疫情之下|纽约三月望春残

春来未有不阴时。人情展转闲中看,客路崎岖倦后知。——辛弃疾

3月12日(周四)

最近新冠疫情风声日紧,哥伦比亚大学的通知也越发越密集。4日布朗克斯的“河谷(Riverdale)”居民区有人确诊感染新冠,那里也是哥大师生的宿舍区,学校马上启动了防疫预案。6日,东亚图书馆告知我的讲座将如期在27日举行,但是招待会要取消,因为学校不鼓励分享食物;8日获知哥大新规,不鼓励超过25人的聚会,讲座被迫延期至秋季学期。9日和10日,突然宣布停课,为周三11日开始网课做准备。一夜间留学生打了撤离纽约的前锋。一在读博士生邝小哥前两天还在连轴转,忙着把教学材料搬上网,今天已经买好韩亚航空的商务舱要仁川转机回上海了。

我其实更早时候就知道回程的美联航停航了,只是最近才确认最早要四月底才能复航。既来之则安之吧,上午如常到哥大,东亚图书馆一向一位难求,今天却一共不超过五个人。我终于有机会独占靠玫瑰窗的整个阁楼间,把从库房里预约借出的四本绝版大型书,很奢侈地摊了一桌。

午后起身想去喝一杯咖啡,溜了一眼手机,吓了一跳,大都会博物馆宣布明日开始闭馆。这可如何是好?一直想看布鲁尔分馆的里希特(Gerhard Richter)个展,但最近忙于采访和查档,今天则不得不去,闭馆可没有期限。4路公交倒是可以直达,但我猜纽约的防疫暂未提上日程,估计没有特别消毒。赶紧背上相当“重大”的四本书,步行40分钟赶到。先在对面买了个面包充饥,感觉第五大道一切如常。路沿的橡树齐齐爆芽,一树一树的红色,稚嫩无辜的样子。

展厅里人特别多,但极少有人带口罩。这位健在的抽象画艺术家1961年从东德逃亡到西德,他的社会经历是有形的记忆,铺展在他的画面深处。这是近年来我看过的最好的抽象画展,没有之一。有思想有技巧有自我批判,勇敢而坦诚。所有被灌输过政治宣传,后又历经自由艺术自我排毒过的人,都会有强烈共鸣。惊艳的,是他新近创作的装置:多重菱镜之下,人们以为自己看见的,又有多少是真实呢?

大都会博物馆很多大展都如此受欢迎,包括纪念150周年的若干特展也万事俱备,休馆应是不得已而为之,官网宣布有2名工作人员确认感染。到了晚间上网,第五大道“博物馆一英里”上的各个展馆都应声倒下,悉数宣布关闭。

3月13日(周五)

惠特尼博物馆是纽约最后一个关闭的大馆,今天是最后一天。11点过,我乘上史泰登岛火车,车厢里三个人,中途上下五六人,看上去像是墨西哥裔,没人戴口罩。下了火车要坐轮渡到曼哈顿,一名留着长发的白净亚裔电吉他手,正在候客大厅演奏莱昂纳德·科恩的《哈利路亚》。目测等候者近百人,戴口罩者只有四五个,全部亚裔。再换1号地铁,一节车厢只有三人,中途上下客渐多,但少于往日。一名年轻的华人时髦女性(看包看服饰,中日韩清晰可辨),戴着画着大红唇的口罩,倒像是行为艺术。

惠特尼博物馆人流如织,尤其是墨西哥壁画特展,迭戈·里维拉(Diego Rivera)等代表人物一应俱全。“墨西哥革命”被策展人大书特书,我却看着看着,有些“审美疲劳”,有些“本能警惕”。这些似曾相识的“革命宣传画”隐隐嗅得出血腥的气息。革命,在美国左翼的词典几乎是前卫、时尚的同义词,他们可以毫无风险地攻击自己国家的民主,却对某些地方的专制趋之若鹜。

最后一个工作日的展馆,只发现一对年轻白人男性和女性的脸被罩着。一中年白人在波洛克(Jackson Pollock)作品前咳嗽了两声,众人无声立闪,这很特别,惠特尼的观众是体面阶层。衣帽间白人小伙儿,说本月带薪到月底,手上还有几份工;但也担心今后和其他没有备份工作的伙伴,旁边一年轻女性黑人频频点头。电梯工是个壮硕的黑人,说正好可以做点自己的事情,约姑娘、买衣服什么的;一黑人保安与白人管理员闲聊,说自己休馆以后还不知道做啥,管理员则认为闭馆的决定是不是有点大惊小怪了。出门和一楼的黑人保洁工聊了几句,说他们放假要做全馆的消毒工作,大概修整两周就会重开。正说着,一对年轻人小跑着过来,“这家开着,太好了”,手里提着中提琴的盒子。

这个街区很像上海的新天地,轻奢。咖啡馆是标配,路口就有一家,可小妹说担心传染,不收现钞了;转去八街上的“思索咖啡屋” (Think Coffee),说现钞收的,用另一收银机,收银员没带口罩,一杯咖啡一个无花果派,给她7美元,叫她不用找零了。我问她怕吗?她说不那么相信新闻,但也不得不要小心;接下来营业时间会缩短,报酬怎么算老板还没说。落地窗望出去,有新闻团队对着人流明显减少的街心小广场录播,远远看,主持人眉飞色舞的。

风满楼,山雨欲来。

晚得知新闻,特朗普宣布国家进入紧急状态。

3月14日(周六)

网约了几本书,一早登录纽约公立图书馆官网,却惊悉从今天开始全系统闭馆,包括42街的研究图书馆和所有的社区图书馆。要命啦!前者我一周大约要去两三次,很多珍惜好用的善本随去随取;后者是我日常在调研缝隙安静写作的地方。中午11点25分,哥大宣布即日起所属各个图书馆按照有限时间开放给持本校校园卡的人员。电邮得知,通过哥大从普林斯顿大学馆际互借的一本罕见传记已经到达东亚馆前台,一天之差!电话追去咨询,“很抱歉地通知您,外来访问者谢绝入内”。一个个官网查过去,天啊,秋风落叶般,纽约历史学会图书馆、弗里克艺术参考图书馆、摩根图书馆等一应关闭。没得图书馆和博物馆可去的纽约,于我还能有多少魅惑和风情呢?

悻悻然去了“李家小馆(Lee’s Tavern)”,很疗愈的小酒馆。门上贴了张A4纸,写着政府要求要减少客人的人数,避免传染,这个操作也蛮想当然。店主迭戈,快四十了。他说政府让贴公告,满座110人,现在只允许65人,平日你知道的,没有不等座的,200人不在话下,但昨晚开始客人就少了。他说估计人们还是担心的,再说,新闻天天狂轰滥炸,大家去超市囤了那么多吃的,不在家吃完咋办。店里一般10-20元的街坊小生意,他说啥时候政府命令关咱就关吧,没生意不易,没命更可怕。“这个病毒太邪门了,据说武汉的情况特别吓人哦。”

迭戈绝对“土著”,日常生活半径不超过五个街区,“武汉”两个汉字,居然发得那么顺溜,我真是想捂脸。“后悔吗?有一点。但又有什么可说的呢,不得不做的我都做完了,一件都没得落下。” 电台里法兰克·西纳特拉(Frank Sinatra)唱着“我走我的路(I do it in my way)”,我觉得不得不配上一杯“处女玛丽”,据说1930年代从巴黎带到纽约的这款最难喝的鸡尾酒,被重口味的纽约人再加番茄酱、辣椒酱、芹菜汁、芥末、胡椒、橄榄甚至盐,重冰之下,冷彻肺腑,比五味更杂陈。

3月15日(周日)

微信上很多亲友在劝我去囤点货,也好,有备无患吧。

最近的“超级新鲜(Super Fresh)”是岛上较大的超市,周日是常规购物时间,但人并不拥挤,果蔬齐全。就是卫生纸、食用油、意大利面调味酱、面包和肉类(调味,如汉堡、香肠)的货架空落,一张纸片上写着“抱歉,肉制品明日会补充”。收银小妹说工作量是平常周日的两倍,问她为什么不带口罩,她说防疫指南上没有写这一条啊。

再去“棒番茄(Top Tomato)”,也是当地超市,偏向服务意大利裔,新鲜的马苏里拉(Mozzarella)奶酪总是温热的,30刀买了2条极其新鲜的海鲈鱼和当天的面包。如果不是工厂生产的袋装切片面包和速冻意大利面的货架零落的话,不会感觉有什么异常。

路过好几座教堂,门上告示一样,说所有纽约大主教区的10个县的天主堂即日起(含)暂停礼拜。看曼哈顿圣巴德利爵(St. Patrick)主教座堂的网站公告,果然如此,但主堂每天早上8点还是有一场不对外的礼拜,会通过网络、录像和天主教电台转播。

下午去公园自己遛自己,纽约州所有公园疫情期间免费开放,政府鼓励民众多去公园。粘土坑池州立公园(Clay Pit Ponds State Park)有专门为骑行者留出的行步道。估计是因为水域面积大,担心冰滑,公园似乎没有开放,容我在马道上畅行。我蓦然很想念上海老姐红家的德国黑背卢卡,孤寂的时候,人是多么需要狗;但有人一闹猛,就会把狗给忘掉。动物不说话,但不会负人,更做不出栽赃的事。抬头看美国梧桐(Sycamore),木材也好用,本是我很喜欢的直男样子。可是这种悬铃木的果实如今落满一地,怎么看怎么像新冠病毒,似乎没有另一个病毒这么直观地在媒体上铺天盖地着。如今,连纽约植物园都关门了,兰花展再著名,也只能芳菲自怜。前年去看那里举办的全球植物画比赛,美桐果多刺凹凸,引得众多画家技痒,现如今却让我生出很不理性的恹气来。

3月16日(周一)

开启居家自我隔离模式。宅在住处,消息不请自来。

护工一早坐了出租车来,说是担心通勤的铁路人多传染病毒。之前她甚至要求睡在房东家,以免来回通勤被感染。她从南美玻利维亚来,南美洲最贫穷的国家,一会儿就和女儿西班牙语视频,她女儿告诉她,那里每家每户都在屋内的四角上摆放大蒜,说是杀菌,二十一世纪亲耳听到这个说法,还是要记一笔吧。她又听说只要两周不出门,疫情就会消失,而且万分坚信。

房东的孙女从佛罗里达打来电话。她在兼职做餐厅侍应,说是政府规定减少就餐人数,原本350定员的餐厅只允许有250人,但她说根本就没几个人影,因为外快收入主要是小费,旅游旺季断了财源,太意料之外。尽管她对疫情的严重性一点也不当真,但人群里的恐慌她很明白,一张一张的桌子都空着。

安德鲁,一名曾经的被访人打过电话来,他是建筑工地上的襄理,说是今天一直奔波着在买手套和口罩,已经买了不少,但还要再备着一些。因为这些玩意儿都“made in China(中国制造)”,估计很快美国的库存就卖空了,以后工地上咋办?问我有没有买口罩的路子,好像口罩问题,只有中国人最有办法。“工地上那些工人没文化,都是粗人,带口罩?讲不听的,这真他妈的麻烦。小学还关门两周,后面还不知道咋弄呢。两周就搞定了?真他妈狗屎!是可以去拿早午饭,但专门去取饭跑两趟?什么?你妈在武汉?关了已经五十多天了,她怎么吃饭呢?集体买菜,娘的,我忘了是社会主义了”。这哥们小时候跟着父母从波兰移民过来,波兰1989年前还是共产党专政的社会主义国家,他因此感觉和我是说得上话的。

3月17日(周二)

继续宅。

一早,隔壁八十五岁的贝蒂老太过来串门,她穿着鲜艳的绿色毛衣,带着更艳的绿色塑料长串项链,上面写着“圣巴德利爵节快乐”,说是准备好了下午出门去准儿媳家参加聚会,有八个人参加。怎么说好呢,美国人至今不当回事儿,大多把两周的禁闭用成了聚会、野餐、远足之类的自由时间。

一问,果然,她妈妈是爱尔兰移民,父亲是二代希腊移民。美国的爱尔兰移民是意大利裔之后的第二大群体。节日的主色是绿色,来自圣巴德利爵引导爱尔兰人皈依天主教的三叶苜蓿草的本色。原本曼哈顿今天要绿疯一天,畅饮爱尔兰啤酒,当然,最要紧的是盛大游行,但是今年涉及15万游行者和约200万观众的游行,因为疫情临时取消,这是1762年以来的第一次。

“这真让人沮丧,好在我们游过了。也好,也不用为了什么同性异性之类的把整个纽约闹翻天了。”史泰登岛1号就游行过了,因为预选出的“史泰登小姐”临阵声称自己是双性人要穿彩虹衣上街而被组委会取消资格,而岛上的LGBTQ彩虹协会申请了十年要举牌游行,但一直未被允许,越来越气愤,“依据性别来拒绝个人和组织参加游行,这是侵犯人权!” 游行委员会主席卡明斯(Larry Cummings)斩钉截铁,“他们以个人身份可以游啊,但咱们是个天主教节日,不是性别身份认同的游行。扯啥扯,举牌就是不行,不行就是不行。” “是条汉子”,有不少直男挺他,史泰登岛是纽约五个大区中唯一禁止在圣巴德利爵节游行中出现彩虹团体标志的。美国最高法院1995年裁定私人组织可以决定其游行参与者的资格,我想这是对多元文化思想的一种高级捍卫。当多元价值被视作绝对的政治正确时,会以所有人的权利的名义压制个人权利,这势必会把人类引向它所追求的正义的反面。多元价值的理论根基是平等,而不是自由。

她们的年龄不允许他们再去参加任何游行了,让这群美国老人家有切肤之痛的,其实是每两周二晚上一次的宾果(Bingo)游戏从今天开始被取消了。这个小区一共两幢楼,40户人家,大多数户主年龄偏大,这是他们能聚在一起乐呵的不二选择。日子一到,老头老太们就早早吃好晚饭,老太们涂着红唇,老爷子们好几位还戴上了礼帽,每次都有二十一二位衣冠楚楚地坐在地下一层,平均年龄要到80岁!老伙伴们你一言我一语,调笑一个半小时,有理有节。这下可好!前天去信箱取信时遇到95岁的约翰,岛上出生的荷兰裔,参加过朝鲜战争,所以也觉得和我说得上话,“才不信那些鬼话呢,不就是大号流感吗?怎么就不能一起玩了?吓唬谁呢?俺爷们已经活得够够的了!”

3月18日(周三)

积了几件必须出门抓紧办妥的事。需要一支新牙刷,看见保健品商店CVS告示的说,洗手液一户限购3瓶,一户怎么个查法?此地户口的木有,革命靠自觉了。顺带去邮局,把我的书和论文寄给蔡美人和邵前辈,本想约着喝杯咖啡的。邮局进进出出的人不少,不时有人往邮筒里投信封,这几乎是在上海不易看见的景象了。担心银行也会关门,赶着去镇上的大通(Chase)银行兑了一张支票,进门有洗手液,也有防疫的提示。

在喜欢的面包房“帝王皇冠(Royal Crown)”买了法棍,他们家用木头烧砖窑,小妹说昨天开始就不许堂吃了,但是生意也差不多,糕点和面包原本也是拿了就走的多,咖啡反正也能打包。再说他们家原本就有预定的业务,只是多一些量罢了。倒是不少店家新增了免费外送的服务。我最吃惊的是艾记(Egger’s),1932年的家传冰激凌店,永远排队自取。有堂吃,老老少少坐在一起吃冰激凌,是岛上其乐融融的一景。美国的甜点我不敢恭维,甜到不可思议,这说来话长,和美国移民的阶层和世界糖业的发展史有关。但这家店我是吃(痴)的,醇厚浓郁,“略胜一勺(A Scoop Above the Rest)”,这广告词,傲娇得溢于言表,现在居然也全岛外送,而且是冰激凌啊。我真是悲欣交集。

下午五点半,本是下班高峰,常常堵车,今天倒是国宾车畅行待遇。路边清净得很,回家上网,才发现纽约州已经要求杂货店、加油站、药店最晚8点要关门歇业。赌场、健身房、剧场关门直至另行通知。纽约州所有的学校最晚18日放假,直至4月1日,春假就这样硬生生长了一周。

3月19日(周四)

各种媒体都在说,新冠病毒对60岁以上的长者最为不利。今天开始,岛上的5家超市开设了清晨6点到7点半的长者专场,要查证件。3楼93岁的老太弗朗斯来串门,未婚独居,她之前在美国全国广播公司(NBC)做总经理大秘,自认在第五大道的白领中也算得上“雏菊中的雏菊”, “喏,窗口看出去,就是洛克菲勒中心广场上的圣诞树喏”,挂在嘴边。她说,“我可起不了那么早,再说一直都是护工陪我去的,她不到六十岁,我们怎么办呢?”她从来不做菜,“我是住曼哈顿的呀,一向是吃馆子的喏。医生也是定期要看的呀,有毛病没毛病都是要看看医生的呀。现在可好,都不能去了喏。” 我只好安慰她,至少饭店可以打包的还可以打包的。

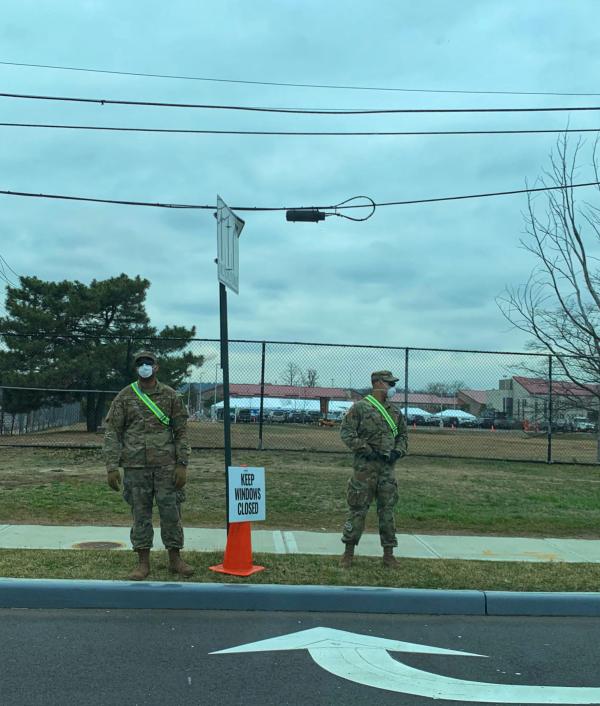

一早看《史泰登前进报》,头版头条刊登消息说,纽约市第一家驶入式新冠病毒感染监测点在史泰登岛建成并投入使用。这得去瞅瞅,专门乘车前往,车开到路口就看到很大的路牌,上面写着“仅限检测者车辆通行”,路口有戴着口罩的军人把守,也看到不少警车,不得近前。不时有人开车窗张望,军人都会大叫“关窗关窗”,果然他们脚边的牌子上写着“保持车窗关闭”的字样。远远望去,停车场上,有不少白色的搭帐篷已经支起来了。看来是征用了南岸精神科中心(South Beach Psychiatric Center)的停车场,靠近韦拉扎诺海峡大桥(Verazzano-narrows Bridge),与纽约其他几个区一水相隔,过桥就是布鲁克林,再过去就是曼哈顿了。

路过面包店,看到有圣若瑟(St. Joseph)糕点卖,想起今天是“圣若瑟节”,这是意大利裔过的节日。披萨、蛋糕上都撒着厚厚一层面包屑,象征着木屑,因为耶稣的义父若瑟是个木匠。本色的信仰遗迹真是天真可爱啊。

挺好,这里的人们还没有忘记过节。

遥想远远的意大利,我的心灵的爱人,愿耶稣之父保佑你!

3月20日(周五)

宅。亦喜亦忧。

中午收到一个大信封,是纽约大学人类学的陈马小姐赶在出发前一天给我寄的。她本来计划暂时呆在纽约,后来学校鼓励大家搬出去,因为校舍可能被征用,临时决定回上海,临走前把余下的父母寄来的口罩套了两层塑料袋,留给了困守的老阿姨。多么贴心善良的年轻人!傍晚从洛杉矶回复我的微信,说是原定下午的美国航空的航班人太少取消了,改成了上午的。机上不到20人,一半戴口罩一半不戴。还要再转道香港,真是辛苦,我叫她赶紧在机场吃点东西。她回复说,“机上准备不吃不喝了,据说屏牢比较好。”

下午收到维尼电话,说是三弟汤姆感染上了新冠病毒。他们兄弟三人联手经营着加油站、修车行和洗车行,墙上都请当地画家画了满墙的星条旗,2018年夏天我采访他们,写了调研报告,收入我的人类学札记《那是风》里面,去年底才刚刚出版。前一阵我联系他们,想着把新书送过去。“汤姆咳嗽、发烧一个星期,差不多好了。他是我们家第一个确诊的,我们也不明白他是怎么感染上的,车行里人来人往,那确实是,可我们每天都在一起干活的呀。对了,他是二月中做的肺癌切割手术,估计身体并没有恢复到他以为的那么好吧。”我赶紧再问,为啥说是第一个。原来汤姆的太太这几天也开始出现重感冒的症状,接着是维尼自己,但他们都觉得问题不大,不愿意费心劳神去核验,维尼准备把自己关足十四天。他的表弟也确诊了,这家伙非常年轻,全程没感觉,期间阅人无数。我见过他们九十岁的妈妈,很担心。“没事的,你忘了我老婆卡罗琳了?她不是在新泽西州医院做护士长嘛?不过这几天够呛,领导都不看门诊,防护面罩也不够用了。昨天领班让她接待新病人,她说‘没有面罩怎么上?你和我一起上?’” 我说啥才好呢, “一线岗位全部换上党员” ,我能给卡罗琳这个建议吗?只能问维尼那我能帮上啥忙不。

“我就要和你说的嘛,最近不要来见我们!我们爱你!”

3月21日(周六)

继续宅在住处。

想起我的采访对象。琼93岁,独居,会不会没得吃?电话过去,没有人接。找到另一位也认识她的友人,给我另一电话。打过去一问,原来是自驾(我的天!)三小时去了麻萨诸塞州91岁的妹妹家。“我觉得这可能是另一次‘西班牙流感’。对,1918年到1919年,我还没有出生。据说最早发生在美国人的军营,西班牙人叫它‘法国流感’。哈,特朗普叫‘中国病毒’,这世界乱套了。当年一战都因此提早结束了。”又打了一个电话到缅因州,安88岁,目盲,独自住在养老院。“这周一就不许探视了,哈比小哥哥也不敢再溜进来了,否则违反了规定,会被取消住宿资格的。很多人被孩子们接回家了。早上还可以4人一桌,因为很多人不起床吃早饭。中午人多些,只允许2个人一桌。说是这两周不许探视,但是我担心会延长。”我答应会多一些给她打电话聊天。二月底去采访,知道她有一个Amazon Alexa,听从她的语音命令,帮她接电话,开收音机,放音乐。倒是我第一次对这个玩意儿产生了好感,觉得它并不仅仅是“沙发土豆”的懒人借口。但目前Alexa还听不懂中文。

中午趁人少出去补充下周的吃食。岛上分为很多小镇,镇中心是购物街,啥都有。我看见文迪正在关门,“今天所有美发美甲店都要求关门了,可以到晚上,我现在关了算了。一会儿理发的太多我也招架不了,其他人都没来。”旁边的唐恩都乐(Dunkin’ Donuts)甜甜圈店,座椅都放在了桌子上,只可以外卖。超市明显有了经验,肉、卫生纸、洗涤剂、蕃茄酱、面包这类上周末空架的物品,现在都补得齐齐的,价格也和原来一模一样。只是“来苏水(Lysol)限购,一客一瓶”,当地非亚裔戴口罩的多起来,收银台前刚装上了一米见方的有机玻璃挡板,人们努力保持着距离。这些迹象说明,纽约终于意识到什么了。

3月22日(周日)

2月底我在华美协进社演讲,美国中国问题研究专家戴教授专程从耶鲁大学赶来现场,晚上一起餐叙。那时候美国岁月静好,国内疫情严峻。我们长久不见,却只能说着病毒吃着饭。她当时说,本来计划2月国内开学就要赴京开授苏世民书院(Schwarzman College)的课程的,因为北京疫情胶着改成网课,所以3月初我在哥大的工作坊,她也能来。我没有听说过这所学校,后来专门到这所中国顶尖学府的官网去查,哦,是“专门为未来世界的领导者持续提升全球领导力而精心设计的硕士项目”。3月初,她说情况有变,改成所有师生前往阿布扎比集中面授,3月底不能来哥大了。这两三周的新英格兰地区可谓急风骤雨,中美已是同病相怜,她还去阿布扎比?安全吗?赶紧给她发电邮,很快戴教授就回了信。恕我孤陋寡闻,多少有些意料之外:美国还没状况的时候,16名中国学生已经飞往埃及,自我隔离了14天;后来风向大变,面授计划再次取消,网课重提议事日程。她已经做了第一次线上讲座,111人在线,还有50人要稍后看录像。其中140名是学生,散布在18个时区,教学管理和技术人员则分散在5到6个时区。我的天(时区)!这肉眼都看不见的病毒,恐怕才是大象无形的“全球领导力”吧?

下午还是去公园自己遛自己。回来路过一家熟悉的餐厅,他家自制的新鲜番茄酱十分诱人,而且从来不吝啬给夸赞的客人再免费送一份酱。时届傍晚,门口站着三个人,一个戴着口罩,路沿停着三辆车。店堂里不是往常灯火通明的样子,我正好奇张望呢,那位金发的前台小妹立马推门小跑着出来问,“贵姓啊?”原来她以为我点了外卖来取餐,我忙说“我没有点,嗯,嗯,你们提供外卖?”“是的,菜单上原来有的现在都可以点哦”,我并不喜欢外卖,主要是对一次性餐具潜在的环境污染有下意识的抵触,但我觉得这时候还是要支持一下,“那就来个九寸披萨加一份炸鱿鱼圈吧。” “要等一刻钟行吗?谢谢帮衬啦。” 她说上周三开始不许堂吃后,生意尚好,都是一帮街坊老主顾。

刚进门吃上披萨,就听到电视新闻里特朗普的讲话,紧急状态后这老头每天都讲,他说“很感谢饭店都在努力改做外卖,维护工作机会并提供社区服务”,感觉这总统其实还是挺接地气的嘛。今年是大选年,疫情给了民主党和共和党大打政治牌的时机,媒体已然刺刀见红,断章取义谁都是一把好手。《纽约时报》骂特朗普最凶,那真叫一个狗血淋头;但老川雷打不动,顶着一头飘零金发天天照讲,美国人习以为常,好像也没有“妄议”的担忧。想起某一种尴尬,想起某一位医生的话,“一个健康的社会,不应该只有一种声音。”

3月23日(周一)

今天纽约市所有非核心商业机构禁止营业,要求非核心工作居家办公。

老天很帮忙。大雨。一整天。

下午雨更大了,室内已经听得到雨声。给之前的采访对象“黑伙计”打电话,工地上大伙儿都这么叫他;以我的社会语言学出身,我其实并不觉得“黑人(Black)”是个“政治不正确”的说法,反倒是美国所谓“政治正确”的“非洲裔美国人”经不起科学、伦理和道德的推敲。“黑伙计”人憨厚,五十出头,他的英语有牙买加口音,在一堆说西班牙语的移民工友中,常帮着与说英语的经理沟通,人缘挺好,整天乐乐呵呵的。果不其然,他正在工地上,“你们今天上班违规吗?下雨哦。”“下雨不怕的,结构都好了,现在都在里面。我们上班的,符合规定的,就是人数要减少,今天只来了9个人,在自愿的人里面轮流。”他们正在改建的是一幢别墅小楼,在上东区,一名法国富豪的私产。这些天疫情的风声紧了,左右两幢豪华公寓里的律师们、教授们、交易员们,本来就对噪音和杂乱恼怒得很,各种投诉,现在更是巴望着这些乘地铁等公共交通上班的“隐形病毒携带者”“立地消失”。

纽约的“政治正确”很多时候是一些人嘴上的口红,扮靓用的。他们给韩国电影《寄生虫》各种热评,(热捧到奥斯卡含“最佳影片”等四项大奖在握。我也听到不少美国人问,那为啥还要设立“最佳外语片奖”呢?)但他们一辈子都没有住过地下室,也没兴趣去搞明白“穷人身上的味道”到底是怎么来的。

“不上班咋办?吃什么?工资一周一发的,眼瞅着又没了,昨天女儿又问我要钱呢。”他的女伴儿跟人跑了,女儿二十多,没有稳定收入,老爹是唯一现金流。“我们都壮实着呢,不怕的,而且我们都戴上口罩了呀,是不舒服,那咋整?不过真染上了,歇一阵也该扛得过去。”我问,怎么今天听上去不开心啊?他说午饭的时候他们又挤在一块木板上吃,被工头恶声恶气地轰开了。我觉得工头的做法绝对正确,可是,放下电话,我也不开心了。

3月24日(周二)

离上一次在曼哈顿已经有十天了,耐不住还是想去看看。最主要的原因,老实说是人类学的职业病——参与观察正在发生的历史,是这门学科的天命。今天大好晴天,觅到一位靠谱的老美,带好口罩和手套,说好就开车绕一下几个地标,还约法三章:一路不吃不喝外食、不往人多的地方去,尽量不下车。

车开过韦拉扎诺大桥,开到布鲁克林大桥的时候,就发觉出门的人还是不少了。桥上虽然不像平日里堵得开开停停,但说川流不息也并不夸张,毕竟是中午一点的时辰。过桥就是东河快车道,紧邻的沿河步道上,跑步的年轻人居然比平日里多;中央公园也是一副游人如织的样子,只不过织得松垮了一点罢了。也是,又不上班,又不能去喝咖啡、聚餐,除了跑步逛公园,你还能干啥?曼哈顿沿街的商铺大门紧闭,橱窗空落,给我凌晨进市区的错觉;但晨光熹微的曼哈顿是真美,越来越密的开门声慢慢醒来,清冽的空气里会有越来越浓的咖啡味道;而现在,艳阳下的大都会博物馆,一贯密不可插足的偌大楼梯(在美国叫“楼凳”更合适)只有五个人;第五大道上人车稀少,倒是看到好几位摄影师,长枪短炮地立在路中央,功架十足。

驱车去格林威治村。华盛顿广场上一名街头艺人也看不见了,原本坐满人的喷泉也终于看得见完整的弧线了。这个街区小资小店多,劈情操的饰品店、软装点不许营业了;给学生娃们解馋的小食店也做不起外卖,大多关门了事。车到东村,我不由得想起韦记(Venieros’s),这家店尽管一贯人多到要取号等叫半个小时以上,但只要到了东村,我还是会绕道而去。首先当然是因为好吃,二是欠了一份人情。前年夏天路过,我说就要一只香炸奶酪卷(Connoli)行不,店家立马笑着递给我,“直接拿走吧,下次再来哈”,这话成了魔咒。我说给车主听,他居然说他过世的外婆小时候就住对街,老板认识的,待人大度!于是,“约法三章”作废,一脚油门而去。当然我们也担心它关门,毕竟是自己家的产业,无所谓房租和业绩,关一阵子是无所谓的,但开着则需要担上不明的风险。他们不仅开着,橱窗上还贴着告示:“特卖!满45美元打8折,你真的还需要想一想吗?”不用想,这世界真的还不是太坏。

今天的新闻说,哈佛大学校长确认感染新冠病毒,之前他给学生的公开信刷屏,尤其最后一句“我们的任务是在这个非我所愿的复杂混沌时刻,展示自己最好的品格和行为。愿我们的智慧与风度同行。”

我站在韦记的橱窗前,看着店里忙碌的年轻人和依照人数限制安静进出的客人;很感性的慰藉在心底荡漾开来。纽约这样道地平民的城市地标不多也不少,是活着的、纽约的、老百姓自己的故事。在十九世纪末二十世纪初的前后半个世纪中,有四百五十万意大利人移民美国,相当于当时意大利人口的三分之一。1885年,老韦尼耶罗斯还是15岁的少年,从赤贫而优美的意大利南部村庄出发,挤上驶向纽约的甲板。南意移民基本上到纽约就是苦劳力,大部分“农民工”打工攒到钱,就回去接着种地,而韦尼耶罗斯留了下来。纽约不相信眼泪,只有足够“硬核(tough)”,才有资格成为“纽约客”。他在饼干店学徒9年,于1894年经营起韦记糕点店,在当时是贫民区的东村开门迎客,如今开业125周年,传到了第五代。十九世纪末,欧洲战事频临,为了活下去,他们背井离乡;二十世纪三十年代经济大萧条,靠卖小份点心,他们让街坊邻居有哪怕短而小的快乐,也帮自己挺了过来;如今大疫情,他们做好防护,大方大气,开门打折。人生路长,我偏爱这样的邻居,也坚信深植于民间的不忧不惧,才称得上硬核的“智慧与风度”。

生生不息,静水深流。巧克力蛋已经摆上,兔爸兔妈正整装待发。

复活节,总会来临。

2020年3月史泰登岛阳台湾