疫论·历史|从民族卫生到公共卫生:日本百年“战疫”史

2020年初,瘟疫从武汉爆发至今,对它的知识需求早已经超越医学和公共卫生的范畴,转而进入更深更广的全球政治经济文化的向度。从“野味肺炎”唤起的对人与动物关系的重思,到历史上各种大型瘟疫留给人类社会的经验;从危机管理的全球合作机制,到被打断的资本流动与劳动者的困境;从各主权国家防疫牵涉出的“生命政治”治理,到与瘟疫伴生的种族主义在全球各地的民间社会回潮……在这场瘟疫注定将在我们生命里留下的痛苦记忆之外,我们希望以系统的公共知识生产,搭建一个人文社会向度的讨论空间,以对抗面对灾难时的无力与绝望。《澎湃新闻·思想市场》栏目推出“疫论”系列,尝试理解这场瘟疫暴露出的我们所生活的这个世界的既有问题,以及它将带来的深远的全球变局。

百年以前,西班牙大流感和肺结核在日本夺去了数百万人的生命。1919年,为了应对西班牙大流感的全国蔓延,日本的公共卫生官员提出了“民族卫生”路线,要求动用国家资源和行政力量保障国民的生命健康。然而“民族卫生”的发展最终偏离了其初衷,为了满足帝国扩张的战时需求,打造足以与欧美国家相匹敌的“民族身体”,日本卫生体系的第一要务是保障劳动力数量和质量以维持低成本的军工生产,无数流感病人和结核病人因此成为必须要从“民族身体”上切除的病灶。二战后,日本卫生体系摆脱了“民族”这一模糊的抽象概念,努力创造“人人都能安心接受医疗”的卫生环境,于1961年建立了全民医保体制。该体制发展至今,日本已基本消除了不敢看病、看不起病的现象。尽管如此,战后经济高速发展带来的资本主义公害病、自然灾害和技术滥用引发的灾难病、医疗事故和行政渎职引发的大规模“药灾”等等,都暴露出垄断资本和官僚主义对国民生命健康的严重威胁。日本民间团体为了保卫生命尊严曾无数次吹响哨声,经过长达半个世纪的努力,他们取得了众多宝贵的胜利与教训。

西班牙大流感与日本公共卫生系统的萌芽

1918年秋天,日本的中小学生突然大片病倒,病因是“恶性感冒”。当年的报纸以“儿童大恐怖”“教育界大恐慌”“八王子小学的全灭”为题(《读卖新闻》1918年10月31日,早刊第5页),传达出人们对未知流行病的恐惧。同年12月,日本全国上下出现了约600万名“感冒”患者;次年2月,患者数接近千万,死者超过7万。肆虐的疫病有着一个对日本人来说十分陌生的名字:“西班牙大流感”(スパーン風邪)。虽然其名为西班牙大流感,但后来的研究证明,引发流感的病毒并不起源于西班牙。有人猜测该病毒源于中国,被携带至美国波士顿后发生变异,系A型流感病毒H1N1的鼻祖之一。直到病毒消失的十数年后,生物学家才真正“发现”它,一粒起源于飞禽,变异后感染了猪,最终入侵人类身体的寄生性微生物。在西班牙大流感流行期间(1918-1920),全球丧失了两千万以上的人口,超过第一次世界大战的牺牲者总数。西班牙大流感的爆发在何种程度上影响了世界历史的进程至今成谜,约翰·巴里(John M. Barry)在其2004年出版的《大流感:史上最致命流行病》(The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History)中认为,美国总统威尔逊在巴黎和会上坚持对德国进行经济施压的原因是他患上了西班牙大流感——尽管威尔逊的医生对外宣称他患上了脑中风,但历史学家阿尔弗雷德·克罗斯比(Alfred Crosby)认为其“真实的症状,包括高烧、剧烈咳嗽和虚脱,都符合西班牙大流感的情况,与脑中风没什么关联”(387)——威尔逊病弱迷茫的意识,助燃了二战的导火索 [1]。

如果说威尔逊引发的历史偶然在多年后才显出端倪,西班牙大流感在踏足人类社会的瞬间就掀起了血雨腥风。日本在1918年秋天被卷入全球大流行之中,至1920年疫情结束,总共丧失了约47万人口。病毒最先在交通便利的大城市蔓延开来,随后抵达偏僻的山区和农村,而后者公共卫生条件差,遭受的打击更甚。1919年2月15日,《读卖新闻》公布了疫情最为严重的地区,熊本县的患者群最为庞大,为66万6千人;德岛县、爱媛县、岛根县分别为9万4千、56万9千、39万4千,群马县、栃木县的患者数“约占居民总数的三分之一”,新潟县死亡率最高,达6.4% (1919年2月15日,早刊第5页)。大城市的中下层阶级因物价飞涨而陷入重度贫困和营养不良,东京地区1918年的死亡率较去年上涨1倍,西班牙大流感引发了“东京府的恐怖时代”( 《读卖新闻》1919年3月14日,早刊第5页)。截至1919年2月,东京约有35万1千人染病,9866人死亡。口罩价格上涨将近10倍,公安局只得呼吁人们在家中自制口罩(《读卖新闻》1967年3月13日,第16页)。医生和护士的数量严重不足,出诊费用大涨,穷人无法看病。公安局不得不与看护人员交涉,要求他们降低费用(交涉前,出诊费用从每天6、7圆上涨至10圆),并将患者病情分为普通(2圆50钱)、传染病(3圆)和流感(3圆50钱)进行诊治和收费。从现有资料上看,实施医疗降价的只有东京附近的神奈川县,且公安局似乎没有落实降价的能力。医疗体系的私有制度、资源的匮乏超出国家治理的范围,市场与疾病形成两只看不见的大手,扼住病人的咽喉。

现代化初期的日本,公共卫生体系尚处起点。1868年,明治政府宣布采纳西医方针,将医药和疾病科学的学习纳入全面西化议程的一部分。1874年,政府制定医疗制度和卫生行政的相关规定——“医制”,该规定以“保护国民健康,促进疾病的治疗和相关学科的兴盛”为目标,被认为是日本近代卫生行政的开端。1875年,卫生行政的职权被划分给内务省下设的卫生局,该局后来成为应对西班牙大流感的核心机构。1919年初,内务省为了应对西班牙流感的全国蔓延,在东京召开了公共卫生讲习会。参会者多为地方卫生体系中的实践者,系各府、县选拔出来的医生、药剂师、警察等。讲习会的主讲者有“杉山卫生局长、医科大学的三宅、吴、河本、永井、佐伯和片山博士”,这些人便是当时日本对抗疫情的中流砥柱。他们完成的主要任务,是将当时世界上最先进的医疗卫生知识传达给前来听会的地方官员,让他们返回地方,加以实践。讲习会传达了欧洲各国的公共卫生经验,包括英国在一战后采取的新方针,即为现代人耳熟能详的“预防优先于治疗”(《读卖新闻》1919年2月15日,早刊第5页)。讲习会的内容和形式印证了新西兰学者莱斯和帕默 [2] 的研究结论,他们认为地方官员在传播疾病信息方面发挥了至关重要的作用。“在一个商业广播、电话和大规模铁路运输尚未成熟的时代,地方官员冒着被感染的风险,成为社区对抗疾病的主要信息渠道”。早在中央政府指示下达之前,地方政府就根据各自掌握的情报,着手防疫安排。在一些地区,卫生警察会挨家挨户上门,告知疾病预防和接种的相关信息。由于当时日本还不具备充足的资源建立地方卫生机构,而疟疾、猩红热、脑膜炎等传染病又层出不穷,警察就成为了内务省掌握疾病信息的行政末梢,他们不仅拥有干涉公共卫生的强制力,还能将疾病信息与住民的户籍、经济状况联系起来,实施统筹管理。卫生警察这一行政组织的存在,暗示着日本在20世纪初就将公共卫生视为国家安全的重要组成部分。中央卫生局通过印刷媒体(新闻、海报、传单等)将卫生知识传递至全国上下(402)。莱斯和帕默认为,当时日本政府采取的三项流感预防措施——戴口罩、漱口、预防接种——都十分有效(413),这让日本在疫情中蒙受的损失大大小于欧美国家,后者人口的一半以上都受到疫情影响,而前者只有三分之一受到影响(412)。他们发现日本医生在短时间内摸索出大量有效的预防和治疗的措施,包括开展疫苗实验、试用白喉血清和中医退烧药、进行口罩防护测试等等,这些医学实验与政府信息发布实现了一定程度上的联动,构成了现代公共卫生系统的雏形。

然而,莱斯和帕默很可能高估了官方抗疫措施的效果。首先,人们当时佩戴的口罩主要由棉布、纱布制成,尽管政府进行了防护测试并发布了口罩的卫生安全标准,但有能力按照标准进行口罩生产的制造商并不多。随着口罩价格的飙涨,人们开始在家自制口罩,而群众自制的口罩则更难达到安全标准。其次,在一个病毒尚未被观测到的时代,短时间制造出有效疫苗的情节堪称天方夜谭。莱斯和帕默发现一位地方医师通过给病人注射白喉血清大大降低了流感死亡率(414),但单一个案很难证明所谓“预防接种”的实际效果,在某种程度上,当时的“预防接种”措施还处于向现代医学过渡的阶段,一些医生甚至在自己身上做试验,增加了医疗系统内部出现大规模感染的风险。另外,由于当时疫情统计的方法和范围都不明确,再加上死亡档案的保密性,莱斯和帕默并未核算日本西班牙流感的遇难者总数,而是直接挪用了卫生局的官方报告数字:25万7363人,这一数字与后来学者的估算相差巨大,而以此为依据进行跨国比较、推断日本公共卫生措施的效果则更为牵强。且莱斯和帕默没有综合考虑日本在同时期应对其他传染病的能力,肺结核在西班牙流感流行期间夺走了将近30万人的生命,而中央卫生局对此束手无策。尽管如此,二人的案例研究向我们展现了公共卫生系统与民间抗疫行动的互动与互补,从政治、经济和健康文化等多个层面剖析了日本社会与西班牙流感的斗争过程,为后世留下了宝贵的经验。

莱斯和帕默对日本早期公共卫生系统的褒赞建立在一个国家视角上,即关注死难者数量、民间卫生文化、官方抗疫系统等宏观因素,以及各府县受疫情波及的程度、采取的措施等中观因素。他们并未从个人和特定群体命运的微观角度来理解西班牙大流感的意义,因此忽略了日本社会内部在应对疫情时表现出的矛盾与张力。我猜测这是因为微观视角带来的复杂图景必然会冲击莱斯和帕默得出的正面结论。至此,我们不妨从史料出发,简短地了解一下在西班牙大流感的死亡拥抱中,一些日本小人物的经历与命运。

1919年2月20日,《读卖新闻》的一个早刊豆腐块讲述了卫生技师高桥被派往北海道大岛地区的故事。大岛是一座偏僻的火山岛屿,病死率奇高。高桥医生带着几名随从,乘一艘简陋的小船迎战北海道的严冬与病魔。东京各大医院禁止流感患者入内,一个濒死的病人试图闯进医院,但他最终在医院门前断气。在高桥医生乘船前往大岛的新闻下方,是一篇为东京帝国大学眼科博士河本重次郎庆生的短文。河本不仅在疫情期间大摆寿宴,还收到一本价值5000多圆的论文纪念册。比起孤独抗疫的高桥和成千上万无钱治病的患者,河本重次郎却在新闻记载中拥有完整的姓名。

结核病与“民族卫生”

不同阶级命运的分歧,在同时期困扰日本的结核感染和民族卫生治理中,表现得更加赤裸和刺眼。西班牙大流感的流行促进了日本“民族卫生”的发展。为了应对疫情的蔓延,内务省在1919年2月15日召开的卫生事业讲习会提出了“民族卫生”的概念。“民族卫生”是一个从个人卫生、社会卫生中抽象提炼出的目标。如果个人卫生意味着自律,社会卫生意味着社群管理,那么“民族卫生”就意味着国家对公共卫生事业的干涉。此次内务省讲习会不仅着眼于西班牙流感带来的紧急卫生事件,更从长远的视角处理了困扰现代日本已久的慢性传染病问题,强调卫生不仅是个人的、地方的,更是民族的、国家的。内务省在向议会递交的提案中建议,由国库资助民族卫生的发展,具体措施包括在各府县设立精神病院和结核病院,并加强对《传染病预防法》的科学补充与落实(《读卖新闻》1919年2月15日,早刊第5页)。

其实早在西班牙大流感登陆日本之前,肺结核就成为日本现代化的一大公共卫生障碍,因为结核患者主体是大城市的青少/壮年劳动力,且该病持续从大城市向乡村地区渗透,“污染”了劳动力的供给源。病人高烧不退,严重者咯血不止,完全丧失劳动能力。据日本厚生劳动省日后统计,日本在1918-1920年间约有39万人死于肺结核。尽管政府在1919年颁布了《结核预防法》,但该法并未遏制肺结核的烈性传染,结核死亡率直到二战后才开始下降。城市化的快速发展、结核治疗手段的匮乏被认为是引发高死亡率的主要原因,但更为直接的因素是患者所处的劳动环境和阶级状况。以矿山工人、纺织女工为代表的肺结核易感人群长期暴露于粉尘污染中,而结核作为一种慢性疾病,只会逐步腐蚀工人健康,病人为了应对贫困,只能持续工作,一些工人在死亡前的2个月还在被当做正常人从事半强制劳动,肺结核因此又被称为“资本主义病”。

1979年上映的电影《啊,麦野岭》(あゝ野麦峠)还原了20世纪初日本纺织女工的病痛记忆。主人公阿峰任劳任怨,是纺丝场里的劳动模范。因过度疲劳和工厂污染,阿峰患上了肺结核。为了防止阿峰感染其他工人,老板强迫她下岗。哥哥背着阿峰翻越麦野岭回家,可她在半路上因病辞世。工厂老板的做法符合当时《结核预防法》的处理规范,即以去除传染源为第一要务。让阿峰回家而不是将她送去医院,对应着当时的日本医疗资源奇缺、传染病人只能接受家庭护理的卫生状况(参照莱斯和帕默从《日本年鉴》中收集到的数据,1918年的日本共有1237家注册医院,医生/人口比例为1/1120)。阿峰在麦野岭的大雪中咽气,既代表着她劳动生命的终结,伴随着肉体的消逝,阿峰作为劳动力的价值被榨取殆尽。与此同时,这一场景又呈现出民族卫生体系的冷酷与背叛,即以《结核预防法》的姿态干预结核病人命运的“民族卫生”为了维护工厂的正常运营而服务,为了保障富国强兵、殖产兴业的帝国生命线而服务,它维护了生产集体的安全,让价值被源源不断地从劳动力身上抽取到市场;当工人因此陷入绝症状态时,它又漠然地将他们当做民族身体的病灶,毅然地隔绝、去除并消灭。工人阶级的病痛成为城市深处静静流淌的悲剧,个人的毁灭成为不可避免的结局。

1954年,日本学者三岛康雄在《经济论丛》上发表了文章《纺织业的产业革命和女工结核》[3],追溯了肺结核作为“纺织病”的历史。文章在结论部分提供了一条“民族卫生”路线的关键线索:现代资本巨擘与国家行政权力合谋,将民族卫生事业转变为现代化发展的铺路石,而非保护个人健康的基石。日本在赢得甲午战争后,其纺织业市场迅速扩张到中国和朝鲜;第一次世界大战中,欧洲纺织业受到沉重打击,日本纺织资本家觉得这是天赐良机,因此竭尽全力扩大生产,日本纺织品市场覆盖了全世界。故而“纺织工厂成为了产业界的明星”(22),纺织资本家的社会地位变得不可撼动。1911年,日本帝国议会第27次会议通过了第一部《工厂法》,该法禁止12岁以下的童工劳动和15岁以下童工的彻夜劳动。尽管标准已经非常宽松,该法还是“受到纺丝资本家的大力抵制”,被延缓施行,形同无物(39)。

现代初期,劳动时间和劳动条件深刻地影响着公共卫生状况。三岛从纺织工厂的劳动力主体、劳动时间、劳动力待遇和劳动环境等方面讨论了“资本主义病”的形成。纺织工厂中90%以上的劳动力是农村女性,其中60%是未成年的少女。这些工人被三岛称为“出嫁型劳动力”,即年轻女性为了补贴家用来到大城市的纺织场工作,有了一定积蓄后返回老家出嫁。由于大多数女工将未来的婚姻和家庭视为最终目的,她们并不计较待遇,只想存点钱,因此普遍“缺乏劳动者的骄傲和团结意识”(23)。女工的平均工资约为男工的一半,很难负担高强度劳动所需的营养饮食(25),而她们的平均劳动时间“少则12小时,多则18小时”,为昼夜倒班制,“超越了生理所能承受的极限”(26)。约70%的女工居住在工厂“宿舍”,这些宿舍多为工厂内的仓库或生产空间的一个角落,资方为节省成本,让多名女工使用同一床被褥,“在这样的生活条件下,不感染结核简直是不可思议的事”(32)。工厂的劳动环境多具备高温、高湿度、高粉尘、无光照的特点(29),在这样的环境中,长时间劳动的未成年女工迅速地成为肺结核易感人群。在因病痛而离岗的女工里,约有70%在归乡后死于肺结核,更可怕的是,她们将结核病从城市带回了乡村,造成了大面积感染,有时,整个家族乃至村落会因肺结核而全军覆没(36)。

结核女工的悲剧,凸显出国民个体与现代化事业之间的矛盾。肺结核在表面上是一个公共卫生问题,但治愈它的关键却在某种程度上与“卫生”无关,而与“卫生”之外的市场、资本和利润息息相关。结核病人被现代化机器源源不断地生产出来,排放到现代化的势力范围之外。结核病人拖着残躯返乡的移动轨迹,与资本流动的方向背道而驰,形成一个诡异的镜面图景。病人所处的空间:密不透风的工厂、返乡的路途、破败的农村,都处于都市的边缘,与繁华富裕的中产阶级空间没有交集,是存在于日本国土之上的“殖民地”。对结核病人来说,不仅“卫生”与他们无关,就连“民族”也是一个十分陌生的概念,“民族卫生”就显得更加虚无缥缈。他们不会想到,在东京的中心,国家内务省和地方的卫生官员们为了说服国会拨款建立结核医院,不得不使用“民族卫生”的概念。在卫生官员们情绪化的民族主义中,“民族卫生”意味着身处日本版图、忠诚于天皇、接受帝国教育、使用日语和日本文化习惯的全体居民都拥有健康生活的权利。

但随着满洲事变的爆发、战时体制的到来,“民族”的概念变得越发宽泛,被吸纳入帝国版图的殖民地在接受日本化的同时,也接受了“民族”同化。在日本民间,对抗西方列强的民族主义与解放全亚洲的亚细亚主义合二为一,形成了一个朴素又狂热的理想,即以日本为中心,亚洲各国团结一致,形成一个黄种人的“民族”,共同对抗白人入侵。宽泛的“民族”概念不仅遮盖了日本的战争和殖民罪行、殖民中心与边缘的巨大差异,更掩藏了日本自身的阶级矛盾和良性国民经济生产链的逐步崩溃。

在这一语境下,“民族卫生”的概念把具体的健康状况模糊化,将千千万万个国民的身体简化为一个抽象的、“民族”的身体,而对“民族身体”的理解并不来源于构成“民族”的诸多群体,而来源于与其他“民族”的比较。这一理解在东京大学附属医院佐佐贯之教授的一篇文章中有着生动的体现。佐佐教授回顾了西班牙大流感的情状:“感冒病菌与富有抵抗力的欧美民族战斗过,因此,在它登陆日本后……造成了很高的死亡率。病菌最先攻击那些营养状况不好的国民。”虽然日本在营养系统的建设上是后来者,但“在交战各国中,日本的粮食补给是强项……关键是要营养饮食,保存体力,在人多的地方戴口罩,为烈士守灵的妇女尤其要注意身体”(《读卖新闻》1943年12月20日,晚刊第2页)。文章将营养不良的国民视为民族的弱点,提示当时的读者要加强自律,通过个人的努力建设民族的身体,成为和欧美一样“富有抵抗力的民族”,其目的是通过战争确立新的民族地位。可“民族”究竟是什么?“民族卫生”究竟该为谁而服务?答案被向前飞奔的帝国民众抛在脑后。

为了“民族”的竞争力,个人生命逐渐成为军工产业下的一个原子,接受社会人力资本系统的安排。在这一系统中,家庭中的男性按照《国民体力法》的条款参加定期体检、体育训练和青年团教育,成为军工产业的后备军,而女性则负责培育更有价值的男性劳动力,她们在结婚前参加一些临时工作,婚后则返回家庭,间接参与人力资本系统的运转。这一性别分工拥有超常的稳定性,从战前、战时一直持续到战后日本的高速发展时期 [4]。维持一个稳定的人力资本系统不仅要依靠自上而下的行政权力,还要取得不同社会群体之间的合意。对此,露易丝·杨(Louis Young)在《日本的全面帝国》(Japan’s Total Empire)中建立了一个颇具说服力的论述 [5],即尽管日本各阶层群体之间存在着庞大的矛盾,但在大众媒体、行政机关和群众联手塑造的帝国想象中,矛盾可以随着领土与资源的扩张自然消解,只要投身于帝国建设,任何人都可能从中收获相应的资本回报,即使是病入膏肓的结核女工,也能在病床上梦想着自己来到伪满洲国(今中国东北地区),在一片青山环绕中建立幸福圆满的家庭。比起阶级斗争带来的不确定的“内耗”,殖民扩张提供了一个更加安全的愿景,在这个愿景中,民族地位、现代化、帝国梦和个人梦形成了严丝合缝的辩证关系,现代化为帝国的运转提供物质基础,帝国的政治经济扩张确保了现代化的平稳运行,民族地位随着帝国崛起和现代化成就的累积自然上升,个人的命运也会随着集体的腾飞迎来转折。持续生产、促进扩张是让这一关系得以运转的前提,人口则是生产的基本要素。

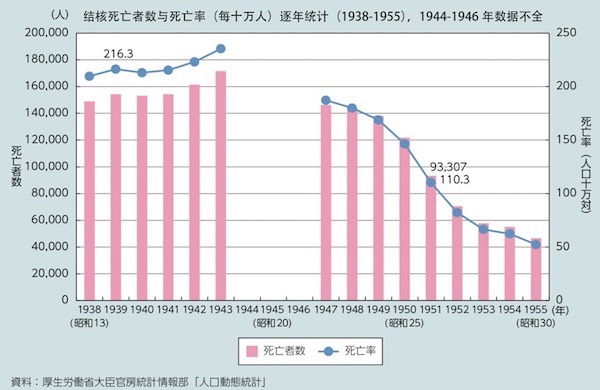

1937年,进入战时体制的日本公共卫生搁置肺结核这一老大难问题,为应对战争需要,采取了一系列增加人口、提升人口素质的方针,包括在1938年建立国家级公共卫生行政单位厚生省(“厚生”在日语中有提高生活质量、增进健康的含义)以统领各项健康检查,颁布《国民体力法》,推广广播体操,在地方设置保健所,对17-25岁的男性劳动力进行定期体检,其目的是满足战争需求,女性则被排除在体检的范围之外。在无数国民的梦想中,一片广阔的乌托邦唾手可得;但在现实中,日本社会的阶级矛盾进一步加深,劳动状况没有改善,国民经济陷入超负荷运转的泥淖。第二次世界大战期间,日本几乎每年都有超过15万人死于肺结核。这个数字一路增长,最终超过战前水平,达到西班牙大流感死难者的数倍。帝国最终是一个梦境,“将‘无与伦比的日本帝国’放在X光机下一照,荧光板上投影出一个‘举世罕有的结核日本’” [3]。肺结核的历史意义也超出了疫病本身,外表正常、肺部空洞的结核工人成为了日本民族国家的隐喻,她上一秒挥汗如雨,下一秒便倒在无尽的生产线上。

生命的博弈

结核病人的命运在二战结束后迎来了转机。1946年,伴随着《日本国宪法》的颁布,公共健康保障步入制度化,即“国家必须从国民生活的各个方面入手,促进社会福利、社会保障和公共卫生的进步”。驻日占领军(GHQ)下达了强制预防接种的行政命令,阻断了12种传染性疾病(如百日咳、水痘等)的蔓延。考虑到劳动条件是造成结核蔓延的核心因素,日本政府在1947年制定了《劳动基准法》,对最低劳动条件进行了规定,彻底改变了由1911年《工厂法》引发的“结核女工”现象。政府还在同年设立了管理劳动关系的国家行政机关——劳动省,其行政目标是“为劳动者谋求福利,确保职业机会,为经济兴隆和国民生活的安定做贡献”。至此,国民作为劳动者的个体权利和生活自由得到了确认,民族身体这一抽象概念从个人身上剥离,对帝国的忠诚不再是衡量个人价值的标准,取而代之的标准只有劳动。以劳动为纽带,经济兴隆和国民生活成为一枚硬币的两面,保障劳动者的生命质量成为国家行政的理性选择。

在此背景下,新《结核预防法》于1951年出台,与1919年《结核预防法》不同的是,新法不再以切断传染源为首要目标,它建立在当时最先进的结核治疗技术上,形成了完整的结核预防体系,让劳动者从预防、治疗到愈后都有科学的保障。1950年,结核治疗被纳入医保,但此时加入医保的国民数量依旧有限,主要矛盾存在于能够负担保险的大企业劳动者和不能负担保险的中小企业、个体劳动者之间,以及实现保险覆盖的富裕地区和无保险覆盖的贫困地区之间。截至1956年,未加入健康保险的劳动者占据了总人口的32%。保险制度的短暂漏洞,却为无数家庭的悲剧埋下了伏笔。

1956年,日本熊本县水俣湾出现了汞中毒疾病——水俣病,其罪魁祸首是在战后经济复苏中快速崛起的氮产业。制氮公司使用含汞的催化剂进行生产加工,将废水排入水俣湾,造成水体内生物链的汞富集,当地的猫因食用含汞水产出现舞蹈般的症状,它们肌肉抽搐、肢体变形、步态怪异,有的还会跳海自杀。随后,类似的症状也出现在了人身上。慢性汞中毒压垮了大量家庭,由于水俣湾附近有很多人以打渔为生,汞污染不仅夺走了他们的生计,还摧垮了他们的身体,不少病人没有医保,为了治病倾家荡产。侥幸逃生的病人家属花了半个世纪的时间进行事故调查和责任认定,起诉制氮公司和政府。他们的经历表明,生命健康与垄断资本、官僚主义之间的博弈是一个漫长且艰难的过程。进入20世纪60年代,伴随着经济的高速发展,日本的公害疾病一一浮现。1960年,研究者发现,困扰富士县居民多年的“痛痛病”源自三井集团在河流上游修建的炼锌厂,该厂排出的镉废水污染了沿岸生物链,镉在进入人体后引发了严重的骨质疏松和关节疼痛,一些病人甚至打个喷嚏都会全身骨折。1961年,日本四日市市爆发了严重的哮喘疾病,疾病的源头是石油化工企业集群带来的大气污染,该市的天空因废气排放变成黄色。“水俣病”、“痛痛病”和四日市哮喘均被认定为举世罕有的公害事件,公害疾病脱离了劳资关系的范畴,涉及到更广阔的个人健康、经济发展、环境治理和社会协调问题,给日本政府带来了不小的挑战。

为了减轻个人医疗负担,缩减工业高速发展带来的再分配差距,日本国会于1958年通过了《新国民健康保险法》,计划扩大国家补助范围,于1961年建立全民医疗保险体制。经过半个多世纪的发展,日本的医疗保险体制覆盖了全体居民,包括外来务工人员、留学生和低收入人群。劳动者普遍享有公司购买的企业健康保险,非劳动者缴纳少许保险费(以零收入的学生为例,半年的保险费为6000日元上下,合人民币360元左右),接受三折就医。维持生命存续的重大治疗按照患者家庭的经济状况收取相应的费用,超过上限的部分全部由医疗系统报销。新的保险制度以“让任何人都能安心地接受医疗”为宗旨,转移个人需要负担的健康风险。在著名日剧《白色巨塔》中,一位年轻的女病人患胃癌并发胰腺癌,幸运地找到该剧主人公、外科天才财前医生做手术。患者来自一个开点心小作坊的家庭,这个家庭最终在保险体制下得以圆满,他们只需支付一笔并不昂贵的医疗费。尽管该剧揭示了日本医院在20世纪80年代层出不穷的腐败、贿赂与权力斗争问题,但患者的生命尊严始终位于斗争的核心,以人为本的卫生理念最终得到确立。

病人的生命尊严之所以能得到重视,与他们自身勇敢的斗争密切相关。20世纪末,日本发生了多起大规模药品事故诉讼案。1989年,阪大微生物病研究会制造的MMR疫苗引发了6起新生儿脑膜炎,知晓风险的厚生省并未阻止疫苗出售,导致事故持续发生,到1993年已有1754名患者出现。患者家庭在大阪地方法院起诉阪大微生物病研究会和国家机关,于2003年胜诉。研究会做出了巨额赔偿,但针对国家的起诉却并未得到最高法院的受理。人们与国家官僚的斗争在另一起大规模诉讼中收获全胜。1964-1994年间,一些日本医院在进行生产手术时使用了来源不正的血液制剂,导致至少1万名母亲和新生儿感染丙型肝炎;最为骇人的是,1948-1988年,日本的医疗机构在进行少儿疫苗接种时一直存在注射器混用的现象,导致约40万人在少儿阶段就感染了乙肝。日本民间为此建立了庞大的肝炎辩护团,以国家为起诉对象。由于厚生省在多起“药灾”中与制药公司勾结,错误地估计药物的健康影响,公信力尽失,最后在2001年与劳动省合并,形成厚生劳动省,统筹管理国民健康和劳动事宜。2011年,日本首相菅直人向全体患者道歉,国家支付了上万亿日元的巨额赔偿。“药灾”从此成为医疗保障重点关注的现象。

随着自然和社会环境的不断变化,新的疾病还在持续挑战着日本现有的医疗体制。新自由主义引发的劳动结构变化催生了新的职业病,暴露出现有政治经济制度的症结。自20世纪80年代末经济泡沫破裂以来,日本的新一代劳动者面临着劳动条件的恶化和报酬的缩水,劳动保障充满了不稳定,劳动投入却并未减少。女性劳动者还承受着性别不平等、职场性骚扰等问题,这些问题深刻地影响着工薪阶级女性的身心健康,但它们并未引起医疗系统的重视,相关的政治反抗也因此风起云涌。比如,2019年兴起的#KuToo运动就请求厚生劳动省从制度上禁止职场高跟鞋规定,超过3万人在请愿书上签名。新的政治行动不断更新着日本社会和行政系统对健康和劳动问题的理解,刺激新的制度产生,以便满足更多劳动者群体的需求。

另一方面,突发自然灾害带来的健康威胁也考验着日本国家的行政能力。以2011年东日本大地震和福岛核电站泄露为例,政府在尚未控制核电站事态的情况下,雇佣专家宣布辐射指数安全,并不断提高有害辐射的门槛。但对民众而言,安全并不意味着安心,为了避免辐射类疾病,日本社会建立了民间科学中心,开展自救,并迫使当时的民主党政府下台。2020年初在中国武汉爆发的新冠肺炎也在日本社会掀起了不小的波澜,政府在奥运景气和全面卫生检测之间摇摆不定,目的是维护现有秩序,保障当前医疗体系的运转。不过,在感染风险可能登陆的第一时间,政府就发布了“指定感染症”政令,为自愿接受隔离的患者提供免费治疗。从抛弃数百万底层患者的生命,到与垄断资本的艰难博弈,再到制度化的全民健康保障,日本的公共卫生系统在经历了无数的悲剧与跌宕之后,终于不再龟缩于疾病脚下,在这背后,是无数患者以生命为代价发出的哨声。

参考文献:

[1] Barry, J. M. 2005. The great influenza: the epic story of the deadliest plague in history. Penguin.

[2] Rice, G. W., & Palmer, E. 1993. Pandemic influenza in Japan, 1918-19: mortality patterns and official responses. Journal of Japanese Studies, 19(2), 389-420.

[3] 三岛康雄. 1954. 紡・織業の産業革命と女工の結核病, 經濟論叢, 74(3): 143-164

[4] Brinton, Mary. C. 1993. Women and the economic miracle: Gender and work in postwar Japan. University of California Press.

[5] Young, Louis. 1998. Japan'’s total empire: Manchuria and the culture of wartime imperialism. University of California Press.