探访乌兹别克斯坦⑩|安集延:巴布尔凝视的悲伤

从浩罕到安集延坐火车只需要一个多小时,这座离中国最近的乌兹别克斯坦城市,是当年俄国人修建的跨里海铁路的终点,也是此次探访的终点。

安集延在费尔干纳盆地的东部,安集延连接了东面的喀什、叶尔羌、英吉沙和西面的布哈拉、撒马尔罕,这里的商人们以中转贸易出名。一些安集延的商人到喀什周边做生意,有人就此定居在喀什。1934年,盛世才召开新疆第二次民众大会,将这些安集延人识别为乌兹别克人,也就是今天中国境内乌孜别克族的由来。

然而在繁荣商业之外,安集延是莫卧儿帝国开国君主巴布尔的故乡,受到这位文学气质强烈而又经历复杂的君主影响,安集延这座城市又带着一些更敏感细腻的情绪。如果了解安集延的历史,会知道这种敏感细腻的情绪背后,是这座城市遭遇的血腥与残酷。

费尔干纳毫不平静,很大一部分源于苏联时代粗暴的民族划分。苏联按照高地游牧和低地定居,划分开乌兹别克人和吉尔吉斯人,将安集延和临近的关系紧密的奥什划分在了乌兹别克和吉尔吉斯两个不同的加盟共和国内,在苏联后期,乌兹别克人由于传统上的农商产业,得益于戈尔巴乔夫时代的市场改革。1989年,费尔干纳地区发生了乌兹别克人针对梅斯赫季(Meskhetian)突厥人的迫害和驱逐,民族争端开始沸腾。1990年,奥什附近的吉尔吉斯人公开袭击乌兹别克人,由于担心乌兹别克人报复,苏军封锁了安集延到奥什之间的边境,这次事件也是苏联时期唯一被法院审判的民族冲突案件,到了2010年,更大规模的乌兹别克与吉尔吉斯民族冲突爆发。

安集延这座城市的布局围绕着火车站,北面是过去的老城区,南面是俄国人修建的新城区。当然随着城市建设,这两边的差异并没有撒马尔罕那么大,只是几条主要的商业街都在城市南边,而以聚礼清真寺和历史博物馆为中心的休闲街区则在北面。

安集延火车站对面的广场上竖立着巴布尔的骑马雕像,他是这座城市的象征。广场后面延伸出去几条街道,两旁是俄国留下的建筑,人们在广场上晒太阳,拍婚纱照,一片祥和。

就在2005年,这片广场上发生了一次示威游行引发的可怕屠杀。一开始抗议者聚集在这片广场上,要求政府释放23名被指控参与极端主义活动的商人,政府采取了强硬的态度清场,对示威人群开火,根据不同的记录,有五六百到上千名平民伤亡。这次事件后,俄罗斯和中国为首的上合组织站在了乌兹别克斯坦政府一边,而美国和欧盟则要求进行国际调查,乌兹别克斯坦关闭了境内的美国空军基地,开始投靠中俄一边。

我离开火车站前的广场,朝南边的商业街走去,今天的安集延是费尔干纳盆地重要的工业基地,这里工商业非常发达,虽然只是一座小城,繁荣程度却如同大城市,街道两旁都是热闹的商铺,还有成群结对的小巴司机和黑市汇兑贩子。

我从主干道拐入一条巷子,周围的景象就马上变成了荒废的建筑工地,这里有安集延唯一的一座东正教堂。安集延曾经有过三座东正教堂,圣塞尔吉乌斯教堂在1930年被关闭,圣乔治胜利教堂在1931被关闭,圣尼古拉斯教堂在1932年被关闭。到了1950年代,本地的东正教社区需要一座新教堂,于是在1957年建成了现在的这座诸圣堂。

我顺着屋顶的东正教十字架找到了这座教堂,教堂在一个很容易被忽视的院子里,非常简单的一层建筑和一个小小的钟楼。我走进院子,看到角落里有一座铜钟已经开裂了,没有在上面发现铸造日期,但看起来很可能是曾被拆除的教堂遗留下来的。一对老夫妻是教堂的管理者,他们说教堂周日弥撒时,大概有七十人左右参加,塔什干的圣母升天大教堂会派神职人员来这里主持弥撒。

1876年,俄国人占领了安集延,带来了俄罗斯移民和东正教社区,但之后并不太平。1898年,苏菲教团领导人穆罕默德·阿里·马达里(Muhammad Ali Madali)发动起义,袭击了驻扎在这里的俄军。起义很快被镇压,马达里和18名参与者被处决,546名起义分子被逮捕,356人被流放到西伯利亚。

在俄国人到来之前,安集延是一个游牧和定居共存的传统经济环境,但是在俄国统治时期,这里由于自然环境优越而成为帝国的棉花种植地区。但显然财富分配不均匀,很多农民和牧民生活处境非常糟糕,成为了费尔干纳地区不安定因素的起源。一战期间,失地农民无产阶级很快庞大起来,当地人赌博和酗酒变得常见,犯罪率大幅度上升。

1916年,由于战场失利,沙皇决定取消对中亚穆斯林的兵役豁免,准备在中亚地区征兵投入欧洲战场。这引起了俄国突厥斯坦大规模的抗议,进而爆发了1916年中亚起义。冲突首先发生在塔吉克斯坦的苦盏,然后蔓延到安集延和塔什干,一直到哈萨克草原,费尔干纳盆地的本地原住民与俄罗斯移民冲突十分激烈,最终起义在第二年被完全镇压。

离开东正教堂,我来到城市的北面,经过纪念二战阵亡官兵的广场和安集延地区博物馆,就到了聚礼清真寺。

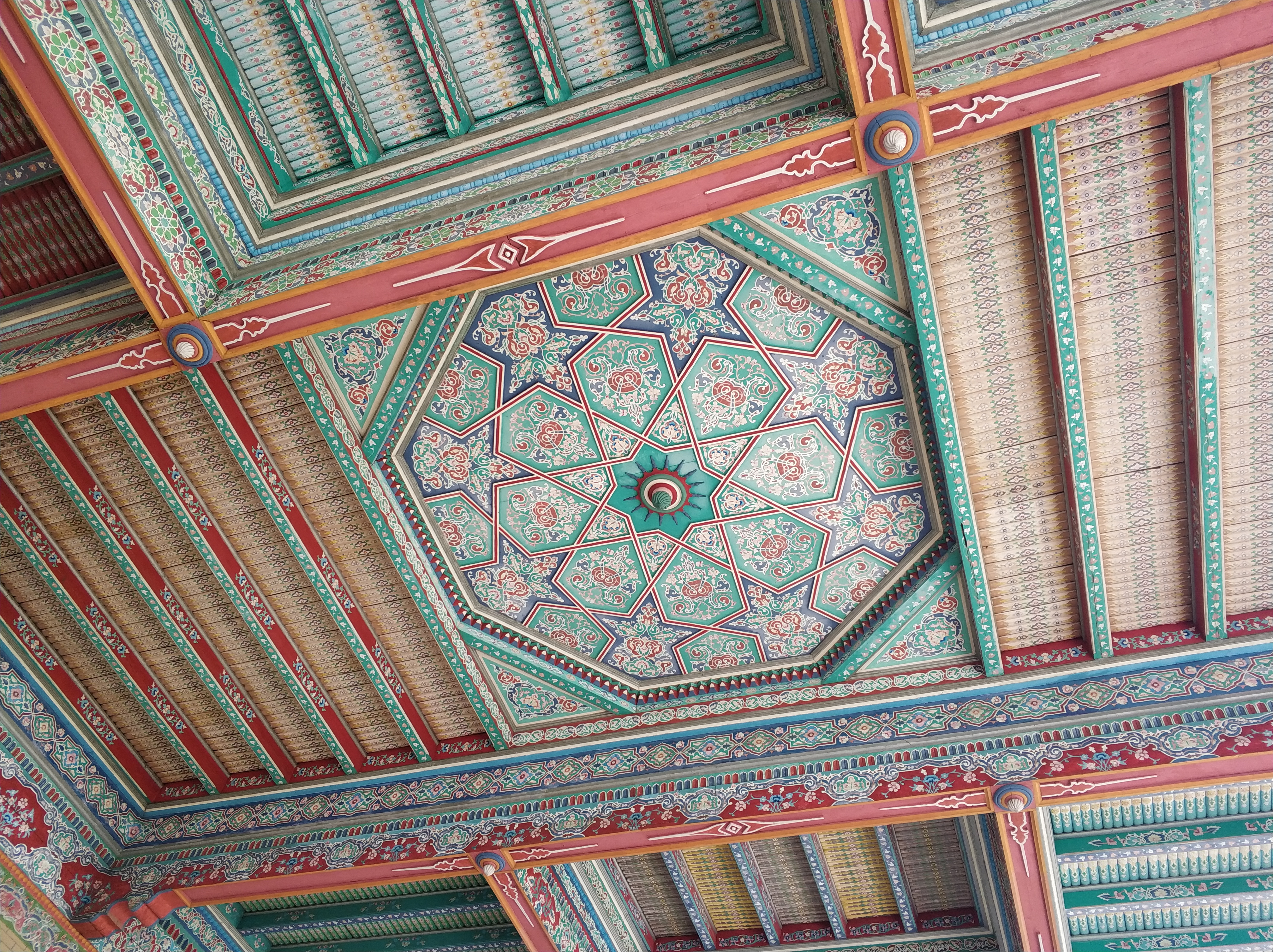

这座聚礼清真寺和附属的伊斯兰学院历史并不久,1890年才建成。今天这片区域不仅仅是宗教使用,也是本地人休闲散步的场所,我沿着远处眺望的宣礼塔找到清真寺,清真寺周围三面环绕着长廊,长廊的木柱雕刻精美,天花板绘制了各种图案,融合了传统的几何和花卉装饰。

我走进清真寺里,惊讶地发现礼拜殿旁边竟然是一个画廊,里面除了画风古典的风景画外,竟然还有颇具抽象艺术风格的人物画,这在伊斯兰艺术中很少见,尤其在费尔干纳盆地这个相对宗教保守的地区。

这座清真寺保留下来很不容易,1902年的大地震摧毁了安集延大部分的古建筑,但聚礼清真寺建筑群几乎没有损伤。在清真寺周围,广场一圈都是画廊和工艺品店,每个画家在这儿有个自己的小房间,可以展示自己的作品。广场上都是骑车玩耍的孩子,这才是清真寺最重要的功能,一座城市的公共生活中心。

我从聚礼清真寺前往巴布尔纪念馆,纪念馆在城市的东南边偏远的地方,需要乘车前往。在车上,我继续了解了一下十月革命之后安集延的历史。

十月革命之后,经过了非常短暂的浩罕自治状态后,安集延被并入突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国。由于国有化运动导致经济崩溃,费尔干纳地区在缺乏谷物进口的情况下面临饥荒。东突厥斯坦解放组织与布尔什维克的一系列冲突持续到1920年,费尔干纳的居民们已疲惫不堪,此时相对宽松的新经济政策缓解了饥荒压力。到了1924年,费尔干纳地区的冲突才逐渐平息,而新政权也正式建立起来。

我来到巴布尔公园,是一座小山,向上望去半山处是巴布尔的雕像,此时阳光从他的雕像身后照过来,这位自传中颇为多愁善感的君主以一种有些扭捏的姿势坐着。在雕像侧方有巴布尔博物馆,讲述了巴布尔和他家族的故事,陈列了以他为主题的艺术品。从雕像继续往山上走,还有一座象征性的巴布尔陵墓,覆盖的土是从他真正的陵墓喀布尔运来的。

巴布尔的一生极为跌宕起伏,这也成为他书写回忆录的源泉。巴布尔在11岁时,他的父亲死于照料鸽子时不慎跌入山沟,他登基成为了费尔干纳的统治者。他15岁时占领了撒马尔罕,然后不断在撒马尔罕和费尔干纳之间奔波,不断征服、短暂胜利之后又失去。在21岁时,巴布尔带领军队翻越兴都库什山脉夺取了喀布尔,并一路征服到了印度北部,建立了莫卧儿帝国。在47岁去世后,他被安葬在喀布尔。

从巴布尔纪念馆返回火车站附近已经是傍晚了,安集延的市场和我童年印象里沈阳的市场非常像,都没什么路灯,每个摊子就自己打着灯,地面也是坑坑洼洼,好像总也不会平整。市场里有固定的摊位,有板车拉着菜和水果,也有大盆盛装的肉类熟食,朝鲜人的咸菜摊子,当地人用大桶装着自制的奶制品,在集市外面散装销售还有俄罗斯的巧克力、糖果之类的零食。

我在集市上买了点熟食,炖熟的香肠和羊肚,就着馕吃。透过酒店的窗子,这座城市的繁荣商业持续到很晚,如果说今天的热闹可以让人们遗忘这座城市往日里遭受的苦难,那未必也不是一件好事。费尔干纳盆地已经经受了足够多的流血与迷失,人们恐怕需要暂时强迫自己忘却政治、民族和宗教的冲突,但我不知道新总统的改革会让这里宽松多久,费尔干纳在过去几百年交织复杂的劫难是否能以此为终点。

尾声

从安集延返回塔什干的火车上,我认识了一个家在安集延的乌兹别克女孩,她英语特别好,16岁就开始兼职英语家教赚钱,而且还在自学德语。她说在乌兹别克斯坦只有富有家庭的孩子才能读好大学,将来有好工作,但她相信靠自己的努力,一定会在塔什干有好的未来。我问她学习外语是否打算移民去别的国家,她说可以去工作,但不会移民,因为“我的爱国主义是如此深刻,在这里的土地上,我要得到属于我的,不会离开”。

这是我在乌兹别克斯坦接触到的很多人,尤其是年轻人的想法。不得不说前总统卡里莫夫的去世对这个国家是一种振奋,虽然人们依然会在明面上称赞自己的领袖,如同中国人所说的“死者为大”一样,新总统上台后颁布的一系列开放自由的政策,或许预示着这个国家正在向充满希望的方向发展。

回头总结,乌兹别克斯坦的旅行并不像我期待的那么美好,这个国家在很多方面很像中国,这种相似性并不总是能给人带来惊喜,而是一种无奈、沮丧和恼怒。因为这种相似性往往是这两个国家共同让人不愉快的方面,严重的贫富差异、僵化固执的官僚主义和政府管制,以及糟糕的旅游业发展。

无论是政府强管制下的公权力秩序,还是政府弱管制下的社会自发秩序,都各有优势,那么乌兹别克斯坦显然还在这两者之间徘徊。苏联解体后,原有的强管制秩序被打破,而传统伊斯兰社会自发秩序由于长时间的中断还没能找回,如今就是这样一个尴尬的处境。

我在乌兹别克斯坦时,中国总理李克强访问了这个国家,想必会带来一批投资,2020年1月日开始实施的免签政策也会带来更多的中国游客与商人。我猜测未来会有一些商人在旅游市场中获利,街头也会出现更多挥金如土的外国人,但多数人面对的是外国资本的市场影响,因此这里的民众可能并不会那么喜欢外来者,因为会冲击他们在历史中形成的自豪感。

以上的猜想是我临走前,最后一次去帖木儿广场时,帖木儿大帝的雕像告诉我的,一个崇拜英雄与征服者的国家,一个缓慢但努力塑造自己民族自尊心的国家,在漫长的混乱、破碎、压抑的历史之后,或许要开始透一口气了。