往事|忆父亲王一平:当年捐出伊秉绶砚与明代林良画的背后

作为上海解放后的主要领导之一,王一平(1914-2007)曾任上海市委书记,因为热爱文物与书画曾主动申请兼任过上海博物馆馆长,甚至可以说是上海博物馆第一任馆长,他与林风眠、潘天寿、唐云、谢稚柳夫妇等的交往也成就了一段段佳话。1990年代,王一平陆续将藏品捐赠国家,包括朋友和家人。在散尽了几乎所有的藏品之后,收藏对于他来说仿佛已成为过眼烟云而烟消云散,但他的收藏故事读来更耐人寻味。

“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)刊发的此文为王一平之子王时驷回忆父亲的收藏人生,“父亲捐出的明代林良《古木寒鸦图》、清代伊秉绶铭半壁端砚等都曾在上博展出,当我看到众多观众驻足观看这些标注为无名氏捐赠的展品时,眼眶不禁有些湿润,我明白了收藏的真正意义所在。”

父亲王一平1914年出生于山东荣成的一个海边渔村,1932年就读于文登乡村师范时加入中国共产党,投身革命,弃笔从戎,战争年代成长为我军一名高级政工干部,在淮海战役时任华东野战军八纵政委,八纵后来改编为中国人民解放军第26军,父亲任第一任军政委,率部参加了渡江战役和解放上海战役。1952年年初,时任第三野战军第八兵团政治部主任的父亲由陈毅老总亲自点将,奉调转业到上海任市委组织部部长,涵泳于海派文化的这片沃土,父亲在工作之余也逐步与海派艺术收藏结下了后半生的不解之缘。

一、浮沉无悔系收藏

解放初期的十里洋场上海百废待兴,父亲脱去军装满怀豪情地走上新的工作岗位。但是,也许父亲自己也不会想到,在工作了不到一年时间就获准离职休养。但工作之门的暂时关闭,却打开了收藏之窗。在家休养的父亲因为有了空闲时间,就经常到文物市场闲逛。当时上海广东路、河南路一带经营文物的店铺和商贩鳞次栉比,每天各种各样的文物在这里被交易,面对这一热闹场景,父亲触摸到了艺术收藏的跳动脉搏,从而走上了漫漫的收藏之路。当然,收藏机缘的到来并不只是因为有了空闲时间。早在1935年冬,父亲因参加胶东暴动失败被通缉追捕而离家出走,来到北京山东会馆,与同乡和同窗好友谷牧同住一处,山东会馆离琉璃厂文物市场很近,两人抽空经常去闲逛,喜爱收藏的种子可能在那时就已植入心田,亲炙海派收藏的沃土,自然就生根、开花、结果了。父亲心中一直蕴藏着对中国历史、文化和艺术的热爱使他与收藏结缘,并且锲而不舍。父亲曾告诉我,他买的第一张画是扬州八怪之一黄慎的人物画,卖画的摊贩是个独眼老头,信誓旦旦地说如果画是假的,把他另一只眼也挖去。父亲买下画后不久去北京开会,抽空去天津博物馆参观,发现展品中一张黄慎的画与自己买的画是双胞胎。返沪后父亲找到了这个摊贩说了这个情况,独眼老头很是尴尬,父亲并没有为难他,而是把黄慎画退了,并在他的画摊上又挑了一张。黄慎是扬州画派中最接地气的画家,全靠鬻书卖画为生,同一题材和构图,画2张或者更多都是可能的,但从此事可以看出父亲初涉收藏是慎重的,不是玩票性质而是以收藏真品为起点的。父亲还讲过,他曾在画摊上买过一张徐悲鸿的猫,价格8元钱,他感到猫的眼睛画得传神,没还价就买下了,摊主很是感激,硬要再送他一张画,他不喜欢就没有要。在这段离职休养期间,父亲从文物市场选购了第一批书画收藏品,也结识了朱念慈、薛贵笙、庄澄璋等文物经营者。公私合营后,林林总总的文物店铺和商贩都被归口到上海文物商店和朵云轩,他们也成为这两家文物艺术品经营单位的业务骨干,成为父亲在今后收藏中经常打交道的良师益友。

在父亲在离职休养期间,出人意料地作出一个抉择,向市委申请兼任上海博物馆馆长,同样令人意外的是,市委批准了他的申请。以省级党委常委的身份到当时仅是处级单位的博物馆任馆长,这种工作错配在党内干部任用上是绝无仅有的。我猜想,是政治上的无奈和对文物收藏的热爱,使父亲选择了到上博工作,而不只是想过渡一下。上海博物馆是在陈毅市长亲自关心下组建的,之前只有副馆长,实际上父亲成了第一任馆长。由于父亲热爱文博事业、尊重专家、学者,他在上博的领导工作是得心应手,卓有成效的,为上博建设作出了积极贡献。而通过在博物馆的这一段工作,父亲也极大地丰富了自己的文博知识,收藏境界也更高了。

从1950年代末到60年代前半期,上海的一批老干部成为艺术收藏的一股新力量。上海素有“收藏半边天”之称,工商业者和文人知识分子中很多人都有热衷收藏的传统,但经过解放后的一连串政治运动,不少工商业者和文人知识分子受到打击和伤害,海派收藏也随之在50年代末跌入谷底,沉寂下来。后来他们看到共产党干部也在搞收藏,那还有什么好担心的,也就慢慢把悬着的心放下来,重新又拾起了收藏这个心头所好,使海派收藏在60年代前半期又渐渐蔚成风气,活跃起来,这一进程直到1966年“文革”运动开始才戛然而止。

二、相逢有味是偷闲

1966后以后,在“破四旧”和抄家风中,大量文物被损毁和封存,传统文化遭受到摧残。在那个特殊年代,一群对艺术创作和收藏有共同爱好和追求的老干部和书画大师们频频举办起了“笔会”。

老干部和书画家的聚会大都在父亲的老干部藏友曹漫之家中。曹漫之是解放后上海首任民政局长,曹家在衡山路,离上海中国画院很近,画家们来往方便。他夫人姓蔡,人高肤白,外号“大白菜”,包白菜猪肉水饺更是一绝。快到中午时,谢稚柳夫妇和唐云等会轮番过来,与先期到达的父亲等老干部相会,大家先饮茶聊天,不一会儿,热气腾腾的白菜猪肉水饺端上来,大家一边吃水饺,一边交流沟通,气氛十分惬意和热烈。饭后,就由老干部出题材或命题,书画家泼墨挥笔,创作出一张张精彩纷呈的作品,真可谓“煮饺论书画,挥笔写华章”。这是海派收藏史上不曾有过,将来也不会再发生的场景,一群被政治边缘化的老干部和被冷落的书画大师们聚会在一个避人耳目的场所,读书论画、创作和收藏艺术,完全没有半点功利心和金钱利益,有的只是对艺术的朴素崇尚和虔诚追求。父亲曾请篆刻大师陈巨来刻了一方闲章:“相逢有味是偷闲”,原意是形容在工作之余,有共同爱好的人们相会相知所获得的轻松和愉悦,这句话中的“偷”字原本是抽象的,而用在眼下这个场景,则被赋予了具象的含义,一个“偷”字活画出藏友们顶着压力,不畏风险,追求艺术和收藏的情怀。书画大师们被压抑了多年的艺术才情在这种氛围下迸发出来,化为一张张内容丰富、笔墨灿烂的艺术作品。

相逢并不是都是欢快的、热烈的,有时也充满了苦涩味。1972年12月,父亲来到林风眠当时在南昌路的住处拜访。他让母亲先上二楼探明林风眠是否在家,然后再单独上去与他会面。他们见面谈了些什么无人知晓,但气氛肯定是压抑的。林风眠是留学法国有国际视野的画家,他的画融汇中西,极具艺术开创性和感染力,父亲非常喜欢。从50年代初代到“文革”前,父亲主要收藏古代字画,并不刻意收藏当代书画,但林风眠的画是例外,父亲不仅收藏了他的多幅画,客厅兼书房也轮流挂着林风眠的《秋林村舍图》和《芦塘归雁图》等,父亲还特意请林风眠画了一张斗方大小的“仕女抚琴图”,线条流畅、颜色淡雅,非常别致。因这类题材在当时容易引起非议,父亲把它挂在卧室里,不对外示人,当时这也是为了保护林风眠。据母亲说,当晚父亲与林风眠会面不超过半小时,看着一位天才的艺术大师不仅没有受到社会应有的尊重和推崇,反而受到屈辱和痛苦,父亲此时的心情除了痛惜,我想还有歉疚之情。当时林风眠不能卖画,完全断了保障生活的经济来源,父亲利用市革委副主任的身份和自己在上海干部中的声望,设法说通有关部门批准,允许林风眠每年可寄8幅画给他在法国巴黎的夫人,他夫人卖掉后留下生活费,再把多余的卖画钱寄回给林风眠,这样每年8幅画的收入勉强维持了林风眠两端的生活开销。父亲又撮合把林风眠的人事关系转到上海中国画院,不清楚有没有工资,但医疗是有保障了。1976年10月,林风眠提出了出国探亲移民的申请,当时国门还没开放,出国移民似乎是一件不可能实现的事。此时父亲已恢复职务,重新担任市委书记,主管组织和宣传。父亲同情林风眠的坎坷遭遇,理解他的心情,想方设法把林风眠的申请转呈至中央高层,最后由林风眠的梅县同乡,德高望重的叶剑英委员长亲自批准。所以,林风眠也是幸运的,成为“文革”结束后出国移民第一人。临出国前一天,父亲请林风眠吃饭,由浙江美院院长肖峰陪同,浙江美院前身是由林风眠创办的杭州国立艺术院。第二天,父亲又亲自为林风眠送行,林风眠临走时赠送父亲一幅“紫藤小鸟图”,并对父亲说这是他昨天晚饭后回去连夜赶画的,画11只小鸟是祝贺党的十一大召开和父亲当选为中央委员。林风眠带着忧伤感离开了他所挚爱的祖国,我理解父亲竭尽所能为他做的一切,不仅是对他艺术成就的珍爱和尊重,也是想弥补他在国内所受到的不公平遭遇和心理创伤。林风眠走后不久给父亲来信,除了表达谢意外,还在信中表态把他留在上海中国画院的一百余幅画捐赠给国家,这批画的艺术价值至今是不可估量的。

在收藏当代书画过程中,父亲与当代海派书画家林风眠、刘海粟、谢稚柳、朱屺瞻、唐云、来楚生、陆俨少、关良、陈佩秋等都有密切的关系并成为艺术上的知音,除谢稚柳夫人陈佩秋外,这些画家的年龄都比父亲稍大或相仿,父亲与他们交往更多的是一份敬重,而父亲与比他小十多岁的北派画家黄胄的忘年交,则更多了一份随性和率真。父亲曾对我说过,黄胄要给他画画,他都不让,他喜欢到黄胄画室中挑他的练画稿,往往画得更加随意、生动。有一次,父亲到北京开会期间,抽空到黄胄画室,挑了一张画稿,画的是卧驴,看上去一团墨黑,却隐然筋骨肌肉可辩,父亲回沪后把它挂在书房,谢稚柳看到了都啧啧称赞。

父亲曾请黄胄画了一张千古佳人《洛神图》,反映了他们之间不同寻常的书画情缘。记得是1974年,父亲途径济南,在会见了济南军区诸多老战友后,专程走访了同为书画好友的老部下济南铁路局党委副书记宋承德,宋承德曾长期在北京铁道部工作,与喜欢喝酒的黄胄关系甚密,经常在一起喝酒论画。宋承德向父亲出示了一幅黄胄画的《洛神图》,上款人是他夫人“辛颖”,不无炫耀地说这是黄胄画过的唯一一幅“洛神”,画中的洛女脸型微胖、服饰简单。很显然,极少画古代仕女的黄胄画“洛神”是借鉴了傅抱石画的“湘夫人”,当时我也陪伴在旁,父亲并没有发表评议。以后在一次到东北慰问上海知青返沪途中,父亲在北京作短暂停留,专程走访了黄胄。当时正值“四人帮”批黑画,黄胄与潘天寿、李可染、黄永玉等一起被批为“黑画家”,封笔闲赋在家。老朋友的到访使他极为高兴,父亲提及了在济南看到那幅“洛神画”,话题自然就从楚王好细腰,赵飞燕得宠汉宫,谈到东汉三国时期应沿袭前朝纤细为美的世风,“洛神”不该像尧舜农耕时期的“湘夫人”那般壮硕,后来到了唐代才开始“以胖为美”的风尚。父亲鼓励黄胄应大胆跳出傅式仕女的画法,画出新意,父亲还风趣地对黄胄说:“如果洛女像湘夫人,又怎能让风流才子曹子建患相思病,写下千古名篇《洛神赋》呢?”黄胄深受启发,当即要挥笔为父亲画《洛神图》,父亲让他不必急于下手,先研读“洛神赋”后再画。不久,黄胄就精心画完了“洛神图”,父亲嘱咐他把画送到谷牧副总理处存放,没想到当谷牧托人把这幅画转给父亲时,风云际会的历史机缘竟使这幅画成为特殊时期的联络信物。1976年12月,已恢复市委书记职务的父亲率团到北京参加全国会议,会议结束后,父亲邀谷牧作陪,请黄胄在北京饭店吃饭,答谢他的精彩画作《洛神图》。三人劫后重逢,相谈甚欢,当谈及《洛神图》不仅画得好,而且在粉碎“四人帮”的特殊时期作为联络信物也立有一功,黄胄异常兴奋,执意要付饭钱,父亲打趣地说:“这顿饭可不便宜,要花费你一头驴。”黄胄风趣地回答:“今非昔比,现在驴已涨价,一条驴腿足矣。”三人开怀大笑,充满了对政治和文化艺术的春天即将到来的期盼和喜悦。当我第一眼看到黄胄的这幅“洛神图”不禁暗自惊叹:用中国画技法竟能把一个女人画得如此之美,惯于以速写和泼墨入画的黄胄施展了他从未展现过的工笔细描技法,但见佳人发髻高耸,头饰精美,脸呈柳叶,细眉弯月,秀目顾盼,朱唇微抿,说不尽的美艳,而服饰则以黄胄擅长的速写笔墨迅疾挥笔而成,寥寥数笔绘出洛女的窈窕身姿。显然,此画是黄胄在细心研读了《洛神赋》后,佳人神情了然于胸,激情飞扬一挥而就。可能是耗费了太多的心神和精力,之后黄胄再没有画过这类题材,此幅“洛神图”堪称是黄胄绘画中绽放异彩的绝版之作。

父亲与书画家们的交往并不只是始于“文革”中,早在50年代初父亲刚涉入收藏不久,就开始了与海派书画家们的相知相交。书画家中多数也是收藏家,精于鉴赏,共同的兴趣爱好使父亲与他们往往都是一见如故,成为知心朋友和藏友。父亲最早认识的书画家是沈尹默、谢稚柳、沈剑知等。沈尹默是解放后陈毅市长一个拜访的文化人,1954年陈毅奉调到北京任国务院副总理兼外交部长,临走时交待父亲要好好关心沈老的工作和生活,父亲遵嘱践行始终。谢稚柳和沈剑知都是文管会顾问,父亲因收藏古代书画而与他们相识交往,1957年兼任上海博物馆馆长后打交道就更多了。谢稚柳精于古代书画鉴定,在古代书画收藏方面给予父亲很多帮助和指导,他和夫人陈佩秋后来也为父亲创作了不少精彩书画作品,其中一些重量级精品,父亲以后都捐赠给了上海博物馆,他们夫妇是父亲收藏生涯中的书画知音和知心朋友。沈剑知远不如谢稚柳那般如雷贯耳,但他精于书画鉴定,学董其昌的字和画水平很高,很少有人能及,他个性张狂,恃才傲物,甚至对鉴定泰斗级专家谢稚柳都不服气,被陈巨来在《安持人物琐忆》一文中点评为民国十大狂人之一。父亲到上博任馆长后,与他有较多的接触,时常向他请教一些书画鉴定问题,有时也与他一起谈论一些对书画艺术的看法,父亲谦和的态度,不俗的见解,使他大为折服。他以楷书为父亲写了一幅毛主席诗词,书后题跋:“姜白石谓钟王真书皆潇洒纵横,以平正为善者世俗之论耳。平公论书画每有神辞,于姜说云何幸有以教之。”以沈剑知的狂傲性格,这应该不是阿谀之词。父亲在离开上博返回市委工作岗位之后,还每月把配给他的香烟票托人转交给他。父亲在50年代收藏的书画都是由沈剑知用一笔娟秀的董字题写的签条。

1961年底,父亲在杭州休养期间,专程去拜访了国画大师潘天寿,两人谈书论画,聊得很开心。父亲回上海几个月后,竟意外收到了潘天寿托人送来的画,是一张大尺幅的指画老鹰站在巨石上,水墨淋漓,张力十足。父亲感到很突然,因为他并没有请潘先生画画,我想一定是潘天寿在与父亲的交谈中感到父亲是一个懂画爱画的人,所以才用心画了这样一幅不可多得的精彩之作。潘天寿的指画老鹰这类画在“文革”中被公开批判父亲精心保存了这张画,经常挂出来观看欣赏,并在后来捐赠给上海博物馆。

三、得遣由我皆随心

“由我得之,由我遣之,物归其所,问心无愧”,这是大收藏家王世襄有关收藏的一句名言。得即收集藏品,遣即遣送或处置藏品,是收藏全过程的两端。父亲与王世襄素不相识,而且父亲主要收藏书画,而王世襄只收藏杂件,但他们对收集藏品的执着、热爱和遣送藏品的理性、豁达,却有相通之处,体现了收藏文化的精髓。

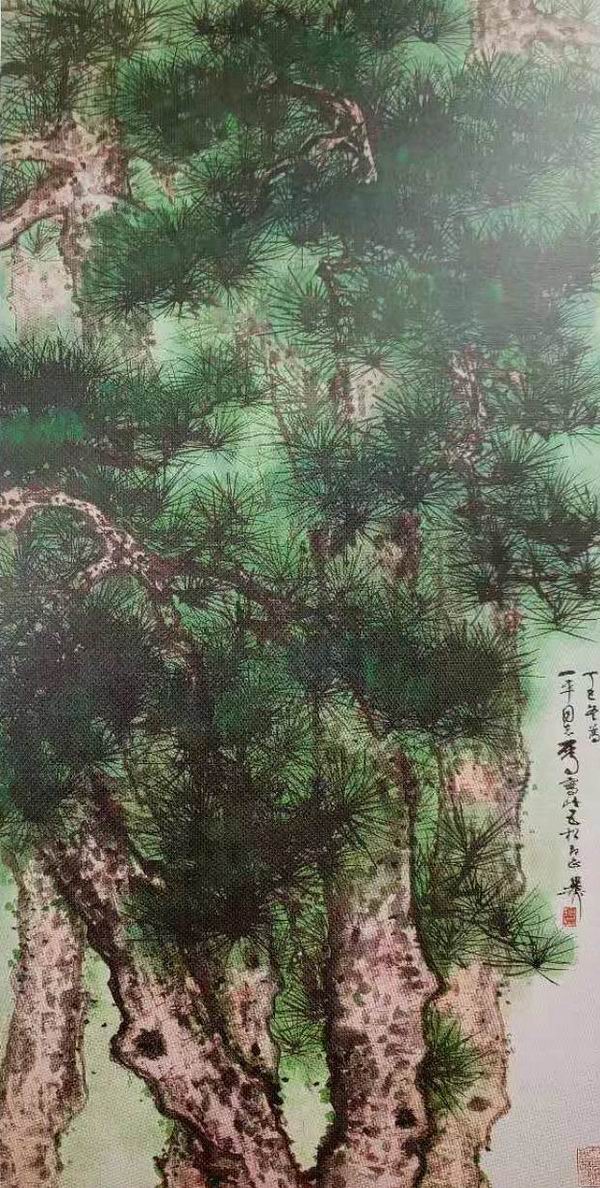

从上世纪50年代初到70年代末的二十多年,经过在上海这块海派收藏沃土上的不断耕耘,父亲也建立起了初具规模的藏品体系,主要是三个部分,一是古代书画,这是父亲耗费心血收藏的重点,约有藏品一百余件,其中有宋人佚名“雪竹图”、元倪瓒“汀树遥岑图”、赵孟頫行书诗等宋元画,明清书画是收藏重点,有明四家沈周、文征明、唐寅、仇英的书画、扇面等,以及夏昶、宋克、林良、周臣、王宠、徐渭、陈淳、陈洪绶、董其昌、朱耷、石涛、弘仁、“四王”、高凤翰、华岩、“扬州八怪”等明清书画;二是近现代书画,一部分是购买收藏的吴昌硕、齐白石、徐悲鸿等人作品,仅齐白石作品父亲就买了十几幅,另一部分是现代书画如沈尹默、林风眠、吴湖帆、贺天健、谢稚柳、白蕉、朱屺瞻、唐云、来楚生、关良、陆俨少、赖少其、陈佩秋等海派大师的作品以及外地部分有代表性的书画大师的作品,如杭州黄宾虹、潘天寿、南京傅抱石、林散之,北京李可染、李苦禅、黄胄,广东关山月、黎雄才,济南于希宁,天津孙其峰等。我认为现代书画家们的作品是父亲收藏体系中的亮点,因为父亲喜爱书画、懂绘画和书法,并与这些大师结为平等相处、互相知心的挚友,所以收藏的都是大师用心创作的精彩之作;三是文房杂件,父亲并不刻意收藏,藏品数量较少,但也不乏精品,如唐三彩马,明青花大罐,朱三松款竹雕盘松水盂,清乾隆郑板桥画竹,潘老桐刻竹雕笔筒,罗两峰书画周牧山刻黄花梨笔筒,邓渭书并刻行书竹雕大笔筒,郑板桥、高翔铭琴式臂搁,高凤翰铭玉带池端砚,清嘉庆伊秉绶铭半壁端砚,高凤翰、吴湖帆铭宋坑小方壶观赏石等。

收藏的第一要素是“真”,即收藏品首先必须是真品,父亲在这方面是十分较“真”的,依靠专家行家帮助,自己学习研究,对每件藏品都严格把关,宁缺毋滥。买明清书画时大多请老法师朱念慈掌眼,而买吴昌硕、齐白石等近现代书画就请朵云轩庄澄璋把关,此外,如有疑问,则经常请教书画家中有很高鉴赏水平的谢稚柳、唐云等。一般情况下,明或以前的请精于古画鉴定的谢稚柳解疑释惑,而清八大、石涛、华新罗、扬州八怪等书画则请精于此道的唐云帮忙鉴定。其实,父亲在收藏过程中一路注重学习和研究,自己也有较高的鉴赏能力,通过重重把关筛选,父亲的收藏品几乎没有赝品。父亲对收藏品较“真”的事例不胜枚举,以下仅列举二、三例。父亲曾收藏一件明双勾兰花图长卷,画工极好,卷后原有薛素素款,薛素素是明代著名艺妓,善书画,名气很大,但父亲经过仔细研究,认定薛款是后添的伪款,可能是书画商觉得原作者名头不大,换薛款冀以售得重金,所以在装裱时父亲要求把伪款裁去,以无款佚名作品收藏。还有一件“扬州八怪”之一李复堂的兰花斗方,上面诗堂为郑板桥书法,但父亲自己研读了诗文内容。发现郑板桥的书法虽真,但诗文与画不搭界,是后来加上的,所以还是把它揭去,请章汝奭教授为画另题诗文,补为诗堂。还有一个事例更加叫绝。80年代初,父亲请篆刻大师陈巨来刻了一方章,但不久之后在一次参观书画展时,有位中年篆刻家走过来对父亲说:“王书记,我为您刻的那方章还满意吗?”父亲并没有让他刻过章,问过后才知道,原来请陈巨来刻的那方章是由徒弟代刻的。回到家父亲马上就把这方章找出来,在砂纸上打磨,把印面磨去。我问父亲是刻得不好吗?父亲说刻得蛮好,陈巨来年事已高,刻元朱文还不一定能刻得这么好。我问那为什么还要磨掉?父亲一本正经地说:“这方章有陈巨来的边款和我的上款,如果不把印面磨掉,以后流传下去,假品会变成真品而误导后人。”我听了后如醍醐灌顶,无言以对,感到父亲的收藏境界和认知,远非我辈常人所能企及。

相对于现代书画收藏,父亲在收藏现代文玩杂项过程中,与作品创作者互动更多,参与度更高,可以说是个玩家,玩得不亦乐乎。在父亲收藏的现代文玩中,最珍贵的是一套名家绘制的艺术瓷盘。父亲选购了一批规格适中的瓷盘,分别请书画名家林风眠(画芦塘归雁)、谢稚柳(画青绿山水和绿梅各一件)、陆俨少(画红叶山水)、朱屺瞻(画牡丹)、陈佩秋(画兰花)、刘旦宅(画洛神和花鸟各一件)等用国画颜料在磁盘上作画,再经电炉烧制,创造出这套图案精美、颜色斑斓的艺术瓷盘,可以毫不夸张地说,这是一套以前不曾有过,今后也不会再产生的艺术收藏品,因为作画的这些大师除陈佩秋先生外都已仙逝,即使今后还会有大师出现,也没有如此的人脉关系和感召力,把这么多大师撮合在一起,用创新的颜料和绘画方法在特殊的材料上进行创作,他们的艺术价值和丰富内涵是无法用金钱来衡量的。

收藏是一个很花钱的爱好,父亲购买收藏品的经济来源完全是工资收入,每月工资三百余元,扣除党费、房租水电费和保姆工资,余额两百余元几乎全用于收藏,而全家节衣缩食,由母亲一人工资(140多元)维持日常开支,如果说父亲的一半收藏是母亲从家用开销中抠出来的,也一点不为过。大约是1963年,文物商店向父亲推荐了一张明早期花鸟画家林良的纸本《古树寒鸦图》,画工精彩,品相完好,而且林良作品以绢本为多,纸本极为罕见,父亲看了很喜欢,决定买下,但此画价格高达900元,相当于父亲三个月工资,父亲当月工资再加全家储蓄,钱也凑不够,父亲就拿了吴昌硕《秋菊图》等两幅画到文物商店出售,因两张画已购买多年,有一定升值,文物商店给出的收购价格高于原购买价格,父亲出示了购买发票,执意让文物商店按原价平价收购,使文物商店很是为难,在父亲坚持下才按原价收购。父亲就是这样一个人,不惜用高价购买精品,却在最需要钱的时候放弃正常溢价可以得到的钱。用今天市场经济的观点看,父亲的做法似乎不近情理,但父亲是一个党员干部,在收藏过程中是以高于一般收藏者的标准来严格自律的。90年代初,我陪父亲到南京西路美术馆参观一个“吴昌硕纪念画展”,观展中父亲发现了当初出让的这张《秋菊图》,观展结束出了大门后,父亲不无得意地对我说,“整个画展中,还是自己出让的这张秋菊图最好”。言语中也透露出对此画的不舍。

到了1980年代中后期,年事已高的父亲先退居二线,后完全退休,本来是有更多的时间可以玩收藏的,但随着我国经济改革和对外开放,经济快速发展,文物艺术品价格也水涨船高,以父亲的工资收入是无力再买入收藏品了,当然,以他的人脉关系和多年交情,向老朋友书画家们要几张画肯定是有求必应的,但父亲说现在书画值钱了,开口要字画就是要钱了。此时父亲基本停止了所有收藏行为,转而开始自己动手整理收藏品,少部分未装裱过的书画出钱请人一一裱过;有部分书画还未题签条的,父亲都毛笔亲笔题写了签条,特别是父亲收藏的几十方名家篆刻印章,父亲都请人一一补做了印章盒,并仔细用蝇头章草标注了印文和篆刻家姓名。整理收藏品的过程也是赏玩的过程,父亲把过去因工作繁忙未能好好欣赏的书画都轮流挂出来,仔细观赏,客厅和餐厅是相通的,挂着各种书画几十幅,像个小型书画展。

在整理和赏玩收藏品的同时,可能父亲已经在思考如何处置自己的收藏品。对于父亲来说,处置绝不会是用收藏品来换取金钱利益或名誉,而是一种无偿遣送或回馈,以润物细无声的方式有意有序或随意随机地展开,一切都是那么自然,顺理成章。上海文物商店主管古代书画经营的朱念慈鉴定明清书画经验丰富,眼光老辣,父亲收藏以明清书画为主,与他打交道比较多,得到他不少指点和帮助。90年代初,一天父亲把他请到家里,问他当代画家最喜欢谁?他回答是林风眠,父亲就拿出一张林风眠画赠送给他,表达对他多年服务的谢意。当时我也在场,朱念慈很是高兴和感动。1993年,著名书画家唐云去世,唐云生前经常陪父亲到文物商店选购字画,在收藏方面很投缘,后来父亲听说唐云后人要捐画筹建杭州唐云艺术馆,就从收藏品中挑了一幅唐云画《桃花双鸲图》给我,嘱咐我在唐云艺术馆建成后把此画捐给他们。数年后,唐云艺术馆在西湖湖畔落成,父亲受邀不顾80多岁高龄,由我陪同乘车赴杭州参加开馆仪式,但嘱咐我不要带画捐赠,因为这次是唐家后人捐画,不要搞在一起。两年后,唐云铜雕像在艺术馆落成,父亲因年事已高,不便赴杭,就让我代表他赴杭州参加雕像落成仪式并捐画,了却了一桩心愿。不少朋友参观唐云艺术馆画展后都来电询问此画,并说这是艺术馆里唐云作品最出彩的一幅。著名篆刻家童衍方在澳门筹办唐云画展时也意外发现此画,在现场打电话告知我。后来唐云公子唐逸览专门摹画此图赠送给我,成就了一段两代人的书画情缘。

90年代后期,父亲因小中风跌了一跤,住院治疗后病愈回家,身体本无大碍,但父亲还是加快了对收藏品的最后处置。这段时间,我陪同父亲多次到上海博物馆参观,有一次在上博观看明清书画展出来,父亲突然对我说一句:“上博展出的那张林良不如我收藏的这张好”。我心里明白,父亲收藏的这张林良纸本《古木寒鸦图》肯定是要捐赠的。父亲到博物馆反复观展的目的就是衡量和确保捐赠给博物馆的藏品都能达到馆藏标准,或者说凡是能达到博物馆馆藏标准的收藏品都要捐赠给国家。父亲把他的收藏品进一步整理后归位三大类:第一类是父亲认为应该捐赠给国家博物馆收藏的,主要是古代书画和古董杂项,这是他收藏品中的精华部分,其中有6张胶东籍古代书画家的作品捐赠给青岛博物馆,其余的都捐赠给上海博物馆。在博物馆派人来家接受捐赠时,父亲向他们提出几个“不要”:不要搞仪式,不要作宣传报道,不要捐赠证书,不要奖金,不要捐赠清单,展出时不要写捐赠者姓名等,表现出一个共产党员的高风亮节。第二类是未捐赠给国家,准备传承给子女的古代书画,当时正是1998年夏季,南方爆发特大洪水灾,父亲从电视上看到军民抗洪救灾的壮烈场面,十分感动,想以一个普通党员名义捐赠一百万元用于抗洪救灾,就让我筹集,但是把这批古代字画传承给我。为了让父亲实现捐赠巨款的心愿,同时我也很乐意收藏这批古代书画,就在三天内多方筹集了一百万元给父亲捐出,所以说父亲虽然把这批收藏品留给了后人,但其实已经用他的特有的方式,以货币形式把这批收藏品捐赠给了国家。后来报纸报道,在这次抗洪救灾中上海市民捐款额最高的是一位民营企业家,捐款一百万元,其实父亲的捐款额是并列第一的,只不过是父亲不允许对此宣传报道罢了。第三类是当代书画,父亲本来是要把这批有自己上款、体现与当代书画大师们交往和深厚情缘的作品留给子女作纪念的,后来上博有关同志在上门接受古代字画、古董杂件捐赠时,父亲听他们说上博也需要收藏当代书画,就临时改变主意,从本来准备留给子女的这批现代书画中挑出最精彩的部分作品再次捐赠给上博,其中有齐白石《贝叶草虫图》、《秋瓜墨虫图》、《豆架鸣蛩图》,潘天寿指画《鹰图》,吴作人《藏原奔牦图》,李可染《暮韵图》,李苦禅巨幅《菏塘清夏图》,刘海粟《青绿山水图》、《葡萄图》,谢稚柳《松鹰图》、《五松图》、《荷花图卷》、《花鸟》册页,陈佩秋《莲鹅图》,黄胄《南海少女养鸡图》、《临石涛画米芾图》等。至此,父亲完成了他把收藏品中的精品捐赠给国家博物馆的心愿。

从80年代中期到90年代末的十几年时间,父亲几乎没有收藏过一件新的藏品,有的只是陆陆续续地遣送藏品,但是父亲遣送藏品的过程也成为他精彩收藏人生不可分割的一部分。追寻父亲遣送藏品的轨迹,不外乎是捐赠国家,赠与朋友和家人,有时看似不经意间,却总体考虑周详,兼顾到了方方面面;虽然是按部就班地有序进行,却也不乏随意偶然之举,真可谓随心所欲而不逾矩,遣送藏品做到了物归其所,问心无愧。

2007年2月,父亲以93岁高龄走完了一生。他的革命一生是精彩的,因收藏而更加精彩。收藏人生之精彩不在于父亲收藏了什么宝贝,捐赠了多少藏品,而在于父亲对文化艺术的不懈追求以及他在收藏过程中体现出来的价值取向和人文精神。父亲捐赠给博物馆的收藏品相对于博物馆浩瀚的藏品只是沧海一粟,微不足道,但父亲的捐赠品有时也被博物馆专家从数以万计的馆藏品中挑选出来,出现在上博的各种展览中,如明清书画展中明代林良《古木寒鸦图》等,“以砚作田——明清古砚精品展”中清代伊秉绶铭半壁端砚等,“竹镂文心——竹雕精品展”中清邓渭行书并刻竹雕大笔筒,“吴湖帆鉴定藏品特展”中的宋坑小方壶及配画等。当我看到众多观众驻足观看这些标注为无名氏捐赠的展品时,眼眶不禁有些湿润,我明白了收藏的真正意义所在。

(本文为节选发表,原刊于《海派收藏名家》一书)