我敢说,你身边的文艺少女都爱这个“老司机”

原创: 深焦DeepFocus 深焦DeepFocus

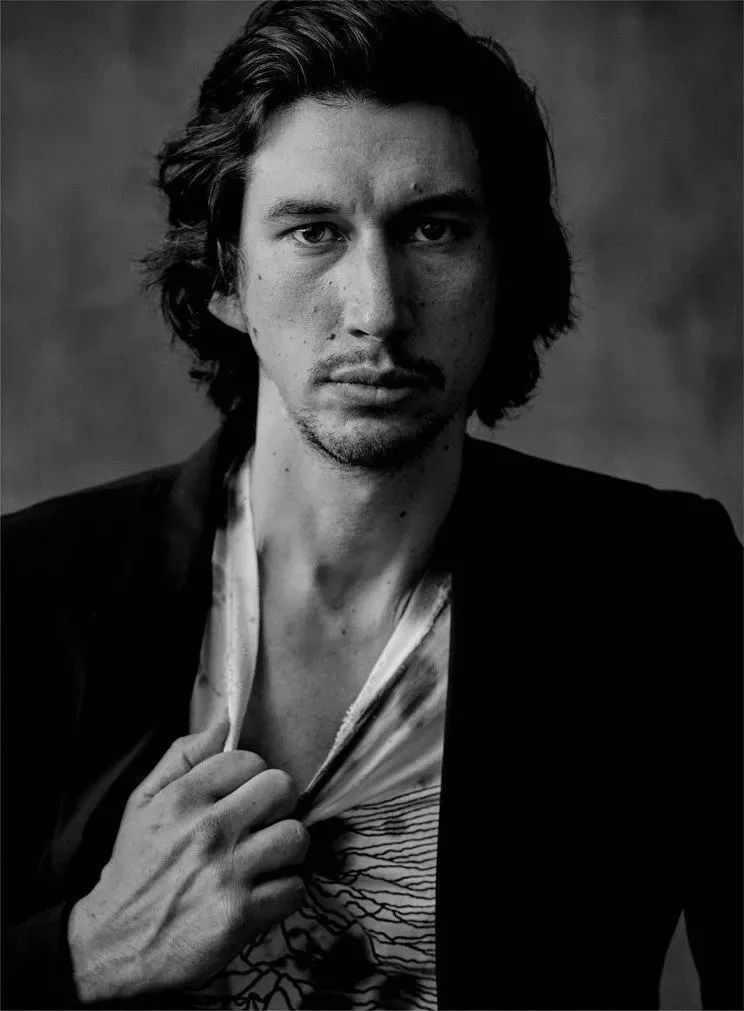

亚当特莱弗:独特之人

为何好莱坞导演都想与好莱坞最不像主角的主角合作?

作者

Michael Schulman

译者

Luly

编辑

蘇打味

特莱弗在他十八岁那一年加入了海军陆战队。高中毕业后,他在印第安纳州米沙瓦卡的家屋后租了一间房,在4-H 游乐场除草。他当时大体有着成为演员的粗略的野心,并在位于曼哈顿的茱莉亚学院参与过试镜,因为他知道这家学校并不在意成绩。被拒绝后,他决定去洛杉矶演电影。他将行装整理在他的林肯车中,带着迷你冰箱,微波炉和其他所拥有的的一切,跟女友道别。“那就像一套完整的仪式。”,最近回想起那段时间,“就好像,‘我不知道我们什么时候会再见面。我们的感情会自己找到方向的。‘,然后:‘再见了,小镇!好莱坞,我来了!’”。

911事件过后,他充满了报复的欲望,尽管他自己也不清楚这报复的对象是什么,或是谁。“并不是穆斯林,”他说。“是那种:我们被攻击了。我想要为我的国家还击的感觉。”他的继父,一位浸礼会牧师,给过他一本海军陆战队的宣传册。他扔掉了。但现在他重新考虑了起来。他渴望着身体上的挑战,而海军陆战队的训练是艰难的。”他们那种,“我们不会给你什么签约奖金之类的东西。我们是最强壮的军队力量。海军和陆军不会给你这种地狱般的疯狂体验。这将会非常非常艰难。”的感觉很吸引亚当。他的决定是如此干脆迅速,以至于面试官问他是不是逃犯。

两个半月后,他被送去南加州的彭德尔顿接受迫击炮兵训练。某次训练中,他和另外一位受训人被要求持续击打对方的大腿直到麻木。“这就是海军陆战队的样子,”特莱弗说,“它们会持续击打直到麻木,直到你妥协。”

过了一会儿,特莱弗在营房中定了定神,决定了两件自己人生中最想要做,并发誓一定要做的事情。一是抽烟,二是当演员。

35岁的特莱弗在六月的一个早上,在位于纽约Dumbo区的一家工业风意大利餐厅里,喝着柠檬草木茶,告诉了我这些故事。为了帮助我描绘场景,他的手机充当了那个紧张的迫击炮兵。

同年,亚当在史蒂芬斯皮尔伯格的电影《林肯》中获得了一个小角色,一个电话接线员(他为了这个角色学习了摩斯密码)。我记得看到电影里他时自己的惊讶:这个《都市女孩》里的变态嬉皮士在19世纪干嘛呢?特莱弗有自己的维度和强度,这让他成为了好莱坞最具有风格和与众不同的人。只六年,他已经和一系列大师合作:斯派克·李,马丁·斯科塞斯,科恩兄弟等等。为了《沉默》中17世纪牧师角色而给特莱弗试镜的斯科塞斯告诉我,他被特莱弗的“严肃,专注和他对我们即将要做的事情的理解”而打动。当我问指导特莱弗去年获得奥斯卡提名的影片《黑色党徒》)的李,为何导演们倾心于特莱弗时,他说,“这答案很简单:英雄惜英雄。”

(当四月份《丧尸未逝》的预告片发布的时候,网上短暂就他对“食尸鬼”这个词的发音有过讨论)“他非常自律,但有时候又会非常的傻气,”特里·吉列姆(Terry Gilliam),特莱弗参演的《这个男人来自疯狂世界》的导演告诉我。索德伯格在看到《都市女孩》中特莱弗的表演后,选他为喜剧作品《神偷联盟》的演员。“他似乎是跟着某种不同的指南针前行,索德伯格说。“他的行为,讲话节奏都是意料之外的,却有种全然的自然感觉。你并不会感觉到他是在表演,或者他在控制。他就像来自一个完全不同的宇宙。”

2013年,《综艺》(Variety)的一个专栏指出,好莱坞正在经历“主演危机”。乔治克鲁尼,布拉德皮特和威尔史密斯都已步入中年,一部分年轻一些的演员们蓄势待发。但是六年过去了,似乎并不缺少主角。好莱坞充满了有悲伤的眼神(比如杰克·吉伦哈尔和瑞恩·高斯林),肌肉发达的男人气概(钱宁塔特姆,道恩·强森),老练的绅士(本尼迪克特康伯巴奇,埃迪·雷德梅恩),意气风发的失败者(瑞安·雷诺兹和迈克尔·B·乔丹),眼珠不灵光的人(比如拉米马利克,杰瑞德·莱托),和相似的大块头克里斯们,克里斯埃文斯、克里斯海姆斯沃斯、克里斯派恩和克里斯普拉特。

然后就是特莱弗饰演凯洛.伦的《星球大战》里的重启,一个无法忍受其祖父狼藉名声的星际军阀。在这即将在今年十二月与《星球大战:天行者崛起》一同结束的三部剧中,特莱弗将他带些伤痕的男子气概转移到了星际的尺度。(喜剧演员J.阿弗尔德 普鲁弗洛克最近曾说,他十分共情于伦这个角色,”星球大战”中唯一一个可以在死亡之列中称得上可爱的恶人角色)。伦就是太空中的普鲁弗洛克:一个充满自觉的装腔作势的人,为自己的不安全感所控。J. J. 阿布拉姆斯,选择特莱弗出演这个角色的人说,“凯洛·伦给人一种他未到达的感觉。尽管他成为了最高领袖,他仍是匮乏的。就好比,你身边会见到一些人,当他们抵达所去之处,他们会感到成就与满足。而对凯洛来说,这只会让洞变得更大。”

当我向特莱弗问起关于“良性反叛”这种说法时,他说,“有时候你要将自己吓出自己的节奏之外。”我第一次见到他是在这个夏日傍晚,在哈德森剧院(Hudson Theatre)他的更衣室,他正出演百老汇的重映喜剧,兰福德维尔森(Lanford Wilson)1987版本的《烧了它》(Burn This)。他饰演派尔(Pale),一个粗野的,带着可乐味道的餐厅经理,闯入了他已故兄弟的公寓,并与由凯莉罗素(Keri Russell)所饰演的,兄弟的舞者室友开始了一段恋情。“这本来是埃塞尔·巴里摩尔(Ethel Barrymore)的更衣室。”带着皇家海军帽子的特莱弗说,“但我无法证明。”

“我要活着,我

认他们为男人和女人

人偶,撞击在一起

在臀部,如同燧石碎片,就像

点燃了火焰,我说

做你该做的事情,我会讲给你听。”

“这语言太棒了,”特莱弗边说边吞着墨西哥卷“点燃了两件事情之间的火花——有点像是戏剧。就是这样,对吗?你有自己的感受,在自己的作品中表达。”《烧了它》比他想象中要繁重许多。不同于特莱弗曾在2011年出演的《天使在美国》(Angels in America),那部戏剧里,他无法让语言带领他去想要到达的地方:“这很大程度上,是所有他们没有在讨论的事情,也就是罗比的死,和这带来的悲痛,你知道吗?”

他一边吹干头发,一边聊起了他对丹麦现代椅的喜好:他和妻子有一把假的汉斯·韦格纳(Hans Wegner),他开玩笑说如果他没当演员,现在一定是一个家具工匠了。他坐在镜子前,往右手上缠着绷带(Pale第一次出现的时候,因为在酒吧打架受了伤。)“出于某种原因这个绷带是让我最焦虑的一部分,”特莱弗说。“为了血量恰到好处我们做了许多尝试。绷带会阻断循环,所以我们结束的时候,我的手指已经变成了紫色。”他在关节上用马克勾画了一条红色的细线。然后用棕色接着描下去。“这不是一个新鲜的伤口,”他解释道。“已经一两个小时了。”

他和塔克尔有一个年幼的儿子,他的出生向媒体隐瞒了两年,这被特莱弗称为“军事行动。”去年秋天,在塔克尔的姐姐开始了新的服装生意,意外把自己的社交平台网站账号转为公开账号的时候,有人注意到了有亚当儿子的一张照片,这照片很快被上传到八卦网站“第六页”(Page Six)。

特莱弗把脚放在泡沫轴上拉伸,一边抱怨着隐私的丧失。“我的工作是间谍——参与公共生活,拥有不同的体验。但是当你觉得自己是焦点的时候,就很难去这样做。”

他放下泡沫轴,按了按自己的肩膀;他的身体看起来要填满整个房间。他的外形有时候会被认为是一个造物之谜。当戏剧开始的时候,时尚博客The Cut聚集了四名作者来讨论“亚当在《烧了它》里体格到底有多大?”这个问题(其中一位作者说,“我被他的魁梧吓坏了,以至于把自己钱包里的东西都洒在了地上。”)拉伸过后,他煮了一壶水来用“秘密配方”清嗓:“半茶勺盐,半茶勺小苏打,半茶勺玉米糖浆。七点二十的时候,他向楼下的舞台跑去,主演们做着演出前的聚集。罗素,亚当的邻居,正在沙发上八卦着布鲁克林自大的幼儿园。他们过了一遍吵架的场景,用半速跺脚的,踢打,摔东西,仿佛他们在彩排《三个臭皮匠》(The Three Stooges)的场景。

然后他闯入舞台上的公寓大门,为观众送上关于“这座糟糕城市”停车和坑洞的十分钟抱怨——威尔森在一次焦虑发作的时候写下这些台词——当他如同一只关在笼子里的野鸟一样翻来覆去。“有时候我所想到的一切都会有所帮助,”他告诉我,“但总有时候会失灵。然后我就会想,完蛋了。”

特莱弗的父母在他七岁的时候离异。直到那时为止,他们都住在圣地亚哥,特莱弗拥有快乐的童年回忆。每周五他们都会去沙滩吃热狗。他的父亲,乔伊,是一个牧师咨询师,而他的母亲,南茜则在教堂里弹钢琴。他们是在圣经学院相识的。他们分开之后,南茜带着特莱弗和他的姐姐一起回到了南茜的故乡,米什瓦卡。他说,关于《婚姻故事》,“对我来说很熟悉。脑子被父母即将分开的念头包围着,不仅如此,你还要搬去中西部。比如我第一次在我们要离开的时候看到爸爸流泪。那些真实的感觉会一直跟随着你,却不会被说明。”离婚之后,特莱弗的父亲离开了教堂,他现在在阿肯色州的一个库房工作。在我们拍摄《婚姻故事》的时候,特莱弗说,“我一直在想的事情是,当时我爸爸没有像电影里这个人一样做这些事情。去争取抚养权”——他停了很久——“这很打动我。但我爸爸没有做这些,他没有去争。”

米沙瓦卡是一个被独一家工厂的倒闭而摧毁的蓝领小镇,没有太多可做的事情。还处在青春期的特莱弗和他的朋友诺亚和艾伦,会爬上广播塔烧东西。(“叶子。衣服。轮胎。诸如此类,你需要使劲扑灭的东西。”)他们会翻土豆工厂的大垃圾箱,然后大快朵颐一些过期薯片。他们从P.J影音店租电影看。“因为我的父母都是宗教信徒,我没有太多机会在家看电影,”他回忆道,所以他总会去朋友家狂欢般地看斯科塞斯,贾木许和“午夜牛仔”。“我开始通过与他们的对话,形成对好坏的认知。”他第一次看到《搏击俱乐部》的时候,他说,“我觉得有点不舒服。它让我感觉很奇怪。但我几乎是马上又看了第二遍。”

那个时候,特莱弗已经培养出了对舞台表演的兴趣。在他父亲圣地亚哥的教堂里,他在复活节合唱中演出了本丢·彼拉多的水上男孩. 中学时期,他曾为一部戏剧试镜,但却并没有得到角色,所以他成为了控制舞台帘幕的人。然后他拿到了《俄克拉荷马》(Oklahoma!)中只有一句台词的角色(那句台词是,“查查他的心脏,”,一个牛仔在朱迪躺着死去的时候说的。)大学第二年,一位新的戏剧老师将他选为《毒药与老妇》(Arsenic and old lace)中的主角。他的老师强调要他准备朱利亚德的试镜,所以他开车到芝加哥去参加地区选拔。“我没被选中,我觉得可能是我太想取悦了,”他说,“我对我说的东西没有任何看法。”

入伍海军陆战队给了特莱弗一些目的感和与保守的宗教成长环境之间的距离。“比较好的表达方法是,它不再是我生活的一部分了,”他如此形容教堂。尽管他强调着觉得信仰和宗教是两件不同的事情。他为关于父母和宗教的话题感到疲倦。2014年,他的继父在印第安纳当地报纸南向论坛报(South Bend Tribune)的访谈中说,“我不同意他做的一切,但我认可他的工作理念。”他的母亲直到《都市女孩》播出第二季时,才从同事那儿得知他的出演。

他形容《星球大战》里的伦为“两个宗教狂热着的孩子”,也就是汉·索罗和蕾雅,两个“可以把宗教置于任何事物之上,包括家庭的人。”一部分他感觉措手不及,似乎错过了某一课,一直都没能与更大的世界接轨。在讨论《搏击俱乐部》的时候,他问我如何看待那部电影。我说我好多年都没看了,但是很好奇在这样一个大家对有毒的男子气概极其敏感的年代,这样的电影会被怎样看待。

“有毒的男子气概是指什么?”他问。

我说现在的男性的攻击性不如《搏击俱乐部》里描绘的那么纯粹。“我要想一想,”特莱弗说,“我是说,我没有听说过太多关于有毒的男子气概的东西。”他笑了。“这或许是因为我就是这种问题的一部分。”

十月初的时候,特莱弗因《婚姻故事》加入的纽约电影节而来到林肯中心。他从与法国导演莱奥·卡拉克斯合作的比利时《安妮特》(Annette)的片场飞来,于凌晨3:30分降落。红毯首映式是晚上,然后午夜他又要搭上去英国参加伦敦电影节的飞机。

鲍姆巴赫说他在写《婚姻故事》的时候跟特莱弗打过一通长长的电话,聊到了许多老电影,比如《红菱艳》,和《你逃我也逃》。被他们所遗弃的主意之一,史蒂芬·桑德海姆音乐剧《伙伴》的电影版,以两个音乐剧片段的形式出现在剧本中。(鲍姆巴赫告诉我特莱弗最近发给他一张照片,大都会队投手诺亚·辛德加的照片,他有一头金发,雷神般的鬃毛,上面写着“这可能有所帮助。”)

“是的!”,特莱弗害羞地说,并跟他握了手。

“哇,”利奥塔说。“多谢你的服务,说真的。我的教练也曾是海军陆战队一员。”

特莱弗很快转移了话题,他的参军经历让他在好莱坞非常与众不同;那些克拉克·盖博和杰米斯图尔特离开电影事业去参军的日子已经过去很久了。尽管他的军队岁月对他来说是影响深远的——并对他自己成立的公益组织,部队中的艺术,帮助军人建立对艺术的欣赏有所帮助——它还是走向了令人失望的结局。在两年多的训练之后,特莱弗准备去往伊拉克。那时候,他并没有过多考虑伊拉克战争中的政治动态,他说,有的只是他对自己兄弟们的忠诚。有一天早上,他和朋友加西亚在彭德尔顿的奥尔诺营地附近的山地骑车时,在下坡的时候跌入沟渠。车把撞向他的胸部,导致胸骨错位。

特莱弗的排长,埃德·希曼总是觉得他似乎比其他人要更“忧郁”。“我能看出来,他的耳朵之间还有些别的东西,”他告诉我。希曼说,海军陆战队之后的生活在任何情况下都会很艰难。“你从一个家庭变成了一个人,没有身份,没有使命。如果你知道它要来了,那是一回事。但如果你不像亚当一样,那会很可怕。”

受到羞辱的特莱弗开着从一名军官那里买来的福特F-150回到印第安纳,并在印第安纳波利斯大学注册,在那里他出演了贝克特的《终局》(Endgame)和音乐剧《彼平正传》(Pippin)。他申请当警察,但被拒绝了,因为他还不到21岁——“这对我来说很讽刺,因为我曾是一名机枪手,突然我就不能操纵格洛克手枪了?”所以他找到了一份保安的工作。但他感到茫然,他的使命没有实现。然后,回忆起他与死亡擦肩而过时立下的成为职业演员的誓言,他回到芝加哥,重新参加茱莉亚音乐学院的试镜。

2005年夏天,他搬进霍博肯一个叔叔家的壁橱里。他在上西区的一家法国餐馆Aix找到了一份工作,在那里,他曾为托尼·库什纳(Tony Kushner)端上一份芦笋。他如同不擅长卖真空吸尘器一般不擅长招待客人。“我从来没听说过束球花甘蓝,”他沮丧地说。茱莉亚学院的生活让他震惊。他从环形迫击炮变成了即兴表演中的企鹅。他蔑视平民生活,嘲笑那些没穿衬衣或上课迟到的同学。有一次,他对一个用过他的瑜伽垫的学生厉声斥责,以至于他把那个人弄哭了。“我,好像,我应该更擅长交流,”他说。他隐藏在表演艺术图书馆和阅读大卫·马麦特(David Mamet)和约翰·帕特里克·斯坦利(John Patrick Shanley)的戏剧,并发现戏剧有助于他表达他起伏不定的情感。

特莱弗在第一年遇见了同学塔克。“她读过很多书,知道很多东西,”他说。"她非常泰然自若。"她的家人住在默里山的水边广场,特莱弗会来拜访,并吃掉他们所有的麦片。费尔德曼在2013年主持了他们的婚礼,他告诉我塔克并不接受假装虔诚的态度:“她不会接受任何废话。”

特莱弗向美国的联合组织发出申请,但被告知部队对戏剧不感兴趣,所以他向茱莉亚音乐学院的校长寻求资助,并邀请校友参加。2008年1月,他和埃伯特、茱莉亚音乐学院的毕业生(包括劳拉·琳妮)以及音乐系的爵士乐学生乔恩·巴蒂斯特(Jon Batiste)(他现在是《与史蒂芬·科拜尔的深夜秀》(The Late Show with Stephen Colbert)的乐队指挥)一起回到彭德尔顿营地参加艾塔夫的首场演出。埃伯特回忆道,“乔恩和我站在彭德尔顿营地的一家杂货店前,发了几小时传单。“嘿,你想看独角戏吗?”“你想听爵士乐吗?”大约有100人到场——比赛是大学足球锦标赛——观看了丹尼·霍奇(Danny Hoch)和兰福德·威尔逊(Lanford Wilson)的独白,字幕上写着“茱莉亚音乐学院表演:仅限成年人”。"

特莱弗曾想过,如果表演失败了,他将会成为一名职业拳击手,但他的职业生涯几乎立刻就开始了。2010年,他于切莉琼斯(Cherry Jones)一起出现在百老汇的重映演出《华伦夫人的职业》(Mrs Warren’s Profession)中,其后出演了由阿尔帕西诺参演的HBO电影,《死亡医生》(You Don’t Know Jack)。次年,他在在克林特伊斯伍德导演的《胡佛》(Edgar)中扮演加油站服务员,又在百老汇戏剧《男孩与男人》(Man and Boy)中饰演弗兰克兰格拉(Frank Langella)的儿子。他和兰格拉成为了好朋友。“他骑着摩托车来到我在乡下的住处,打羽毛球,帮忙搬家具,洗碗,”兰格拉回忆道。“有一次,我在纽约的住处给了他一些我的旧西装,他就离开了,把它们抱在怀里,向地铁走去。“坐出租车吧,”我说。“不了,”他说。“太贵了,”

特莱弗第一次在唐纳姆的电脑上看到《都市女孩》的时候,感觉十分受辱。“也就是从那个时候起,我发现自己看不了自己演的东西。如果我们还要继续拍下去,那我就更看不了了。”他说。很多演员都都不看自己演的东西,但是对特莱弗来说,这种拒绝最终成为了恐惧。2013年,他看了自己出演了一个场景的科恩兄弟的《醉乡民谣》,他唱了一首叫《拜托肯尼迪先生》(Please Mr. Kennedy)的歌:“我很讨厌自己的演出。”他会咒骂自己的电影,直到2015年《星球大战:原力觉醒》的首映式,他必须要从头看到尾。“我完全冷漠了,”他回忆道,“因为我知道那一幕要来了,我要杀死汉索罗的那一幕,标题出现的时候人们都在过度换气,我只觉得自己要吐了。”

九月我在布鲁塞尔与亚当见面,他正在音效台拍摄《安妮特》。他扮演一位失意的喜剧演员;他的妻子,由玛丽昂·歌迪亚扮演,是一位上升中的歌剧家。为了减缓此间压力,他们带着孩子一起坐船去度假,安妮特,然后被暴风雨困住。那天的场景发生在风雨中。在工作室的一个角落里,半艘真人大小的帆船被安装在一个十英尺高的万向节上,这个机械装置可以像一头机械公牛一样摇晃和转动帆船,同时一个旋风在它周围投射出一个暴风雨般的弧形背景。洒水器会释放雨和雾,而水炮会喷出波浪。另外,它同时是一部音乐剧,所以会有歌唱的部分。

戴着假胡子的特莱弗在开始前仔细测量了到帆船的距离,“如果我要奔向她,我不想跑偏。”他说。良性反叛,无从选择。特莱弗告诉我,卡拉克斯的电影“让我觉得如同自由——就像被捕捉的混乱——但他们又非常,就像,‘在这儿转,在这儿向左一点。’就像做数学一样,但是又要避免有太强的设计感。”

“安静!安静!”一位工作人员喊道,然后暴雨,雷电,波涛一拥而上。拍摄之间,歌迪亚自顾自唱着戏里的歌,特莱弗在船上进行腿部拉伸,像把杆前的芭蕾舞者。某一幕的拍摄过程中,他们滑倒了。“你还好吗?”特莱弗边说边扶她起来,然后问万向架操作员是不是调得太高了:“我们昨天也演这一幕了,但是一次都没滑倒。”

在特莱弗和歌迪亚被浇透一万次之后,卡拉克斯给了20分钟休息时间。“我们紧凑一点。”特莱弗要求道。他为接下来喜剧演员独自在甲板上散步,被海浪击打,独唱着模糊的咒语,的一幕把自己擦干。“我无能为力。”最后,他伏在甲板上,用手捂着耳朵。

卡拉克斯说他们已经拍到了想要的镜头。“你要是觉得够了那就这样吧。”特莱弗说,听起来有点生气。“我想往下进行,但是我不明白,时间是错的。”他听了一会儿。“好吧那,我没意见继续进行,只是这让人很不满意。”

然后他们得到了一个消息:船的舞蹈设计不需要与音乐相匹配。他们又演了一遍无伴奏合唱。最后,为了安全起见,他们录制了一段清晰的特莱弗的歌唱音轨。他裹在毛巾里,反复对着吊杆麦克风唱着他的台词,时而嘶叫,时而喃喃自语,然后声音近乎耳语。“我无能为力,”他边唱边滴着泪坚定地说道。“我无能为力。我无能为力。我无能为力。我无能为力。我无能为力。我无能为力。我无能为力。”

原标题:《我敢说,你身边的文艺少女都爱这个老司机》