柏拉图和他的理念世界

柏拉图和他的理念世界|读嘉

原创: 读嘉出品 读嘉

读嘉

功能介绍有价值的独立思考

文/苏则 (原创)

这是 读嘉 的第 99篇文章,

本篇8746字,大约阅读时间为21分钟

柏拉图(Plato,Πλάτeων, 公元前427年—公元前347年),古希腊伟大的哲学家,也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。他和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为希腊三贤。

引子:你是亚里士多德主义者,还是柏拉图主义者?

要谈论伟大的古希腊哲学家柏拉图,我们可以首先列举几段西方传统中关于他的评价和描述:

二十世纪的英国数学家、哲学家,和他的弟子罗素合著有人类历史上最重要的数学逻辑著作之一——《数学原理》的阿尔弗雷德·怀特海(Alfred North Whitehead,1861-1947)对柏拉图地位的评价是:“如果要描述欧洲哲学传统的总体特征,最可靠的说法是,它由一系列柏拉图的注脚所组成。”(The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato.)①——这个评价在汉语圈也很有名,后来被简化为“整个西方哲学史就是对柏拉图对话录的注脚”,流传甚广。

被《泰晤士报》称为“他那个时代中最杰出、最重要的英国道德哲学家” 的伯纳德·威廉姆斯爵士(Sir Bernard Arthur Owen Williams,1929-2003)认为:“柏拉图创造了我们所知的哲学。”(Plato invented the subject of philosophy as we know it.)②

我们熟悉的十九世纪美国散文家、思想家拉尔夫·爱默生(Ralph Waldo Emerson,1803-1882)则干脆断言,“柏拉图就是哲学,哲学就是柏拉图”(Plato is philosophy, and philosophy, Plato)③。

当然,在很多人看来,这些评价似乎都有点“学术”。在他们眼里,“哲学”是专门的学者研究的不接地气的东西,和普通人无关。那么,我们不妨再来看下面这条评价。18-19世纪英国浪漫主义文学的奠基人,诗人柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge,1772-1834)曾经下过一个断语,把我们所有人都划分成两类:“一个人,要么生来是亚里士多德主义者,要么生来是柏拉图主义者。”(Every man is born an Aristotelian or a Platonist.)④

这个断语是比较有意思的。很显然,柯勒律治不会不知道:即使是在西方世界,也并不是所有人都真正了解柏拉图,都读过他所有的对话录的,但他仍然认为,就算是那些对柏拉图或者亚里士多德一无所知的人(甚至是新生儿),也自然而然地存在柏拉图主义或者亚里士多德主义的倾向。

那么,柯勒律治的划分法合理吗?它的真正含义是什么?在屏幕面前的我们,又到底是亚里士多德主义者,还是柏拉图主义者呢?今天我们对柏拉图思想传统中的若干主要方面进行讨论。在这个旅程中,我们可以更深入地理解柏拉图、古希腊哲学,还有我们自己。

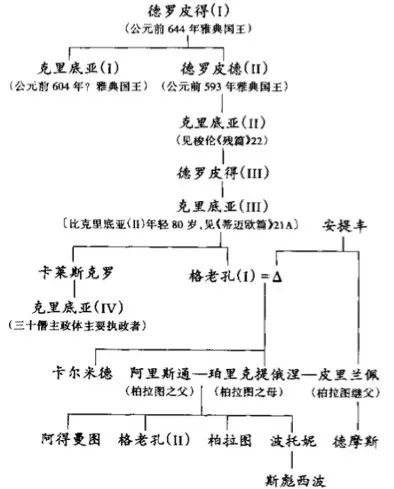

一、柏拉图的生平和哲学地位

柏拉图(Plato)生于公元前428到427年之间,卒于公元前348到347年之间,出生和去世都是在古希腊的雅典。柏拉图享寿甚长,约八十岁。和轴心时代中各大文明的多数思想家、哲学家们类似的是,柏拉图出身于贵族家庭。据说,他的父亲正是雅典正统君主的后裔,而他的母亲则和过去的雅典城邦首席执政官梭伦有亲戚关系。⑤

雅斯贝尔斯在1949年出版的《历史的起源与目标》中说,公元前800至公元前200年之间,尤其是公元前600至前300年间,是人类文明的“轴心时代”。“轴心时代”发生的地区大概是在北纬30度上下,就是北纬25度至35度区间。这段时期是人类文明精神的重大突破时期。在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师———古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。而且更重要的是,虽然中国、印度、中东和希腊之间有千山万水的阻隔,但它们在轴心时代的文化却有很多相通的地方。

但到柏拉图这一代的雅典,正统君主统治的王政时代(柏拉图的父系与此有关)和贵族联合执政的共和时代(柏拉图的母系与此有关)早已先后终结,城邦正处于民主制和僭主制的动荡时代。与柏拉图类似的是,在时间接近、空间遥远的古华夏,商王远裔、宋国贵族后代孔丘(公元前551年―公元前479年)也有类似出身和环境。他们面对同样革故鼎新的新时代,成为了旧传统的总结者和新传统的开辟者。

柏拉图家系图

柏拉图并非真名,他的本名是亚里斯多克勒斯(Aristokles)。“柏拉图”这一名字源于古希腊文platýs(πλατύς),意思是“宽阔”(broad),是对亚里斯多克勒斯的形容。这个形容词同时可以形容躯干宽阔,前额宽广,或者口才雄阔,后世史家因此众说纷纭,无法确定“柏拉图”这个名字,究竟赞美的是亚里斯多克勒斯的哪一个特点。

关于柏拉图本人的思想来源,我们比较熟悉的,当然是“柏拉图是苏格拉底的学生”。但柏拉图也显然很熟悉巴门尼德、毕达哥拉斯、赫拉克利特等古代哲人的理论。并且,柏拉图也不例外地接受了当时雅典贵族普遍接受的博雅教育,对哲学以外的其他领域也有所涉猎——其中至少包括数学、诗学、语法、摔跤、体操和音乐。

然而,无论如何,苏格拉底(Socrates,约公元前470年到399年)仍然是和早年柏拉图关联最深的哲人。他和柏拉图之间的确切关系其实并不清晰,是否就是师徒关系,目前仍然不好断言。但可以确认的是,柏拉图是苏格拉底最重要的追随者之一。柏拉图撰写的几乎所有对话录,都是通过转述苏格拉底的话来展现的——例外是他的《法律篇》,但即使是在《法律篇》中,对话者也不是柏拉图本人。柏拉图在他的《对话录》中,把自己塑造成一个旁观者的角色。这一点,很有些孔子“述而不作”的味道。

“好古”(尊重传统)的孔子没有具体解释他“述而不作”的原因,但柏拉图说得就比较清楚了,可以相互印证。在他的书信中,柏拉图坦诚表示:“用心学习比把想法写下来要安全得多。有些想法一旦成文也就不可能再隐蔽起来”。因此,为了不让自己后悔,柏拉图不愿意把他本人的看法公之于世。他说:“这就是我为什么不写关于这些事情的文章的原因,这些事情都不会成为柏拉图著作的内容。而现在所谓的柏拉图著作,实际上就是经过修饰的、现代化了的苏格拉底的著作。再见吧,相信我”。⑥

柏拉图的“述而不作”起到了和孔子整理五经类似的效果。虽然我们先前也介绍过更早的古希腊哲人,如米利都的泰勒斯、毕达哥拉斯等等,但他们的著述没有完整保留下来,我们只是通过后人在著述中引述有关这些更早的哲学家们的思想言论——有时仅仅是只言片语——盲人摸象式地还原他们的形象和理论。包括柏拉图追随的苏格拉底,也没有成文的著作传世。但柏拉图的二十六篇对话录得到了大体完整的保存(冠有柏拉图之名的对话录实际上更多,但多被认为系伪作)。

某种意义上说,我们是通过柏拉图(以及他的学生亚里士多德)了解更古老的哲人们的思想的。柏拉图对话录的主要主人公苏格拉底自不必说——“我唯一知道的事就是我一无所知”,就源于柏拉图的《申辩篇》;我们熟知的赫拉克利特的名言,“一切皆流,无物常住”,其实来自于柏拉图的《克拉底鲁篇》;普罗泰戈拉的名言“人是万物的尺度”,来自柏拉图的《普罗泰戈拉篇》。这些只言片语可以说是大多数人对这些哲学家的第一印象,而我们要知道,这些第一印象就是通过柏拉图学派的转述留存下来的。在这种情况下,从文献学的意义上讲,“整个西方哲学史就是对柏拉图对话录的注脚”,并不过分。

转述当然也有转述的问题。很多学者已经指出,柏拉图对话录中苏格拉底的形象,和相近时代的其他作者笔下的苏格拉底之间,是存在差异的(如苏格拉底的另一个追随者色诺芬撰写的《回忆》、《会饮》、《申辩》;阿里斯托芬的《云》)。这样,我们就没有办法把柏拉图对话录中苏格拉底的思想(“述”)和柏拉图本人的思想(“作”)截然分开了,这就是西方传统中著名的“苏格拉底问题”——就像我们没办法确认,孔子在对五经的整理过程中,究竟具体加入了多少个人的好恶和想法。所以,柏拉图也许不仅仅是苏格拉底的追随者,也是苏格拉底哲学的真正“创造者”。于是,通过在对话录中创造苏格拉底的思想和形象,“柏拉图创造了我们所知的哲学”。

既然“作”、“述”难分,我们又如何才能讨论柏拉图原创的哲学或者思想呢?对于这一个问题,我们不妨来请教柏拉图的弟子亚里士多德。

亚里士多德在《形而上学》中,梳理了古希腊哲学(主要是认识论)的发展路径,列举了许多古代哲人的理论。说到柏拉图的时候,亚里士多德评价说,柏拉图虽然大体上追随了前面这些思想家,但又有自己的特别之处。过去的苏格拉底,多少是尝试从个人感知的现实出发,去寻求事物的定义。而柏拉图虽然继承了这个追求,但他认为,通过我们的感觉感受到的现实事物,是变动不居的,因此也就无可捉摸,无法定义。所以是柏拉图首先主张,把眼睛从现实中那些可以感觉的事物那里移开,去寻找另一种更高、更稳定的存在⑦,而对这种存在的发现和追求,是柏拉图为人类留下的最珍贵的遗产。

二、理念世界

我们前面谈到,柏拉图要我们“把眼睛从现实中那些可以感觉的事物那里移开,去寻找另一种更高、更稳定的存在”,这个说法也许有点“不接地气”。我们不妨举一个例子来说明这个问题。

苏格拉底和柏拉图都要追求真理,寻找事物的真正定义和本来面目。但问题来了,像是“红”、“绿”、“蓝”、“紫”这样的事物,我们确实可以用自己的感觉判断。但如果是“美”、“丑”这样的事物呢?我们怎么给它们定义?如果我们说:“还是按照我们自己的感觉判断。”那么有些人喜欢红色,就说“红”是美的;有些人喜欢绿色,就说“绿”是美的——那么,“美”就有了不同的定义,这就和真理的唯一性违背了。

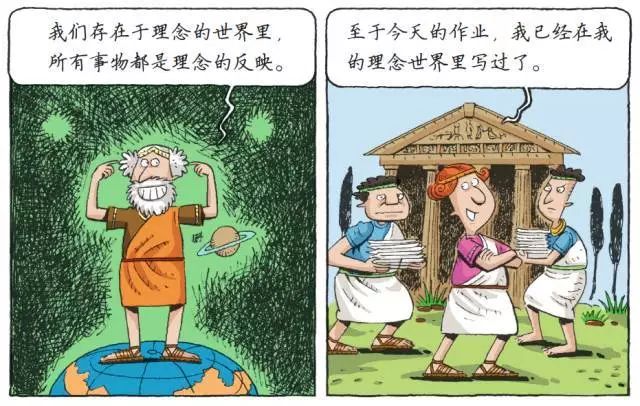

所以柏拉图指出,我们通过感觉感知的事物,是随时随地随人随情境变化,是不稳定的一个存在。要追求真正的真理——不易之论,我们就要超越我们通过感觉觉知的事物,去追求那些并非通过感觉觉知的事物。对于后一类事物,柏拉图定名为“意第亚”,古希腊文是ιδEα,看起来很复杂,但其实就是英文的idea——这是西方思想传统中的基础性概念,自柏拉图开辟这一概念,就深深嵌入西方的精神骨血中。我们一般把它翻译成“理念”,但它的希腊文本意则接近“形式”(form)或者“模式”(pattern)。

柏拉图认为,我们所有用感觉感知到的事物,都源于相应的理念。而我们感知到的,源于同一理念的不同事物,就可以用同一个“名”概括它。譬如我们说“牛”,就是一个“名”,但我们所感知到的现实的牛,有大有小,有公有母,颜色、性情、外形各自不同,因此我们不好用个体感觉加以概括,但是这些牛既然都被统称为“牛”,则说明它们必然都源于同一个“理念”,即所谓“牛的理念”或者“理念的牛”,所以它们可以用“牛”加以概括。

通过这种建构,柏拉图创造了他的理念世界。他在人类感知的世界之外,创造了一个更高的、更稳定的精神王国,其意义可以说类似上帝的开天辟地——柏拉图开辟的还是一个更为完美的天地。柏拉图认为:虽然感觉世界变化万千,这个理念的世界是不会改变的。感觉世界中的事物,是个体的,是特殊的,可以用“感觉”加以了解,比如这种“美”、那种“美”,这种“牛”、那种“牛”,各有不同。理念世界中的事物则是普遍的,代表了共同的理念或者形式,必须用“理智”或者“理性”加以理解,例如理念的“美”,和理念的“牛”。

关于理念世界和感觉世界之间的具体关系,借苏格拉底之口,柏拉图在《理想国》中这样叙述:

我说过有两样真实存在的东西,一个统治着理智的秩序和区域,另一个统治着眼球的世界……请你画一条线来表示它们,把这条线分成不等的两部分。然后把它们按照同样的比例再分别分成两部分。假定原来的两个部分中的一个部分相当于可见世界,另一部分相当于可知世界,然后我们再根据其清晰程度来比较第二次分成的部分,这样你就会看到可见世界的一部分表示影像。⑧

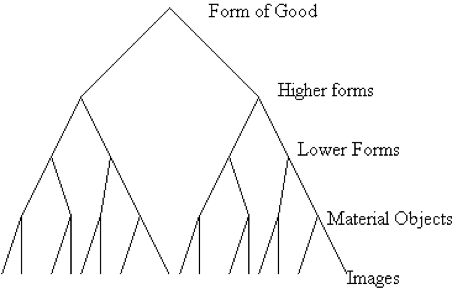

柏拉图“线喻”

古希腊哲人喜欢用数学的形式阐释他们的理论。柏拉图这个比喻看起来比较复杂,现代人不一定容易看懂。这里我稍作阐释。柏拉图想要表达的意思其实就是:感觉世界是理念世界的影像,就好像在感觉世界中个体事物和它们的物理影像的关系那样。

那么我们知道,在同一时间和地点,在太阳下面的事物的高度,和它们的影像长度的比例是一定的。根据柏拉图划分线段的方式,(代表理念世界的线段CE长度)/(代表感觉世界的线段AC长度)=(代表感觉世界中个体事物的线段BC长度)/(代表感觉世界中个体事物对应的阴影的线段AB长度)。我们不妨想象有一个巨大的“太阳”,照耀一切事物,那么理念世界和它落下的影子的长度,和你本人与你落下的影子的长度的比值,必然是相同的。柏拉图通过这个比值相等的关系说明:感觉世界是理念世界的影子,就像你的影子是你本人的影子那样。

“影子”这个类比,还有一个好处,它能说明理念的唯一性和感觉的变异性。在同一天的不同时间、不同地点,我们的影子当然是不同的,但影子的本体——我们自己——显然是不变的。同样道理,柏拉图用影子的比喻,说明了千变万化的感觉中存在的唯一理念。

同样在这个比喻中,柏拉图的思想体系对感觉世界和理念世界的高下偏好也就自然呈现了出来:我们都知道,要追求真理,就要追求普遍的、稳定的事物和规律,与其追求镜花水月、捕风捉影,那就不如寻求事物本体,去探索那个“理念”的世界。柏拉图这样描述已经理解了至善理念的人的境界:

“那些已经达到这一高度的人不愿意做那些凡人的琐事,他们的灵魂一直有一种向上飞升的冲动,渴望在高处飞翔。”⑨

柏拉图哲学鄙视链:理念高于实体,就像实体高于倒影。最高的理念是至善理念(Idea of Good),或者至善形式(Form of Good)

这就是柏拉图的“理念”(或“形式”)理论的大致情况。而把“理念理论”投影到柏拉图对人类的分析上,就形成了他的“灵魂理论”——这是柏拉图为人类留下的第二笔珍贵的遗产。

三、“灵魂按在?”与洞穴比喻

关于“灵魂”(soul)这个概念,我们都比较熟悉。但这里我们首先要指出,在柏拉图之前,已经有不少古代哲人——甚至是原始人类——就有过关于“灵魂”的论述了。在世界各地分布广泛的种种万物有灵论和泛神教,都是例子。

别的不说,就说古希腊,毕达哥拉斯(Pythagoras of Samos,约公元前570年–约495年)早已提出过“灵魂不朽”和“灵魂转世”的理论。第欧根尼·拉尔修的《名哲言行录》,称毕达哥拉斯为“第一个发现灵魂轮回的人,他宣称:灵魂依照命运的规定,从一个生物体转移到另一个生物体中”(soul的古希腊文对应词是ψυχή,即psyche,与表示身体的单词σῶμα即soma相对)。

毕达哥拉斯(Pythagoras,约公元前580年—约前500(490)年)古希腊数学家、哲学家。

但我们要注意,“灵魂不朽”和“灵魂转世”这类说教性的只言片语,萨满教、神道教等原始宗教都有,并不值得我们多花笔墨讨论。但对于西方的灵魂传统,我们就不能用“迷信”一类的说辞简单否定,因为柏拉图以及后来的新柏拉图主义者们用理性等元素,极大充实了这个传统,我们需要讨论柏拉图的论证过程。

柏拉图对灵魂的论述和阐释,主要体现在他的对话录《斐多》篇中。在这部对话录里,柏拉图借苏格拉底之口,提出了若干种他认为足以证明灵魂存在的方法。

其中一个最重要的论证是这样的:柏拉图借苏格拉底之口认为,所有的知识本质上都是回忆。例如,如果一个人辨认出了某人某事,那么一定是他之前已经知道这个人,经历过这类事。类似的事物可以引起回忆,例如,我们看到某个朋友的画像,可能就会联想到朋友本人。这种联想,源于“部分相同”的判断(朋友与他的画像部分相同)。

既然我们有“部分相同”的概念,自然也有“绝对相同”的概念。但世界上没有绝对相同的东西,所以这个“绝对相同”的概念,是不可能从个人感觉经验中获取的。因此它必然在人类出生之前就已经具有,同理,人们关于其他绝对的、抽象的理念(比如,绝对的美、绝对的善)的知识也是在出生之前具有的。而储存这些绝对概念的,就是人类的灵魂。⑩

我们可以很清楚地看出,柏拉图的灵魂理论和他的理念世界是紧密相关的。柏拉图在这个论证中讨论的“灵魂”,与其说是我们印象里原始宗教中转世投胎的那个“灵魂”,不如说是人类固有的认识和记忆“理念”的功能。就像我们的五官是感知具体事物的器官那样,灵魂是感知理念世界的器官。

这个论证看上去很有力,但实际上是一个循环论证:柏拉图首先预设:绝对理念不能通过感官经验了解。在这个预设下,如果人类拥有部分绝对理念的知识,当然不可能从感官经验,而是必须通过灵魂得到。然而,如果绝对理念可以通过感官经验推理得到,那么柏拉图的论证就不攻自破了。除了这个论证之外,柏拉图给出的灵魂论证更不可靠。

总之,虽然柏拉图对于“灵魂”的性质特点论述甚多,但他对“灵魂存在”的证明是很虚弱的。我们回过头来看柏拉图的“理念理论”,会发现情况也类似。柏拉图确实建构出了一个强大、完善的理念世界,但这个理念世界是否真正是存在的,他并没有(也不能)给出扎实的论证。前面柏拉图使用的线喻,或者关于影子的类比,确实非常漂亮,但它们仅仅是一个说明的方式,而不能被认为是真正的逻辑论证。这时候,我们就发现这座哲学的大厦,未必能建筑在一个理性论证的基础上(虽然柏拉图大力讴歌“理性”对于“感觉”的优越性),不免就会感到有些恐慌了。

实际上,要寻找对柏拉图的灵魂理论和理念世界最有力的辩护,还是可以回到柏拉图本人身上。在《理想国》第七卷中,柏拉图提出了一个非常漂亮的比喻:洞穴比喻(Allegory of the Cave)。

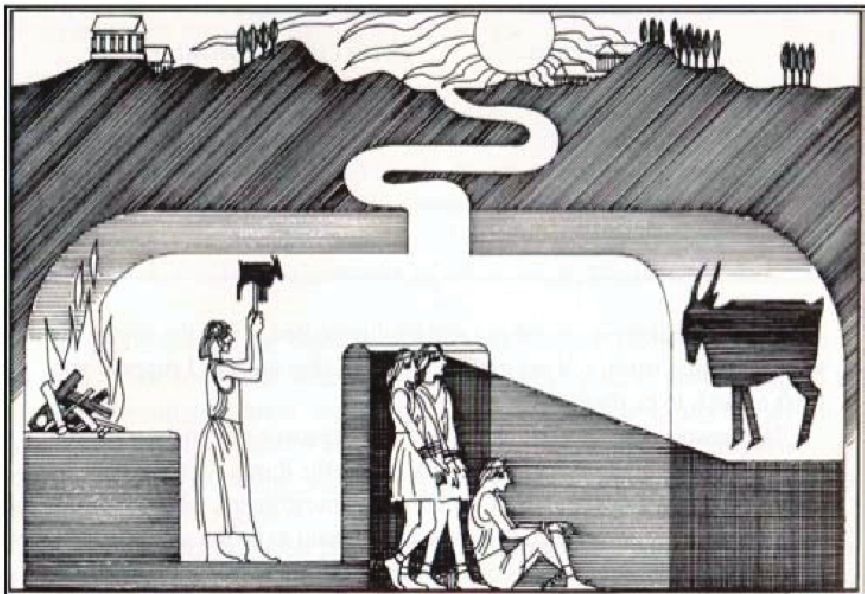

在柏拉图的洞穴比喻中,处于洞穴的人们(画面中间),由于受到环境的局限,只能够看到人为制造的物体幻影(画面右方),而不能看到客体的本质。

这个比喻是这样的。苏格拉底请对话者格劳孔(Glaukon)想象一个地洞。地洞有一条长长的通道通向地面,和洞穴等宽的光线可以照进洞底。在这洞穴里面,有一群囚徒从小就住在这个洞里,但他们的脖子和腿脚都被捆绑着,不能走动,也不能扭过头来,只能向前看着洞穴的后壁。在这些囚徒背后的远处,有一些东西在燃烧,发出火光。火光和这些被囚禁的人之间,筑有一道矮墙,沿着矮墙还有一条路。

就好像演木偶戏的情况那样,这些演员在自己和观众之间设有一道屏障,他们把一些假人、假兽举到这道屏障上面去表演。而这些囚徒们,由于被捆绑住,一辈子只能看到这些假人、假兽照在洞壁上的影像,却看不到自己和同伴。这样,即使这些囚徒能够互相交流,他们也会认定,他们看到的影像,才是真实的物体。如果有外人在这时候发出一点声音,这些囚徒则会认为这些声音就是影像发出来的——他们会把这些影像当做真实存在的生物。这些囚徒甚至会试图从这些影像中研发出一整套学术,去研究影像的出场和动作的规律。那些预测最准确的囚徒,还可能被其他囚徒嘉奖。即使这些囚徒暂时摆脱了洞穴的束缚,重见天日,由于已经习惯了洞穴的环境和影像的科学,他们甚至会认为现实世界只是幻觉而已⑪。

不幸的穴中人

柏拉图使用这个比喻,主要是为了论证哲学教育的重要性和困难之处。在他看来,没有受过良好教育,不懂哲学和理性的人们就像是洞穴中的囚徒那样不幸。但是,这个比喻事实上揭示了不同层次的世界之间的阻隔。现实世界的人类,面对一个层次更高的世界,其实就类似那些洞穴中的囚徒。在洞穴世界中运用经验和理性论证地面世界的存在与否,都是不可能成功的。换句话来说就是:洞穴比喻虽然没有论证理念世界和灵魂理论的真实存在,却永远维护了灵魂、理念世界、至善等存在的可能性。没有人能绝对否认这些事物的存在性。

在一个不可能通过经验和理性解决的问题面前,影响回答的唯一因素就是信仰。是相信我们的洞穴世界之外,还有更高的世界呢?还是不相信这一点?柏拉图和新柏拉图主义者的回答,实际上就是“相信”——如果我们领会了这一点,就可以明白为什么基督教传统大量吸纳了新柏拉图主义的理论,为什么圣奥古斯丁(354-430)相信,在所有的异端哲学家中,柏拉图主义者代表了“和我们基督教徒的立场最相近的人”(《上帝之城》8.9)。

四、柏拉图思想传统:“理想主义”的得失

我们简单介绍了柏拉图的生平、思想来源和哲学理论的主要方面,现在,是时候讨论诗人柯勒律治的那个断语了:“一个人,要么生来是亚里士多德主义者,要么生来是柏拉图主义者。”

通过前面的介绍,我们可以发现:柏拉图是一位理想主义气质奇强的哲学家,而在事实上,“理想主义”的英文Idealism,本来就源于被他发扬光大的西方理念传统(Idea)。虽然柏拉图非常喜欢赞美和歌颂绝对理性,但他的赞美和歌颂往往是用一种并不严格合于逻辑或者理性的方式完成的。真正的理性代言人和逻辑学大师,反倒并不敢过高地估计理性推理的力量。

柏拉图的得意弟子亚里士多德就是后者之中的典型例子。在理性和经验鞭长莫及,需要信仰助推之处,柏拉图选择继续前进,而亚里士多德流露了谨慎的怀疑。亚里士多德从来不真正相信老师的理念世界,他的名言就是“质料与形式从不分离存在”。“形式”也就是“理念”的别名,“质料”则形成具体的“个体”。也就是说,柏拉图认为是高高在上、超然独立存在的理念,在亚里士多德看来,根本不可能脱离个别事物单独存在。

不同的“理念观”投影形成不同的“灵魂观”。理想主义者柏拉图认为,身体和灵魂可以分离——而且分离更好。身体是灵魂的囚牢,无穷无尽的私欲和并不可靠的感觉阻止了灵魂对理性和至善的追求。更为现实的亚里士多德则认为,灵魂并不能独立于躯体存在。

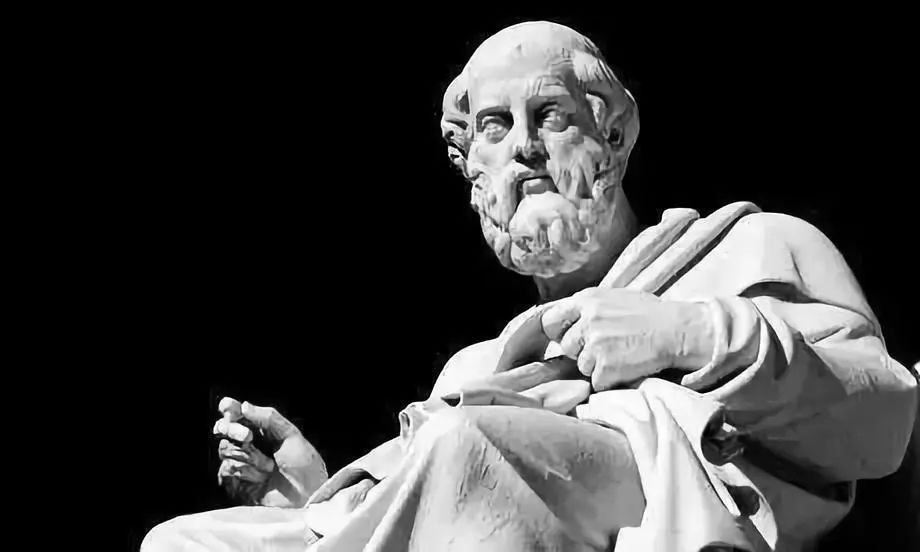

在拉斐尔所绘的《雅典学院》中,柏拉图的手指向天,象征了他对于理念世界的信仰;亚里士多德手指向地,投身于现实世界。这也许预示了柯勒律治的本意:一个人,要么生来是亚里士多德主义者——更注重现实;要么生来是柏拉图主义者——更信仰理想。

理想主义的优势和弱点,同样也是柏拉图的优势和弱点。对柏拉图来说,在他的理念世界中,他所向披靡;在现实政治中,他寸步难行。柏拉图对人性和政治,都有过度理想化的倾向。在对话录《米诺篇》(77B-78B)中,他试图论证人性本善,就像他对灵魂永恒的论证那样,柏拉图的论证仍然显得幼稚。他武断地认为,没有人会在明明知道自己是在作恶,并且无利可图的情况下求恶。而我们也许只要翻翻二十世纪的世界历史,甚至日常的社会新闻,看看那些以破坏和毁灭为乐趣的人物,就会对此感到怀疑。

大概基于对政治和人性的类似理想化想象,柏拉图的《理想国》以理念建国,以哲人为王,推崇好人政治,甚至提出了最早的共产、共妻理想。柏拉图出身贵族,他主张这些,并不是谋求私利,但他泛滥的理想主义,终不免被蠢人误解,被坏人利用。事实上,柏拉图本人虽以帝王师为毕生理想,却从未有何真正建树。他三次前往叙拉古,试图和那些被他寄寓了过高期望的僭主们合作,建立理想政治,结果都告失败,甚至曾经被贩卖为奴。

即便如此,在道德和求知的种种领域,柏拉图和他的传统仍然值得现代人的关注。柏拉图完美纯粹的理念世界,对于执迷于狭隘的个人经验的精神囚徒们来说,是自我救赎的道路。每个国人大概都不会不熟悉比烂思维和相对主义:“世界哪有绝对的自由?哪有绝对的权利?”“A国也有XX。”“大家都一样。”“灵魂并不存在,人类也是一种动物。”于是最终的结论就是:我们也可以烂,我们也应该烂——这就是被狭小黑暗的洞穴经验束缚住的结果。而事实上,前面已经指出,现实世界的缺陷并不能否定绝对理念的存在和我们对绝对理念的追求。

非常简单:柏拉图希望和相信人类可以通向至善的理想——即使这只是一个并不理性的理想,这也值得我们尊重;而许多人的学说理论,事实上却是让人类去接受和效仿心中的野兽——即使人类的灵魂确实有兽性和黑暗的一面,这种“理性”的智慧也不值得我们尊敬。只有柏拉图(理想主义)也许是不切实际的,但完全没有柏拉图(理想主义),则必然陷于黑暗和庸俗。柯勒律治的另一段话,非常适合引来作一个结尾:柏拉图也许也讲过一些没有价值的东西,但是我仍然爱柏拉图,爱他那光芒万丈的傻话!(He might as well have said a fiddlestick's end; but I love Plato, his dear, gorgeous nonsense!)⑫

注 释

① 原句见Alfred North Whitehead, Process and Reality(《过程与实在》), p. 39 [Free Press, 1979]。

② 原句见Sir Bernard Arthur Owen Williams, Plato: The Invention of Philosophy, p. 148.

③ 原句见Ralph Waldo Emerson, Plato; The Philosopher.

④ 原句见Samuel Taylor Coleridge, Table Talk, July, 1830.

⑤ Diogenes Laërtius, Life of Plato, I/III.

⑥ 《柏拉图全集》第四卷,书信第2封,p. 78. 314B-314C:“……你要当心,免得到时候后悔现在不该把自己这些不明智的看法公之于世。用心学习比把想法写下来要安全得多。有些想法一旦成文也就不可能再隐蔽起来。这就是我为什么不写关于这些事情的文章的原因,这些事情都不会成为柏拉图著作的内容。而现在所谓的柏拉图著作实际上就是经过修饰的、现代化了的苏格拉底的著作。再见吧,相信我。你要反复阅读这封信,然后把它烧了。”也有学者认为此书信系伪作。

⑦ 亚里士多德《形而上学》,987a-b:在上列学术诸体系之后,来了柏拉图的哲学,他虽则大体上步趋于这些思想家,却又与意大利学派颇有不同。在青年期,他最初与克拉底鲁相熟识,因此娴习了赫拉克利特诸教义(一切可感觉事物永远在流变之中,对于事物的认识是不可能的),在他晚年还执持着这些观点。苏格拉底正忙着谈论伦理问题,他遗忘了作一整体的自然世界,却想在伦理问题中求得普遍真理;他开始用心于为事物觅取定义。柏拉图接受了他的教诲,但他主张将问题从可感觉事物移到另一类实是上去——因为感性事物既然变动不居,就无可捉摸,那能为之定义,一切通则也不会从这里制出。这另一类事物,他名之曰“意第亚”〈意式〉ιδEα(按,即idea,理念),凡可感觉事物皆从于意式,亦复系于意式:许多事物凡同参一意式者,其名亦同。但这“参”字是新鲜的;毕达哥拉斯学派说:事物之存在,“效”于“数”;柏拉图更其名而别为之说曰:事物之存在,“参”于“意式”。至于怎样能对通式或“参”或“效”,他们留给大家去捉摸。

⑧ 柏拉图《理想国》(或《国家篇》),509D-510B.

⑨ 柏拉图《理想国》(或《国家篇》),517C-D.

⑩ 柏拉图《斐多》篇,72E-76D.

⑪ 柏拉图《理想国》(或《国家篇》),514A-517D.

⑫ Samuel Taylor Coleridge, Letter to John Thelwall, December 31, 1796.