刘向东丨对古代活字印刷的看法三题

【摘要】文章对古代活字印刷研究中存在不同看法的热点问题, 依托版本鉴定, 对相关文献做了新诠释, 形成新观点, 试图有益于对古代活字印刷的深入研究。

【关键词】活字印刷;中国活字印刷的动力;中韩活字印刷发展方向联系中国印刷术对世界文明发展有着巨大贡献,其中包括活字印刷术。

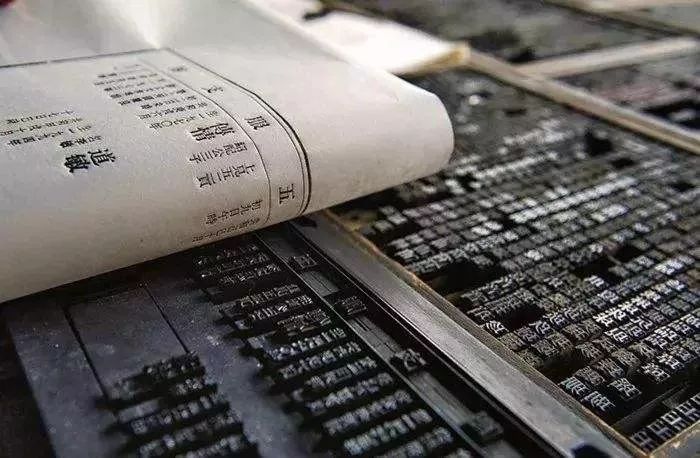

活字印刷术是古代工匠发明和掌握的技术,千百年来文人学者极少关注,存留文献极少,且多文字简略,造成后世研究者往往对同一条资料中字句的理解(比如“薄如钱唇”“铸锡作字,以铁条贯之”等)见仁见智。即便在今日,文人学者也和前人一样,对身边使用过的印刷技术,关注和研究不够。比如四十年前尚在印刷业有一席之地的钢板铁笔蜡纸刻印、铅字打印等器材以及相关技术,现在可能还有人记得,而当年的操作者在实践中使用的写刻打印技巧,恐怕就少有人知晓了。《中国印刷史》《中华印刷通史》等一系列著作,将散见于史料中的材料去粗取精、去伪存真,基本复原了中国印刷史的大致发展脉络,居功至伟。因为古代活字印刷术总体而言是项技术,许多细枝末节是具有智慧的工匠在长期的实践中,慢慢改进完善的。对此,文人学者不了解也少有关注,文献当然就没有记载。曾经和我们生活密切相关的活字印刷技术被近代印刷术淘汰,至今也有百年,随着了解掌握活字印刷技术的工匠不断离世,印刷史中的活字印刷术和实际使用的活字印刷术应该有着相当的差别。

笔者关注古代活字印刷技术多年,本文就中国刻书铺有发明和使用活字的动力、中韩活字印刷发展方向不同的原因、中韩活字技术间有无联系等三个问题,谈点看法,恭请有兴趣者指教。

刻书铺有发明和使用活字的动力

——中国活字印刷起源于刻书铺

唐代雕版印刷发明后,使用逐渐广泛,技艺逐步成熟,逐步代替抄写成为复制书籍的主要方法。到北宋,雕版印刷进一步流行,书籍版式基本成熟,书籍产量空前提高。随着社会对书籍的需求增长,刻书坊发展迅速,尤其是通衢大邑的刻书坊聚集了一批写样雕版印刷装订的高手。随着雕版技术的发展,刻书越来越方便,社会需要的出版物也越来越多。雕版印刷受刻字速度限制,最好的刻工再熟练也要四天才能刻一块书版,假设要刻两千块书版规模的书籍,三十个工匠几乎要刻一年。出版和需求之间的矛盾一直存在。为了能够快速出书,活字印刷应运而生。

活字印刷的技术及原理,见沈括《梦溪笔谈》中的记述。元代王祯《农书》附文“造活字印书法”中所述则更为翔实。从文字记载看,和雕版相比,活字印刷工艺简单,易于操作,有“若印数十百千本,则极为神速”的优点。宋元明间,有文献记载(文献有宋代周必大、元代杨古、马称德制作活字和印书的记载),有实物遗存(《1—3批国家珍贵古籍名录图录》收录5种西夏时期的西夏文活字印本),证明中国先民对听起来省力省钱的活字印刷术充满兴趣,一直在试验各种不同方式的活字印刷,希望用这种更为先进节省的方法来印刷书籍。

中国古代对活字印刷最感兴趣的是刻书铺。

所谓刻书铺,即私人成立的专门刻印书籍的组织(古代有书肆、书林、书坊、刻字铺、经籍铺等多种名称),实质就是通过刻印书籍及印刷品获得利润的组织或机构。笔者以为比较合适的名称应该是刻书铺或刻字铺(刻书铺和书坊的区别在于,不一定有门面,甚至不一定有名号,因而多不被我们所知),本文则一律称为刻书铺。

书铺的历史,可以追溯到雕版印刷尚未出现的以书写形式复制书籍的时期。书籍只作为纯粹阅读品时,书铺虽可能存在,商业价值并不大。伴随雕版印刷技术的发明,书籍的制作数量增加,也逐渐具备了商品的属性,书铺才会得到发展。任何事物都有从小到大、从简单到复杂的发展过程。早期的书铺规模从家族规模开始(唐代早期的印刷物上往往有“成都府樊赏家”“龙池坊卞家”“西川过家”就是证明),一般形式是前店后厂,既承担刻印又参与售卖,铺主和工匠往往同为一人。哪怕规模再小,哪怕没有招牌,这就是最早的刻书铺。最初的印刷物也往往是单页,已知内容多是历日、经咒、佛像,尺寸也不大。随着印刷品内容的不断丰富,尺寸逐渐加大,雕版印刷的制作对象以各类书籍为最多。随着社会对书籍的需要增加,以家庭为规模的书铺不再能适应。有些书铺需要更多的工匠参与工作,有些工匠没有自己独立开设书铺的能力。为了应对社会和市场的需要,书铺(刻书铺)的联合体应运而生。这类刻书铺是由铺主招募各种工匠组成的。铺主和工匠的功能虽有重复但趋向分离。铺主更多地承担着寻找落实资金和选题、编辑、设计等任务,工匠则承担了将主持者的出版意图制作成出版物的写刻印装各项具体工作。由于书籍制作需要不同的工匠协同工作,渐渐地工匠也会按照需要抱团组成相对稳定的组织参与各项出版印刷工作。我们姑且把这种工匠间的松散或紧密的联合体叫作刻工组织。刻工组织和刻书铺主互相依赖,共生共荣。刻工及其组织是刻书铺赖以生存的技术保障,刻书铺(书坊)则是刻工及其组织出卖技术的主要窗口。刻工组织的形式多种多样:有联合形式的家庭作坊、家族作坊;有单独形式的临时任务工匠组织、承担专项任务的工匠组织等。其本质都是凭借技艺通过制作书籍获得经济效益的组织。随着雕版印刷术的发明和逐步成熟,随着出版物的增加,生产书制作书的单位(刻书铺)也会随之发展。养活工匠、追求更多的经济效益是刻书铺生存发展的动力。

学界将古代的书籍生产分为官刻、家刻和坊刻三大系统。这样的分类凸显了出资者,却模糊了刻书铺在技术层面上的重大作用,以至我们对刻工组织形式之一刻书铺的作用显得认识不足。

其实从出资者的角度来说,不如就分为官家和私家两类更为合理。官家、私家提供书稿和编校工作,并付费给刻书铺,由刻书铺制作并提供成品,这是古代刻书业逐步成熟和最为典型的制作方式。不光私家通过付费的方式购买刻书铺及工匠的劳动成果,官家印书主要也是通过付费的方式,购买刻书铺及工匠的劳动成果。如果要说和私家有区别的话,就是部分官家可以征用工匠劳役来替代刻印费用。这样来表述刻书铺和官私家刻印书籍的关系更加清楚:私家也好,官家也罢,一般不会常年豢养一批工匠用于印书;顶多是在有了某个出书项目后,召集工匠到家中或官府中工作一段时期,项目完成后,工匠拿钱走人(当然也有少数例外,比如官府在印制纸币时,会集中工匠在指定地点工作,如“宝钞局”)。

古代印刷业最为常见的业态是,无论官私,只要有出书需要,去找刻书铺或者刻工组织的召集人,就项目谈项目,谈成就开工,项目结束,银货两讫,关系也就结束。

刻书铺自从出现之日起,为了应对社会印书的需求和获得较多的利润,就必须不断通过提高技术,提高刻印效率,降低成本等方法,适应和满足刻书的需要,也才能通过刻印书籍和印刷品取得的利润来维持生存。因此,只有刻书铺对可以提高效率和降低费用的新生产方式会充满兴趣。

雕版印刷如此,活字印刷也是如此。

活字印刷术就是在雕版印刷术完全成熟,书籍制度完全定型,刻书铺中的佼佼者为了提高生产效率和针对雕版印刷存在的弱点发明的一项技术。

受发明思路限制,活字印刷和雕版有着千丝万缕的联系。主要发明思路是将活字通过排列、固定,再组装成类似于雕版版片形状,用于印刷。

活字印刷术通过沈括的《梦溪笔谈》被人们了解。这种一次投入可以反复使用的印刷术,理论上优点很多,比如排版速度快,一次投入理论上可以无限次使用等,比较雕版刻板周期长、耗费木材多、保存版片浪费空间和钱物等种种弊病,听起来确实是个好方法。

宋元时期的文献中有周必大、杨古、王祯等使用泥、木、金属等各种材质制作活字以及不同固版技术的记载。毕昇使用的是铁范、泥字、药泥固版;周必大使用的铜版泥字;杨古使用的是泥活字;王祯使用的是木活字、竹片加木屑填充固版;王祯介绍说还有“以铁为印盔界行,内用稀沥清浇满,冷定,取平火上再行煨化,以烧熟瓦字排于行内,作活字印板”,“以泥为盔界行,内用薄泥,将烧熟瓦字排之,再入窑内烧为一段,亦可为活字板印之”,“有铸锡作字,以铁条贯之作行,嵌于盔内界行印书”等各种活字印刷术。现存的西夏活字印本则证明活字印刷术能成功印书。虽说这段时期对活字印刷有兴趣者人数不多,成功的印刷品也极少存世,我们很难直观地看到早期活字印刷物的全貌。但通过文献可以了解先民们不断摸索,试图完善活字印刷术的过程。

随着明政府对出版物的审批制度逐步松弛,出版物逐步增加,伴随出版物的增加,阅读者也会增加,而阅读者的增加,又反过来需要有更加大量的出版物来满足。从明弘治年间起,出版业出现了前所未有的迅猛发展的情形。为了提高生产效率,适应图书市场变化,部分刻书铺选用了活字印刷。原因是活字排版速度快,远远高于雕版,一个排版工每天可以排2版书,熟练后可以排到6版以上,甚至更多。和雕版相比,提高生产效率10倍以上。

史实也是如此。以明弘治年为界,在此前,活字印刷虽一直在使用,但断续时间长,使用者并不多,所印书籍品种偏少,存世实物极为少见。弘治年后,活字印刷进入加速发展阶段。标志有以下几点:一、从传世的古籍看,以无锡华燧会通馆在弘治间使用活字为最早。加上苏州金兰馆,仅弘治十多年排印的活字本就有10余种1000余卷,远远超过自北宋毕昇发明以来400多年排印活字本的总和;二、正德嘉靖至明末,无锡苏州南京以及福建浙江多地成功用活字排印书籍,品种丰富,数量超过100种;三、明清两代刻书铺制作的各种材质制作的活字质量、数量大大提高,成功刷印了更多的书籍,逐渐成为雕版印刷的重要补充。其中的精品(如明活字本《石湖居士集》《小字录》、清活字印本《唐眉山诗集》《后山居士诗》等)不输雕版。

在活字印刷术的推进过程中,古代刻书铺发挥了绝对主力的作用。可以说,印刷史上任何进步都离不开刻书铺对印刷技术的精益求精及其对技术的创新。

在长达近千年的时间里,除了西夏活字(可能是西夏政府主持制作并用于印书),清代内府两次制作活字(印制了铜活字本《古今图书集成》《律吕正义》和木活字本《聚珍版丛书》等书),以及少数几家如清代林春祺、翟金生私人制作的活字以外,中国古代活字印刷始终是刻书铺在使用,在坚持。这种连续不断的制作和使用活字的最大动力,应该就源于刻书铺为了降低印刷成本获得更多的利润的追求。

刻书铺制作活字用于印刷,明清皆有例证,只不过清代较明显而明代有些隐晦。比如清代聚珍堂活字印本《红楼梦》,大家就没有异议地认为是刻书铺的作品。更为典型的是活字印本家谱,大家都知道活字不是谱主家族制作,而是由谱匠制作(也应该视为小型刻字铺)排印。对于明代从无锡华氏会通馆开始,到金兰馆、碧云馆、念初堂、崧斋、丽泽堂,包括私家贾詠、徐兆稷、桑大协的活字印刷,学界则大都对活字来源语焉不详,体会各家语意,认为各家是用自己制作活字占绝大多数。

实际恐非如此。

笔者从活字字体风格入手,证明了华氏会通馆使用了不同的两种刻书铺制作的活字(详见拙文《华燧会通馆活字印本丛考》)。熟悉印刷史的学者都知道,私家制作一副活字要付出极大的精力,不会有人同时制作两副以上活字用于印书。会通馆印书使用了两种不同的活字,只能是两个刻书铺制作的活字。同样,明代的金兰馆(《石湖居士集》《西菴集》)、碧云馆(《鹖冠子》)、念初堂(《函史》)、崧斋(《唐诗类苑》)、丽泽堂(《璧水群英待问会元》),贾詠(《庄子鬳斋口义》)、徐兆稷(《世庙识余录》)、桑大协(《思玄集》)等,从署名看似乎是私家所印,实际都是刻书铺所为。笔者经过对大量明清活字印本版式字体的鉴定(见拙文“明活字本版本鉴定小记”),认识到活字几乎都是由刻书铺制作,谁付费就给谁用(和雕版一样),无论官家私家只要付费就可以在书(印刷品)中留名(当然也有官府制作的活字印本,如清内府印《古今图书集成》《武英殿聚珍版丛书》等,但仅仅就只是这两次。原因见下文)。举几例证之。1.明金兰馆活字本《石湖居士集》《西菴集》和明活字本《韩诗外传》版式字体完全相同,应该是同一副活字排印。《韩诗外传》书口没有金兰馆的文字标识。假设是金兰馆私家制作的活字,《韩诗外传》中应该也有金兰馆的牌记更对。反证了金兰馆只是《石湖居士集》《西菴集》的出资人名号,不是活字的所有者。2.明活字本《晏子春秋》《石门洪觉范天厨禁脔》《开元天宝遗事》版式字体相同。即排印《开元天宝遗事》的活字又排印了《晏子春秋》和《石门洪觉范天厨禁脔》。《开元天宝遗事》文前有牌记“建业张氏铜板印行”,其余两种则没有。应该理解名号为“建业张氏”刻书铺为三家印制的活字本:谁在书中留下印记,谁可以在书中留下什么印记,只有出资人才有这样的权利。因为《晏子春秋》和《石门洪觉范天厨禁脔》的出资人没有同意张氏留名,书中自然就没有张氏留下的痕迹。《开元天宝遗事》上有张氏的留名,是出资人同意的结果。3.明周堂活字本《太平御览》和董传教三余斋活字本《诗史》版式字体相同。排印《太平御览》和《诗史》使用了同一副活字,两书中分别有周堂、董传教三余斋的署名。4.明蜀藩活字印本《栾城集》和明万历十四年崧斋活字印本《唐诗类苑》使用的也是同一副活字。《唐诗类苑》中缝下有“崧斋”二字,据此认为崧斋是出资人,而《栾城集》则未见出资人留名。这些都是活字由刻书铺制作、谁付费使用谁留名的依据。

现在已知私家制作的活字仅仅有清代的吕抚、翟金生、林春祺等少数几家(用于排印家谱的私家活字不算)。当然,也许古代私家制作活字用于印书的并不仅仅就这几家,因为无名无姓或者未能留下记录的还会有一些,但肯定地说不会多。从几家制作活字后记载的过程来看,其制作活字的艰辛很多人并不能承受。换个角度说,私家印书大多是为了久远传名,在雕版印刷盛行的大环境中,私家没有必要花费精力先去制作活字,再来印书。所以,私家如华燧、华坚、金兰馆、碧云馆、崧斋、程伟元,官家如明蜀藩印《栾城集》、明益藩印《辩惑编》、明浙江庆元县学印《诸葛孔明心书》,都是私家或官家出资,使用刻书铺制作的活字排印的结果。

活字印刷看起来简单易行且优势明显,刻书铺主和工匠都认为会取得成功。所以,不同地区的刻书铺通过一次次的尝试,品质优劣虽各为不同,也确实成功刷印了不少书籍。明代就有活字印本《唐五十家诗集》《曹子建集》《栾城集》等。

比较雕版,活字印刷也有很多弊端无法克服。只有从头至尾经历一次完整的活字印刷过程,才会确切知道活字印刷存在的弊端,并且难以克服。这是未经过活字印刷实践的人最容易忽略的,这也是许多活字只印了一两部书就不见踪影的原因。比如排印华珵活字本《渭南文集》的那副活字,虽写刻俱精,排印齐整,但未见有其他排印本存世。其他如排印《鹤林玉露》《辩惑编》《王状元标目唐文类》的活字,莫不如此。

明代虽然用活字印刷术排印了大量的书籍,还始终处在不断完善改进的过程中。这个过程,从弘治到明末,前后经历一百多年,都未能定型或规范。表现如下:1.活字工艺处于试验之中。明代活字印本金属印本有之,木活字本有之,泥活字本也可能有;排版盘至少有栏线四角有(无)明显缝隙的木质、金属两种;固版方式也根据排版盘材质的不同,各各不同。2.明代活字印刷多数是印制的书稿。(1)华氏活字本中多有用黄白两种纸及用拼接纸的现象,诸家认为是明代用纸节约的结果,其实这些活字印本只是试印本和稿本。古往今来,无论任何出版物,都会对纸张的使用有所要求,如果是稿本和试印本,对纸张的要求才不会太高。参之明华氏会通馆活字印本《九经韵览》书后的华燧识语:“九经韵览……黾勉旁搜成籍,未敢以为定论,寖用活字铜版具藁,以俟君子云。”(中国国家图书馆藏本序)其中的“用活字铜版具藁”,结合此书存世本文字本本不同的情况,应该是用活字印刷代替人工抄写的书稿;明活字印本《庄子鬳斋口义》书后有正德汪伟跋云:“林希逸著三子口义,颇平实显白,近已罕得。祭酒临颍贾公藏善本,偶诸生胡旻有活字印,因命摹之,以代抄写。”以“活字印”代“抄写”之意,非常明显。华燧使用活字制作稿本在前,汪伟在后,都是明代用活字印刷来代替抄写书稿的证明。(2)最明显的是明代既有自己先排印活字本,再出雕版的例证;又有用他人活字本作底本,直接翻刻的例证;还有原活字印本不存,从存世的刻本中可以看到活字印本痕迹的例证。这些都是明代的活字本是试印本、试验品的证明。3.活字印书并未被读书人接受,往往印制出稿本后就不再排印。据笔者统计,现存的明代活字印本往往是孤本或是残本。明活字印本存世约100种,仅存一部者超过60种。和同期遗存的古籍相比,孤本比例过高。

明代处于试验阶段的活字印刷和极为成熟的雕版技术相比,弊端相当明显。雕版虽慢,一旦刻成书版,可以长期保存,随时可以刷印;在雕版技术非常成熟的明代,写刻印装工匠工艺精湛,工艺流程成熟;从文字到图像均表现出色,面目多样,能满足读书人的审美要求;因为校对时间从容,极少讹误,即便发现文字讹误,剜改也方便等。这时候再看雕版速度的不快,初期投入费用也就不高,对比活字初期制作费用较高,相反也成了优点。

总之,很多刻书铺都以良好的愿望制作活字开头,在印书实践中,对活字工艺的特殊性认识不足,花费大量的人力财力得不到有效补偿,再加上在排版过程中遇到难以克服的人力困难,再也没有激情和动力去改进完善活字印刷技术,难以为继的结果就是只好将辛辛苦苦制作的活字弃之不用(当然还有其他原因,见下文)。

因此,活字印刷在各朝各地的刻书铺每每产生,但少见顺利发展是必然的结果。

中韩活字印刷发展方向不同的原因

——政府和文人是否介入和参与

在古代中国主流印刷方式是雕版,活字只是处于辅助地位。据徐忆农女史研究,活字印本和雕版印本之比不足1∶167,她还进一步说“实际上,活字印本在中国古代书籍中占的比例,应该比上述计算结果还要更少一些”。

分析活字印刷在中国没有成为主流的印刷术的原因,学者有很多研究成果。如有从“社会经济的发展,科学技术的进步,文化生活的需求,藏书的风气,自身的技术因素”进行了各方面探讨,不可谓不完备。但是,这些研究有意无意地多半是和西方新型活字印刷术做比较。古代朝鲜(指朝鲜半岛地区)的政治、经济、文化环境和中国相似,文字完全相同,按理说,使用和发展活字的环境和中国更为类似,为何活字印刷在朝鲜就成为主要印刷方式,而在中国却“发展缓慢”,始终不能成为主要印刷方式呢?

通过关注韩国(也指古代朝鲜半岛地区。因为曹炯镇先生所撰《中韩两国古活字印刷技术之比较研究》有中文版,笔者下文引文多出曹氏著作,故下文用韩国指代古代朝鲜半岛地区)活字印刷史,笔者认为,韩国将活字印刷作为主要印刷方式,并取得成功的原因主要有两条:

(一)政府行为主导了活字印刷术的发展方向。

韩国政府在切实比较雕版和活字印刷两种方式的优缺点后,确立了以活字印刷作为主要的印刷方式的指导思想“太宗肇造铸字所,铸大字时,廷臣皆因难成,太宗强令推之。”。韩国政府在筹备活字印刷开始之初,就建立完整的活字印刷组织,从制作活字开始,到完成印刷,由官方组织工匠完成。并根据韩国国情,重视实验,先后尝试了木活字、铜活字,又试验比较了多种固版方式,不断改进完善技术,每隔数年还重新变换字体制作活字(韩国在二百多年间先后制作了二十多套字体不同的活字)。反复实验,反复改进,将活字印刷投入小,可以重复使用的优越性较好地发挥出来。另外,政府还制定了活字印刷的相关规程,在生产和校对等各个环节,采用有效的奖惩措施,通过不断完善和提高活字印刷技术,提高了活字本的质量。尤其是韩国的最高统治者经年不变的长久关注活字印刷(韩国统治者在长达数百年的时间里,朝代虽经递换,其使用活字印刷作为主流印刷手段的方向始终未变,统治者关心活字印刷的兴趣未变),就活字印刷的技术问题若干次发表具体意见,强行推行活字印刷,对韩国活字印刷起到了巨大的推动作用。

中国在活字印刷实验和推行过程中,官方基本没有介入。有人以明代藩府排印的《栾城集》《辩惑编》为例,说是官府也介入了活字印刷,并说那是藩府印本。上文已述,这两种书只是藩府出资由活字制作单位(刻书铺)代为排印的。合理的解释是,两家刻书铺制作的活字和排印质量藩府能够接受,加上排印价格可能比雕版更加便宜,是两家藩府的偶然选择而已。

官方介入活字印刷的含义是:官方出资制作活字及版盘等一应物件,有完整的组织形式,派员领导、组织、全程参与活字印刷活动(没有材料证明明藩府活字印书先制作了活字)。清代内府排印《古今图书集成》和《武英殿聚珍版丛书》才是介入活字印刷的典型,不过是被动介入而已(《古今图书集成》是清政府被动接受的项目;《武英殿聚珍版丛书》也是大臣金简数次上书陈述活字印刷的优点,并且通过细细算账的方式,分析了雕版和活字两种印刷方法的利弊,乾隆皇帝认为有道理并同意实施的项目)。韩国确定推行活字印刷为主流印刷方式后,有意识地将雕版印刷作为补充形式。清政府则不同,即便是在武英殿制作有相当数量并制作精良的活字,完全能印制出非常优质的书籍时,也没有发挥活字印刷省钱省力的特点,将活字印刷作为内府的主要印刷手段。相反,清政府在制作成功铜活字后,仅仅就印刷了《古今图书集成》和《律吕正义》等几部书后,就将铜活字置之高阁,在政府需要用铜的时候,把千辛万苦制作的数十万铜活字化为铜材。在又想用活字印书的时候,再去制作数十万的木活字,还颁布了“武英殿聚珍版印书程式”,在印了《武英殿聚珍版丛书》及其他几种书后,再次将木活字弃之不用,任其毁坏散失。非常可惜。中韩两国的差别就是如此,中国明清政府从未重视过活字印刷技术,偶尔为之,也是心血来潮。结果,活字印刷只能是在民间被刻书铺充当雕版印刷的补充手段勉强生存。

(二)文人参与活字印刷活动也是中韩两国两种不同印刷方式的重要原因。

活字和雕版两种印刷方式的技术差异比较多,雕版印刷技术可以用写、刻、印、装四道工序来概括。活字印刷除了这四道工序外,以木活字为例,还要加上储字、排版、拆字还字、固版等特别工序。略去技术层面的不同,两种印刷方式最大的不同就是,参与雕版印刷的绝大多数工匠文化程度可以不高,甚至不识字也行,文人只需参与写样和校对两个环节就行。活字印刷则需要文人在写样、储字、排版、拆版还字、校对等环节全程参加。

排字、拆版、归字是活字印刷特有的工序,说来简单,操作则极为繁复。可以敷用的活字至少要上万枚,多者要二三十万枚。如何储字能适应排版时快速且正确取字,非有文化人参与不可。因为中国文字数量庞大,形体复杂,看来字形相近的字,往往只有一笔不同,意思就毫不相干。所以排字和归字都不能出一点差错。这道工序没有文化做不了,文化稍差也做不好。中国历来不缺技术工匠,缺少的是有文化的“工匠”。中国古代的读书人极少有人愿意充当“工匠”,更没有人愿意终生从事这类“工匠”工作。即便是找到排字匠,由于存储活字时要求非常严格,稍有疏忽,把活字的位置放错,活字就会变为“死字”。导致虽知道有字,但就是找不到,只好重刻新字的情形常常发生。即便是花费时间寻找并能找到,也会延误排版速度。这样的结果往往使活字出资者、工匠管理者,甚至有文化的工匠自己都不满意,最终影响刻书铺使用活字印刷的积极性。刻书铺当然会采取让出书者(也可能就是出资者)请人(或自己)充当排版“参谋”,和工匠一起排版,实际是需要文人全程参与排版。这个过程对文人来说,充满痛苦。比如明代徐兆稷为父亲出版著作《世庙识余录》,借用了一副活字排版,事毕后在书牌中记述了自己的感受“是书成凡十余年,以贫不任梓,仅假活版印得百部,聊备家藏,不敢以行世也。活版亦颇费手,不可为继。观者谅之。徐兆稷白”。这就是参与活字印刷的文人真情实感的流露。

考察韩国政府在活字印刷活动采取的若干措施,其中,让有文化的官员充当工匠使用,是韩国政府推行活字印刷的神来之笔,也是活字印刷成功的关键因素。他们成年累月甚至终生以排版拆版、取字还字、校对改版、管理活字、管理写刻工匠为职业。韩国造就了一批活字印刷既有文化又有活字印刷技艺的特殊官员,是韩国的活字印刷顺利发展的人力保证。而清政府在短时间内制作活字印刷《古今图书集成》《聚珍版丛书》取得成功,其字体选择和制作、版面的设计、工艺的精湛程度等都超过中国民间的活字印本。就是相比韩国活字印本,质量也明显更为精良,中国政府排印的《古今图书集成》《聚珍版丛书》就被韩国作为制作新字体的典范。这和清政府强行任用文人和官员充当“工匠”有极大的关系。中国的文人或官员,在“万般皆下品惟有读书高”的大环境中,没有文化人愿意从事分拣活字、排版拆字、还字储存等枯燥烦琐的劳作,更不可能愿意终生以此为业。但是,一旦完成活字印刷任务,随着政府不再关注,这批文人和官员也再没有责任和兴趣保存维护已经制作的活字以及活字印刷技术,以至两次制作铜、木活字,又两次废弃不用,锁入深宫,任其损坏。两国政府对活字印刷活动起着极为重要作用的有文化的官员管理采用了不同方法,是韩国和中国活字印刷发展方向不一致的关键原因之一。

当然,韩国选择活字印刷为主要印刷方式还有其他一些原因。比如,韩国的图书市场比不上中国巨大,对书籍要求品种多数量少。活字印刷正好适应这种需要;再如韩国资源匮乏也是原因之一。雕版印刷由于消耗的木版多,书版刻印后需要大量的地方存放,相对于活字印刷是对资源的浪费;版片还不易保存,年代稍长会干裂或霉变,虫咬鼠啮也会造成残损,再次印刷时往往需要修版补版。相比较而言,在活字保存完好的情况下,只要解决工匠的温饱及生存问题,他们就能安心从事这项工作。只要熟悉活字的摆放位置,他们排版还字的速度远远快于雕版。一旦有需要,可以快速排版印刷。相比雕版印刷,印多部书能省时省力省钱。尤其是韩国选用的铜活字(或者其他金属活字),耐印性极好,保存时间长,将活字印刷一次投入可以反复使用的优点充分发挥出来。

总之,韩国选择用活字作为主流印刷方式,还能总结出许多原因。但比起官府重视和用制度强制文人参与这两条最主要的原因,其他原因都是次要的。

中韩两国活字印刷的发展虽有先有后,展现了不同的发展方式以及改进技术细节的差异。在长期的印刷实践中,韩国的统治者经过比较,对雕版和活字印刷客观存在的利弊认识充分,采用了和中国不同的“以活字印刷为主,辅以雕版印刷”的发展方式,被历史和实践证明非常符合韩国国情,也因此获得成功。

对中韩活字技术有无联系的看法

——活字印刷技术在不同时期不同地点可以独立产生、发展

文献记载韩国官方于1403年下令制作金属活字(癸未字),比中国无锡华安两家使用金属活字的弘治年间大约早一百年。中国和韩国活字究竟存在何种联系?不少学者就两国人员来往关系做细致研究,将华氏使用的活字和韩国的金属活字“癸未字”进行比较,至今未找到令人信服的结果。

韩国使用金属活字早于明代的中国,是按照毕昇、王祯发明的方法试验的结果。韩国学者金宗直在韩国活字印本《白氏文集跋》中所述“活板之法始于沈括,而盛于杨惟中,天下古今书籍无可不印,其利博矣”;徐有榘在《镂版考》中所述“活版之式,始见沈括《笔谈》,而东书最多用其法”等等,就清楚地证明了这一点。据笔者研究,无锡、苏州以及其他地区的活字印本也都是刻书铺主和工匠依照《梦溪笔谈》《农书》介绍的活字印刷原理,各自实验的结果,互相间也未见联系。

中韩两国的工匠采用了相同原理,虽技术细节存在差别,但设计活字、版盘,存取活字,排版校对的方法,直至完成印刷,都大同小异。对毕昇发明的活字印刷原理而言,中韩工匠各自所做的改进和补充是必要的,也是活字印刷技术在实践中不断完善的必然要求。

细心比较两国的活字印刷技术细节(活字制作的方式、固版技术的演变、字体的选择、版盘的制作方式等)有同有异,差异是两国工匠不同文化背景、工艺素养所造成的。韩国和中国的活字印刷术都有着自身的发展规律。可以认为,相对于毕昇发明使用的活字印刷原理而言,中韩两国工匠所有对活字印刷技术进行的改进都是细枝末节。

以中国的活字印刷为例。不同地区活字排印技术之间未见联系,技术优劣和时间前后没有关系,和地区工匠技术水平高低则关系较大。

无锡华氏会通馆活字印本在前,苏州金兰馆活字印本在后,前后相差约10年。两地虽相距极近,看印本实物,查文献记载,都找不到苏州的活字制作受无锡影响的依据。明弘治年间无锡苏州地区的刻书铺都开始了活字印刷的试验。其深层次的原因只能是,弘治年间的明代社会,出现了对印刷物大量需求的趋势,传统的雕版印刷方式已经无法满足这种需要。各地刻书铺为了生存和发展,纷纷实验看来既省钱又省事的活字印刷方法。详见上文。从可以明确辨识产地的活字印本来看,明代使用活字印刷术的往往是刻书业发达地区。最早的活字本都产自无锡、苏州、南京、建阳(芝城)等地就是明证。

我们虽不确切地知道苏州的活字印刷开始于弘治具体哪年,但是从弘治末年的《西菴集》《小字录》来看,这些活字印本的字体写刻、字丁制作、排版技术、着墨技术、版盘制作以及整体的印刷效果,都超过时间稍前的华燧大多数活字印本,这不是受无锡活字的影响造成的,而原因只能是苏州工匠的水平较高。时间稍后(正德年间)无锡地区华坚兰雪堂的活字印本并没有苏州的精致就说明了这一点。

苏州历来是刻书名区,尤其明代中期精品迭出,只要是有依据可考的苏州活字印本,印刷技术一般都较好。同样,明代刻书中心的建业(今南京)排印的活字印本《开元天宝遗事》,也显得技高一筹。反面的例证是,时间晚于无锡苏州十多年的正德十二年浙江庆元县教谕韩袭芳排印的《诸葛孔明心书》,字体写刻、排列着墨等技术远远不如苏州和无锡的活字印本。由于庆元县不是雕版印刷名区,又偏于浙江一隅,从《诸葛孔明心书》的版式字体及排印技术看,就显得比较原始和粗糙。

对清代活字印刷考察的结果更是如此。清内府铜活字印本《古今图书集成》和木活字印本《聚珍版丛书》,字体版式俱佳,甚至还编有“钦定”的活字印刷“规程”,而其后制作的大量的私家和坊间排印本,并未因为有活字印刷规程,有官修的两部活字印本作为样板,此后的活字印本质量就得到明显提升。相反,清中晚期制作的活字本字体版式多是五花八门,制作粗陋,不忍卒读者更多。

如此的例证还可从当代进行的活字实证中获得。或是为了商业目的,或是为了学术研究,我们至今还在进行着古代活字印刷术的试验和制作。

二十世纪六十年代,扬州广陵古籍刻印社曾经采用自制的活字为《适园丛书》补版,并在工作完成后撰写了“木活字工作总结”。从总结看,他们虽然常年从事雕版印刷工作,但工匠都没有活字印刷的经历,仅仅依照王祯和武英殿的活字印刷文献,通过试验摸索,刻字七万余枚,排印一千八百七十五页,顺利完成了《适园丛书》补版工作;二十一世纪初,扬州广陵古籍刻印社又试验成功铜、锡、木、泥等各种材质的活字以及活字瓷板,印刷了《唐诗三百首》等书籍,据说全部用古代记载的方法复原,既带有实证性质,又带有商业目的。制作各种材质的活字,排成书版,固定不拆,至今尚在反复印书;中国印刷博物馆以尹铁虎先生为首的课题组严格按照文献记载的毕昇使用的活字印刷术,制作成功泥活字,印成《毕昇活字版印实验研究》;更为典型的是,甘肃武威孙寿岭按照沈括所述的毕昇造泥活字法,试验制作了西夏文的活字3000枚,复制西夏文《维摩诘所说经》,取得成功。孙寿岭先生不是印刷工匠,他按照《梦溪笔谈》的记载,只使用了泥土和煤炭炉,就能制作出西夏文泥活字,成功复原(试印)了泥活字本《维摩诘所说经》;宁夏任振斌也和孙寿岭一样不是印刷工匠,按照沈括、王祯制作活字的方法,也成功制作了西夏文和汉文的泥活字、木活字以及石质活字。当今在浙江福建的偏远地区,依然存在以家族为单位的印制家(族)谱为业的活字印刷术,各自独立完成从写样刻字排版印刷的所有工序,尽管质量时优时劣,业务时多时少,影响时大时小,但都能成功地排印家谱,并为市场接受。

上述各活字制作单位(包括个人)制作活字时,并没有发现互相借鉴的例证。比如扬州广陵古籍刻印社两次制作活字,据考证,分别由完全不同的人员各自完成,相互之间都没有借鉴关系。相反,对两次活字制作活动所做的总结都不约而同地强调,是用毕昇、王祯发明的造字原理,参照武英殿制作活字的方法完成的。

以上事实说明,大多数活字制作活动都看不到活字制作单位(刻书铺)之间、地区之间、时间前后有明显传承关系,不同的空间和时间对活字制作基本不产生影响。只要有需要,只要有人出资,无论何时何地的工匠(甚至不一定是工匠,比如武威的孙寿岭、宁夏的任振斌都不是工匠),都能按照毕昇、王祯发明的原理和武英殿的造字方法制作出各种材质的活字、采用自己最合适的固版排版方式用于印刷。这就是说,沈括记载毕昇发明活字印刷的原理才是最重要的。各朝代各地区工匠的文化程度、技术水平高低不同,制作的活字质量优劣不同,但是,只要有需求,工匠(甚至不需要专业的雕版印刷工匠)仅根据沈括的相关记载,就能通过实验摸索,最终制作出活字,并且都能印出书来,只不过是质量高低有不同。

据此,笔者认为古代中国的活字印刷,直接起源于沈括和王祯记载的活字印刷原理。明代以前或以后出现的种种材质不同及制作方法不同的字丁,材质不同及制作方式不同的版盘,乃至不同时间不同地区的工匠在活字印刷实践中采用的不同工艺,都是对毕昇发明的活字印刷术的合理而必要的改进。沈括记载的活字印刷技术是原理,在这之后出现的种种材质不同的活字和固版排版工艺都是对活字印刷原理的改进和补充。

中国的活字印刷实践证明是如此,韩国的活字印刷实践也证明是如此。

韩国金属活字印刷成熟使用较早,这是在韩国上至朝廷下至工匠共同努力下,对毕昇发明的活字印刷术的完善。韩国金属活字印刷无论取得如何的成功,在雕版印刷为主、雕版印刷技术更为成熟的中国,不会有多少影响。通过即便是无锡苏州活字印刷成熟使用的时候,也极少有读书人会真正注意活字印刷技术。这也是明代活字印刷文献奇缺的原因。即使有人留下字数不多的记载,也找不到从技术细节角度进行的描述。更别说会关注远在声讯不通的异域的活字印刷了。韩国的活字印刷尽管取得了非常了不起的成绩,这仅仅是我们今人的看法。在宋元明中国盛行雕版印刷技术的大背景下,雕版印刷物远比韩国活字印刷物更加精美,更加受读书人的青睐。清代或更早,中国官府对活字印刷没有产生过兴趣,几乎也没有和活字印刷发生交集。即便是古代有少数官员能出访朝鲜半岛,未闻有谁对古朝鲜的活字印刷技术有兴趣并有过记载。古代工匠因为文化程度不高,国内国外资讯几乎不流通,很难及时和准确了解国外的印刷术。中国刻书铺即便有了制作活字的需要,在中国通过毕昇、王祯的相关文献来了解活字印刷技术环节,比到国外了解活字印刷技术要务实得多。

从这个角度说,沈括和王祯对活字印刷术的文字记载,意义非常重大。尽管这些记载文字简单,甚至简单到后人对文字的理解有诸多差异,但工匠(毕昇)的实践和文人(沈括)的记载完美结合,使得这项伟大发明的原理及细节让后人知晓,也才使得各地乃至东亚各国的工匠能以此活字印刷原理为基础,开展各项技术的实验和改进,最终使活字印刷术成为一项实用技术,这项技术尽管有成熟与否、高低优劣等种种差异,但和雕版印刷术共同组成了流行于中国和东亚的古代印刷术是不争的事实。

注:作者刘向东,扬州市图书馆研究馆员。本文刊载于《中国出版史研究》2019年第1期(总第15期),注释删略。本文被中国人民大学复印报刊资料《出版业》2019年第6期全文转载。

感谢您对本刊的关注与厚爱,欢迎订阅!

《中国出版史研究》是由中国出版传媒股份有限公司主管、中华书局有限公司主办的学术季刊,16开,192页,2015年8月创刊。在2019年3月26日发布的中国人民大学书报资料中心《复印报刊资料转载指数排名研究报告》中,本刊在新闻出版类期刊中,全文转载量名列第九,全文转载率名列第一,综合指数排名第三。《中国出版史研究》以“记载出版历史,探索出版规律”为宗旨,立足中国出版史研究的理论探索、史实发掘和史料整理,以历史上特别是近现代史上重要的出版活动、事件、人物、机构等为研究对象,总结历史经验教训,探索中国出版发展规律,为繁荣中国出版史研究、推动中国出版事业发展服务。

订阅方式:

1、直接到当地邮局订阅,或登录“中国邮政报刊订阅网”,邮发代号:80-142。

2、电话订购:(010)63458246 63453762 吴老师

3、网上购买渠道:登陆“杂志铺”网站(www.zazhipu.com),在搜索栏搜索“中国出版史研究”,即可看到相关订阅信息,按照网站购物流程购买即可。

投稿邮箱:chubanshi@zhbc.com.cn

地址:北京市丰台区太平桥西里38号

邮政编码:100073

联系电话:010-63458238

微信号:chubanshiyanjiu

名称:中国出版史研究