古人为何要画地图?

苏黄米

【编者按】地图是什么?当代最著名的两位地图史学家哈维继而大卫如是定义:“地图是一种图形表现,可以从空间上帮助理解人类世界的事物、概念、条件、进程或事件。”那么,绘制地图到底是为了表达怎样的历史、文化和态度?模山范水,绘山画海的动因是什么?

绘制地图的动因之一:绘出自己的宇宙观与美感

地图通过图形表现,帮助人们“从空间上理解人类世界中的事物、概念、条件、进程或概念”。

随着科技的发展,虽然可以看到某一街区的实景图,但是,地图仍然不能将所有的实际情况重现。对于海洋、天空中未知的领域,更是因未知而无法用地图诠释。

当我们看到古老的地图,吸引我们的通常是其美学艺术,其中的文化意义需要深入研究和猜测才能得知。

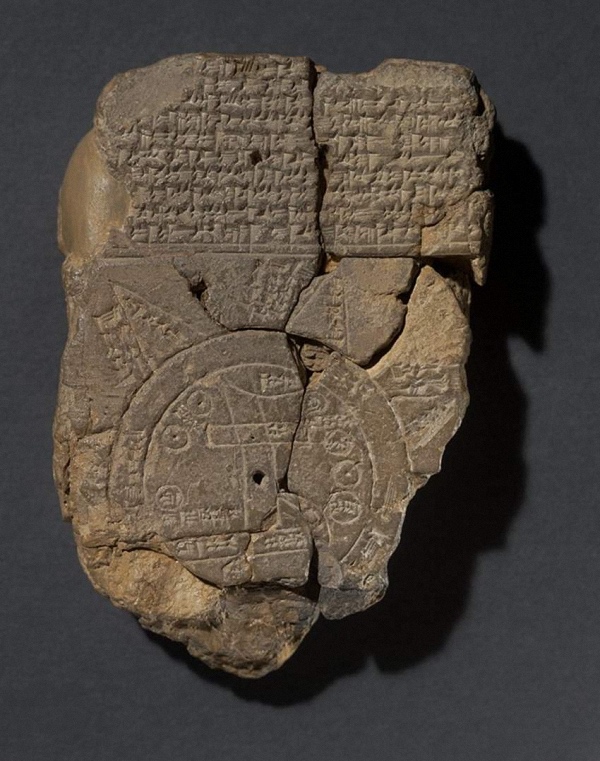

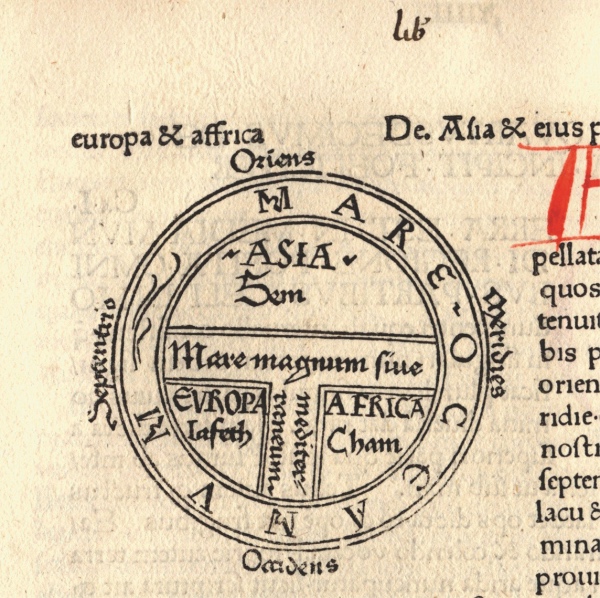

所有早期地图、个人手稿和印刷地图都是独立的作品,具有附加的地理和文化历史维度。最初的地图,写意大过写实。不管是古代两河流域的古老地图,还是中世纪的基督教T-O地图,样子都十分相似:有同心圆,有条形,有陆地,有海洋。在古代中国,也有着天圆地方的思想。

在古代两河流域那幅古老的地图上,中间的圆盘是陆地。陆地顶端是巍峨的群山,幼发拉底河从这里起源,流向东南。

圆盘左侧,是所谓的海洋国家——Bit-Yakin。中间偏上方的长方形是“宇宙的中心”——巴比伦(苏美尔语ká-diĝir-ra-ki,众神之门),北部与今亚美尼亚(Urartu城或者Urashtu城)相邻。

环绕在圆盘周围的是“苦涩的河”(或称为“最初的海”),海周围的小三角代表不同的岛屿(nagû)。无疑,这是古代两河流域人们的思想体现,巴比伦就是世界的中心。

然而,在犹太人眼里,巴比伦确是一座罪恶之城。只因为犹太人曾被俘虏押送到巴比伦,这一被称为“巴比伦之囚”的历史事件。

通过文字记载,可知两河流域古地图上,海的周围一共有七个岛屿。很可惜,关于第一个和第二个岛屿的记载没有保存下来。第三个岛屿被称作“飞鸟航程结束之处”。第四个岛屿位于西北,是“比夕阳或星星更光亮之处”。

第五个岛屿,完全处于黑暗之中,被称作“不可视物之处”,在那里,黑夜连着黑夜,连太阳都看不见。这个岛屿,处在最北面,大概巴比伦人已经知道在北极有极夜的现象了吧!第六个岛屿叫“一头有角的公牛居住并袭击新入者之处”。第七个岛屿,位于东方最接近日出的方向,被称为“黎明出现之处”。

虽然我们试图理解古代两河流域地图,并尝试做出解释,但是我们现在在图书和世界各地的博物馆中看到的古老世界地图,原始意义多半模糊不清。某一历史时段的世界地图,即某一时代制图者的视野,某一时代的目之所及之处。诗、书、画对地图的绘制是极端重要的,地图是图像和文字的融合,地图具有展示与表现的功能,地图不但是实用的工具,也是美观的艺术品。

中国古代有一本地理书,《山海经》,既有文字也有图。陶渊明看这本书,写下了读书笔记《读<山海经>》。其中有这样的句子: 泛览《周王传》,流观《山海》图。俯仰终宇宙,不乐复何如?

《山海经》图文并茂,其文字也如同一幅徐徐展开的卷轴:南山经之首曰䧿山。其首曰招摇之山,临于西海之上。多桂多金玉。有草焉,其状如韭而青花,其名曰祝馀,食之不饥。有木焉,其状如榖而黑理,其花四照。遗憾的是,其中插图不复流传,多为宋人仿画。

虽然现在的我们多把《山海经》当作神话,但是陶渊明并不这样认为。在他心目中,这是现实的写照,是真实可靠的宇宙学知识。

《山海经》引起了诗人的共鸣,俯仰宇宙,天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。地理,与美学相连,正如刘勰所说:若乃山林皐壤,实文思之奥府。

如果说《山海图》是《山海经》的附属部分,那么无独有偶,在西方的中世纪,很多地图作为早期基督教书籍的附属物而存在。在这些传达基督教世界观的地图中,地理知识宗教文本信息的从属。通过地图所传达的对基督教的解释,要比地图的地理准确性更为重要。水手发现世界,教会学者绘制世界,在中世纪,教会抄写员与世俗世界的司法书记员成为教会学者与水手这两个不同世界之间的中间人。

比如,藏在梵蒂冈教廷图书馆的《奥皮奇努斯·德·卡尼斯特里斯的世界》,就反映了绘图者奥皮奇努斯对自己所信仰的基督教世界的思考。

这一首次由教会书写员制作的地图,体现了由水手绘制的地理信息准确的航海图所带来的影响。在这幅地图中,非洲被绘成一个男人的形象,欧洲被画成了一个女人的形象。代表欧洲人的女性的阴部则被放在了“邪恶的”威尼斯。

制图由主观走向客观,不是一蹴而就的,而是需要循序渐进的过程。随着文艺复兴运动的兴起,托勒密的《地理学指南》开始改变欧洲人对世界的看法和绘制地图的方法。这意味着在制图领域,也从教会叙事转向科学叙事。

然而到了文艺复兴时期,地图依旧首先具有美学价值。比如,15世纪装饰精美的《宇宙学》首先是欧洲上等富裕阶层的地位象征,因其中含有基于古代资料的丰富多彩的地图,可以满足亲王们为自己的图书馆锦上添花的需求。毕竟,提高知识水平与丰富艺术收藏,都与直接生产活动无关,有大量闲暇时间从事此类活动,则意味着是不必躬亲生产的贵族阶层。

1534年,数学家奥文斯用心形投影法绘制了一幅世界地图,十分精美,被献给了法国国王弗朗西斯一世。同样,球形仪是政治权力与宇宙知识的象征,也常被一些贵族收藏。当然,它们不只是艺术品,也是教学、展示与理解新地理信息的重要工具,在争夺政治主导权的外交竞争中发挥了重要作用。

正因为古代技术的局限,古代地图是科学与艺术的融合,正因为如此这些地图成为客观与主观并存的历史。作为反映某一时期历史的资料与证据,它们是客观的。而它们本身,又充满制图者的主观意愿,是一部部独立作品。出于谋求利润而制作的印刷地图,更是有讨好市场的考虑。山林皐壤,实文思之奥府,地图之中,亦充满世界的美学。

绘制地图的动因之二:图穷匕见,为军事与政治而绘

提到地图,不得不提一个家喻户晓的故事:荆轲刺秦王。《战国策》记载了“图穷匕见”的故事。

秦始皇接见荆轲时,见了仇人被斩人头,又听说燕国欲献大片土地,十分开心。就在这时,匕首露出,秦始皇推倒荆轲,挣脱而逃,衣袖都撕断了,围柱追逐一番之后,秦王才知抽剑砍伤荆轲,众大臣侍卫随后用乱刀将荆轲杀死了。

图穷匕见中的地图,是燕国的一个十分重要的地区,督亢的地图。献上城池地图,就代表放弃了地图上某地的统治权,放弃了抵抗,等于是让别人来进攻和瓜分。

地图对一个国家的安全极其重要,其他国家拿到了地图,大军进入,如入无人之境。南宋时的奇耻大辱,“靖康耻”,即将地图交予金人。“金已计议定:可中山、太原、河间府南一带所辖县镇以北周军,分画疆至。别有地图,仍比至定了疆界。”

虽然失去城池十分耻辱。然而,中国和华夏却都不是偏重地理的概念,而是偏重文化。“中国,礼义之国也。”夏,是指中道之国的人,懂得礼仪。三夏是指夏、诸夏、华夏。由诸夏到华夏,才是大一统的境界。接受夏文化的,就不是夷狄。“夷狄进至于爵,天下远近大小若一。”人人皆有士君子之行,人人皆可以为尧舜。“入中国,则中国之”, 中国不是指国境,不是一个地理概念,是文化、思想、道德范围。合乎中道,就是中国人,不论种族。

什么是华夏?大居正,大一统,华夏,将夏华于天下,日月光华,日月以光华天下,这个范围太大了。中国人常常讲“修身、齐家、治国、平天下”,还讲“天下平”,《中庸》中讲“舟车所至,人力所通……日月所照,霜露所坠”,都是中国。《孟子》所谓“居天下之广居”,即人所广居之地,凡是天下有人住的地方,就是我们所守之处。“中国”是有包容的,不喜有界,主张无界。称寰宇、称天下,不说世界。

余定国在《中国地图学史》中说:中国地图学史大都与中国政治文化史关系密切,此处政治文化指帝王与士大夫阶级的制度与实践,士大夫阶级兴起后协助帝王统治国家。士大夫是知识分子中的精英,他们是“劳心者”。

“劳心者”在人口比例上是很小的,比如,在12世纪末,全国的官吏约占读书人的五分之一,而读书人不足全国人口的五百分之一。

由于士大夫自身所拥有的权力、影响力、地位和声望,他们拥有极大的权力和大量的土地。他们集各种社会角色于一身,既是建筑师、工程师、教师、行政人员,也是统治者。

其中,魏晋时期的名臣、地图学家裴秀作《禹贡地域图》,开创了中国古代地图绘制学。李约瑟称他为“中国科学制图学之父”。

《禹贡地域图》是目前有文献可考的最早的以疆域政区为主的历史地图集,内容包括从古代的九州直到西晋的十六州,州以下的郡、国、县、邑及它们间的界线,以及古国及历史上重大政治活动的发生地,水陆交通路线等,还包括山脉、山岭、海洋、河流、平原、湖泊、沼泽等自然地理要素。

裴秀在序言中著名的“制图六体”,即分率(比例尺)、准望(方向)、道里(距离)、高下(高取下,取下为水平直线距离)、方邪(方取斜,取斜为直线距离)、迂直(迂取直,取直为直线距离)。

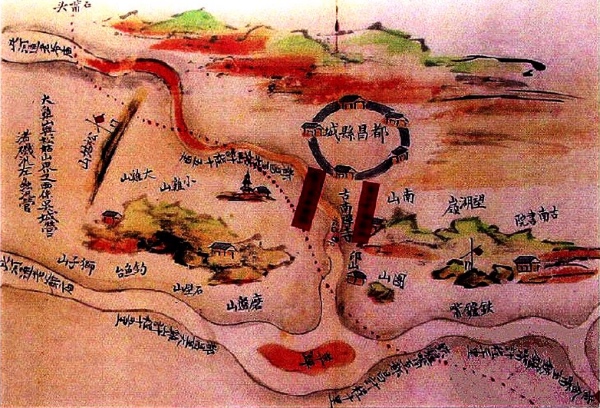

当然,早期的中国地图,有很多像山水画一样,如何区分山水画与地图是一个必须面临的问题。

“若凭空写意,或作重峦叠嶂,或作远岫平林,随意点染,不指名为何山何水者,则为山水。”

地图之所以是地图,就是要表示真实的地理事实,而不是想象中的或者没有的地方。山水画则可以有更多的想象。不过有多少艺术想象,也不好拿捏,还要针对不同的作品来判断。比如,《万里江山图》更倾向于是山水画,艺术作品,而不是地图。中国古代的地图,有很多是城池图、河防图、海防图、水利图,具有设计、行政、军事功能。这些城池图、水利图等都是典型的地图。

19世纪20世纪初,许多外国人来到中国并记录下自己的见闻。他们为了让国内的朋友们更好地了解中国,描摹一些图画来展示中国人的习惯和行业,并加以简单的文字介绍,比如,英国维多利亚阿尔伯特博物馆馆藏的亨利·梅森编著的《中国服装》,日本东北大学收藏的青木正儿编著的《北京风俗图谱》等。画下街头见闻,并不算什么,大家也喜闻乐见,要是画地图,那就是危害国家安全了。

1805年,清朝的一个衙门发现一封用外语写的信件中有一幅地图,经过调查,一位名叫阿德奥达托的意大利人,承认信件和地图是他寄给教皇的。

他自称地图上的地名表示中国天主教徒的分布地区,因为不同的派别,规定不一样,所以用不同的符号表示不同的派别,这样就可以知道各地区的中国教徒分别属于什么派别,以后教皇再派新的传教士来中国就可以派遣可以接受的派别,避免纠纷的发生。

然而,当中国官员问阿德奥达托是如何得到这幅地图时,他回答说:“这是西堂的一幅旧地图,就在我任院长后,我在字纸篓中发现的。”中国官员不满意这种解释,如果真是在字纸篓中发现这幅地图,阿德奥达托又如何看得懂地图上的符号呢?

其实,偷画地图这种事更早就有。在1086年,有人曾上奏提醒中国当朝注意,高丽使节可能绘制中国相关的山川地图,并将这类地图情报交给北方的契丹。“熙宁中,高丽入贡,所经州县,悉要地图,所至皆造送。山川道路,形势险易,无不备载。……”

如今,我们去一个陌生的地方,要先看地图,才能知道路怎么走,不至于迷路。古代两国交恶,可能发生战争,当然要了解对方的地图了。

西方中世纪的世界地图中,对于现代人来说,应该是很难读懂,因为其中包含了很多神秘元素。里面的怪人在现实世界中并没有对应物,许多古城也都已经沦为废墟。比如伦敦《圣咏集》世界地图中有亚历山大大帝建造的巨墙与铁门,墙外是可怕的食人族,他们是吃人肉喝人血的反基督徒的追随者。

在西塞亚,有绝大的狮鹫格里芬折磨着那里的人们,“这种瘦长的生物是一种长着四条腿的鸟,是最好斗的捕食者。它们生长在世界北端的高山山坡上,那里的高度令人目眩。它们的身子如同狮子,并且长着翅膀以及鹰的脑袋。它们尤其喜欢攻击马匹。它们有一个习惯是将人撕成几块,还能用利爪将一群牛撕成碎片,公牛在它们面前如山羊般弱小。”

当然,并不是所有的西方地图都是如此猎奇。拿着那些用概括的方式描绘真正的城市、山川、河流的地图,一个活在中世纪的人也可以计划一次前往罗马、耶路撒冷的朝圣之旅,还可以重走圣雅各之路。

而拿着这些记载城市中重要名胜及其附近公共中转站的地图,再加以测绘,或是直接拿到城防图,无疑可能会被加以别有用心的军事用途。

不管西方还是东方,绘制地图自然不会缺乏军事战争的动机,战争带来的掠夺,无疑是快速积累生产资料和财富的方式。而绘制地图,可能是出于政治需求,西方画地图的人可能是神职人员,统治阶级,还有可能,是探险家。为了谋生、获利,愿意冒险的人去探索新的出路,比如去开辟新航路,绘出海洋图。然后,这些又被有闲阶级买下,通过此路线进行掠夺和贸易。

绘制地图的动因之三:为了黄金与荣誉,打开贸易之门

《马可波罗行纪》中写道:“我在东方看到了喷油的泉,可以燃烧的石头,用轻巧的纸张来做的货币……”“(日本)君主有一大宫,其顶皆用精金为之……宫廷房室地铺金砖,以代石板,一切窗栊亦用精金。”

这如何能不激起西方人对东方的向往?

到了15世纪末,在不同的皇室支持之下,西方的大航海时代终于来了。虽然此前,中国的明朝也曾有郑和下西洋的伟大事迹,但是因之后的海禁,中国的官方航海水平停滞不前。虽然现在我们大多认为中国以“天朝上国”自居,不知外国如何。但是其实并非如此,国家与民间,是不一样的认知体系。曾经许多日本的漂流民得以还乡,都是得益于中国的商船。

在大航海时代开始至塞尔登地图出现之前,来自中国的地图常常引起西方航海家的重视,他们觉得,自家出产的航海地图好像不甚准确。比如英国东印度公司的萨利斯船长几次在日记中提到航海地图,抱怨它们不准确。

中国是航海家们非常向往的地方,来自东方的地图,出于实用目的抑或是商业目的,都会被好好研究。那一时期,东方学研究改变着历史学和法学所有领域研究的准则,掌握亚洲语言成为知识分子的前沿技能,乃至越来越多欧洲国家将之列为必修课。

一个著名的中文海图是塞尔登“地图”。塞尔登地图(约1608年绘制)约以 1: 4750000 比例画成,有着令人惊叹的精确性,尤其在海洋轮廓方面,绘图师的视角令人好奇。研究员不经意发现的图背面线条,揭示了这个谜团:绘图师是依据海图中的航线数据,先绘制航线,此后在周围填充海岸轮廓。所以,历史学家认定塞尔登地图其实是一个航海路线图。

中国官方不重视航海,航海高手在民间。西班牙、葡萄牙、荷兰、英国却不是如此。他们鼓励航海家和水手们探索未知的领域,绘制新的航线图,并将其作为机密,不能透露给其他国家。以防其他国家来进行贸易竞争或发动军事攻击。例如,“自1510年起,西班牙贸易部受此指示,对通往西印度群岛的地图和航海图严格保密。”

有人说,世界历史从葡萄牙开始,正是葡萄牙人的大航海,才使得世界成为一个如此紧密的整体。葡萄牙的建国和崛起靠什么?靠航海。航海靠什么?靠地图。

葡萄牙在15世纪进行的大西洋探险和1415年对休达的征服标志着葡萄牙成为海上强权的开始。其后,葡萄牙开始大力发展航海学校,以及加强地图学的知识。在一个世纪后,葡萄牙终于成为欧洲首个打通往印度航线的国家。迪亚士,瓦斯科·达·伽马,为西班牙国王服务的斐迪南·麦哲伦等一位位创下了不朽的航海历史。

1502年的“坎迪诺世界地图”被誉为葡萄牙制图史上的珍珠,它遵循了波特兰海图的传统,包括罗盘玫瑰、罗盘方位线和用于确定距离的比例尺。赤道、南回归线和北回归线首次在航海图上被标记出来。

更为重要的是,这幅地图首次描绘了由《托德西亚里斯条约》所确立的分界线,将世界分为葡萄牙和西班牙的势力范围。

《托德西亚里斯条约》是两大航海强国西班牙帝国和葡萄牙帝国在教宗亚历山大六世的调解下,于1494年6月7日在西班牙卡斯蒂利亚的小镇托德西利亚斯签订的一份旨在瓜分新世界的协议。

条约规定,两国将共同垄断欧洲之外的世界,并将穿越当时已属葡萄牙的西非佛得角群岛,与哥伦布最早“发现”的美洲古巴岛和伊斯帕尼奥拉岛连线中点的经线,作为两国的势力分界线。这条被称为“教宗子午线”的经线,位于西经46°37'附近。葡萄牙得到东边的大洋,而西班牙得到西边的部分。正是这条分界线,使得巴西成为葡萄牙语地区,而拉丁美洲以西班牙语为官方语言。

葡萄牙人卡布拉尔,在1500年到达了巴西,并第一次进行实质性的勘探。为了庆祝他诞辰500周年,葡萄牙还发行了专题硬币,将他的头像印在硬币上。

然而,历史证据表明,卡布拉尔并不是第一个发现当今巴西地区的欧洲人。如今,在巴西西北部的委内瑞拉发现了罗马硬币,这些硬币大概来自代被风暴带走的船只。西班牙和葡萄牙,是大航海的先行者。虽然他们较好地履行了《托德西亚里斯条约》,但是这一条约漠视了其他欧洲强国的权利,在英格兰、法国崛起后,遭到抵制。

每个国家,都对自己的航海图保密,想要独占在某一海域行驶的权利。同时,他们还寻找法理依据。

比如,荷兰东印度公司为应对与葡萄牙、英国的贸易争端尖锐而激烈。荷兰人格劳秀斯著《海洋自由论》一书,为荷兰的利益扩张提供理论依据。主张海洋无主,任何国家的船只,出于开展贸易的需要,可以在所有海域中自由航行。而英国人塞尔登受此触发,著《海洋封闭论》,它主张海洋为私有财产,国家可以占有。这两种观点为现代国际海洋法奠定了基础,即既承认海洋自由又允许合理管辖。不得不说, “精明的算计和强词夺理,在很大程度上取代了简明的侵略和毫无限制的暴力,成为众所公认累积财富的最佳方法。”

在大航海时代的背景下,中国也不得不学习西方先进的绘图知识。康熙皇帝曾经请三位传教士测绘长城地区的地图,并令他们继续测量全国。

“沿途他们常常观测太阳子午线的高度,他们观测每一罗盘方位,小心观测山顶的差异和偏角。”总体看来,正如同历史学家卜正民所说,地图不单单是地图本身,而且是它所绘制的那个时代的世界,是与地图密切相关的那些人的故事。无论东方还是西方,人们的绘图技术影响地图的精确性,世界观则决定地图的呈现方式。地图,是世界观的呈现,是感性与理性的交织,科学与艺术的融合。

到了18、19世纪,世界地图的地理信息越来越准确,开始为科学与政治目的服务。有了准确的地理信息的帮助,各帝国的边界与殖民地能够展现得更为精准。随着19世纪的到来,制图学被用于支持有明确地理边界的单一民族国家,以及这些国家的可以追溯到地理大发现时期的帝国主义殖民政策。那么,现在呢?在未知的海底和未知的宇宙,谁会掌握主动权,测绘得最为明晰?

参考资料:

1、(美)余定国:《中国地图学史》,蒋道章译,北京:北京大学出版社,2006年。

2、(加)卜正民:《塞尔登的中国地图》,刘丽洁译,北京:中信出版社,2015年。

3、(加)卜正民:《纵乐的困惑:明代的商业与文化》,方俊等译,北京:生活•读书•新知三联书店,2004年。

4、(加)卜正民:《明代的社会与国家》,陈时龙译,合肥:黄山书社,2009年。

5、(日)松浦章:《明清时代东亚海域的文化交流》,郑洁西等译,南京:江苏人民出版社,2009年。

6、(日)松浦章:《中国的海贼》,谢跃译,北京:商务印书馆,2011年。

7、(日)松浦章:《清代华南帆船航运与经济交流》,杨蕾等译,厦门:厦门大学出版社,2017年。

8、(芬)马里奥·T.努尔米宁:《欧洲地图里的世界文明史》,北京:东方出版社,2019年。

9、张丽玲:《卜正民〈塞尔登的中国地图——重返东方大航海时代〉评述》,《海洋史研究》,2016年7月,第9辑。

10、刘向:《战国策》,上海:上海古籍出版社,2015年。

11、沈括:《梦溪笔谈》,上海:上海古籍出版社,2015年。

12、Wayne Horowitz,Mesopotamian Cosmic Geography. Eisenbrauns Winona Lake, Indiana: 1998.

13、Emma Helen Blair, ed., The Philippine Islands, 1493–1803 ,Cleveland, Ohio: 1903.

14、Frances Gardiner Davenport, ed., European Treaties Bearing on the History of the United States and Its Dependencies to 1648 , Washington, DC: Carnegie Institute of Washington: 1917.

15、Lunde, Paul (July–August 2005). "The Coming of the Portuguese". Saudi Aramco World. 56 (4). Houston, Texas: Aramco Services. Archived from the original on 31 October 2014. Retrieved 30 October 2014.

16、https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral