讲座︱夫马进:世界史与中国史上的讼师

在中国历史上,特别是明清时期,讼师是一个值得注意的群体,他们是百姓进行诉讼时所依赖的对象,是司法运作中的实际一环,但又在法律和道德上为人所鄙弃。这一群体究竟有着怎样的特点,他们矛盾性的存在又反映了中国社会怎样的特征呢?

2019年10月31日和11月3日,日本最高学术奖项“学士院赏·恩赐赏”的获得者、京都大学名誉教授夫马进应邀于南开大学历史学院举行两场学术讲座。讲座以“世界史和中国史上的讼师”为题,以宏观的视角比较了古今中外类似于讼师的社会群体,对于明清时代的讼师在世界史和中国史上的定位进行了讨论,并交流了治史的心得。

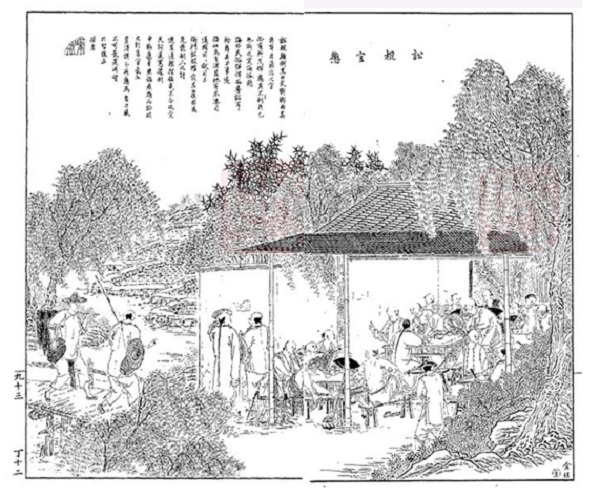

夫马教授首先以1910年《点石斋画报》中的一幅图画引起大家的兴趣。在这幅名为“讼棍宜惩”的图画中,哪一位是讼师呢?为什么他看起来很有地位的样子?有人指着墙上贴着的文字给大家看,那是什么?讼师为什么在乡下活动,而不是在诉讼发生的城里呢?对于这些问题,夫马教授提出了自己的假想,并开放给大家讨论。他也借此引出了自己从事讼师研究的缘起。

对于讼师的兴趣——讼师研究概观

1983年,夫马教授为研究善会善堂,在查阅《申报》时读到一篇1873年写作的《状师论》,其中比较了中国的讼棍和西方的律师,由此他对于“讼棍”产生了兴趣。当时对讼师的理解仍限于传统文本中蛇蝎歹毒的形象。但随之却在清人王有孚的《一得偶谈》中读到了肯定讼师的论述。这一例外引起夫马教授的注意,怀着一种“为讼师洗冤翻案”的“孩子气”般的兴趣,夫马教授开始了有关中国讼师的研究。

历史文献中的“例外”不应当被忽视。夫马教授特地举了万历十年杭州民变中丁仕卿的形象作为例子,讲述了《万历杭州府志》中的“例外”记录对于深入研究这一事件的重要意义。正是对这种例外的重视,才能使我们更全面地认识历史上的人物、人群与事件。因而,从王有孚对讼师的“例外”评价出发,夫马教授开始了对中国诉讼制度的探讨,既对讼师秘本进行了考察,也开展了对于地方档案的研究。

此次的报告是夫马教授对于诉讼研究的最新成果,他以更宏观的视角,将明清时期的讼师与世界史和中国史上的类似群体进行了比较。

苏格拉底与邓析:古代希腊社会与中国春秋社会

古希腊诉讼成风,著名哲学家苏格拉底正是在这一背景下被提起公诉并判处死刑的。苏格拉底自己也被塑造成“讼师”的形象,在阿里斯托芬尼斯的喜剧《云》当中,苏格拉底开办了“冥想塾”教授诡辩术,只要给钱就可以在这里学到颠倒黑白的辩论方法,因而他也被称为“诉讼先生”。古希腊有很多类似于明清时期讼棍的“好讼者”,日文音译希腊文称为シユーコパンテース。他们或是胜诉后从城邦国家那里获得奖励,或是以撤诉为条件向被告人索要钱财。从后者来看,他们与明清时期的讼棍非常相似。但如果考虑到政治体制与政治制度,シユーコパンテース与“讼棍”的不同就会显现出来。古雅典实行“公诉制度”,任何人对危害城邦的行为均可提起公诉,并将其视为保护城邦的义务。尽管国家并不喜欢“好讼者”,但依然会允许他们的存在,因为这是对于民主与城邦安全的保障。

同一时期的中国正处于春秋战国时代。大约早于苏格拉底一百多年的邓析,被视为讼师的先祖。《吕氏春秋》记载,邓析以其两可的说法进行诡辩,颠倒是非,使得郑国大乱,最终被子产处死。但这一说法在清代已为俞正燮所质疑。《吕氏春秋》本身即是一部故事集,邓析很有可能是因为既是法家、又是名家因而被附会了很多故事的。结合日本学界先秦史的研究成果可知,春秋时代的中国其实远没有古希腊那么多的庶民诉讼;而通读《左传》和《国语》,也找不到有关类似于讼棍的人群。春秋时代的诉讼几乎都是贵族之间的,只有一例除外,但实际上也与贵族相关。不同于古希腊从公民中抽签选取审判团来审理诉讼保护城邦,春秋时代的诉讼审理是以统治者调解争端的形式进行的。可以说,在这一时期,中国和西方就已经出现了很大的分化。

从“诉讼社会”到“健讼社会”

通过文献我们可以确定,在2世纪的东汉时期,百姓(庶民)的诉讼明显地增多了。王符在其《潜夫论》中记述当时诉讼过多以致妨碍农耕。尽管王符的记载有夸张之处,我们仍然可以看到东汉已经进入了“诉讼社会”。此时已经有了上诉制度。诉讼向万民开放,并可一直上诉到都城洛阳。虽然如此,王符所反映的却绝非秦汉时期的全体面貌。自汉武帝独尊儒术以后,在国家的统治理念中,诉讼以少为宜。正如《论语》中所言,“听讼吾尤人也,必也使无讼。”史料中亦多见官员感化民众以息讼的记载,如《后汉书》即载王堂治理山东数年间无讼。王符笔下的诉讼社会,恐怕是东汉国家统治能力低下的结果,而这一时期的诉讼即便上达至都城,仍然往往以“冤结”了案,呈现出一幅黑暗的图景。这与中国历史上的“一治一乱”的特征是有着密切的关系的。

如果说中国在东汉时期出现了“诉讼社会”,那么到宋代则进入了“健讼社会”。宋代是诉讼也非常多,但整体上并没有给人向东汉时代那样的黑暗印象。“健讼”、“讼师”两个词汇均在宋代出现。同时,“讼学”和“讼师秘本”也登场了。讼师秘本是专门用来学习诉讼的课本,如在宋代江西地区即流行《四言杂字》,教授词讼。这与宋代的社会转型有着很深的关联。科举在宋代开始真正成为平等的制度,基本上任何人都可以参加,而这也造成了大量的下层知识分子,不得不代写诉状而生活,不得不成为讼师。这一现象反映了中国社会在宋代的重大改变,也与中国历史的分期问题紧密联系起来。

传统的中国史研究采取“封建社会”和“近代”的两分法或“上古”“中世”“近代”的三分法,但以内藤湖南为代表的“京都学派”提出四分的方法,在“中世”与“近代”之间加入“近世”一个分期,并将宋代作为中国近世的开端。夫马教授赞同这一观点。同时,在西方学界对于欧洲历史的分期中,在传统的“上古”“中世”“近代”之间,近来也同样出现了“前近代”(early modern)这一分期,成为认识历史的一种方式,与“近世”与异曲同工之妙。那么,在前近代的欧洲,是否也可以发现类似于“讼师”的群体呢?

16、17世纪英国的pettifogger

现代英文中对“讼棍”的对应译法为pettifogger。与“讼棍”一样,pettifogger在前近代的英国也被称为“毒蛇”。贵族大法官Thomas Egerton最早使用这一称谓,在1601年将英国的attorney和solicitor(二者均为国家承认的诉讼代理人)称为pettifogger并比作“国家的毒蛇”。看起来“讼棍”与pettifogger的对译是很合适的,然而仔细思考会发现这种译法的错误。无论是attorney还是solicitor,都是参加过司法考试并取得国家认可的职业,而“讼棍”在中国则始终是非法的,不被认可的。

这带来了同一时期东西方处理诉讼激增问题时的不同的办法。英国通过限制attorney和solicitor的人数,减少诉讼代理人的数量来控制诉讼,但这些专业人士提出的诉状一定会被受理。而中国则更多地选择了不接受诉状或受而不理(批复“不准”或“毋庸多渎”)的方式来控制诉讼。尽管法律上禁止地方官不收诉状,但实际上这一行为甚至也得到了皇帝的许可,从雍正皇帝与大臣的往来奏折中,我们就能看到这种现象。

江户时代日本的“公事师”与“公事宿”

最后,夫马教授将视角转向东方,借助滝川政次郎先生的研究,介绍了江户时代日本的“公事师”与“公事宿”,并与明清时期中国的“歇家”进行了比较。

在日语中,“公事”就是诉讼的意思。“公事宿”是为从地方来到奉行所(审判厅)所在地进行诉讼的人们提供食宿的地方,“公事师”是“公事宿”的经营者和工作人员。而在中国,同时期也经常可以看到“歇家”。在司法档案的首页,往往会写到原被告及人证所住歇家的地址,歇家均在城市里,是给乡下来城诉讼的人提供住宿的地方。但城里人如果诉讼就不会去歇家,而是直接在家里。这种城乡或者说本地与当地的差别是日本学者在研究“公事宿”时未曾注意的。

在日本,公事师的一个很重要的工作就是代写诉状,但这种事情在中国是绝对不会被允许的。此外,公事宿代奉行所向被告递召唤状、代替原被告本人出庭以及为原被告提供私下解决等合法或默许的职权,在中国也是不可想象的。公事宿所提供的内部调停甚至在背地里受到衙门的支持。这种差异所反映的中日近世社会的不同,目前还没有合适的解释,值得深入研究。

结论

通过上述比较研究,夫马教授对明清时期的“讼棍”在世界史与中国史上的历史定位给出了新的认识。首先是与欧洲的比较。古希腊存在很多类似于讼棍的“好讼者”(シユーコパンテース),是一个诉讼频发的社会。但相较于诉讼引发的社会问题,古雅典人更注重通过公诉来保障市民的权力和城邦的安全,维护民主,防止僭主制。古希腊的审判时“格斗技式”的,诉讼由原告提出才被受理,而诉讼的过程就像竞技一样,以击倒对手为目的。这种诉讼模式被古罗马所继承,继而影响到后世西方社会的诉讼。

在中国,审判是“询问式”“究问式”或者说是“专制式”的。审判的目的并不同于古希腊要判断孰对孰错,而是要查明真相。对于刑事案件,即便没人提起诉讼,也要进行查办。审判官是皇帝的代理人,是百姓的父母官。诉讼者可以直接向审判官说明真相,就像孩子可以直接与父母沟通一样。因而在国家理念中,诉讼是不需要讼师讼棍这样的代理人的。

但是百姓有着与国家不同的意识。自秦汉以降,中国就是一个缺乏共同体的社会。即便是在同一宗族之中,在均等继承的制度下,相互之间也会出现纠纷,引发诉讼。对百姓来说,是一个“非常危险的社会”。他们要在这样一个社会中保证自身的安全,就只能依靠于讼师,从他们那里获得法律知识和实际的帮助。因此也就形成了长期存在的讼师群体。

夫马教授认为,中国的诉讼模式始终没有西方那样的“权利意识”,而代之的是一种“情理意识”。日本和朝鲜与中国发展出了同样的“询问式”的诉讼模式。不过,在日本和朝鲜的史料中,却很少见到有关讼师与讼棍的记载。很有可能在日朝两国,诉讼并没有像中国那样成为一个严重的社会问题。看起来日本的诉讼数量是远少于中国的。夫马教授与专攻日本诉讼制度的大平祐一先生在邮件往来中多次谈论了这一问题,两人至今还没有形成确定的答案。日本的诉讼数量是否真的少于中国?如果是,原因又是怎样呢?这个问题或许只能等待更进一步的研究了。

讲座结束后,在座师生与夫马教授进行了热烈的讨论。讨论围绕着古希腊“好讼者”的最新研究动向,明清司法运作中“不准”惯例的存在,东方社会对于“中介人”的态度以及明清中国和日本的“私解”现象提出了很多具有启发性的见解与阐释。夫马教授还借此机会,谈到了很多治史的原则与方法论的问题,特别强调了读书从头到尾地读的重要性,建议在座同学把精读一些书作为基本功。夫马教授的讲座展现了其宏阔的视野,独到的问题意识与细致的史学功夫,为在座师生奉献了一场精彩的学术盛宴。