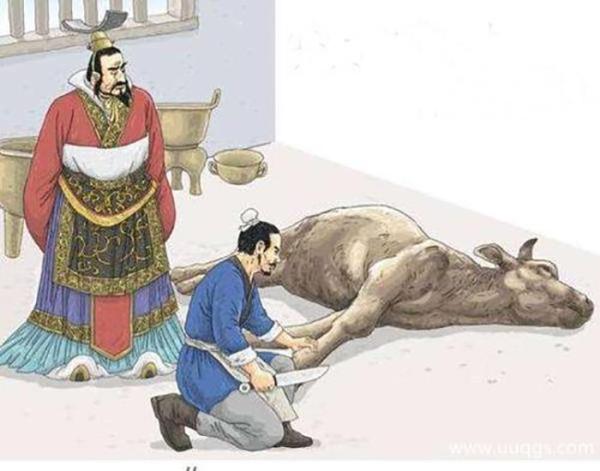

维舟:“庖丁解牛”新解

“庖丁解牛”是《庄子·养生主》中的名篇,这通常被认为是庄子借“解牛”为喻,来表达顺其自然的养生之道,在中学课本的解读中甚至被理解为表现劳动人民的技艺之熟练。不论各家解说为何,似乎所有论者都认为,这是庄子所写的一个寓言故事,重在传达寓意,此事由此成为哲学意义的载体,超越了真实事件本身。简言之,它被视为“经”,而非“史”。

不过,如果将此事放回到历史语境中,我们可以获得不一样的认知。正如考古挖掘时,物品的背景能提供重要信息,一个陶罐是放在地板上还是放在桌面上,可能呈现出完全不同的意义。有些考古学家甚至强调“背景就是一切”,一件被盗墓者偷卖到市场上的文物,由于脱离了考古背景,“它就丧失了90%的价值,因为它已经无法提供多少关于它所属时代的信息了”。从某种意义上说,传世的文献史料也都是在一定意义上脱离了其最初社会语境的孤立“文物”。

研究中国近代史的学者瞿骏近年提出“再历史化”,认为以往关于一些重要历史问题的认知多是建立在一个“相对窄小的史料基础之上,而且解读、分析问题的方法比较单一”,但如果“尝试扩大史料的范围,重新进入历史的情境”,是可以获得不同认知的。对以往的传统经典来说,随着章学诚提出“六经皆史”,很多抽离时代语境的“经”已经被逐渐“再历史化”,但即便如此,似仍无人将《庄子》当作历史来看待。这一定程度上是因为《庄子》所记载的往往难有历史可以考信,但我们或许可以从“庖丁解牛”一事为切入点,试着重新进入历史的情境。

作为圣职的庖厨

在庖丁解牛的故事里,首先需要注意的是此人的身份。“庖丁”一般被释为“名叫丁的厨子”,“丁”大体可确定为他的名字。这种用天干命名的方式在先秦最常见到的便是历代商王姓名,汉学家艾兰在《龟之谜》中认为,“商王在他们所属的那个天干日(他们所属的太阳出来的那天)里接受祭祀;在那天,他们和祖先,包括上帝能够互相沟通。”这一习俗至今仍在佤族人名中遗存,佤族人名的第二个部分来源于自己出生这一天的天干——例如出生在丁日,则名字的第二个成分就必然叫“丁”。

不妨推测:庖丁本是宋人,宋国正是殷商遗族所建,其开国君主是末代商王纣的庶兄微子,故而庖丁的名字沿用了商族以天干命名的旧俗。虽然他是为魏王解牛,但宋魏国土紧邻,当时宋人在魏国者为数不少,惠施且身任魏相,甚至庄子本人就是宋人——或许就是因此才知道此事。此外,在他解牛时,其动作富于音律感,“合于桑林之舞,乃中经首之会”,各家注解均认为“桑林之舞”是商汤王的乐曲名,“经首”则是尧乐曲《咸池》的一章,如果庖丁是宋人,那么他作为商族后人熟知这些乐章就更顺理成章了。因为最初为优待殷商王室,安抚武庚叛乱之后的殷商移民人心,周公特许宋公室沿用商王礼乐,故此宋国保留旧文化特别浓厚,春秋时因而出现宋襄公这样推崇复古理念的君主。老庄道家思想也可能有殷商文化背景,老子、庄子事迹均与宋国相关,这恐非偶然。

为什么一个厨子能具备这样深厚的礼乐造诣呢?除了他的商族后人身份,恐怕也因为一个事实:在当时,庖厨并不像后世那样仅是一份普通俗务,而是与宗教礼仪相关的圣职。传说中的人文始祖伏羲在《周易·系辞下》中又写作“庖牺”,这恐非偶然。《庄子·养生主》中的文惠君之所以亲自观看庖丁解牛的全过程,合理的解释恐怕是:这是献祭之前的一个特殊仪式,也因此,庖丁解牛的动作充满宗教的虔诚与仪式感。在此前的各家注解中,似乎只有王厚琛、朱宝昌著《庄子三篇疏解》明白指出,庖丁其实是“在宰杀祭祀宗庙所用之牛”。

“解牛”本身就是不寻常的。汉字“牺牲”二字均以“牛”为偏旁,其本义就是祭神的牛——色纯为“牺”,体全为“牲”。六牲与祭祀燕享、礼仪的关系极深,而牛这样的大牲则又尤为隆重,必是祭神求吉之用。按古代礼仪,祭祀时牛羊豕三牲齐备称为“太牢”,而只用羊豕二牲则称“少牢”,可见杀牛是用于最隆重的祭祀。《易·既济卦第五爻》爻辞九五:“东邻杀牛,不如西邻之禴祭,实受其福。”这体现了周人的实用精神:修德者与其杀牛祭神求福,不如以饭菜薄礼祭神,其德行还更能得到回报;但这话也表明,杀牛正是为了祭神。

战国初年虽然礼崩乐坏,但这样的礼法精神仍为社会严守不改。《孟子·梁惠王上》说得明白,齐宣王看到牛将被屠宰,原因则是“将以衅钟”——即新钟落成时,以牲畜之血涂抹在钟的缝隙中祭神求福。据《礼记·王制》:“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕,庶人无故不食珍。”这意味着,杀牛不仅是贵族专利,而且哪怕是天子诸侯,也只有在祭飨这样特定场合、仪式下才能杀牛。直至东汉,会稽郡的牛也都是用来祭神的,故《后汉书·第五伦传》记“民常以牛祭神”。无故杀牛则须受罚,据《韩非子·外储说右下记载》:秦王生病,百姓杀牛祈祷他早日康复,但秦王却下令责罚,因为未经下令而擅自杀牛祝祷(“非令而擅祷”)是破坏成规。到后世,平民杀牛祷神甚至都可能被判死罪。实际上,秦汉时期民间并不饲养肉食用牛,既然如此,那么杀牛的目的自然也并不像我们现在这样是为了肉食,而势必是其他更重要的目的。

据此来看,庖丁绝非一个普通的厨师,他说得明白:“今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣。”十九年解数千牛,那几乎每一两天就杀一头牛,可能一次祭祀就杀好几头。在一个“诸侯无故不杀牛”的时代,他竟能“解数千牛”,足可证明他不仅对相关祭祀仪式极为娴熟,而且必是君主的专职庖厨——否则没有机会解牛,而且也只有君主才能进行这样大批献祭。在罗马帝国时代,尤利安皇帝常会在一天内杀掉多达一百头公牛作为祭神的牺牲,以至于当时流传一个笑话,说他如果在波斯战争中胜利归来,所有长犄角的牛必将绝种了(见《罗马帝国衰亡史》第二十三章)。无独有偶,在深植罗马社会的密特拉教中,主神常以杀牛的形象出现,因为公牛的鲜血被视为宇宙的生命之血。直至公元前3世纪,罗马都以法律明文禁止杀牛、食牛肉,牛只能用于耕田和献祭。

庄子同时代的孟子曾对齐宣王说“君子远庖厨”,原因是有不忍的仁心:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。”这乍看与魏惠王观看庖丁解牛矛盾,但更有可能的是:孟子从儒家价值观出发,将这个献祭的场景世俗化了。法国人类学家马塞尔·莫斯在《献祭的性质与功能》中说,献祭的共同程序就是“通过一个牺牲的媒介,建立神圣与凡俗的沟通手段,这个牺牲也就是在庆典程序中被毁灭的东西”,在先秦天子诸侯的祭神仪式上,这个媒介就是牛,“如果这些宗教力量是生命力量的本质,那么它们就具备了一种性质,使得普通人和它们的接触成为可怖的事情”,此时,祭主必须最大地谨慎。“君子远庖厨”的真正原因恐怕是因为这种献祭仪式带有相当恐怖的色彩。

这从庖丁的动作中可以看出:他解牛时“合于桑林之舞”,这种舞或许因其上古的巫术色彩,本身就相当恐怖。鲁襄公十年(前563),宋平公设宴招待晋悼公,席间以盛大的桑林之舞让贵宾观礼,结果晋悼公竟然害怕地退回房间里,生了一场大病。这符合上古巫术观念的通例:神圣事物让人产生的感受是极其复杂的,既尊崇又畏怖,合“敬”与“畏”于一体。正因此,在孔子时代已开始出现对鬼神“敬而远之”的态度;到战国时期,对死去祖先的态度也开始分化:虽然敬奉,但又更加防范他们回到阳世,因而要将它们严密隔绝在墓葬中。这表明在一个愈加世俗化的时代里,那种对神圣仪式的畏怖感得到了强化,与此同时,能像庖丁这样在解牛时“合于桑林之舞”的人或许也越来越少了。

很可能,在庖丁的时代,厨师与担当宗教职能的巫祝尚未完全分化。商代居所中还没有出现独立的厨房,直至春秋战国时期才开始出现。《庄子·逍遥游》有言:“庖人虽不治庖,尸、祝不越樽俎而代之矣。”此即成语“越俎代庖”的出典,“尸”在祭祀传统中犹亡灵之宿主,此言巫祝不能逾越职分而为庖厨,但反过来说,恰可证明庖厨与巫祝在当时仍是有一定相通的职司,因而庖丁行为的宗教色彩并不足怪。在古罗马时期,掌管杀牲、烹饪的大厨用希腊语称为“magirus”,其字面含义是“大祭司”。也就是说,在上古人的心目中,食物都不仅仅是食物,而是神灵赐予、也献祭给神灵的,厨师因而与宗教密切相关。《宴飨的故事》中这段话足以启发我们对那个时代社会场景的历史想像:“不同社会阶层、宗教信仰所带来的对肉类的偏好方式。某些切割方式可能被认为是不洁的,因而在屠宰行为中是被禁止的;另一些切割方式或许只有在祭祀神灵的时候才能使用。……在中世纪的爱尔兰,切肉的人在宴会中扮演着重要的角色,他将根据宴会成员的地位决定给他们分配什么样的肉食。”

分食祭神的肉食是社会共同体的最重要仪式之一:“分吃牺牲品是在一切公共的和私人的活动之前,尤其是在宴会之前,故此分吃牺牲品是人与人之间复杂关系的中心环节,也是人与诸神之间更新这种复杂关系的中心环节。”古希腊人甚至只食用牺牲供奉过的肉食,否则他们就觉得自己和动物没什么分别了,“没有牺牲祭拜,就没有对祭祀‘牲畜’的分配权,也就没有社团内部的分配,也就是说,如果你拒绝参与祭拜,等于政治上的拒绝态度,你就将被排斥在城市以外。”他们之所以觉得酒神狄俄尼索斯信徒的饮食习惯堕落,就是因为他们祭祀后把生肉切碎吃,“不对牲畜分割处理,不是大家分享,不动火烹制,这样就是抹杀文明人和野兽的差别。在此环节,屠夫是一种媒介,代表着人从自然状态过渡到文化状态。”这虽然是古希腊的情形,但却非常有助于我们理解庖厨在先秦社会生活所扮演角色的重要性。

儒家一贯十分重视饮食,龚鹏程在《生活的儒学》中指出,在儒家看来,“饮食一事,即为生活世界之主要内容,也通于鬼神。”朱熹《诗集传》曾说:“正小雅,宴飨之乐也。”整个《小雅》,基本上都是宴飨饮食时演奏的音乐。《礼记·内则》对此有洋洋洒洒的记载。饮膳者在天官中所占比例极高(宫正与宫伯总共才91人,膳夫却有132人,加上庖人70人,内饔外饔各128人,亨人27人,等等,比例相当可观),以致整个天官冢宰都可以用烹饪来比拟。《老子》中也有“治大国,若烹小鲜”的名言;《韩非子·难二》则称“凡为人臣者,犹炮宰和五味而进之君”。盖臣宰自古即被视为“调和鼎鼐”的人物,《周礼》贾公彦疏也说:“宰者,调和膳羞之名。”这些充分体现了“礼之初,始诸饮食”的思考特点。

在此,饮食被看成是人类的基本经验,由这个生活经验推拓出去,便可以让我们了解其他事务该怎么处理。被剥夺祭肉的分配权象征着被排斥政治权力,是极大的侮辱,《左传·宣公四年》记载郑灵公故意在宴席上不让贵族子公享用鼋羹,受辱的子公染指于鼎(即“染指”典故出处),最终激发郑国一场内乱。晚至秦汉之际,还有陈平的著名故事:他早年贫寒时主持乡里社祭分肉,因合公道而受父老美誉,他发下宏愿:“嗟乎,使平得宰天下,亦如是肉矣!”(《史记·陈丞相世家》)《史记索隐》注:“陈平由此社宰,遂相高祖也。”可见在当时的社会共同体中,主持献祭、分肉职司的“宰”在被认为可以类比为天下之“宰”,体现着类似的原理。

据文献记载,姜太公早年也曾为闹市屠夫,直到他知遇于周文王。如屈原《天问》“师望在肆,昌何识?鼓刀扬声,后何喜?”《离骚》:“吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。”《鹖冠子·世兵》则明确指出他是屠牛:“伊尹酒保,太公屠牛。”在秦汉以后的载籍中,这常被理解为贤人隐居而操持贱业,这一点曾使美国汉学家艾兰颇感疑惑:“‘鼓刀’一词可能并非如注者所说仅仅为屠夫之意,因为它除了提及吕望之外并没有在其他早期的文献中出现,它可能指吕望明确作出的一个动作,以吸引买主或者文王,或者是指吕望用以屠宰的一种方式。”但如果姜太公之“屠牛”也是某种宗教性的职司,那么他由此理解政治治理之道,并进而得到君王任用,或许也就不难理解了。

厨人之道

在庖丁解牛的故事中,最让人记忆深刻的无疑是他自述经验的那一段:

始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。

有必要指出的是:这种解牛的技艺并非庖丁所独有。《管子·制分》:“屠牛坦朝解九牛,而刀可以莫铁,则刃游间也。故天道不行,屈不足从;人事荒乱,以十破百;器备不行,以半击倍。”《淮南子·齐俗训》:“屠牛吐,一朝解九牛,而刀以剃毛。”高诱注:“齐之大屠。”《太平御览》卷八二八引作“屠牛坦”。汉贾谊《新书·制不定》:“屠牛坦一朝解十二牛而芒刃不顿者,所排击、所剥割皆象理也。”可见在战国秦汉之际,这位名屠也以“游刃有余”的解牛之技闻名于世,而且同样被人用以强调顺天理行事的重要性。

这可说是一种由来久远的技艺,意味着对动物身体结构的深入认知。人类学家理查德·尼尔森曾在考察爱斯基摩人后,于1969年出版《北冰的狩猎者》(Hunters of the Northern Ice)一书,他当时惊奇地发现,爱斯基摩女性精通解剖知识,能迅速把大动物“分割成越来越小的碎块,不用锯,也不损坏一根骨头”。他在追随这些猎人野外考察一年后说,这些土著有深厚的知识,他们的描述“刚开始似乎让人难以置信,后来几乎总是被证明是正确的”。正由于他们工具简陋,所以需要极高的技能,这正如无文字社会的人群常有极强的记忆力、没有导航仪的澳洲土著有很好的追踪技能,这都是生活环境迫使人们以高技能来弥补工具的简陋,现代人则是在工具发达之后逐渐技能退化。

这其实是很好理解的,毕竟,在金属工具发明之前漫长的石器时代,人类都只能用不那么锋利的石器来切割肉类,何况在很长一段时期,最初的金属由于太贵重很少用于制造刀具。毫无疑问,石刀不可能硬砍大动物的骨头,这不仅损坏好不容易才打制成的工具,还会造成食物的巨大浪费。对初民而言,像牛这样的大牲畜是不可浪费的资源,浑身皆可充分利用;在电影《双旗镇刀客》中,孩哥用斧头劈开马肉时,好妹非常生气:“你咋这么笨!这要糟蹋多少精肉。”随后教导他要用刀慢慢剔开。这是一种朴实的生活哲学:在匮乏时必须物尽其用,珍惜工具也珍惜任何一点资源。

在那个年代,庖丁所采取的分解方法恐怕是浪费最小的最佳方式。从生态人类学的视角看,这也可以折射出那个时代中国人与环境之间的动态过程,因为获取、摄入食物的习俗本身是人们基于对文化、环境和技术的综合考虑之后所作出的适应性生存策略。人类社会获取重要营养时,通常都尽可能经常性地在最低的营养等级上消费维持生存的能量消耗,在中国所体现出来的传统就是物尽其用,并且按社会等级分配资源,因此,肉食在中国普通人的餐桌上并不多见。杰克·古迪在《烹饪、菜肴与阶级》一书中说:“世界上最好、最精致的菜肴——中国菜肴并不经常使用动物的肉,在社会等级的顶层和底层都是如此。”汉学家牟复礼也曾说:“食用者用自己的短剑来切割肉类,这种场景是最不符合中国菜肴和餐桌习惯的。”据《战国策》所载,齐国大臣孟尝君的门客分为三等:上等食肉,中等食鱼,下等食菜。

既然物资必须最大限度地利用、并按社会等级分配,那么顺理成章地,在最初就应充分熟悉材料。盐野米松在《留住手艺》中曾说,日本的手艺人“所使用的工具也都是极其简单的,几乎没有能称得上是机器的设备。他们是这样说的:‘工具少,但是我们可以使用自己的身体,因为手和身体本身就是工具。’”这种匠人精神的传统强调的是对材料的极其熟悉和人性化对待,了解不同材料千奇百态的生长习性,以最大限度地利用这些素材。书中宫殿大木匠小川三夫不仅强调要了解木材的不同习性,还认为秘诀之一在于:“整合木头的癖性就是整合工匠自己的心。”这与庖丁解牛的原理实际上是相通的:以非常简单的工具,极其专注地对待自己所要面对的原料素材。

要切割猎物,人类最初只能依赖木头、石块、燧石等极为粗陋的工具来进行粗加工,旧石器时代晚期才出现标准化的石刃,有学者甚至认为这些锋利的石片是最重要的人工制品,可用作切割工具。正如美国考古学家罗伯特·凯利所言,这对史前人类而言意义重大:“通过分解切割、辅助消化的预加工,烹饪增加了肉的价值;它也让肉更易于咀嚼。”加之在祭神和社会公共生活中的重要性,可以想见这原本是一门非常重要的技能。

中国从石器时代起就是以刮削器为主,未曾有过以砍砸器为主的时期。不过,庖丁所处的时代,正在发生着史无前例的变革,这一变革就是随着铁器工具的普及而造成的社会变动。在商代,中国尚处于金石并用时期,西周也无铁器使用的明证;早期的青铜器太过贵重,一般都用作礼器、酒器或仪仗、兵器,日用厨刀所见极少,直到春秋晚期金属加工工艺勃兴。从这个时代起,钢铁工具开始出现,随之导致社会出现大变革,礼制上也冲击了旧系统。

虽然铁器出现的时间仍有争议,但到庖丁所处的战国初期,锋利而廉价的铁制工具已经在中原各地普遍使用,在当时来说可算得是新兴的高科技。就像历史上一再出现的那样,工具的升级强化常常导向技能退化:新工具能更大规模地生产、积累物资,浪费也不那么在意了,而解牛也渐渐无须学习复杂的技术了,直接使用蛮力硬砍便是,这当然会使刀具磨损得更严重,与庖丁那种传统的方式大不相同。庖丁所说的“族庖月更刀”(寻常厨师每月更换刀)恐怕便是这一时期的新现象:由于工具廉价易得,物资大大丰盛,而且这两者彼此相互强化(先进的铁器带来更丰产的农业产出),因此对刀和牛都不必像以前那样小心珍惜了。

这样的趋势在文献中是有迹可循的:“解”(本义是“用刀剖取牛角”)字在甲骨文中已经出现,但篆文才出现代表直接砍的“斩”和“劈”,甲骨文“斫”字本义则是用斧砍石,从造字来说,这意味着砍的动作一般用斧而非刀,砍劈型的刃具一般都是斧、斤、凿等厚刃手工工具。但这种情况至迟到春秋中晚期以后开始出现变化,极其锋利的金属刀剑得以诞生。《战国策·赵策三》记名将赵奢之语:“夫吴干之剑,肉试则断牛马,金试则截盘匜。”《韩非子·显学》也有言:“夫视锻锡而察青黄,区冶不能以必剑;水击鹄雁,陆断驹马,则臧获不疑钝利。”《荀子·强国》则提到刀剑铸造之后,“剥脱之,砥厉之,则劙盘盂、刎牛马忽然耳。”这里用的“断”或“刎”,都意味着刀剑之锋利已可以轻易地直接砍断牛马。

正因为铁器是晚出的,因而英国人类学家詹姆斯·弗雷泽的名著《金枝》中记载,古希腊人禁止铁器带入圣所,普拉第亚城邦的执政官“只有在一年一度纪念普拉第亚战役中牺牲者的仪式上可以佩带刀剑,以宰杀牺牛。其他时间一概不得触摸铁。直到今天,霍屯督人的祭司仍然一律不用铁器制的刀子,总是使用一块锋利的石英石薄片宰杀作祭品的牲畜或为小男孩行割礼。”之所以在宗教上特别保守,很可能是禁忌观念在起作用:“波兰历史上第一次引进铁制犁头以后,连年歉收,农民归咎于铁犁,弃置不用,仍用旧的木犁。”如果庖丁本是具献祭职司的庖厨,那就恰可解释,为何他比一般人更谨守传统的工具之下发展出来的解牛技艺——不过尽管如此,变革也已在他身上出现:他那把十九年“刀刃若新发于硎”的屠刀,看来很可能是金属刀具。

在这样的历史语境下,我们或许可以更好地理解庖丁为何要说那样一番话。春秋时代的社会结构还比较简单,到战国初年却大大多元化,改良与变法成为全社会的共识,“传统”则迅速地失去原有的约束力。作为一个仍然精通传统技艺、身兼巫术与厨艺于一身的匠人,庖丁可谓“非物质文化遗产传承人”,也许是那个时代大浪面前最后一代抱有此类思想的人物。他表达了一种在社会、技术和思想剧变之际的忧虑:新的变化不仅仅是造成物资浪费、工具磨损、技能退化,更重要的是助长了人的欲望,而如果不懂得顺应“天道”(自然规律或自然秩序),到头来可能会吃大苦头。在我们的时代,也有很多类似的观点,例如“有了新技术后,人类变得狂妄,结果遭到大自然的报复,应当谋求可持续发展,爱护地球”。但这样一种观点能系统化表述出来,本身正是因为时代已经发生了变化。