与新中国一同成长|罗中立:《父亲》之后,一直在画农民

1980年,第二届全国青年美展上一幅描绘包裹头巾、脸庞黝黑、嘴唇干燥、布满皱纹的老农形象的作品获金奖。这件作品就是罗中立的《父亲》,这一年罗中立32岁,是四川美院油画系的学生。画面中的这位代表当时中国农民典型形象的老人,也成为中国大众精神上共同的“父亲”。

在新中国成立70周年之际,“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)近日对话了这位共和国同代人,他的《父亲》代表了中国艺术的一次转折,是“乡土写实绘画”的开端,在罗中立在欧洲研修期间,国内正经历着“八五新潮”,在欧洲看到当代艺术第一现场的罗中立,此后也一直在探究如何将中国油画的艺术语言由“用西方语言讲中国故事”改变为 “用中国语言讲中国故事”?

罗中立出生于1947年,1960年代中期就读于四川美术学院附中,1977年恢复高考后进入四川美术学院油画系,毕业后留校任教。1984年公派赴比利时皇家美术学院研修,1986年3月返校。后任四川美术学院院长。故事依旧从《父亲》讲起,在罗中立看来,《父亲》创作原型生活状态的变化也从侧面反映了时代的变化:

罗中立笔下的《父亲》是何许人

澎湃新闻:《父亲》与许多名字相关——《收粪农民》、《粒粒皆辛苦》《我的父亲》,这些名字是否代表了这件作品的不同阶段?

罗中立:《父亲》的创作经历了几稿。第一稿叫《收粪农民》。过去我家附近有个公共厕所,那时城市的厕所都是人民公社生产队承包的,收粪人需要蹲守在粪池边以防其他生产队偷抢肥料。原本对此我并未特别关注,但在一个除夕夜,合家团圆之际,那个农民还守在那里。我本计划画一件农民题材的作品参加展览,这一幕让我动了画第一稿的念头。所以《收粪农民》可是说是《父亲》的第一稿。

当时物质匮乏,年关团圆桌上的油盐糖豆子都要凭票,我想到农民收粪、种粮养活了城市和国家,他们像是民族脊梁。中国是农业大国,农民反映了中国当时的现状,而在年关,我们桌上的团圆饭实际上是他们的付出换来的。

但画了《收粪农民》后,感觉太文学化,关注点未必会被大众理解。所以又画了第二稿。

第二稿是收获的,肥料通过灌溉变成了粮食,他很珍惜,我描绘了农民把收获所得小心收拢的一瞬间,他满脸的汗水,那稿我取名《粒粒皆辛苦》,画面中掉在石缝里的粮食和老农满脸的汗珠形成对比。这一稿确立了两点,一是晒场的背景,再一个是从侧面到正面肖像的转变。

第三稿我画了一个生产队队长。他是一位复员军人,穿着旧军装,戴着帽子,拿着凹凸的军用水壶,好像是经历了朝鲜战场,经历了枪林弹雨后一位曾经的战士。当时农村基层的生产队,很多队长都是由转业军人担当的。他们不仅养活了我们,还保卫了江山。

在后来就渐渐生发出一个更普通的、年纪更大一点的、父亲的形象。在大巴山与陕西接壤的地方,他拥有一张陕西的面孔,手中还捧着一个大土碗——就是一个活生生的普通的父亲。

现在回头看,把“文革”中领袖正面肖像的尺寸,给了一个普通农民。这种转化似乎具有当代艺术的观念性,不只是一个现实主义的肖像性作品。

后来这件作品经过四川的甄选和展出送到北京,题目为《我们的父亲》,但在北京的评选过程当中,作为评审的吴冠中提出来,直接叫《父亲》更简洁、也更广义。这其实也符合我当时创作的想法,因此我跟吴冠中结下了缘分,在后来我设立“罗中立奖学金”,那字就是吴冠中先生题写的。

澎湃新闻:在很多资料中,我们知道《父亲》的形象是您1965年在大巴山支教时的房东大爷邓开选,您和他的家人还有联系吗?

罗中立:我还是经常会去,国庆放假就会去。邓开选已经去世多年了,他的子女晚辈都去城里打工了。我和他家四代人有半个多世纪的交往,老人的后辈们先到了北京、再到了上海,现在在厦门定居。村里的人也越来越少,很多人也是过年才偶尔回村。农村的变化非常之大,老人家虽然还在自留地里面躺着,但村里却破败了,有的地方墙也倒掉了。

《父亲》之后,我的创作一直是跟农民有关,这几十年我都一直回村里收集素材,做一些创作。农民的题材也一直画到现在,和村里也很熟。现在很多地方在做乡村振兴,当地政府也希望用《父亲》这件作品开发一些乡村资源。我也带川美的老教授老先生都去看过,出一点主意。

恢复高考后,我回到学校,因为想画一幅关于农民的创作,参加全国青年美展,所以又去到驷马公社。自此以后我才开始画油画,在画《父亲》之前我一直在画连环画。

1977年恢复高考,大家都充满希望,但我算77级里比较被动的人。因为当时的女朋友,现在的夫人出生于教育世家,她的父母都是老师。他们觉得恢复高考,能够再读书,应该抓住学习的机会。他们骨子里有对知识的渴望,当机会来的时候,他们就劝我一定要去把握。

圆珠笔定格特殊时代下艺术与政治的关系

澎湃新闻:在《父亲》在获奖之后,一场关于“父亲”的形象,画面运用西方照相写实主义手法,和被要求加上去的圆珠笔的讨论也随之而至。时过境迁,您对当时这些讨论,现在的理解是怎样的?

罗中立:当时“文革”结束不久,这件作品在“革命现实主义”主流美术中显得另类和刺眼。在过去“脸谱化”的形象中突然出现一个真实的、苦巴巴的、沧桑形象大家都觉得跟文艺主流产生了冲突。所以有人建议这件作品先不要拿去展出,以后再看有没有可能。

当时参加展览从画草稿就开始层层审查,最后一次审查是省美术家协会的主要领导和校领导组成的权威阵容。当时很多作品放在一起,看到我这件作品时,整个评委团一大群人突然就没有声音了,就觉得看到了一张几十年来在中国美术界好像没看到过的画。

沉默了很久后,当时很资深的一位前辈建议加一支圆珠笔——旧社会的农民,加个圆珠笔就是表示他是今天的农民,他有知识。但事实上我同意加上这支圆珠笔的出发点刚好相反,我想如果每个人都把他看成是一幅旧社会的农民的画,这张画充其量就是忆苦思甜。

我觉得这支圆珠笔客观定格了特殊历史时期中艺术和政治交织的中国美术现状,这一支笔客观记载了一个特殊的时代。

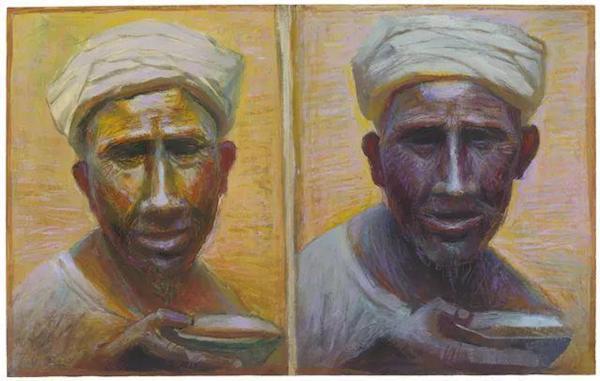

澎湃新闻:除了《父亲》外,还有一件作品《春蚕》,这两件关于中国的父亲母亲的作品有何联系?

罗中立:《春蚕》我是以创作母亲的形象构思的,但是我又不想画成容易想到的两个正面肖像,我希望在艺术的处理上跳动更大一些,也想挖掘和锻炼自己的创作潜力,不要把它停留在很容易想到的正面肖像的构图上。

我将母亲的形象塑造为低着头、刻画满头白发。就借用了李商隐“春蚕到死丝方尽”的诗句。在大巴山体验生活时,当地也养蚕的,养蚕需要半夜起来照看蚕宝宝,养蚕的种种艰辛我也有所了解。在中国传统分工里面也是男耕女织,所以用一双手和蚕茧一样的白发,来表达母亲的勤劳和默默无闻、忍辱负重。我希望母亲的形象更含蓄、深沉。

与共和国同成长,观西方艺术现场思中国艺术语言

澎湃新闻:作为共和国的同代人,您的曾画下最质朴的生活中的人,在此之前您也和许多艺术家一样参与过连环画的创作,您的个人经历和艺术创作与国家发展似乎可以对照观看,您怎么看待这样的关系?

罗中立:我出生于1947年,解放那年我2岁,一路经历过来还是有很深的感受和体会。我所经历的最大变化就是改革开放以后中国的变化,此前我们也经历过摸索和寻找。

我早期也画连环图,有现实或古典的各种题材。我创作的从内在元素来讲,从《父亲》开始回到了人,与我们今天“以人为本”的执政理念相吻合。中国最大的变化就是“人”的变化,“人”的变化其实就是国家的变化。我现在依旧画的农民题材,其实它内在的那个核心是以人为中心的一根线。

我想到了乡村的改革开放和我们自己的变化。比如在乡村中,邓开选一家人的变化就是一个缩影。过去他们要出门需要生产队公社开证明,我们1965年刚去的时候,他们问城里人一些关于汽车、飞机等问题,但是现在他们也同样坐飞机坐汽车,自己开车回家,这种变化就是中国的变化。习总书记说过,人民群众对美好生活的向往,就是我们努力的目标。对“美好生活的向往”也确确实实是老百姓的心声。

澎湃新闻:后来您的作品不再那么写实,如何在《父亲》获得如此大的关注后,再次寻找自己的风格的?

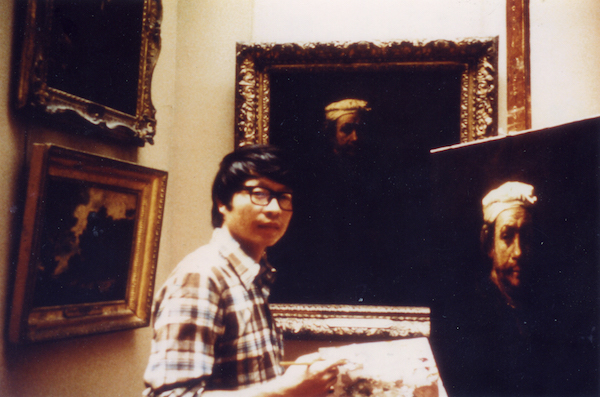

罗中立:这跟我出国有关。改革开放后,我算是第一批公派出国的,那时所有的出国人员都认为也许这是一生中唯一一次出国,分分秒秒的时间都努力学习,我是到比利时的安特卫普和布鲁塞尔,我们去之前大使馆的文化参赞帮我们把房子租好、到机场来接我们,把我们送到租好的房子里介绍给房东,然后又带回使馆,介绍学生会的主席。现在中国人出国自费的公办的太多太多,大使馆不可能这么接待,我们当时留学生非常少,全国就是那么几个人。

那时候大家出国都穿一样的衣服,提一样的箱子,带一样的风衣,西装的颜色都是一样的,现在觉得很有中国特色的,但当时我们是激动不已。那时候我们从安特卫普到布鲁塞尔的火车站是“庚子赔款”所建,有一次我们学生会主席还被当成毒品贩被警察拦下来检查,我们当时在国外经常受白眼,去超市买东西会被要求检查口袋、背包,感到一种欺辱。其实那时候和国内确实差距很大,我们进了超市都不知道该怎么拿东西,该在什么地方付款,过了差不多大半年,才相对找到了平衡。

现在出国就完全不一样,我刚和家人从英国回来。我去过英国好多次,当学生时去英国,我睡在海德公园、火车站,跟流浪汉抢凳子睡。现在看到公园里的这几方凳子,我给儿子、孙子讲述当年我曾经跟几个流浪汉争这个凳子的往事。现在我们出来都是住酒店,租车自驾,所到之处都是一种自信的状态。

我在欧洲游历时中国正在经历“八五新潮”,我们在国外现场看到西方当代艺术的全貌,除了在美术馆博物馆看到艺术的历史,艺术的变革过程我也在最前沿的现场看到全程。在看了西方在艺术的历史和现状后,我思考了一个关于艺术和文化终极目标和方向的课题:作为中国艺术家,应该怎样在自己的文化中寻找到具有当代特色的语言?

我们回国后,思考如何在自己传统当中抽取提炼,借鉴一些具有中国文化和精神气派的元素来形成自己的当代性。

我们的油画来源于学习西方,我们还是在用西方的系统“用英语讲中国故事”,我在思考“如何用中国话讲中国故事”,就这句话说来简单,但是实践起来就是几十年,也是一个反反复复思考和实践的过程。

我自己前后的画风变化比较大,经历了好几个阶段。现在我正在画《重读美术史》,就是把西洋美术一些经典和中国美术史的一些经典重新用我现在的绘画语言解读一遍。

当《重读美术史》时,很多人看到的只是语言的变化轨迹,但我想表达更多的是我们的文化和中国艺术家的身份。作为一个中国艺术家,不能像西方学中国水墨一样,没有真正融入到自己的文化当中。我希望在文化领域回到自己的传统当中去把它梳理出来。这几十年呢,也是在反反复复地尝试和实践。

澎湃新闻:除了您之外,四川出现了何多苓、张晓刚等在各个时期的中国艺术的代表人物,四川美术为何会人才辈出,成为一种值得研究的特殊现象?

罗中立:四川美院过去开过全国的研讨会关注到四川美院1977、1978级的现象,为什么这么多非常优秀的艺术家出现在四川美院,而不是在其他院校?原因很多。其中一个就是我们学校没有像中央美院、中国美院有书写美术史的前辈和大师在。我们学校师生之间相处比较平等,所以校园的氛围相对自由平等开放。我们的老院长叶毓山也是个艺术家,他的观念形成了开放的校园文化,在学术上,我觉得成就了一批人。

第二个原因是同学之间相互碰撞和激励,大家都很珍惜学习的机会,同学之间的有一个竞争式的学习,相互的影响。而且那时候进学校的时候,好多人已经有很强的创作能力了,我也已经画了十来本连环画了。有的同学画得比老师还好。

这些传统川美的文化后来也代代沿袭,从乡土美术到八五新潮、波普艺术之类都有川美艺术家活跃其中。