游戏论·文化的逻辑丨机制与意义:作为数字现实的电子游戏

在本文的第一部分,我们试图强调游戏过程中,玩家在现实层面的行为与经历。尤其是对《The Witness》的分析,将其建构的“虚拟”空间理解为一种真实的、物质性的数字环境,而将玩家“控制”的形象理解为玩家用来同这个数字环境交互的数字义肢。但如何将这种数字真实与新的物质性观念理论化、概念化,而不让上述论断停留在修辞层面?我们需要建构一套完全不同于传统观点的对物质性的全新理解。事实上,电子游戏中的数字环境提供了一个有别于日常生活的特定的物质层面,以直观的方式展现了物质的多层次性。为了理解这种多层次性,我们先稍稍绕远,介绍信息之为物质的一种可能。

信息之为物质的可能

在传统观念里,信息总是需要物质载体,信息是物质的性质,而非物质本身。但正如物理学家文小刚指明的一个自然的思考路径,如果我们继续追问物质起源,那么“物质是信息的载体”这一论述暗含的事实是,其中所指涉的“信息”只是部分地包含了物质的性质,物质还有其他性质未被表述。如果继续追问这些未被阐明的性质来源,我们要么陷入一种无限回退中,将终极的物质性归为神秘;要么假定存在一种终极的、可描述的物理结构——不管我们是否能够发现这一终极结构。如果假定这一结构存在,那么对它的数学描述就不仅仅是一个模型,而是直接等同于物理世界本身,否则任何未被描述、未被结构化的部分又会变成一个物质性的黑箱,也就是说这个描述依然不是终极的物理结构。在这一观念中,物质在本源上来自于信息或者说结构。尽管我们不能默认这种终极结构的存在性,但现有的物理理论已经不断地将我们日常经验中直观到的物质性解构为信息或者数学结构。例如能量这一传统经验、直觉中的物质性质在量子力学中被理解为粒子的振动频率。而在超弦理论中,不同的基本粒子起源于被称为弦的一维结构的不同震动模式。

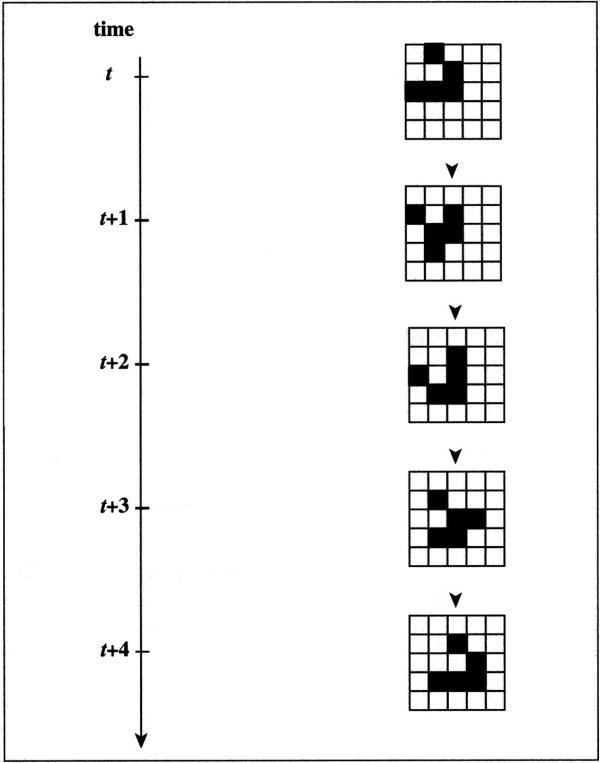

在信息科学领域,从元胞自动机(cellular automata)到“计算宇宙(computational universe)”的实验给出了一种相关思路。元胞自动机是计算宇宙的基本层级,是一种在时间、空间上都离散的演化动力系统,通常由正方形、三角形或其他维数的立方体网格(lattice)——也就是“元胞(cell)”这种基本单位构成,由特定的方式铺排,每一个基本单位具有若干状态(最简单的,比如开/关或黑/白两种状态,也就是一种0-1机制),元胞的状态依照特定规则随时间变化,自动机可以在计算机上轻松地演化成千上万代,出现复杂多样的模式。元胞自动机最早由冯·诺依曼(John von Neumann)提出。他受到沃伦·麦卡洛克(Warren McCulloch)和瓦尔特·皮茨(Walter Pitts)关于神经系统的on-off功能的研究启发,以麦卡洛克—皮茨神经元系统作为一种计算机模型,制作了具有相同逻辑功能的开关设备。反过来,诺依曼认为神经系统也可以被视为一种图灵机。在意识到生命体和机器之间的这种相似性之后,诺依曼设想了一种可以自我生产(self-reproducing)的自动机。他的同事,数学家斯塔尼斯洛·乌拉姆(Stanislaw Ulam)则建议,自动机可以抛开其构成物质,只留下抽象的网格,这足以展现状态的演化。诺依曼最终采取了一种具有29个状态的二维元胞自动机的模型。在这之后,关于元胞自动机的研究得到了很多有趣的结果,约翰·康威(John Conway)在1970年发布的数学游戏“生命(Life)”就是一个著名的案例。“生命”是一种二维的自动机,二维平面由方形网格(也就是元胞)铺满,每个网格有“生(alive)”“死(dead)”(或者说黑白)两种状态。每个元胞有周围八个方格作为邻居,其状态的变化满足如下规律:(1)如果一个元胞周围有3个元胞为生,则它下一时刻为生;(2)如果一个元胞周围有2个元胞状态为生,则它的状态保持不变;(3)其他情形下,元胞在下一时刻状态为死。在这套规则下,自动机会演化出诸多复杂、有规律的模式(pattern),下图中被广泛引用的“滑翔机(Glider)”是一个比较简单的例子。元胞状态呈现的图案以四个时刻/回合为周期变化,每过四个回合,自动机会重现之前的图案,只是往右下移动了一格,整个动态的过程看起来就像一架滑翔机。“生命”游戏中还会出现“滑翔机枪(Gosper Glider Gun)”“旅行者(Weekender)”“ 蜘蛛(Spider)”等更为复杂的模式,不再一一列举。

复杂的动态模式从简单的规则中涌现,很多研究者直觉地认为,“这样的系统可以解释自然界中的成长与消亡模式”【[美]凯瑟琳·海尔斯(N. Katherine Hayles):《我们何以成为后人类》,刘宇清 译,北京:北京大学出版社,2017,第324页】。史蒂芬·沃尔夫勒姆(Stephen Wolfram)在1983年设定了一套名为“Rule 30”的规则,深入研究了一维元胞自动机,并对其运行结果进行分类:包括恒同状态(homogeneous state),简单分离的周期结构(simple separated periodic structures),混沌的非周期模式(chaotic aperiodic patterns),伴有局部结构的复杂模式(complex patterns of localized structures)。沃尔夫勒姆发现这四种模式可以类比于动力系统中的四种模式,前三者分别对应于(收敛到)极限点(limit point),(收敛到)周期(limit cycle),关联于奇异吸引子(strange atractors)的混沌行为。最后一类复杂模式则具有“很长的瞬态(very long transient)”,这种模式可以支持运算,甚至是通用计算(universal computation)。朗顿(Chris G. Langton)在此基础上进一步分析了元胞自动机支持这类运算——包括信息的传递、存储和修正(information transmission, storage, and modification)的条件【Chris G. Langton, “Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation”, Physica D 42 (1990) 12-37】。这意味着高级计算(high-level computation)可以从元胞自动机的运行中自发地涌现。而反过来,复杂的自然现象甚至生命,包括人类行为都可以理解为某种计算过程。沃尔夫勒姆就认为,自由意志的根源在于“预测未来所需要的计算量太大”——即便世界的底层规则十分简单,其生成的人类行为却极端复杂,其间的计算鸿沟无法化约,“如果我们看到一个人在做一件非常复杂的行为,我们会说他看起来好像在作出选择,因为我们无法预测他将会怎么做”。更进一步,“如果我们真的建立了宇宙的模型,一切都可计算,那么全部物理问题就都还原成了数学”【(果壳网专访)斯蒂芬·沃尔夫勒姆:宇宙的本质是计算】。而爱德华·弗雷金(Edward Fredkin)则提出了看起来更激进的论述,他认为宇宙可以看做一个计算机上运行的程序,一个运算/信息过程(computational/informational process),而运行它的机器则与这个过程分离,我们无法也无需知道这个机器的性质。

元胞自动机的实验与计算宇宙和涌现的观念影响了诸多科学领域,尤其是涉及复杂系统的学科。这一影响也延伸到人文领域,但像弗雷金那样比较激进的论述,尤其是将物质现象在某个层面完全归结于信息的判断没有被广泛接受。例如后人类理论专家海尔斯(Katherine Hayles)将元胞自动机、计算宇宙等相关实验视为第三次控制论浪潮的重要尝试,但她对于将宇宙中的一切归结于“纯粹二进制代码的信息形式”持保守态度。她认为当弗雷金“声称我们永远不能知道宇宙计算机的本质,我们只是宇宙计算机里运行的程序时,他已经将终极的物质具形(material embodiment)排除在我们的研究之外”【[美]凯瑟琳·海尔斯(N. Katherine Hayles):《我们何以成为后人类》,刘宇清 译,北京:北京大学出版社,2017,第325页】。事实上,海尔斯误解了弗雷金的论断,弗雷金真正要强调的是将整个物理宇宙理解为信息过程,设想一台运行这个过程的机器更接近一种方便叙述的修辞,即便有这么一台机器,它也完全不影响信息过程(也就是物理宇宙)的形态,它始终“在别处(somewhere else)”【What is Computation? (How) Does Nature Compute?】。不管是文小刚还是弗雷金的观点,都没有否定宇宙与物理现象的物质性,反而是给出了物质性的一种可能起源——我们通常理解为物质性的现象涌现于更基本的信息结构,而我们对现象的观察(尤其是日常层面)总是要忽略一定的结构,正是这些被忽略的、未被清晰表述的部分形成了物质性的黑箱。海尔斯没能抛开信息或形式必须具有物质载体的成见,没能破除信息与物质的严格二分,而将物质性继续归于一种想象的神秘。

多层次的物质性

计算宇宙以及涌现的思想也影响了物理学对物质本源的追问。约翰·惠勒(John Wheeler)在1989年提出了那个著名的设想,“It from Bit”,万物源于比特。这一简洁而多义的陈述既包括了物质来源于信息的论断,也蕴含了涌现的思路。而惠勒在这里用“比特”一词指涉的不是广义的数学结构,而是在其字面意义上所代表的0、1两种状态。惠勒的观念已经非常贴近计算宇宙的涌现模式,在他的设想中对量子态的观察构成了对基本单位量子比特状态的选择。而所有的物理性质包括宏观现象都涌现于量子比特的状态。

文小刚、Mark Van Raamsdonk、Juan Maldacena等物理学家继承了惠勒的思路,并在二十年后拥有了长程量子纠缠这个新的手段。在各自的尝试中,这些物理学家试图以量子比特和复杂的纠缠给出物质甚至是时空的起源。这将惠勒的设想更改为“It from Qubit”,万物源自量子比特。在文小刚提出的“弦网凝聚”理论中,他将真空设想为动态的量子比特的海洋,也就是0和1的海洋,0、1状态之间可以相互转变,而长程纠缠构成了量子比特之间的组织结构,如同弦一样将它们串起(这与元胞自动机颇为相似),万物从中浮现。文小刚强调,有别于传统的还原论对物质起源的解释,在弦网理论中量子比特并不是基本粒子更小的基本构件,基本粒子由量子比特海洋的“漩涡”给出,而不是由量子比特构成。

如果我们带着类似的观点回看元胞自动机,会发现元胞网格的形状甚至维数并不重要,元胞的实质是一个信息单位,真正决定其结构的是毗邻元胞之间的联结方式,网格的形状只是我们在外部表现它的形式。如果元胞自动机生成的计算宇宙中出现了一个智能观察者,它不会观测到网格的形状,对它他来说那是它所处的物理宇宙之外的事情。而这个观察者与它见到的事物自然也不是由网格构成,而是自动机生成的某种模式在它的具身/观察层面展现的现象。

上述观点意味着,一个事物、对象并不总是由更小的对象组成,有时候结构、关系生成了另一个层级的对象。这显然适用于各种事物而不只是基本粒子,包括日常事物在内,各类对象无法再从背景中完全分离出来。它们总会在某个层面不能完全还原成更基本的物理实体的简单加和,而是由更基本的结构生成的衍生现象。于是我们要么否认日常事物在本体论层面的存在,要么反过来接受一种具有多重存在层面的本体论(例如Markus Gabriel就坚持,作为所有可能对象存在的整体终极背景的“世界”并不存在,而代之以各种作为经验特定对象的背景的意义场),并将所谓的现实世界在本体论的意义下理解为多个层次的现实,包括多个层次的物质性。

数字空间与生成性的现实

对空间的考察有助于我们直观地理解这种多层次性。在日常经验里,我们将具身所在(embodied in)的空间直观地理解为三维欧氏空间,除此之外有一个独立于空间的一维时间,这正是牛顿力学采取的伽利略时空模型。而狭义相对论告诉我们时间与空间是不可分的,它们构成了统一的四维洛伦兹时空,伽利略时空是洛伦兹空间在低能低速情形下的近似。而广义相对论则说明时空并不平坦,时空曲率并不总是等于零。前文提到的物理学家们则希望用量子纠缠给出时空的起源,这可能会使时空不再是根本性的物理结构,退居更基本结构的衍生品。当我们谈及物理空间、宇宙空间,所涉及的从来不是一个不言自明的、恒定不变的改变——时空并非世界独一无二的背景。我们具身于环境的方式决定了我们会经验、观察到什么样的空间。假设我们日常生活中以近光速运动,那么我们在发现伽利略时空这个有效模型之前已经先意识到洛伦兹时空结构。而弦论假定的纤维化的六个额外维度也无法通过我们具身于日常四维时空的方式经验到。

事实上,在数学领域,空间就是一种形式结构,它可以出现于任何其他结构中,或由其他结构衍生。比如一种最简单的情形,n维线性空间到自身的线性映射的集合,自然地具有n维线性空间的结构,构成了原空间的对偶空间。类似的数学空间结构可能潜在于生活的任何“角落”,问题在于我们能否以某种具身方式经历这一空间。

在论及数码对象的空间性时,许煜认为出现在屏幕上的数码物,“诸如Facebook个人主页或者Flickr上的图片”,即便外观上是三维物体,也依然只是在屏幕上,看起来占据空间,但并未真正“延伸到物理空间”【许煜:《论数码物的存在》,李婉楠 译,上海:上海人民出版社,2019,第100页】。许煜指出,我们无法根据我们在使用椅子、计算机或其他物质对象时所处的空间来理解“信息空间(cyberspace)”,他认为当我们谈论数码对象时无法指涉空间,因为那只是一种知觉,一种空间表象。从许煜的论述中不难看出,他对物质性空间有着单一的理解,即我们日常语义下的“物理空间”。但正如我们已经论证的,这一空间并不是一个绝对的、单一确定的概念,它取决于抽象结构和具身经验之间的配合。另一方面,许煜设想的几种数码对象类型有限,我们只能以点击鼠标或滑动屏幕的方式与之互动,这很难生成一种完整的具身模式,以便将数码物所在指认为一个真实的空间。

而电子游戏改变了这种互动,完善了经验一个真实空间甚至物质环境的可能。当玩家以第一人称或第三人称探索一个3D游戏的空间,关卡和建模的三维空间结构的数据已经记录在代码中,并时刻由程序实现着。当我们一层一层追溯到这些数码对象的其他层级,比如操作系统层面的二进制码,甚至电路板层面由电压值和逻辑门操作产生的信号,我们总能在这些结构或动态过程的某个层级的衍生结构里找到那个空间结构。换句话说,这个空间生成于电信号等底层机制,如同线性空间的线性映射生成了一个线性空间,只是具有更多的衍生层次,可类比于时空结构从量子比特与量子纠缠中涌现,再一步步近似、生成为我们日常经验中的三维欧式空间。

值得强调的是,如许煜所说,这个空间(尽管在许煜看来只是空间的表象)并不占据“物理空间”,换句话说,它不是我们所指涉的日常空间的子集。但反过来,在日常意义下的物理空间里定位游戏的数字空间与其中的数码对象本身就是一个无谓的问题。当许煜问及数字空间与数码对象“在哪”时,这个问题已经预设了在日常空间的度量下去定位数码空间和数码对象的位置,而它们根本就不在这一空间内,或者更准确地说根本就不具备相关的度量结构。数字空间的度量结构由建模、游戏机制设定,而玩家通过在这一空间中的具身模式将其体验为直观。这种具身的方式不是与键鼠、手柄等外设的简单互动——这只发生在日常意义下的物理空间中,而是玩家通过外设输入指令作用于游戏,操控一个视点/形象穿过游戏空间,并通过图像、声音等对游戏环境的现象表达获得反馈构成的整个回路,贯穿玩家身体和程序内部。玩家操控的视点/形象扮演了玩家用来与数字空间互动的数字义肢,最直接地呈现了玩家具身于数字空间的模式和对其度量结构的体认,玩家藉此可以将程序生成的空间指认为真实的物质性空间。整个游戏也构成了一个物质性的数字环境。

经过了前述的理论建构,我们可以将日常具身的“现实世界”与游戏中的数字环境都理解为生成性的现实。一个生成于更基本的物理结构,一个生成于程序编码和硬件的运行并被视频音频等表达;一个是自然的涌现,一个来自人为设计。它们同等真实,只是生成于底层物质基础的方式不同导致它们具有不同的结构稳定性。值得强调的是,这绝不是将虚构的“游戏世界”与“现实世界”等同,而是强调游戏作为数字环境的现实物质层面——正如《The Witness》做到的那样。回顾在上一部分我们关注的机制与表达的关系,当游戏试图指涉意义或言说一个想象世界,总是将——借用卢曼(Niklas Luhmann)的说法——他指的(hetero-reference)意义或想象世界缝合到自指的(self-reference)、它自身如其所是的物质性现实上。电子游戏始终不只是媒介,还是环境。