李公明︱一周书记:美国社会以情色之名……表达的个人自由

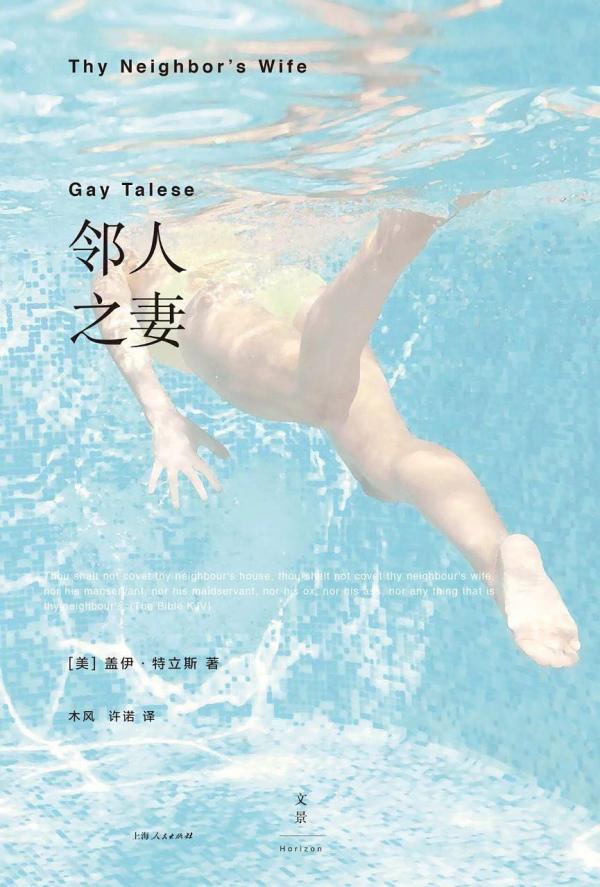

读完美国著名作家、记者盖伊·特立斯的非虚构作品《邻人之妻》(原作名: Thy Neighbor's Wife,木风、许诺译,上海人民出版社,2018年7月),首先感觉这是难得的20世纪美国社会的性文化史读本;其次是在性文化史之上还有革命、政治、法律和伦理的思想史,那种不是在理论文本中而是在身体欲望中被刻写、被压制和被传播的思想史。无需讳言,书中有一些描写涉及身体与性行为(就这个题材而言那是必须的),但很有节制;他会写到性器官,但是恐怕没有什么人会产生不适,因为他的写法本身很简洁、很干净。当然,在没有读过英文原著之前,这些阅读感觉不一定可靠。

书中主要内容描写的是《花花公子》情色文化帝国的建立、砂岩性爱自由俱乐部的无限春光、围绕着“淫秽”出版的法律之战、保守的政府与宗教界对性解放运动的全力压制、普通男女的欲望与自我实现。在全书的写作框架中,非常巧妙的是特立斯往往能够利用一个个人物之间的真实联系,通过层层推进、不断左勾右连的方法把他们先后推到聚光灯下。这固然是构思之妙,但更应该说是时代的浪潮把该推涌到一块的人们都勾连起来了,就像一朵花推动着另一朵浪花。

据说在越南战争中,美军士兵的文化标配是可口可乐与《花花公子》;反战的激进学生在校园高喊的口号是“要做爱,不要作战”(“make love not war”),在性放纵与享乐主义的背后是对社会压抑的反叛与对个人自由的追求。特里斯也是这样,他的《邻人之妻》写的虽然是“下半身”,真正关注的却是上半身的头脑、嘴巴和笔的自由与美国社会的变化;念兹在兹的是追求个人自由与维护清教道德的矛盾冲突如何形塑了而是世纪的美国社会,尤其关怀的是在欲望与道德变动不居的社会氛围中,千千万万的普通饮食男女如何伸展其身体、安抚其灵魂。正如凯蒂·洛菲在该书“前言”中说的,“特立斯笔下的美国人,迷恋着完美家庭秩序井然的表面,暗地里又垂涎性爱的腥味。今天的文化可能不那么湍流涌动——毕竟,我们比上一代人保守传统——可特立斯描绘的困扰和焦虑依旧存在于我们身上”。她说特立斯让我们从这些美国人的身上“清晰地看出最保守的本能与最野性冲动怎样冲突。为了丈量道德观的变迁和真正的历史巨变,他把目光转向个人心灵的挣扎和泪水;为了观察性解放带来的狂欢、陶醉和毁灭,他望向每一个男人、每一个女人”。如果从历史研究的观念来看,这就是真正的人民史观,是从“下半身”看上去的“我们人民”。比如,书中关于《花花公子》的创始人海夫纳与读者的关系,他的观察力与想象力之准确、深刻是如此令人叫绝:“海夫纳与购买他杂志的男人十分相像。从收到的读者来信和《花花公子》飞速增长的销量里,他就知道,他喜欢的东西他们也喜欢;他时常把自己看作幻想供应商,在精神世界里给男性读者和杂志女郎牵线搭桥的媒人。每月新刊在他的指导下出炉之后,他闭上眼都能想象出,全美孤独的男人为他选择的图片欲火难耐的高潮时刻。他们中有汽车旅馆房间里的旅行推销员,营地的大兵,寝室里的学生,乘飞机的主管——杂志如同秘密旅伴一般藏在手提皮箱里。他们是得不到满足的已婚男人,收入中等,志向平平,对生活早已厌倦,工作也无聊透顶。他们想要在虚拟的性爱冒险中获得暂时的逃避,拥有更多的女人,那些在现实中他们因为没能力、没时间、没钱、没权力,或者根本没有想要的勇气而错失的女人。”(24页)还有什么人能比海夫纳更为了解读者、更能满足读者的需求呢?又有什么人能比特立斯更为了解海夫纳与读者的这种心连心的关系呢?

其实,在五、六十年代美国的争取性解放运动中,出版自由不仅是其中一个主战场,而且可以说是贯穿整个运动的主线。查禁与反查禁的双方虽然都是冲着“淫秽书刊”,但实际上在法律上和社会舆情上的意义远远超出性自由与性禁忌的范围。什么是“淫秽”?没有定义或非常宽泛的定义都会使“查禁淫秽书刊”成为官方任意压制言论自由、出版自由的最方便和最为道貌岸然的理由。特拉斯在书中谈到的一个例子最为搞笑:谈女子自我防卫术也属于“淫秽”,因为它会吸引某些男性受虐狂。(97页)。再来看看19世纪英国法庭对“淫秽”的定义。在1868年的希克林案审理中,英国首席法官认为:所有“会使看这类读物、脑子容易受到不道德影响的人腐化堕落”的东西都是淫秽的。在这里,使人腐化堕落是一个根本标准,“看这类读物”是外因,“脑子容易受到不道德影响”是内因,如果根据过去“外因通过内因而起作用”的说法,应该首先惩治的是这些“脑子容易受到不道德影响的人”而不是“这类读物”。当然,这些只是脑子有问题的人在法律上是无法查禁和惩治的,那么只能查禁“这类读物”。问题是,以脑子有问题的人容易堕落作为标准,很多读物都很容易成为“这类读物”。这样的标准在英国、美国一直影响到二十世纪五十年代中叶,于是不仅《尤利西斯》、《查泰莱夫人的情人》要被查禁,连惠特曼的《草叶集》也被“下流”了。

“淫秽”的标准很泛,就容易把很多读物纳入查禁范围。那么是否应该把这个标准窄化、具体化呢?其实另一种思路是排除性的逻辑,即一本读物在什么情况下即可排除“淫秽”的罪名。纽约书商塞缪尔·罗思曾因在他创办的杂志上连载《尤利西斯》和出版售卖《浪荡女子回忆录》《查泰莱夫人的情人》《爱经》等书而被定罪坐牢,但他出狱后仍操旧业而又一再被投入狱中,可谓屡教不改。1957年罗思诉美利坚合众国案中,美国最高法院第一次对“淫秽”下了定义,包括全书的“意旨”是淫秽、对“普通人”构成冒犯、“完全没有任何社会价值”几个关键点。虽然在此案中由于大法官们最后投票的结果使罗思仍然被定罪入狱,但是许多根据之前的定义被禁的小说和情色艺术电影却得以解禁。

1966年,在涉及那本早在1825年就在马萨诸塞州被认定为“淫秽”的《浪荡女子回忆录》的上诉案中,联邦最高法院最后裁定该书并不属于“淫秽”。布坎南大法官就此案再次阐释了一件作品构成“淫秽”所需要的三个要件:(一)该作品从整体上来看,其主题就是要唤起和取悦于读者的淫欲;(二)该作品必须是违反了当地的社区标准并且“明显令人厌恶”;(三)该作品必须“完全不具备补偿性社会价值”;他强调,这三个条件缺一不可,一部作品必须同时符合这三个要件才能被认定为淫秽。

其实前面两个还是比较泛化模糊的,最重要的是第三个条件,属于否定性的、实际上是排除性的标准:只要这本读物还有一点“补偿性社会价值”,就不能被归入“淫秽”读物。所以这个被称为罗思定义的标准不应说是比1868年英国希克林案给出的定义“宽泛得多”了,而是从根本上改变了定义的方向:不是因为其中有了什么就整本书是淫秽的,而是因为有了什么就不能判定这本书是淫秽的。因此,在这件案子之后的一段时间,联邦最高法院的大法官们以投票决定的方式驳回了不少地方法院已作定罪判决的“淫秽”案件。应该认真研究一下来自法官中的正义之声。在罗思案件中,联邦法官杰罗姆·弗兰克认为出版物很难使任何人“堕落、腐化”,而现行有关淫秽的法律在预防不道德行为的名义下,可以侵犯公民隐私。他说“让几个容易犯错的凡人——公诉人、法官、陪审员——得到审查文学艺术的巨大权力,让他们成为约翰·密尔所谓的‘道德警察’,就是制造了专横独断文学作品的暴君”;“今天他们判定平庸的作品是淫秽读物,明天就要查禁一部天才之作”。他接着说的那种情景是:作家写作时因担心公诉人和法官而使想象力受限制;出版商害怕政府审查而回拒绝当代雪莱、马克·吐温或惠特曼的作品;惩罚了少数人,就让那些更加敏感、不那么勇于抗争的作家吓破了胆……(103页)布坎南大法官则指出,由于“淫秽”的定义始终无法确定,合法与非法的界限模糊不清,必然会对公众的表达自由造成了“寒蝉效应”,政府更加会以公共利益的名义压制言论自由,从而在根本上违反了宪法第一修正案。在全书中特立斯用了大量篇幅描写围绕出版“淫秽”的法律之战,让读者很自然会思考美国二十世纪性解放运动的更深刻的意义,就是以情色之名表达对个人自由和言论自由的尊重与坚持。

在特立斯笔下的人物、故事甚至心理状态都不是虚构的,这种非虚构的最好证明就是他笔下的人物都同意使用他(她)们的真名,这的确是非虚构写作要面对的最大挑战,也是很值得我们思考的问题。真名实姓的受访者,对读者来说就是建立对非虚构文本的基本信任的重要前提,匿名的信息源虽然不能说必定无法获得信任,但是在这种并非涉及安全机密一类性质的新闻文本中则无疑会降低受众的信任度。该书出版前,书中的主角之一、那位本来已同意实名出现在书中的保险推销员约翰·布拉洛又反悔了,但是特立斯最终还是说服了他。特立斯在接受媒体的采访时这样解释自己是如何获得信任与同意的:“写这本书(《邻人之妻》),我获得了很多信任,和人们建立了许多关系。但为什么他们要告诉我他们的婚外情,并且让我写进人人都可以去读的书里?为什么?因为我让他们相信,这不仅仅是他们的故事,也是成千上万和他们一样的人的故事。” 既然是人人所有,无疑就是人之天性,讲出来又有何不妥?从人对自己名誉与趋同性的考虑来看,这是一个不错的、有说服力的理由。凯蒂·洛菲则说是因为他投入的深度和强度,因为他盘问的精准性和人情味,因为他独特的魅力和真挚的友谊。(前言)这些也都是对的。但是往更深处去想,人们敢于真实呈现自我,还有赖于一个开放社会所具有的基本要素:人们可以免于对呈现自我真实的恐惧,最起码不会因为这种真实而遭受权力的迫害。至于在各种舆论中可能出现的不同看法,在一个保障言论自由的社会中也是正常的。在一个敌视开放、迫害言论的社会中,被迫沉默与说道貌岸然的假话就是必然的,敢说真话的是凤毛麟角的勇士。说到底,在那些受访者对特立斯的个人信任的背后,更要有对社会的起码信任。

倾情地投入现场,要做的就是在与人相处中观察、观察、再观察,敏锐地观察和记忆所有细节;但是即便在投入中也仍然摆脱不了疏离感,“我总是疏离的,和所有人都是这样”(547页)。在写作中内心更要保持冷静的疏离感,同时要更细心地在内心排除幻象,要尽力感受和提炼真实的体验。所有这些缺一不可。这可以说是特立斯的新新闻主义的独门暗器,不是在写作课堂上可以传授的套路武功。必须说的是,他所谓的投入不仅仅是投入现场采访,所谓观察也不是一个被动的旁观者甚至是偷窥者那样的观察,而是介入,全身心的介入。他敢于“以身试法”——虽然不是非法,但在同行中的卫道士看来是腐化堕落,走进纽约一家按摩院接受“特殊服务”,甚至在按摩院做了义务带班,说服按摩师一方面坦述自己在满足顾客欲望的时候之所感所思,另一方面详细记录顾客之所言所为;他在加州砂岩的性爱派对中无惧裸现、参与群交、与女主人噼啪。这些更不是新闻写作的老师敢于在课堂上传授的“专业”,而且又要回到社会对成年人行为的自我负责的认可、自由与宽容上面去。从个人气质来说,我觉得在特立斯的身上有一种超脱性,使他能够在随时投入社会的同时,也随时能够悠游在外,心无执念。千万别说什么“出污泥而不染”之类的道德格言,是他的内心气质造成他的投入与超脱,这是他面向这个世界的根本态度。

在他的新新闻主义中,对于访谈的可信度总是充满警惕,因为他太知道人的记忆力和诚实性都太容易出问题了。这也是做当代历史研究中经常遇到的问题。近日我在写一篇论文时由于要依靠大量的口述资料,而这些口述所涉及的真实历史却因为档案没有解密而难以验证,不得不运用比较可靠的间接文献进行论证。我常对学生说,在运用口述资料做论文的时候,真要小心翼翼、随时存疑与求证。据说特立斯在访谈中会对同一个问题追问十遍八遍,这是一种求实、求真的专业态度。

全书最后一节,是特立斯在2009年写了“人物地点近况更新”,对书中人物截至2009年的状况的补充说明。仅此一点,也可以看出他是如何把“新新闻主义”进行到底。关于那位“花花公子”帝国的创始人休·海夫纳,他说在2008年拜访他的时候,“他心满意足地和三个丰满的金发女郎合住在豪华的寓所,她们也作为常客参加他广受欢迎的电视节目《邻家女孩》(The Girls Next Door)。除了他的年龄合‘课余兴趣’,他坚决把持对他那本1953年创办的杂志最终的编辑权力”(536页)。从生活到工作,八〇后的海夫纳真的是宝刀未老。九年之后,休·海夫纳于2017年9月27日辞世,享年九十一岁。我不知道在那些如潮水般涌来的纪念文章中是否也有特立斯写的,不知道他会如何对海夫纳盖棺论定,是解放爱欲的现代卡萨诺瓦、20世纪美国男女性解放的引路者?是否还会提到他是反对违宪压制言论自由的斗士、久经考验的和不断革命的爱欲乌托邦帝国创立者?风流才子海夫纳不仅是性自由的斗士,同时也是敢于为反对种族歧视和压制言论自由而站出来的战士。80岁的时候海夫纳说只要精神不老,此时才是一个人的中年,他和“邻家女孩”的真人秀让你不得不同意他说的,“与年轻人在一起令你年轻。”其实,在我看来更重要的秘密可能还是过去那句老话“革命人永远是年轻”。风水轮流转,六七十年代的性革命来得快去得也快,转眼间被八十年代的保守主义回潮差点就打回原型。只有海夫纳尽显男儿本色。他的最后敌人应该是互联网,特立斯说《花花公子》面临的财政困难持续到2008年,杂志月销量下跌到了两百六十万份(据说它曾经的巅峰是八百万份)。《纽约时报》的一篇文章说这是新旧媒体的战斗,因为今天在互联网上轻易就可以看到一丝不挂的肉体(546页)。用历史研究的眼光或者是以从马克思主义到西马的眼光来看五、六十年代的性解放运动,不能说《花花公子》仅仅代表了从男性视角出发的性解放,在《花花公子》之后出现的新的女性杂志和性文化消费中的女性群体说明它也同时塑造了女性的情欲主体。当然,在激进女权主义者看来事情完全不是这样,男性中心主义是那只兔子洗刷不掉的精神实质。但是事实胜于雄辩,当六十年代海夫纳支持妇女向禁止堕胎的法律挑战的时候,他就是真正的女权主义者。