忧郁的热带 | 密林深处的人类洞见

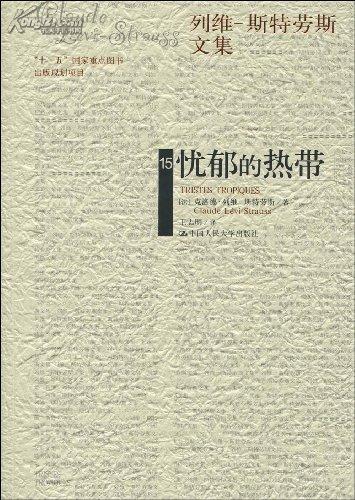

“我讨厌旅行,我恨探险家。”——这是作为一位活跃在整个20世纪、声名卓著的世界级人类学家,在他的人类学研究专著——《忧郁的热带》一书开篇的第一句话。这本写于50年代、4个月一气呵成的500多页的人类学著作,自问世以来,普遍地受到人们的好评。法国最著名的文学奖评委们甚至遗憾此书不是小说,否则应该授予它最高文学奖。一本研究亚马逊河流域的土著的“人类学”著作,何以受到人们的赞誉与追捧?

“人类学”——从字义上看,就是研究人类的学科,这样解释无疑是一句废话。可我们本来就属于人类,所以这个学科听上去总给人一种空洞和泛泛之感。就像“语言学”,我们人类每天所说的话就是语言,研究这个又有什么用?其实,“人类学”只是一种概括笼统的、试图包蕴一切的定义。如果拓宽它的定义,或者更清晰的给出一条研究的路径的话,那么“人类学”是一门从生物和文化的角度对人类进行全面研究的学科群。及至现代,“人类学”也随着时代的发展不断地拓展边界——它是一门横跨人文学科、社会科学、自然科学与工程技术的大学科,研究领域主要分为四大类:社会人类学、体制人类学、语言学与考古学。(限于篇幅,这里不作具体阐释)。

谈到“人类学”,就不得不提到“田野调查”。作为人类学学科的基本方法论,也是最早的人类学方法论,即“直接观察法”的实践与应用,也是研究工作开展之前,为了取得第一手资料的前置步骤。田野调查的范围极为广泛,只要是亲身参与到实地的考察调研工作,都可称为“田野调查”,大到一整套社会的组织、沿革、艺术、小到具体的个人的行为、语言、习俗,都可在其中建构出独属于自己的理论体系。通过体察、记录当地人生活的方方面面,来展示迥异于研究者自身文化系统的当地人的世界。他们如何生息繁衍、如何构成一个稳定的社会群落,如何在世界的多样性文化之中谋得一席之地,而这种研究方法,也成为一个人类学家必须具备的基本条件。说到底,能够立志从事人类学研究的学者,除了自身扎实的学科积累,对于人类的演化、社会的发展、世界的变革大概都有着一种深沉而宽厚的责任感、使命感和同理心。

基于以上角度的思考,或许我们便不难理解法国著名人类学家列维·斯特劳斯何以选择带着他的研究团队,深入密林、急流和猛兽险象环生的亚马逊河流域,去探究最后的土著群落生活的陌生的世界。

克洛德.列维-斯特劳斯的《忧郁的热带》将探寻的目光停留在四个土著部族:卡都卫欧族、波洛洛族、南比克瓦拉族和吐比卡瓦希普族。无论是卡都卫欧部族的精美的陶器、富有原创性的身体彩绘花纹;还是波洛洛族奇特的阳具护套、耳环、垂饰;抑或南比克瓦拉族迷人却无法理喻的婚姻制度、酋长制度和尚未普及的书写制度,土著部族在一个个隔绝于现代世界之外的封闭世界生息繁衍,似乎也生活的“热气腾腾”。看到那些图案错综而繁复的身体花纹,你很难不对它们生发出疑问:花纹背后有着什么样的寓意?它象征了什么?是否与古老的文明有着某种对应?而斯特劳斯将卡都卫欧族妇女的图画艺术归结为一整个“社会的幻觉”,“因为她们没有其他符号系统足以负起表达的义务”,她们在“用化妆来赞颂那个失落的黄金时代”;而面对南比克瓦拉族的充满暧昧性的丈夫们与妻子们四肢交错的紧紧拥抱在一起的画面时,斯特劳斯在随身携带的小火炬之光的映照下,用细腻而感人的笔调将土著部落的此种家庭生活描绘成一种“庞大的善意”,“一种非常深沉的无忧无虑的态度”,“一种天真的、感人的动物性的满足”,还有一种“可以称为是最真实的、人类爱情的最感动人的表现”。“成双成对的人们互相拥抱,好像是要找回一种已经失去的结合一体……”或许在斯特劳斯的观察中,这一幕情景也是他的研究历程中一个罕有的、弥足珍贵的场景。

当然,一想到土著,绝大多数人心目中立刻会浮现出衣不蔽体的野蛮形象,这也无可厚非,因为人类的偏见古已有之。而斯特劳斯并不避讳这种荒蛮,整部《忧郁的热带》对于土著的着装的描绘只占据很少的部分,重要的是由那些遥远而陌生的土著“奇观”所生发出的文化意义和哲学意义上的思考。论及热带美洲由于完全无人居住或相当程度的人口稀少所享受到的历史特权,斯特劳斯精辟地指出:“自由不是一种法律上的发明,也不是一种哲学思想的征服成果,更不是某些比其他文明更正确恰当的文明才能创造才能保有的东西。自由是个人及其所占有的空间之间的一种客观关系的结果,一种消费者与他所能应用的资源的客观关系的结果。”

与其说斯特劳斯的《忧郁的热带》是一部标准的教科书式的田野笔记,不如说它是一本饱蘸深情和洞见的知行合一的研究范本。要想写出血肉丰满的研究笔记,实地前往是唯一途径。任何研究都要付出代价,更何况深入与世隔绝的土著部族之中。而在进入第四个土著部落族群吐比卡瓦希普族时,斯特劳斯又不无感慨的写道:“对于一个人类学家来说,再没有比将成为第一个到某个土著社会去的白人这件事更令人兴奋了。”他将这种险象环生的经历比作“无法比拟的奖赏”,在他看来,是为了重新体验早期旅行者的经验,借由这种经历,重新经历现代思想的一个关键性时刻——大航海时代导致的结果是:一个相信自己是完整无缺并且是在最完美状态的社会突然发现自己原来只是一个更广大整体的一部分。“为了自我了解,必须先在这面新发现的镜子上面思考自己那不易辨识的影像。”而那些几个世纪以来为人所遗忘的面貌,就要为他自己,而且只为他自己,映出它的第一个也是最后一个影像。斯特劳斯意识到自己的热烈情绪在20世纪显然是不合时宜的。他进一步指出:他永远不能期望那些印第安人可能带给他的冲击足以和400年前那些人类学家第一次登岸巴西时所受的冲击相比拟。“他们当时所看到的,再不会有西方的眼睛可能见到了。”斯特劳斯不无悲伤的写道:“……然而我们今天所能研究到的社会却只不过是些能力已衰弱的社群和被伤害砍伐过的社会形式。今天我们研究的对象,其条件无法和400年前做比较,任何比较都是虚幻的。”这些调研笔记之外的深刻思考和深入内省,带着永不止息的拷问精神,一次又一次的撞击着高枕无忧的欧洲人。

究竟是怎样一种力量在支撑着斯特劳斯的探险生涯?他在《忧郁的热带》的最后一章中也终于按捺不住,发起了牢骚:他以前的同事要么沿着学院的阶梯往上爬,要么已经成为国会议员,不久就要当部长,而他自己,仍是“在沙漠荒原中踱来踱去,在跟踪几个病态的残余的人类。”斯特劳斯不无沮丧的指出:“我的探险生涯,并没有向我展现一个新世界,反而是造成把我带回到原来的旧世界去的结果,那个我一直在找寻的世界在我的掌握之间消失于无形。”大概这就是人类学家,包括一切研究社会学科和人文学科的学者自身的矛盾之处,总是在自我否定和自我游移的两岸徘徊不定,总是濒于自我危机之中。

在整部著作的最后,斯特劳斯仍然以一种鼓舞人心的“斯式鸡汤”激励着前仆后继的学者,借以告诫全人类:“人类并不是单独存在于宇宙之中,当有一天人类所有文化所形成的色带或彩虹终于被我们的狂热推入一片空无之中,只要我们仍然存在,只要世界依然存在,那条纤细的弧形,使我们与无法达致之点联系起来的弧形就会存在,就会显示给我们一条与通往奴役之路相反的道路。”那就让我们一同期待吧,与矿石沉思一段时间,去闻一闻水仙花的深处散发出的味道,在充满耐心、宁静与互谅的短暂凝视之中。