汤仁泽:旧书信中的《章太炎全集》早期编纂历程

2017年下半年,收录了17种20卷的《章太炎全集》全部出齐了,其中的8卷本是20世纪70年代末开始编集整理,80年代初、中期陆续出版的,参与者大多为章门弟子和再传弟子。弟子们付出了辛劳,但知之者不多,甚至早被遗忘,应有的价值和作用被忽视,应有的认定和尊崇也不见了。或许可以这样说:章门弟子和再传弟子是难得的、权威的传承者,如果没有他们的参与,不知会留下多少缺憾。笔者试图通过梳理当年章门弟子的书信等材料,寻找解码的线索,以还原当初在“不设主编或编委会”的不利条件下,他们是如何展开编纂工作的。

简报信息

1980年《章太炎全集》的《出版说明》说明了编纂的困难重重:“章太炎在辛亥革命后曾手定《章氏丛书》,但先前在报刊上发表的文章每多刊落;他是弟子吴承仕、钱玄同校刊的《章氏丛书续编》,所收不多,且不取旧作;章太炎逝世后,章氏国学讲习会编印《章氏丛书三编》,对《太炎文录》初编、续编不收之作,‘不敢续录’,书札也未收入。至于时人编辑或坊间流行的,如《章太炎文钞》、《太炎最近文录》、《章太炎的白话文》、《章太炎先生尺牍》、《章太炎文选》等,也收录不多,校印多讹。”《出版说明》还简明道出了编纂目的和过程:“为了繁荣学术文化和提供研究者的需要,特组织部分高等院校、研究单位和图书馆等有关学者,以及苏州章氏家属,整理校点,重新编辑《章太炎全集》,将陆续分册出版。”

《出版说明》忽略了主要点校者“章门弟子”的作为,而在2014年的《出版说明》中有所“增补”:“20世纪70年代末起,本社组织章门弟子及相关领域专家对章太炎的著作进行了首次较为系统的收集整理,从1982年起陆续出版了《章太炎全集》八卷本。”还将原八卷本的整理者依各卷先后列名如下:沈延国、汤志钧;姜义华;朱维铮;徐复、钱玄、张芷、祁龙威、程敦复、王子慧、汤炳正;黄耀先、饶钦农、贺庸;王仲荦、朱季海、陈行素、姜亮夫、崔富章;蒋礼鸿、殷孟伦、殷焕先;章念驰、潘文奎、陈熠、张仁、宋知行、宋光飞,以此“表达对前辈工作的致意”。但具体的“过程与艰辛”,只字未提。

多年来,笔者有个疑问一直挥之不去:一部国学泰斗的皇皇巨编,即原八卷本在整理、编纂过程中是不设主编或编委会的,章门弟子又居住各地,那么策划、组织和点校等一系列繁杂的操作是如何进行的?整理、点校期间有多少艰辛需要克服,又是怎样克服的?

最初,笔者在上海社科院历史所编印的《史学情报》中找到了记述。《史学情况》第11期(1980年1月25日)载文《汤志钧参加〈章太炎全集〉点校工作》:

《章太炎全集》的整理出版,最近已由上海人民出版社列入计划中。参加这项工作的,有山东大学、南京大学、南京师院、复旦大学、上海历史研究所、武汉大学、杭州大学、上海师院、扬州师院、上海图书馆等单位的同志以及章氏家属和苏州社会力量等。

这次整理出版的《章太炎全集》,共19册,每册约25万到30万字。

所依据的版本是:

1.“章氏丛书”,采用浙江图书馆本为底本,参校北京图书馆所藏手稿本。

2.“章氏丛书续编”,采用钱玄同、吴承仕的编辑木刻本为底本(已断句)。

3.章氏著作已刊部分,采用章氏国学讲习会排印本(大都已断句),及《制言》月刊本。

4.章氏著作未刊部分,据手稿、抄件或从当时报刊辑录,一律注明出处或藏所。

5.《訄书》前后出过三版,每版均有改动,拟将木刻本和日本铅字排印本分别整理,并参校上海图书馆、北京图书馆所藏手校本、部分手稿以及手改本。

整理工作由点校者个人负责,分别进行,不设编委、主编等层次,以求实效。

我所汤志钧同志承担其中的《诂经礼记》、《七略别录文征》、《自定年谱》、《书信集》、《电稿集》、《演讲集》(1935年前)、《译文集》以及部分《太炎文录》的点校工作。

整理好的《章太炎全集》,可望在五年内出齐。

《史学情况》第13期(1980年4月30日)又有一文《〈章太炎全集〉整理情况》,报道说:

《章太炎全集》的整理工作,自1979年11月由上海人民出版社出面联系,山东大学王仲荦、殷孟伦,南京师范学院徐复和复旦大学、上海历史研究所等有关同志协商,并到苏州和章氏家属洽谈,于12月7日,拟出《关于整理出版〈章太炎全集〉的几点意见》……

目前工作进行情况如下:

1.山东大学王仲荦同志负责标校的《齐物论释》、《齐物论释重定本》,共7万2千字已完成,出版说明、校勘记都已写出。

2.南京师院徐复同志负责标校《国故论衡》共9万字,已接近完成。

3.杭州大学蒋礼鸿同志负责标校的《新方言》,已标出二卷,正在继续进行。

4.苏州沈延国同志负责标校的《膏兰室札记》(稿本)共20万字,已完成初校初标,正在复校,第二季度全部完成。

5.复旦大学负责标校《春秋左传读》,40万字,已完成初标。

6.上海社会科学院历史研究所汤志钧同志负责的《自定年谱》2万3千字已完成,《诂经礼记》6万字已抄出,第二季度可望标好;《演讲集》由章念驰同志具体整理,1935年以前的可望在第二季度完成初标;《译文集》也已着手,由吴桂龙同志抽出部分时间整理,金德建同志负责的《清建国别记》也已开始标校。

7.北京杨廷福、马雍负责的《检论》也即将着手。

8.山东大学殷孟伦、殷焕先;杭州大学姜亮夫等同志负责部份,也已组织力量,着手进行。

在点校同志中,王乘六同志已86高龄,《演讲集》1935年以后一部份难于继续;诸祖耿同志也已83岁,最近体力不继(未能进行),这两项工作可能由徐复、汤志钧继续承担。

根据目前继续情况,今年拟将复旦大学标校的《春秋左传读》和苏州、上海合标的《膏兰室札记》、《诂经礼记》完稿送交出版社。《齐物论释》已完成,拟俟《庄子解诂》汇齐后一并出书。

(1980年3月)

从“工作进行情况”中透露出两个重要信息,一是“整理工作由点校者个人负责,分别进行,不设编委、主编等层次,以求实效”;二是此项工作并非刚刚开始,而是某某同志标校已经完成,或正在复校,或已完成几万字等等。

当年,《章太炎全集》作为上海社科院历史研究所近代史室的重点项目,陆志仁副院长对此极为重视,并给以有力的支持。

周密筹划

《章太炎全集》八卷中的第一卷由沈延国、汤志钧点校,于1982年2月出版;第二卷于同年7月出版。第三至第六卷分别于1984年7月、1985年9月、1986年2月、1986年12月出版。

王仲荦是章太炎晚年的入室弟子;汤志钧师从周予同,周予同师从钱玄同,钱玄同是章太炎的高足。汤曾撰文《王仲荦和〈章太炎全集〉》,说王仲荦:“泛滥群籍,尤精乙部,除留下《魏晋南北朝史》等大量著作外,对章太炎遗著的整理、出版也关怀备至。《章太炎全集》就是在仲荦先生的精心擘划、辛苦经营下得以问世的。”文章回顾了1979年3-4月共同参加中国历史学规划会并访问讲学于重庆、武汉等地的经历:

1979年3月22日至4月4日,中国历史学规划会在成都举行,仲荦先生和我都参加了,同住锦江宾馆。饭余会后,我经常和仲荦先生商量《章太炎全集》的编纂、出版事宜。他还介绍马宗霍先生(章太炎入室弟子)的公子马雍同志和我相识,请他提供资料。又和中华书局的李侃、赵守俨同志研究过标校问题。

会议结束后,经重庆,越三峡,在武汉停留4天,乘“东方红”12号轮北旋,我们一直在一起。16日晚,轮靠南京,仲荦夫妇先下,我于次晨抵沪。

旅途多暇,我们纵谈古今,更多的是太炎先生轶事和《全集》编纂,包括家属联系、资料征集、人员分工、标校体例等等……临别,仲荦先生提出,由他联系家属和章门弟子,叫我就近在上海和出版部门联系,从而对《全集》整理提出一个可行的框架。”(汤志钧:《汤志钧史学论文集》,上海社会科学院出版社2013年版,第254-256页。)

成都会议过后半年多,11月3日王仲荦专程来上海参加编纂会议,汤志钧陪同他与陆志仁、蔡尚思、谭其骧、朱东润、吴泽、顾廷龙、魏建猷、潘景郑、朱维铮、姜义华等专家学者晤谈,共议编纂事宜。8日,两人与太炎先生之孙章念驰、出版社叶亚廉、王有为等赴苏州拜见太炎夫人汤国梨先生,长子章导设蟹宴招待来客:

太炎夫人汤国梨先生已97高龄,这天特别高兴,看到仲荦先生鬓髪皆白,戏语我曰:“还得他大(指仲荦先生),还是我大?”(同上,第259页。)

在苏州还与朱季海、沈延国、王乘六等章门弟子晤面。回沪后继续座谈和讨论,其中有远道而来的山东大学殷孟伦、南京师院徐复、杭州大学蒋礼鸿三位教授。

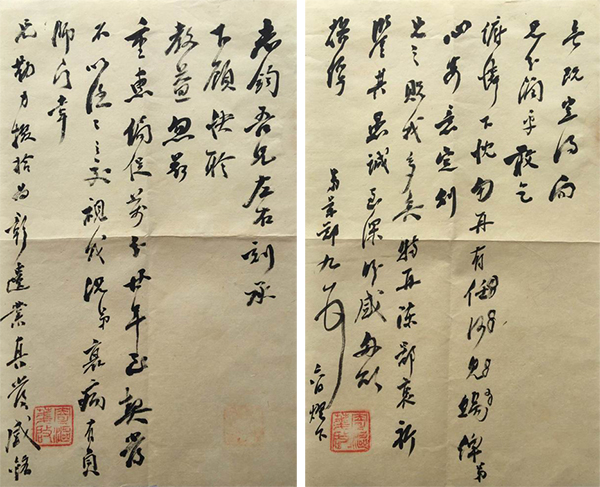

为探明真相,笔者又查阅了这一时期王仲荦致汤志钧信函,多达数十通,几乎皆与《全集》有关。

成都会议之前,王仲荦与汤志钧就在为《全集》出谋划策了。1978年10月24日王仲荦致函汤志钧,这样说:

近日在此见到李俊民(笔者注:上海古籍出版社社长)先生,提到整理章先生遗著事。……窃谓在完成全集之前,不如分册出版。每种印刷规格,大概类点校本二十四史(繁体直行),加标点。先出有代表性著作,及未曾出过之遗著(如《膏兰室札记》之类),在沪推兄主持这个工作。……

参加这一工作者,上海潘景郑,山大殷孟伦、殷焕先,武大黄焯,南师诸祖耿、徐士复,杭大姜亮夫,上海师院王乘六,苏州朱季海。另外如杭大蒋礼鸿,南大洪自明等。

以上章门弟子中诸祖耿、王乘六已寿登耄耋,王仲荦要求他们少负担些,王乘六可负责《演讲录》,当年听讲时他是记录者,整理时难度相对小些。

信中提到《计划书》的草拟和组织工作,是这样设想的:

(李)俊民先生要我草一个计划,我想不出怎样好。所以乞求您和(潘)景郑兄考虑一下,景郑兄快七十了,我也六十六岁了,我想他会比我更焦急。我认为您参加上海史编写工作,不如主持章先生遗著出版工作,在全书书目、版本等工作方面,景郑做您后台,在组织工作方面,我做您后台。

信末说:“(此信)要请景郑兄过目,并征求他的意见。也可给出版社看。”

两人通过书信或面议,取得章门弟子及同仁的赞同和支持,多数直接参加标校整理,他们是:山东大学殷孟伦、殷焕先;南京师院诸祖耿、徐复;南京大学程千帆、洪自明;武汉大学黄焯;杭州大学姜亮夫、蒋礼鸿;北京图书馆李希泌;苏州朱季海、沈延国;上海顾廷龙、潘景郑、王乘六、金德建等人。

同时,由王仲荦授意,汤志钧起草,再经王仲荦修定的“整理出版《章太炎全集》的几点意见”,其中说明筹备情况之外,还有标校工作的具体方案等,此“报告”经汤志钧呈报上海社科院并转呈有关领导,等待批准。

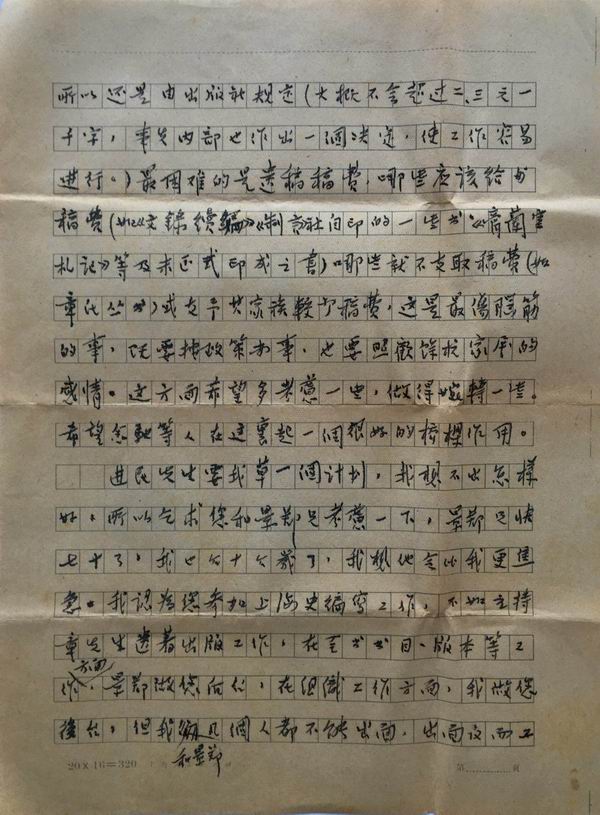

未满一月,1978年11月19日汤志钧又接王仲荦的长信,洋洋二三千言,讨论新发现并亟待解决的问题:

上次所开邀请名单中,忘漏国学讲习会时期的学生汤炳正先生等名字,即函念驰,请他去苏时,问师母应该邀那些同志参加,他们的工作岗位和研究方向,也略为一询,将来可以考虑联系安排。小学方面必需由黄门高第(章太炎早期弟子黄侃的学生—笔者)出来支持,这两天(殷)孟伦去北京,待他归来,我即和他商量告知。

季鄴(希泌)(笔者注:李希泌)也已通信,北京方面,兄可多多和他联系。

提出具体事项具体解决的办法和工作部署,详尽而周密:

先生稿子不仅《秦政记》、《秦献记》有写成年月,其余文稿也都在题目下注明年月。我看还需参稽手泽,补加注明(无年月则阙)。徐士复兄有《国故论衡》注,注后出,《国故论衡》就请他先点校好了,使轻车驾熟,人尽其才。《尚书》可请左耕(笔者注:诸祖耿),他八十了,这份量也不算重。《演讲录》份量较重,也可能有改动的地方,心若(笔者注:王乘六)先生主持,两校看样,希望安排人帮助他看(师院)。所有负责点校的人,都得看二校样一次。

重头书还是在《章氏丛书》和《春秋左传读》、《訄书》(此书版本改动的地方能够都保存下来,就更能讲出先生思想变迁,但点校本不作注释)等几部大著作,要妥善安排,请您和景郑兄多考虑一下。

南京方面将来责任士复兄(笔者注:徐复)来联系,武汉、四川方面由孟伦兄来联系,杭州由我来联系,大概就差不多了。……

全集书目拟定后,请打印若干份,并多寄我几份,我和孟伦再分头征求各方意见并联系点校的分工工作,当汇集奉告。

由您主持其事,景郑、孟伦、士复、我作您核心,工作大概能抓起来,也发挥念驰的积极桥梁作用。复旦吴文祺君能参加,也应表欢迎,章先生是海宁朱家的外孙,他们还有些渊源呢!(朱逖先〔笔者注:朱希祖〕是章先生的表弟,这也是外间少知的事情。)

印刷规格、书名题签等也不轻易放过:

印刷规格,可高一些,至少像二十四史点校本、《元一统志》那样,要直排繁体,题签都用章先生手书(即稿本的题签),字小,可先用照相摄下,再放大。如实在找不到手笔原题签,请开列一些书名及《演讲集》等名称,托念驰去转请汤夫人写(要争取在她清健的时候先写好,不要等出书时再写)。汤夫人所题《太炎先生家书》六字,就写得非常之好。

遗憾的是1980年7月,章太炎夫人与世长辞,全集中缺少了夫人的题签。信中对稿费之类的琐事也考虑再三:

现在有些出版社印遗集,往往举鲁迅先生家属不要遗稿稿费事为例。然章先生著作从来很少拿过稿费,《章氏丛书》、《续丛书》都是乡里和学生出钱上木刻成的,这些事还得多做说服工作,在不违反政策下,处置妥善,工作牵肘就少,工作就可放开手。在出版社方面,还是在争取领导的支持。

信中也流露出王仲荦的一丝顾虑:

点校本之前有一个很简练的《出版说明》,但说本书由某某先生或同志点校,不用“弟子”、“再传弟子”字样,清除封建师徒关系形式,免滋时惑,想以为可。

也许正是文革时期遭受迫害的知识分子的“心有余悸”,早期《出版说明》中不见“弟子”、“再传弟子”字样,留下了“时代印迹”。

余杭先生全集,兄记之周祥,弟完全赞同支持,由汤志钧幕前来搞,亦甚佳。版本问题可分有景郑兄与弟任之,因北图与沪馆有此条件,惟浙馆亦不可忽略。书札另搞书信集,还是包括在全集内?北图所藏先生书札不少。

来日分任校点工作,弟拟任《菿汉昌言》,不知尊意何如?弟在苏州阅读之《菿汉昌言》为北商馆印本二册,不知尊处藏有否?

此时王仲荦正抱病工作:“最近心脏病又发作,医嘱卧床,此信一大半是床上写的。”

初定框架

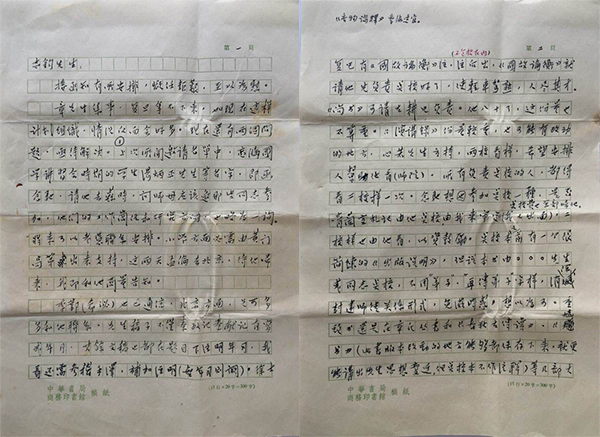

1979年1月24日,汤志钧收到王仲荦函:“两次惠书均收到,(殷)孟伦先生归来,道及关注,弥以为感。孟伦先生见李俊老后,俊老即嘱魏同贤同志通知我写一个可以参加点校全集的名单,我已寄出,并嘱同贤同志见到您时,也把此信请您赐阅一下。同贤同志是山大毕业生,有事可以和他谈,不会妨事。”接着商量文章的编排方法:

我是主张《章氏丛书》中《文录》、《别录》维持原封不动,就是孙鹰若先生编的《文录续编》,也不宜动。因为这部书好像是太炎先生死后门人所编,实际太炎先生生前已经着手在编了。他的《汉学论》,就是觉得《续编》学术论文太少了,才动笔的。

另外,搞个《文录》三编,把早年和晚年真的再收纳进去。晚年应世之作,大都是汪旭初、孙鹰若二先生的代笔,但往往也经太炎先生略略点窜数字。总之,没有政治性和学术性的,如墓志、寿序之类,不宜多收。

全集估计二百五十万字(包括句逗、印刷符号约三百万字),洋洋大观。如果每人负责点校十万字(包括看二校样),大概二十多个人就足以竣事。

不立编委会,甚好。原则上我和各方面联系,都同意由您主持其事(但不称主编)。

此事请念驰去苏州疏通一下,或我亲去苏州。

点校计划草稿在十天内拟就,即寄上。由您和上海人民(出版社)斟酌修改。好在叶亚廉同志搞过二十四史,心中有数,工作配合会很顺利。

乘六兄《演讲录》已定局。

殷孟伦兄《文始》十五万字,并补目录和索引。

朱季海、蒋礼鸿两兄都要搞《新方言》,七万八千字。我意见请蒋担任,由蒋搞《新方言》的目录、索引,朱改担任别种。但朱难说话,由我来做工作。蒋还愿意担任各种点校,您看,还请他担任哪几种好?

朱季海兄已答应点《管子余义》,是不是《庄子解故》、《齐物论释》二种,共四种,十万九千字,由他担任?

《国故论衡》(八万七千字),士复同志愿意担任,您就近和他联系,并请他和南大、南师有关人士联系,将来上海开会,南京、武汉方面由他出现。

《太史公古文尚书说》(二万字)、《古文尚书拾遗定本》(四万字),请诸祖耿先生担任,他目力不好,看校样,士复兄已允安排助手帮助他进行工作。

《菿汉微言》、《菿汉昌言》(共七万字),李希泌兄愿担任。

黄耀先先生表示愿意点校《文录续编》(二十万字),可与人大饶钦农同志合作。但《文录续编》究竟打散不打散,还得商讨决定。

以上点校篇目已落实到个人,其他弟子有待落实任务:

浙大姜亮夫,上图潘景郑,史所马雍,甘师大彭铎、郑文,扬师祁龙威,山大殷焕先、蒋维崧,南大程千帆诸公,苏州沈延国,上海师院杨廷福,应该搞那些?过去只口头打一个招呼,现在怎么落实?(念驰提到叶梦炎,请他参加。)

《太炎文录初编》、《别录》、《续编》,究竟是否打散?还是照原样?先不作出决定,但字数较多,不能拖延,得先分出去请人点校。如果要打散,可以在点校本送来后再重作安排,不悉以为如何?

分工明确到位,工作有序展开。

此间又与章门弟子通信,如1979年1月11日殷孟伦来函说:

志钧先生尊右:沪上小住,得接吉晖,极仰风范。又侧闻高议,无任倾倒之至。及遇白下,与徐汉生、洪自明诸公晤谈,都于太炎先生全集刊行至为注意,亦愿尽力相助。回济后即同仲荦兄商讨。

顷日上海古籍出版社魏同贤同志转达李俊老意见,促仲荦统计全集字数,并以能分担人员见告,仲荦已照嘱回复魏君矣。渠并云将来在沪一切即推左右主持,尚祈勿却为祷。

第一次小组会,是否能请孟伦先生也参加,您、我、士复、孟伦、杭州蒋礼鸿五人,如果这样,就各方面有代表了,也能集思广益。

(姜)亮夫先生也要来沪,我怕他年事已高(他点校部分,由崔富章协助)。我有机会当去杭州一行,和他会晤,届时和蒋礼鸿兄商量决定。

此次来沪,就是上文提到的沪、苏之行。信中还说:

我来沪最大的心理负担,是怕做报告。我自76年心肌梗塞未死,怕上课。所以要求不由上海史学会接待,也不做报告。希望住出版社招待所,或您院招待所,一般待遇,被褥干净些,就行了。家里对此,也万分不安……家庭阻力很大。希望您替我安排一下,除章传事外,一切挡驾。

读信才知道,王仲荦已抱病工作多年,健康状况很不乐观。

广泛联络

编纂会议后,点校工作全面展开,困难接踵而至,大家携手克服。弟子们的来函中,可见分工合作之一斑。

王仲荦回济南后,于11月25日致汤志钧函:

此次来沪,把您打扰得不轻。以后余杭全集,一半又要压在您肩上,真是感觉不安。

出版社方面工作,未必点校计划及总校书发出就算完事,可能还要请兄多方推动。弟即作书与(黄)耀先先生、饶钦农同志及蒋礼鸿兄。

苏州也即去信。

接信后,汤志钧即刻与出版社联系,告知已购得《章氏丛书》一部作为底本,其他工作逐步展开。

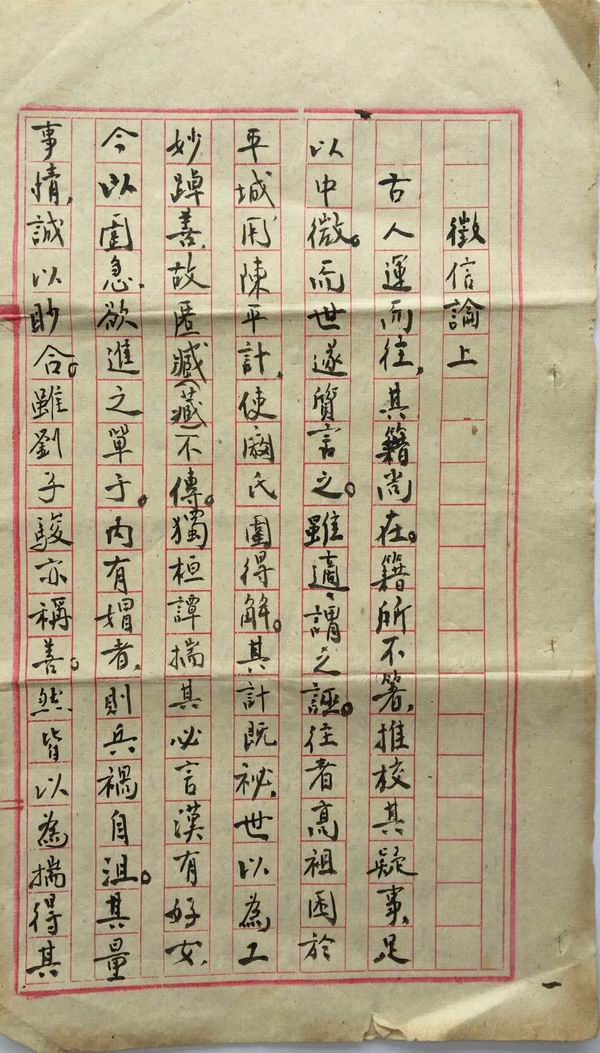

沈延国找出章太炎手札,于同年12月11日函告:

志钧学兄:景郑兄邮至华翰,藉悉一是。吴门聆教,欣慰奚如!

章公手札,寒斋检出一通,计五纸,其余尚未寻得,容再细检。是否先将一通邮奉,祈示知是盼。

并告知点校、寻访手稿等情况:

《膏兰室札记》沪上尚未赐下,殊念。锦帆路章寓所钞一册,弟已取回,俟校点后再校手稿。又仲荦兄来书嘱将《自定年谱》钞本邮呈,遍检章寓,无此钞本,今将铅印本与章氏手稿一校、校记附上。

《自定年谱》一册,章氏国学讲习会校印于苏州,作为《章氏丛书》三编之一。兹将校印本与苏州锦帆路章先生故居所藏手稿本一校,校订如后……

校订结果:“校印本第9页4行17字‘方’,讹;手稿作‘力’。”“校印本第18页8行末第5字‘台’,讹;手稿本作‘合’,是。”“校印本第18页11行末句‘果被刺死’下,删一句;手稿本有‘或言英士为之也’一句七字,新编《全集》应补入。”……弟子们认为国学讲习会校印的《自定年谱》不能作为定本,必须与手稿校订后才能万无一失——他们就是这样严谨校对的。

同年12月18日接蒋礼鸿函曰:

志钧先生撰席:夙钦鸿硕,未奉光仪为怅。

前得上海人民出版社寄来校点余杭全集意见,顷奉手教,敬悉一是。俟工作本到后,当再传呈亮公。此外,想当有稿纸数百番,以求一律。分给弟所校点者,尚有《吴语》一种。窃谓既附旭公之书,则《蕲春语》亦宜附入,以备渊源。此书张世禄先生已校点,收入《蕲春论学杂著》中,但费一抄手或排字之工甚不难,此意已去信,为仲荦兄言之,未知尊见如何?

蒋礼鸿又于1980年2月1日致函汤志钧,商讨具体点校措施等:

志钧先生撰席:前奉一缄,想荷览及。兹有数事乞明示:

一、出版社历史室寄来章氏《新出三体石经考》一册,云即加标点于原书上。按原书为钱玄同写本,已用、(顿号)号断句。如用墨笔加点,势必相乱。顷拟用红笔加点,但又将原有、(顿号)号相掩。倘即据原本加点后影印,恐其如人之麻脸然。如何之处乞教之。

二、前奉之函谓,标点《新方言》,似须另抄,拟请出版社寄点稿纸若干张,是否有当,请酌覆。

三、旭初先生《吴语》,愚尝从《制言》抄得一册,但虑有笔误,须得他本参校。能觅寄一种为便。

四、《说文部首韵语》,前此未闻。此次不知另抄,抑如《石经考》之例就原书加点?

以上各事,翘望回云。

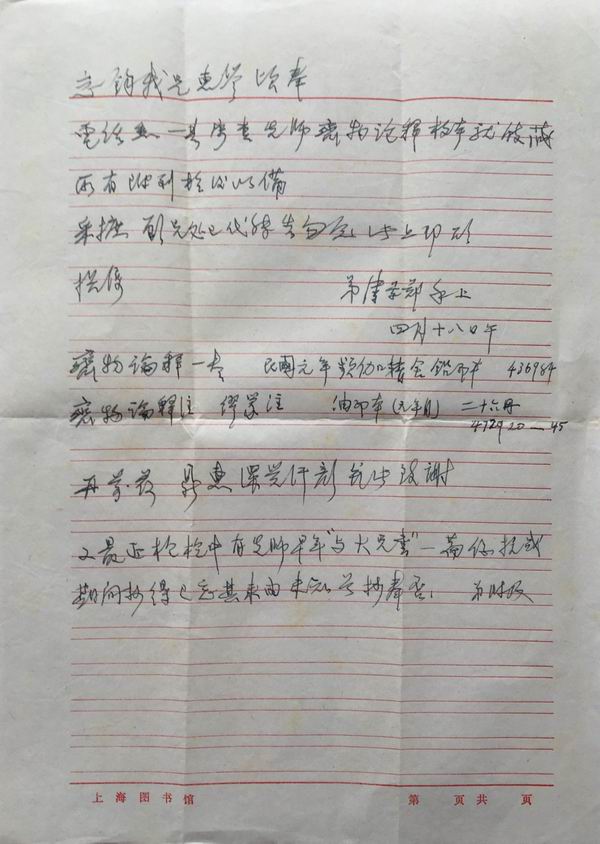

1980年6月18日收到李希泌函曰:

志钧先生史席:

前奉惠示,久稽复候,歉甚,罪甚。近维兴居胜常,著述日富为颂无量。

顷接仲荦兄来函,嘱寄余杭先生讲《儒家之利病》记录与先生,附函寄上两份,一份奉先生,另一份请转交章念驰侄。又附呈《健行斋跋》抄件一份,祈察阅。

整理后的《儒家之利病》为油印稿,全文长达七页。《健行斋跋》注曰:原件在文化大革命散佚,年前请姜亮夫先生补书之。(笔者注:落款“中华民国三十四年”似误。)

10月10日,章太炎作《民国光复》讲演,内容略为:

所谓辛亥革命者,其主义有二:一、排斥满洲;二、改革政治。前者已达目的,后者至今未成。其功于光复之役者,今存在尚夥,特众口纷纷,归功于谁,亦未能定也。当时之改革政治,亦只欲纲纪不乱、人民乐生耳!若夫以共和改帝制,却非始有之主义,乃事势之宜然也。(汤志钧:《章太炎年谱长编》,第935页。)

李希泌是演讲的记录者,在《儒家之利病》志有“后记”,这样说:

1933年秋,本师余杭先生应苏州国学会之请,莅止吴门讲学,讲坛设公园图书馆内。讲演凡二十余次。《民国光复》与《儒家之利病》为两次讲题,余将记录呈请先生审定。先生逐字逐句修改,如改课卷然。

李希泌还讲述了鲜为人知的故事:太炎先生乡音很重,不易听懂,每次演讲时都要请同门前辈王佩诤在黑板上记下要点,以助听众理解。在演讲《民国光复》时,章太炎请来李希泌父亲李根源为其板书。章、李两位著名辛亥老人同台演绎亲历往事,“遂一时传为佳话”。

李根源是国民党元老,1932年与金天翮、陈衍、张一麐在苏州发起讲学,由金天翮致书章太炎,请莅苏讲学。1933年1月,国学会在苏州成立,“以讨论儒术为主,时有所见,录为会刊”,推李根源为主任干事。

章太炎在苏州“国学讲习会演讲记录”,如讲习会第一期的《说文解字序》等,是由弟子王乘六、诸祖耿记录成册、刊印发行的。“记录”都是章太炎治学的心得,内容丰富充实,有重要的学术价值。

章太炎著述文字古奥,诘屈聱牙,索解不易,连句读都困难。有些难点的解读,非章门弟子或再传弟子,难以胜任。

王仲荦最关心全集的质量问题,担忧点校不慎会错误不断。一段昔日的“疏忽”让他耿耿于怀:“记得四十多年前,我和鹰若、景郑、士復校对第一、二期《制言》,有几个错字没有校出来,章先生责难颇深。此事引起我一身警惕。”还强调说:“今先生全集初印,我感觉有必要看开始的一二种。”(1981年7月19日致汤志钧函)

上世纪六十年代初,汤志钧编成《章太炎政论选集》上、下卷,中华书局十分谨慎,特请马宗霍校正句读,把好质量关。

广泛联系章门弟子,征集到了许多章太炎的佚文和手稿。如李希泌的《儒家之利病》记录稿,是经章太炎亲笔修改,一直珍藏行篋中,后在滇丢失,不胜惋惜之至。幸亏当年曾铅印数百册存世。1978年征集稿件时,李希泌托丁兆德世兄从王乘六处借获印本,录后寄出。

潘景郑是章太炎晚年入室弟子,《制言》主要负责人之一,著名藏书家、目录学家。抗日战争时,苏州沦陷,章太炎遗著散失,潘挹注巨资购庋先师遗著,装帧精美。早年曾石印章太炎《春秋左氏读》;后来将珍藏多年的《訄书》原刻手写底本校交上海古籍出版社影行,于1985年7月出版,汤志钧撰有跋文。晚年,潘景郑将珍藏的章氏撰著手稿捐赠上海图书馆。

潘景郑时任上海图书馆研究馆员,为查寻章氏著述刊本、校本,费神劳思。1980年4月18日致汤志钧函曰:

志钧吾兄惠鉴:顷奉电话,悉一是。嘱查先师《齐物论释》校本,就馆藏所有,附列于后,以备采摭。……

《齐物论释》一卷,民国元年频伽精舍铅印本。

《齐物论释注》,缪篆注,油印本,(无年月),二十六册。……

所嘱复印资料,已交赵兴茂同志阅过同意,闻已将该函转徐家汇藏书楼洽办。如兄到所,便往一问。该部门领导为佘同志,如何手续,可面洽。

同年10月6日致汤志钧函曰:

廿年至契,当不以泛泛之交视我,况弟衰病,有负师门,幸兄勤力掇拾,为彰遗业,真当感铭无既,岂得向兄分润乎?

杨廷福也为全集做了许多工作,他是汤志钧无锡国专求学时的同窗好友,时任上海教育学院教授、华师大中国史学研究所教授。1979年11月26日致汤志钧函曰:“弟为旭初先生弟子,亦章门第三代学生,责无旁贷,但惧学力不足,有碍质量耳。”当时借调至北京,利用北京各大图书馆的馆藏优势,协助寻访、收集相关抄本或孤本等文献资料。

值得一提的是,在不具备或不提供资料复制的情况下,弟子们都是用手抄摘录的。

多方接洽

出版社、家属乃至众弟子,都有大量的说解工作要做。

弟子有工作分歧,在所难免。早在1933年春,就有黄侃、钱玄同“于余杭座中一言不发,竟致斗口”的“不和”。(钱玄同:《挽季刚》,见《制言》第七。)

1979年10月4日王仲荦致汤志钧函说:“章、黄的徒子徒孙很多,我能够把他们组织起来,但有些敏感的问题,我也不能完全左右。想不到作出这样一个决定,这使我很为难。”所谓“决定”,是指上海人民出版社不同意王、汤等人欲用直排繁体排印的建议,认为横排简体印刷时间短、成本低、出版快。

字体问题,同样纠结。1979年12月15日函中说:“小四号字,我和烨卿同志通信时,曾附上给原放同志一书,表示了我的态度,估计周折不会太大,当然以后的事情也不会一帆风顺的。”1981年7月19日信函中提到“古字是否改今体,第一册必须统一,否则以后无法统一也。”各弟子有各弟子的见解,两人为此做了大量工作,后达成一致,乃至我们见到最初出版的各集。

“不和”是暂时的,更多表现为互帮互助。有弟子不擅长新式标点,王仲荦与汤志钧商议:“是否就把《文录续编》请饶(钦农)先用新式标点标点了,将来再看校样时,再分给(黄)耀先先生看一部分,不知以为何如?”遵照王仲荦意见,将《太炎文录续编》交饶钦农标校,作为全集第五册,署“黄耀先、饶钦农、贺庸标点”。

章氏家属一方,也有工作要做。如家属认为有些已刊结集应该重新改编,特别是有些文章不宜选录:

家属所以主张改编,觉到中收陈炯明、陆荣廷、龙济光、孙传芳墓志和杜月笙祠堂记,不太好。其实给他们解释清楚,重新编纂起来,这几篇文章还得收进去,就会同意保持原状了。(1979年1月24日致汤志钧函)

要求筛选文章,尽量避免瓜葛,以防不测。但为了全面反映章太炎的思想活动,为了编集齐全,还是尽量不予删除。

本文以极小部分的信函,揭示编纂过程中的某些细节,以窥见弟子们尊师敬业、同心同德之一二。上世纪七八十年代,章门弟子们大都年老体衰,又经历了“文革”的痛苦和磨难,是拨乱反正后迎来的新时代,使他们有了年轻人般的工作热情,散发出余热。李希泌感慨道:“顾暮年欣逢盛世,将勉放其爝火之明,以报先生以健行(先生以健行命名余书斋)相勗勉之意于万一云尔。”

恭读章门弟子的书信,倍感那份殷拳挚诚,为之肃然起敬,从而对“人文精神”有了直接的、深切的认识:中华文化博大精深,源远流长,正是有一代又一代弟子的传承,才不会失传。

重视挖掘和传承中国传统文化,意义重大,章门弟子及再传弟子无疑是难得的、权威的传承者,在邃密治学方面,他人难以超越。随着年岁增长,人才稀缺,传承补救工作刻不容缓。值得庆幸的是有王仲荦、汤志钧这样热心的传承者,联手章氏家属、章门弟子、再传弟子和相关领域的专家学者,组成一支编纂工作的生力军,大家齐心协力,各自发挥特长。也许弟子们会这样认为,自己仅仅是尽了份义务和责任而已,微不足道也。但其结果是,他们高质量地完成了旁人力不胜任的工作,才不至于在传承历史和学术的关键时刻留下缺憾。