郭晔旻评《自由与毁灭》︱起于“自由”,止于“毁灭”?

2019年4月,中信出版集团出版了澳大利亚学者彼得·麦克菲(Peter McPhee,以下简称“作者”)的著作《自由与毁灭:法国大革命,1789—1799》(以下简称“本书”)。就像书名所展示的那样,这是一部关于法国近代大革命的著作。这场革命不仅在法国现代化历程中扮演了承前启后又开天辟地的重要角色,也被视为一场具有世界意义的政治大革命。英国著名历史学家霍布斯鲍姆曾将其与同时期发生的工业革命视为“双元革命”,并称所有近代国家几乎都是十八世纪“双元革命”的产物。

本书作者同样意识到了法国大革命的这种跨国意义。在前些年的《姐妹共和国?美国与法国革命比较研究》(黄艳红译,《世界历史》2016年第四期)一文中,彼得·麦克菲就主张将美国革命与法国革命视为全球性帝国及其政治合法性危机视野下的两场“姐妹革命”。而在本书中,作者也用不算少的篇幅描写了加勒比海殖民地与法国本土之间的政治互动。在大革命前夕,法属加勒比海殖民地总共约有七十万奴隶,这个数字竟与当时整个美国的奴隶数量相当。1789 年的《人权与公民权宣言》既肯定了自由这一自然权利,同时也捍卫了私有财产权,加勒比海殖民地的业主以奴隶为其私人财产。这样一来,赋予奴隶个人自由就违背了业主的财产权。或许正是殖民地奴隶的抗争,颠覆了共和主义的公民权的狭隘性,使之具备了某种普世主义的特征。当然,就像另外一些学者争辩的那样,在法国大革命研究中,并不是所有问题都可以在全球视角下得到答案。殖民地问题在法国大革命进程固然绝非无足轻重,但“奴隶制从来都不是支配大革命的核心”。因此,本书关注的重点,仍然是在法国大革命本身。

不过,就是这样一场被学界普遍重视的大革命,其具体年代,直到两个多世纪后的今天仍旧没有定论。十九世纪早期的几部重要历史著作中,米涅的《法国革命史》和阿道夫·梯也尔的《法国大革命史》都将大革命结束的时期延后到拿破仑帝国的(第一次)垮台,即1814年。至于活跃在二十世纪的法国大革命研究大家乔治·勒费弗尔在他的《法国革命史》一书则从革命前的欧洲局势写起,到拿破仑·波拿巴发动雾月政变结束,叙述了1789到1799年法国大革命这段历史——这恰恰是为当年的梯也尔所反对的观点。后来成为法国史上首位总统的梯也尔认为,拿破仑执政时代是法国一段十分重要的历史进程,应该受到赞许和肯定。

至于本书,则是将大革命的结束之时从“雾月政变”稍稍迤至十九世纪初期。这并不是一种简单的折中之论,而是代表了作者对于大革命结局的看法:拿破仑向人民允诺了“和平、自由和稳定”,或者,如同拿破仑执政后发布的《告法国公民书》里所写的那样:“革命建立在那些开启它的原则之上,革命已经结束。”当然,在作者看来,实际情况并不如辞藻一样美妙,“革命已经结束”,同时也意味着“十年恐惧带来的贫穷、暴力和不安也结束了”。

这个看上去似乎有些令人沮丧的结局,却有着一个光明的开始。法兰西大革命的先驱者们,曾经信誓旦旦,“抹去所有历史的痕迹,消除所有源于团体利益或出身的偏见。法国的一切从今天开始都必须是新的”。对此,读者很自然地会想起《旧制度与大革命》的作者托克维尔类似的论断,“法国人在1789年作出了任何其它民族都不曾做出过的巨大努力,来从根本上改变他们的命运,并在他们迄今为止的历史和他们所希望的未来之间开出一道鸿沟”。

同样是这位近年来重新名声大噪的托克维尔,曾经做出这样的论断,“(法国)革命在苛政较轻的地方发生”、“繁荣加速革命到来”。著名的《不列颠百科全书》则列出了诱发法国革命的几大因素:当时法国人口在欧洲最多,但不能充分供养;有意的将富有和日益强大的资产阶级排除在政治权力之外;农民深刻了解自己的境遇,越来越不愿支持其压榨剥削难以忍受的落后的封建制度;主张进行政治和社会改革的哲学家著作在法国比其他各国流传得更广;法国参加美国革命战争,使其财政破产。本书的看法则与两者都有所不同。在作者看来,波旁王朝的“统治虽然处于危机之中,但远没有达到被推翻的程度”,“1788年至1789年的这段时间,既没有预示着也没有计划着一场革命”,“它的灭亡是一次政府没能处理好的偶然政治危机的结果”。

一次偶然政治危机,竟然能够使得“1789年夏秋,从巴黎到最小的村庄都见证了王权国家史无前例的崩解”?托克维尔曾经断言,“(法国)行政上的中央集权制……是40年来在我们眼前不断更迭的所有政府垮台的重要原因”。但作者恰恰告诉读者,波旁王朝的统治并非许多人想象中的那种强有力的官僚体系。事实上,它的规模偏小,权力有限。凡尔赛宫廷拢共只有六名国王任命的大臣,连大部分征税工作都“转让”给了私人包税人(比如著名的化学家拉瓦锡)。“这个国家是由各式各样的特权拼凑而成的,随处可见层累叠加的历史和传统”。本书没有具体提到通常被看作君主政体支柱的法国军队的具体情况。好在国内学者的研究结果可以作为这方面的例证:肩负保卫国王重任的“国王卫队”在“太阳王”路易十四去世(1715年)后就开始衰弱,从精锐部队变成了仅用于阅兵炫耀的荣誉性军团。到了1789 年,路易十六麾下的国王卫队只剩下大概六千人。“结构遭到了严重破坏,负责夜间巡逻的士兵人数远远不够,且丧失了战斗力,充满着怨气和抵抗情绪,国王又丧失了直接领导权。这样一支卫队又怎能保护国王、抵御呼啸而来的革命风暴呢?”

这样一个根基不牢的君主体系,相当于马基雅维利在《君主论》中所提到的“君主和诸侯共治的模式”(巧得很,马基雅维利正是以法兰西王国作为这一政体的范例)。在这位中世纪意大利政论家的论述中,与奥斯曼式的集权政体不同,法国式的国家易于征服,因为可以使敌对势力互相争斗;但征服之后,却难以统治,征服者会因为同样的内部矛盾而受害。由此可以推出一条马基雅维利式规则,即权力赢得的越容易,就越难维持;权力赢得的越艰难,就越容易维持。

从法国大革命的实际进程看,这话有几分道理。1789 年7月巴黎人民攻占巴士底狱。同年10月5至6 日几千名巴黎妇女跑到凡尔赛把国王一家带到巴黎。这不像是革命,倒如同一曲激情的乐章。1790年2月4日,路易十六走进制宪会议会场,言不由衷地宣布他与王后毫无保留地接受新的秩序时,代表们欢悦不已,他们在对“民族、国王、宪法”的忠诚宣誓中结束了这次会议。在当时主导制宪议会的君主立宪派看来,在制定出一部令人满意的宪法(稍后的《1791年宪法》),并将神授王权之国王改造成受宪法之命的法兰西国王之后,法兰西大革命就已功德圆满了。

但这不可能。失去绝对王权后的法国社会深陷各种无可调和的矛盾。作者注意到,作为一个天主教国家(百分之九十七国民为名义上的天主教徒),大革命分裂的起源也是政教矛盾。因为“一场基于人民主权、包容所有信仰、通过世俗理性达成世俗成就的大革命无法与基于上级任命、神圣教条、唯一信仰的教会相调和”。深层次的社会问题很快也随之浮出了水面:“如果革命再进一步,它只会是危险的:如果革命与自由结合在一起,它的第一步是打倒王权;如果革命与平等结合在一起,它的第一步是攻击财产……”从此刻起,法国大革命便陷入了双重困境,就像作者所说的那样,当政者一方面“不能应对尚未从革命中满足自身利益的人的压力”,另一方面,“也不能应对一直对革命无法忍受的人的压力”。

在这种情况下,曾经发誓“这次大革命无须暴行和眼泪”的君主立宪派代表人物米拉波甚至建议路易十六国王发动一场内战彻底解决问题。优柔寡断的国王拒绝了这个建议,却无法阻止整个法兰西社会滑向暴力与混乱。1792年8月10日巴黎民众和联军攻占杜伊勒里宫,彻底打倒了国王。在本书中,作者将此作为法兰西革命性质转变的关键节点——“到了1792年秋,大革命已经转变成一场激进的二次革命。它现在是武装的、平民的革命、并且推翻了国王”。

不仅推翻了国王,路易十六甚至在断头台上送了命(讽刺的是,据说热爱机械的国王此前对断头台的具体设计提供过专业意见)。结果,法国不仅要面对欧洲君主国联合组织的军事干涉,还要面对“外省”在“国王万岁”口号下发动的叛乱。

本书接下来以相当长的篇幅描述了旺代甚至马赛与里昂(法国第二、三大城市)的叛乱。作者明确指出,叛乱“本质上是一次对革命带来的混乱秩序的抵制”。不过在作者笔下,读者也可以发现,反抗共和政府与反抗首都统治的情感似乎交织在一起(“巴黎,你认为你是另一个罗马,但你只是巴黎公社;我们……是和你平起平坐的”),体现出了外省的自我意识。这又是一处与《旧制度与大革命》龃龉之处——托克维尔曾经认为,大革命爆发时,巴黎已经吞噬了外省,成为法国本身。“外省”民众唯首都马首是瞻,“甚至不敢有主见,除非他们已经知道巴黎在想些什么”。

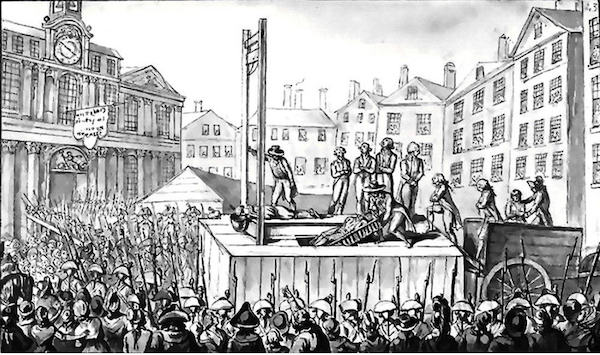

内外的压力迫使共和政府采取紧急措施,也就是“让恐怖来维护秩序”。这或许是法国大革命中最血腥也最具争议的一页。在法庭上,对被告的判决除了无罪开释就只有死刑;最亲密的战友之间的意见分歧,往往都能导致最极端的肉体消灭。用苏格兰历史学家托马斯·卡莱尔的话说,“断头台的下落速度是显示法国全面走向共和制速度的最好指针。那巨大斧刃的金属质鸣响,宛如心脏扩张、收缩的上下运动,构成了整个‘无套裤汉(指革命群众)’事业的巨大生命活动和脉动的一部分”。

人们通常将这段时间的“革命恐怖”与雅各宾派特别是其领袖,“不可腐蚀的人”罗伯斯庇尔联系在一起。本书则认为,绝不应该将“恐怖统治”标签化并大加谴责。作者当然承认,多达数万的人死于“革命恐怖”的断头台;甚至作为最高权力机构的国民公会,“在1793年3月至1794年7月的16个月间,国民公会清除了749名代表中的144位,67人被处决、自杀或死于狱中”。但本书同样指出,大规模处决集中在十八个省份,大多数都是边境和西部的身份,以及巴黎和里昂。这些地方“正是有内部反革命和外地入侵的地区”。反过来,“在全国将近一半的地区,血腥镇压还是有限度的”。据此,作者做出了令人信服的持平之论,雅各宾派“通过打败外敌入侵和镇压反革命的方式拯救了革命,代价是大量人员的死亡”。

除此之外,作者同样指出,罗伯斯庇尔其实为这一时期的“暴行”承担了替罪羊的角色。本书引用了一位当事人(沃特金·坦齐)的记述。那些曾经“像爬行动物一样匍匐”在罗伯斯庇尔面前的人,后来却指责罗伯斯庇尔是“所有暗杀和苦难的根源”,甚至发明了“断头台这个词是和它的伟大推动者罗伯斯庇尔联系在一起”的奇怪说法。作者随后总结道,“各方都将自己犯下的罪行推到了罗伯斯庇尔身上,甚至对于大多数雅各宾派来说,这成了洗脱罪责的最简单方式”。于是才有了关于罗伯斯庇尔的那些荒谬“黑历史”,并一直流传到两百多年后的今天。

“热月政变(1794年7月27日)”结束了雅各宾派统治宣告法国大革命的高潮落幕。第二年的《1795年宪法》产生了一个“督政府”。从本书的记述看,“督政府”的正面评价被低估了。“督政府及其在全国范围内的支持者在无套裤汉、雅各宾派的激进主义和保王主义以及反革命之间设计出了一条进步道路”。然而,《1795年宪法》刻意设计的分权体制不能很好地应对当时法国内外交困的局面——起码作为督政官的西哀士是这样认为的。他的目标是通过强力恢复动荡的社会秩序。鉴于武装力量在当时法国政治舞台上决定性作用,西哀士也认为“我必须有一柄剑”。

他选中了拿破仑·波拿巴,一位刚刚从埃及载誉而归的年轻将军。1799年11月9日(雾月18日),拿破仑发动政变,推翻了督政府的短暂统治。政变之后西哀士才意识到,自己迎来的是这个时代的主角——一位英雄的出场。按照拿破仑的意志,新制定的宪法赋予第一执政(也就是拿破仑自己)自共和国建立以来政府首脑的最大权力,并最终为拿破仑重建帝制铺平了道路。法国大革命最终以出现路易十六后又一位立宪君主的统治落下帷幕,不啻在某种意义上毁灭了大革命的成果——共和政体。这或许也会为读者留下这样的思考,如果革命停留在1791年,是不是会避免后来无谓的流血呢?作者并不认为拿破仑是“革命中最理想的集正直、个人牺牲、谦逊等品格于一身的‘美德之人’”,最后却成了“荣耀之人”。其关键原因是拿破仑“在短短几年时间里,消除了动荡和不满的主要来源”,这是之前十年的统治者都未曾做到的壮举。

拿破仑没有为法国带来和平,一代法国青年将在欧洲战场上丧命。按照本尼迪克特·安德森在传世之作《想象的共同体:民族主义的起源与散布》中的说法,正是法国大革命摧毁了中世纪神圣的宗教共同体的观念,民族作为“想象中的政治共同体”的概念开始出现。这也正是许多人将拿破仑帝国时代归入法国大革命的原因之一。毕竟拿破仑麾下的那支军队,延续了大革命“全民皆兵”的民族主义精神。本书记录了一个耐人寻味的细节,1792年,英国驻荷兰大使就在信里感叹,“法军不管如何自由散漫、不服从指挥,都对于支撑着他们的邪恶信念深信不疑”。

“大革命留下了多重遗产以及相互冲突的记忆,既让人受到启发又让人感到恐惧”。作者甚至通过一个独特的环境视角来审视大革命所造成的后果。在法国南部,贫瘠的山地丘陵更适合放牧而不是谷物种植。大革命废除封建制度后,大量贫苦农民开垦了原本用作放牧的共有土地并砍伐森林(1801年时全法国四分之一的森林已经消失),这就导致了大规模的水土流失。这在当时并没有引起人们的重视,却对现在南部法国的环境造成了深远影响。对普通读者而言,这很可能是个专业且生僻的领域。幸好,本书就像译者杨磊在译后记中所总结的那样,是“一部对希望了解法国大革命的普通读者和对法国大革命有一定了解的专业读者都非常友好的书”。