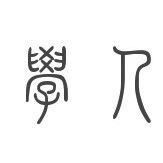

柳鸣九:梁宗岱的药酒

作者简介:柳鸣九,中国社会科学院外国文学研究所研究员,中国社会科学院终身荣誉学部委员。

今年是梁宗岱先生诞辰一百周年(编者按:本文写于2003年)。

他是我的老前辈,比我长三十多岁。建国后,他在广州当教授,而我上完北大后一直在北京工作,按说,我是无缘与他相见相识的,但由于一次特别的机遇,我却有幸与他有过一点交往。

1978年11月,全国外国文学工作会议在广州召开。那不仅是“四人帮”垮台后全国第一次这种性质这种主题的会议,而且,建国后就从无先例。那次会上有意识形态部门高层领导的大力支持,又有像“翰林院”这样的国家重点单位出面张罗,官费富足,经济基础坚实,会议的议题又是如此重大而激动人心:总结建国后三十年的外国文学工作,讨论今后的发展大计,并成立全国外国文学学会。硬件软件一一具备,岂能不开成一个空前的盛会?

作为盛会,它聚集了半个世纪以来中国学术文化界中从事外国文化工作的名家、“大儒”:冯至、朱光潜、季羡林、杨宪益、叶君健、卞之琳、李健吾、罗大冈、伍甫、赵萝蕤、金克木、戈宝权、杨周翰、李赋宁、草婴、辛未艾、赵瑞蕻、蒋路、楼适夷、绿原、王佐良,等等。还有一些文化出版界的权威人士,如吴岩、孙绳武;与人文学科研究有关的大学校长,如吴甫恒,以及一大批来自各研究机构、各大学院校、各文化单位的骨干精英与负责人。名流云集,济济一堂, 高朋满座,竟有二百多人,就其名家聚集的密度而言,大概仅次于中国作家代表大会。而意识形态领域里的周扬、梅益、姜椿芳等人的参加,又增加了会议的官方色彩。

在这一片繁星闪烁之中,梁宗岱先生是其中格外引人注目的一个,尽管他从建国后在学术文化上就没有什么“大动作”、“大声响”,甚至可以说是相当沉寂。但大家都知道早在上世纪三十年代,他就已经留下了不可磨灭的业绩,他精湛的译诗技艺、他才华横溢的文学评论,他雅美而灵致的诗章早已享誉中国文化界。

那时,我四十多岁,在学术权威如云、延安鲁艺老革命战士成班成排的本单位,我们这种年纪的都被为“年轻人”,意指“在思想上、业务上尚不成熟”也。我是作为“壮劳力”来参加广州会的,一是要承当在全体大会上做一个重点发言的任务(这就是后来令一些“庙宇人士”侧目而视、怒目而视的那篇批评日丹诺夫论断的报告),二是在小组中当会议记录,会后再加以整理。因此,能自己支配的“业余”时间甚为有限,不可能较多地趋近与会的名流以讨教,但我把我“业余时间”的大部分都用来“走近梁宗岱”,毕竟在我本人这个学科专业中,他是资格最老,技艺最精湛的一位大师,是我敬仰已久的一位前辈。

梁宗岱很好接近。他不摆出文化名家的派头,他不端着学者名人的架子,更不像那种以“学界霸主”自命的人满脸威严逼人,不像那种自认才学盖世的人全身傲气,叫人感到骨子里发冷。他长得人高马大,嗓门粗,像个豪爽的东北佬,大大咧咧的,平易近人。按说,他跟我这样一个学界晚辈素不相识,差距甚大,广州会议期间两人又不在同一个小组,更无人向他引见我,是我自己主动“凑上去”的,他满可以只敷衍几句,但他非常亲切平和,非常热情,主动营造出一种“一见如故”甚至是“自来熟”的氛围,使你感到很是自在。他谈兴很高,说起话来似乎毫无遮拦,饮食、起居、健康之道、生活常识……无所不谈,特别是关于他的制药技艺与他的“药酒”更是谈个没完没了,有时会议间隙在过道碰见时,他还主动跟你说道说道。

他自称,他正在全身心致力于中医中药研究,致力于研制能治百病的药剂与药酒,并已经取得了相当大的成功……中药医本来就是一个大领域、一大学问,谈起来还有个完吗?何况他是个心智丰富的人,在实践中又有那么多的心得与体会,进展与经验,他的话匣子一打开,你就洗耳恭听吧,他讲起来那么热情、那么专注那么天真,天真得像一个迷恋某种游戏的“老顽童”。别说需要你插话接茬,增加他的谈兴,即使你想把他的话匣子关掉,你也很难做到。

他如此善谈,可是,他偏偏不谈文化与学术,不谈会上讨论的那些外国文学问题:经验与现状,前景与道路等等,总之,言不及义,言不及这个学界、这个行当的“义”。

说实话,像我这样的后学,之所以怀着景仰之情接近他,是想从他那里闻一点本专业致学之道,在评研与译介的真谛上获若干启迪,拾些许牙慧,还想得知一些学界、文坛过去的珍贵逸事。然而他却绝口不谈这些。当你问及请教时,他也予以回避,似乎已经横下了这样一个决心:“好汉不提当年勇”。因此,在广州会议期间,我虽然走近了梁宗岱,直面了梁宗岱,真可谓近在咫尺,但实际上他却隔我很远很远,他大讲特讲的药剂与药酒,我不大懂,实在也不感兴趣,而我想谈的、想知道的,他又绝对没有兴趣去谈。于是,在学子后进的面前,那个在文化学术领域里实实在在的梁宗岱不见了,面前只有一个乐呵呵、和蔼可亲的制药老汉,一个陌生的梁老头,从他身上,你看不见当年他游学欧洲的潇洒身影,看不见他与罗曼·罗兰、瓦莱里等法兰西文化大师“称兄道弟”、平等交往的痕迹,察觉不到他译象征主义名篇《水仙辞》的那种出神入化的功力,以及他把文学评论文章写得那样潇洒而富于文采的本领……

不过,他也偶尔有“老夫聊发少年狂”的时候,那就是在会议期间,他把自己的情诗出示给走近他的年轻人传阅。我记得是一些旧体诗,有一部分是填的词,誊写在红格稿纸上,纸已经相当旧了,显然是压在抽屉已经有好久。我当时正忙于俗务,诗稿又只能在我手上传阅几个小时,因此,只来得及粗读了一读,如今只记得内容缠绵婉约,颇有李商隐之风,而如梦似幻的意境则又使人感到有象征主义的韵味。

那次盛会,全体大会上的学术发言,只安排了三个,将近一周的会议都是以小组讨论的形式进行,我和梁先生不是同一个小组,一直未听到他的发言,但听其他组的人说,梁先生在小组会上也几乎不发言,绝不对文学问题、文化问题发表意见。这一切使我当时就形成了很明确的印象:在这次会议上,梁先生大有超脱出世,看破红尘的味道。如果当时我还有些不理解的话,后来我就理解了,梁先生在“文化大革命”中不止一次遭到毒打,他辛辛苦苦译出的莎士比亚十四行诗与《浮士德》第一部的译稿,竟被毁于一旦。一个身心遭受如此沉重打击的七旬老人,伤痛哪能迅速痊愈?哪能在“四人帮”垮台后不久的那次盛会上就满腔热情地讨论外国文学工作的发展大计?及至我自己的经验有长,吃了一堑之后,就更感到梁先生真可谓是“老马识途”了,因为我自己不知深浅在全体大会上作了一个长篇发言,大批日丹诺夫论断,对西方20世纪文学进行重新评价。事隔不久,麻烦就来了——在第二次全国外国文学工作的会上,我就被扣上了这样一顶小帽子:“批判日丹诺夫就是要搞臭马列主义”。

在药酒问题上,虽然我在天真的梁老头面前应声附和与表示钦佩的话都是言不由衷的,但他却以一片赤诚待我,他见我有些“少白头”,就主动询问我的睡眠情况,着重介绍了他的药酒对神经衰弱有奇效,还曾邀我去他家中去看他的“制药作坊”,但我没有想办法抽出时间去看。会议结束告别时,他又送了我一大瓶“药酒”,叮嘱我服完后还可以写信去要。那其实是一瓶咖啡色的汤药,但放了酒,据他说是为了保鲜防腐。我尝的时候,觉得其味甘甜,口感很好。

据说,梁宗岱的药剂药酒研究始于四十年代中期,这似乎是他偶尔为之的“采菊东篱下”,他专心致力于斯,显然是在“文化大革命”后的晚年。他在广州会议后五年就去世了,因此,我见到的可说是“药酒时期”的梁宗岱。

最近,中央编译出版社出版了多卷本《梁宗岱文集》,收入的作品都是常绿常青的,具有持久文化价值与艺术生命。虽然梁宗岱在晚年绝口不谈论自己的文学作为,但世人还是要谈论他的,长久地、长久地谈论他的业绩,后人无法取代的业绩。