建筑与城|包豪斯以外,德国现代建筑如何参与公共领域

今年恰逢包豪斯100年,德国各地举行隆重纪念活动。二战前后,一众德国建筑师流亡海外,令包豪斯在世界范围得到了广泛的传播。经过国际风格和战后美国影响力的加持,在当下英语主导的主流学术话语中,包豪斯的盛名几乎令其之外德国现代主义寂寂无闻。然而,当代德国建筑领域再也没有出现一位举世闻名的明星设计师,特别是战后德国的现代主义建筑更是很少受到大众的关注,人们对德国建筑和德国设计的理解仅限于“功能主义”“务实严谨”“工匠精神”这些碎片化的标签。当今德国现代建筑所承载的“现代”品质究竟是什么?建筑师如何通过设计表达理性、秩序、对真实与自由的追求,又如何参与公共领域并承担社会责任?

创立于德国汉堡,至今已走过五十四年历程的冯·格康,玛格及合伙人建筑师事务所(gmp)可以称得上是理解德国战后经济发展、社会变革影响城市和建筑理念不可多得的样本,也是一条进入德国战后当代建筑语境的道路。

“籍籍无名”的“现代主义的另一种传统”

事务所两位创始合伙人所处的特殊时代和少年时期的经历,对他们日后的职业生涯产生了极大的影响,曼哈德·冯·格康(Meinhard von Gerkan)1935年出生于纳粹德国占领之下的拉脱维亚里加,二战结束时成为了战争孤儿,逃离拉脱维亚,来到德国,先后辗转于多个寄养家庭。

另一位合伙人,福尔克温·玛格(Volkwin Marg),1936年出生在东普鲁士的柯尼斯堡(哲学家康德的故乡,二战后割让给苏联,今天是俄罗斯的在东欧的“飞地”——加里宁格勒)一个自由开明的路德派新教家庭,父亲是牧师。二战期间,他跟随家人逃离家乡,又在柏林墙修建之前逃离了东德。50年代末,同在柏林工业大学建筑系学习的冯·格康和玛格相遇,1965年,两人白手起家在汉堡创立了事务所。

青年时期的曼哈德·冯·格康和福尔克温·玛格

20世纪五十年代,西德迎来复苏,经济快速增长,举国大兴土木。思想上,纳粹统治结束之后的近二十年间,涌现了各种声音,一方面清算、反思了纳粹主义对现代主义的异化,另一方面对国际现代建筑协会(CIAM)以雅典宪章为代表的功能主义、机械美学为基础的形式原则和教条化倾向进行了批判。

由于二战前德国知识分子流亡,导致科学界学术话语权的转移,如今在以英语写就的建筑史中,在占据了主流话语的师承关系之外,另一条德国现代主义发展线索几乎被人们所遗忘。在密斯·凡·德·罗、格罗皮乌斯、努特拉和柯布西耶这些被半神化的人物背后,雨果·哈灵、汉斯·夏隆、阿尔瓦·阿尔托以及更早的弗里茨·舒马赫等等对德国现代主义产生深远影响的大师,则在现代主义与传统彻底决裂后淡出正统建筑史,从此籍籍无名。

曾担任汉堡市城市建设规划局局长的弗里茨·舒马赫,既是建筑师、城市规划师,市政规划最高行政长官,同时是也是建筑教育家和博学家。他的建筑作品和规划思想奠定了古老的汉萨贸易城市汉堡今日的格局和风貌,也对冯·格康和玛格两人产生了深远的影响。

同样作为德意志制造联盟最初的奠基者、发起人之一,舒马赫远没有他的同僚有名。当我们审视德国“现代主义的另一种传统”时,弗里茨·舒马赫其实成为了承前启后的一条重要线索。十九、二十世纪之交,文化思想界处于一方面意图回归前现代的本源,另一方面同样强烈地要求迈向现代化的困境之中。

舒马赫并没有以“先锋”的方式成为某种反抗时代的力量,而是始终珍视19世纪德国城市市民阶层的人文主义遗产,将一战前“乡土保护”运动、表现主义和从社会现实出发的新即物主义融汇在一起,以温和理性的姿态,从欧洲建造文化传统中汲取积淀,又从前卫中获取时代语言,将规划、园林、建造、造型艺术、社会政治形态和市民教育等学科整合成为整体塑造城市空间的方法和手段。

破碎,流离,割裂之后:回望德国的建造文化传统,重建身份和秩序

冯·格康和玛格年龄相近,共同经历了二战前后的动荡和离乱。青年时期,东西分制两种政治意识形态之间的对抗对国家和民族认同造成了割裂,而两德统一后的经济繁荣也不免带来了消费主义的盛行。外部世界始终纷乱无序,更令他们坚信,只有富有社会责任感、理性务实的设计建造,才能回应时代的吁求。在离经叛道的年代之后,应当回望德国的建造文化传统,重建身份和秩序。

两个踌躇满志的年轻人正是在这样的背景下开始了自己的职业生涯。而“综合艺术”(Gesamtkunstwerk)、“整体性设计”以及“建筑作为艺术的社会化运用”这些关键概念始终引导着gmp的建筑实践,从“场地”、“历史”、“时代”、“功能”和“社会责任”等特定情况与命题出发进行设计,做善于完成不同设计任务的多面手。这样的理念在事务所创立之初顺应了时代的潮流,并在未来的几十年间由创始合伙人的学生——陆续加入事务所的合伙人们延续发展,为事务所带来了更加长远的社会认可和同行难以企及的成功。

gmp项目涵盖范围极为广阔,从私人别墅、酒店、博物馆、剧场及音乐厅、办公楼、会展博览中心、医院,直到科研教育设施及交通建筑,工业建筑和总体规划,再到家具和室内设计,均有涉及。正如1907年德意志制造联盟成立之初提出的“从沙发靠垫到城市规划”,将“艺术”(美学责任)与“社会化应用”(社会责任)结合,实现对生存空间形态的整体性塑造。

以问题为出发点的设计立场

回溯事务所创立初期,冯·格康诚恳直言:“最初几年我们的设计思路都是从解决具体问题出发的!我们并没有什么自创或继承而来的教义或信条,也没有按照一套完整的理论体系来建造,具体到每个项目所面临的外部因素和设计目标之间的相互作用太过于复杂甚至相互矛盾。”

经历了西德50年代经济繁荣和两德统一后90年代两次建设大潮,gmp首先设计完成了大量满足当时社会需要的学校、体育馆、音乐厅、办公和住宅建筑。柏林泰戈尔机场作为首创去中心化的驶入式机场获得了巨大成功,为gmp带来了更多参与重要交通建筑设计的机遇。

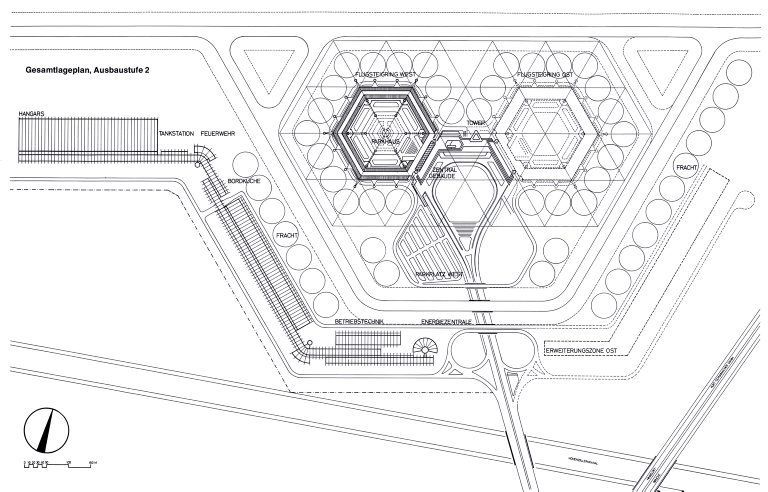

柏林泰格尔机场,去中心化概念

70年代初,泰格尔机场建成不久,袭击机场的恐怖主义行为出现,民用航空行业结构和机场设计遭遇“范式转换”,非中心化的检查点分布结构不再适用。而现代机场也需要越来越多的零售空间实现自身盈利,捷径式去中心化机场类型被中心化结构取代,gmp在90年代建成的汉堡和斯图加特机场均为中心化机场,而即将建成的柏林·勃兰登堡国际机场,机场主体建筑坐落在与东西向起飞跑道系统平行的中央轴线上,轴线构成整个机场的“脊柱”,连接主要交通干道,旅客会穿过一处“瓶颈”,在一个中心位置集中进行安全检查。

80年代建成的汉堡汉萨购物商廊承载着建筑师对古典欧洲城市沿街零售店铺形式的认同。商廊在现有街区肌理之上改造扩建而成,内部商铺和餐饮设施均为单层沿走廊两侧分布。这是一条真正意义上的“通廊”,从几个方向连接了市中心几条主要街道,它是一条城市的捷径,是充满吸引力、优雅精致的休闲走廊,没有恼人的噪音和令人眼花缭乱的广告。它的建成被德国媒体誉为“内城空间的文艺复兴”。而消费至上,资本和商业统治一切,往往也决定了建筑形式的今天,市中心的大型商场因其能够提供更高的性价比,必然会淘汰沿街店铺。2017年,有资本意图收购汉萨商廊所在土地,并计划将其拆除改建。消息公布之后,城市正式将其列入文物保护建筑清单,商廊将和其他历史建筑一起,成为城市历史身份中不可磨灭的一部分。

成为历史在一方面意味着一种形式的终结,但汉萨商廊所传达的不仅是一种对古典的“乡愁”,它承载着对城市商业空间公共性的人文主义思考。

汉堡汉萨商廊

还如柏林中央火车站,其内零售空间十分舒适,它们是火车站整体的一部分。作为欧洲最重要的铁路交通枢纽,东西向与南北向列车线路在这里交汇。站台的走向明确地强调出城市空间的布局,车站候车大厅中央,不同空间、不同方向上的交通线路交会处构成了一个巨大的开放的空间,零售空间作为附属空间分散布置在各层之上,自然光线可以到达最底下的站台,人们可以对火车站空间有良好的认知以及明确的方向定位。火车站本身实现了自治,商店都在其中。而反观欧洲某些大型机场,人们身处于一座商场中,各处只有小标识引导人们到达登机口。

柏林中央火车站©Marcus Bredt

历史遗产和场所精神

建筑命题与特定场所之间的对话还包括与历史、传统、经济和政治的对话。建筑作为公共事务,具有深刻的政治性,而战后德国建筑领域中最重要的一个命题就是对历史遗产的处理。

面对普鲁士的遗产,纳粹的遗产和东德的遗产,德国人长久受困于一种需要“克服过去(Vergangenheitsbewältigung)”的心理状态,对待历史问题敏感多虑而小心翼翼。而城市中真实遗留下来的建筑遗产往往遭到粗暴和轻率的对待。最著名的例子不能不提位于柏林心脏的民主德国共和国宫。这座建成于1976年的现代主义建筑是当年倾全国之力打造的示范建筑,不仅是东德的议会大厦,还是极富活力的人民广场。其内部设有剧院、保龄球场、特色餐厅和舞厅,建筑在落成后的第三天即对所有民众开放,短短14年间来访者达6000万人次,数倍于东德全国人口。

民主德国共和国宫在巨变之前是风云际会的政治场所,同时也承载了东德普通民众对于一个时代不可磨灭的记忆。 2008年,联邦德国不顾前东德民众反对,斥巨资拆除空置了16年的民主德国共和国宫,自此一个时代的记忆从柏林的大地上灰飞 烟灭。之后政府又拨出上亿欧元的预算,在原址几乎重建了毁于二战的王城宫邸“柏林宫”,意在恢复普鲁士时代的古都面貌。 具有讽刺意味的是,“柏林宫”这座集建筑和艺术于一身的杰作也正是出于意识形态争论从历史中被抹除。这样的例子在德国战后重建中屡见不鲜,甚至有学者称重建是对城市的二次破坏。

1936年建成的柏林奥林匹克体育场承载着纳粹时代沉重的历史记忆,1974年世界杯足球赛之际,德国原本可以选择新建一个球场,但最终选择重建这座历史的见证者,将其从内至外现代化升级,并保留朗马克纪念堂,一个纪念阵亡纳粹士兵的大厅。福尔克温·玛格对此评论道:“历史不会因拆毁而被重写,只有坦率面对,我们才能从阴影中走出来。”

柏林奥林匹克体育场©Heiner LEISKA

2000年起,gmp开始对体育场建筑进行修复,同时将其进行现代化改造,以满足一个现代多功能体育场的需求。屋顶的形式与结构成为设计的关键点。出于对历史的尊重,改建仍保留了体育场、马拉松之门、五月塔楼和钟塔间的轴线关系,同时将朗马克纪念堂改造为一个展览中心。悬挑钢结构和半透明的张拉膜的使用,令屋面显得尤为轻盈,有意识地脱离了厚重的历史建筑之感。

而德雷斯顿文化宫的改建,建筑师面对的命题是文化遗产的保护性现代化翻修,同时在其中新建一座音乐厅。无论建筑本身,还是其作为重要政治、文化场所承载的历史记忆,德累斯顿文化宫都是城市面貌非常重要的组成部分。

德雷斯顿文化宫©Christian Gahl / gmp Architekten

然而,两德统一后,建筑作为客观存在的实体,最容易被政治性解读,一些东德现代主义建筑曾被认为是意识形态的工具,或寄托了对东德时代的怀念,导致两德统一后,大量优秀的东德现代主义建筑被拆除。对于gmp的建筑师而言,德累斯顿文化宫改建及修缮任务背后的意义,在于如何将“文化宫”这一概念用建筑手法进行重新思考,如何在一座极具识别性的建筑之上处理全新的功能要求。

曾经的文化宫通过一个可以举行多种活动的大型多功能厅来实现综合性,但对于任何一种表演形式,多功能厅都无法提供最好的技术支持。而改建的思路则是根据不同功能设置专业的使用空间,使得多样化的功能能够满足不同受众群体的要求。演出、教育、娱乐等功能全天候轮替展开,以此实现这座老建筑的全面复兴。

改建后的音乐厅成为德累斯顿爱乐乐团的驻地场所,一座中央图书馆和小剧场对新建筑实现了功能补充。而建筑内部的历史面貌也得到了修复还原,建筑师对待重要历史文物的态度,体现出他们尊重历史赋予建筑的价值,并以此为出发点审慎地处理原有建筑和新建筑元素之间的关系。改建后的德累斯顿文化宫作为媒介承载了一个国家的两种记忆,寓意着尊重与和解,以公共性和文化性弥合断裂的民族记忆,实现城市的复兴。

建筑师参与公共领域

如今gmp的两位创世合伙人均已是耄耋之年,两人曾在亚琛工业大学和不伦瑞克工业大学担任教席,除设计之外,对建筑教育、建筑写作和社会公共事务也付出了极大的热情。2005年,两人联名获颁德国建筑师联合会(BDA)大奖。2009年两人获得了由德国联邦总统颁发的联邦十字勋章,以表彰在德国政治、经济和社会文化方面做出的重大贡献。2016年两人又获得了德国建筑师联合会(BDA)建造文化奖,自建造文化奖设立以来,这是建筑师首次获此殊荣,往届获奖人多为政府规划部门官员、社会学学者以及评论家。他们不仅用他们的建筑作品、也用他们在社会文化领域的作为塑造着城市和公共领域。

玛格是最早从专业角度提出汉堡城市开发升级应充分利用其水岸优势的建筑师和规划者。1973年,玛格受汉堡议会委托,做了关于汉堡水岸开发利用的咨询报告《汉堡——水岸建造》。根据报告,由于港口和内城河岸区域产业结构的转型,让出大量土地可以规划成为临水的高品质城市居住生活空间,旧有的工业港池和交通内河水道则可规划成休闲景观,在汉堡内城区和港口区域之间建立连接,同时对易北河沿岸进行大刀阔斧的整体性景观改造。

报告在汉堡政界和民间都产生了极大震动,直接导致了汉堡市政规划政策的转向。之前汉堡规划沿用的还是1936年确立,以《雅典宪章》为指导的主张住宅、工作和休闲功能分离的思路,玛格的报告第一次令汉堡城市管理者意识到汉堡丰富的水岸资源不仅保存着城市的场所精神,更可以创造出崭新的居住办公与自然景观相结合的都市空间品质。

玛格在1973年提出的连接老城中心和港口区域的提议,更被认为是世纪项目“港口新城”的诞生时刻。1996年,玛格又受市政府委托,做了港口新城开发前期的可实施性规划设计,“港口新城”得以正式立项。50年间,水岸建造的理念塑造了汉堡,gmp在其间完成了无数重要的里程碑式建筑,深切地参与了城市发展更新的进程。

汉堡港口新城可实施性研究方案 ,1997年©gmp

2007年,gmp成立基金会,致力于对青年人才的培养和对建筑、景观建筑以及景观保护领域的探索和研究。

2012年,基金会旗下建筑文化学院迁入改建翻修后的汉堡航海学校旧址大楼,这座新建筑运动时期的大楼正是在两位合伙人的奔走呼吁下免于被拆除的命运。这些行为都是人们所言的“社会责任”。也正是如此,两位建筑师在当今建筑话语圈与社会话语圈中均占一席之地。

过去54年间,每一次重大的时代变革、城市的更新、行业结构的转型,gmp始终在场,从未缺席。在战后的德国建筑领域,从没有一间事务所如同gmp可以保持半个世纪稳定的发展并实现增长,始终保持所输出设计的价值内在逻辑上的连续和自洽,不放弃对项目完成度的严苛要求,并始终以开放的姿态,与不同的时代、环境、文化保持对话,将坚守的价值和影响力传播至德国以外的国家和地区。

gmp于1999年中标了北京的德国学校项目,从而进入中国。二十年间,在中国建成了130多个项目,其中大部分项目是城市和地区地标性公共建筑,例如中国国家博物馆改建、上海临港新城规划、天津西站等等。中国过去二十几年间的城市化进程和建筑行业发展,也为事务所在德国的实践注入活力,同时带来启发和反思。

中国国家博物馆©Christian Gahl

当代德国建筑师群像

gmp建筑师的实践在一定程度上代表了一部分德国当代建筑师的职业立场。相较于中国巨无霸式的设计院和大型设计集团,德国的建筑设计公司规模都很小,即使gmp这样的行业领军者在德国境内也仅有大约440名员工,大部分事务所常年保持在20人以内,根据2017年的统计数据,40%的设计事务所员工数目为2到4人,全德国仅有10%的事务所拥有10名以上员工。而事务所不论规模大小均都可以通过公平透明的竞标机制赢得重要的项目。而事务所规模较小植根于地方可以更好的与地方文脉传统建立联系,并因各自不同的定位与专业方向在地域性的公共议题中实现更深度的参与。

相较于来自美国、日本、英国、法国、北欧等国家明星建筑师,国际舞台上很少见到德国建筑师的身影,尽管他们之间有很多人在专业界同样享有盛誉、功成名就。相对于善于创造“奇观”和“风格”的建筑师,德国建筑师们在职业教育中受到的训练更加关注建筑的坚固耐久的品质,功能与结构内在逻辑的统一,对地方传统与历史风貌的辩证思维。

在全球化的今天,建筑师面对的设计任务将更加多元,客观条件也将变得更加复杂。德国当代建筑师的实践呈现了一种立场,回应时代要求同时冷静面对外在世界的蛊惑。正像阿道夫·路斯所言:现代性是一种内在与外在的平衡,不管时代如何变化,应当忠实于内心,回归真实。“真实性”不是凭空而来的,更不能被谁设想出来,它关于文化的由来,关乎源头,要去接续。

(作者系旅德建筑学和城市规划工程硕士,自由撰稿人、译者、策展人。)