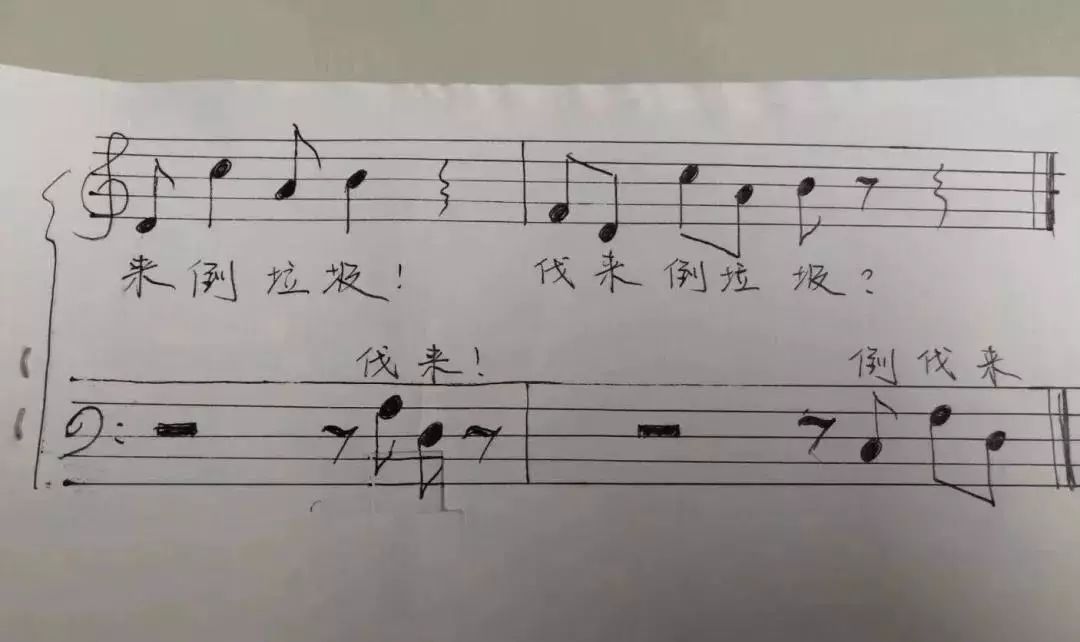

被垃圾分类“逼疯”的上海人

这不是一个段子,是许军这样的沪漂每天不得不面对的问题。

早上七点,他拎着两袋垃圾下楼,朝小区最里面的垃圾厢房走去。黄马甲阿姨就会守候在那里,并向他发出这个“直击灵魂的拷问”。

文|何承波

本文转载自微信公众号“南风窗”(ID:SouthReviews),原文首发于2019年6月29日,标题为《被垃圾分类“逼疯”的上海人》,不代表瞭望智库观点。

像前两天一样,黄马甲阿姨围了上去,翻开了他的垃圾袋,仔细检查起来。许军预感到这样的场景,急急地跑开了。

在上海这场垃圾之战中,干湿垃圾是重点被监控的对象。整个上海都在极力确保干湿垃圾能够走向各自的终点。

眼下小区正搞得热火朝天,黄马甲个个富有热情,一丝不苟,除了引导投放,他们还会挨个检查。

这也是许军感到难为情的地方,每次想起自己的垃圾被保洁和一众志愿者检视,他就有一种公开凌迟的感觉,尤其是有次阿姨翻出了一只避孕套,并半开玩笑地说:“这是要沥干的呀。”

许军是垃圾分类的坚定支持者,他欣慰于小区环境在短短一个月的急速改变,但也看到了这场运动让人尴尬的地方,比如不合理的投放时间,引得一句“996不配扔垃圾”的调侃;比如以上所经历的场景,让他意识到,个人隐私与公共议题产生了一丝诡秘的越界。

楼组长也跟他们诉苦,“我们也很累的呀,谁不期待垃圾分类进入常态化?现在正是集体习惯和卫生环境的决战时刻,”楼组长给他描绘一个蓝图,“等以后人人都养成好习惯,也不需要那么麻烦地管理和监督了。”

1

个体与系统

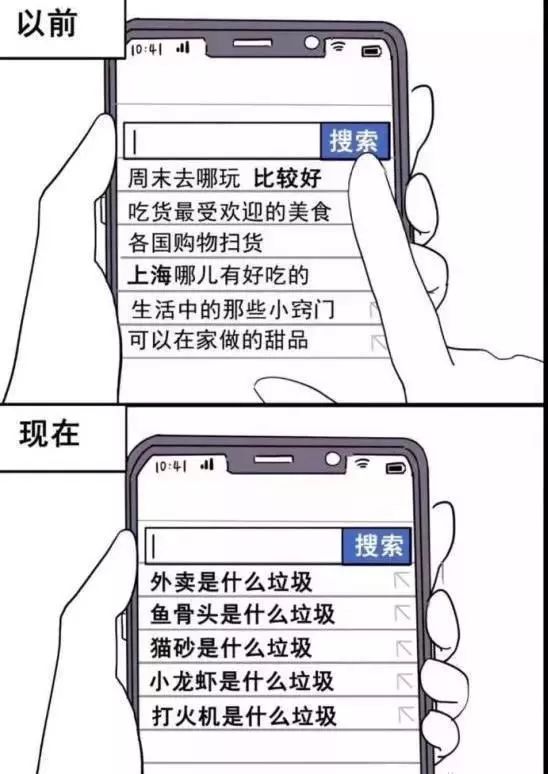

6月以来的上海,垃圾成了全城议论的话题,垃圾分类经过各路段子手的包装,俨然成了一个网红。“相亲不看年薪不看房,看你会不会做垃圾分类”这样的段子更是层出不穷。

6年前,从日本留学回来的许军,也带回来他做垃圾分类的习惯。那时候,小区只有楼道里一个垃圾桶,所有可回收和不可回收的垃圾,都统一收走。后来,他只好把分好的垃圾带到小区门口分类垃圾桶里。

但他观察发现,清运工仍混装运走。从网上披露的信息看,他的垃圾,最终被压缩到集装箱里,运到老港固废基地,完成焚烧仪式。他的仔细和用心,就像一粒小石子,沉入了大海。

可事实上,垃圾进入焚烧和填埋基地前,最终还得经过人工的分拣。跟他做的工作其实是一样的。

这是一个无奈的恶性循环。

这也是为什么会出现这样一个经典的反差:上海城市调查总队研究发现,上海市98.9%居民表示自己愿意做垃圾分类,复旦大学一项调查数据——只有不到20%的居民正在做垃圾分类。

就像《废品生活》的作者、中国社科院社会学所助理研究员张劼颖在一席演讲上谈到,普通人做垃圾分类为什么难,一个原因是我们卡在城市垃圾分运和处理系统里。

微小的行动可能带来环境的改变,但系统如果不跟着变,一切注定是无效的。

上海垃圾系统的变革,自去年以来开始显影。

根据去年12月10日上海市绿化和市容管理局召开的新闻通气会,截至11月底,上海已规范配置湿垃圾收运车650辆、干垃圾收运车3000辆、有害垃圾收运车15辆,全部实行指定种类垃圾的专车专运。

这是《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018年-2020年)》出台的第一年,全市日湿垃圾分出量为4400吨,比2年前多了近2000吨。

到了今年6月,这个数据达到6220吨/日。分离出来的湿垃圾,就地资源化作堆肥处理,不仅可以减轻垃圾焚烧和掩埋的危害,同样起到垃圾减量的作用。

截至6月,上海每天有5050吨湿垃圾得到了资源化的处置。

在许军小区外的马路上,垃圾桶从回收、不可回收换成了干、湿的标识,湿垃圾的清运车,每天也会定时经过。尽管小区动静还很迟缓,但风声已经开始传来,“新生活运动”要开始了。

时隔5年后,许军重拾了垃圾分类的习惯。

2

垃圾桶的战争

上海垃圾分类在2012年掀起过新一波垃圾分类的热潮,2014年还出台了《上海市生活垃圾分类减量管理办法》,但这是个部门规章,实际推动作用不大。

2017年年底,上海开始筹备垃圾分类的立法,一年多以后的2019年1月31日,《上海市生活垃圾管理条例》(下简称《条例》)正式通过,并预计于今年7月1日实施。

就这样,垃圾分类将进入一个强制时代。此时整个社会环境有了翻天覆地的变化,对此,上海市政府还放出豪言,在2020年,90%以上居住区实现垃圾分类达标。

横亘在各个试点小区面前的第一道难题就是,垃圾桶。上海市各个小区方案各不同,但有一个共同的操作:撤掉楼道和小区地面的垃圾桶,设置统一的投放点,由志愿者等角色引导和监督,迫使居民完成习惯的改变。

但是,垃圾桶撤还是不撤?这个问题是所有小区无法避开的,它纠缠于业主、业委会、物业和居委间,可以说是硝烟弥漫。

2013年,NGO组织爱芬环保曾去上海市中心一个社区推行垃圾分类,那是一个高层小区,首先要做的事就是把高楼的桶撤下来。居民会议上,居民们一听说要撤桶,很不高兴,会还没开完就离席了,“我们站在那里,面面相觑,也很灰心”。

这是一个1300多户的小区,此前已经实施过垃圾分类,原本以为会很顺利,但团队调查发现,所有的垃圾分类,其实是由保洁员完成的,居民参与度接近于0,他们对垃圾分类,只有一个模糊印象。

这也留下了一个巨大的疑惑,这个小区,大多是高素质的人,干部、老外居多,但有素质的人聚在一起做一件有素质的事,似乎就陷入了困境。

五六年以来,桶的问题依然没有解决方案,随着试点范围变广,围绕垃圾桶的争议,更变得怨声载道。有的小区里,愤怒的居民直接把垃圾砸到了物业办公室。

古北物业的物业经理何忠雷对此深有体会,他管理着两个小区——强生古北花园、华丽家族古北花园,这是两座比邻而居的高档小区,居民以公司高管、干部、外籍人士为主,宣传垃圾分类时,所有人都支持垃圾分类,也都有过垃圾分类的素养。

但当提出撤桶时,反对声接踵而至。强生的居民把大字报贴到楼道里,而华丽家族的居民则拿着物业合同发难,声称物业公司违反每天清理垃圾两次的服务条款。

当时垃圾分类尚未立法,在极具契约意识的居民面前,物业也犯难了,不得不到处游说居民,拟定一个垃圾分类的公约。

经历一番周折,古北物业最终在华丽家族小区撤掉了258个垃圾桶,设了两个定时投放点,一个误时投放点,请了4个“桶长”,专门负责两个厢房的管理,每个月成本增加到了4万元以上,物业公司付了前三个月,后来由居民自己负担。

另一边,强生小区的撤桶问题,在一年后仍未得到全部解决,高层十多户人家,坚持把垃圾扔在楼道里,物业公司也只好默默收着,静等着7月1日的到来。

3

决战时刻

距离7月1日不到10天,宝通路239弄的多层小区,70多岁的华书记整日穿着黄马甲,天刚亮就出门巡视,一直到夜里八九点。随着《条例》正式实施临近,他的压力和焦虑剧增。

华书记是居民们对他的称呼,早年做过居委会的党建工作,现在是小区的业委会主任,他本姓夏。年纪虽大,但他依然精神抖擞,眼睛闪烁有神。小区仅280户,12栋门楼,前后三排,他要确保这个狭小天地里垃圾们无处遁形,没有死角。

整个片区的垃圾分类都已经有声有色。但他们是今年6月10日才启动,入户宣传后,撤了垃圾桶,并在小区东北角建了厢房,强制居民们把垃圾分成四类。

这是一项需要发挥智慧和调查能力的“工作”,就在上个周末(6月22日),他起床下楼,竟然看见有四包垃圾丢在地上。

他立刻展开调查,佝着身子翻了半天,总算找出一张快递单,但电话、地址和姓名都被马克笔涂过了,他用水小心翼翼地洗掉,勉强认出了门牌号。带着楼组长,上门问罪去。不过遭到对方极力否认。

“你不承认?我有证据的呀!”华书记从容地掏出那张快递单。

在这个小区里,12个楼组长加上一个雷打不动的华书记,每天有四个人轮流巡查,经过十多天的攻坚战,基本确保垃圾不出现在错误的地方。

“严查之下,一炮打响”,华书记终有了信心。

但随之而来的问题是,怎么让居民正确分类干、湿垃圾,并且清运车来的时候,垃圾不被拒收,依然是个艰苦的过程。小区垃圾现在还依赖保洁员的二次分拣,保证湿垃圾的纯度达到要求,才能拿到清运公司的“车票”,成功运送出去。

华书记叹了口气,“习惯养成还很漫长,没办法立竿见影”。这一点,跟高昂的监督管理成本,形成了一种博弈。

这个多层小区是整个上海的缩影,随着7月1日的大限之日临近。各个小区的垃圾清理面临着日益严峻的考验。这种博弈,在去年以来实施垃圾分类的六个区尤为明显。

而在更广范围内,那些尚未开展过试点的地区,集体习惯和社会行为所博弈的对象,将是行政命令下的一纸通知。

毕竟,撤桶运动已经开始了。扔垃圾这件小事,一时间人心惶惶起来。在某个小区,一个保洁员见桶还没撤,激动地说,赶紧把家里能扔的先扔了,分类起来就麻烦了。

家在黄埔的“看看新闻”编导朱厚真说,她家楼下很早就改造了垃圾厢房,但至今未启用,没有任何宣传和培训,垃圾还是照常丢。小区平静得有些异常。

她担心,到时候环卫公司会不会天天拒收?垃圾一旦滞留,比起罚款,恶臭将是更大的惩罚。

4

文明的可能性

与这种沸沸扬扬的热闹不同,静安区的扬波大厦就显得有些泰然自若了。

这是市中心临街的小社区,仅200来户,小区占地面积很小,甚至没有一个像样的花园,却有一个开放式垃圾大厢房,占据了一二十平方米的地盘。

厢房由两个隔间组成,右边是干、湿垃圾桶,左边是8个不同功能的垃圾桶,整洁地位列其中。厢房对面,还有个旧衣物的回收柜。

11种分类,如此豪华的配套措施,垃圾似乎在这里得到了最高的的待遇。这在上海是罕见的景观。

厢房旁边,紧挨着一个开放的亭子,周末时光,人们坐在亭子里喝茶、吃零食,用上海话叨着垃圾分类的源头治理。居民们对外来人炫耀,我们这里臭味没有,连只苍蝇都没有。

前业委会主任戴先生告诉《南风窗》记者,扬波大厦并没有实施定时投放,分类规则也不尽相同。厢房顶挂着“7月1日起垃圾不分类最高将罚款200元”的标语,但居民们从来没在意过。

至于志愿者和监督员,那也是很多年前的事情了。

这是一个自我运行已经足够稳定的垃圾分类样本。

扬波大厦是上海最早践行垃圾分类的小区,但并不在官方的试点名单里,而是小区自行提出,业委会得到90%的同意后,扬波大厦就这样轰轰烈烈地开展起来了。

彼时,刚成立爱芬环保时,郝利琼的团队去扬波大厦开展工作。当时上海是“五分法”,在他们的规划里,其他垃圾和可回收物比较好处理,麻烦的是厨余垃圾(现在上海叫“湿垃圾”)。

当时静安区绿化和市容管理部门很给力,借助当时成型的餐厨垃圾收运和处理系统,把小区产生的厨余垃圾顺带运走。

许多人纷纷出谋划策,比如建个洗手池,又添置了热水器,甚至还主动提出多分几类,最终精细化到了11类。这些都是业主大会上取得的成果。

这是一种依靠高度自治和高度参与而建立起来的垃圾分类模式。早前,扬波大厦是有物业公司的,戴先生记得,“那时候物业公司把小区搞得一塌糊涂,垃圾遍地,牛皮广告到处贴。”

多次沟通无效后,终于有一天,居民们冲下楼来,把物业赶了出去。调解无果,最后街道告诉他们,社区可以自治。

业主中有不少法律界的专业人士,社区也借助这种优势,建立了一套完整的自治方案。业委会成员有9人,每个月召开业主大会,讨论小区议题,寻找问题,提出方案,或者公示财务。

戴先生认为,扬波的垃圾分类,正是这种社区土壤里开出来的花朵。《南风窗》记者走访调查发现,大多数垃圾分类成功的小区,无不具备这种良好的社区氛围,居民有参与社区的意识和热情。

在樱花苑,垃圾分类的志愿者们还做了超出垃圾分类本身的事情,跟居民们一起种蔬菜,把绿色和环保实践到很多方面。

郝利琼认为,垃圾分类,并不是为了垃圾分类本身,它是一个公民意识的培育过程,也是推动社区治理的过程。

比起粗暴的通知和行政命令,如何有效调动居民参与、营造社区氛围,是关系垃圾分类能否长效持续的关键因素。

而这注定是一个漫长的,充满不确定和阵痛的历史过程。

(文中许军为化名)

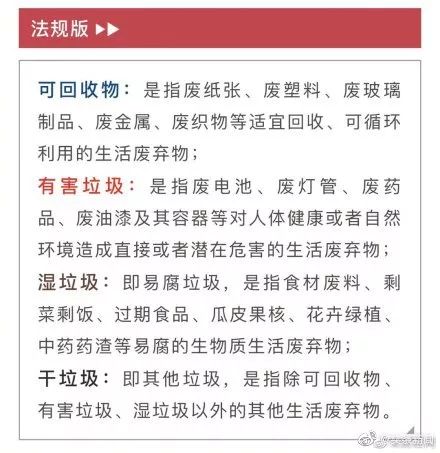

最后,学习一下官方法规版垃圾分类标准

库叔荐书

浙江人民出版社

高高在上的私权力、根深蒂固的部落文化、

走火入魔的激进思想、错综复杂的地缘政治……

通过当地人的视角,

走进一个“真实的阿富汗”。

总监制:苏会志

监制:夏宇

责编:戴丽丽李逸博

编务:李浩然

文章转载自公众号