探访伊斯坦布尔③|东方与更东方

在伊斯坦布尔的每一天,我都沉浸在一种特别的情绪中,这座城市的历史就是关于东西方的矛盾与接纳。

当地人确实很热情。在土耳其,即使语言互相不理解,对方也会很友善地笑。我经常在路边的小茶摊喝茶,坐在这里的全是男性。当地人看到东亚面孔,很乐意搭讪聊天,他们除了问我来这做什么,去哪些地方玩之外,还会小心翼翼和我讨论一些关于中国穆斯林的话题,当然也少不了关于两国女性的话题。

伊斯坦布尔没有唐人街,但有中国餐厅,不少是新疆餐厅。我在伊斯坦布尔街头遇到打招呼的人,对方总是先用日语问好,当我说是中国人之后,对方才会说你好。我在街头和普通土耳其人聊天,他们对中国文化相对比较陌生,而对日本和韩国的流行文化喜欢的人会更多一些,特别是年轻人喜欢韩剧和日漫。

历史上,中国与奥斯曼帝国之间并没有很直接的来往,由于帕木儿帝国和萨菲波斯的间隔,双方只是中间的各个汗国和商团间接来往,谈不上帝国之间的正面交流。

直到清朝,由于康熙皇帝和乾隆皇帝对新疆地区的征服,同时由于俄国向东方的扩张,清政府开始对奥斯曼帝国产生了一点兴趣。清政府此时统治新疆地区,面对的很大问题就是文化陌生,伊斯兰文化区域与满洲人相对熟悉的蒙古和西藏都不太一样,而奥斯曼苏丹是伊斯兰世界哈里发,清政府希望了解奥斯曼帝国到底对新疆穆斯林地区有多大影响力。

在1732年,大清国派遣使团前往俄国,确认俄国会在清政府对准噶尔蒙古的军事行动中保持中立。借此机会,大清国使团请求俄国帮忙联系奥斯曼帝国,希望前往奥斯曼帝国访问。但俄国与奥斯曼帝国是敌对国家,当然不可能帮这个忙,而清政府的决心也没那么大,这事就此算了。在乾隆皇帝统治时期,清朝藩属蒙古土尔扈特部落曾经与奥斯曼帝国保护国克里米亚汗国交战,在土尔扈特部落迁徙回大清国之后,乾隆皇帝询问过奥斯曼帝国的情况,但双方也没有实际交往。

对于奥斯曼帝国来说,真正对中国产生兴趣要到十九世纪六十年代之后。由于欧洲的势力挤压,奥斯曼帝国开始向中亚地区延伸势力范围。到了十九世纪末,青年土耳其党的革命活动引起了中国革命党人的注意,革命党人发现了土耳其与中国的相似处境,希望土耳其的革命可以为中国革命提供一些学习的素材。其中最著名的就是康有为在1908年游历伊斯坦布尔之后写的《突厥游记》,在康有为的翻译中,他将奥斯曼帝国称为突厥,以此来建立土耳其和中国的历史关联,进而阐述土耳其革命的参考意义。

在土耳其军事博物馆中有一个展馆,大概为中土之间这种陌生而又不太愉快的来往画了一个时代的句号,就是朝鲜战争。这场战争与二战后和土耳其有关的几场局部战争(比如塞浦路斯冲突)放在同一个展馆里。

为了加入北约,朝鲜战争中,土耳其投入相对较大。相比出工不出力的加拿大和干脆不怎么出工的法国,在联合国军中,除韩国外,土耳其军队派出的人数,排在美英加之后的第四位,而阵亡人数则排在了美英之后的第三位。

在军事博物馆朝鲜战争展馆中,提到了土耳其旅与志愿军的三次交战。第一次是军隅里战役,土耳其军队被派去掩护美军撤退。虽然在这次战斗中联合国军是失败的,但土耳其旅的支援挽回了更大的损失,在展馆中提到麦克阿瑟对土耳其旅的评价:土耳其人的英勇战斗使联合国军有机会撤回安全地带。

第二次是著名的汉江战斗,在这次战斗中土耳其旅全线投入,也是志愿军面临的比较大的挑战,在我国的记载中确认了战斗的激烈与对手的实力,但没有格外突出土耳其旅。在土耳其方面的展馆中,这部分作为土耳其旅的重大胜利:土耳其旅有218人阵亡,455名士兵受伤。在休整了大约20天之后,他们于1951年1月6日被重新送往前线。根据命令,他们占领了汉江的坚固山丘。经过两天战斗,中国人民志愿军用刺刀突围。土耳其旅的这一成功改变了战争的方向,并使计划从朝鲜全面反攻的联合国部队转变为有利的一方。美国国会授予土耳其旅“优秀联邦勋章”,并在战斗发生的山上建造了“土耳其胜利纪念碑”。

最后一场交火是1951年5月13-19日的汉城防御战,中国方面称为马踏里西山之战。在展馆的描述中,朝鲜军队于4月22日在中国军队支持下发动攻击,在很短时间内到达了首尔。土耳其旅在很短的时间内采取了一切防御措施,在5月18日至19日的战斗中击退了9次攻击,这些阵地被称为土耳其堡垒。各方都对彼此的实力进行了考验。但人们的理解是,冲突不应通过军事行动来解决。因此,到7月为止,这一进程就留给外交来解决。

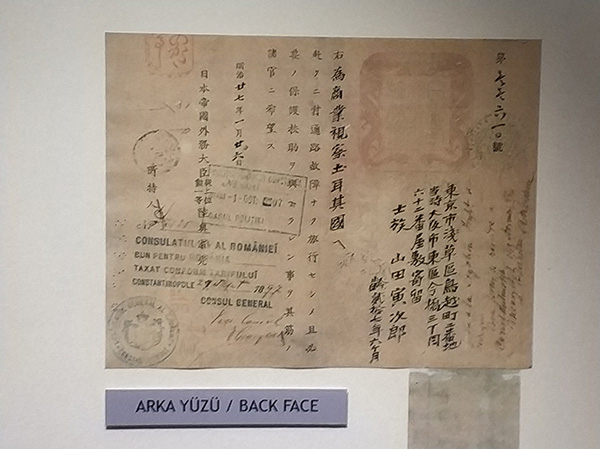

在土耳其的海军博物馆中,我发现了几件日文展品,包括日本海军军旗,几封汉字的书信、一张日本帝国外务大臣签发的证件,上面的人名叫山田寅次郎,日期是明治廿七年(1894年),值得注意的是,其中并没有奥斯曼帝国的称呼,而是称为土耳其国或土耳其帝国。还有一幅书法作品,落款署名也是山田寅次郎,这几件展品是日本与奥斯曼的外交见证。

1871年,日本政治家福地源一郎出访欧洲,顺路访问了奥斯曼帝国,这是日本与奥斯曼第一次正式接触。1890年,奥斯曼帝国派出了650人组成的大型使节团出访日本,在日本停留三个月后准备返航,结果在从东京驶往神户途中遭遇台风,船队在和歌山县附近因为躲避台风而触礁遇难,整个使节团只有69人幸存。

日本政府非常重视这次海难的善后,救助伤者、打捞遇难者遗体遗物,整理船只残骸,并且派出两艘军舰护送遇难者遗体和幸存者回到伊斯坦布尔。在回去的船上,有一位新闻特派员叫野田正太郎,他在土耳其皈依了伊斯兰教,成为第一个日本穆斯林。同时有另一个日本穆斯林,就是山田寅次郎,他是一位日本企业家,海难后筹集了一笔捐款亲自送到伊斯坦布尔,奥斯曼苏丹接见了他,在奥斯曼期间他主要负责沟通两国的通商事宜。

如果说到伊斯坦布尔这座城市对中国的影响,恐怕还有一个隐藏的彩蛋,这个彩蛋在马尔马拉海的王子群岛上。坐渡轮半个小时,我到了王子群岛中最大的比于卡达岛上,拜占庭皇帝查士丁尼二世在比于卡达建造了宫殿和修道院,很多贵族和宫廷女眷都被流放到这座岛上,岛上的圣乔治修道院希腊教堂可以追溯到公元6世纪。

我上岛沿着别墅区往西走,经过几座废弃的大房子,走到一个岔路口,发现一条延伸向海岸的小路。这条路一直走到头,可以看到一个院子,这里是国际共运领袖托洛茨基的故居。现在这座楼已是废弃倒塌的危房,我只能翻墙进入,里面满是杂草和灌木,房子破损得只剩下断壁残垣。

1929年,托洛茨基被斯大林驱逐,流亡到伊斯坦布尔,就住在这栋房子里,直到1933年7月离开。在托洛茨基住在这里的第一年,中共早期领导人之一的刘仁静,来到这座岛上拜访托洛茨基,带回了他对中国革命的纲领性指示文件《中国革命现状和中国反对派(列宁主义布尔什维克)的任务》。

我穿过这栋房子仅剩的墙壁走到阳台上,尝试想90年前,托洛茨基和刘仁静在这栋屋子里聊了什么。之后的故事是,刘仁静回国后不久就因组织托派活动被开除出党,之后投靠了国民党,共和国建立后,平静活到了1987年,托洛茨基则于1940年在墨西哥被刺杀。

虽然托洛茨基曾经流亡在伊斯坦布尔,但伊斯坦布尔只是对流亡人士宽容,而不是对共产主义运动的宽容。早在1920年,土耳其共产党就已经在巴库建立,但在土耳其国内一直处于非法状态,人员也遭到凯末尔政府抓捕。在这样的背景下,土耳其左翼人士与中国一直保持联系。诗人纳齐姆·希克梅特在土耳其独立战争期间因创办左派刊物被捕,1926年出逃苏联,之后一直进行文学创作。

他有一首诗叫做《蒙娜丽莎与Si-Ya-U》,这个Si-Ya-U指的是中国革命诗人萧三,两人1922年在莫斯科相遇,1927年上海工人起义被镇压,希克梅特以为萧三牺牲,写下了这首诗。实际上萧三没有死,他们后来再次相逢,在1951年授予希克梅特“国际和平奖”的典礼上,萧三还进行了发言。

离开托洛茨基故居,我在岛上散步,在两座山丘之间发现了一座巨大的木制废弃建筑,这座建筑是希腊东正教孤儿院,是欧洲最大、世界第二大木结构建筑,1898年被设计为一座豪华酒店和赌场,但苏丹阿卜杜勒·哈米德二世没有批准执照,后来被一位希腊慈善家买下来送给东正教普世牧首教会,1903年开始作为孤儿院使用,1964年塞浦路斯局势恶化,土耳其政府开始压制东正教会,关闭了这座孤儿院,上世纪80年代一场大火毁坏了这里,2012年土耳其政府把孤儿院还给希腊社区,但一直没有钱修复。

在伊斯坦布尔,我未见到更多东方的痕迹,更不用说移民社区。显然,伊斯坦布尔的东方更多的是作为西方的反面,如同将欧洲以东的一切称为亚洲,在后续的东方主义的发展中,这无疑是值得探讨的部分。

在我准备离开伊斯坦布尔的时候,一连半个月的雨天之后,难得出了太阳。塔克西姆广场上,一群老人来给革命纪念像献花,在这座象征着当年独立与世俗革命的广场旁边,一座高大的清真寺建起,俯视着纪念像。

全世界的民族主义情绪高涨,在相近的年代,中国与土耳其以民族主义的方式完成了帝国向共和国的转变。康有为在游记中将伊斯兰教与儒教比较,试图探讨两国的相似处境,如何在保留自身文化核心与信仰的前提下接纳现代化。

而在今天,土耳其国内的宗教保守势力上扬,同样沸沸扬扬的还有各自的民族主义情绪。这让我意识到,与其探讨土耳其与中国的历史连接,不如思考两国近代的革命与民族主义的互通之处。

我每到一座城市,总喜欢打开短视频,了解当地人喜欢拍什么、看什么。在抖音上,土耳其人很喜欢发表他们对祖国、国旗和国父阿塔图尔克的热爱。这样的视频点击很高,评论中,人们纷纷称赞。

虽然我在伊斯坦布尔没有找到更东方的文化,但在另一个方向上,这座城市又的确包容了周围的世界,至少是半个世界。我们放在下一章讲。