中国电子音乐的史前文明③:上海美影厂双杰

【编者按】吴应炬(1926-2008)、金复载(1942- )是中国动画兴盛期的两位主将。读者多半看过《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谭》《葫芦兄弟》《三个和尚》等经典作品,那串名字如果完整罗列会很长,而它们的配乐都由吴、金两位创作。吴应炬在1979-1986年致力于动画配乐的电子音乐化,他是中国电音的先驱;金复载更加学院派,更加多元,除了动画片,他还为影视剧、话剧配乐,是大导演谢晋、黄佐临晚年时的“御用”作曲。

1978年,吴应炬的电音之旅还未启程,那年他去了一趟新疆。上海美影厂当时正在筹拍木偶片《阿凡提》,吴应炬应导演靳夕之邀出任作曲。在那个时代,采风是文艺创作的起手式以及安全带,动画片也不例外。剧组远赴南疆,这趟行程可见文章《〈侨声曲〉与吴应炬》(《今日中国》,1982年第10期,P64-65),其中有张配图,吴应炬像阿凡提那样骑在毛驴上弹起冬不拉,他的笑容太灿烂,姿势太到位,给人一种摆拍的感觉。

老版“阿凡提”总共十四集,起初只是一部独立短剧,1979年公映时单名《阿凡提》。阿凡提的卡通形象如今家喻户晓是上海美影厂一开始未曾料到的,后续的十三集虽是乘胜追击,却耗时九年,精雕细琢。片名换成《阿凡提的故事》,曲建方从美术设计升任导演,作曲改为金复载。最后的这个变动,如今回味起来好似某种缩影,少侠金复载从江湖盟主吴应炬手里接过令牌,随后一骑绝尘。1979年如同一道分水岭,金复载从此扶摇直上,吴应炬则变轨成了中国的电音先驱。

就国产动画而言,论出镜率以及贡献,吴、金两位无疑是作曲队伍里的“大小怪”。查阅“金鸡”“百花”两奖,1991年之前的“最佳美术片”(“百花”只在前三届设了此项)被上海美影厂通吃,而能够替这些年度之选配乐的,若非吴应炬,便是金复载,只有1984年的第四届金鸡奖出了一个例外(《鹬蚌相争》,作曲段时俊)。那的确是美影厂的峥嵘岁月。2009年,我在金复载老师的家中听他评述往事。在他眼里,1979至1989年是美影厂的第二个高峰期;第一个高峰是1959年至1964年,《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》《没头脑和不高兴》《牧笛》以及《济公斗蟋蟀》等等都是这时期的名作,而配乐大多出自吴应炬。这里面是有原因的。

《大闹天宫》曲谱的第一、二页。 杨晓喆 摄

金复载1967年毕业于上海音乐学院作曲系,次年夏天分配到美影厂担任作曲。他进厂之前,作曲组的固有班底是四个人。其中两位是老革命,部队文工团出身,虽说能写一些不错的歌曲,但在专业配乐以及乐队编排上有所欠缺。而吴应炬是科班背景,基本功非常扎实,加上华侨的背景,对西洋音乐的接触比同事们要深,所以他参与的作品最多,厂里但凡“大片”都会出现他的名字。到了第二个高峰期,新人作曲家陆续加入。先是为《黑猫警长》配乐的蔡璐,接着是为《邋遢大王》配乐的郑方,作曲组最多的时候有七位专职员工,派活基本上由导演定夺,吴应炬自然是最吃香的,鉴于这时期的佳作太多,几乎遍地开花,所以他就不像以前那么出挑。

这时期的头一部“大片”当属《哪吒闹海》,也是我国的第一部彩色宽银幕动画长片,金复载出任配乐。《哪吒闹海》有两个版本,影院版五十八分钟,电视版据说分为上下集,时长六十五分钟。目前全网只能看到影院版,配乐我只找到一处与电音有关,在片名出来之前,一分三十八秒,有一小段特殊音效动用了合成器。“只是多了一种声音表现形式,但是对作曲本身没有多大帮助。”金复载说。十年前的那次采访,他并不理解我对合成器的兴趣,也不太乐意展开。前年恰逢上海美影厂六十周年庆,我的朋友戴剑去金家采访了老先生,旧事重提,合成器依旧“弹”不起来,一再闪躲,转谈乐理与理想。金老师的态度,颇能代表那个年代的学院派对电子音乐的立场。他们觉得现有的原声乐器,民族也好,西洋也罢,在表现力上已经够用,问题并不在乐器匮乏,而是开发不足。所以,当青壮年的学院派跃上舞台,他们必然有正经事急着办。

回顾1978至1986年的金复载,在创作上可以说是放飞自我。他为剪纸片《狐狸打猎人》(1978年)配乐,只用一件乐器,开业界先河。吴应炬后来撰文《谈美术片的音乐》(《电影文化》,1981年第2期,P109-112),有提到这个特例:“剪纸片《狐狸打猎人》是使用乐器最少的一部。它只用一架钢琴,全部音乐都是钢琴奏鸣曲。”而且是印象派。仿佛是德彪西的中国门生在猛补课,也是某种实验。然后在动画片《老鼠嫁女》(1983年),金复载尝试了勋伯格的十二音技法。无调音乐,他玩得最爽的一次也许是动画片《金猴降妖》(1985年),连妖怪都被他的配乐俘虏,成了魔性鼓手,打出一串先锋派的诡异节拍。《金猴降妖》无论在过去还是将来都堪称一部成人动画,对于儿童来说,这部作品实在惊悚,除了画面恐怖,金复载的音乐要负主责。还有《超级肥皂》(1986年),如果你不清楚爵士乐与戏曲鼓点如何共鸣,你可以在这部动画片的尾声找找刺激。

手持《山水情》曲谱的金复载。 杨晓喆 摄

这一大堆,全是正经事。我总觉得,与其说那个阶段的金复载轻慢电子音乐,不如说他高估了西洋古典音乐里的现代派,而那些,的确是他的菜。譬如交响乐。重温《哪吒闹海》,交响乐在配乐里的比重让我想起电影《末代皇帝》。《末代皇帝》的配乐由三位作曲家合力完成,所谓合力,其实是各忙各的。本色出演的苏聪,创作的中国音乐形神兼备、气韵高远,结果他被边缘化了,只选用了一首;坂本龙一和大卫·拜恩(David Byrne)都试图突破,在异域证明自己,前者就像他的绰号“教授”那样大玩学院派交响,而后者在听了一堆中国音乐之后找到了轻盈、童趣的那扇门。这种倒错、高仿的效果也许才是导演要的中国风,它由美国人的东方风情、日本人的西洋韵味构成。金复载还不至于像坂本龙一那样极端,时代和题材也不允许他胡来。但是他的确青睐交响乐。多年以后,他这般看待《哪吒闹海》的自己:“我在音乐上当然也努力地想要做一些创新,又要有民族风格,又要有戏剧性,我就用了管弦乐队和民族乐器的结合;加上那个时候考古发掘挖出了曾侯乙编钟,我们特地去湖北借用了考古队现成的编钟录音,在这些音的基础上写片头曲,每个音的时长都算好,在四轨编辑器上一起推。这是它非常特别的地方。”(《TimeOut上海》,2017年8月刊,P26)

《哪吒闹海》的特别还在于武戏配乐的高度戏曲化。但凡打斗场面,中国戏曲的那套锣鼓就登场了。这种配乐程式可以追溯到动画片《大闹天宫》,追溯到吴应炬,当然,所谓程式只是一整套的挪用,出现在动画片也并非吴老首创,这是一种美学传统,代代相传,乐队以及指挥耳濡目染。所以,比起金复载是否受益于吴应炬的推理,更精准的判断应该是说他受了乐队的滋养。这点在文章《金复载访谈录》(《当代电影》,2011年11月刊,P73-77)能得到印证。金复载说自己进美影厂以后,受益主要不是源于某位作曲、某位导演,而是“上影”系统的乐队。“那时我一天到晚泡在乐团里,看他们排练一些经典作品,同时也看他们排练我的作品,这对我业务的提高有最直接的帮助。”

金复载很快走出了戏曲程式,《哪吒闹海》之后,他一头扎进了交响王国。《金猴降妖》的武戏充满了交响乐,有时,弦乐组俨然在抽搐。孙悟空、白骨精若是施展神通,会出现特殊音效,那通常是合成器唯一能打动金复载的原因,只不过,《金猴降妖》还有一处特别吊诡。如果你观看的是该片的电视版(共五集,总时长比电影版多出六十五分钟),片头和片尾加了一首主题歌,铺底的电音节奏好似86版《西游记》的片头曲《云宫迅音》发育前的模样。如果不是乌泱泱的弦乐冲进来砸场子,这首歌几乎要将国产Synth-pop的起点从《葫芦兄弟》片尾曲的1986年再往前推一年。

1985年离奇地成了金复载与电子音乐的甜蜜期,也许是题材在作怪。譬如那年出品的动画片《女娲补天》,也是他作曲,也是神幻题材,也出现了电子音乐。我当然很能理解金复载对合成器的审慎态度,我难以理解的是吴应炬的热情。吴应炬会成为中国的电音先驱,想必是误入桃花源,还有一大原因,解禁后的中国,电影产业勃兴,创造了大量的配乐岗位。就当年的影坛而言,起码是故事片、动画片、科教片三足鼎立。吴应炬和金复载都为这三“国”效过力,后者还涉足话剧(如黄佐临1980年代的几部作品)和电视剧(如85版《济公》),如同关公在过关斩将——《济公》的歌曲磁带据说创下了一百八十万盘的销量。动画片盛产神幻、寓言的超现实题材,允许破格,天马行空,而且台词少,有些动画片(《牧笛》《猴子捞月》等)甚至没有对白、旁白,叙事和抒情依赖配乐,这些特权是以现实题材为主的故事片和科教片无可比拟的。诸多因素,都在激励中国电音在动画配乐的疆土打闪电战。

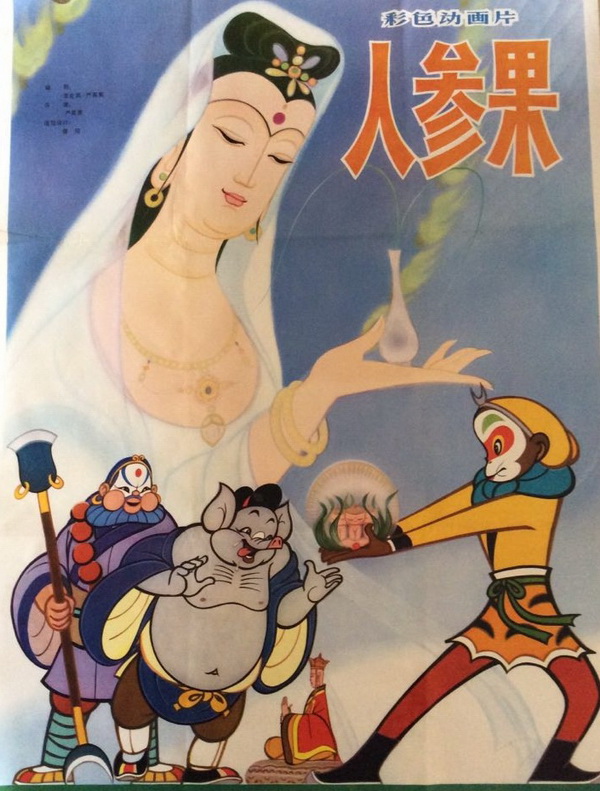

1979年,吴应炬在剪纸片《刺猬背西瓜》、动画片《母鸡搬家》、木偶片《天才杂技演员》的配乐里尝试了合成器,电子音乐的戏份逐步加重,从特效龙套晋升为绿叶配角。到了动画片《黑公鸡》(1980年),合成器已有主将之风。这阶段“带电”的作品几乎全收在薄膜唱片《美术电影轻音乐选》(中国唱片DB-0136,1980年)。虽说这是一张吴应炬的个人精选,他的名字却与专辑标题无缘,躲在曲目之下,字体小到不易发现,电子琴、电子音乐、合成器这些能够带风向的关键词一律缺席。你只有把唱针往唱片上那么一搭,才能明白它在中国的早期电音史是一次多有分量的游行。当然,以今日标准,这张唱片只剩下了收藏的价值,音质糟糕,音乐性离欣赏也有一段距离。要到动画片《人参果》(1981年),吴应炬的电音试走才能褪去时间的光环,真正站稳脚跟。《人参果》的配乐邀请了当时沪上的电子琴贤达屠巴海来演奏,它是吴应炬的一次实验,也是中国电音史的第一记本垒打。何为本垒打?从原创、纯度、长度这三方面来考评中国电音的牙牙学语,只有《人参果》的配乐达到本垒打的标准。这部影片的时长接近四十三分钟,配乐不是插入,而是平铺,几乎全程护送,只动用一件乐器——美影厂的那台合成器。女声吟唱的加入是为了进一步提“仙”。合成器牵手女子仙音(Ethereal),这不仅是86版《西游记》的片头画面,也是《西游记》开播五年前的天赐姻缘。

关于《人参果》的出品时间,网络资料在1980年、1981年之间徘徊。我查阅了一些文献。《电影评介》杂志1980年10月刊发文《彩色动画片〈人参果〉在拍摄中》(P16),1981年7月刊发文《观动画片〈人参果〉有感》(P29),由此推测,《人参果》的摄制应该始于1980年的下半年,而公映是在1981年的上半年。显然,《人参果》的配乐工作完成在雅尔访华之前,吴应炬和雅尔,这一老一少把1981年的上海打造成了中国电音的火箭发射基地。不知道吴应炬有去看雅尔的上海公演吗?浦琦璋去了,还替《文汇报》撰写观后感。吴应炬在《文汇报》也有供稿,不过却是参加征文活动,写了一篇《发自心中的歌》(《我爱社会主义祖国》,山西人民出版社,1983年5月,P188),从归国华侨的视角抒情、歌颂。归侨的身份化为使命感,促使他创作了一套声乐作品,共九首“侨声曲”,后来追加四首,1981年由朱逢博演唱,灌录成专辑《遥远的祝福》(中国唱片HL-54,1982年)。或许因为是华侨题材,可以尽量洋气,向资本主义倾斜。朱逢博的演法无愧于她“新中国流行音乐开山鼻祖”的封号,专辑的伴奏还动用了电子音乐(如《相逢在旧金山》《百灵鸟》)。不得不说,那阶段的吴应炬确实很迷合成器。1981至1983年间,他还在《猴子捞月》《猴子钓鱼》《天书奇谭》这些动画片里延展电子乐器的配乐可能性。他总是尽量给合成器表现的机会,奇幻场面必要装饰一下。《天书奇谭》的袁公,合成器在他回天庭述职的段落里还大唱独角戏。三年后出品的《葫芦兄弟》和《人参果》一样,配乐只用合成器这一件乐器。

为了写这篇文章,我把吴应炬、金复载配乐的动画片几乎过了一遍。这个过程,是爬梳中国电子音乐的史前文明,也是对个人童年的温故。某种程度,我总觉得金复载要比吴应炬幸运。去年,我留意到唱片市场惊现“一墨长河”这个新厂牌,公司位于四川绵阳,专门出版再版华语影视的原声音乐专辑,金复载为电影《红河谷》做的配乐已经整体上市。我很难相信吴应炬会得到这般礼遇。未来,也许音源和技术上的问题要比恢复名誉更难解决,据说那些动画片只有一条声轨,音乐与对白可以说是骨肉难分。

回顾上世纪70年代末至80年代初,我们能在中国电音的史前文明里想起谁呢,还有谁值得乐迷挂念,甚至点播一部电影,不看画面,只听音乐。唯有吴应炬。还好,我们有吴应炬。

【上海文艺评论专项基金特约刊登】