“你,正在操作我”:选择分支型作品的“存在主义”重生

序

近年来,故事走向根据玩家的选择产生分支并因此达致不同结局的、以交互性为基础的“多线性”或“多结局”的虚构作品(如交互式电影、文字冒险游戏等)又获得了重生。不仅如此,很多以前从未接触过这类作品的受众也开始将目光聚集了过来。

譬如可以在电影院通过App与电影直接进行互动的交互电影《Late Shift》(2016)、史蒂文·索德伯格导演的交互剧《Mosaic》(2017)、在 Netflix 上映的《穿靴子的猫:魔法书中逃》(2017)和《黑镜:潘达斯奈基》(2018)以及如电影般拥有无比复杂的故事分支与数不胜数的故事结局的游戏《底特律:成为人类》(2018)等,这些备受关注的作品都属于要求观众(=玩家)进行选择性操作的选择分支型虚构作品。此外,尽管在中国,文字冒险游戏的地位一直比较边缘,但最近也出现了《WILL:美好世界》(2017)这种有着独特系统的游戏。

当然,具有交互元素的选择分支型作品一直以来都存在着,但自从 2010 年代后期开始,以上作品不仅备受瞩目,还获得了某种独特的“批评性”。对于这里所说的“批评性”,或许需要一些解释。所谓的“批评”,不仅是以某个特定的基准对作品进行价值上的判断,同时也是对自身基准的价值判断与重组。这里所说的批评更侧重于后者,也就是说,选择分支型作品正是以选择分支的交互形式,对这一形式本身进行了价值基准上的重组。因此,上文所说的“重生”,意在强调这种作品形式一边依据并延续了自己的历史,一边又在寻求可以超越它的另一种可能性的过程中,开始了新的分支。

1. “透明”的真结局(True End)

选择分支型作品与所谓的“可能世界”、“平行世界”等世界观有着非常紧密的关联。这种世界观意味着:根据我们作出的不同选择,人生会分支出不同的走向,最终迎来不同的结局,而每个结局都作为一个独立的世界而存在,因此存在着无数个可能的世界。换句话说,这种世界观让我们意识到,一直都存在着由另一种选择所引发的世界,在那里,另一种结果成为了现实。在日本的语境中,在《新世纪福音战士》(1995-1996)之后的所谓的“零年代”(指2000年代),出现了很多被统称为“世界系”的作品,同时,也出现了很多以“可能世界”和“平行世界”为主题的作品。这背后有着角色扮演游戏(RPG)以及美少女游戏(Gal-game)等游戏的影响,关于这一点已经形成了某种共识。那么,为什么在零年代“世界系”和“可能世界”的作品会如此盛行?这背后存在着怎样的文化感性?批评家佐佐木敦对其总结如下:

如果说“世界系”作品的出发点是“想让整个世界都顺从自己的意愿”,那么“可能世界类”作品的基本欲望便是“想要去一个与现在的世界不同的世界”。此时,当某个选项被选择之后,“没有被选择的选项”反倒会浮现出来。我认为,关于这“没有被选择的选项”的想象力正是“可能世界”的本质。也就是说,这类作品的核心,恰恰在于对“如果(对于我来说的)世界不是这样而是别样的呢?”这一假想的需求。

也就是说,所谓的“可能世界类”作品,便是以“如果有与〈此时此地〉不同的世界的话呢?”这种反事实性思考为基础的作品形式。但与此同时,正如佐佐木敦所说的,这种思考并不会改变〈此时此地〉的现实,反而会强化对它的肯定。因为即便否定了“这个世界”,并以反事实性思考来召唤“另外一个世界”,但由于那种世界实际上并不存在,结果不得不承认现有的世界,这么一来还不如肯定现在已有的世界——在这种极为被动的逻辑下,“这个世界”的秩序就被重新肯定了 。这种被动的性质也体现在文字冒险游戏中频繁出现的“true end”,亦即“真结局”这种说法上,它意味着我们重新回到了“神(=作者)”的支配之下,他凭借自己的权威在游戏的最后设置了一个真正的结局,并以此压制其他可能世界的增殖 。因此这种作品一方面调动了玩家无所不能的全能感,另一方面又掩盖了这种全能感其实也受作者支配这一事实。

佐佐木的分析对于零年代日本的作品来说可以说是很恰当的,因为这一时期的很多作品都聚焦在“我与世界”这一关系上,而作品中的“我”这一角色作为观众(=玩家)的分身,使观众可以沉浸于故事之中,在这个意义上,它们很好地反映了欲望的逻辑。但是反过来说,这也意味着如果观众(=玩家)与角色没有直接关系的话,即如果没有对于“我”这一第一人称的,“透明”的直接认同的话,这一欲望的逻辑便无法成立。因为那已经不是“我”“想要的结局”,对于结局的判断基准也已经不再基于“我”的欲望了。

正如我们接下来将要讨论的,2010 年代以后获得重生的作品群正是以与对“我”的“透明”直接认同完全不同的形式,将观众(=玩家)带入其中的。

2. 从“真结局”到“存在主义”

让世人意识到选择分支型作品的复苏并获得The Game Awards(TGA)2018年年度游戏提名的《底特律:成为人类》(以下简称为《底特律》),其游戏设定中有三名主人公,他们都不是人类,而是机器人(Android)。这可以说是一种阻止玩家对其产生直接认同的设定。比如说主人公之一的康纳作为第一位机器人警察,负责调查因自我意识觉醒而反抗人类的“变异体”机器人所引发的事件,而另外两个主人公正是所谓的“变异体”机器人。试想,一旦玩家操作这些变异体,并在操作的过程与他们产生了情感上的共鸣或抵触后,当他们再去操作康纳并要逮捕这些变异体的时候,还会使出全力来追捕他们吗?至少我在追捕的时候是故意放慢了速度,放了他们一条生路的。如此一来,《底特律》虽然与之前的此类作品一样,游戏世界根据玩家的选择产生分支,故事和人物关系以及角色的内心活动也因此发生巨大的变化,但不同的是,这些并没有直接对应于玩家自我中心的欲望,相反,玩家要在各种价值观、伦理观,以及与复数的角色之间的距离感等复杂变数的纠缠中做出自己的判断。

实际上,在日本哲学家东浩纪对《底特律》的总监兼编辑大卫・凯奇的采访中,凯奇说道:“在我们的游戏中,玩家选择自己的世界,对自己的人生负起责任,这不正是存在主义么?” 这里所说的存在主义,正如藤田直哉所暗示的,是指人行使自身自由的同时,也必须担负起参与社会(engagement)的结果与责任 。因此在这里,与之前的游戏作品不同,玩家所操作的角色是生是死并不是关键,真正重要的是,作为玩家操作的结果,或者说角色行动的结果,什么样的世界成为了现实。是不是“真结局”这种区别,亦即“正确不正确”这种区别并不存在,存在的只有对自己的判断所造成的未来的结果的预测,而这种预测大多以意外的方式受到背叛,最终结局也会背离自己的本意。

重要的一点是,玩家并没有完全与角色同化(将“他”或“她”当做“我”),而是通过按键指令这种抽象的操作,来为不停切换的角色的下一步行动作出选择,这使得玩家在对这些角色产生亲密感的同时,也产生了距离感。也就是说,就玩家操作着性别、人种乃至存在形式(机器人)都与自己不同的复数角色这一点来说,这部作品显然不属于第一人称视角,而就玩家通过交互操作,将反映了对自身存在本质的理解的判断融入到了角色的行动中这一点来说,它又不是单纯的第三人称视角。同时,玩家并不是单纯在操作角色的行动,而是通过这些操作使世界产生分支,在这一意义上,角色们的未来都凝缩在了玩家的操作中。

但是反过来看,“机器人”与“游戏角色”二者皆为“非”人类,同时二者的行动一直处于人类不断的操作与干涉之中。这一对应意味着,机器人成为人类,也就是说他们作为拥有自主性的存在反抗人类这一游戏的结构,同时也是角色作为拥有自主性的存在反抗作为操作者的玩家的表象。譬如,在很多游戏中,玩家所操作角色的行动领域都会被一种看不见的墙壁所阻碍和限制,《底特律》中的机器人在现实中的行动同样受到限制,限制的方式正是看不见的墙壁,而他们“觉醒”的表象,也正是打破这种看不见的墙壁——内容上它是限制机器人的自由的墙壁,形式上它是限制游戏角色的墙壁,由此不难看出机器人与游戏角色之间的对应性。换句话说,机器人想要成为人类,在结构上正等同于角色想要成为玩家。在这个意义上,亲密感与距离感的共存恰恰体现了机器人与人类、角色与玩家的相似性和对抗性。而故事的分支和结局对玩家本意的背离,也体现了角色和角色之间关系的自主性和独立性。

在《底特律》这部作品的观赏(=操作)中,玩家的存在(主义)特性在于,在超越角色的同时,自身又沉浸其中与其同化,并通过对角色的操作来干涉其行为,从诸多的可能世界中使某一个世界(=未来)成为了现实。但是作为结果,玩家反倒因此受到了角色对自己的反击和反抗。世界的分支是在“我”与作为自主存在的角色之间的复杂互动中所产生的,它不是“我”的欲望的结果,也不存在由作者支配的“真结局”。

因此这里所说的“engagement”,虽然是指通过交互行为来操作角色,一边摸索一边选择世界(=未来),并承担起选择的后果,但是其最严重的后果反倒是角色们成为了阻止玩家同化的“他者”,他们通过反抗来夺取我们作为操作者的特权,而我们在这场抗争中并不能占到上风。

3. “我,正在操作你。”

将以交互为基础的角色操作与世界分支,以及被操作者(角色)与操作者的对立这一主题本身以一种复杂的方式呈现出来的便是 Netflix 的交互电影《黑镜:潘达斯奈基》(以下简称为《潘达斯奈基》)。交互电影这一类型的作品数量不多,一直以来其观赏渠道也颇受限制,因此长期处于边缘位置,然而在 Netflix 这一巨型平台的上映,使得《潘达斯奈基》受到了前所未有的巨大瞩目,并引发了诸多广泛而深入讨论。

作品的舞台为 1984 年的英国,主人公史蒂芬是一个热衷于制作电子游戏,却又有着某种严重心理创伤的青年。当时流行一种按照读者的选择故事情节会发生分支的“冒险游戏书”,作为游戏编程师的史蒂芬就尝试将其做成电子游戏。观影者可以操作(代替)史蒂芬,对游戏制作过程中的各种场面进行选择,可以说是一部非常典型的选择分支型作品。这部作品的特殊性在于其进行自我参照(self reference)的元虚构性(meta fiction),譬如,如果观众选择了错的选项,最后导向了坏结局(bad end),史蒂芬就会自己宣布说“我必须重新开始”,而作品也会回到坏结局之前选择选项的场景,又或者别的角色会告诉史蒂芬,即便死掉也可以在别的分支重新来过,并且回到分支前的场景后,该角色还会暗示自己拥有上一轮选择后产生的分支的记忆。也就是说,电影主人公所要制作的那个根据玩家选择故事情节产生分支的游戏正是反映他自己人生的黑镜。

但是,在这部作品中真正重要的,是使观众(=干涉者)的存在本身凸显出来的故事装置。这也是接下来要集中讨论的问题。

随着故事的进展(不断产生新的分支),史蒂芬开始怀疑自己是不是被什么人所操控着,因此会拒绝观众替自己做出的选择,不仅如此,在史蒂芬大声要求操作自己的人回答自己问题的时候,作品还为我们准备了告诉他“我正在一个叫做Netflix 的未来的视频网站上操作你”的选项,来让我们告诉史蒂芬真相。也就是说,在这里,起初与主人公史蒂芬同化的观众(=玩家)又从史蒂芬中分离出来,作为“我”——亦即现实中的自己与主人公的“你”发生对峙。通过这种分离与对峙,本来不可能的操作者与被操作者的交流(的效果)成为了可能,二者之间的非透明关系——并非同化,而是操作与被操作的关系——在这里成为了主题 。

另外值得注意的一点是,经由某个选择所分支出来的世界与其他选择所分支出来的世界之间并不存在逻辑上的整合性。比如说,阴谋论世界——在这里主人公的父亲其实是从某个秘密组织派来监视自己的,与日常世界——父亲不过是普通单亲家庭的父亲,这两种世界作为选项同时存在。作品的世界内部,这种设定可以解读为暗示所有事件都是主人公的幻想。但是考虑到以下几点,或许可以打开不同的解读。首先,这部作品要求观众的操作性介入,并凸显出观众与主人公的操作性关系这一结构,其次,史蒂芬既是电影中的登场人物,也是被操作的角色,同时也是玩游戏的玩家(=操作者)、以及制作游戏的作者亦即观赏这部作品的我们(观众=玩家)的镜像式分身,考虑到他的这种多重身份的时候,分支世界间整合性的欠缺便意味着,这部作品本身可以看作是一面黑镜,通过不断反问我们自身“在操作我的你到底想要什么?”,而反照我们自身的暗面。也就是说,作品在作为操作者的观众心中植入一种怀疑,即作为操作者的我们真的可以说是按照自己的自由意志在行动和思考吗?即便是全能的作者,是不是也会随时反转为被操作的、毫无力量的角色呢?

如此将操作者与被操作者的关系这一主题凸显,并展示了这种关系随时可能发生反转的《潘达斯奈基》,既不是传统意义上的强调感情同化的“电影”,也不是相比于“象征性的视觉符号(icon)”更加侧重于“客体(object)”操作的“游戏” 。可以说这部作品实现了操作者与被操作者之间的交流,并通过让角色反抗操作者的选择反过来干涉观众本身。

4. 诸神的选择

可以预览所有可能的世界,并从中选出最好的一个,莱布尼茨的神可谓“可能世界”思想的哲学起源,而拥有可以操纵一切事物的力量,并以此改变世界的人物也经常被描绘为“神”一般的存在。国产文字冒险游戏《WILL:美好世界》(以下简称为《WILL》)正是以这样的“神”为主题的作品,游戏的主人公是两个神—一个女孩和一个类似狗一样的生物,他们用自己的力量改变游戏中其他角色的人生,乃至整个世界。

这部作品最大的特点在于其游戏系统,游戏中的角色即各种各样的人类会将写有自己愿望的信寄给那个是“神”的女孩,这个女孩也正是玩家的视点。这些信构成了故事情节,作为“神”的玩家通过重新排列信中文章段落来改变事件的前后顺序、因果关系、以及动作的主体和对象,而整个游戏世界也会因为神的操作而发生彻底的变化。在这里,玩家并不是操作角色,而是操作文本。

《WILL》和《底特律》一样是一部群像剧,但不同的是,《底特律》在空间上和时间上都限定在了底特律这个特定时代的特定地域,而《WILL》则跨越了墨西哥、中国、韩国、日本等复数的国家和人群,在时间上,信送到玩家手里的顺序也在过去和未来之间往返不定。

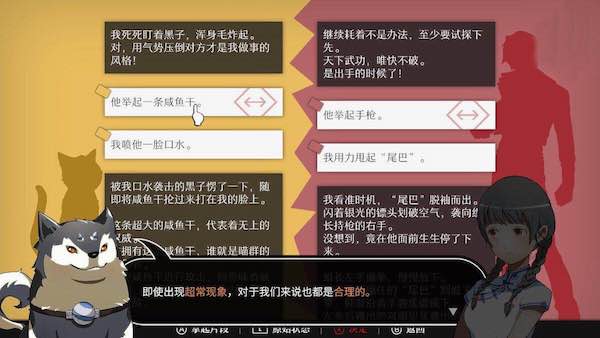

不仅如此,《WILL》中的各个角色之间也并不一定存在联系,在信的重组系统中,玩家可以同时读两个人送来的信,还可以将毫无关联的两封信中的段落相互替换,以此改变故事的进程和结局。严密地说,玩家并不是在操控角色的行为,而是通过对文本实行“去脉络化”和“再脉络化”的操作来改变整个世界。比如说,将一段描述正在下雪这一自然现象的文章插进别的信里后,这封信中的世界就会出现即使夏天也会突然降雪的情况,或者将持枪的主体从人换成猫,那么这个世界中的猫就也会持枪甚至扣动扳机。

这里存在着与之前同类作品的巨大差异,也就是说,玩家操作的对象从角色的行为变成了对世界的描述和描写,而其结果便使得操作对象的范围一下子扩大到了囊括物理法则在内的世界整体。换句话说,在《WILL》这个游戏中,玩家并不是通过改变角色的选择来改变世界,而是通过改变世界来改变角色的选择。因此,对世界的变化做出自己的反应,并依此来改变自己的选择的角色反倒获得了某种自主性,产生了类似“角色自身的意志”这样的效果。

在继续推进分析之前,我们先将《WILL》与《潘达斯奈基》以及《底特律》做一下比较。正如以上所分析的,《底特律》和《潘达斯奈基》通过凸显操作者和被操作者之间互相对立的关系来叩问我们这些观众(=玩家)的存在本身。也就是说,这两部作品一边采用“交互”这种让我们浸入其中的方式,一边通过对这种浸入式体验展开自我参照性的反思来阻碍和解体我们作为操作者的全能感。与其相比,《WILL》通过改变语言描述来改变世界本身的操作系统看上去似乎更会强化操作者的全能感——玩家的视点人物本就是超越时间和空间的全知全能的“神”,而这是不是也是一种诱发玩家对这种“神”的透明同化的装置呢?

如果只看作品的前半部分,可以说确实是这样。但是随着《WILL》故事的推进,我们就会发现这种诱发玩家全能感的故事装置,恰恰是以将被推翻为前提创作出来的。

(以下部分包含对作品的严重剧透,请慎入。)

实际上,玩家所扮演的“神”根本就不是“神”,而是人类灭亡之后留存下来的人工智能,而这两个人工智能的性格和记忆则是从很小的时候便夭折了的一对兄妹移植而来的。现在的他们是一种名为“全维度概率发生器”的世界修改装置,而他们那可以与神比肩的能力也正源于此。对装置的争夺最终导致了人类的灭亡,而两个人工智能则试图通过改变世界上各种事件的发生概率,寻找到那个人类没有灭亡的世界分支。也就是说,让玩家体会到了“全能感”的“神”,原本也不过是某个人类的仿制品(如机器人一样),其本质正是“被操作的角色”。

他们作为“角色”的无力感在故事的推进中逐渐显现出来,每封信都会有标为“S、A、B、C……”等级的多种结局,原则上说等级越高结局便越“美好”(高等级的结局至少会避免角色死亡等无法挽回的局面),而“S”基本可以算作“真结局”。但是作为“神”的妹妹却在中途开始透露自己内心的烦恼 :

最初我以为我的工作能让所有人都有一个圆满的结局,但是就算我认为自己制造了“完美的结局”,又会一个接一个地出现新的问题。

对此,作为“神”的哥哥回答道:

我们是神,我们的职责是实现人们的愿望,而不是构建自己觉得完美的世界。

不管你做出什么样的选择,人类都会全部接受,因为他们只能接受。

在这里,神的职责与莱布尼茨的神不同,并不是选择最好的世界,而是“解决了眼前的问题,我们的工作就算结束了”。并且,每个“S”等级的结局根本就不是什么“真结局”,只是暂且回避了眼前的问题而已。“不管神做出了什么选择,结局都没有太大的区别”,人类最后一定会走上悲惨的命运。

但是,在游戏整体的“真结局”中,暗示了某种可以回避人类灭亡的希望。虽然通过神的操作和选择,每个角色的命运并没有变得“美好”,不过在最后的最后,完全偶然地、无意地,“全维度概率发生器”在过去的时空中落到了一个杀人狂的手里,这使得在神一亿多年的努力下都未能改变的世界走向终于发生了改变。也就是说,整个人类世界的希望,是由将操作一切的超越性的神转换为被操作的“角色”,并让其被一个完全不能说是“最好”的人物——一个杀人狂操控所带来的。

5. 分支

通过自己的选择,使故事(=世界)的走向产生分支,并通过不断重新通关,来达到我们内心所期待的最好的“真结局”,而这一切也是作为“神”的作者出于好意为我们精心准备的,我们要心怀感激地接受——正如佐佐木敦所说的,这便是日本的 2000 年代前后日本选择分支型作品的基本结构。

但是现在如何呢?大家都说我们生活在一个相互作用(interaction)的时代,一个对所有事物都可以直接进行交互和操作的时代。不光是人与人之间,人与物、物与物之间的相互作用也都有了显著的增加和本质的改变。而这便意味着一直以来被认为只是被操作者的物(=角色),成为了能够在相互作用中发挥独特作用的行为者,而作为唯一的行为者的那个操作一切的人,现在却不得不意识到自己很可能什么都没有操作,那只是一个古老的幻想,而现实是自己反倒被物(=角色)所操作着。以上作品的批评性便在于,它们通过交互这一形式本身,揭露了交互时代中我们身上所发生的本质性改变。

本文虽然并没有套用任何理论框架,而是从观众(=玩家)与角色之间操作与被操作的关系这一视角展开了作品分析,但我们可以设想这一分析结果在理论上可能产生的几个分支:

1.角色的自律性。正如高井kurara在对角色RAP对决企划《催眠麦克风-Division Rap Battle-》的分析中所说的,受众通过氪金和投票等方式试图对角色之间的对决产生影响,却产生了“谁都可以对结果产生影响,但是谁都不能决定结果”这种情况,并且作为结果,出现了反抗人类的“角色自身的意志”的效果。这里重要的是,“角色自身的意志”并不是独立于人类而产生的,反倒正是通过人类的操作才能成为可能。

2.与行为者网络理论(Actor-Network Theory)的联系。布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)在讨论“行为的不确定性”时说道:“当一个力量操作另外一个,这并不意味着一个原因产生结果,它同时也可能是其他事物开始产生作用的契机。‘操作(manipulate)’这个词的拉丁语词源中所隐含的‘手’的含义,既是按照自己意愿的全面控制的明确象征,也是全面控制的‘缺乏’的明确象征。” 在这个意义上,现在可以说是行为的不确定性开始显现的时代,甚至是行为的不确定性成为了我们存在的基础的时代。

3.相对于“元虚构(meta-fiction)”的“旁虚构(para-fiction)”。这一概念为日本文艺批评家佐佐木敦所提出 。根据佐佐木的观点,与元虚构的那种虽然给了读者超出作品之外的幻想空间但本质上还是由作者支配的结构不同,近年日本出现了许多将读者卷进作品,通过读者的参与才开始真正启动的作品。正如他的书名《你,正在读这句文字》所象征的,正在读这段文字的读者不可避免地被文章卷入进来,同样的,本文分析的作品也正是通过让玩家操作角色,使“你,正在操作我”这一维度得以显现,使玩家不得不重新审视自身的身份,在这个意义上,这些作品也可以说是某种“旁虚构para-fiction”。

非“真结语”的结语

正如对以上三部代表性的作品的分析所示,重新进入人们视野的选择分支型作品的逻辑与之前的作品完全不同,而正因为如此,它们获得了对时代的强烈批评性(当然这种批评性本身也只有通过批评才得以显现)。这些作品一方面通过要求我们这些观众(=读者=玩家)进行操作,来赋予我们超越作品的、位于角色之上的身份,另一方面也正是通过我们对角色的操作来让他们与我们对峙,说“你,正在操作我”,并反抗我们的支配,由此解体我们从操作中获得的全能感。他们向我们问道:“作为随意操作他者的,位于超越性立场的玩家的你,是不是才是被操作的角色呢?”随后,他们又在我们耳畔低语:“即便你们的选择使世界产生分支,但或许并不会按照你们的意愿出现所谓的美好世界”。

(本文最初以日文发表于日本综合批评杂志《ecrit-o》第 10 辑,ecrit-o 编辑部,2019年5月。为方便阅读,中译版注释从略。)