世界孤独症日:Nature子刊两年随访实证,肠道菌群移植改善孤独症核心症状

“治不好”是很多家长听到的第一句话;“慢慢接受”似乎成了孤独症患儿家庭唯一的出口。但如果有一种疗法,不是针对大脑,而是改变肠道,你会不会重新燃起希望?

▲关爱世界孤独症日,关爱孤独症儿童

在这个世界孤独症日,我们重提一项发表于Nature子刊《Scientific Reports》的研究——18名孤独症儿童接受了一种叫“微生物移植疗法(MTT)”的新方法。

两年后,不仅肠道问题改善,连核心行为症状也持续缓解。肠脑轴,是否正成为破解孤独之谜的钥匙?

01 孤独症儿童的“第二大脑”:肠道问题从未被认真对待

在孤独症谱系障碍(ASD)研究中,长期以来焦点都聚集在大脑发育、基因突变与神经连接异常等“硬核”领域。

然而一个令人痛心的事实是:超过80%的孤独症儿童存在中重度胃肠道症状,如便秘、腹泻、胀气与肠道敏感,但这些症状常常被视作“附带问题”,而非干预重点。

然而,新一代“肠脑轴”研究正在挑战这一传统认知。肠道被称为“第二大脑”,不仅因其神经网络复杂,还因其拥有调控大脑情绪与行为的关键物质生产工厂——肠道菌群。

脑肠轴

研究发现,孤独症儿童的肠道菌群呈现出严重失衡:短链脂肪酸产生菌(如Bifidobacterium)显著减少,潜在致病菌(如Clostridium属)异常丰富。

这些变化并非无害,它们通过神经-内分泌-免疫三通路,干扰血清素代谢、加重神经炎症,甚至改变神经可塑性。而更重要的是,这些菌群异常不仅与胃肠道不适密切相关,还与语言障碍、社交回避、情绪波动等核心症状呈显著相关。

也就是说,孤独症的“症状地图”中,肠道,可能是一块尚未被开发的关键拼图。

02 10周菌群移植疗程,2年后依然改善明显?这是怎么做到的?

在2019年发表于Nature子刊《Scientific Reports》的这项开创性研究中,亚利桑那州立大学研究团队招募了18名7至16岁的中重度孤独症儿童,通过两步式微生物干预,开启了为期10周的“菌群重建计划”。

首先使用抗生素和胃酸抑制剂清除原有菌群环境,随后实施粪菌移植(Microbiota Transfer Therapy, MTT),每天通过口服和直肠注射两种方式同时进行。

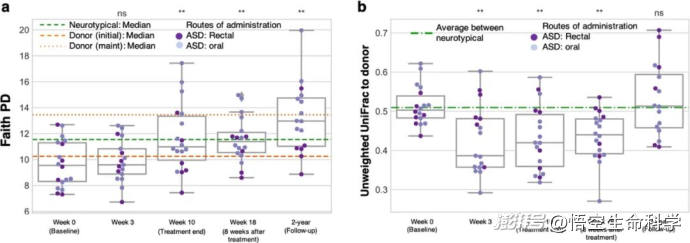

在治疗结束后,研究者连续跟踪了长达两年。令人震撼的是,虽然治疗本身仅持续10周,但随访数据显示:

▲治疗停止后,18名ASD儿童在两年随访中,胃肠道和ASD相关症状的变化

胃肠道症状平均缓解超过80%,并维持不反弹;孤独症行为量表(CARS)评分下降47%;语言、社交、注意力等多项行为指标显著改善;肠道菌群多样性与健康儿童趋同,关键益生菌种群恢复如初。

更重要的是,这些改善并非昙花一现,而是在停止治疗后持续提升,这暗示着菌群移植可能引发了某种“系统性重塑”效应。

研究者用一句话总结这一发现:“这不是短期改善,而可能是发育轨迹的改变。”

03 菌群重塑背后的神经机制:肠脑共振,不再是玄学

这项研究最打破刻板印象的地方在于:它不是直接干预大脑,却显著改善了行为症状。而这正是“肠—脑轴”(Gut–Brain Axis)正在被重新定义的核心原因。

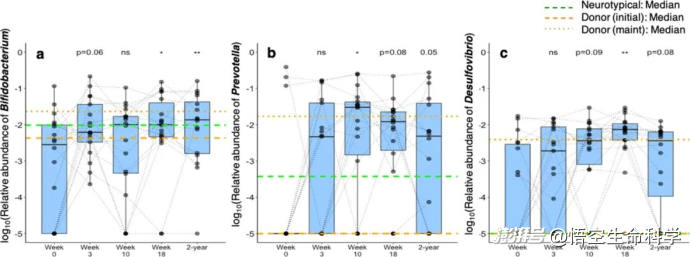

研究人员通过对比菌群变化与行为改善的时间线,发现某些关键益生菌的定植时间点,与行为改善的开始高度吻合。其中,包括产短链脂肪酸的Prevotella、Bifidobacterium、Desulfovibrio等菌属被显著恢复,而这些菌恰恰能调控肠道屏障、降低炎症、调节多巴胺和5-HT等神经递质。

▲基线ASD的CARS和SRS诊断类别,治疗后8周,治疗停止后2年随访

科学界已知:孤独症患儿常存在脑内神经炎症、神经递质失衡等神经生化异常,而肠道菌群通过产生GABA、5-HT前体物、SCFAs等信号分子,不仅能穿越血脑屏障影响中枢活动,还能通过迷走神经直接“对话”大脑。

简而言之,菌群就像一个幕后指挥,调控着神经系统的“底噪”。而MTT就像换了一套“交响乐团”的成员,让原本混乱刺耳的神经信号,重新奏响了有节律的旋律。

这让人们开始重新思考:我们真正该干预的,或许不是神经回路,而是微生物编排的生态乐章。

04 从边缘疗法到科学突破,菌群干预正走向孤独症治疗主流

过去,肠道菌群治疗在孤独症领域常被视作“另类疗法”,介于营养干预和心理辅助之间。但这项Nature子刊的研究,以严谨设计、长期随访和多维度测评,给出了一个强信号:菌群干预不再是“可选项”,而是孤独症干预体系中值得纳入的“关键变量”。

事实上,自这项研究发布后,全球已有多个国家启动了不同形式的跟进研究。2021年,美国临床试验注册平台ClinicalTrials.gov上登记了超过15项针对孤独症儿童的菌群移植试验,干预手段包括FMT胶囊、益生菌配方、低抗生素配套程序等。

▲治疗停止后两年随访的粪便微生物群评估

在中国,深圳、广州、上海等地的多家三甲医院也已开展相关儿童微生态干预探索项目。更重要的是,部分企业和研究机构开始尝试开发定制化菌群“配型库”,为不同ASD亚型建立个体化菌群移植方案,向“精准肠脑干预”迈进。

或许,孤独症的治疗不再只有行为训练和康复课程,也不再只是等待孩子“长大就好”,而是有望从细菌入手,让神经系统的发育重回正轨。微生物,正悄然成为撬动神经发育障碍的杠杆。

▲双歧杆菌、Prevotella和Desulfovibrio的相对丰度变化

05 结语

在这个世界孤独症日,我们不只是关心一个“特别的群体”,更在追问:我们是否真的理解了孤独症的成因与可能?

来自Nature子刊的这项研究,让我们看见了肠道与大脑之间那条被忽视的神经高速公路。

它提醒我们,孤独并非注定,大脑的修复,也许可以从“菌”开始。当科学把视线投向微生物,也许改变命运的,并不总是奇迹,而是一群被重新安顿好的小菌,和一个家长不再绝望的眼神。