锦囊与秘录:清初名医冯兆张与医学知识的域外流传

自李杲、朱震亨提倡补脾、滋阴,各有心得,薛己承其流而扬其波,以温补得名,赵献可更以补肾为治病总纲,遇对症固能收效,而流弊孔多,徐氏大椿作《医贯砭》痛斥献可,其风始杀。兆张老于医事,当清初赵说盛行之时,亦沾沾以此义相标榜,虽博时名,其书究不为识者所重,即在于此。至其论症甚详,女科、痘科皆称完备,其中固有可取,是在分别观之耳。

上述为《续修四库全书总目》子部医家类对《冯氏锦囊秘录》所作提要的案语,其中分析了该书不为有识之士所重视的原因。《冯氏锦囊秘录》为清初名医冯兆张所撰多部医书的合称,为其书作序者多为一时名臣,如杜立德、魏象枢、张士甄、蒋弘道、于准等,可见该书在当时声气之广。即便是有如此声望的医书也未被《四库全书》收录,仅《清史稿·艺文志》及光绪《嘉兴府志·经籍志》中简列一二,然而《冯氏锦囊秘录》在后世却被多次翻刻,受到众多医家的推崇,流传甚广,一度远播日本、越南。对于这种不协调和反差的探究,有助于我们进一步认识清代医学知识的流传。

《冯氏锦囊秘录》一书是冯兆张汇集前贤治法医论,广收民间验方,结合自身临床医案,阐发己见而成,内容囊括大小、内外、男女、病药等诸多杂症治疗方论,按门别类,由博及约,无不具备。其中较少涉及对经典医理的阐发,而更重视临证方药论治,尤以儿科见长,故是书分类皆以小方脉在前,大方脉随后,大小皆治,即“每症以幼科证治讲完,随将方脉证治继后,先后之情并明,浅深之理悉见”。正因如此,《冯氏锦囊秘录》又被排斥在正统医学之外,成为具有“实用手册”风格的“日用百科”式医书,在社会上广为流传,正如藏书家周中孚评言:“岂仅仅青囊之秘、肘后之方而已哉?”

当前学界对冯兆张及其医书的关注甚少,仅有的研究多集中在医学领域,侧重探究冯兆张的学术思想及临床诊疗应用,缺少对冯兆张社会活动的历史考察。藉此,本文以《冯氏锦囊秘录》为中心文本,尝试通过考察冯兆张的生平、医疗社交、《冯氏锦囊秘录》的成书及流传,一窥清代医学知识的传播,重新审视冯兆张及《冯氏锦囊秘录》的历史意义。

冯兆张的医疗社交与扬名京师

冯兆张,字楚瞻,浙江海盐人,清初名医,其生卒年限的明确记载并未见于诸史资料,以往学者研究多称冯兆张为明末清初人,韩晶杰最新考证其生于清顺治四年(1647),卒年未详,为清初著名医家。冯兆张自述7岁丧父,13岁始弃儒习医,从师访道,闭户苦读十载,医道方成。蒋弘道于康熙四十一年(1702)为《冯氏锦囊秘录》作序称“楚瞻奉母命业医,逮今四十余年”,又据《冯氏锦囊秘录·杂症大小合参·锦囊治疗方论》,冯兆张在由保定抵京途中突遇事故,被伐倒大树压伤腰脊的自我治疗医案中,明确记载了其受伤时间及年岁“张于戊寅年,时年五十一岁”。按照古人虚岁记岁方法,由此可以推算出冯兆张生于1648年,即清顺治五年。上述学者考证中使用了今人周岁记岁法,与古人不符。因此,冯兆张的生年可以确定为顺治五年(1648),为清初医者无疑。

冯兆张的父亲冯瑞芝,字聚贞,方志载为东汉“大树将军”冯异后人。为人好学,品行端正,仗义轻财,颇受族党推重。冯兆张家中行三,上有兆斗、兆璧二兄。由于笔者并未看到关于“大树堂”冯氏族谱以及浙江冯氏族谱中关于冯兆张这一支的记载,故难以确认其真伪。据《冯氏锦囊秘录》参校人员可知,冯兆张家族人丁兴旺,下有乾元、乾亨、乾正、乾贞、乾吉、乾德、乾泰七子,大业、大任、大章、大成四孙,其侄谦益亦精通医术,并有门人王崇志、罗如桂、孙显达、王士增、谢立相、陈成斌、沈世楫随其习医。

冯兆张虽为江南人士,但他一生大多时间都往返于京师和家乡之间,其医书的出版和医名的获取都完成于京师。冯兆张7岁丧父,又因母亲多病,出于孝道,13岁始拜师习医,10年之后学成,悬壶家乡。冯兆张师从何人,史料并未记载。但其因精湛的医术而享誉浙江,“浙东西士以医名者,咸俯首出其下”。冯兆张习医期间仍坚持习儒,以诸生入国学,并参加了科考,但未取得功名,也没有谋得任何官职,一生贫苦奔波,行医于浙江与京师之间,先后6次入京。冯兆张在京活动的首次记录是康熙二十二年(1683),期间他治愈了部主政山西李老先生的痿症,南还返乡之时得李主政前往相送,不胜感激,“在生一日,感激一日也”。康熙二十三年(1684),冯兆张二次入都参加部试,结识了对他影响极大的魏象枢。魏象枢(1617-1687),字环极,山西蔚州人(今河北省蔚县,康熙三十二年前蔚州属山西大同府治),清顺治三年(1646)进士,选庶吉士。康熙十七年(1678)任左都御史,次年(1679)迁刑部尚书。魏象枢为官清廉、赏识才学,作为朝中重臣,折节下交,对冯兆张“以诚相待”“以礼相接”,被冯兆张视为“知己”。

魏、张二人的结识颇有医学渊源。母亲在世时,魏象枢出于“为子不可不知医”的孝亲观念,时常翻阅医书,具备一定的医药知识,且常与医者谈医,讨论古今医者用药之别和南北医者之所擅,认为“南医善补,不论病之当补而概补之;北医善攻,不论病之当攻而概攻之”。正是出于这样的认识,魏象枢在罹患头晕头痛之疾时,请冯兆张诊治并讨论病情,他对冯兆张的最初印象只是“尚未见异人者何在”。恰逢当时西席张孝廉暴病,请冯兆张诊治,就张孝廉的病因,魏象枢与冯兆张产生了不同的认定。魏象枢断为“中暑”,冯兆张诊为“劳碌得之”,按冯氏之方,三日痊愈。后魏象枢四儿发热感冒,请冯兆张诊治,按照冯氏“先补后散”之法痊愈。经历几次成功治愈病者的案例,魏象枢一改之前的认知,其亲眷患病便常请冯兆张诊治,“至于衰老之痼疾,亲眷之杂症,一经诊视,细心审察,如响辄应”。

冯兆张以医而显,与魏象枢结下了深厚的谊情。后冯兆张返乡为母庆寿,魏象枢予金帛并赠诗:“慈怀蔼蔼梦依依,喜见儿郎拜职归,此日孀帏歌大寿,济人千万报春晖。”乃至康熙二十六年(1687)魏象枢病重时,其长子魏学诚(号一斋)多次写信相邀,请冯兆张抵蔚诊视,但冯兆张为“冢宰宋公所羁”无法前往。直至六月十六日,冯兆张才得以前往,无奈魏象枢已病入膏肓。魏象枢与冯兆张以医相识,以诚相待,对其影响深远。魏象枢去世之后,冯兆张在其医书中特地撰文抒发二人的“性情之交”,言:

张因思人生天壤间,凡事不过一诚……魏公以诚而成忠,嗣君以诚而成孝。观其起居动静,待上接下,巨细精粗,总无一念之不诚,无一事之不诚也……魏公虽死之日,犹生之年也。予故志其相知之雅,相勖之深,并刊其伫望怀慕之什,以为立诚不苟之则云!

或许正是有上述几次成功治愈公卿的案例,在康熙二十四年(1685)冯兆张第三次到京师的时候,已经“名誉藉甚公卿间”。康熙二十五年(1686),冯兆张母亲离世,南回之时诊疗赵老先生疾病,并获赠诗:“携琴来帝里,朗鉴动公侯,肱羡能三折,情方寄一丘。林成杏已满,井在橘堪酬,郊外攀辕遍,飘然未肯留。”康熙二十八年(1689)冯兆张在京时,已然是“请谒者相望于路”。正值杜立德六儿大病,医者难以辨证,即请冯兆张前往诊视,以“大剂桂、附、参、术之类”,数日而愈。杜立德(1611-1692),字纯一,直隶宝坻人。康熙朝历任户部尚书、吏部尚书、保和殿大学士、礼部尚书、太子太傅等。也许正是出于治病经历,在冯兆张持书请序时,杜立德阅其书,便感叹“洵巨观也”,慷慨赠序,称冯兆张“为医良”“弘济人”“承先志”“克尽孝”。

在京期间,冯兆张操术行医,活人无数,上至名卿巨公,下至孝廉秀才、平民百姓。延请冯兆张诊治的官员中不乏部阁重臣,除魏象枢、杜立德,还有为其书作序的张士甄、蒋弘道、胡会恩,另有冯兆张医案记载中的吏部考功司正郎张发辰、山东李相国李之芳、宛平王中堂王熙等,“一时贵公卿咸啧啧知有冯子”。又因冯兆张尤其擅长诊治儿科痘症,在京期间治愈了众多官员之子孙,如胡会恩次子,蒋弘道孙子、孙女,部主政徐老先生之玄孙,少司马胡老先生之二令郎等等。统计冯兆张医案,其活用六味汤、八味汤加减(即全真一气汤方),共诊治约28位患儿,涉及痘、疹、胎毒、惊风、发热、咳喘、泄泻、虚损、腿痈、痢病等诸多杂症。如冯兆张治疗一位年仅8岁的李姓患儿发热之证,前医投以苦寒之剂而不奏效,冯兆张诊断之后,称此证为“釜底无火,锅盖干燥之象,上之假热,由于下之真寒也”,于是“重用人参、熟地,少加附子壮水益火之剂,重培阴中之水火”,进药三四剂后便得以痊愈。此外,冯兆张诊治贫穷不能延医者时,都特加注意,赠予善药,并不收取任何酬劳,故“京师之人皆喜其来而嗟其晚”。在人才济济的京师,冯兆张能有如此盛名,可见其医术精良,也正因如此,才能广拓医疗社交圈,扬名京师。

《冯氏锦囊秘录》的成书与后世发挥

冯兆张著有《杂症大小合参》二十卷(首附《内经纂要》二卷)、《痘疹全集》十五卷、《杂症痘疹药性合参》十二卷(首附《总论诸要》一卷),合称《冯氏锦囊秘录》。冯兆张怀着济世之诚心编成是书,其目的在于“以书验证,以证合方”,为后世医家治病用药提供临证指导。其书编撰耗时30余年,博采古哲先贤诸医书精要,汇集各家医论,采集民间验方,结合阅历,阐发己论,内容丰富,涵盖内科、外科、儿科、妇科、痘疹、药性、脉诊、医案等。“计成《内经纂要》《杂症大小合参》《女科精要》《痘疹全集》《外科》《脉诀》《药性合参》,并附医方考,按药味炮制经验诸方,胎产嗣育,修养静功,按门别类,无不毕具。自天及人,自小及大,自男及女,自内及外,自形及脉,自病及药,诸书精髓,采取殆尽”,冯兆张自称该书是“从来未有之作,诚为医学之全书,摄生之备览”,尊生君子可充“案头之宝玩”,医林后贤可作“笥箧之奇珍”。藏书家周中孚(1768-1831)评其书:“荟萃群言,订伪存真,删繁就简,附以经验之方,而明著其诊治之源委,与其经权顺适斟酌损益之故,由斯道也,可以疗天下后世之病而有余矣,岂仅仅青囊之秘、肘后之方而已哉?”从冯氏自述及周氏评价可以看出,冯兆张医著集专业性与大众性于一体,既为有志习医人士之专书,又面向日常有养生疗病需求的普通大众,冯氏医书的“普世性”奠定了其后世流传广泛的基调。

笔者检索《全国古籍普查登记基本数据库》,发现《冯氏锦囊秘录》现存版本主要有清康熙活字本以及清康熙壬午(1702)本、清嘉庆十八年(1813)会成堂本、清嘉庆十八年宏道堂本、清嘉庆十八年集贤堂本、清嘉庆二十三年(1818)大文堂本、清咸丰八年(1858)翼经堂本等诸多刻本。清康熙壬午本前有“启后堂”钤印,且此本内容完善、雕版清晰,故为善本,广为流传。

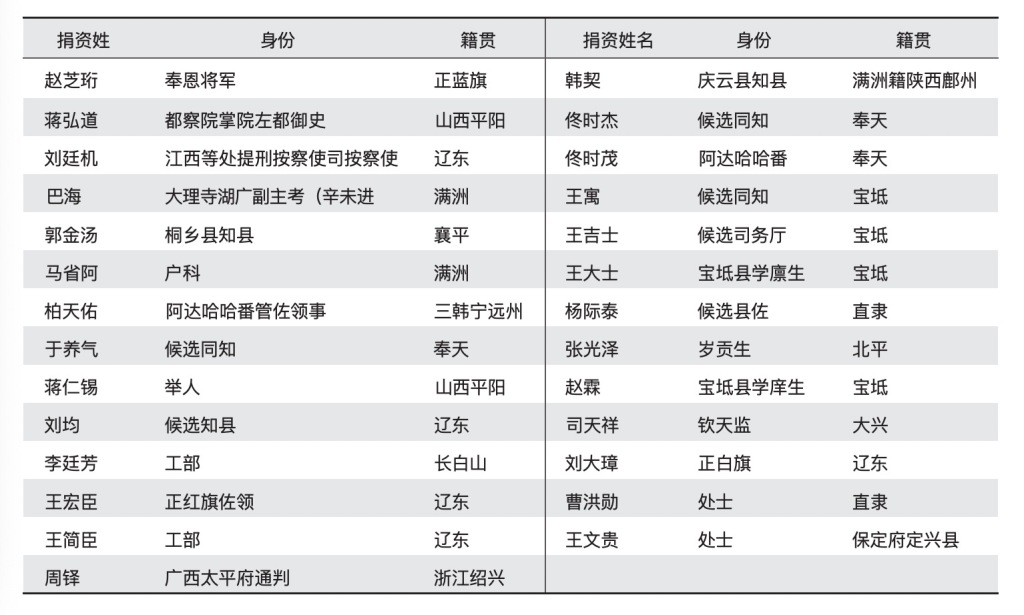

冯兆张在其医书刻印上费力颇多,先活版后雕版,分别于康熙三十四年(1695)和康熙四十一年(1702)两次入京,致力于医书的出版。康熙三十四年冯兆张随粮船北上京师,首次刻印活版,耗时两年刻成。后因活字不耐久印,板书废止,冯兆张不想数十年心血付之东流,又因索书者众多,于是于康熙四十一年再次入京,不辞日夜,查误校对,集资雕版重刻,终成是书,传于后世。冯兆张医书之所以能够成功二次付梓,除了自己不知疲倦的奔波之外,主要得益于诸公的捐助。明清时期,一部医书的出版除了政府官刻、医家家刻和商人坊刻之外,名士或官员捐资助刻也较为常见,而捐资助刻的人员或为医书作者的交友,或为医书作者曾经治愈的患者。

《冯氏锦囊秘录》乐善捐资助刻诸公

冯兆张出于“至诚之心”编著医书,希冀“少佐医林”,不辞辛苦,两易刻版,在诸公捐资下医书终得以面世。为冯氏医书捐资者多达27人,成员广泛,多为在职官员。阶级构成上至都察院最高长官左都御史(正二品)、提刑按察使司按察使(正三品)、宗室封爵奉恩将军(正四品),下至通判(正六品)、知县(正七品)、庠生、处士。结合冯兆张医书的序言、医书中医案的记载和冯兆张十年六上京师的经历,可以推测出,作为一名无官衔的普通医者,冯兆张医书两次刊刻时能够获得诸多官员的捐资,其相互结识的渠道只有一种,即冯兆张与他们为医患关系,曾为他们诊治过疾病,并且成功治愈。反之,众官员捐资助刻的行为亦是对冯兆张医术的认可。

虽然冯兆张在世之时受到众多朝廷重臣的夸誉,且一度在医学界引起医家重视。但由于其推崇赵献可命门之说,极重温补,且其书内容庞杂,一些关于医理和药性的认识存在偏差,也受到了一些批判,如较冯兆张生活年代略晚的同乡医者吴仪洛称:“吾盐冯楚瞻有《锦囊秘录》,其书庞杂浅鄙,全无足取。内有云:大桑虫有人参之功。噫,此黄口小儿之言也。何物匪才,敢无知妄作耶!”又因其所擅的儿科痘疹在清代正统医学界中不受重视,乃至在乾隆下诏主持编修《四库全书》之时,《冯氏锦囊秘录》便未被收录其中。

其实,《续修四库全书总目提要》对于冯兆张的评价相对公允。由于生长的地域和年代以及诊病的群体,使得冯兆张接受并丰富了温补理论,还切实运用于临床而表现出明显的学术倾向。但清初盛行的温补派受到徐大椿的痛斥,以水火命门相标榜的冯兆张自然难以幸免,其书便不为识人所重。又因冯氏医著中多侧重杂症和方论疗法、主治用药等临床知识,较少涉及对经典医论的阐发,因而被排斥在医学正统之外。但冯兆张在儿科、痘疹方面的医学成就及其方药的临床价值得到了后世认可和重视。

冯兆张在总结前人医理经验的基础上,自创“全真一气汤”(附子、熟地、牛膝、人参、麦冬、白术、五味子),并在临床治疗中活用此方,加减出入,滋阴救火,成功救治众多病例,是其得意之方。此方在后世得到了众多医家的肯定。生活在乾隆朝的浙江名医魏之琇(1722-1772)编撰的《续名医类案》搜集了清初以前历代名医临证的验案,其中冯兆张的医案收录了44类病证,共67例。在“痞门”中,魏之琇收录了冯兆张成功治疗戚氏妇腹痛的医案,就其所治之法和所用之方给予了高度肯定,按语评:“冯公此案,前人所未发,字字如良玉精金,后贤宜三复之。”此外,著名眼科医家黄庭镜(1704-?)在其医书《目经大成》“汇补方”中收录“全真一气汤”,并记载了数例用此方治疗眼疾,如“白膜蔽晴”“目瞤”“妄见”等案例。另有清中后期著名医家陈修园(1753-1823)称此方为“滋阴降火之神方”,但仍指出其言过其实之弊,言:“此《冯氏锦囊》得意之方,无症不用,俱云神效。其实大言欺人,修园不信也……然驳杂浅陋,不可以治大病。唯痘科之逆症相宜,以诸药皆多液之品,添浆最速也。”

道光年间江南民间医者李冠仙(1772-?)对冯兆张及其医书推崇备至,称赞冯兆张“乃三折肱于医道者”,其书“平正通达”“书称美备,议论深醇”,是初学医者必读之书,言:

其书平正通达,先幼科后方脉,具有至理。妇科外科,无所不备。即痘科亦讲求精切,非今之幼科徒知用大黄凉药者所能望见。予尝救痘症数人,得力于《锦囊》也。喻氏而外,冯氏最善,其书不可不看。

幸有《冯氏锦囊》,书称美备,议论深醇,且其书于幼科尤为精细,为钱仲阳所不能及。即如痘症一门,予尝本之以治家中痘症,皆万全无弊,时下幼科所未尝见也。予故于喻氏外,又推重冯氏,而欲后人学之也。

李冠仙,字文荣,别号如眉老人。据其自述,其初业儒,后习医,日久积意,汇通医道,为江南一时名医。他撰著的《知医必辨》一书,评论诸家医论、医书之得失,是其一生的学习心得和临床经验的总结,书中的评论切中时弊,为初学医之士辨惑解论,颇具一格。他在《知医必辨》道光二十八年(1848)的序言中指出,金元刘、张、朱、李为四大家,而“前明王、薛、张、冯(冯兆张)亦称为四大家,大率师东垣之论,偏于温补”。李冠仙将冯兆张划为“前明温补四大家之一”,足以窥见冯兆张在民间医学中的地位。

民国时期,《冯氏锦囊秘录》因其适读性,被众多书局、书店翻印、售卖。其中上海千顷堂书局于1922年8月至1923年10月间,在《申报》上连续一年刊登发售预约广告⸺“医学宝筏《冯氏锦囊秘录》”,并附文详细介绍冯氏医书,推荐有志习医和业已从医人士研读,称:

此书为清初冯楚瞻先生所著。先生深于文学,见医道之不振,故极力研究……盖其学深养到,非若后之著书立说,脉率浮泛者所能望其项背也……此不特初学者在所必读,即已成者亦当手置一编,奉为圭臬也。此外又有痘疹及本草二门,均考核确当,读之有益不浅。本局不惜重价,采得善本,校对精审,印以行世,凡有志医学者,其留意焉。

《申报》刊登的《冯氏锦囊秘录》介绍,不管是出于广告宣传之用,还是推广实用医书以供人们学习和阅读,都足以证明后世对于冯兆张医术的认可。

《冯氏锦囊秘录》与医学知识的域外流传

清代中国与周边国家的医事交流日益频繁,加之民间医书出版业的繁荣,大量医书流转域外,《冯氏锦囊秘录》因其适读性在民间被多次翻刻,传至日本、越南。

日本学者真柳诚对江户时期传入日本的前10位中国医书进行了统计,其中《锦囊秘录》传入日本23次,位居第5,受到日本汉方医家的重视。目前日本国立公文书馆内阁文库藏有《冯氏锦囊秘录》全本20册,保存完好。另有长冈恭斋摘取《冯氏锦囊秘录·杂症大小合参》卷十一中“吐血”篇的内容(除附录外)单独刻印为三卷,冠名《冯氏锦囊痨瘵秘录》和《冯氏锦囊诸血秘录》,现存版本为日本享保十五年(1730)刻本,其前有“日本政府图书”“医学馆寄宿寮书籍之记”“养安院藏书”钤印。长冈恭斋,字情白,又称清白、生白,别号圭斋、丹堂等,大医长冈意丹之子,以医为业。又师从江户初期的著名儒者那波活所,善作汉诗。长冈恭斋为江户中期著名儒医,校正了诸多医书,如《经验医疗手引草》《医疗罗合》《眼科医疗手引草》《眼目精要》等,还致力于汉传医籍的整理和刻印,并为《景岳幼科良方》《医经溯洄集倭语鈔》等和刻汉籍医书作序。

《冯氏锦囊痨瘵秘录》摘自冯书卷十一《方脉痨瘵合参》至《病有十不治》;《冯氏锦囊诸血秘录》则摘自《方脉吐血咳血咯血唾血合参》和《方脉鼻衄齿衄舌衄肌衄合参》二篇。长冈恭斋在序言中阐明了将此两篇单独摘录刻印是因为吐血、痨瘵乃日本医者所束手之病,“窃惟杂病之中,古来于倭、于汉,群医缩手,卢扁所走之疾者,痨瘵之一症也”。冯兆张此篇详列历代医家关于诸吐血之证的立论,并加以诸证治方,对于日本汉方医是难得之言,长冈恭斋对此给予了极高的评价,称:“予初周览既了,个里痨瘵、诸血之二门,悉举历代诸名家之立论治法而饱折衷之,且加冯氏工案、制方而熟品评之,则於瘵疾之一症,王道正平,做得圆密而全靡余蕴焉。”长冈恭斋单独摘录、刻印此二门医论治法,“欲使世人识之”的行为,体现了当时日本医学界整理医学知识注重实用性,复刻众所喜好、易于通读的部分来满足大众精要、便携的需求,进一步促进了中国医学知识在日本的传播。

此外,日本著名汉方医家丹波元胤的《医籍考》著录了《冯氏锦囊秘录》二十卷,将其归入“方论”篇,又其弟丹波元坚的《药治通义》一书中亦多次引用冯兆张医论。《药治通义》采诸家治药之意,加以评论按语,是一部集中医用药治法的专著,具有极大的临床意义。该书在“用药有贵贱之别”“小儿用药法”以及“峻补”条中引用并肯定了冯兆张的治法医论。丹波元胤之父丹波元简在论及“人参生熟”时,征引冯兆张关于人参药性及炮制贮藏之法的论述,并亲自验证,证明冯氏之法的有效性。

《冯氏锦囊秘录》云:人参微寒温,微温者,言其功用也。云:微寒者,言其所禀也。有采来入沸汤,略沸即取起焙干,或生至无风处阴干。凡带生而采者,有皮力大;过熟而采者,无皮力驯。临用切薄片,银石器中浸。火熬汁,如入丸散,隔纸微焙炒。如欲久藏,和炒米拌匀,同纳瓶中封固,则久藏不坏,且得谷气也。予试之,生者不啻轻虚,肉脆而瘪皱;不若经汤者,肉实而肥也。今朝鲜所贡,皆经汤者,如其收藏法,唐秉钧《人参考》载数款,今试之,冯氏之法为得矣。

丹波氏为日本著名的汉方医学世家,作为考证派的代表,将《冯氏锦囊秘录》归入“方论”类医著,并征引其中的用药、治法、医论,足见其推崇之意,亦符合江户时代中期汉方医家临床诊疗重疗效、重方剂方论的观念。

与日本成体系的汉方医学不同,越南在明代以前并无自己的医学体系和著作,其医学知识的获取直接来源于传入的中国医籍。《冯氏锦囊秘录》传入后,越南医家以此为蓝本,全面接受了冯兆张的医学思想,将中国医学知识与越南本土民间医药相结合,开启了编撰医籍之路,也造就了冯兆张在越南医学领域的崇高地位。越南后黎朝(1428-1789)黎有卓可谓中国医学知识在越南广泛传播的奠基之人。黎有卓,名有诊,别名有熏,俗名招七,号“海上懒翁”,后黎朝名医,著有《新镌海上医宗心领全帙》(约成书于1770-1786年间)。黎有卓出身官宦之家,幼时随父求学京师升龙(今越南河内),后因其父逝世返乡,被迫中断求学生涯。又因越南战乱,拜师武先生学习阴阳之术和兵学,稍有所学便入伍从戎。后因其五兄病逝香山,黎有卓解甲奔丧,期间因病求医于城山医者陈读,获阅《冯氏锦囊》一书,洞晓书中阴阳易理之奥。自此,辞却功名,居香山矢志习医,终有所成。

黎有卓弃业从医的10余年间,苦心求道,由于所居之地穷辟,无师友指导,偶获冯兆张之书,习得阴阳水火之真机,凭此医论成功救治二女,享誉家乡,为表感激之意,黎有卓将冯氏奉为“纸上余师”,绘制神像,于书院之中设“先正先师”神位供奉,对冯兆张推崇备至。受冯兆张医学思想的影响,黎氏医著全书贯穿命门和先天阴阳水火理论,可以说黎有卓为冯兆张的私淑弟子。

《新镌海上医宗心领全帙》春祭排列位次图

黎有卓《新镌海上医宗心领全帙》一书为汉文著作,以《冯氏锦囊秘录》为纲,大量引用其内容,并结合自身临床经验以及越南当地医药知识,完成了中医理论知识的本土化。如《新镌海上医宗心领全帙》的“医训格言”全文转录自冯兆张“良医格言”,“内经要旨集”的内容来源于冯氏“内经纂要”,“梦中觉痘集”则主要源自冯氏“痘症全集”,还原样复刻《冯氏锦囊秘录》中所绘身体、阴阳图例等等。黎氏医书虽有自己的体例和框架,但在医学内容和医理知识上取法《锦囊》,或直接转录,或重新整合,参合其他中医医籍,加以删补、注解,进而形成具有越南特色的本土化医籍。真柳诚指出,《新镌海上医宗心领全帙》不仅揭示了中国医学越南化之后的医学体系,并将其特征明确化,而且网罗了越南固有药物效用与处方,创制了新的治疗方药,构建了成体系的越南医学。《新镌海上医宗心领全帙》奠定了黎氏在越南传统医学中的地位,被誉为“医圣”。在清代正统医学界不被重视的《冯氏锦囊秘录》传入越南之后却产生了极大影响,加速了中国医学知识在越南的传播,值得我们思考。

回首民间医者冯兆张的一生,幼而弃儒习医,闭户苦学,终成医道。长而奋游京师,操医术而行走于权宦之间,名噪一时。身为医者,怀“济世”恒心,钻研医学,发挥其所长,著书立说,将岐黄之道传于医林后学,长久以来都以医而显于后世,获得医学界的认可。冯兆张耗时30余年,博采古哲诸医书精要,汇集先贤治法医论,结合阅历,广收民间验方,阐发己见,撰成《冯氏锦囊秘录》,虽因多种因素未被《四库全书》收录,但其所创“全真一气汤”在临床治疗上极为有效,加之其在幼科、痘疹方面的医学理论和成就为后世医家所推重。该书集专业性和大众性于一体,成为具有“实用手册”风格的“日用类书”式医书流通于民间,在嘉庆、道光、咸丰年间被多次重刻,至民国亦被各大书局、书店翻印和售卖。此外,《冯氏锦囊秘录》还流传至日本和越南,受到当地医家的重视。日本江户时期儒医长冈恭斋将冯书中关于吐血和痨瘵两种疾病的治法方论单独摘录并刻印成册;汉方医考证派的代表丹波氏父子,将《冯氏锦囊秘录》归入“方论”类,并多次征引冯兆张关于用药、治法的医论。越南医家黎有卓以《冯氏锦囊秘录》为蓝本,大量引用其内容,著成越南特色的本土化医籍《新镌海上医宗心领全帙》。

综而言之,《冯氏锦囊秘录》从成书到后世流传都切实达成了冯兆张“诚求利济之德,实为寿世无疆”的夙愿。有别于正统儒医所构建的“正典化”医籍的编纂,民间社会中如《冯氏锦囊秘录》这类能够被大众所认同的医学知识的流传,正是17世纪以来医学社会成熟和医学知识转型的典范。此外,日本江户时期汉方医家对中国医籍的整理、引用和刊刻,以及越南医家私淑冯兆张的行为,都促进了中医药知识在东亚和东南亚的流传。

(本文首刊于《中医药文化》2025年第1期,澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)