泉州文旅热,一场政府、年轻人与本地文化的“共生实验”

刺桐花开,涨海声中。

泉州——这座宋元时的“东方第一大港”,曾以包容万千的姿态接纳过22种宗教信仰,而今天,它正被“簪花”的流量狂潮推上热搜。当千年古城遭遇网红经济,是妥协于符号化的标签,还是在市井烟火中寻找自洽的答案?

郑达真是返乡15年的“美好生活造物社”创始人,她在西街老宅里开民俗、办展,以独特的方式诠释泉州文化的美好。2024年11月,她策划了“泉州新剧场”City Walk路线,通过串联11个空间聚场,探索青年与古城共生的可能性。

威宇,祖辈三代扎根西街的本地人,怀念开元寺东西塔上倒立的奇人、吞铁丸的江湖武士:“相比过去那条朴素的街道,如今的西街似乎少了一些真实的生活气息。那时候的西街,虽然可能更简朴甚至更破旧,但却更加有趣,更具魅力。”

2025年,《如此城市》开启“小地方”特辑,寻访小城风土与在地故事。本期邀请到两位泉州朋友,“美好生活造物社”创始人郑达真与西街土著威宇,走入闽南的“诸神人间办事处”,看古城如何在“快与慢”“旧与新”的撕扯中,找自己的节奏。

泉州新剧场,重新定义老城风景

达真:我是泉州的返乡青年,我在泉州创立了“美好生活造物社”品牌,带领团队入驻西街,与年轻人一起回归老城,推动创新创业,为这座古城注入新的活力。

美好生活造物社的创始人郑达真和“吉祥物”狗狗海盗哥

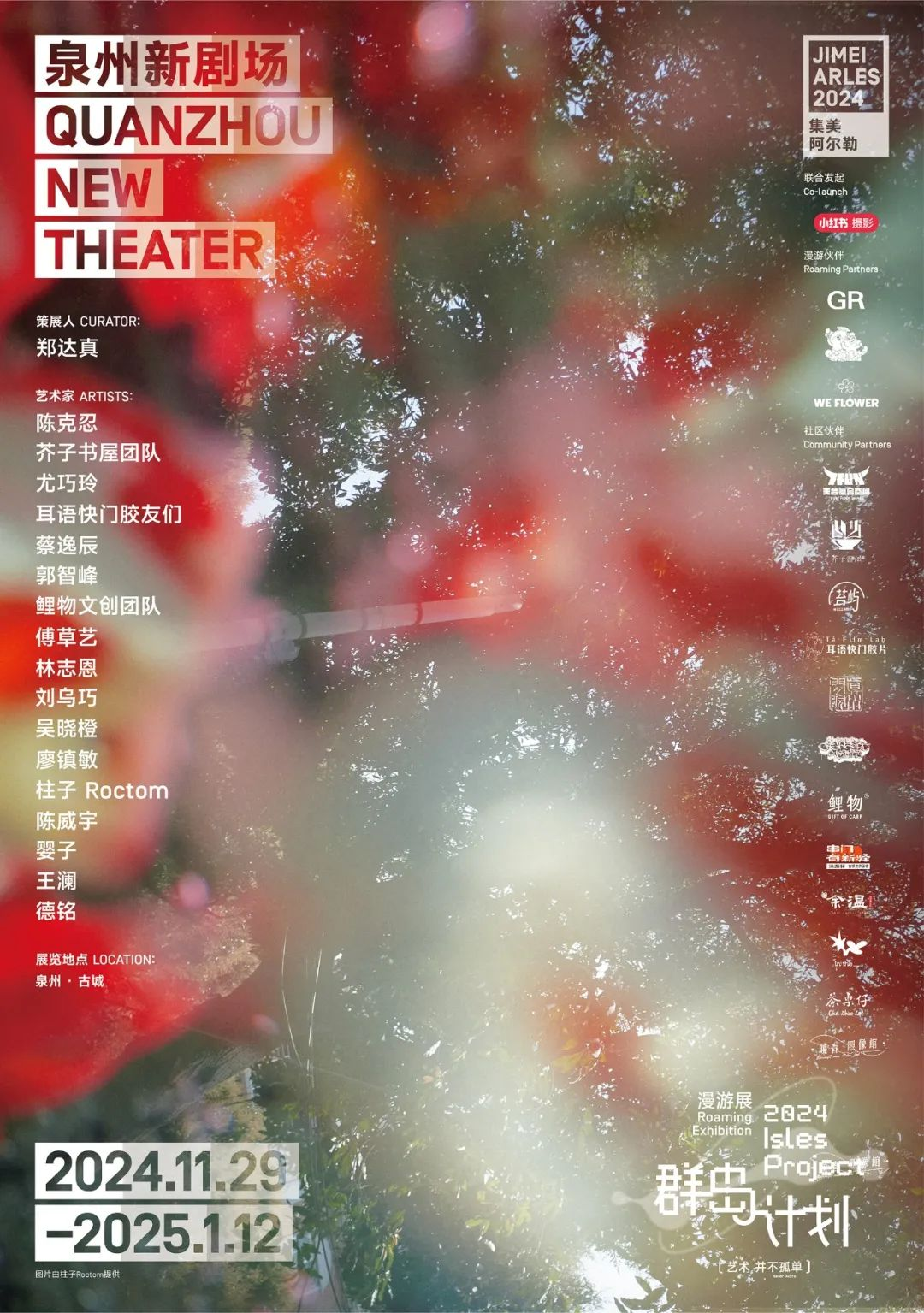

在这个过程中,我意识到泉州这样一个优质的平台需要更多年轻人的参与和支持,去年由此诞生了“泉州新剧场——群岛计划”的策展主题。这一剧场汇聚了来自不同领域、拥有不同身份的创业者,同时也与当地居民共生共创,共同搭建起一个全新的老城文化空间。

群岛计划

【2024群岛计划】泉州新剧场©三影堂摄影艺术中心

通过开放和多元的内容形式,我们重新定义了老城的风景,并以在地文化和艺术创新为核心,演绎了11种全新的生活方式。我们主要以古城为载体,因时间有限,选择在古城的一些重要节点设置展览空间。

例如,第一站设在苔屿咖啡这样一个位于西街台魁巷的位置。这个地方处于老城区的中心地带,是一个返乡青年热爱泉州文化、关注老物件的地方。我们在那里完成了第一站的展示,类似的场所也体现了返乡青年对老城文化的热爱与传承。沿着这条巷子继续前行,就到了西街——这是一条连接开元寺和钟楼的热门路线。

第二站,我们来到了真水閒院茶馆,这是“美好生活造物社”旗下的一个茶馆,位于一座清代的老房子里。在这里,我们举办了一场柴烧杯展览。接着,沿着通往钟楼的方向继续走,来到“美好生活小酒馆”。在这间小酒馆里,展出梨园剧团郭智峰老师的脸谱画作。

©三影堂摄影艺术中心

再往西街方向走,我们到达了泉州鲤物文创店。这家店由一位名叫吹神的年轻人创办,他返乡后致力于开发一系列泉州本土的文创产品。如今,这里已成为泉州颇具代表性的文创聚集地之一。

接下来,我们的路线延伸到了西街的一些分支小巷。这些小巷同样充满趣味,因此我们特意绕道参观了一些特色空间,例如旧馆驿巷里串门、清源驿余温手冲咖啡屋,以及一些隐藏在小巷深处的空间。穿梭于主干道与小巷之间,我们会发现,许多外地青年被泉州这座城市吸引,逐渐定居于此,成为“新泉州人”。

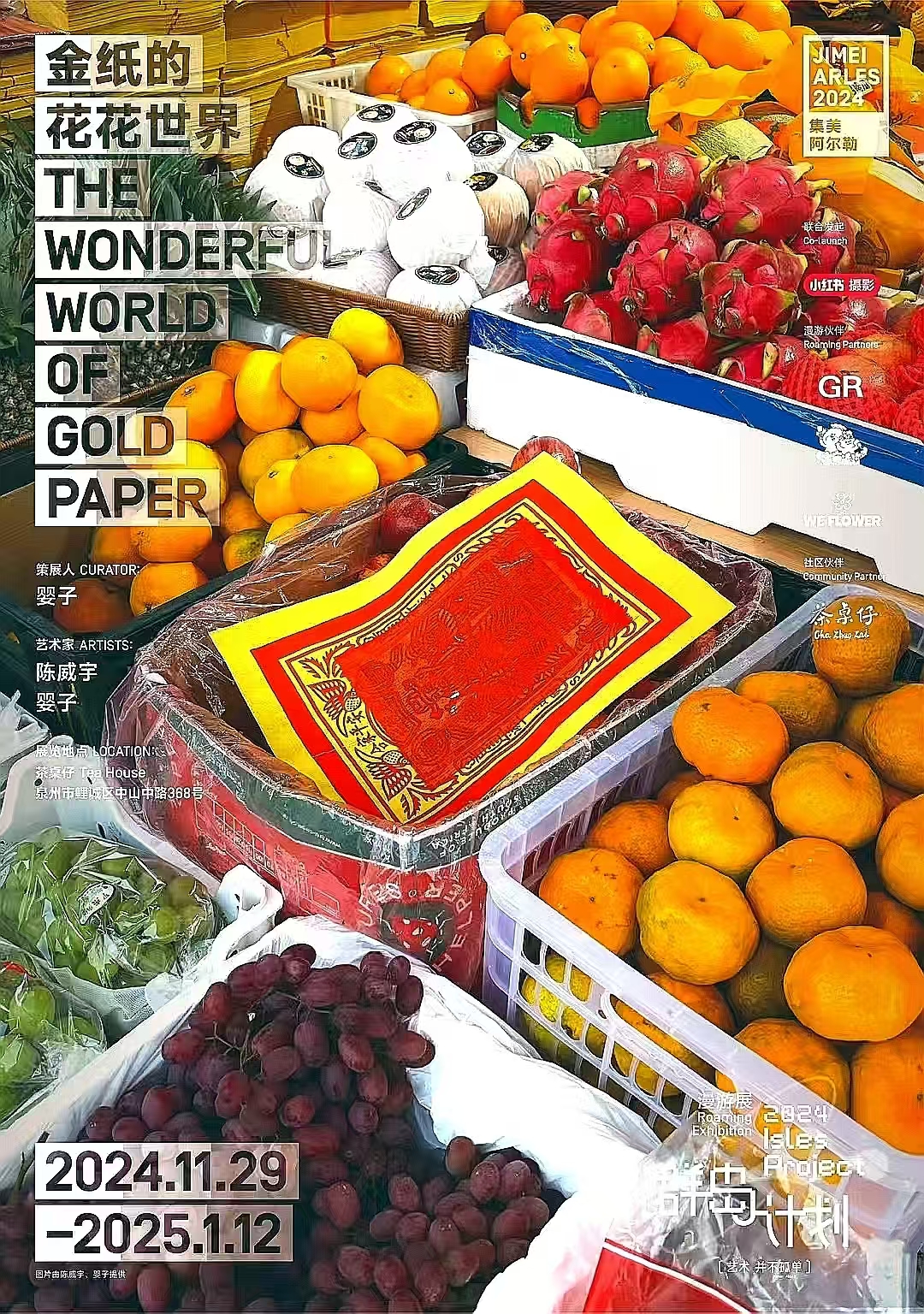

他们在各自的场所策划了许多精彩的展览,比如中山路上的茶桌仔。茶桌仔的老婴其实来自永春,她在店内展示了微雨系列的作品。老婴早年在厦门从事民宿经营及艺术展览,后来作为返乡青年回到泉州,将这里的空间与在地文化结合,加上民俗活动,打造出了系列独特的展览。

©三影堂摄影艺术中心

还有晓春照相馆,这家店的主理人是一名公务员,但他凭借对摄影的热爱,开了一家复古风格的照相馆。他用胶卷记录泉州的城市风貌,也通过拍立得的形式捕捉生活瞬间。此外还有特别空间是“7FUN天台复合空间”。这是我与文旅部门合作打造的一个空间,我们邀请了非遗传承人在此进行展示,比如泉州的珠绣工艺;以及“芥子书屋”,这是泉州首家经营十几年的老书店。

晓春照相馆

晓春照相馆

7FUN天台复合空间©文旅严选

以上便是关于“泉州新剧场”的大致介绍,整个项目由11个部分串联而成,形成一个大型平台,展现了泉州独特的文化魅力与创新活力。

威宇:事实上,西街成为网红是一种偶然。如果从历史底蕴来看,它的名气很大程度上得益于开元寺的影响力。自唐垂拱年间至今,开元寺的传说和文化辐射力一直非常强大。而我本人就出生在西街,我家经营的民宿,最早其实是我住过的家,虽然我只在那里住了两年,但我的祖辈世代都住在这条街上,因此我对这条街有着深厚的感情。

泉州开元寺 © VIVA旅行家

西街本质上是一个生活场,一个非常朴素的生活空间。它曾经的魅力,如今已难以完全看到,但它的确是泉州最早的生活街区之一。在这里,你能感受到市井生活的五光十色,这是西街最具吸引力的地方。比如,过去影剧院附近常常聚集着许多奇人异士,他们或献艺、或表演,为街道增添了无数传奇色彩。其中不乏对泉州有深远影响的人物,比如元宵花灯的制作者、南拳的传承人、精通中医的医者,以及那些活跃在民间的“江湖高人”。这些人曾在西街驻足,留下了许多故事。我的祖父也是一位教育家,他当年在泉州颇有名气。因此,在我成长过程中,通过长辈们的讲述,我了解到这条街曾经汇聚了三教九流的人,充满了生活的趣味。

开元寺东西塔

西街的五光十色并不体现在建筑外观上,而是源于这里形形色色的人和事。这些故事或许并不轰轰烈烈,但却极具市井气息,常常成为茶余饭后的谈资。有些是关于宫庙的传说,有些则带有玄学色彩,让人不禁感叹这条街的丰富与多元。其中有一个关于东西塔的趣闻:东西塔曾对外开放,任何人都可以爬到塔顶,俯瞰整座城市的全景。当时有一位奇人,据说他能一跃攀上塔顶,并在塔顶倒立,这成为了老泉州人记忆中的经典画面;还有像张铁龙这样的武士,他以打拳卖膏药为生,表演吞铁丸的绝技——一口气吞下七八颗铁丸,再大吼一声将它们吐出。此外,也有一些人用奇门遁甲为行人占卜预测,或是像“白索”这样卖奇怪膏药的小贩,他会弹吉他并演唱一些具有地方特色的歌曲。这些人物和故事,都曾在这条街上留下痕迹。

威宇在群岛计划·泉州站《金纸的花花世界》分享会现场

簪花热背后,传统符号与商业化拉锯

威宇:“簪花”这个行为其实是近几年突然流行起来的,而且显得有些出人意料。其实,簪花最初的形式源于惠安巡捕那边的传统,是一种非常原生态的文化表达。从小到大,我们偶尔会见到有人簪花,但那是一种稀罕而特别的存在,并不多见。换句话说,它原本并不是一种普遍的现象,但现在却逐渐被符号化,变成了一种标志性的存在,甚至像一个logo。

从文旅发展的角度来看,或者从推动网红经济的角度来说,这种现象并没有错。但从另一个角度看,我觉得这种现象有些狭隘了。很多人因为一些网红效应或符号化的东西,反而忽略了更传统、更有深度的文化内涵。它更像是一个噱头。现在人们提到西街,往往会把它和簪花联系在一起,因为这种行为几乎只在西街范围内出现。所以你会发现在春节期间或其他热闹的时候,西街上到处都是簪花的人,满街都是。这已经形成了一种奇怪的潮流。

达真:对于女性来说,簪花其实是一件非常美好的事情。比如十几年前,我特意去过蟳埔村,还亲自摘过花,觉得那种场景特别美。当时蟳埔女之所以有簪花的习惯,其实是希望用鲜花的香气去除身上的腥味,同时装饰自己。正如威宇所说,如果能够更好地挖掘和展现簪花这一传统行为背后的文化内涵,而不是仅仅停留在表面,那么现在西街上遍地开花的簪花店现象,或许就能从单纯的商业行为,转变为一种更具文化价值的表达。

泉州簪花 ©人民日报

文旅IP,政府与年轻人的“共生实验”

如此城市:互联网传播的诸多现象级燃点与泉州产生了联系,比如黑神话悟空取景地以及簪花让这座城市迅速走红。刚才你们提到,文旅系统往往会倾向于抓住那些容易IP化、有噱头的点进行大力宣传。与此同时,像达真以及你们所做的工作,则更多聚焦于对本地文化的深度挖掘。这种努力往往源于年轻人自愿返乡,回到家乡致力于推广和保护自己的本土文化。

达真:毕业之后,像很多泉州人一样,我也想去外面闯荡一番。但后来我选择返乡,是因为我觉得泉州是一座非常棒的城市,它有更值得展现的文明和魅力。作为年轻人,我觉得自己应该回来为家乡做点什么。于是,我租下了威宇他们的老房子,在那里开了民宿,这一做就是从2015年开始,坚持了很多年。这是我对自己家乡的一份坚持,也是我想通过实际行动表达的一种热爱。之所以选择回到泉州,并长期经营这样一个品牌,主要是因为我学的是美术,我发现泉州这座城市不仅建筑美,还有很多文化属性和在地文化也非常吸引我。当我开设了泉州第一家民宿时,逐渐吸引了很多外地游客。在这个过程中,无论是通过我的介绍,还是通过像威宇这样的朋友来访时与游客的交流,我们都会向他们讲述泉州的文化、历史以及特色美食等。这种互动不仅吸引了更多游客,也让这里成为了一个很好的文化传播平台。

旧馆驿客栈

在这十几年的时间里,也有一些在外求学或工作的年轻人感受到外界的压力,选择回到泉州。接触到我们这个群体后,他们发现泉州其实是一个非常适合居住和创业的地方。

因此,我非常鼓励年轻人回到家乡,在我的团队中就业,或者自己寻找空间进行创业。在我的品牌下,有不少年轻人先是加入我的团队,后来又独立出去,在其他地方开创了自己的事业。这种循环不断推动着更多年轻人返乡,加入到古城的文化创业群体中,使这个群体逐渐壮大。

随着文旅集团等政府部门的出现,我也开始尝试向他们传达我们在地青年的理想与愿望。我希望通过自己的努力,促成政府与我们之间的对接,让他们了解本地青年正在做什么、思考什么,以及是否需要一些扶持。为此,我尝试性地选择了像“7FUN天台”这样的文旅空间与他们合作,逐步让他们接触并理解我们在地青年的工作内容。

同时,我也希望文旅部门能够跳出传统的思维方式,用更加开放的态度去推广泉州的文化。这一过程当然需要研究、融合与磨合,但我相信这是值得的。

如,早在2013年,那时文旅集团还未成立,我更多是与文体局合作。当时,文体局对我们这些在地青年所做的事感到好奇:你们做文化能赚钱吗?在泉州这座当时尚未以文旅为核心发展的城市,你们能起到什么作用?带着这样的疑问,我们一起策划了第一届“美好生活文化节”。当时,文体局只是作为支持单位,而非主办单位,他们也在观察我们究竟能做些什么。

美好生活造物社策划的首届美好生活文化周

在那次活动中,我邀请了西街上的老手艺人和传统店铺,比如亚佛润饼皮、白雪元宵丸等,把他们请到树青门广场举办了一场创意市集。活动现场不仅有制作润饼、敲元宵丸、炸油条、做面线糊等传统手艺展示,还融入了手冲咖啡、时尚理发等现代元素。通过这样的形式,市集无形中连接了西街的社群与居民,也让我有机会让政府了解到这座城市。

做好文旅IP,最重要的一点还是人。旅游的发展需要各方共同努力去创造,其中不仅包括在地居民、返乡青年和本地青年,也离不开政府的推动和支持。

到了2016年,又共同策划了第二届“美好生活文化月”。

当时,新上任的康涛市长非常重视古城的发展,为此专门成立了古城保护公司和保护办公室,这让我们这些草根团队以及在地文化团队有了更多与官方接触的机会。在我的印象中,这也是文旅概念和相关标签开始初步形成的阶段。随着文旅集团的成立,我们的合作变得更加频繁。他们需要盘活自身的资产,而对我们年轻人来说,最稀缺的资源恰恰是空间。

因此,我一直呼吁并提倡,文旅部门应该将优质的空间释放出来,给予真正致力于本地文化发展的青年群体以孵化、扶持和合作的机会。比如“西街菜市场的七FUN天台”就是我的一次尝试,这是与文旅集团旗下的一家国旅旅行社利用其闲置空间进行的合作项目。

然而,在这一过程中,我们也遇到了一些体制上的限制。体制内有其固有的运行系统,而这与我们这种民营化的文化团队或经营模式存在一定的差异。这种磨合成为我们面临的较大难题之一。如何让民营企业与国有体系更好地结合,制定更有效的扶持政策,或者实现更有利的空间共享,这是一个关键问题。对于返乡青年或民营创业者来说,创业本身已经充满挑战,再加上西街日益严重的商业化现象,正如威宇提到的那样,这些问题都值得深思。

从我个人的经历来看,我在西街工作和生活了十几年,对这条街的变化有着清晰的认知。最初,这里是可以通行公交车、三轮车、自行车甚至摩托车的地方,市井气息浓厚,与当地居民之间的联系也非常紧密,那段时光充满了趣味。

但如今,西街已经成为一条步行街,许多外地人来这里开店,逐渐演变成一个高度商业化的街区。它与泉州本地居民之间的关系似乎变得疏远了。例如,一些居民抱怨说:“住在这里太不方便了,到处都是游客,环境喧嚣嘈杂,影响了日常生活。”以前可以通车的道路现在被封闭成了步行街,这对居民的出行造成了不便,导致部分人选择搬离这一区域,这确实令人遗憾。

这也引出了未来泉州旅游发展中的一个重要问题:我们的旅游业究竟是为了服务在地,还是为了服务游客?如何兼容?这些都是值得探讨的课题。