出圈又出海的“魔童”哪吒,创作灵感源于上美影1979年版!

原创 档案春秋 档案春秋

2025年春节档,《哪吒之魔童闹海》爆火,并不断刷新各项影史纪录。导演饺子就曾坦言“1979版哪吒是灵感的起点”。导演提到的起点,就是1979年由上海美术电影制片厂制作的《哪吒闹海》。你知道哪吒立项经历的一波三折吗?哪吒的形象是如何创造的?《哪吒闹海》的旋律又包含哪些中国韵味呢?下面跟随文字,一起了解经典美术片《哪吒闹海》的诞生。

两版哪吒形象

哪吒的形象源于经典神话,经过历代文艺作品的不断演绎,不同版本的哪吒形象和相关作品构筑了几代人的童年记忆。其中,最具里程碑意义、影响最为深远的当属1979年上海美术电影制片厂出品的动画电影《哪吒闹海》。

其实《哪吒闹海》的剧本初稿早在1950年代末就已初步完成,并且曾经打算和苏联的莫斯科美术电影制片厂合作摄制,后因故而终止合作。“哪吒”一直在等待重生的机会。这一等,就是二十年。

中苏合拍《哪吒闹海》相关报道(来源:《大众电影》1958年第10期)

1977年,上美影在寻找下一个既能传承民族文化、又能突破传统框架的题材。导演王树忱翻出了自己尘封了20年的《哪吒闹海》剧本。“正好王树忱说他有《哪吒闹海》(的剧本),原本要和苏联合作的,稍微动一动就可以(拍摄)了,拿上去60多分钟啊。”严定宪回忆道。

就这样《哪吒闹海》定位为向三十周年国庆献礼的重点影院大片,为它配备了有史以来最强的导演班子:王树忱、严定宪、徐景达(阿达)。

严定宪在《哪吒闹海》摄制组工作照

《哪吒闹海》创作人员校对

神话故事的现代重塑

1978年5月,《哪吒闹海》正式进入制作阶段。创作团队根据明代古籍《封神演义》中记载的哪吒故事,围绕闹海情节进行加工整理。时至今日,哪吒俨然是分量仅次于孙悟空的中国神话代言人了,这首先要归功于动画电影《哪吒闹海》对“哪吒”的重塑。

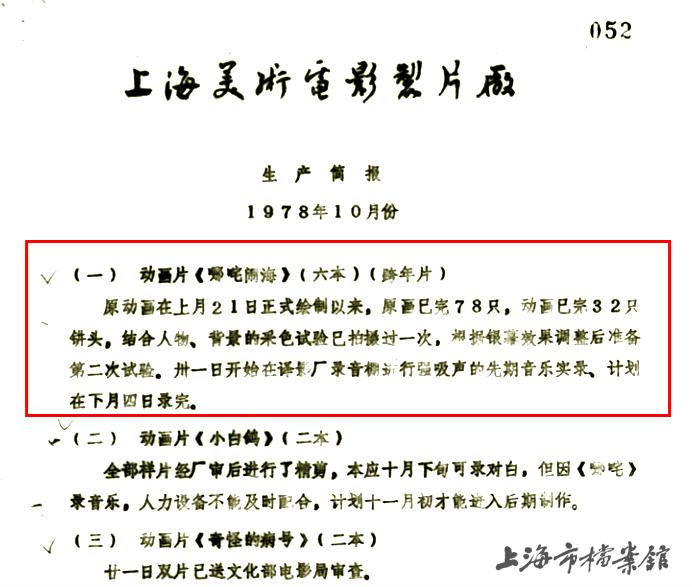

上海美术电影制片厂1978年10月份生产简报中记载《哪吒闹海》的生产进度(上海市档案馆藏)

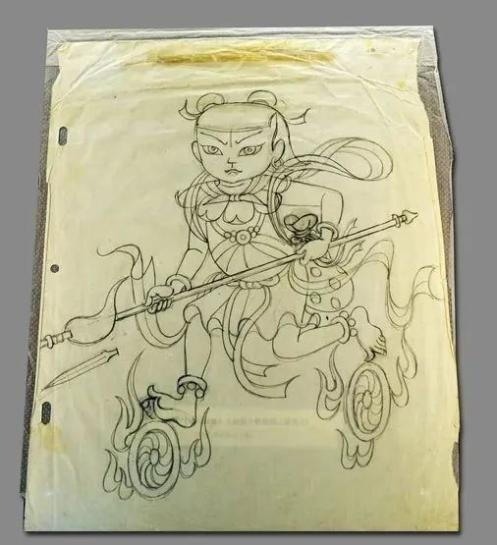

哪吒人物形象设计稿 (来源:上海电影博物馆)

《封神演义》中人物众多,线索庞杂,内容较长。要将书中有关哪吒的故事改编成一部简洁明快、老少咸宜且仅60分钟的影片,剧本最终采取了“提纯净化”的手法,在“闹海”的命题范围内将哪吒和龙王的矛盾作为主线,减弱哪吒父子间的矛盾,在此基础上加以组织剧情。重点塑造“人有神力、神有人气。有情有理,以情感人”的人物形象。影片着力体现人物的典型性,同时又大量表现着人物细腻的内心活动和感情变化。在这点上,《哪吒闹海》无疑让中国动画电影完成了一次巨大的突破。

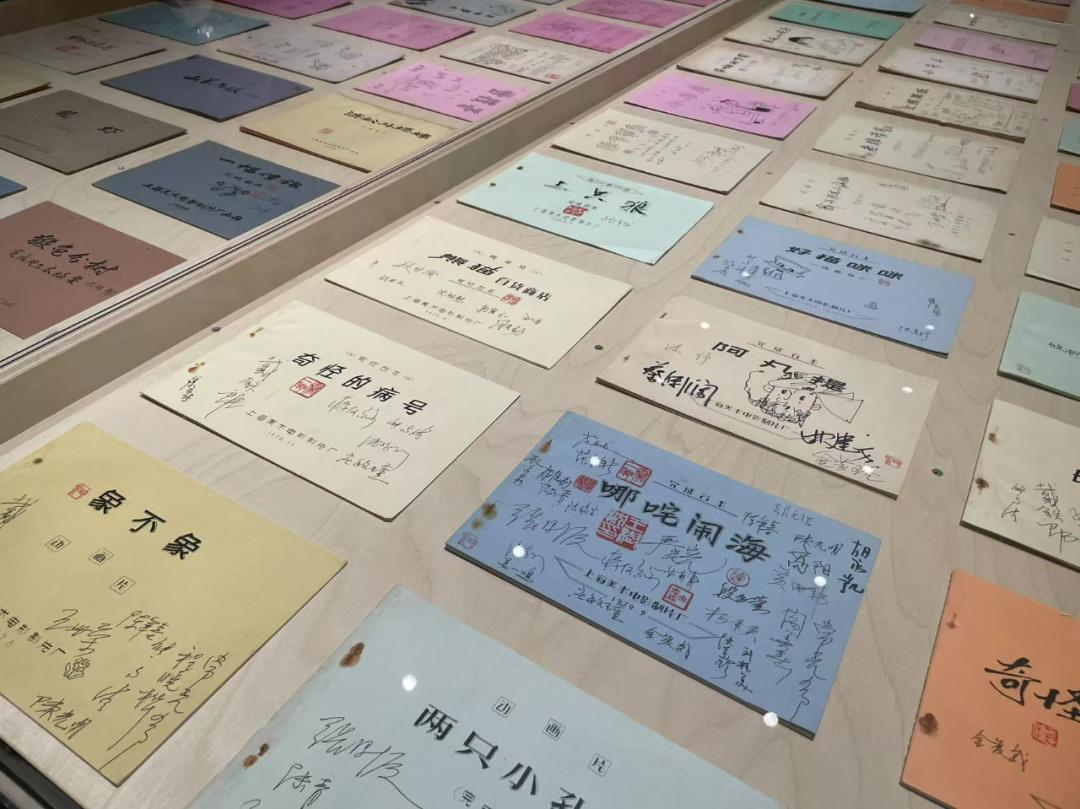

相关展览展出的上美影厂《哪吒闹海》等签名剧本(戴舒 摄)

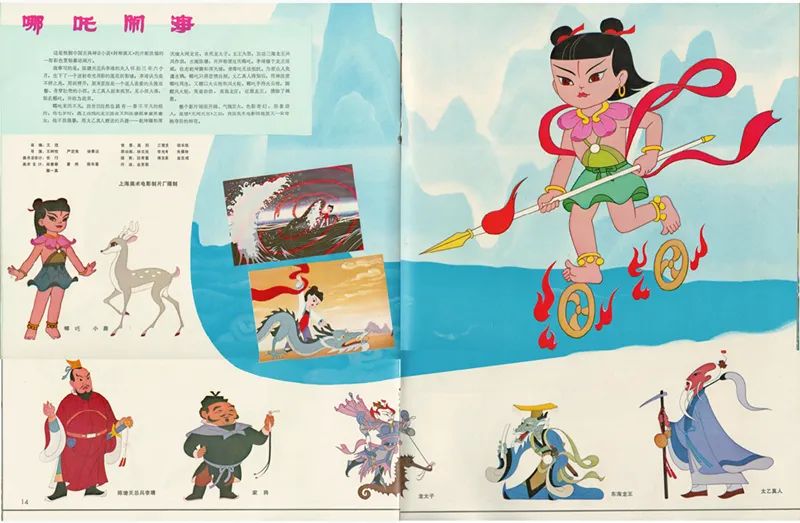

为了设计出符合剧本的人物形象,《哪吒闹海》的美术总设计、著名画家张仃参考了敦煌、永乐宫等壁画以及大量的民间绘画,并结合中国古代神话的内容,最终设计出一批符合故事风格的人物形象。哪吒的造型为“红衣白裤、乌发赤足”,既保留传统年画的稚拙,又融入戏曲身段的飘逸。东海龙王的形象则借鉴了青铜器纹样,龙须如虬枝盘曲,彰显威严与腐朽并存的矛盾。

《哪吒闹海》人物形象设计(来源:《中国银幕》杂志)

据严定宪回忆,张仃最初构想是“黑瘦精灵”哪吒。这从张仃在北京首都国际机场候机楼主持绘制的大型工笔重彩壁画《哪吒闹海》中,可以看出一点端倪:壁画中的哪吒虽然大体形态上保持了动画片中的特点,但通体黝黑、头身比例明显拉长,神情和动态上透出几分护法金刚式的不怒自威。

北京首都国际机场的壁画《哪吒闹海》局部(来源:清华大学美术学院)

此外,《哪吒闹海》采用莲蓬、荷叶、肢体、衣服相互叠印的镜头和特技摄影,使画面显示了光怪陆离的奇幻色彩,把观众带进神话世界。

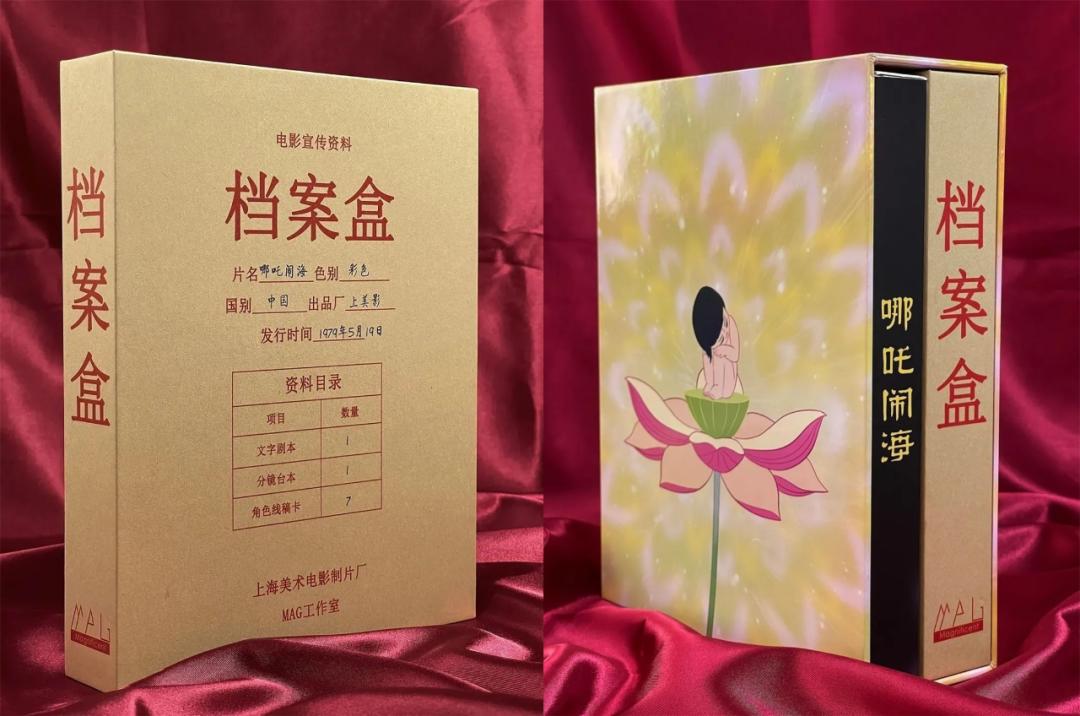

上美影以莲花托载哪吒诞生为封面推出的资料集(来源:上海美术电影制片厂)

动作与音乐的融合无间

严定宪为哪吒设计了一套融合武术与舞蹈的动作体系。例如“自刎”一幕,哪吒转身挥剑的瞬间,镜头从仰角切换至俯视,白衣飘飞如蝶,配以骤停的琵琶声,将悲壮推向极致。

哪吒自刎片段

影片音乐创作则继承了中国动画史上丰碑《大闹天宫》的“中国学派”特色,大量使用京剧曲牌和民族民间音乐,如影片开始的序奏使用京剧武场开场的锣鼓号角,哪吒“还魂报仇”的音乐中大量使用“响板”与“倒板”等戏曲板式,唢呐和古琴演奏的音乐分别表达庆典场面的喧闹欢快和李靖的孤芳自赏。

(来源:截取自原电影)

《哪吒闹海》配音现场讲戏(来源:中国电影资料馆)

在乐队配器的编排和乐器音色的运用上,影片主要运用传统民族乐队与小型西洋管弦乐队相互配合的方式。作曲家金复载采用两千年前的中国古乐器编钟的音色,加上古琴等传统乐器,创作了《哪吒闹海》电影主题曲,其中混入电子合成器的实验音效,打破了当时动画配乐的常规。

(来源:截取自原电影)

新华网曾这样评价:多少年后,哪吒长袖飘飘,白衣若雪,在暗如黑夜的暴风雨中,横剑自刎的一幕仍历历在目,这种深沉的悲壮意境,此后的中国动画片再也难复现。

银幕内外的好评“风暴”

1979年5月19日,《哪吒闹海》在全国公映。影片深受中外观众欢迎,首周观影人次突破千万,《人民日报》评价其为“动画片的民族化探索里程碑”。在香港上映两周,观众达12万人次。

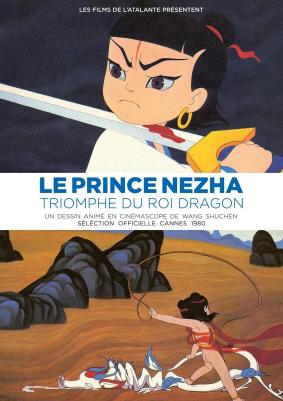

第二年,它便开启了走出国门的征程。1980年,影片受邀参加戛纳电影节,成为首部参展的中国动画长片。在戛纳电影节大厅展映时,观众给予长时间鼓掌、欢呼,评论家称赞它“色彩鲜艳,风格雅致,想象丰富”。法国《电影手册》惊叹:“东方美学的写意与西方戏剧的张力在此完美交融!”

《哪吒闹海》法语版海报

影片斩获1979年中国文化部优秀影片奖、第三届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖、第三十三届戛纳国际电影节特别放映奖、1983年马尼拉国际电影节儿童片特别奖等诸多大奖。

从1979年到2025年,《哪吒闹海》跨越近半个世纪,始终是中国动画的精神坐标。它诞生于手绘时代的匠心,又在数字时代获得新生。

在影片末尾,哪吒骑鹿远飞,字幕打出“剧终”二字时,《哪吒闹海》故事落幕。但哪吒这个仗义执言、一身反骨的少年故事远未剧终,陪伴着一代又一代青少年。

内容综合自新闻晨报、澎湃新闻、北京青年报、空藏动漫资料馆等,部分图片来自于网络

编辑:陈皓、杨帆

校对:王礼荣

版式:龚紫珺

原标题:《出圈又出海的“魔童”哪吒,创作灵感源于上美影1979年版!》