古老戏腔:一周城市生活

潮剧是广东四大剧种之一,其创作融入了庙会酬神、节庆仪式等民俗文化,承载着独特的地方记忆和乡土情感,至今已有四百三十多年历史。今年春节,揭阳市首届潮剧文旅生活周活动在浓厚的节庆氛围中举办。活动的执行方文化落脚青年组,是揭阳在地非盈利性文化保护组织,致力于潮汕在地文化保护和重要传统节日文化保护宣发。

本期回顾,我们邀请文化落脚青年组成员,通过回顾潮剧文旅生活周活动,探讨潮剧的现状、困境及其在现代社会的传承发展。

(本期主持:刘懿琛)

近期回顾

站在丁府(丁日昌纪念馆)斑驳的石阶上,望着厅台正中央,正在演唱的是潮剧经典曲目《京城会》,耳边传来若有若无的潮乐,脑海中渐渐浮现的歌词,轻松脱口而出,跟随着潮剧曲调,沉浸其中。

正月初四活动当天,几位可爱的潮剧小演员吸引了我的注意,他们分别扮作《桃花过渡》中的桃花和渡船伯,为大家带来了精彩灵动的演出。小桃花们踩着轻盈的台步,和扮相老态的小渡船伯们两两搭配,一人拿伞,一人拿船桨,仿佛置身于滔滔榕江水的渡船上,稚嫩的童声合唱将这段潮剧经典折子戏推向了高潮。台下观众看到是小孩子的潮剧表演,纷纷驻足停留观看。演出结束后,不少观众在后台请求合影留念。

《桃花过渡》潮剧小演员们合照

表演结束后,我遇到了本次剧目的指导老师黄冬屏,据她所说,这些小朋友都是来自她所创办的潮剧工作室,最大的13岁,最小的才6周岁。当天候场时,我看到最小的妹妹魏槿然坐在石阶上,虽身着戏服但仍有着这个年龄段的天真乐趣。和她聊天我了解到,她和10岁的哥哥魏博然是搭档,从小在奶奶——潮剧名票黄软萍的熏陶下,热爱潮剧传统文化,兄妹俩都是从5岁开始跟随老师们学习潮剧,接受专业系统的训练。

潮剧小演员魏槿然

潮剧小演员们日常练习基本功

在现场观看他们表演时,我感慨现在的小孩子能够沉下心来学习潮剧,也像是看到了当初那个想要学习潮剧的自己。作为一名土生土长的揭阳人,从小跟随奶奶在邻居家听票友唱潮剧,耳濡目染,渐渐也开始喜欢上潮剧,会在乡村请戏班子时,从开场坐到最后一刻;也会在众多爷爷奶奶辈票友中学习怎么唱好潮剧,到现在还能依稀记得不同情形之下该做的潮剧动作。感慨的同时也不禁惋惜,潮剧也在当前的时代洪流中,迎接属于它的挑战。

潮剧最早可追溯到宋元时期的南戏,约在明代中期(15世纪)成型。最早的潮剧戏班被称为“白字班”,因用潮州方言演唱得名。有趣的是,潮剧并非“闭门造车”——它融合了弋阳腔、昆曲等外来声腔,又吸收了潮州歌册、畲族歌谣等本土元素,像极了潮汕人“海纳百川”的性格。清朝时期,潮汕商帮的崛起让潮剧迎来爆发期,红头船不仅载着茶叶瓷器下南洋,也载着潮剧戏班漂洋过海。潮剧在华侨人中也被称作“乡音”。

到近现代,潮剧(做大戏)作为答谢神明的经典环节,不断融入潮汕人民的生活中——城市的文化广场上有潮剧爱好者自发组织的户外潮剧KTV;在老街的店铺中,店主会照旧用一段收音机里的潮剧开启一天的老城生活;在乡村的老年人活动中心,乐器行家和潮剧票友用三弦的节奏演绎潮剧曲目。

潮剧经典剧目《京城会》

作为一名潮剧爱好者,近年来我也在持续关注潮剧的发展变化。我了解到揭阳的潮剧团已经解散,目前作为本市的潮剧传承中心,进行潮剧研究指导和下乡活动表演,尽可能地找寻合适的方式推动潮剧文化的发展。

我走访了不少参与演出的潮剧老师,得知目前的潮剧文化并没有想象中那般兴盛。疫情期间,由于各个村的敬拜神明活动取消,戏班子失去了大部分的收入来源。久而久之,不少戏班子解散,潮剧演员迎来下岗潮。有的演员选择到其他戏班继续表演,有的则选择退居幕后,成立工作室为潮剧爱好者教授专业知识。此次新春演出大部分的演员都来自民间的潮剧工作室,都是热爱潮剧文化的票友们,自发组织和学习潮剧文化。尽管如此,目前潮剧演员在年龄上出现了断层,缺乏青年力量的支撑。

潮剧名角黄晓佳老师则曾表示过:“一场大戏下来,我能看到的大部分观众,都是白发苍苍戴着老花镜的老人,潮剧的观众也出现了一定的(年龄)断层。” 怎样去推动潮剧文化的创新,吸引更多年轻人的加入,是目前潮剧发展面临的重大挑战。

城隍庙大戏的观众大多是老年人

本次潮剧文旅生活周,由揭阳市文化广电旅游体育局牵头举办、文化落脚青年组执行,旨在通过新春市集的共创形式,吸引游客感受潮剧文化和潮汕文化。文化落脚青年组,作为揭阳在地非营利性文化保护组织,自2022年底,开始致力于潮汕在地文化保护和重要传统节日文化保护宣发。通过受众对这次活动的反馈,我意识到,在地青年文化组织可以成为推动潮剧文化前进发展的重要力量。

揭阳市首届潮剧文旅生活周

市集

文创产品

近几年,伴随着潮汕游神、英歌舞、青狮等传统文化在多个平台上的爆火,也让更多人认识到潮汕。潮剧也在这场传统文化的传播中,用创新的形式吸引更多新力量的注入。目前,虽然不乏潮剧工作室为热爱潮剧的票友提供学习的机会和平台,且出现了一些与文旅相结合的潮剧文化展演雏形,但潮剧在发展道路上始终缺乏统一的规划。

在走访中,多位潮剧演员都提到,要有正确的规划导向,学习其他优秀戏剧的发展方式,比如泉州非物质文化遗产馆,集中展示泉州非遗项目,包括南音、梨园戏、木偶戏等,通过图文、影像、互动体验等方式进行戏剧科普;再芬黄梅公馆,每周固定演出经典折子戏(如《女驸马》《天仙配》),演出前有导赏讲解,并开放后台参观。潮剧可通过开创潮剧文化博物馆,科普潮剧历史知识,讲述潮剧发展之路,充分展现生旦净丑、唱念做打,让观众感受潮剧之美,同时作为新的传承平台,提供更多优质的学习机会,推动潮剧的创新发展。

正如黄晓佳老师所说:“每个演员在台上都有自己的角色,生旦净丑各有不同。我们的人生也是一样,每个人都有属于自己的角色,都是戏里的一部分。潮剧源于生活,而高于生活,更应该让戏曲回归生活,做到人生如戏,戏如人生。”

(文/吉吉 文化落脚青年组成员;供图/文化落脚青年组)

本周主题推荐

书|《潮音曼舞动京华:姚璇秋传》

由作家黄剑丰撰写,通过丰富的史料与翔实的采访,真实再现了国家级非物质文化遗产项目潮剧代表性传承人、著名潮剧表演艺术家姚璇秋对潮剧艺术孜孜以求、不断创新的精神。本书不仅是对姚璇秋璀璨人生的全面回顾,也是一部潮剧发展史的重要记录,让读者得以透视潮剧在当代的传承与创新,感受这一传统戏曲艺术在新时代焕发的勃勃生机。

书|《潮剧与潮乐》

《潮剧与潮乐》是“岭南文化书系”之“潮汕文化丛书”中的一册,由戏剧专家陈韩星撰写,系统介绍潮剧与潮乐的历史、艺术特色及文化影响。

影|《百年粤韵》

《百年粤韵》是一部讲述粤剧百年发展历程的纪录片,粤剧自明清时期在佛山萌芽,经历了数百年的积淀,最终发展成为具有深厚岭南文化特色的戏曲艺术。20世纪初,佛山平洲的“乐群英”童子班开启了系统化的粤剧教学模式,培养了无数粤剧人才,被誉为“粤剧摇篮”。如今,粤剧在新时代焕发新生,佛山桂城等地积极推动“粤剧进校园”和粤剧艺术节等文化活动,从而增强年轻一代对传统文化的认同感。

影|《老鹅洪妙》

这是一部聚焦潮剧表演艺术家洪妙的纪录片,是《潮剧·大家》系列的第三部,影片通过大量历史照片、影像资料及情景再现的手法,讲述了洪妙从童年学艺、辗转各地谋生,到最终成为潮剧名家的跌宕人生。洪妙是潮剧界的代表性人物,擅长老旦、女丑行当,以独特的“洪腔”蜚声海内外,塑造了《辩本》《包公会李后》等经典舞台形象。

活动推荐

上海·分享会|玫瑰之吻:爱的符号下的真相

详情请关注 余德耀美术馆微信公众号

上海·读书会|浪漫情感的消亡与重构

详情请关注 陆家嘴读书会LUJIAZUIBOOKCLUB微信公众号

上海·分享会|上海相册——生长的城市

详情请关注 上海通志馆微信公众号

上海·对谈|冯博一、宋冬对谈:在生存空间不断位移

详情请关注 烟囱PSA微信公众号

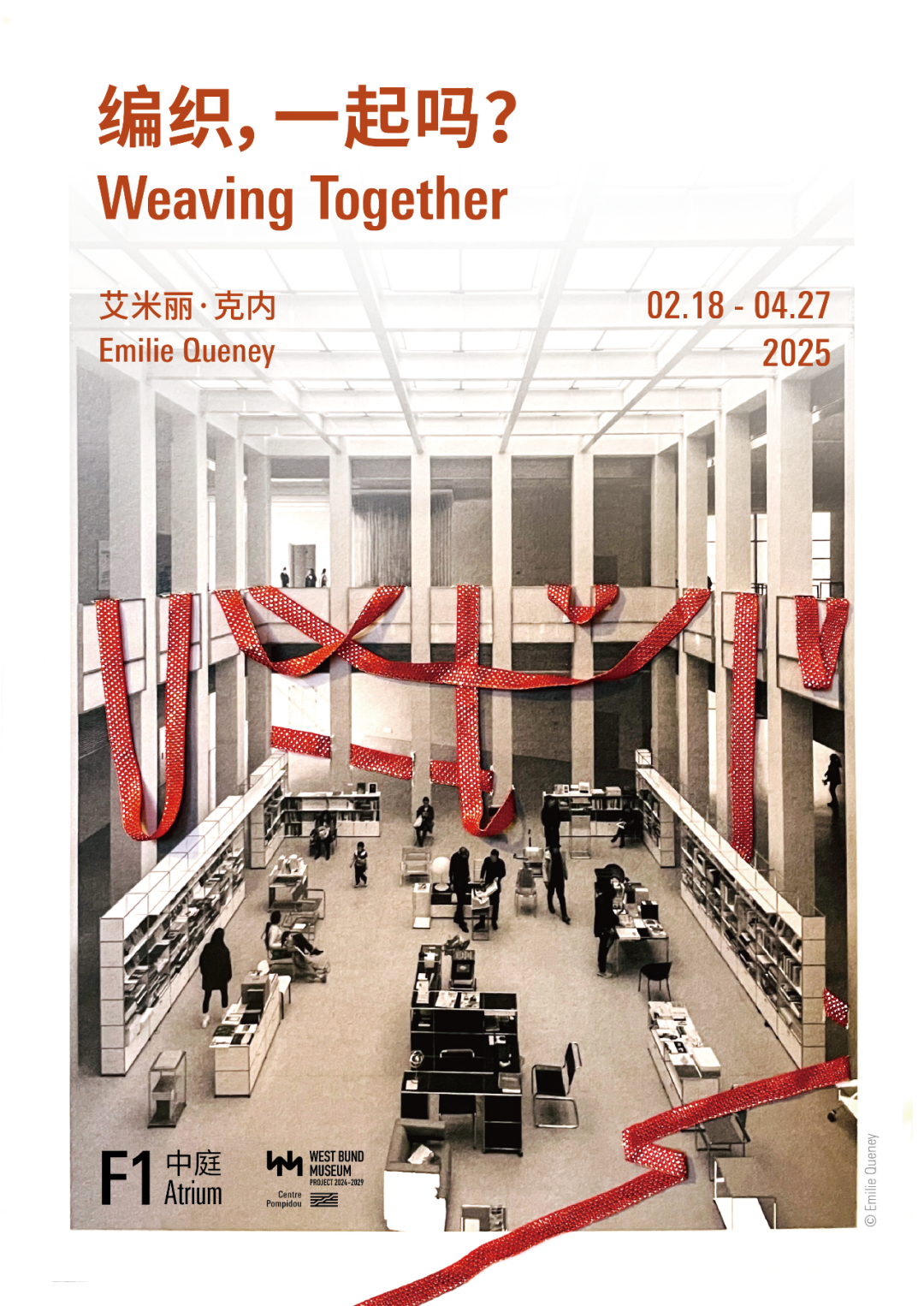

上海·公共活动|大型公共编织项目“编织,一起吗?”

详情请关注 西岸美术馆微信公众号

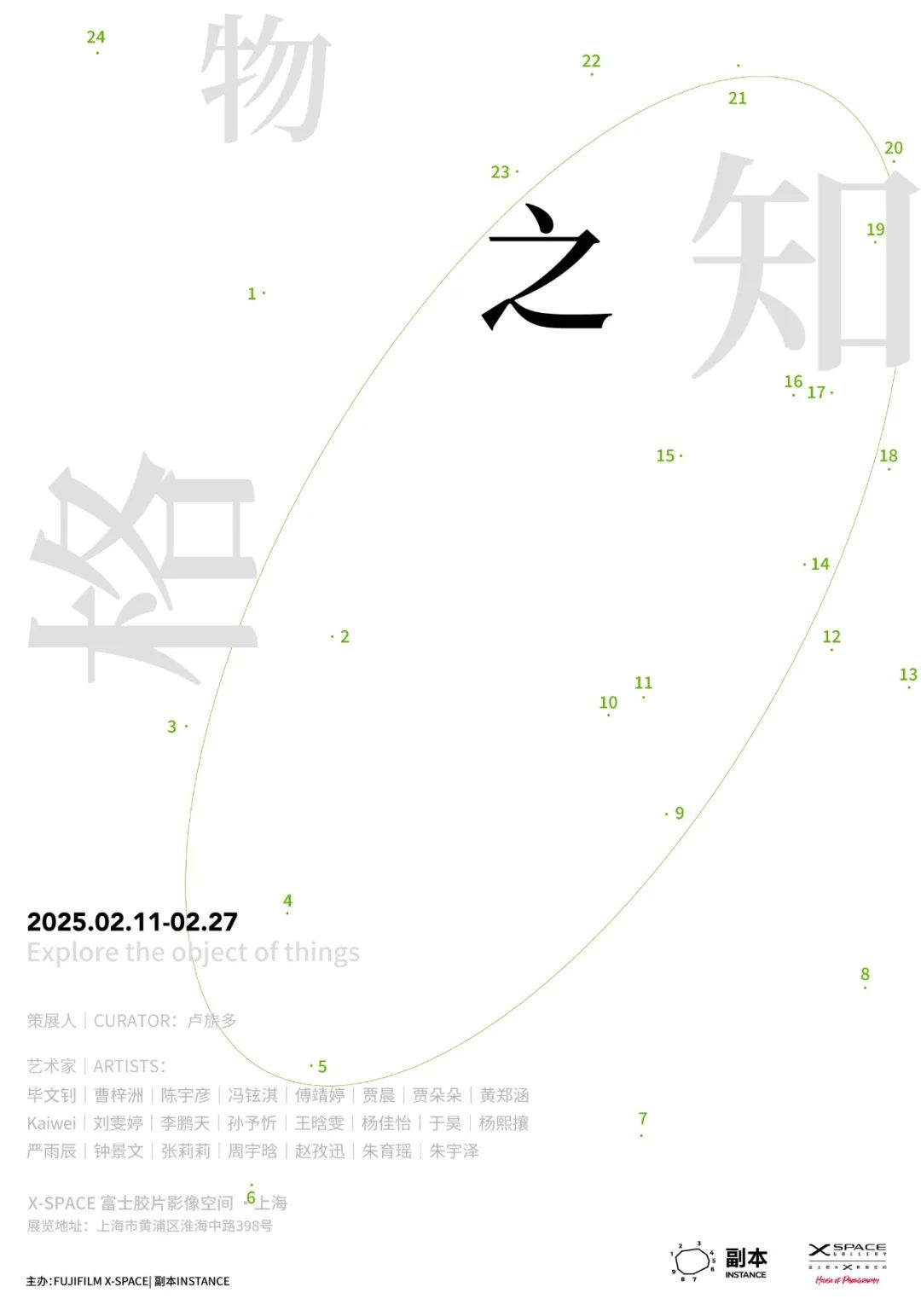

上海·展览|格物之知

详情请关注 XSPACE富士胶片影像空间微信公众号

北京·展览|人工智能的创意之火

详情请关注 泰康美术馆微信公众号

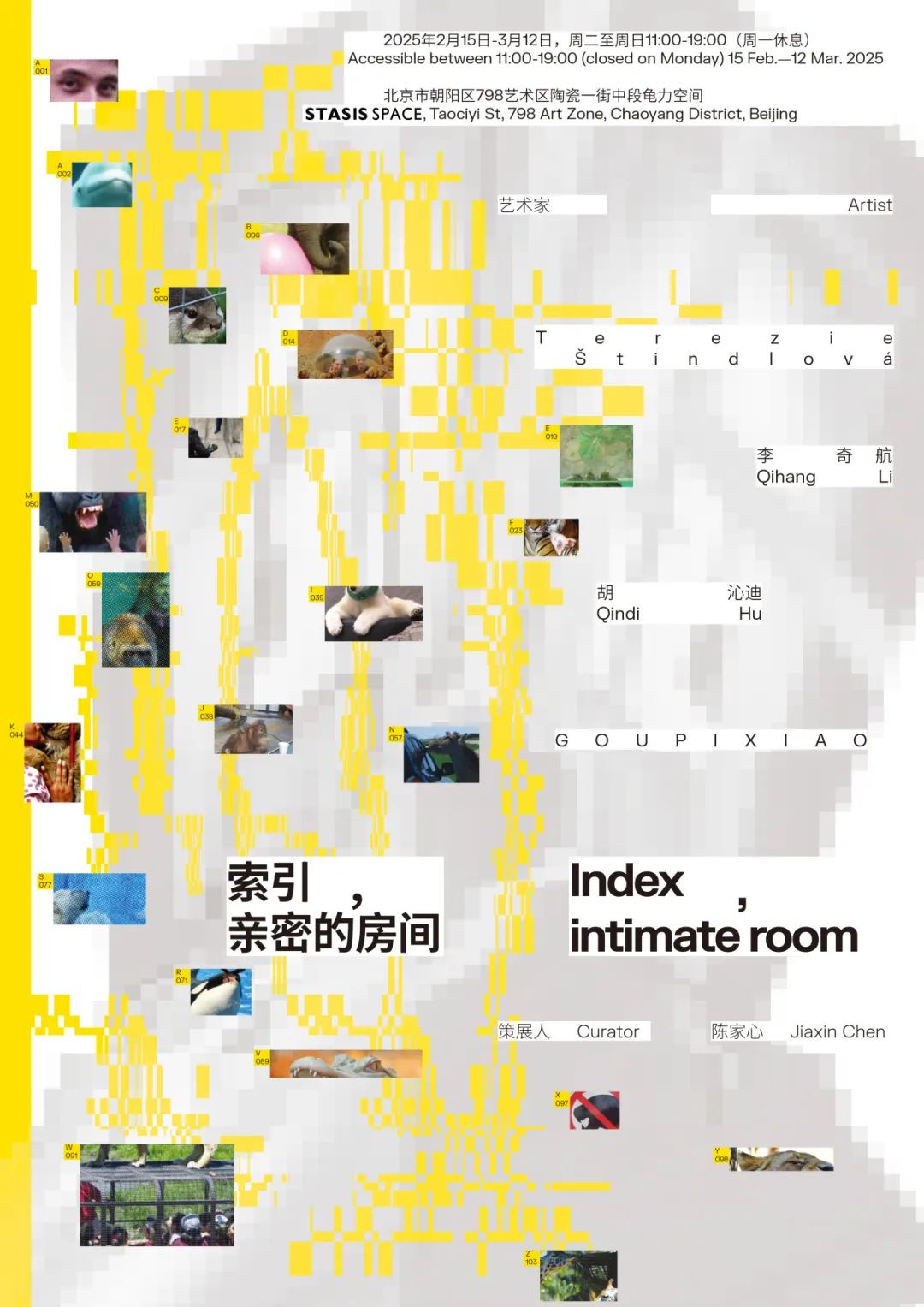

北京·展览|索引,亲密的房间

详情请关注 龟力空间Stasis Space微信公众号

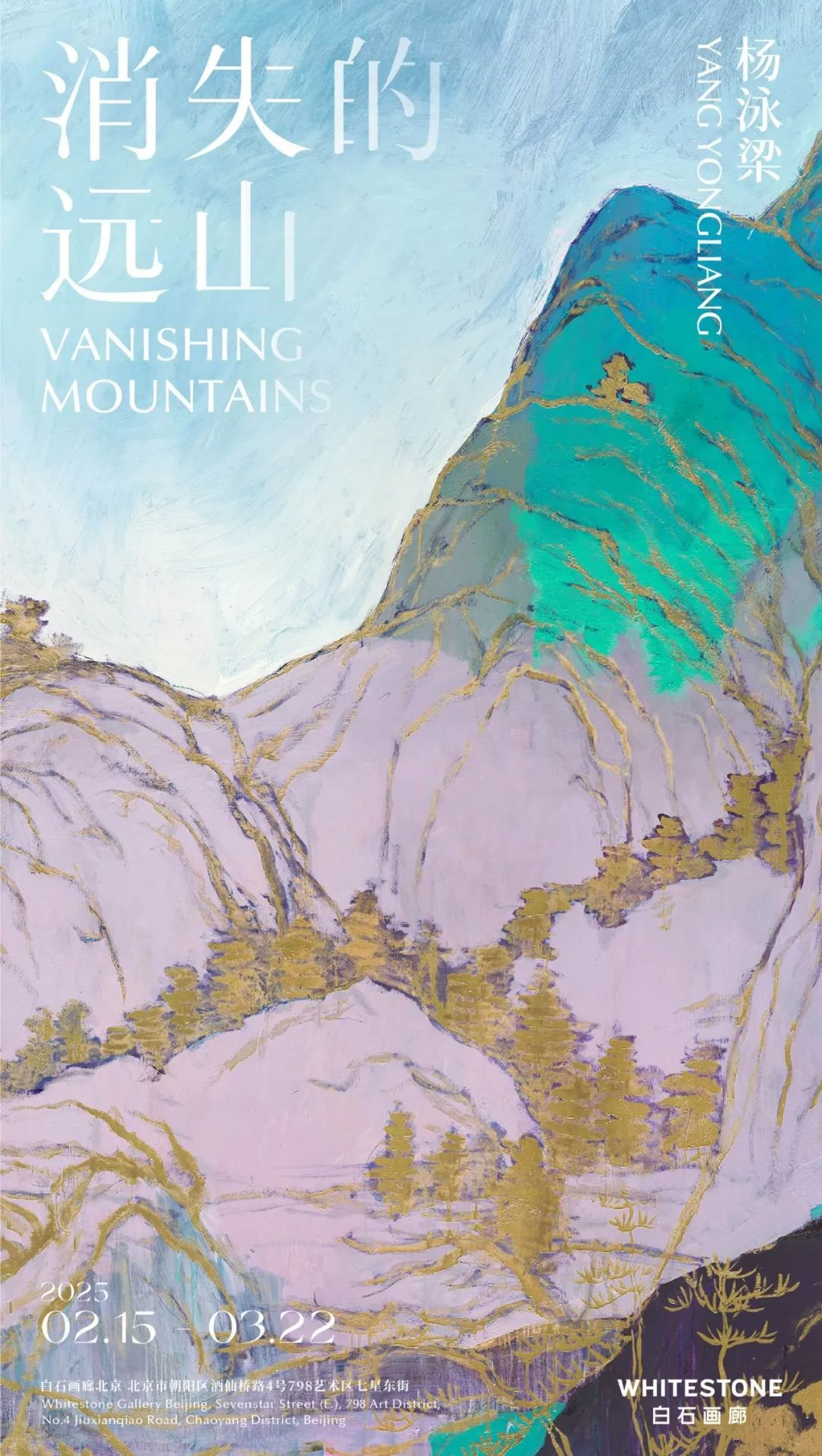

北京·展览|消失的远山

详情请关注 白石画廊微信公众号

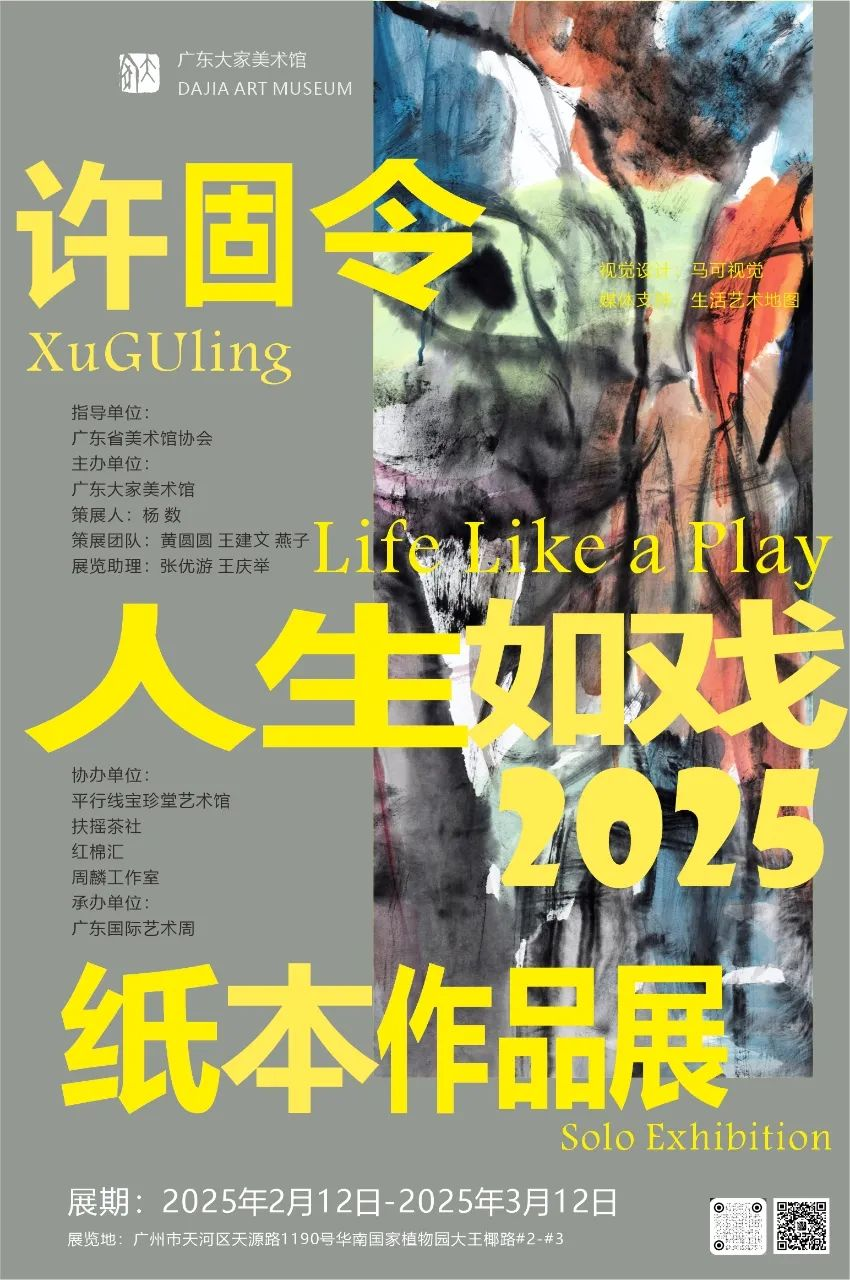

广州·展览|纸本作品展:人生如戏

详情请关注 广东大家美术馆微信公众号

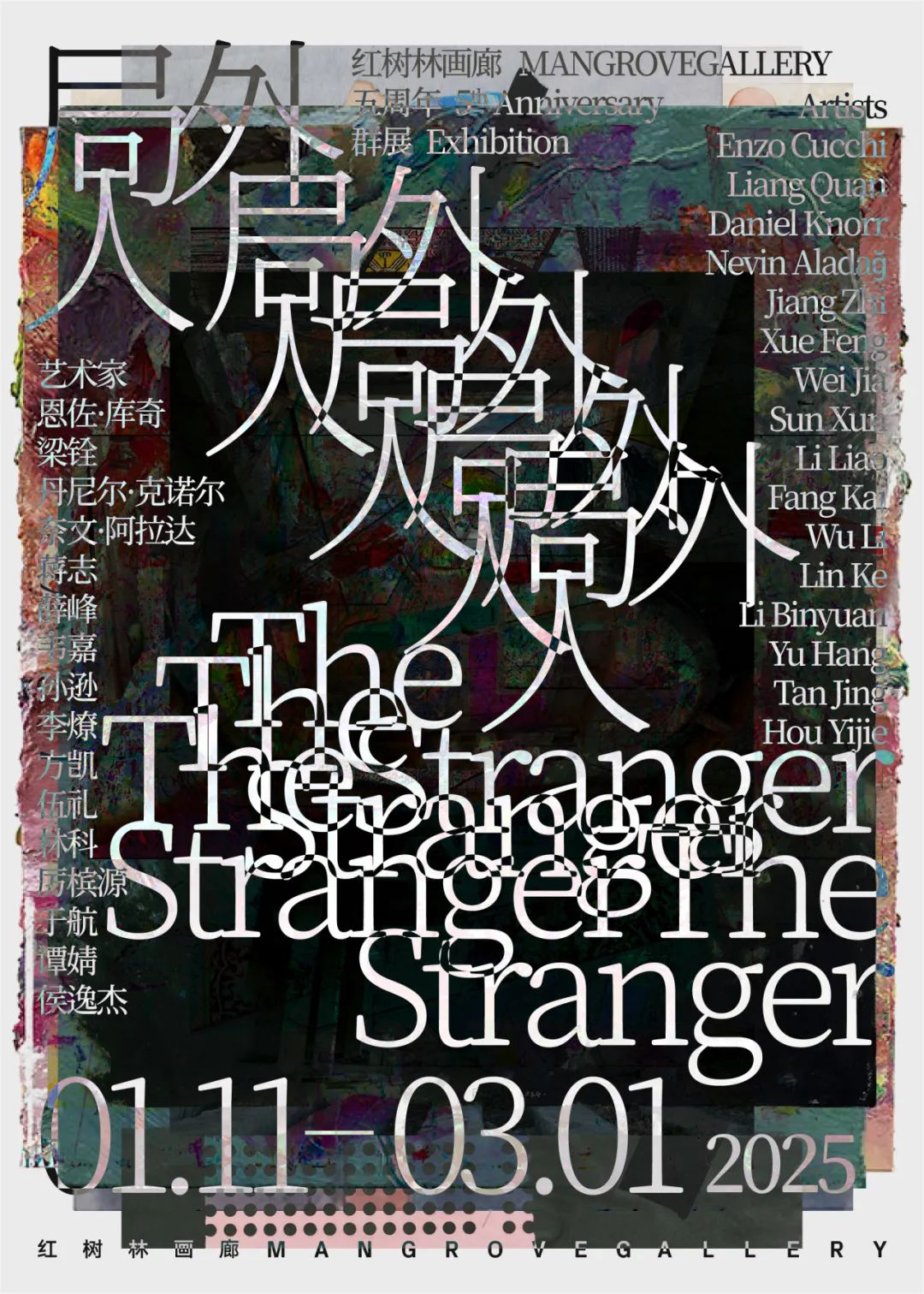

深圳·展览|局外人

详情请关注 红树林画廊微信公众号

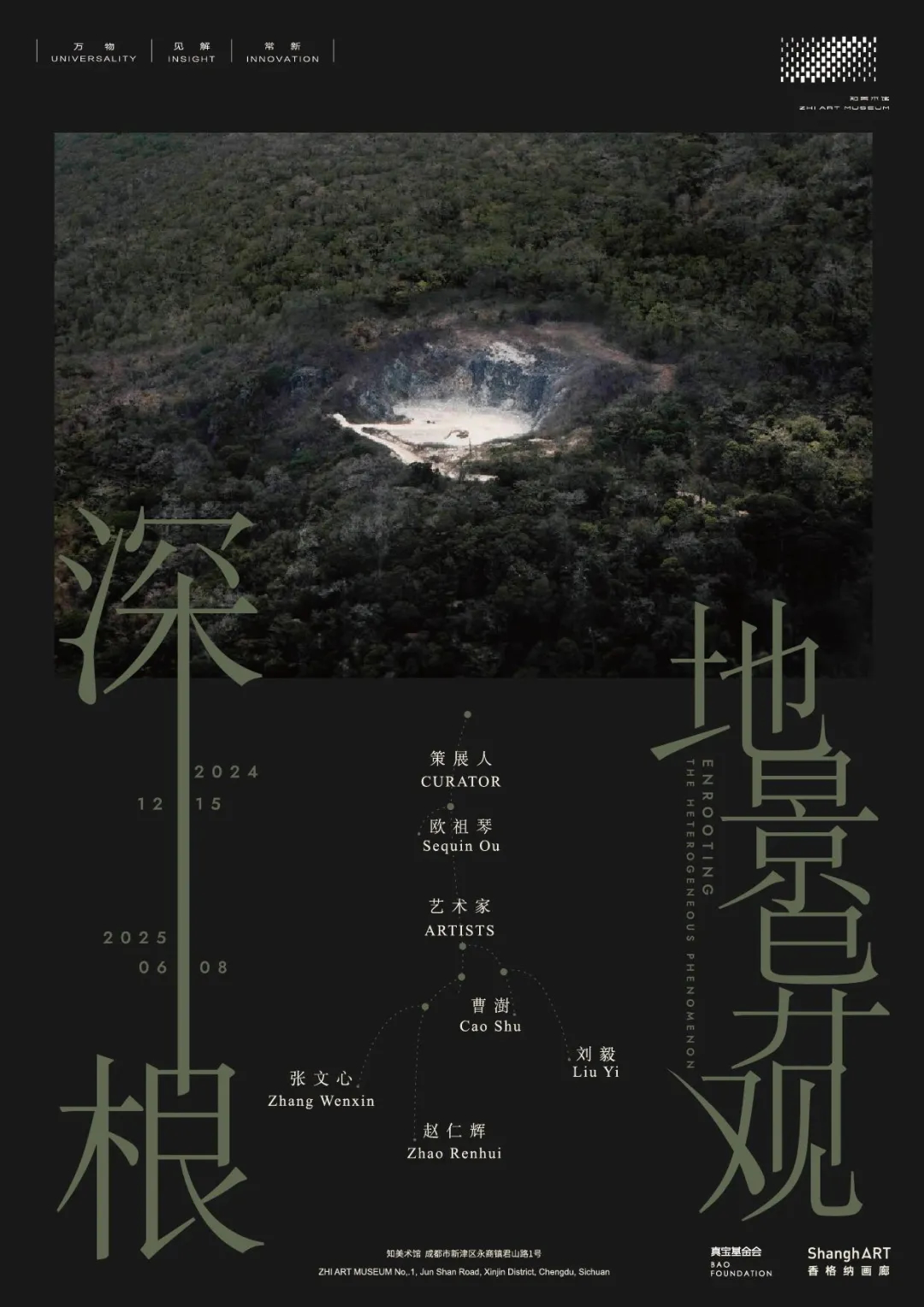

成都·展览|深根:地景异观

详情请关注 知美术馆微信公众号

南京·展览|刘伟冬个展:寻街

详情请关注 问象艺术空间微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)