长三角议事厅|解码长三角科创与产业创新融合加速度

党的二十届三中全会提出“加强创新资源统筹,推动科技创新与产业创新融合发展”的战略部署。长三角地区积极落实中央精神, 2025年三省一市政府工作报告均将“推动科技创新和产业创新深度融合”列为年度重点工作。盘点其成效与经验,谋划区域创新深度融合,对长三角新质生产力高质量发展、长三角创新共同体高水平建设非常必要。

2024,长三角产出大量高水平研究成果

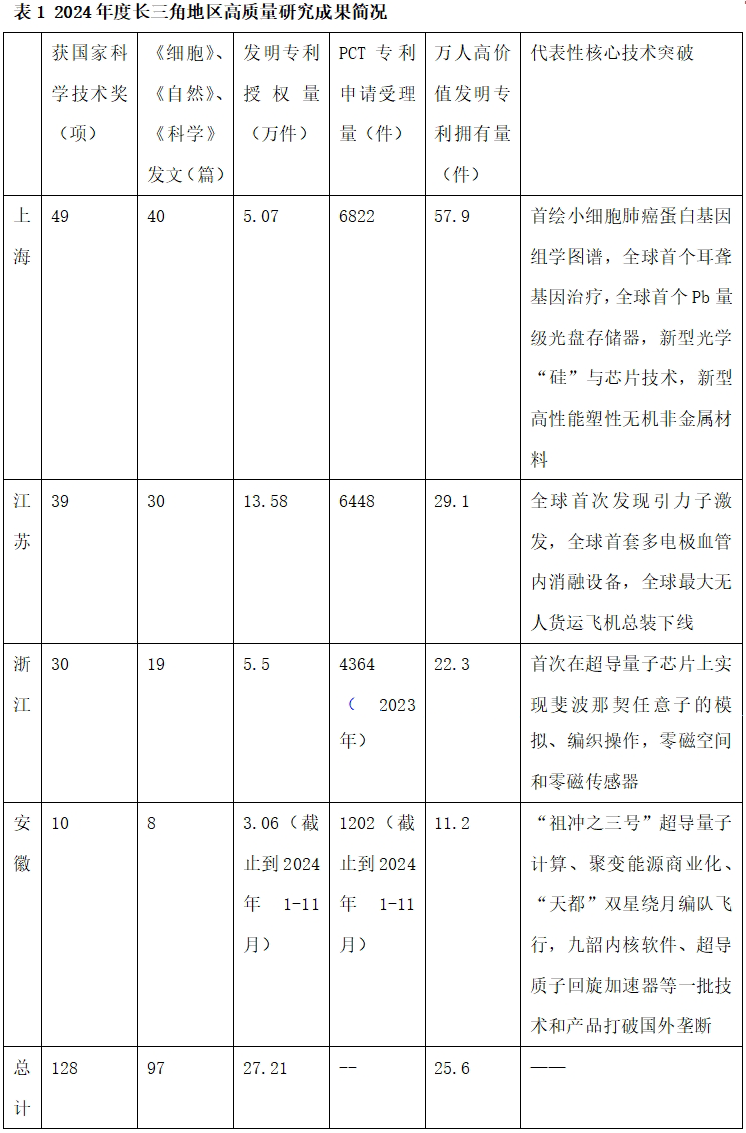

2024年,长三角地区在科技创新领域成果丰硕,为推动科技与产业融合发展提供了有力支撑。(表1)

资料来源:根据官方公布数据整理,其中“《细胞》、《自然》、《科学》发文”仅涵盖高校系统第一作者;因2024年人口数据暂缺,表中长三角“万人高价值发明专利拥有量”采用2023年人口数据推算后适当调整。

2024年,在国家科学技术奖方面,长三角共有128项成果获奖。其中,上海获国家科学技术奖49项,占全国18.7%,其中包括特等奖2项、一等奖8项。上海科学家在《细胞》《自然》《科学》三大期刊发表论文158篇,占全国总数的29.6%,其中以第一作者或通讯作者发文84篇,占全国的21.9%。此外,上海多项成果入选国内外权威榜单,如《细胞》最佳研究论文、《自然》年度十大人物、《科学》年度十大突破等。江苏和浙江的高校在三大期刊以第一作者发表的研究论文也分别达到了30篇和19篇。

在专利成果方面,长三角地区同样实现了快速增长。上海专利授权量达15.08万件,其中发明专利授权量5.07万件,比上年增长14.3%;每万人口高价值发明专利拥有量57.9件,是全国平均水平的4倍,比上年增长15.3%;PCT专利申请受理量6822件,比上年增长10.3%。江苏万人发明专利拥有量和万人高价值发明专利拥有量分别为74.5件和29.1件,是全国平均水平的两倍多。浙江万人高价值发明专利拥有量达到25件,专利质量考核位列全国省(区)第二,连续多年获中央知识产权保护检查考核优秀和全国知识产权行政保护绩效考核第一。

三省一市加快构建企业主导的科创体系

2024年,众多长三角地区企业积极开展自主创新,推动区域创新活力显著提升。其中,上海已拥有高新技术企业2.5万家,高技术产业产值占规上工业比重达21.6%。截至2024年底,上海市有效发明专利中企业占比76.04%,同比提高3.03个百分点。企业发明专利授权量占比高达91.03%,成为创新绝对主力。在2023年度上海市科学技术奖中,企业主导的产学研合作模式表现突出,738家完成单位中有338家企业,占比46%,牵头或参与项目109个,占比55%。

江苏高新技术企业超5.7万家,国家专精特新“小巨人”企业新增711家、累计达2215家,均居全国第一。高新技术产业产值占规上工业比重首次超50%,工业战略性新兴产业产值占比达41.8%,企业发明专利有效量占比首次突破75%,新能源、高端纺织、新材料、高端装备制造4个集群有效发明专利数量居全国第一。

浙江自2023年实施“尖兵”“领雁”省重点研发计划项目以来,高新技术企业主导的产学研协同攻关项目占比超80%。2024年,浙江高新技术企业达4.75万家,位居全国第三,占规上工业企业总量比重超40%,高新技术产业增加值占比接近70%。企业专利授权量占比达83.20%,获认专利密集型产品数居全国之首。100家企业入选全国民企发明专利500强,数量全国最多,专精特新“小巨人”企业达1801家,位居全国第三。

安徽企业的研发投入在2024年首次突破千亿大关,新增高新技术企业3500家以上、科技型中小企业7533家、专精特新“小巨人”企业113家,总数均居全国第一方阵。战略性新兴产业产值占规上工业比重43.6%,高技术制造业增加值占比16.1%。80%以上的省科技攻坚项目由企业牵头,企业研发投入占全社会比重达81.3%。截至2024年底,安徽企业申请的发明专利数量占有效发明专利的80.72%。

科技创新成果转化质效稳步提升

科技成果转化机制进一步优化

上海技术交易所等代表性技术转移机构和平台高效运转。2024年,上海技术交易所参与“国家统一技术交易平台”建设,与多地技术交易场所和科技市场互联互通,新建区域交易中心,搭建跨境技术贸易网络,挂牌项目超百项,全年进场成果和交易额均创新高,还创设多元化科技金融产品助力成果转化,发挥科技成果汇聚池作用,推动高校院所专利筛选评价及分级分类,交付专利申请前评价报告,为众多成果提供全景评价。

同样是在2024年,江苏首个全国高校区域技术转移转化中心获批建设,并成功举办中国高校科技成果交易会,承担多项国家知识产权改革试点任务,多项创新举措在全国推广。江苏省知识产权局联合多部门出台措施提升高校专利转化运用效益,组织多场对接活动,引导企业参与专利盘活,转化许可专利次数和认定专利密集型产品数量均位居全国第一,助力专利成果快速转化应用。

浙江全面盘点高校院所存量专利,实施专利产业化“金种子”计划,连续两年举办全国专利密集型产品展,获认专利密集型产品数居全国之首。打造数据知识产权新高地,推动数据知识产权写入地方性法规,构建省域数据知识产权制度体系,登记数量和运用金额同比增长显著。建立“平台 + 高校 + 企业(用户)+ 产业链”结对合作机制,引导科研机构紧贴产业需求发挥作用,并建立健全“成果池”“安心池”“政策池”“资金池”“风险池”机制。

企业主导产学研融通创新

2024年,江苏牵头组建首批12家长三角创新联合体。上海浦东新区大企业开放创新中心入选商务部“最佳实践案例”。临港新片区内多个联合创新中心和基地揭牌。浙江省实验室、省技术创新中心与高校深度合作,全国首个国家卓越工程师实践基地落户浙江。安徽支持科技领军企业承担重大科技攻关任务,联合知名高校和企业共建高等研究院,职业院校现代产业学院实现市全覆盖。

技术市场活跃,技术交易额高位提升

上海实施新一轮科技成果转化行动方案,技术合同成交额显著增长。长三角国际创新挑战赛、全球技术转移大会(上海)达成合作意向与合作金额均大幅增长。江苏启动科技成果“先使用后付费”改革,技术合同成交额超5000亿元。浙江则开展科技成果转化“双百千万”专项行动,组织多场活动、人才入企结对和技术转移专家助企帮扶,实施产学研深度合作,助力企业提升科技创新和成果转化水平。

找准长三角科创和产业创新深度融合的着力点

长三角地区是中国经济发展最具活力、创新能力最强的区域之一。进一步促进该地区科技创新与产业创新深度融合,可以从以下三个方面发力:

放大新质生产力促进效应

长三角三省一市在科技创新和产业创新方面均表现出“高高组合”的态势,但新质生产力促进效应仍有提升空间。以上海为例,其在原始创新方面成果丰硕,高水平论文和万人高价值发明专利数量领先,但经济增长速度与上年持平,且高技术产业发展绩效不足。2024年,上海高技术产业产值占规模以上工业总产值比重仅为21.6%,远低于江苏(50%)和浙江(68%)。因此,上海需在强化基础研究和原始创新的基础上,加强应用创新和产业创新环节,深化国企改革,保护民营企业权益,加大应用场景和科技基础设施向民营企业开放力度,落实小微企业融资协调机制,培育龙头企业和高成长企业,强化企业科技创新主体地位。

聚力打造协同创新的“长三角方案”

近年来,上海聚焦国际科技创新中心建设,江苏致力于产业科技创新中心建设,浙江着力推进高水平创新型省份建设,安徽聚焦科技创新策源地和新兴产业聚集地建设。鉴于三省一市在战略性新兴产业和未来产业领域的高重叠性,建议整合各方成功实践,以新一代信息技术、生物医药、人工智能等战略新兴产业,以及人形机器人、量子信息等新产业新业态为切入点,推动产学研用融通创新,解决关键核心技术攻关,为全国提供“长三角方案”。

合作构建体系化战略科技力量

长三角是国家战略科技力量富集区,拥有众多国家实验室、高水平研究型大学、高能级科研机构和科技领军企业。凭借此优势,长三角可重点打造国家重点实验室集群,促进同类实验室协作交流和多学科交叉合作研究;建设一体化有组织的长三角基础研究特区,结合长三角基础研究联合基金,统筹规划和战略协同三省一市的基础研究计划。同时,建立全覆盖的长三角基础研究合作机制,实施新一轮联合攻关项目,推动区域内靶向式定向开放招标。

【作者滕堂伟系上海市人民政府决策咨询研究基地曾刚工作室(长三角区域一体化研究方向)教授,华东师范大学国土开发与区域经济研究所所长,于悦系华东师范大学中国现代城市研究中心博士生。】

-------

“长三角议事厅”专栏由教育部人文社会科学重点研究基地·华东师范大学中国现代城市研究中心、上海市社会科学创新基地长三角区域一体化研究中心和澎湃研究所共同发起。解读长三角一体化最新政策,提供一线调研报告,呈现务实政策建议。