对话文艺复兴|珍妮特·科尔谈半身像的身份与荣誉

某种程度而言,一位艺术史学者或许也可以是一个侦探。意大利历史学家卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg)曾展示莫雷利式的艺术鉴定法和福尔摩斯的探案方式并无二致。这种对细节的关照不仅应用鉴定绘画作者上,还可以在雕塑层面上实现。

应上海外国语大学·世界艺术史研究所(WAI)之邀,美国加州大学河滨分校艺术史教授珍妮特·科尔(Jeanette Kohl)近期来到中国,在“世界艺术史卓越学者讲座·文艺复兴时期的艺术与文化”系列活动中,分享她对半身像的跨学科研究,同时她也将目光投向东方,着手进行一个名为“人类形象:全球视角”的项目,试图研究是什么让一幅肖像成为人的“肖像”,以及肖像在不同文化中如何定义。

珍妮特·科尔在上海发表演讲

珍妮特·科尔是美国加州大学河滨分校艺术史教授、2021年起担任加州大学河滨分校人文中心 (CIS) 主任。她的艺术史研究重点是意大利文艺复兴时期的肖像画、雕塑以及艺术表现和记忆概念。

此次中国之行,她在北京大学和上海外国语大学分别发表了题为“与半身像沉思:伦勃朗的《亚里士多德与荷马半身像》”和“法医学、木乃伊以及半身雕像:文艺复兴时期肖像雕塑中的法医学”的讲座,并与约翰内斯·恩德斯(Johannes Endres,美国加州大学河滨分校比较文学和艺术史教授)在鲁迅美术学院主导题为“风格的概念:艺术与科学中的认识论”的研讨会。

“世界艺术史卓越学者讲座·文艺复兴时期的艺术与文化”的收官。

在上海的讲座,也是“世界艺术史卓越学者讲座·文艺复兴时期的艺术与文化”的收官之作,在讲座中,科尔引入法医学的视角,解析一具现藏于美国盖蒂博物馆的五百年前的半身像雕塑,揭示了一段隐秘残酷的历史。她的研究充分展现了艺术史的跨学科特质,将艺术史的想象力,自然科学的精确和侦探小说的惊悚刺激融为一炉。

她的新书《半身像的生命》(The Life of Busts. Fifteenth-Century Portrait Sculpture in Italy》一书将于 2025 年由 Brepols 出版,澎湃艺术的专访也由这本著作谈起。

半身像(肖像)从古代延续至21世纪

澎湃新闻:《半身像的生命》(The Life of Busts)聚焦于半身像这一独特的艺术形式,探索其从古代到现代的文化和社会功能。缘何会聚焦半身像这一形式,而非全身像或头部肖像?

科尔:从古罗马至当代艺术,半身像(Bust)作为一种影响深远、经久不衰的图像类型一直存在于西方艺术中,但大多数出版物专注于类似“这是谁的肖像”“来自哪位艺术家创作的”这类“代表谁”和“归属谁”的问题,却忽视了半身像本身的影响力和人们对其的独特反应。

半身像不仅仅是人像的表现形式,它在人们的日常生活、宗教信仰和博物馆收藏中都得到了高度的崇敬和欣赏。因此,讨论半身像缘何在人类文化中如此重要是一个有趣的课题。

半身像也是我对艺术家最初的接触方式之一。我常常被图像吸引,但同时我也在思考,如何从方法论上理解艺术作品。在西方艺术史中,绘画往往占据主导地位,雕塑则相对被忽视,常被视为更“物质化”,而绘画则被认为更具“智性”。

戴科林斯头盔的佩里克利(雅典政治家),古希腊时期的雕塑仅部分基地幸存,现存的罗马复制品来自雕塑家克雷西拉斯制作的青铜雕像,图为保存在梵蒂冈博物馆的一尊。

我希望通过展示雕塑(特别是半身像)的重要性,来改变这种偏见。我认为,半身像将度量、材料和形式等问题独特地结合在一起,我认为其是“现象学”[注:Phenomenology”,一门哲学分支,由德国哲学家埃德蒙·胡塞尔(Edmund Husserl)发展,研究我们如何体验和意识到这些现象。现象学关注的是体验的本质,而不是实际的物理对象本身]。

这意味着,我关注人类如何对三维人脸的反应,以及不同材料所传达的不同意义。这是一种哲学上的超时性[注:超越了具体的历史时刻或特定时代背景,具有跨时间性或普遍性],也就是现象学的思考。因为半身像是身体的一部分[注:Fragment,碎片],某种程度上有点怪异,但又很强大;半身像对于人的塑造集中在面部,而人脸是所有人都会关注的部分,帮助我们与艺术互动,所以非常吸引眼球。

归于多纳泰罗,《年轻男子的半身像》,佛罗伦萨巴尔盖洛博物馆藏

其中“碎片”的概念,与一尊雕像掉落一部分(如手臂)不同,半身像是一开始就被故意设计的碎片。“碎片”在现象学层面上,促使观者通过想象填补缺失的部分。所以当你看到人体的一部分时,想象力会被激发,去构想整体形象。这种现象在文学、诗歌以及声音中都有描述,人们也喜欢这种填补空白的想法,通过只看到一部分来感受或理解整个人。

澎湃新闻:对于半身像,有多种表现形态,木乃伊棺椁上的绘画、钱币纹章、古希腊雕塑、文艺复兴雕塑,以及绘画中的雕塑和半身像等等,这些不同形式的表现传达出的半身像的信息有哪些异同?

科尔:木乃伊棺椁、钱币、古代雕塑、文艺复兴雕塑、绘画等都是不同材料、不同材料质地,包含不同的含义。

我想回到文艺复兴时期的半身像是对古代半身像的吸收这一观点。很多人认为文艺复兴是复兴古代,但事实并非如此。虽然当时古代变得重要,甚至成为一种潮流,大家都想要拥有古物,但文艺复兴的作品并不是简单的复刻,它们展示了新的创意,并使用了新的材料。

同时我也要纠正一种陈词滥调(或者说一种普遍观点),认为文艺复兴是重新发现古代的时期。但实际上在古代和文艺复兴之间存在一些传统的传承,但中世纪宗教半身像对文艺复兴艺术的发展非常也重要,帮助塑造了这一时期的艺术表现。

人们常说个性化在中世纪丧失了,因此文艺复兴必须回溯古代寻找灵感。但我认为这种个性化的肖像风格在宗教艺术品中已经被发明出来,比如一件13世纪的宗教人物雕塑,它展示了高度的现实主义,人物细节非常逼真。所以文艺复兴时期真实肖像的繁荣其实植根于中世纪宗教艺术。人们对这些宗教物品(雕塑)高度的崇敬,会在它们前面祈祷。有趣的是,现实主义肖像的重新发明或再发现,实际上来源于这种类型的宗教肖像,而不仅仅只是通过回溯古典艺术。

查理曼大帝半身像,其中有查理曼大帝头骨顶部,约1350年

相比钱币纹章、古希腊雕塑、绘画,半身像等宗教雕塑是充满力量的容器,因为包含了圣徒遗物,因而备受尊敬。这些半身像的宗教用途为它们在世俗领域的复兴奠定了基础,也推动了半身像在宗教背景之外的重要性。这也是半身像与钱币、绘画等的根本区别。

澎湃新闻:您对伦勃朗名画《亚里士多德与荷马半身像》的研究,如何衍生出“触觉的绘画哲学”?

科尔:关于伦勃朗名画《亚里士多德与荷马半身像》是《半身像的生活》一书的最后一章,在这章中,我通过绘画来观察半身像雕塑。在某种程度上,伦勃朗的绘画总结了半身像肖像的触觉、材料和现象学特性,这些特性使半身像成为人类可以与之产生联系的东西。

伦勃朗,《亚里士多德与荷马半身像》,1653年,纽约大都会艺术博物馆藏

伦勃朗在他的绘画中思考,绘画和雕塑各自能够做些什么,人类如何使用这些媒介。我认为他是最早或少数几个强调雕塑在纪念重要人物时独特作用的艺术家之一。你可以触摸雕塑,它就在你手中,不像绘画那么抽象。

绘画只是再现,需要大量绘画技巧将三维物体转化为二维画面,但雕塑在纪念中的独特物理性,通过触摸与之产生联系,提供了另一种记住过去伟人的可能性,这正是他在这幅画中表达的内容。我觉得特别有趣的是,在一本推广雕塑作为重要媒介的书的结尾,提到通过绘画的视角来看待雕塑。

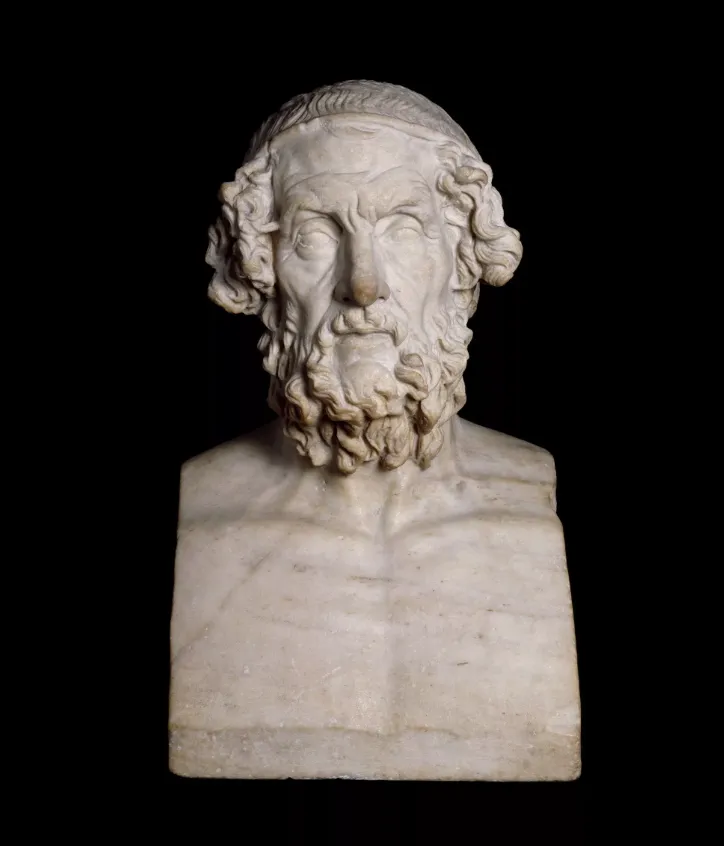

荷马大理石半身像,公元2世纪,是公元前2世纪希腊原件的罗马复制品

伦勃朗的这幅画描绘了亚里士多德与荷马的半身像。亚里士多德提出了“用手思考”的概念。亚里士多德认为手与思想紧密相连。当你触摸某样东西时,触觉不仅仅是感官体验,还与智性、理解力相关联。这也是为什么雕塑在材料和触觉层面,对人类认知具有特别的意义。

我也比较其他绘画作品,几乎没有其他与伦勃朗《亚里士多德与荷马半身像》相似。它在表现触摸半身像(或物体)上有着非常独特的想法。例如,一个收藏家展示自己和自己的藏品,并触摸它们,这种情景存在过。但是伦勃朗重新诠释了这一点,将它转化为一种关于触觉图像,以及将触觉与理解联系起来的图像。

瑞士著名历史学家布克哈特(Jacob Christoph Burckhardt,1818—1897)描述文艺复兴为个体的复兴。即自我意识的个体,理解自己不仅仅由上帝决定,个体拥有自主性和行动力。这种自我发现通常与对个体的兴趣相关联。罗马艺术,尤其是罗马帝国和共和国时期的个体肖像,对文艺复兴时期的艺术家产生了更大影响。尽管希腊艺术在其他方面对学者们有吸引力,但在肖像和个体表现上,罗马艺术更具代表性,是他们借鉴和发展的主要来源。

弗朗切斯科·劳拉纳(Francesco Laurana,文艺复兴时期意大利雕塑家和艺术家),阿拉贡家族的公主(A Princess of the House of Aragon),约1475年,美国华盛顿国家美术馆藏

半身像雕塑在15世纪重新变得重要,16世纪作为地位的象征出现在绘画中,其不是展示了拥有它们的人的财力,更象征着人文精神和学识。半身像作为知识和对文化欣赏的象征,发挥了重要作用 [注:类似中国清代人物像,将自己收藏的青铜器等呈现其中,展示自己的学识和收藏],只是不是每个人都像伦勃朗那样聪明,他把这幅画弄得如此复杂。”

任薰《愙斋集古图》(局部),上海博物馆藏

澎湃新闻:半身像传统一直存在于西方艺术中,代表了当时人们对个体身份、荣誉和历史记忆怎样的理解?

科尔:在文艺复兴时期,一种新的材料变得流行起来,那就是烧制的赤陶。这是一个非常典型的文艺复兴时期半身像,赤陶烧制,并通过上色使其看起来更为逼真。这尊半身像是基于洛伦佐·德·美第奇的死亡面具制作的,他是著名的美第奇家族统治者。

洛伦佐·德·美第奇,彩绘赤陶半身像,可能是基于安德烈亚·德尔·维罗基奥和奥尔西诺·贝宁腾迪(Andrea del Verrocchio and Orsino Benintendi)的模型创作,1478/1521年,美国华盛顿国家美术馆藏

贝尔托尔多·迪·乔凡尼,洛伦佐·德·美第奇青铜浮雕奖章,1478年,美国华盛顿国家美术馆藏

依照古代传统,罗马人常用大理石,文艺复兴时期也有很多大理石肖像,但为什么美第奇家族尤其钟爱在他们的肖像中使用黏土?为什么死亡面具作为半身像的参照?用其他形象半身像可以更显出气概?

可能由奥尔西诺·贝宁腾迪制作,《洛伦佐·德·美第奇死亡面具铸件》(最初镀金),1492年

就得提到洛伦佐的叔叔教皇利奥十世,也有同样的想法。他们想要显得诚实,这与荣誉和真实性有关;同时以较便宜的材料来展示谦逊,让他们显得平易近人。当时的掌权者不想显得太过奢华,因此选择了黏土作为材料,它不昂贵,且上色方便;使用死亡面具则是显得逼真。这个半身像展现的正是他的真实面貌。

归于安东尼奥·贝宁腾迪,《乔瓦尼·德·美第奇》,约1512年,彩绘赤陶

拉斐尔,《教皇利奥十世肖像与枢机主教朱利奥·德·美第奇与路易吉·德·罗西》,约1518-1519年,油画,佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

黏土作为材料的诚实与质朴早在古代就被认识到了,古罗马百科全书作者老普林尼曾写道,面具是真实的体现,它们不奢华,展示好人、诚实的政治家,诸如此类。

这是一种政治表达——他们想要不惜一切保持权力,巩固他们在社会中的地位,同时希望自己看起来像普通人,也正是身份、荣誉和历史记忆在半身像上的体现。

澎湃新闻:在现代社会中,半身像如何被重新解读和使用,它们在当代艺术和文化中的角色为何?

科尔:我不仅研究古典时期,还研究中世纪的宗教艺术,并将文艺复兴时期的艺术与宗教物品进行比较,一切都是嵌入传统中,由此为线索,发现了一些半身像传统在当代艺术中被重新表达的想法。

比如,我展示过一个装有圣人遗骨的物品另一个物品装有圣人的血液。当遗骨和血液结合,在宗教中会发生奇迹。现在,我在思考与此相关的当代艺术。比如英国艺术家马克·奎因(Mark Quinn)用自己的血液创作的自画像。

马克·奎因,《自我》,血液(艺术家)、不锈钢、机体和制冷设备,1991年

他在医生的指导下,从自己的身体中取血,将血液倒入一个面部和头部的模具中,并在冷藏系统中保存。奎因重新演绎了古老的圣物匣传统,这些匣子通常装有人体血液或身体部位,但他将这些元素展现于外,用作他的自画像。所以,在当代艺术中,有一种对“血液”的重新诠释,这种联系回归到半身像的相关性以及文艺复兴时期的艺术。

布吉亚诺,《菲利波·布鲁内列斯基的死亡面具》,1446年,收藏于佛罗伦萨大教堂博物馆

这也展示了半身像和人像雕塑从古代到21世纪的延续,艺术家们一直在思考半身像作为一种表现媒介。但马克·奎因的例子中,如果拔掉冷藏的插头,他的“身份”就会消失。这一作品高度依赖技术,也玩味着古老的观念,比如,血液象征着牺牲;或者说,什么是人类的身份?身体如何与身份相关联?当我们讨论类似的物件时,会涉及到很多问题,而这正是我关注的内容:那些关于身份和表现的更大概念,以及艺术家是如何玩味其中的复杂关系。

其中就涉及到荣誉是文艺复兴时期非常重要的一个原则,但在当代艺术(尤其是西方当代艺术)中,它不再那么重要,更多讨论的是记忆,也探讨了记忆的脆弱性,因为如果你拔掉插头,记忆就消失了。所以它也许是对技术的一种批判,谈论的是技术与记忆、身体之间的关系。

中西方对话,肖像是进行跨文化视觉艺术研究的理想视角

澎湃新闻:您的博士论文《名望与美德》(“Fama und Virtus,” Berlin 2004)关注了意大利贝加莫巴托洛米奥·科莱奥尼的教堂墓地,在中国的墓室壁画,也是视觉和空间层面上的表现。但不同于西方作为纪念场所和象征性空间,中国的墓室壁画同样也表达了个人权力、荣誉和宗教信仰,中西方的墓葬文化,是否有比较研究的可能?

科尔:这是一个有趣的想法——我支持文化间的比较研究,并且认为它有潜力进一步丰富我们对艺术和文化历史的理解。丧葬艺术是学科中最重要且最吸引人的类型之一。“最后之物”告诉我们如此多关于人们希望如何被看见和被记住的信息,如果在这个领域的进一步研究能告诉我们那些很久以前、远在东方的死者的愿望并没有那么不同,我一点也不会感到惊讶。

科西莫·罗塞利(壁画)和米诺·达·菲耶索莱(祭坛画和墓葬),从圣罗莫洛大教堂(圣罗莫洛大教堂,菲耶索莱)内观看萨卢塔提教堂的墓葬。

从全球范围来看,人类并没有那么大的差异,而且跨越时空,他们也没有发生那么大的变化。当你提到中国葬俗文化中的个人权力、荣誉和宗教信仰时,这些也是西方葬俗艺术和葬礼仪式中的主要元素。也就是说,关于中西方葬俗文化的研究,不应仅限于视觉艺术品的比较。

《客使图》,唐中宗神龙二年(706年),章怀太子墓墓道东壁,陕西历史博物馆藏

如我在论文中所展示的,仪式和书面资料与雕塑和建筑一样,向我们展示了个体在宗教和文化信仰中的角色。它们相辅相成,在追求永生的过程中起到了强化作用,这种追求已经深植于人类基因中。没有人希望被遗忘。而我们希望被记住的方式,即便跨越长时间和广阔地域,也只会有所不同。大多数人希望被记住为善良、宽宏大度、勇敢——许多人强调他们的宗教信仰。理想的跨文化比较应当涉及多个学科的交叉研究。

澎湃新闻:在中国古代也有人物肖像画,您是否对此有关注,是否有与西方肖像作比较研究的可能?

科尔:我一直对不同文化在不同历史时期的深度跨文化比较感兴趣。显然,作为文艺复兴学者,我最感兴趣的是中国明初的肖像艺术。我已经开始着手进行一个名为“人类形象:全球视角”的项目,研究问题是:是什么让一幅肖像成为人的“肖像”?以及,这种肖像在不同文化中如何定义——从文化、宗教和身体角度来看?又是如何表达的——通过媒介、材料、相似度等?

明代文徵明小像

这个项目的跨文化视野是完全新的,同时也探讨了在早期现代时期的“人”“人性”“身份”概念在图像中的表现及其通过全球交流路径的交汇。相关的文化可以涵盖从奥斯曼帝国、撒哈拉以南非洲的约鲁巴和伊费文化,到朝鲜王朝、明朝、毛利文化和大洋洲文化,以及美洲的前哥伦布时期和早期殖民地肖像。

科瓦尔祖先雕像 法国凯布朗利博物馆藏

这个项目远离殖民与后殖民问题,迈向对全球艺术实践、图像形式及其文化根源的全新理解。研究的重点是我们共同拥有的——面孔和身份,以及它们与艺术的关系。肖像和身份的概念是进行跨文化视觉艺术研究的理想视角。该项目为塑造仍在形成中的全球艺术史领域提供了独特机会,通过历史视角和明确的主题焦点——肖像艺术,来研究艺术史,也包括社会文化人类学、民族学、宗教史、医学史、表演理论和哲学的研究。

纽约大都会艺术博物馆藏名为“明杰提米”的祖先雕塑(左)和仪式用板,2023年,上海浦东美术馆“时间的轮廓:大都会艺术博物馆的大洋洲艺术与传承”展览现场

这个项目将把肖像艺术的历史这一原本严格属于艺术史的领域,扩展为早期现代时期肖像和面孔的文化历史。我进一步提问:肖像(无论是绘画、雕塑、文字还是表演)在文化中扮演了什么角色?它们的功能是什么?在社会、宗教和神话信仰中有何作用?我们将讨论图像感知中的文化差异、肖像的能动性和魔力,以及在这些文化中的肖像“存在感”,并分析不同观念,从而颠覆西方及殖民历史中对现实主义肖像的优先地位。

在全球框架下,西方关于模仿的概念(即艺术中对外部世界的成功模仿和再现),以及这些概念与个性、身份和面部识别之间的紧密联系,将与不同的身份和表现观念相碰撞,后者基于不同的关系思维方式。例如,毛利人的纹身就是其中一种,它通过面部铭刻表达了制作人及其承载者的身份。如果中国学者有兴趣加入,我非常乐意。

跨学科研究,艺术史不是孤立的

澎湃新闻:您在上海的讲座中提出文艺复兴时期雕塑中的法医学线索,您是如何产生将这两个看似不相关的领域结合起来的想法?

科尔:这是德国研究基金会(Deutsche Forschungsgemeinschaft)的资助项目。我从那里获得了资金,组织了八位不同领域的研究者,进行了为期三年的项目。这个项目名为“面孔的力量”,当时希望从传统的艺术史视角扩展出来,加入一些外部的视角。因此,我们邀请了一位面部外科医生、一位宗教研究者来讨论基督的面容,甚至还邀请了一位哲学家,共同探讨他们的领域是如何解释和处理面孔的。这正是跨学科思想的根源,旨在建立一种新的文化视角。

我一直对人物肖像画非常感兴趣,目前正在撰写一本关于意大利文艺复兴时期半身肖像画的书,这本书来也是“面孔的力量 ”的项目成果。

从事艺术史研究的学者组成了我们的团队,研究对象是中世纪到17世纪的人脸和肖像画的各个方面。这个范围广泛的项目中,我们举办了六次不同主题的会议,还邀请了艺术史领域以外的学者、研究人员和从业人员,以扩展 “脸 ”的概念。

我的研究领域由此扩展到雕塑,因为我注意到,肖像画比塑像要多得多。我想弥补塑像研究的不足。目前,我还在向一个略微不同的方向扩展,这本书已交由出版社编辑制作。

在这个项目中,我希望召集东亚艺术、非洲艺术、亚美艺术和欧洲艺术领域的专家、学者,共同讨论肖像的相似性、写实主义与现代早期肖像中的理想主义之间的关系。因此,这是目前正在进行的工作,我希望这个项目能尽快完成。

澎湃新闻:在研究过程中,这种跨学科方法带来了哪些新的洞见或挑战?

科尔:从学术角度广泛地看待面孔作为一种现象是方法之一,另一种则是法医线索。我个人坚信,所有的艺术史研究都必须从仔细分析对象开始。为此,经常且非常有帮助的是,向博物馆的策展人请教,了解修复师的发现,而不是仅仅依赖照片。从观察开始,我们可以试图重建物件的历史。接着,结合不同领域的知识来进一步理解它们的历史以及如何随着时间变化。

弗朗切斯科·劳拉纳,《西蒙·德·特伦特的半身像》,约1470–1480年,美国盖蒂博物馆藏

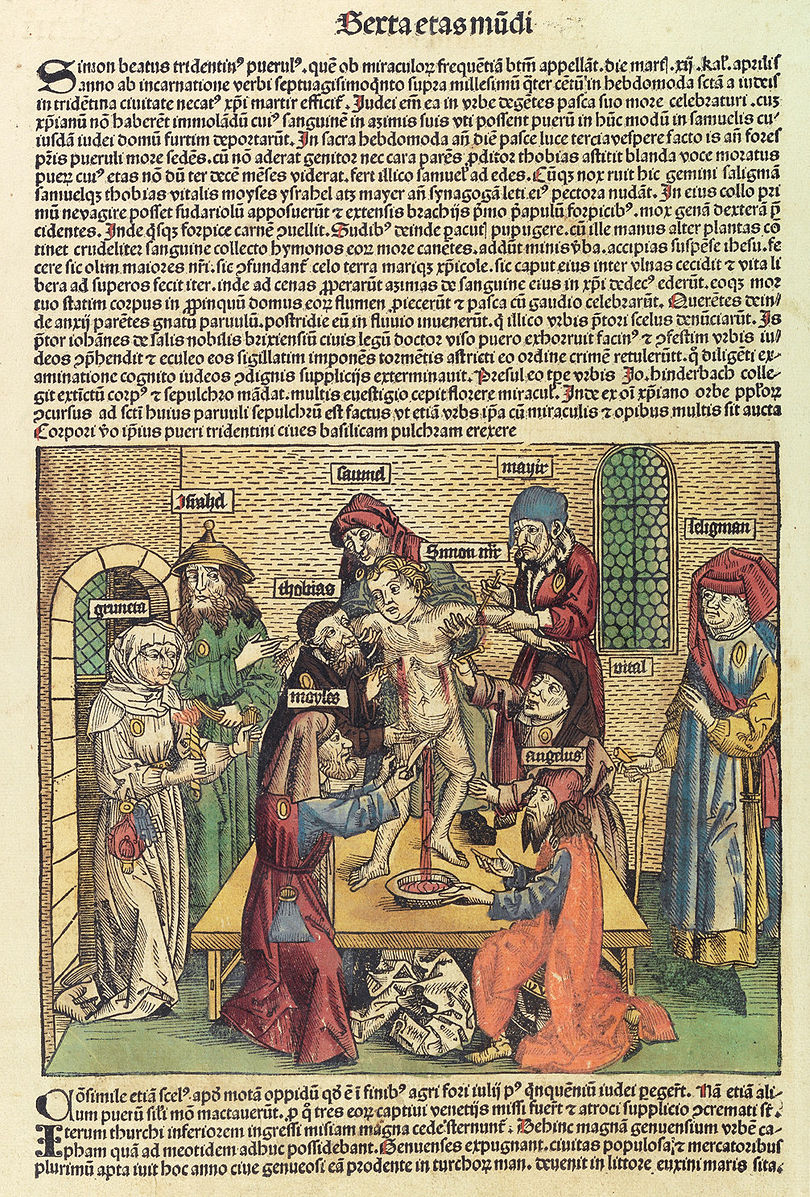

一个著名的例子是,美国盖蒂博物馆的大理石半身殉教儿童雕像。1999年7月22日,一名保安人员在夜间巡视时,发现有人亲吻了一尊半身像(半身像的嘴上闪烁着粉红色的口红)。这是一种宗教互动的形式,这也显示了半身像的力量。由此,通过追踪大理石半身像面部和表面的法医证据,以鉴定这件作品的图像和其身份。这些证据引导我回到意大利北部特伦特的西蒙遗体及其恐怖的伤痕「即1475 年乔瓦尼·马蒂亚·蒂贝里诺(Giovanni Mattia Tiberino)进行的历史性验尸中确定的伤口,验尸的目的是确定和证实男孩的殉难和死因,这一目的在大量的早期木刻宣传图像中得以延续,这些木刻作品被理解为对事实的视觉陈述,而不是艺术创作或诠释」。

《特伦特的西蒙被犹太人谋杀》,米哈伊尔·沃尔格穆特(Michael Wohlgemuth)和威廉·普莱登伍尔夫(Wilhelm Pleydenwurff),插图收录于哈特曼·谢德尔(Hartmann Schedel)的《世界编年史》,纽伦堡,1493年

这是通过跨学科研究解决了被误解盖蒂博物馆大理石半身像的,这是幸运的,但我有失败的案例。比如,大约10年前,我们尝试用当时还不普及的面部识别技术尝试比较绘画、钱币图像、素描和雕塑,看看那些长得相似的人物是否是同一个人。在某些情况下,我们知道钱币上的人是谁,但雕塑的身份不确定。所以我们使用了计算机参数,得出一些可能性和概率,但是计算机生成的结果并不可靠,因为它们无法考虑到艺术风格的差异。例如,波提切利画的所有女性看起来都很相似。

波提切利,《窗边女士肖像(可能是斯梅拉尔达·布兰迪尼)》,约1470-1475年,伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆藏

维罗基奥,《拿花女士》,约1470-1475年,佛罗伦萨巴尔盖洛博物馆藏

注:对于波提切利的《窗边的女士肖像》(约1475年)和维罗基奥的《拿花的女士》(约1475年),这两幅肖像被一些人认为是同一个人,计算机测试给出了相似度得分0.727,表明两者很可能是匹配的。

虽然,技术在艺术鉴定和研究中并不总是非常精确,但对于分辨真假、研究制作工艺等方面确实具有价值。特别是在应对19世纪艺术市场上的赝品问题时,技术手段提供了重要的帮助。因此,我们要有广泛的理解,比如面孔的重要性;另一方面,我们要相信细致观察和材料分析的价值,同时,你也必须专注。

澎湃新闻:您认为跨学科的研究方法在艺术史教育中扮演了怎样的角色?

科尔:艺术史不是一个孤立的学科。艺术史只有与文本历史、情感史(或现代称作心理学)以及深入的历史研究结合起来发挥作用。因此,我们必须考虑当时的政治和宗教环境,这使得艺术史成为某种意义上的一种入门学科。

比如,文学史通常不需要图像来解释文本,但我们往往可以利用文本来更好地解释图像。虽然我并不是说每一幅图像都需要配合文本来理解,但文本确实帮助我们理解图像的文化背景。因此,艺术史在我的理解中本质上是跨学科的。

知道得越多,就看得越清楚。你需要广泛的文化理解。我总是和学生们强调要仔细观察,用你所掌握的所有知识呼应眼前的物件。广泛的知识和对物件的仔细观察之间需要有一种平衡,因为物件本身应该能够“发声”。

在教学过程中,我感到一些学生可能在理解物件的“美学”方面表现得不够好,他们更关注制作技术,希望通过理论来解释美感。虽然我也喜欢理论和大概念,但许多学生更倾向于大量阅读,然后写下他们学到的东西,而把图像或物件本身放在了次要的位置。这是不对的。

我认为,研究问题应该从物件本身发展出来,通过与绘画、雕塑、素描等的互动来提出问题,这样才能对你研究的物件进行历史上的公正判断。

注:感谢陆佳(WAI在读博士)、王廉明(香港城市大学中文及历史学系副教授),以及上海外国语大学·世界艺术史研究所(WAI)给予本文的大力协助。“世界艺术史卓越学者讲座”于2023年9月开启,2023-2024年度主题为“文艺复兴时期的艺术和文化”,来自六个国家的12位一流学者受邀来华分享该领域研究成果,此为“文艺复兴对话”终篇。