在日常临床中改善患者从ICU到病房的过渡期护理质量

原创 重症监护专委会 上海市护理学会

来源 Hesselink G, Bins S, Bonte I, et al. Improving patient care transitions from the intensive care unit to the ward by learning from everyday practice. A multicenter qualitative study[J]. Intensive Crit Care Nurs, 2024, 85: 103797.

在日常临床中改善患者从ICU到病房的过渡期护理质量:

1项多中心定性研究

1. 背景

从重症监护室(ICU)到病房的过渡是患者住院诊疗的一个重要事件。过渡期的护理质量受到医护人员如何处理各种情况的影响,患者从ICU转到病房的过渡期护理质量和与过渡相关的临床结局,已成为衡量医院和科室绩效的重要参数。目前已开展多项研究制定了多个程序、标准和指南,从临床和组织的角度优化从ICU到病房的过渡期护理内容。然而,临床是否真正按照标准开展工作,尚不能定论。此外,之前的相关研究缺乏从患者和亲属视角的探讨。因此,本研究的目的是根据对日常过渡期实践的观察以及对护士、患者和家属的访谈,描述患者从ICU到病房过渡期护理的障碍和促进因素。

2. 方法

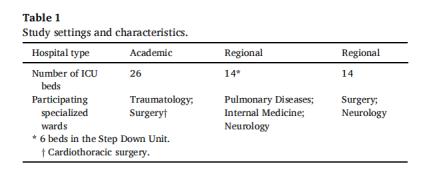

在荷兰3家医院的ICU和各种专科病房进行质性研究,在每家医院选择不同的病房进行研究,采用目的抽样方法,选择计划转科的成人患者及其亲属以及参与转科的ICU和病房护士(表1),通过多种来源(即观察、半结构式访谈和定性调查)收集数据,然后使用主题分析法进行系统分析,直到达到信息饱和。

3. 结果

对26例转科病例进行了研究,观察了转科全程。采访了16例患者、5例亲属和36例护士。结果呈现了涉及转科4个阶段即转出ICU前准备、患者转至病房、病房交接与患者安置、在病房的第1个24 h。共提炼出15个主题,即转出ICU前的准备(及时通知患者及其亲属;转出前谈话;转出前拔管、移除各类泵和监护仪时告知患者;ICU护士与病房护士的协调);患者转至病房(转科时相关家属在场;环境因素预测;增强方向感);病房交接与患者安置(使用标准化方法;询问并解决心理社会问题和护理需求;为交班做准备;使用不同的信息系统;在有或没有患者家属的情况下进行交接;处理噪音);在病房的第1个24 h(关注住ICU对患者的影响;提供ICU后护理)。

4. 讨论

从ICU到病房的护理过渡受到ICU和病房护士在整个转科过程中识别和应对患者需求程度的影响,应给予及时和充分的信息、提供指导、心理支持和转出后护理。本研究结果显示,这些举措对于长期住ICU的患者尤其有价值,因为他们在转出ICU后最常遇到的问题是适应和压力。转科的质量也受到护士非标准化行为的影响,这些会影响病房护理的连续性。研究结果还表明,一些既定的工作协议与日常实践存在不一致的情况。此外,护理方案不明确,例如关于ICU联络护士的角色和岗位职责,存在模糊性,可能会导致这一护理模式未得到充分利用。

导读思考

对护理实践的反思将促使医护人员改变他们的行为,尤其是来自患者视角的积极反馈。ICU患者病情稳定后转至普通病房,由ICU护士提供贯穿转出前、转出中和转出后的ICU过渡期护理,一些非技术性护理技能在稳定患者情绪、协调转运方面发挥着重要作用。建议实施全程护理,转出ICU前及时且多次告知患者其即将转出以及随之发生的护理变化;在转出前几天,逐渐减少或撤除非必要监测、导管导线,告知患者操作目的;引导患者就转出ICU可能存在的恐惧、疑问和期望展开讨论,对有特定需求或长期住ICU的患者,提前邀请病房护士到ICU熟悉了解患者;转运交接在ICU护士和病房护士间进行,建议进行交班的情景模拟,让护士从患者视角体验交接过程;对刚转出ICU的患者,尤其是长期住ICU的患者,采用灵活的出ICU后回访方法;充分关注患者自主能力的恢复,帮助他们重获掌控感。这些措施的实施,将保障护理的连续性。设置ICU联络护士是近年的研究热点,其职能是为ICU转出患者提供过渡期护理服务,主要包括:患者转出前的评估、转出决策的参与、转移过程的沟通与协调、患者及家属的教育支持、ICU后随访等,使ICU患者得到最佳的延续护理,保障过渡期的护理安全。

导读推荐文献

[1] Zhang F, Chen Z, Xue DD, et al. Barriers and facilitators to offering post-intensive care follow-up services from the perspective of critical care professionals: A qualitative study[J]. Nurs Crit Care, 2024, 29(4): 682-694.

[2] Appleyard J, Copnell B, Haling A, et al. Multi-stakeholder perspectives into the experiences of siblings when a child is critically ill: A qualitative systematic review[J]. Intensive Crit Care Nurs, 2024, 87: 103920.

[3] Hussain AA, Jones AC, Hosey MM, et al. Patient-psychologist telemedicine interactions in an intensive care unit recovery clinic: Qualitative secondary analysis[J]. Intensive Crit Care Nurs, 2024, 87: 103886.

[4] Lin FF, Peet J, Murray L, et al. Who gets the bed: Factors influencing the intensive care exit block: A qualitative study[J]. Int J Nurs Stud, 2025, 161: 104949.

[5] Exl MT, Lotzer L, Deffner T, et al. Intensive care unit diaries-harmful or harmless: A systematic literature review and qualitative data synthesis[J]. Aust Crit Care, 2024: S1036-7314(24)00257-1.

导读供稿:重症监护专委会

导读思考:陈贞 复旦大学附属华东医院

审阅:庹焱;张梦佳

原标题:《【文献导读】在日常临床中改善患者从ICU到病房的过渡期护理质量:1项多中心定性研究》