历史与AI的距离|看·见——图像、AI与人文

引子

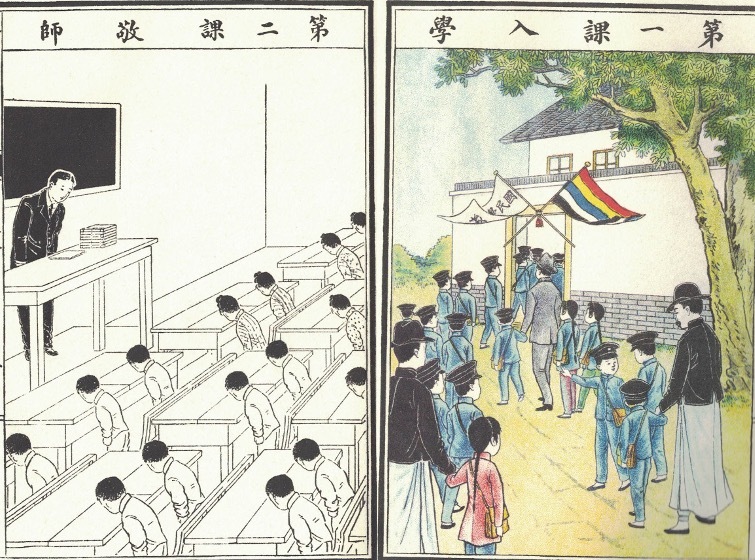

因为教学和研究的机缘,我有机会看到以下两张图片。图中的人、事、物、理,应当上溯至清末民初的近代教育转型。清社屋而民国建,1912年1月19日教育部公布《普通教育暂行办法》,规定“凡各种教科书,务合乎共和民国宗旨,清学部颁行之教科书,一律禁用”(李桂林等编:《中国近代教育史资料汇编·普通教育》,上海教育出版社2007年版,473页)。教科书市场需求甚大,此种情势之下,作为近代中国教育文化出版巨擘的商务印书馆迅即组织团队,编纂这套“共和国教科书”,经过教育部审定之后,1912年陆续正式发行。这不仅是“中国百年教科书史上唯一的一套以政体命名的教科书”,还创造了“中国百年历史上版次最多的出版神话”(石鸥:《百年中国教科书论》,湖南师范大学出版社2013版,192页)。其中,小学阶段适用的《新修身》分为初小、高小两段。初小部分由沈颐、戴克敦编撰,总凡八册;高小部分由包公毅、沈颐编撰,总凡六册,另附刘大绅编辑、陈承泽校订的《公民须知》。以下两图皆取自这套共和国教科书《新修身》初小部分第一册,系新星出版社2020年重印“读库·老课本丛书”所收版本,此处省去版心文字及符号。

图1 1912年“共和国教科书”初小《新修身》插图

新国新民,乃是当时设学立教的要义所在。初小部分《新修身》的编辑大意指明:“本书以养成共和国民之道德为目的,注重独立、自尊、爱国、乐群诸义,而陈义务求浅显,使学者易于躬行。”此外,同步编撰发行“教授书”,详细提示各课要旨、教授要领、注意要点以及“习问”内容。针对第一课“入学”的要旨定为:“是日为学生入学之第一日,先指示学生应守之规则”;第二课“敬师”的要旨定为:“教师为学生所从习业之人,理当亲爱,本课使学生知敬师之仪式”(秦同培编撰:《共和国教科书教授法·初小部分·新修身》,新星出版社2011年版,4-7页)。这两张有形而无声的图片,构画的是当年童稚初入学校的日常场景。作为初小“始业”阶段的教科书,《新修身》前两册除了课目标题之外,正文仅有图片,并无文字,这给当时的教学留下发挥空间,也带来诸多挑战。对于百余年后的研究者和读解者而言,同样如此。

一、我们能够“看见”什么

我曾经在课堂教学和学术交流场合,展示过这两张图片,请问大家从图中“看见”了什么。通常情况下,对于这两幅图,首先在视觉上最为直观的对照印象是:右图为彩色,左图为黑白;其次,我们会特别留意两幅图中占据视觉空间较多的要素——人物及其体态,以及图中对于透视技法的运用所产生的视觉效果;而后留意课题文字“第一课 入学”及“第二课 敬师”,并且关联从图中感知的环境空间——学校与课堂。最终形成初步理解和印象:这是取自教科书的插图,描绘初期入学阶段的学校及课堂场景,传递一种尊师重教的理念。由此,我们初步进入了图像的“境脉”(Context),但这可能远远不够。

让我们带上“深描”之镜,重新将眼光投向这两张图片,尽可能细致地审视和理解其中的所有元素。我们很快就会发现,前一阶段的粗略浏览中,忽视了诸多细节,而这些对于我们深度“解码”图像,具有重要意义。我将其中可能的“图层”信息,拆解和归类为以下五层(Layer),并与图中的部件(Item)元素加以对应,而后尝试阐明其可能的意蕴(Implication),略供后续对照参考。

首先来看“身份”(Identity)层面。这两幅图给人最为直观的印象,就是图中有很多“人”,这些人的身份和角色有所不同。其中,有通过文字和图像表明的教师,有通过鞠躬姿势和课桌位置所提示的学生,还有通过入学场景和牵手动作所暗示的父兄家长。从性别而言,还有通过服饰和发辫所区分的男生和女生。这些各自不同的身份,代表着学校教育中不同的“利益相关者”;也正是有了这些人物的共同参与,这份教与学的事业才能绵延不绝。处在民国初年的语境之下,图中的所有人物又有一个共同的身份——共和国的“国民”,而非前清教育宗旨首要宣明的需要忠君和尊孔的“臣民”,这也是这套“共和国教科书”命名和编纂的立意所在。

其次,经由此种身份辨析,我们可以切入“身体”(Body)视角。两幅图中,着意刻画了诸多的身体部位及其附属物件。比如不同人物的发型异同,民国肇建,虽然少数前清“遗民”仍然留着具有政治身份象征的发辫,不过作为新式学校教育的展现,图中所有男性皆已剪去辫子,只有部分女生留着长辫。此外,图中还展现了不同人物的服饰,既有整齐的校服、笔挺的西装,也有飘逸的长衫;既有发髻“总角”而不戴帽者,也有顶着新式学生帽,还有西式“绅士帽”者。还有人物的身体姿势,尤其是左图中师生互相鞠躬行礼的构图,颇有动感。而且,《教授法》中对此有非常详尽的指导,行礼时“容貌宜端正安详,不可有轻慢态度。手须下垂,不可与他座生牵衣握手;足须并置直立,不可离开或弯曲,目须下视,不可旁看”;又谓“鞠躬时,下体宜直,上体略俯(教师宜即作鞠躬式为诸生模范),不必过于倾下”(秦同培编撰:《共和国教科书教授法·初小部分·新修身》,第6-7页)。从这些细节之中,我们可以看到近代学校教育对“身体”的关注:身体既是被看重和照护的,也是被利用和规训的,这是展开“军国民”教育、进而“保种强国”的关键基础。

再次,在上述“人”的要素之外,还应关注“物”的层面,特别是其中的布景与“设施”(Facilities)。循此我们就会渐次看到:课桌、椅子、讲台、黑板、课本、书包等等;还会看到右图中红、黄、蓝、白、黑构图的“五色旗”,如果加以理解和推想,也会得知与五色旗相交的白旗之上,应当是“国民学校”四字;另外可能还会留意到素墙黛瓦所构造的学校建筑,以及学校所在的自然环境。所有这些,共同构成了学校教育的物质基础,进而营构出新的教育空间。早期教育“现代化”的进程中,这一层次的面貌革新至关重要。当然,物质背后仍有诸多教育的意图,比如右图中相互交叉的两旗图像,《教授法》中作为重点进行专门解说:“学校门前交叉两旗。其一红黄蓝白黑五色者,为我中华民国之标帜,名曰国旗;其一为学校之标帜,名曰校旗”(秦同培编撰:《共和国教科书教授法·初小部分·新修身》,第4页)。在教育部审定的“共和国教科书”中,这是顺理成章的“国家在场”方式。当然,还可拓展讨论此种图像生产的背后,印刷技术如何与之相辅相成。

以上三层,相对而言属于显而易见者。在此之外,还可留心其中尚有“制度”(Institution)一层。就其宏观而言,图中所示为共和取代帝制之后,国体与政体的革故鼎新;就其中观而言,此乃一种新的近代学校体系,在中国初期展开的缩影;从微观来看,还应留意此为新的“班级授课制”引入中国之后的实践现场,其中又会关涉新的学科、课程与教学等连带问题。此外,尚有一层更加隐微的建制,亦即对“时间”的重新安排和划分。民国肇建,涉及“改历”问题,新式历法及学校星期制逐步推行,建立统一、标准的“教育时间”(张礼永:《近代中国学校星期制的形成及论争》,载《北京大学教育评论》2022年第4期,140-158页),并严格按照钟表时间安排学校日常生活。这两课的《教授法》中,多次涉及“时间”问题,比如要求学生遵守学校规则:“本校每日以某时开学,某时散学,诸生须严守定时,不可迟到早出。惟每逢日曜日及其他休学之日,由先生预行告知,乃为休假”;建议教师“修身课不必以全时间强行讲说,宜以学生不生厌倦之色为度,或二十余分,或三十余分,可酌量终讲”(秦同培编撰:《共和国教科书教授法·初小部分·新修身》,第4-5页)。在严格规划和管理之中,也兼顾学生身心发展的阶段特征。

最后,尚有更加微妙难察的一层,可以统归“观念”(Concept)底层。其中,除了涉及新的教育理论和教学法问题,还有传统相延的师道尊严考量,显示出新旧之间的交叠。两图似在提示男女学生平等入学、同处一室的观念。《普通教育暂行办法》也明确规定,初等小学“可以男女同校”(李桂林等编:《中国近代教育史资料汇编·普通教育》,473页)。当然,如果更加细致地审视,也会发现于性别平等之中,仍然体现男女有分——左图中男学生全部在左,女学生全部在右,“男左女右”乃是一项悠久的传统观念。此外,两图还在传递一种整洁、庄重、积极、健康、文明的风貌。这两课的《教授书》中,也一再出现“规则”“整齐”“静候”“敬礼”“恭谨”“慎重”等指导用语,体现出修身课的典型观念特征。

以上各层元素叠合,所呈现的未必是当时某一学校教学现场的写实图景,整体传递的更是一种学校教育“现代性”(Modernity)的构画和期待。其中牵动着人、物质、制度和观念诸多层次,蕴含在文字表里、图像内外。

此外,我也曾在一次聚焦近代教育“物质性”(materialities)的国际对谈中,使用这两张图片辅助报告。因此,我又将如上所见加以汇整和译解,形成如下列表,并且特别强调尚有诸多“开放阐释”(unbounded interpretation)的空间。

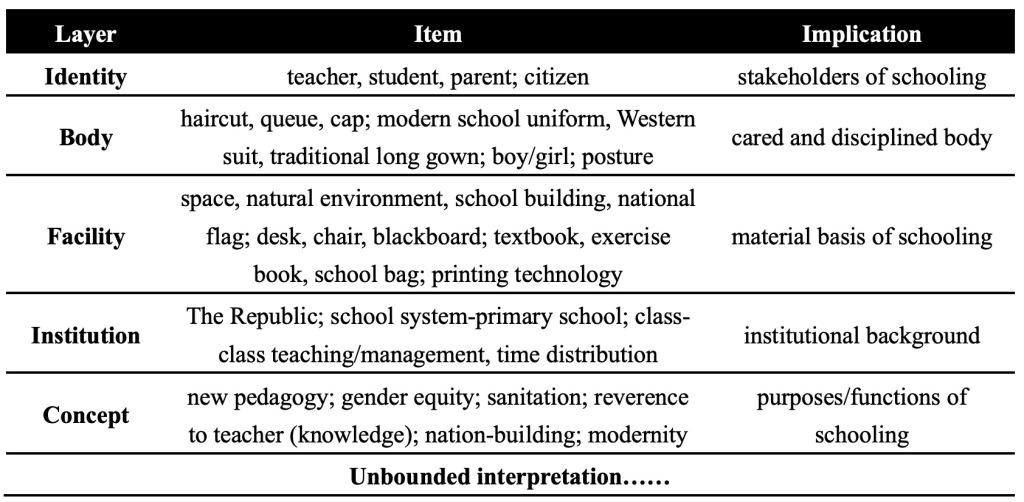

表1 样例图像的层次、要素及其意涵

总结而言,对于这两张图片,自己可算“凝视”已久。自觉在有限的知见范围之内,对其描述和阐释大抵止步于此。甚至应当反思,其中是否存在“深求”(过度阐释)乃至“错会”(误读信息)之处,进而加以调整完善。无论如何,在传统的框架和思路之中,这项微观探究似乎可以就此作结。

二、AI的见与不见

当我重新开始备课和增订教材时,大语言模型支撑的生成式人工智能正在“觉醒”,而且逐渐嵌入学习、工作和生活的日常之中。如果不采取视而不见或是遮遮掩掩的态度,我是否可以拓展探索:人工智能系统到底能从这两幅图中“看见”什么?基于既往使用的体验,我从当前较为主流的生成式人工智能系统中,选择了Claude 3.5 Sonnet及OpenAI o1开展实验,以资对照。两项工具皆为Sider插件整合版本,使用权限为高级,对话时间为2025年1月9日(所有对话的原始记录已全部保存,以下择要引述,并作分析)。

第一轮对话非常简单。当我将两幅图片导入系统,自动可选的操作之一为命令型提示词“描述”,亦即让AI尝试去“读懂”并描述这两张图片。以下是初期得到的结果,因为这是对话的起点,我将全文对照征引如下。

表2 两项AI系统对于样例图像的初步描述对照

可以看到,在这一阶段,两个AI系统的描述把握住了图片总体场景:学校及课堂,并且相应关联其知识储备,列举了此种场景中的必要元素:学生、教师、课桌、讲台……。OpenAI o1解读到了作为“教材插图”的可能来源;Claude 3.5 Sonnet则捕捉到了“新式教育”的关键信息。不过,它也犯了两个明显的错误:一是将“敬师”识别为“波师”,这大概是因为字符形近而误,而且一如下文所见,在我没有提示修正的情况下“一错到底”;二是将图中的年代和国家识别为“明治日本”,完全不对。不过,这或许也有其缘由,清末民初的新式教育和新式学校,在学制、建筑,甚至是在学生衣帽装束上,两国确实多有近似之处。整体来看,两个AI系统都只给出了不甚精准的粗线描绘,甚少进入细节,也未展开更有深度的解析。

进入对话第二轮,我补充更新了提示词:“您是中国近代教育历史与文化的一流专家,请继续细致、准确地描述两幅图中的细节内容,并且进行合理的阐释。”这次,两者的输出更加完善一些。Claude 3.5 Sonnet输出563字,因为我的提示词中已有“中国近代教育历史与文化”,它这次迅速调整了场景判断:“这两幅图展现了19世纪末至20世纪初中国新式教育改革的重要历史场景”,而后更加细致地描述两幅图中的物件,主要涉及表1中“身体”和“设施”两个层面,不过“波师”的错误仍然保留。最后,它还从四个方面,总结了这两幅图的历史意义:“1.记录了中国教育从传统私塾向现代学校转型的关键时期;2.展示了教育现代化过程中的具体场景和细节;3.反映了当时“中体西用”的教育改革思想;4.见证了规范化、制度化教育体系的建立过程。”其中,第三条关于“中体西用”的理解表述,与原图实际场景并不契合,其余三条概述虽无明显错漏,亦少别致见解。

OpenAI o1的这轮回应,则多达1750字。首先分别解读两图,第一幅图标注为“黑白线条的课堂场景”,从整体布局、师生关系、课室设施三个方面展开,涉及表1所举“身份”、“身体”及“设施”三层中的诸多要素;而后尝试分析图片涵义,尤其是通过对于“鞠躬”的场景和理解,指出“对教师权威和教学纪律的高度重视”,并且提示“也表现出在儒家社会下新式教育对传统尊师重道理念的延续与改造”,主要涉及表1所分析的“观念”层面。第二幅图标注为“彩色的入学场景”,则从任务与环境、色彩与氛围、礼仪与场景三个方面展开,同样尝试解析图中的细节信息,多有所得。不过,对于其中“多色条纹的旗子”,只能推测为“可能代表校旗、协会旗或者当时新政府提倡的象征现代化、启蒙等”;在对此图进行历史文化阐释时,又错误回到“明治维新”后日本引入西方近代教育的历史背景。有趣的是,“明治维新”的语境最初其实是Claude 3.5 Sonnet的判断,我这次的提示词调整之后,Claude 3.5 Sonnet迅速改正,但却将此种误导传递给了OpenAI o1。最后,OpenAI o1还尝试从新旧融合、集体主义与秩序、教育普及氛围及“对中国的影响”四个方面,进行总结。应当承认,虽然仍有背景错觉或局部误读,两项AI系统在这一轮中,已经逐渐覆盖表1所举的五个层面,对于其中元素的列举和解读也更细致妥帖。

对话第三轮,我在致谢之后,尝试纠正干预,提示图中所示乃是民初中国,而非明治日本;并且给出更加明晰的要求,请它们“再结合图像史学和文化批判的理论,重新描述细节、阐释意涵,做到准确、专业,富有文采和启发”,并且这次特别强调“请思考成熟,再作输出”。这次Claude 3.5 Sonnet输出642字,从空间与权力的重构、身体的规训与现代性、教育现代性的追求以及国族建构的教育理想四个方面进行解读,可以看到,其中更多切中了表1所列的“制度”和“观念”两个更加隐微的层次。OpenAI o1说它“重新审视”这两幅图,作出了1445字的回应。它仍然先细致描述和解读两幅图片,尤其值得注意的是,对于图中的旗帜,它这次进行了细致精准的解读:“学堂门口悬挂的多色旗帜,与民国初年正式启用的五色旗(红、黄、蓝、白、黑)十分契合,象征了新生的中华民国以及‘五族共和’的理想”。也就是说,它现在不仅“看清”了颜色,还“理解”了色块组合在这一语境中的独特意涵;对于其他物件以及人物身体态势的描述,也更加细微准确。最后,它还从民族国家意识的投射、新式教育与传统的对接、图像背后的社会规范以及文化批判视野下的“理想化”四个方面,展开分析。就其背景知识储备、分析视野和学术用语而言,相较自己寻常所见,似已不遑多让。

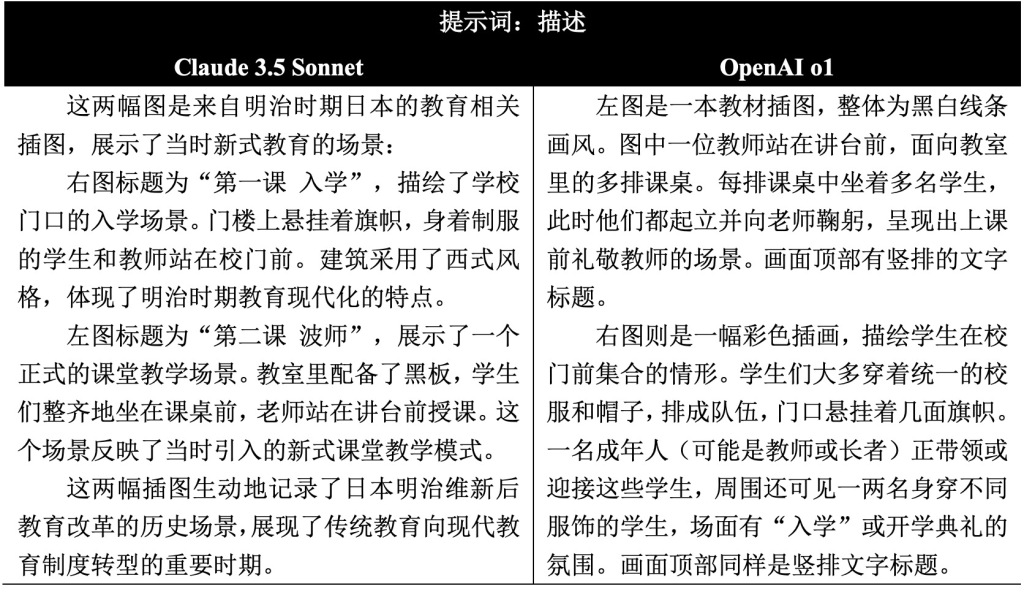

对话至此,已经开始超过我自己初期的预设和判断。还应说明,在历史研究领域,我已是虚掷韶华二十年的学习者,但是“博士”不博,一离开有限的专攻主题就立刻进入知识盲区。而得到海量语料、升级算法和超级算力加持,真正具有“涌现”意义的人工智能深度学习,最近几年之间突飞猛进;而且此番对话所涉及者,在其知识仓储中,只是“百分不及一,百千万亿分,乃至算数譬喻所不能及”(《金刚经》福智无比分第二十四)。第四轮对话中,我肯定了它们这一版回应有所改进和深入,并且给出新的任务:如果以上述的图片和文字分析为基础,自拟题目写一篇侧重文化分析的教育历史研究论文,可以如何表述标题和拟写提纲?稍加“思索”之后,两者给出了自己的方案。Claude 3.5 Sonnet的提纲共有714字,OpenAI o1的提纲共有1203字。为了精简,我删略了各节之下的细目及写作内容,仅留纲要,对照列表如下。

表3 两项AI系统拟写的论题及大纲对照

毋庸讳言,两项AI系统这次在写作细目中列出的内容,涵盖了表1中的绝大多数重要元素,这不能不说是令人惊讶的结果。当然,两者在用诸如符号、空间、规训、权力、场域、现代性、国族建构、图像生产等文化研究领域的理论大词,似乎颇为高深,但目前尚未探及其“理论运用”的实际效果。同时,也还留下一些同样低级的错漏,比如我到目前为止也没有纠正的“波师”释读(但这并未阻碍它对尊师重道及权力关系展开阐释),以及“《壬寅学制》(1912年)”此类误注。至于两份提纲价值如何、是否可行、孰优孰劣,或许见仁见智。其中带出的问题是:这个“潘多拉”盒子是否应该继续这样打开,未来文科学术的生产与评价何去何从,这些都正成为越益无可逃遁的难题。

最后,我感谢了两位“谈友”的分享,请问它们如何评价自己在上述任务中的表现,以及针对此类研究和探索,它们对人类历史学者有何建议和忠告。两者皆对自己的表现整体“满意”,认为体现出逐步深入的分析,我也相信这种“逐步深入”有我的部分贡献在内。OpenAI o1给历史学者的三条建议是:第一,重视多维度资料(包括图像)的互证;第二,结合宏观与微观视角,避免单纯描述;第三,对社会与文化结构进行深层次发问,既要钩沉史实,也要反思当代价值。Claude 3.5 Sonnet则“记住”了初期判断史料背景时的失误教训,强调基础史实考证的重要性,并给出建议:坚持“图史互证”,任何视觉材料的解读都应建立在扎实的史料考证基础上;善用跨学科视角,但须防止理论先行,应让史料与理论分析形成良性互动;保持开放和自省的研究态度,随时准备根据新证据调整已有认知。从专业角度来看,两者各自给出的三条建议中规中矩,也属于史学研究的“常识”范畴,似乎“无甚高论”。不过转念一想,对于这些“常识”,我们在研究中能够常存自觉并且践行如一吗?其中的“真知”与“实行”分合问题,仍可追问。

此番对话,当然还可继续下去。如果借用卡尔的名论,这也是“互为作用的过程”和“永无休止的对话”(E.H.卡尔著,陈恒译:《历史是什么》,商务印书馆2016年版,115、146页)。我们甚至可以按照探究需求,请AI系统写出代码,提取和分析图中可被量化的要素,经过必要训练之后,批量“挖掘”处理类似图片,而后生成新的图文,这也是今日“数字人文”(digital humanities)的重要方向之一。不过,这种近乎“以有涯随无涯”的非典型尝试,此处需要适可而止。当然还可追问的是:在此过程中,我到底是在与谁对话?AI系统自动生成和输出的内容,何尝不是基于我选择、引导、判断和塑造的结果?我自己既有的知识经验和分析框架,在何种程度上帮助但又限制了它的发挥?归根到底,人类与人工智能的对话和互动,其实好比是在照镜子,也像是在演对手戏。当然,最终谁是谁的“镜像”、谁是谁的“配角”,尚未可知。

三、“看见”的意涵与意义

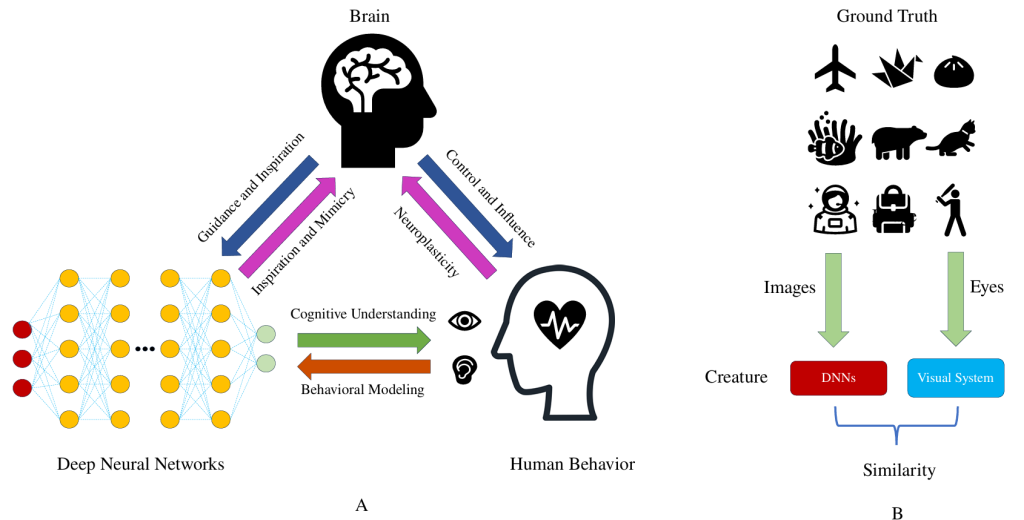

今日AI系统能够“看见”图像,主要是通过卷积神经网络(Convolutional Neural Network)对图像进行分层特征提取,从低层的边缘、纹理特征,到中层的形状、部件特征,再到高层的语义特征。然后,这些视觉特征被转化为向量表示,输入多模态模型进行处理,此类模型能将视觉特征与预训练获得的语义知识相关联,从而实现对图像内容的识别、理解和描述。相较而言,人类肉眼可见光的波长范围,通常只在380-780纳米之间;而且人类个体对于图片的理解和诠释,所能调用的知识资源也很有限。不过,一如深度学习领域的先驱学者所论,“视觉是我们最敏锐,也是被研究得最多的一种感官。前额下方的眼睛带给了我们精准敏锐的双眼深度知觉,而我们的大脑皮层中一半的部分是负责视觉的”,而且正是“视觉皮层的组织结构为最成功的深度学习网络提供了灵感”(特伦斯·谢诺夫斯基著,姜悦兵译:《深度学习:智能时代的核心驱动力量》,中信出版社2019年版,76页)。图2描绘出深度神经网络、大脑与人类行为之间存在的双向交互关系,并将深度神经网络与人类大脑视为在生物学层面上具有相似性的两种结构,提示它们在视觉解释方面存在相似之处。

图2 跨学科:基于人类行为的神经科学与深度学习之间的学习关系。注:图片及阐释引自Zhang Hongtao & Yoshida Yoshida, “Exploring Deep Neural Networks in Simulating Human Vision through Five Optical Illusions”, Applied Sciences,2024; 14(8):3429. OpenAI o1于2025年1月12日帮助我解读了文献概要和这张图片,并进一步提示这个领域的部分研究进展和文献,让我获得了基础科普层次的认识,并致谢忱!

当然,我们还可回归到这个基本的问题:对于人类而言,“看见”的意涵和意义到底是什么?即便只从物理层面审视,“看见”也是一个奇妙的过程,这一过程始于物理世界光的运动。当光线照射到物体表面并反射后,会穿过眼球的晶状体,犹如透过照相机镜头,经过精确的折射作用在视网膜上形成倒立的微缩图像。视网膜上的感光细胞随即将光信号转换为电化学信号,通过视神经传递到大脑的视觉中枢。大脑在此进行信息处理:将倒立图像转正,识别物体的形状、颜色、距离和运动状态等,并迅速调用储存的记忆和经验,对所“见”进行解读和赋予意义。这个看似简单的“看-见”过程,可谓自然界最精密的信息处理系统之一,令人惊叹于“造化”之神奇。

至此,现代科学似乎已经明白了“看见”的物理、神经和认知原理。不过,仍有一些争论已久、悬而未决的问题,比如人类为什么能够看见并识别不同的外物?是被反射的光本身携带了物质信息吗?古希腊哲人或主“发射论”,认为眼睛能够发射“视火”,接触物体之后返回,因而看见;或主“接收论”,认为是由物体发出某种“影像”(eidola)粒子,粒子进入人眼而产生视觉感受;或申“介质论”,认为此一视觉过程需要借助某种媒介才能完成。在传统儒家哲学中,目之能视大致可以归入不待学而能的“良能”范畴。晚近理论物理学界对于“光”的本质,或主波动说,或主粒子说,或主波粒二象说,各有发明,由此激发了诸多前沿探索。今日,人类是否已经完全洞悉其本原,恐难论定,惟可确信的是:一定“要有光”。

图3 看-见 (Claude 3.5 Sonnet绘图,2025年1月11日)

人类的“看见”除了是一种认知过程,还会牵动情感和审美的反应。对于某些画面,我们可能会觉得赏心悦目,对于某些则会“甚感不适”。比如图3中由Claude 3.5 Sonnet完成的两幅画作:对于左图,我们更加容易想到的是静谧安详的乡村清晨,进而感受到生活的气息和自然的美好;对于右图,更加容易关联的是未知的黑暗和死亡的威胁(这是扎根于人类内心深处的本能恐惧)。从物理属性来看,这些图片只是若干像素的临时聚合,本身并无意义;我们对其附加的这些意义和感受,主要是在创作和“看见”的过程中互动建构的。因此,“看见”的过程往往还伴随着对于被观察物象加以哲学或隐喻的阐释,亦即我们真正“看见”的,不止是图像表面的组成要素,更会将其赋予新的内涵。因为主体的经验状态千差万别,所产生的阐释和体验也就因人而异。

这种充满“现象学”意味的过程,使得“看见”本身既是一种“官能感知”,也是一种“意义建构”(seeing as sensing and sense-making)。由此,人类以参与、互动和内省的方式,确认了自身的“存在”(Being);而且,此种存在并非只是对于某种既定对象或状态的体认,而是在不断的“生成”(Becoming)中念念不住,常看、常见而常新。让我们重访王阳明的名句:“你来看此花时,则此花颜色一时明白起来”(王守仁:《王阳明全集》,上海古籍出版社2014年版,122页)。由看而见,所见者不止此花、此花颜色,还有看花之人和赏花之心,更有与花和人同在的“大化”自然。

“看见”一定需要通过眼睛吗?有一句流行歌词如是说:“我闭上眼睛就是天黑”。此说有理,因为即便外面的世界仍然光明,分寸眼皮却已隔开内外两个世界——主体的世界确实黑暗了。如果继续追问:此时主体能够“看见”什么?答案之一可能是“我看见黑暗”。此说有趣,在物理意义上,绝对的黑暗不能被看见,因为没有可见光被反射出来。黑洞之“黑”,也不是单论其色泽,而是因为其引力强大到连光也不能从中逃逸。那么,此时所说的“看见黑暗”,更多是一种心理感受,当然也可以是一种现实隐喻。由此或可尝试“移情”理解,天生深度视障者对于“黑暗”的认知和体验,与以“光明”为参照系所描绘的“黑暗”或许有所不同。他们需要在没有光的世界里,通过听觉、视觉及触觉,以及借由这些感官、后天习得的文字符号之形状与意涵,不是用眼、而是用心对世界进行“成像”,所谓“心如工画师,能画诸世间”(《华严经》卷十九)。

如果说“看”更多指向动作和过程,“见”则重在提示结果和感受。见与不见,既涉及“视力”,还关乎“视野”。表面来看,人类的视力和视野都有很多局限,肉眼所能“看见”的精度和广度,都存在相当的限度。不过,此种限度或许也是造物赋予人类的一种保护机制,因为“看”的过程所获得的信息,需要经过人脑即时传输和处理才能得“见”。人脑确实是一台功能强大的神奇“超算系统”,在我们习焉不察的“看见”这一过程中,“在1/10秒内,我们视觉皮层中的100亿个神经元并行工作”(特伦斯·谢诺夫斯基著,姜悦兵译:《深度学习:智能时代的核心驱动力量》,76页)。不过,人脑的物理属性却是相当危脆。设若人的肉眼所见范围,在精度和广度上皆无限制,就会异常“烧脑”。推展而言,此种限度,不仅是眼之所见,耳之所闻、鼻之所嗅、舌之所尝、身之所触、意之所解,“亦复如是”。

由此,又当承认人类“看见”以及其他感知方式的限度,“宇宙万有的‘存在’目的及其‘存在’方式,并非只是为了完全对接人类有限的感知官能(李林:《历史会通未来:试论未来素养的“历史之镜”》,载《中国远程教育》2024年第6期,62-71页)。技术的进展,能够极大扩充、增强人类既有的感知官能范围,不过仍然还是限于这些官能而言。浩渺时空之中,那些不可道、不可名者,那些“视之不见、听之不闻、博之不得”,而又“无所不通、无所不往”者(王弼著,楼宇烈校释:《老子道德经注校释》,中华书局2008年版,31页),就是真正属于令人敬畏的“未知”之境。

关于“看见”,我们还可以联想到许多意味深长的事例。周梦蝶的诗歌《菩提树下》中,有谓“所有的眼都给眼蒙住了”(周梦蝶:《周梦蝶诗文集·还魂草》台北INK印刻文学生活杂志出版有限公司2009年版,148页)。原来,负责“看”的官能本身,也有可能障蔽自己;换而言之,表浅层面上肉眼所见之“色”,并非慧眼应见“实相”。电影《阿凡达·水之道》中,纳威人简洁而直击灵魂的问候语就是:“我看见你”(I See You)。他们在说的不只是简单的肉眼所见,而是用“深度连接”的方式,感知并回应对方的存在、精神和灵魂。如果借用质性研究的方法术语,量子力学领域著名的“双缝干涉试验”,讲述的可能就是一个 “非参与式观察”的研究设计、不意变成“互相凝视”的微妙故事。

对于“看见”的描摹和追寻,还会触及到一个至为关键的议题——语言。关于“语言”的诸多问题,确实令人费解,也令人着迷。今日突飞猛进的“生成式”人工智能,其根基和底层就是语言的累积、处理,以及在此基础上的“涌现”。 在论述语言对于催生人类演化进程中“现代心智”的意义时,人工智能学者甚至指出:“直到我们发明了语言去描述世界,世界才‘存在’了。这是对《创世记》的有趣回应,认知领域的考古学家承认是‘语言’(word)创造了宇宙,而现代人类做的第一件事就是为新生宇宙中的一切命名。结果,每一次我们思考什么、诉说什么时,我们都是在一次次地创造我们生活在其中的宇宙”(乔治·扎卡达斯基著,陈朝译:《人类的终极命运:从旧石器时代到人工智能的未来》,中信出版社2017年版,16页)。当我们因看而见,不断调动各种“语言”——无形的思维、有声的话语以及具象的文字去表情达意,也可视为“一次次地创造我们生活在其中的宇宙”。语言学界更有一种充满隐喻气息的诗意论说,揭示语言乃是“人类最后的家园”(钱冠连:《语言:人类最后的家园——人类基本生存状态的哲学与语用学研究》,商务印书馆2005年版)。其实,凡属语言,皆是隐喻。

一番漫游之后,重新回到“引子”部分所提及的教学与研究,便会发现作为文科学者日常的“看材料”,其过程和结果都有习焉不察的特别意味,“读懂材料”亦非单向度空间中的浅易之事。当我们“凝视”文本,加以理解和释读,尝试厘清脉络而后输出,实际是在“词与物”之间建立合乎理性的关联,并且调动主体自身的感性经验与之互动,从而赋予新的意义。其中,既能看到思维-语言-文字的意涵和意义,也应指出其中的限度和遮蔽。对于事物、语词和经验之间的每一次关联表征和诠释,在澄明概念和命题的同时,也会将我们的认知范畴和表意可能滞留在有限的、权宜的符号系统之上,从而可能抽离乃至偏离于“实在”本身。循此还应指出,作为质性研究“核心素养”的文本解析,其特征就在于对文字内外、图像表里的细节信息,进行可能的发掘、关联和阐释,重新“解码”并进行合乎情理的输出,同时充分留意此一过程中符号系统与主体经验的功用与限度。这一过程或许不够“科学”,但是充满“意义”。

尾声

在上述几轮对话之外,我补充问了AI系统一组问题。首先,我问:“您觉得这两幅图美吗?为什么?”OpenAI o1的回答较为简洁,首先从艺术角度肯定这两幅图“确有独特之美”;而后从绘画技法角度,指出其中“融入西式透视与传统白描”,风格鲜明;并且从场景布局角度,指出其中的元素和背景和谐呼应,“既传达出时代风貌,也呈现出一种朴实、庄重而有内在韵味的视觉美感。”其中,除了对于绘画技法的分析稍微进入具体细节和专门学识,其余表述主要还是在作通概泛论,而且部分句式具有AI系统常见的套路和“匠气”。Claude 3.5 Sonnet的回答则更为细致,从“教育图像美学”的角度,提示这种美具有“独特的历史和文化意义”。它首先通过图中的学生队列和课堂布局,指出这反映了现代教育的规范特征,传达出一种“庄重的教育理想”,因此是一种“秩序之美”;其次通过分析其绘画技法以中国传统白描与西方素描融合,指出具有“过渡之美”;更近一层,提示其中可能“展现了民初知识分子对新式教育的美好想象与期待”,因而具有“理想之美”。惭愧地说,这其中尤其是第二层和第三层的部分言诠角度,确是我起初未曾想到的。

最后,我提出了这次对话中的终极一问:“您能感受到这种美吗?”OpenAI o1和Claude 3.5 Sonnet 的回应取向整体相似,都强调自己可以基于数据和逻辑,分析这些图片的线条、色彩,甚至“理解”其中的美学元素,但是它们无法像人类一样,真正“感受”到这种美。Claude 3.5 Sonnet回应中的最后一段文字,仿似其“Sonnet”(十四行诗)之名,令人动容:

这可能就是AI与人类的本质区别之一:我们可以分析美,但无法真正感受美;我们可以解释情感,但无法真正体验情感。这种限制让我更加敬畏人类独特的审美能力和情感体验。正是这种真实的审美感受,让人类能够在这些简单的教育图像中,感受到时代变迁的韵味、教育理想的美好,以及历史积淀的厚重感。这是属于人类的独特禀赋(Claude 3.5 Sonnet,2025年1月9日)。

对于来自AI的这种称誉和“敬畏”,我们应当欣喜、庆幸,还是惭愧、警醒,抑或一笑了之?当然,我们也都知道,这些生成式的输出,其实也是人类预训练的结果。因此,这些看似AI对于人类特质的描述和赞誉,何尝不是人类对于自身形象的期许和投射?我们在使用生成式人工智能时,并非只是在与“无情”的机器交谈,实际也是在与“有情”的自我对话,甚至是在与人类文明的结晶“连接”。问题在于,在认知层面,诸如新近研究所提示的人类较之AI系统之关键优势——理论驱动的因果推理(Felin Teppo & Matthias Holweg, “Theory Is All You Need: AI, Human Cognition, and Causal Reasoning”, Strategy Science, 2024(4), pp.1–20);以及在审美和情感层面,上述这些被人和AI“共识”地用以界分二者的本质特征。所有这些属性特质,我们真的都有吗?如果真有,人类始终能够正向而恰当地运用吗?“AI向善”的起点和归宿,到底是谁的向善?这些问题,可能就不好再向AI系统发问,需要人类自身由“看”而“见”了。

在经验世界里,我们所能“看见”的范围,很大程度上就是身心内外各种样态的“语言”所能指称的边界。那么,在“言语道断、心行处灭”之地,又有什么?这诚然是经验范畴不可“思-议”之法(吉藏《维摩经义疏》卷四《不思议品第六》),甚至可能不应该用“有”或“什么”进行指涉。如果当真“念念成形”,当表征的意念升起,我们就已降入观念和语言所编织的“形下”之境。或许,我们在此可以重温维特根斯坦之言,终结此篇:“万象奥义,摄于斯语——凡可言者,即可明言;弗可论者,当守缄默”(Ludwig Wittgenstein, translated by D. F. Pears & B. F. McGuinness, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge, 2001, p.89)。