重新发现生命的自我更新之力|《巴黎评论》访谈詹姆斯·赖特(厄土 译)

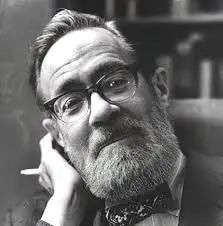

[美] 詹姆斯·赖特

(James Wright,1927—1980)

继 1971 年 4 月出版《诗集》之后,1972 年初,詹姆斯·赖特被授予了普利策诗歌奖和美国诗人学会会员称号。后者是对“卓越诗歌成就”的嘉奖,由W· H·奥登、伊丽莎白·毕晓普、罗伯特·洛厄尔和理查德·威尔伯组成的评审团评选授予。

至此,一位早已广受推崇(尤其是在学院和大学校园里)的诗人,获得了更加广泛的公众认可。在这个时代,许多优秀诗人会发现他们的诗集都已绝版,这是我们的巨大损失,然而,赖特先生早期的诗集——《绿墙》(1957年)、《圣犹大》(1959年)、《树枝不会折断》(1963年)和《我们能否相聚在河边》(1968年)——都已不止一次加印了。

以下访谈是初春时节在赖特先生曼哈顿的寓所进行的。公寓位于一楼,因此,当我们坐下交谈时,能透过装着围栏的窗户看到外面那方小小的后花园,偶尔,还有阳光从周围的建筑间斜射进来。

第一天,我们举行了两场谈话,期间在附近东河边的公园散步,并享用了赖特夫人准备的丰盛午餐。次日,蒙蒙雨天,我们举行了一次漫长的午后谈话。在我们中间的桌子上放着录音机、采访笔记、不断减少又添满的一加仑葡萄酒,以及赖特先生的香烟和烟灰缸。

在采访中,赖特引用了许多诗歌和散文片段作为例证。采访者后来花费数小时在图书馆查阅和核对了这些引文;但多此一举,因为除了零星一两个单词,赖特先生的版本总是准确无误的。为了节省篇幅,也因为其中大部分引文都可以在其他地方找到,我们删去了其中的一些片段。那些对整个访谈的完整性特别重要的片段被保留了下来,同时作为赖特先生非凡记忆力的佐证。

未经编辑的采访实录打印出来多达八十三页,严格而痛苦的编辑将其缩减到了易读的篇幅,最终版本被发送给了赖特先生。两周后,他回了信,加了几句,也删了几句。最终,就是发表在这里的版本了。

彼得·A·斯蒂特(以下简称S):赖特先生,您曾在明尼苏达大学与约翰·贝里曼一起任教。作为诗人,您对他的感觉如何?

詹姆斯·赖特(以下简称W):约翰·贝里曼是一位非常伟大的诗人,他的作品将不朽。不仅因为他是一位优秀的手艺人,还因为他在诗歌中揭示了一个事实——我认为他还没完全实现——即一首诗不仅是一件可被创作的、构思精美的独立作品,而且诗歌也是一种可以被不断创作甚至几乎可以实现一种自我再造的事物。通过他作品的生长——他从未停止过生长——他表明,在人类的想象力中,诗歌是一种类似春天的事物。威廉斯医生之所以是位伟大诗人原因也正在于此。

托尔斯泰曾担忧过这个问题。在一封信中,一个和平主义团体问他,能否给他们一个关于宗教的定义,如果可以的话,向他们解释宗教(即一个人的信仰)和道德(即一个人的行为与他应该如何行事的观念相一致的方式)之间的关系。托尔斯泰对这封信忧心忡忡。我记得他说过:“我只能回到我自身。我环顾自身四周,每年都会看到,无论人们对自己和他人做了什么,春天都在不断自我更新。这是个物理事实,而非形而上的理论。我注视着每一个春天,坚定而强烈地回应着它。而我也注意到,每年春天都是同样崭新的春天,而每年的我都要老一岁。我不得不问这样一个问题:我短暂而悲惨的一生与宇宙中这股不断自我更新的力量之间是什么关系?我还相信,每个人都会问这个问题。他无法回避发问——这个问题被强加于他之上。他对这个问题的回答就是他的信仰。如果他说‘我’与这一事物之间的关系是虚无,那么他的宗教就是虚无主义。至于道德,我该做什么?但愿我知道。”那封信很棒。

贝里曼的伟大当然包括他对语言技巧的彻底掌握。但他也证明了诗歌不仅仅是一种摆设,诗歌与生活本身,与我们的生存方式之间有着根深蒂固的联系。

约翰·贝里曼(John Berryman,1914– 1972) ,美国诗人,二十世纪美国自白派诗歌奠基人之一;赖特的同事及好友。

S:成为一名诗人意味着什么?

W:我只能告诉你这对我来说意味着什么。我认为自己首先是一个手艺人,一个贺拉斯式的手艺人。我最喜欢的诗人是爱德华·托马斯,我想成为的大师是贺拉斯,他能用完美无瑕的诗句幽默而亲切地写作。我这辈子可能已经实现过两次了,而这就是我想成为的。

当然还有许多其他类型的诗人。比如杰克·芬尼根。杰克·芬尼根是我的一个朋友,一位学识渊博的绅士,我有时会在杰克·洛夫特斯的酒吧里遇到他。爱尔兰诗歌有一个传统,诗歌本身就是对某人提出的问题的回答。有人问站在酒吧里的一个小伙:“你拿那些骰子干什么?”那家伙转身,回答道:

愿上帝让那个犹太女人安息

耶洗别王后,那个荡妇

把衣服从肩胛剥脱

到疲软的乳头

她探出窗外

在天竺葵丛中

又笑又闹像个半吊子

捯饬着她染色的头发

耶户王驱车去找她

她倾身向他爱慕地俯身

但他从灵巧的侧车发话,

“谁拧断那根垂着肥肉的脖子?”

就这样,她被扔出了窗外

像路西法样坠落

在马蹄下,他们殴打

让耶洗别没了知觉。

那具尸体没被埋进苜蓿里,

啊,她的一切都找不到了,

除了飞毛腿麦克因为声音好听

给我的这些灰白骨头;

曾经她舞动的身躯

让星光王子紧张冒汗,

所以我也要咔哒作响:

虽然她的鬼魂没了脊背

但那把老骨头里仍有音乐萦绕。

这是一种表达方式,“你唱出你的,我也会唱出我的。”顺便说一句,这首诗是爱尔兰诗人F.R.希金斯的《咔哒作响的骨头之歌》。

我认为这是一种文学传统,你不会相信的,但我在上帝面前发誓这是真的。前些天我去了洛夫特斯酒吧,见到了杰克·芬尼根。我说:“杰克,你好吗?”“好吧,教授,”他说,“你好吗?”然后我问了他一个问题——天呐,那是个现场问题。他不可能知道我要问他什么的。

我还想提及另一个爱尔兰传统。它基于纯粹的傲慢和对生活的决心。诗歌能保持生命本身的活力。只要你能唱出它,你就能够忍受几乎任何事情。你知道拉夫特里吗?安东尼·拉夫特里,生活在18世纪,盲人,不识字,带着一把竖琴。他站在一家酒吧里,有人问:“那个靠在角落里,手拿竖琴,可怜、虚弱的老头儿是谁?”拉夫特里转过身说:我是诗人拉夫特里,充满希望和爱,我眼中没有光芒,但有温柔而无痛苦,依心灵之光西行朝圣,虽然孱弱疲惫走到了道路的尽头,但现在看着我,我背靠着墙,正对着空空的口袋弹奏音乐。 "

S:你觉得做一个诗人很痛苦吗,就像背靠墙对着空口袋演奏音乐一样?

W:如你所知,我也是一名教授。我写过诗集,但我是一名教授。对我个人来说,教学是一门带给我更多快乐的艺术。我没有试图把自己看成诗人,我说的都是真心话。也就是说,与我的学生接触,阅读书籍,尝试与学生分享我的想法和感受,给了我更多的快乐,我将其视为一门高级艺术。记住,老师包括耶稣、苏格拉底、悉达多、梅斯特·埃克哈特。简而言之,便是如此。

S:诗歌是你自身无法逃脱的某种事物?

W:恐怕我不得不承认,我无法逃脱,在某种程度上,我认为这是一种诅咒。我想过很多次了。为什么我就不能当个木匠或杂工呢?

S:这背后是否有一种感觉,作为一名诗人,要对太多的事物太过在意?

W:不,对我来说并不如此。我在意很多事物,仅仅是那些碰巧很陌异的,碰巧对我来说很陌异的事物。虽然我说我的理想是成为贺拉斯式的诗人,但我怀疑这些事情也曾发生在伟大的贺拉斯身上。有时,有一种生命的力量,就像春天一样,在你甚至还没有请求它成形的情况下就神秘地成形了,这很可怕,太可怕了。这或许在我身上已经发生了几次——有几次我几乎可以毫不费力地完成那首诗。

S:哪些诗?你还记得哪些诗歌是一气呵成自我完成的吗?

W:一首题为《父亲》,另一首是《祝福》。如果你问我,它们从何而来?我或许只能答道,我怎么知道?作为一名诗人,有时,你得任由自己被生活摆布,但生活并不总是仁慈的。

S:你教过创意写作?

W:我试过教过一次,但完全失败了,因为我所能做的就是坐下来和全班同学交谈。有人会问我一个问题,某事我会怎么做,而我所能做的就是咕哝。这并不是说创意写作无法教授,它可以做得非常出色,就像我们所知的西奥多·罗特克的工作,他是一位非常伟大的老师。

S:他是你的老师?

W:是的,在四年时间里,他也是我的好朋友。

哦,慈父,在海上航行

腿要垂下来吗?

当然要,

你蠢到自己了,

否则,它们怎么行走?

罗特克曾经要对大量这样的写作进行艰难抉择。

S:他教了你什么?

W:他主要传授技艺,和洛厄尔及贝里曼一样,他是个完全自觉的手艺人。他明白,技艺和神秘想象之间的关系,并不是我们通常认为的那样。有人认为非常精细、自觉的技艺会抑制你的感受,但罗特克明白,精细、自觉的技艺可以解放你的感受和你的想象力。

西奥多·罗特克(Theodore Roethke,1908—1963),美国重要诗歌流派“深度意象主义”和“自白派”的先驱,作品获得普利策诗歌奖、美国国家图书奖等多项大奖。是赖特在华盛顿大学时期的老师之一。

S:我知道你获得了创意写作硕士学位。但我不清楚有多少诗人在科班学习过创意写作。这真的有用吗,或者说一个诗人必需自学那些最基本的事物?

W:我读创意写作硕士,是为了尽快读完它。难道你不应该靠自己来学习每一件重要的事情吗?斯坦利·库尼兹曾对我说:“你必须进入自我的深渊,真正的深渊,然后你必须找到自己的方式爬出来。这不可能是别人的方式。它必须是你的。”

我来告诉你我为什么通过写一本诗集来拿硕士学位,我想成为一名认真的教师,我想通过非常途径拿到硕士学位,这样我就可以认真攻读博士了,我做到了。我博士写狄更斯。作为一名教师,我的主专业是英语小说史。

S:那作为诗人呢?

W:哦,(小说)里面有很多诗!“陈旧又衰老衰老又悲伤悲伤又疲倦我回归你,我冰冷的父,我冰冷疯狂的父,我冰冷疯狂可怕的父,直到逼近他微小的身形,混乱和它的混乱,呻吟着,让我淤陷海泥和盐病而我加速,我唯一的,进你的怀抱。”出自《芬尼根守灵》。

你想不想听另一段?来自《项狄传》。叙事者特里斯舛一直在尝试去他的出生地。在第九卷第八章的结尾,他认为自己终于能搞清楚自己被孕育那晚发生了什么,但后来他突然想起了他的叔叔托比告诉他的事情,他被孕育那晚,他的父亲沃尔特·项狄和母亲吵架了。争吵谁把猫放出去、谁来给时钟上发条之类的事儿。在争吵的中途,劳伦斯·斯特恩突然打断了自己的叙事者,他说了这句话。这是小说中的散文:“我不想再争论这件事了:光阴荏苒:我写的每一个字母都告诉我生命随着我的笔如何飞逝;生命中的每一天,每一时,比你脖子上戴的红宝石更为珍贵,我亲爱的珍妮!每日每时就像大风天的轻云一般,飞过我们的头顶,永不复返——万事逼人——当你在转动那把锁时,——看!生命已生华发;每一次我吻你的手道别,以及随后的每一次分离,都是你我即将永诀的前奏。——上天对我们俩发发慈悲吧!”然后,整个第九章是:“现在,不管世上人对那声呼喊怎么想——我都不会买账的。”不一会儿,他又会在小说里打断自己。“你想知道珍妮是谁,是吗?好了,你还是顾好自己的事儿,回到正事上来吧。”

S:我想问一下,哪些诗人影响了你早期的作品,你从他们那里学到了什么?

W:“蓦然间风变得温柔,

春天又来到了这里;

山楂树抖动着嫩绿的芽孢,

我的心也充满痛苦的蓓蕾。

整个冬日我的心麻木如斯,

大地也一片冰封和死寂,

我从未奢望过春天会来,

我的心还会醒来。

但冬天已瓦解,大地已苏醒,

小鸟儿们又开始了鸣唤;

山楂树篱发出了嫩芽,

我的心也发出了痛苦。”

你能猜到这首诗是谁写的吗?

S:罗宾逊?

W:估计你永远也猜不到。鲁珀特·布鲁克。在十六岁时阅读,他是个非常好的作家。“蓝色的夜晚无尽的纪念柱拥挤着……”人们从未给过他什么关注和好评,但他真的非常棒。他已经去世了。

S:在《绿墙》的附注中,你提到了罗宾逊和弗罗斯特的影响。

W:嗯,那时我年纪大了一些。写那本书的时候,我二十七岁。我能告诉你当时都在考虑些什么。我写过一首名为《圣犹大》的十四行诗,在这首十四行中,我试图在技术层面做两件事:写一首真正的彼特拉克体十四行,同时也是一首戏剧性独白。这是从罗宾逊那里得到的启发,他有一首十四行诗叫《安南代尔是怎么出去的》。你知道“出去”是什么意思吗?这是医院对死亡的传统说法。某某昨晚出去了。安南代尔是罗宾逊以前写过的一个角色,但在这首特别的十四行诗中,医生在说话。而且,像通常的戏剧独白一样,他在和另一个人说话,所以你所做的就是无意中听到一个人在说话,而另一个人在倾听。那个医生是乔治·安南代尔的朋友。乔治·安南代尔是个酒鬼,死得非常痛苦,所以医生给他打了一针。这就是“引擎”这个词在诗中的意思。他给他打了一针,让他死亡,也就是实施了安乐死。然后他喝醉了,在诗中他和乔治·安南代尔的另一个朋友聊天。他想做什么?罗宾逊——伟大的罗宾逊——把你吊在那些话语里,他想做什么?下面是这首十四行诗:

他们叫它 “安南代尔”——我也在那儿

手舞足蹈。搜词摘句,来应付:

骗子、医生、伪君子和朋友,

我注视着他:这情景并不美好

就和我在别处看到过的一样:

一台我无法修理的仪器——

一具残骸,地狱横在他和末日之间,

安南代尔的遗骸,而我就在那儿。

我了解那具遗体一如我了解那个人;

所以把这二者归并为一,如果你能,

请记住你所了解的我最坏的一面。

现在,像我一样审视自己,在现场——

操控着一种纤微的引擎。你看到没?

像这个……你不会吊死我吧?我想不会。

然后就有了我那首关于犹大的诗,我觉得,犹大是最终迷失了的背叛者。我不认为那首诗是对罗宾逊的刻板模仿,但我明白,如果没读过罗宾逊的十四行,我不会写那首诗。

S:你从弗罗斯特那里学到了什么?

W:我想,首先是他面对宇宙时深邃、令人生畏且极具悲剧意味的视角,于我而言这就是真实。我从没说过生活是无意义的,我说过它是悲剧性的。我认为这一点非常宝贵。天啊,有时我觉得自己太快乐了,不知道该拿自己怎么办。这真是太痛苦了。而且,从技艺上讲,弗罗斯特也有独特之处。他懂得如何剔除形容词。一个例子是他的诗《倒伏》。这是首很短的诗,里面有一个副词——“的确”——那个副词,在我看来,子弹样一击必中。

S:弗罗斯特——美国伟大的自然诗人。你会称自己为自然诗人吗?

W:部分层面,会。

S:我之所以要问这个问题,是因为你早期诗歌部分是自然诗,但也有很多关于人的诗。《树枝不会折断》几乎完全是一本自然诗。《我们聚在河边好吗》则是另一回事,更个人化。而那些可能源于你在纽约的生活的新诗歌,几乎都是都市诗。我的意思是,这里有都市景观,而不是早期的明尼苏达和俄亥俄的景观。

W:人类不幸地成了自然的一部分,也许自然会有自我意识。哦,我多么想成为一只山雀啊!但我不可能成为一只山雀,我所能成为的就是我自己。我热爱自然世界,我意识到其中的痛苦。所以我是一个书写自然中的人类的自然诗人。我爱尼采,他称人为“生病的动物”。

S:你最喜欢自己哪本书,觉得哪本最好,这么问公平吗?

W:是的,很公平。我最喜欢的诗集是《圣犹大》。在那本书中,我试图接受我感受到的自己生活的真相,那就是一个人做了很多来寻求幸福,但他却并不幸福。我没有幸福的天赋。但有些人的确有。我有一个朋友,一个学生,你昨天也听到我在电话里告诉她纽约某栋高层建筑是座妓院。她大笑着大吼大叫,说这消息会让她兴奋一整天。我没有那种天赋,我希望我有。在《圣犹大》中,我试图面对这样一个事实:我不是一个天生幸福的人。有时我很幸福,但从本质上讲,我是个可怜的混球。我试着用我能找到的最清晰、最完美的形式,用所有传统的方式来接受这一点。这在一定程度上是一种自卫行为,因为当时我很痛苦。在我完成那本书之后,我就永远完成诗歌了。我当时真的相信,我已经尽可能清楚、直接地说出了我必须说的话,对于这门艺术,我已没有什么可做的了。

S:你以前跟我说过。当时遇到了什么问题,你又是怎么重新开始的?

W:那时候,出于个人原因,也出于艺术原因,我走到了一条死胡同。当时我很绝望,通常能安慰我的是词语——我总能求助于它们。但突然间,在我看来,词语本身死了,我的意思是在我体内死了,我不知道该怎么办。当时,罗伯特·勃莱的杂志,我们称之为《五十年代》,出现了。我给他写了一封长信,因为他的杂志上有格奥尔格·特拉克尔一首诗的译文。几年前,在维也纳大学,我读过特拉克尔的德语诗歌,而我当时不知道该怎么处理那些诗歌,不知何故我意识到,那些诗歌具有一种生命的深度,正是我所需要的。特拉克尔是一位用平行结构写作的诗人,只不过他忽略了对一个意象和另一个意象之间的关系进行中介性和理性的阐释。我觉得,特拉克尔对我的影响不亚于任何人。有趣的是,我读到罗伯特·勃莱的杂志后,给他写了一封信,长达16页,单行距。他的回复只有一句:“来农场吧。”我就去了那个农场,我们一见面就开始一起翻译特拉克尔了。

你真应该看看我们一起工作的样子。我们早上起来,甚至都不看对方一眼。我们来回踱步。他会转过身不看我,然后对他妻子卡萝尔说:“是啊,他喜欢J·V·坎宁安”,然后我就会引用坎宁安的诗句,来抢他的风头。我们会坐在一起凝视对方,我们会说一些即使是对《巴黎评论》我也不会再重复的话。我是他的家人,我是玛丽的教父,他们爱我,救了我的命,我指的不仅仅是我的诗歌生涯。一想到卡萝尔·勃莱就能战胜绝望。别介意我对人类理解的肤浅,在我看来,卡萝尔是有史以来最崇高的人之一。

罗伯特·勃莱(Robert Bly,1926—2021),战后最杰出的美国诗人、作家和翻译家之一,和詹姆斯·赖特是一生如影随形的挚友。还和赖特一起创立了“深度意象派”。

S:他当时是否对你的创作产生了可归因于他的强烈影响?

W:是的。他让我清晰认识到,我试图掌握的诗歌传统并非唯一,而且在这种传统中,我已走进了死胡同。他提醒我,诗歌是一种可能性,尽管所有的诗歌都是形式化的,但存在很多形式,就像存在很多感受的形式一样。

S:随后出版的是《树枝不会折断》。这些诗歌是怎么出现的?

W:这本诗集的中心,是我重新发现了早已被我遗忘了的,身体的无穷乐趣。每个星期五下午,我都会去勃莱的农场,那里有很多动物。西蒙是一只艾尔谷犬,但体型和大丹犬差不多。还有一匹马,大卫,我美丽心爱的大卫,那匹凹背的帕洛米诺马,西蒙和大卫经常去勃莱的谷仓。大卫会站在那里眺望通往南达科他大草原的玉米地,西蒙会坐在它身边,他们会在那里待上几个小时。有时,我坐在前廊上看着他们,有时我也会走到西蒙身边坐下来。西蒙和大卫都不会盯着我看,我感到很幸福。他们允许我加入他们。他们喜欢我。我无法忘怀——他们喜欢我,西蒙没有咬我,大卫没有踢我;他们只是待在那里。我一屁股坐在地上,和他们一起眺望着玉米地和大草原。我们就待在那里。一天下午,一只地鼠从洞里爬出来,看着我们,西蒙没有扑过去,大卫没有踢他,我也没有朝他开枪。我们在那里,我们四个在一起。所有我能想到的就是,有时我也可以很快乐,但我却忘记了这一点,而和这些动物在一起让我回想起了这些。这就是这本诗集的主旨:重新发现。我一点也不讨厌自己的身体。我非常喜欢自己。西蒙走丢了。大卫,长着罗伯特说的那张美丽而敏感的脸,被卖给了废马屠夫。我真希望我知道怎么和你讲这些。我的儿子马什,一个音乐家,也深爱着动物。

S:你觉得你的译者角色——譬如你和勃莱的合作翻译——对你自己的诗歌创作有什么影响?

W:这让我拥有了进一步的可能性,去言说一些我想从一开始就想言说的事物。不幸的是,我认为自己被诅咒了,我觉得我必须言说,要么我会死。我认为现在世界上大多数人活得都很不幸福。我不希望人们不幸福,我很遗憾人们不幸福。我希望我能做点什么。但我要面对这样一个事实:我无能为力。我想自从我开始写作,我都一直在努力言说。这也是我诗集的主旨。

S:《树枝不会折断》及后来的诗,被描述为超现实主义,你对此有什么反应?

W:它们不是超现实主义,而是贺拉斯主义和古典主义。如果它们看起来像是超现实主义作品,只能说明我试图达到一种清晰之境的努力失败了。它们不是超现实主义作品,我也不是超现实主义者。超现实主义的关键元素不在于结构和形式,而在于它很有趣。第一次世界大战之前,欧洲的理想是荣誉、正直、母亲、苹果派和国旗。参战的年轻人忽然发现这是一个谎言,他们被引向了自相残杀。法国的超现实主义者以喜剧作为回应,而我们唯一理解这一点的美国超现实主义者——不,我们有两个。一个是马尔科姆·考利的《流放者归来》。不,我们有过三位——E·E·卡明斯是另一位理解这一点的人。他在巴黎的草坪上小便,突然,一个警察抓住了他,他发现自己被法国人围住了,那是在战争结束之后,那些法国人对警察喊:“Reprieve le pisseur American!”——放了那个撒尿的美国人。

另一件事是,考利在那本出色的书中告诉我们的,他当时坐在一家咖啡馆里。服务生推了他一下,他把服务员推了回去,他想,就这么回事儿吧。但你知道,宪兵马上就来了,于是他用手捂住了脸。突然,他发现自己被咖啡馆里所有的人扛在肩上,他们抬着他在街上唱歌。而唯一一位理解法国超现实主义原则的美国诗人是来自俄亥俄的——还能是哪里——杰出诗人肯尼斯·帕钦。

S:在你的作品中,我最喜欢的是《我们相聚在河边吧》(Shall We Gather at the River)。我最喜欢的一点是它的完整性和连贯性。换句话说,它不完全是一首叙事诗,但也不仅仅是独立诗歌的集合。你对这本书有什么看法?

W:我非常小心翼翼地写作这本诗集来迫近那种效果。至于它是否成功,这是另一个问题,不该由我评判。绝不该!我非常清楚这本诗集结构完美,而且从第一个音节到最后一个音节,我都确切知道自己在做什么。

S:那是指什么?你在做什么?

W:我试图从死亡走向复活,再走向死亡,最终挑战死亡。好吧,如果我一定要告诉你,我当时试图写的是一个我爱的女孩,她已去世很久了。我试图在书中和她一起歌唱。我不是重新创造她,你无法重新创造任何人,至少我不能。但我想,也许我可以接受那种在我心中萦绕已久的感受。这本书被诅咒了,因为它是如此精心编织的梦。

S:你在创作诗集时,脑海里通常都有连贯性的构思吗?

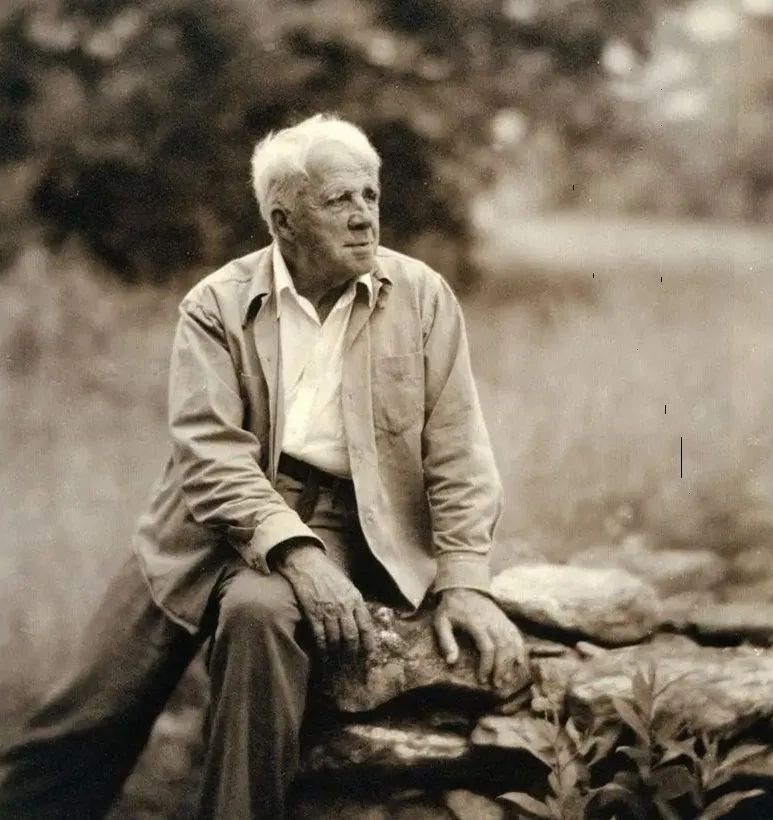

W:每次都有。我有没有和你提过罗伯特·弗罗斯特的话——这是一句非常贺拉斯式的话——如果你有一本二十四首诗的诗集,那本书本身就应该是第二十五首。我每次都努力如此,每次。

罗伯特·弗罗斯特(1874-1963),出生于美国旧金山。作家,是20世纪最受欢迎的美国诗人之一。他曾赢得4次普利策奖和许多其他的奖励及荣誉,被称之为“美国文学中的桂冠诗人”。

S:好吧,让我们再举一个例子。你在诗集《绿墙》中的组织原则是什么?你采用的是什么结构原则?

W:我试图从人的堕落开始,并且承认人的堕落是一件好事,一种快乐的过失,一种愉悦的罪过。然后我尝试用我的方式穿插编织自然诗和在自然中人类的苦难,因为他们是具有意识的。这是我的构思。但我不认为这本书在结构上很连贯,你知道,那本书删掉了大约四十首诗。

S:你删的?

W:我收到了奥登先生关于这本诗集的一封信,他说,“我觉得你应该删掉些什么,但删什么你自己决定。”一旦我动手删,就删掉了四十首,最终只留下了四十首。换句话说,我写的量很大。接着我就很纠结地削减修饰,压缩体量——来修剪这本诗集,换言之,就像人们修剪一棵树——这样它才能生长。这是我对一本诗集的想法。

W.H.奥登(Wystan Hugh Auden,1907—1973),英国著名诗人,继托马斯·艾略特之后最重要的英语诗人之一。

S:你对单首诗歌也这样做吗?重写和修剪它们?

W:是的,我经常重写我的诗,以至于有时我会搞不清楚哪一版才是最终发表的。在我认为我已经把一首诗打磨得恰到好处之前,是不会轻易放手的,而这就涉及各种奇怪的问题。其中之一就是你重写它,你得知道什么时候该停下来。巴赫是人类最伟大的作曲家,但在我看来莫扎特才是一位天使,造就他天使性的其中一点,就是他知道什么时候该停下来,什么时候该闭嘴。这样,他就为你写出了属于你的歌。我认为他是有史以来最伟大的……他就是春天。我认为他是一位天使, 一位降临人间的天使。造就他天使性的其中一点——他知道什么时候该闭嘴。知道了这一点,你坐在那里,就会意识到你自己的歌声正在音乐中苏醒。他能给你你自己的歌。想想看!上帝啊,我觉得那简直是奇迹,我觉得那真的就是奇迹。

S:你曾说过,对于一名诗人而言,如何成为一个手艺人是个问题。这是什么意思?

W:因为我在诗歌中的主要敌人就是口若悬河。我的家庭背景有一部分是爱尔兰裔,这意味着很多事情,但在语言方面,这意味着有时说话太轻易了。我一直在思考贺拉斯的观点,拜伦在一封写给默里的信中非常准确地表达了这一观点:“写得轻率,读得遭罪。”我的毛病就是口若悬河。我说话和写作都太轻易了。斯坦利·库尼兹是我的心目中的大师,他告诉我他也面临着同样的问题。他的书都很简要,我的也如此,他一直在竭力精简它们。我毫不怀疑,有些诗人通过某种天赋就达到了旁人渴求的难度。但无论诗歌是什么,它都是一种挣扎,而诗歌的敌人,致命的敌人就是口若悬河。这也是我努力精简诗歌的原因。

S:当你坐下来写诗时,会发生什么?你是从一个想法、一个主题、一个节奏开始的吗?

W:就我自己而言,通常是从节奏开始,而非想法。我不知道自己将要写些什么,我写完之后的四分之三的时间里,我甚至不知道自己写了什么。我不会说我是一个失意的音乐家,但我热爱音乐,我想这就是我通常以这种方式开始一首诗的原因。音乐让我对诗歌中的数量的可能性有了更深刻的认识。

S:但你能做到吗?真能把音乐性的品质转变成文字吗?

W:伊丽莎白时代的诗人们的的确确做到了。当他们发明素体诗时,不知为何他们也领悟到这是一种可唱可念的方式。但他们并没让这种形式支配他们。见鬼,能找到一万个例子——莎士比亚在他的戏剧中融入了歌曲,本·琼生写了许多优美的歌曲,约翰·道兰爵士,世界上最伟大的音乐家之一,当时正值巅峰。约翰·哈灵顿爵士、约翰·戴维斯爵士和他的《认识你自己》、乔治·皮尔。他们都是。

沃尔特·惠特曼也懂得怎么做。虽然他没意识到自己在做什么,但他做到了。让我举个例子,他的诗歌 《我听见了你,庄严甜美的管风琴》有这样的诗句,你不需费力就能听出效果:“秋风,我漫步于黄昏的树林听到你在上空长叹忧伤如斯。”

S:我们在谈论诗集里的条理性。在整理《诗集》时,你脑海中有没有一种整体统一性的考量?有位评论家称他发现你所有早期诗集中都存在一种探寻,但这种探寻在“新诗”部分得到了解决。

W:等着看我的新诗集。我出版《诗集》是因为我正在写一本新诗集,而之前的诗集都在阻碍我往前。我想这(出版《诗集》)可能是把它们从脖子上拿下来最实用的方法。一旦我完成了某事,我就必须摆脱它。我之所以出版《诗集》,也是因为我是时候滚出该死的美国了。

S:新诗集名为《两个公民》,书名意义何在?

W:我的妻子安妮,她对我太重要了,她介绍我去欧洲,我们都喜欢欧洲。但我们清楚,我们也爱美国。我们清楚,美国人善良,但迷茫,此时此刻,他们正遭受着巨大的痛苦。这个国家如此有活力,有如此多的好人,善良、聪明的好人。但到底是哪里出了问题?请允许我引用门肯的话, “这个国家有许多人,有的俊美,有的睿智,但卡尔文·柯立芝却是美国总统。这就像一个人坐在盛宴前,却转身吃苍蝇自娱。”

安妮几年前曾在罗马海外学校和巴黎的美国学校教过书,所以她让我试着去法国和意大利。我自认是一个维也纳人,娴熟德语。安妮能说点儿法语和意大利语。我们是两个公民,混球王八羔子美国的公民。但我们同样也是欧洲公民。

《两个公民》以对美国的诅咒开篇。在那本诗集中,有一些关于俄亥俄我的家乡的野蛮诗歌,如果没有遇到安妮,我是写不出这些诗歌的。她给了我力量,让我可以同时坦然接受我所爱和所恨的事物。在这本书的中间,在诅咒和最后的悲伤表达之间,有一长串的爱情诗。我从没写过这么令自己厌恶的书。不管别人怎么看,我觉得这就是最后一本了。如果我再写另一个,就让老天收了我。

尽管我不喜欢那本诗集,但我喜欢它背后的东西,因为它直接源于我的新生活,我和安妮的生活。我们原计划去欧洲旅行,但那时已是暮春,我正在努力完成《诗集》。我感到很空虚,但安妮让我坚持下去。她甚至包揽了所有打字的工作。于是我们完成了这本书,签了合同,交了手稿,就动身出发了。这是我有生以来第二次认为自己永远与诗无缘了。我当时一直觉得我永远与诗无缘了。我们在巴黎住了好几天,每天早上出门。我们会去市场,然后去大教堂看看城里发生了什么,然后带着奶酪、点心和葡萄酒去吃午饭,然后上床睡觉。到了傍晚,我们就出去喝开胃酒。让我大吃一惊的是,我又开始写诗了,它们变成了情诗,感恩的情诗。整个夏天都是如此,从巴黎一直飘荡到法国南部,再到了意大利。

1972年8月,安妮和詹姆斯在圣母院前面。

我早前告诉过你,我最爱《圣犹大》,因为那时我已经接受了自己的痛苦。但这本新书几乎是《圣犹大》的复活。事实上,也许我应该采用唐·霍尔向我建议的书名。他是一个很好的人,喜欢起书名。他给我建议的书名一个是《圣犹大之子》,另一个是《犹大遇见狼人》。他是个好人,优秀的诗人,当然也是最睿智的诗歌批评家之一。这种人太少了,少得可怜。这是我们面临的一个问题,因为如果没有真正的批评,就没有真正的诗歌。

S:你的诗《诗艺:最近的批评》是关于文学批评的吗?

W:不是,这是首关于我的长辈艾格尼丝的诗,她是一个遭受了巨大痛苦的女人,缓慢垂死许多年。我对这个国家文学批评和现实生活之间的差异感到非常愤怒,我想我可能会写一首自己的诗歌,讲述这个国家真正发生的事情。

S:你认为理想的批评应该是什么样的?

W:向年轻诗人传授技艺和想象力之间关系的至关重要性。因为没有技艺(我指的是积极运用智慧),想象力这种神秘而可怕的东西,就不可能自由。我们必须自己学习很多东西,而你们,年轻诗人们,能够看到默温、迪基、勃莱、金内尔、斯塔福德和玛丽·奥利弗(她有着独特的纯净和温柔),我的意思是,美国的可能性是一种不可思议的形式可能性,远远超出我们的教材和课堂。

S:在我们的交谈中,你提到了几位非常优秀但几乎被遗忘的诗人——爱德华·托马斯、鲁伯特·布鲁克等。当然,你还有一首间接写给埃德娜·圣文森特·米莱的诗。为什么我们总是忘记这样的好诗人?

W:我没有答案。你怎么解释人们把约翰·多恩遗忘了几百年的事实?我们不可能一下子记住所有事物。我们确实拥有一些人物,他们理解面对死亡和痛苦时生活的强度和真正的美。除了爱,我们还能拥有什么?我们必须拥有它,因为除此之外唯有死亡和痛苦。我认为,这就是那句震撼人心的话的意义,“上帝是爱”。整个文化都是围绕这句话而建立的。既然我们快结束了,我想给大家讲两个故事。第一个是来自波兰西部的哈西德派的故事:

有一个正统派犹太裁缝,他清楚赎罪日应该去会堂礼拜服侍。但他没有去。第二天,他见到了拉比。

拉比说:“好吧,让我们来找个借口。”

裁缝说:“师傅,昨天,我下决心去店铺后头找上帝亲自谈了谈。”

“好吧,”拉比说,“你对他说了什么?”

“嗯,我说,‘上帝,你无所不知,知道我所有的罪。但为了您的方便,我还是会重复一遍。我年轻时有一次打了一个孩子耳光。我当裁缝时,给一个人做了一条裤子,但没有把剩下的布料还给他,而是自己留了下来。我可能还犯过其他事,可我记不清了,上帝啊,你无所不知,而且你全都记得。但据我所知,以上就是我的罪过’。”

“接着讲,”拉比说。

“然后我说:‘上帝啊,你允许孩子们生下来就没有眼睛。你允许所造的人类因为自身的不快乐,甚至在互不相识的情况下自相残杀。您无所不能,您无所不知’。”

于是拉比说:“继续。”

裁缝说:“我告诉他:‘上帝,让我们比较一下我们的罪过吧。如果你原谅我的罪,我也会原谅你的’。”

拉比停顿了一下,然后大喊道:“你个白痴!你怎么这么轻易放过他?昨天是赎罪日。你本可以逼他派弥赛亚来!”

S:真是个离奇迷人的故事。

W:是啊。我们的现实生活才是最离奇迷人的。赫舍尔拉比已经去世了。唉!回到明尼阿波利斯后,我结识了一些穆斯林朋友,他们邀请我参加斋月后开斋的第一场宴会。斋月是在春天举行的仪式,穆斯林在这个仪式上提醒自己,地球上有如此多的贫病穷苦,从黎明到傍晚,他们都不吃不喝。但穆斯林也有他们的正统派,他们的建制派。

公元八世纪,一位名叫曼苏尔·哈拉杰的男子来到巴格达城。他是一名苏菲派信徒。苏菲派是一个穆斯林教派,他们听说过耶稣,相信耶稣是圣人。苏菲派人物很多,但我最喜欢哈拉杰。他是这样做的。他去找了巴格达城的主要当局,说:“我要努力像耶稣那样生活。我知道发生在他身上的事”——记得那是八世纪——“我记得发生在他身上的事,我知道如果我试着像他那样生活,你们会害怕,我知道你们会对我做什么。我想事先告诉你们,我不恨你们。”

当然,他们狐疑地看着他,说,“又是个疯子。”

然后他走出去和人们交谈,说:“我们为什么不试着彼此相爱呢?”

最后,他们抓了他,把他钉在十字架上,砍下了他的右手和左脚,把他倒钉在十字架上,黎明后他还活着,大臣亨利·基辛格出来问他:“你昨晚又在宇宙中飞行了吗”。

他临死前说:“不,我只是悬在那里,独自一人,在群星中。”

我还要给你讲一个。这是个笑话,穆斯林笑话。你会喜欢的,它非常有趣。我在这个世界上最好的朋友之一,加齐·加拉尼。他来自伊拉克巴格达,我以前在圣保罗经常见他。那儿之前有个酒吧,钢琴酒吧,叫“明家”。我常会接到一个电话:“你好,吉姆?”

“加齐,你在哪里?”

“我在‘明家’。下来喝一杯吧。”

然后我就会过去,那里有位九十岁的老太太演奏一战时的伤感恋曲。加齐坐在那里,看起来像丹尼·托马斯。我会问,“你感觉怎么样,加齐?”如今如果用英语来问某人感觉如何,当他感觉很糟糕时,他一般就会说,“我感觉很糟糕。”

但是,加齐会摆出祈祷的姿势,然后用阿拉伯语回答:“如果我们家卖裹尸布,人们就不会死了。”

如果我儿时的梦想成真,我的国家就不会死了。

*注:该访谈发表于发表于《巴黎评论》1975年夏季刊(总第62期)。

《再度唤醒世界:赖特诗选》

[美] 詹姆斯·赖特

厄土 译

雅众文化 | 北京联合出版公司

雅众诗丛·国外卷

本诗集由赖特遗孀安妮·赖特及挚友罗伯特·勃莱于2005年合力编选,系赖特迄今为止唯一的诗选版本。该选本精选了赖特创作生涯50年间的82首作品,囊括了诗人各阶段最具代表性、最富影响力的作品;基于两位编选者对英语诗歌的深刻洞见和对赖特人生及创作理念的刻骨共情,凝练且全面地向读者呈现了一个亲切、纯粹的赖特,彰显了赖特诗歌中重新发现“此时此刻”和“照亮生活”的语言之光,意在重塑我们与世界的亲密性,进而唤起我们通向内在心灵,获得生命顿悟时刻的旅程。

关于译者

厄土

诗人, 译者。毕业于南京大学。出版有诗集《舌形如火》,译著《鲍勃·迪伦诗歌集》(合译),《再度唤醒世界:詹姆斯·赖特诗选》等,并译有詹姆斯·芬顿、齐别根纽·赫伯特等诗人作品。现居上海。

主理人:方雨辰

执行编辑:星月

原标题:《重新发现生命的自我更新之力|《巴黎评论》访谈詹姆斯·赖特(厄土 译)》