文化中国行·长江之歌|溯江散记①:崇明江畔,当诗人回乡

奔腾的长江,出青藏高原,穿高山峡谷,过峻岭险滩,经江南水乡,最后从上海而入海,海纳百川,成其宏阔。文化如水,浸润无声;文明如潮,江声浩荡。

澎湃新闻联动长江经济带和长江沿线共13省(区、市)主要媒体,近日陆续推出“文化中国行|长江之歌”之《溯江而上》专题,从长江下游溯江而上,对长江沿岸的文化遗址、博物馆、美术馆、山水诗文、非遗等进行报道。本文为“溯江散记”第一篇,与撰写《长江传》的八旬诗人行走江畔,回到长江入海口的崇明岛。

“文化中国行|长江之歌”之《溯江而上》专题海报

汽车驶上十多公里长的上海长江大桥,天地间顿时一片宏阔——灰黄的江水宛然在目,长桥如龙,一直在伸展绵延,远方的崇明岛一痕青绿,隐隐约约。

“年轻的时候,每次看到长江,都是泪流满面。我的家就在北支流边上,长江的涛声常常流淌进我的梦乡,我的席子,我的枕头,周边好像都是长江,有时候还能听见江轮的汽笛声……”八十岁的老诗人徐刚说完这话,便不再吱声,入神地望着车窗外:长江之尾的波光,连绵不断,一掠而过。

然而这并非近乡情怯,因为不过一两分钟后,诗人关于长江,关于崇明的记忆即如开闸的江水般……那一天,从早到晚,老诗人前后讲了七八个小时,以至于过几天再遇时,听一直陪伴他的建邦兄说:“老人家那天大概太兴奋,讲累了,回来便吃药,感冒了。”

一时有些自责。然而回头一想,这责任大概并不在我,而在于诗人身上那片浓得化不开的乡情,在于长江的涛声。

有故乡可回的人是幸福的。

“我喜欢海德格尔的那句话:回到故乡,是诗人的天职。”徐刚说,“我曾经在一本书里写过一句话:‘我身上的血脉是长江的最小的支流。’为什么?因为我是喝长江水长大,影响我最深的就是长江文化,就是崇明岛。”

生于1945年的徐刚青年时期以诗歌散文成名,北大毕业曾辗转回家乡,后被调至《人民日报》文艺部,近年深耕传记文学与生态文学,去年又修改再版了《长江传》——这大概是长江的第一本传记。

因为上海图书馆的展览“自然笔记”,前些天徐刚回到了上海,策展人是石建邦,也是土生土长的崇明人,自称“刚丝”,于是张罗起一场八旬诗人的回乡之行。

崇明岛航拍

江涛

第一次见到老诗人,是在谢公春彦家。

大概是2020年,谢公春彦刚届八十,全不像现在蓄着长髯,多嘿然不语,生日时绘写了《八十上树图》,整个人似一团火,精力旺盛,每天不折腾一些事件决不会罢休。那年我们一起在上海筹备“庚子艺事展”时,他甚至凌晨三四点方入睡,展览原定的十人参加,最后被他硬生生扩增至七八十人,艺术家、学者、诗人、作家、收藏家……甚至京剧名角尚长荣都被邀参展,他似乎要把他的朋友圈能写会画的全囊括进来——徐刚好象就是那一次甫从北京抵沪,在高铁站便被他直接拽到家中,然后召唤我与建邦、天扬过来,一起研墨调朱,挥霍纸笔,复到楼下大涮火锅,胡扯乱聊,评说艺事。

现在已经完全记不清到底涂了些什么,说了些什么,对于徐刚,印象深的就是他狂放而不羁的笔触,显目的秃顶与两侧乱纷纷的白发。他说年轻时艾青曾要他好好梳头,然而他全然当作耳边风一般,言毕哈哈一笑,极是爽朗。

这当然是诗人的做派。

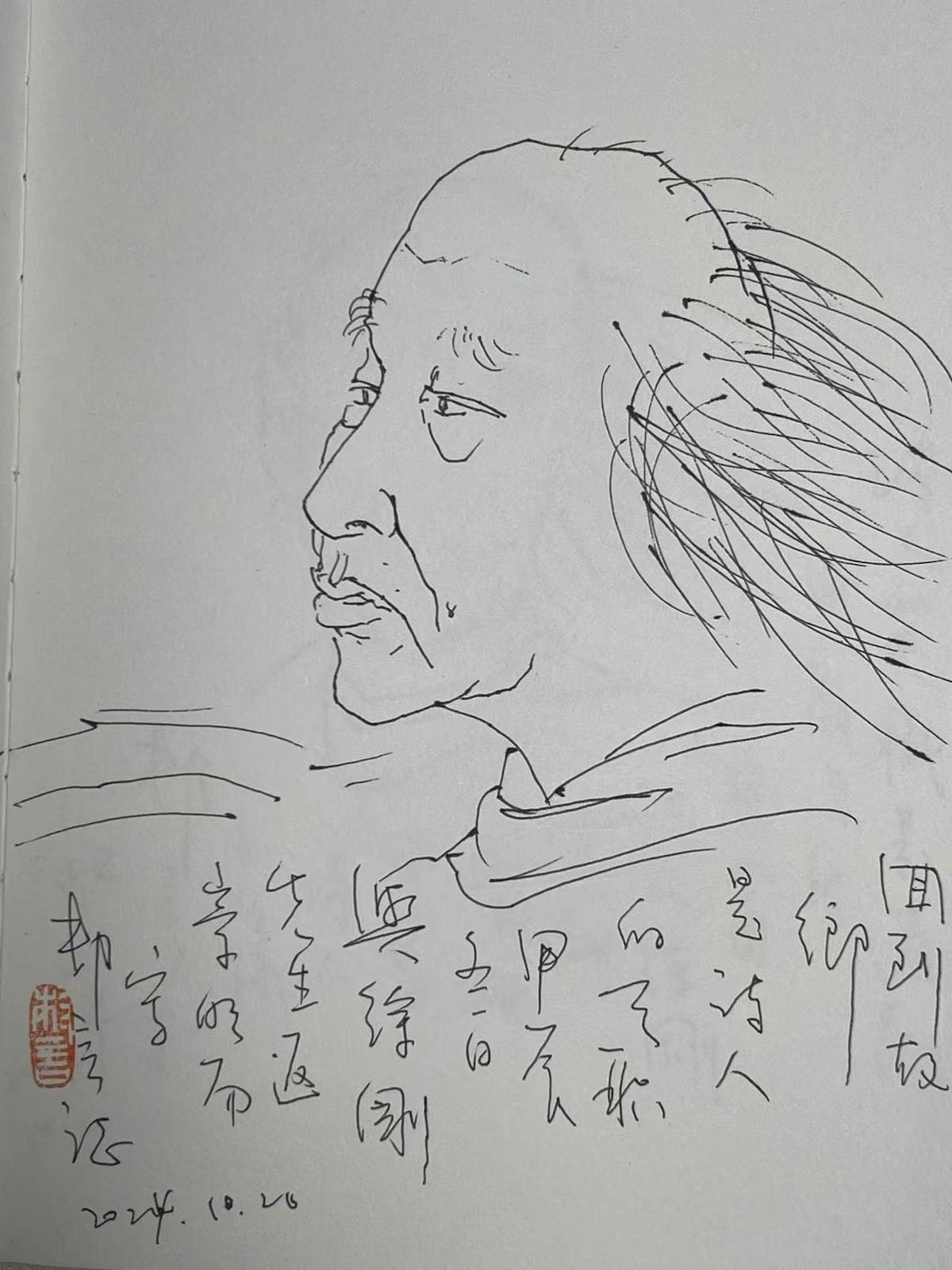

徐刚速写小像 顾村言图

再见徐刚即是因为“自然笔记”展览的回乡,他住在复旦大学附近,遂专门购了一本他最新出版的《长江传》,建邦兄细心,带上我两年前的画展画册《村言笔墨志》给他,翻看之间,颇是惭愧。

稍稍闲话后,车便向他梦牵魂绕的家乡崇明开去。

徐刚身上有一种属于长江入海口的宏阔,走路时跨步颇大,似闻铿锵之声,耳边白发飘逸,行走江畔时便四散飞扬,若风中飘散的苇絮,讲话中气十足,嗓音浑厚而有金石气,全不似八旬之境。

说起儿时江畔的种种,老人记忆极清晰,眼中有光,童心仍在。

尤其说起江水,语言声调之间便若闻涛声,攫人性情:

“其实很难表述儿时每天晚上都会涌进茅屋、涌到枕头边的长江的涛声,是怎样开启了一个顽童的心智。可以肯定的只是我为此而惊讶,有一种莫名的兴奋,由此还生出了各种疑问。正是这涛声,把我带进了崇明岛长江北沿的大堤上,那是个坑坑洼洼的堤岸,对一个孩子来说它又是高大的,我和我的小伙伴们爬上去,眼前的景色就完全不一样了:天地开阔,一片大江,大芦荡起起伏伏,连接着长江浑浊的波涛,还有船和帆……”

崇明孤悬江心,水灾频仍,他说他五岁那年,1949年发了大水:“大水一直汹涌进屋里,我被放在吃饭的桌子上,我的母亲和姐姐则蹚着水搬东西,屋子里能抓到鱼,还能拾田螺。我血管里的血,其实就是长江水。”

他的话总让我想起童年,想起故乡,1991年扬州等地的大水,何尝不是如此?自己印象里第一次面对长江是年少时从扬州乘渡船到镇江,所谓“京口瓜州一水间”,滚滚东逝的江涛,让一个少年顿时有了一种天地的宏阔,几乎什么话也不想说,只想静静伫立。

徐刚从初学写作开始,便试图把笔触伸向长江了。

“大江、土地和母亲,是我取之不尽的源头活水。我也曾一次又一次地溯流而上,在心里累积着长江的若干细节。直到1995年秋天踏访长江中上游防护林,1998年走进青海高原的苍茫荒野,回想各拉丹冬雪峰下姜根迪如冰川的初始流出。十多年来,环境文学的写作,使我有了一个始所未料的收获,即读了大量的自然、地理、环境乃至哲学的著作,生出了对地理和历史的亲近感。在我看来,文明的历程也相对具体了:总是一条或几条大河孕育着一时文明,总是一方水土养育着一个族群。文明的初创者从来不以为自己在创造文明,而只是为了繁衍生息,有一处可以安居的家园。文明发展到今天的悲哀恰恰在于:一方面我们仍然无可替代地依赖着地理大势、江河流水;另一方面,人类对这一切的敬畏之心越来越少,而只是贪婪索取、肆意践踏。”

长江总是使人心潮澎湃,长江又总是让人愁肠百结,于是自然而然地说起黄万里先生,说起大江大河上的种种污染与破坏……

诗人叹言,崇明大概是长江留下的最后一声叹息。

崇明学宫与第一粒沙

到崇明,除了早已通车的长江大桥,地铁也正在建设中,再过两年即将与上海接通——这算是上海最后通地铁的区县了,然而对诗人来说,却不无失落,他说“真正意义的崇明岛是孤悬海外的。”

孤悬江海的隐逸自由,水陆隔断带来的相对安全,远离政治经济中心的闲静,仿佛桃源一般,在诗人看来,正是崇明岛独特的魅力——这或许也只是诗人无可奈何的一厢情愿罢?

不过,崇明博物馆所在的崇明学宫却凝固了这个长江之岛的“孤悬海外”与历史记忆。

崇明学宫的泮池

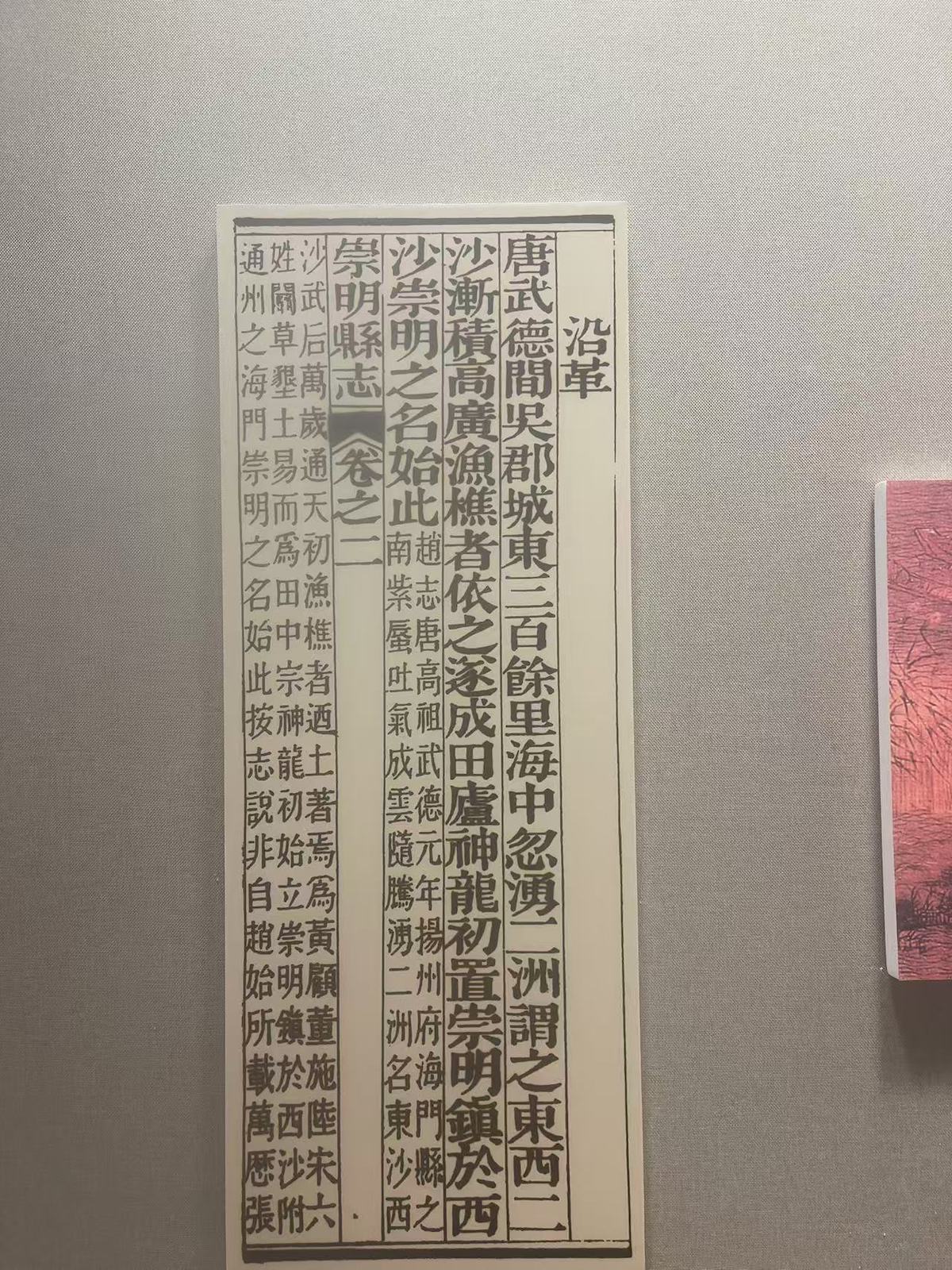

崇明学宫里关于崇明历史的文献

崇明学宫始建于元代,是目前整个上海地区面积最大的一座孔庙,东西牌坊、棂星门、泮池、大成殿、崇圣祠等建筑错落有致,里面有不少关于崇明沙洲成岛的文献。左宗棠在两江总督任上为精选勇丁创设渔团之奏折中,称崇明为江防第一重门户,并曾亲临崇明十滧港巡阅渔团阵容。

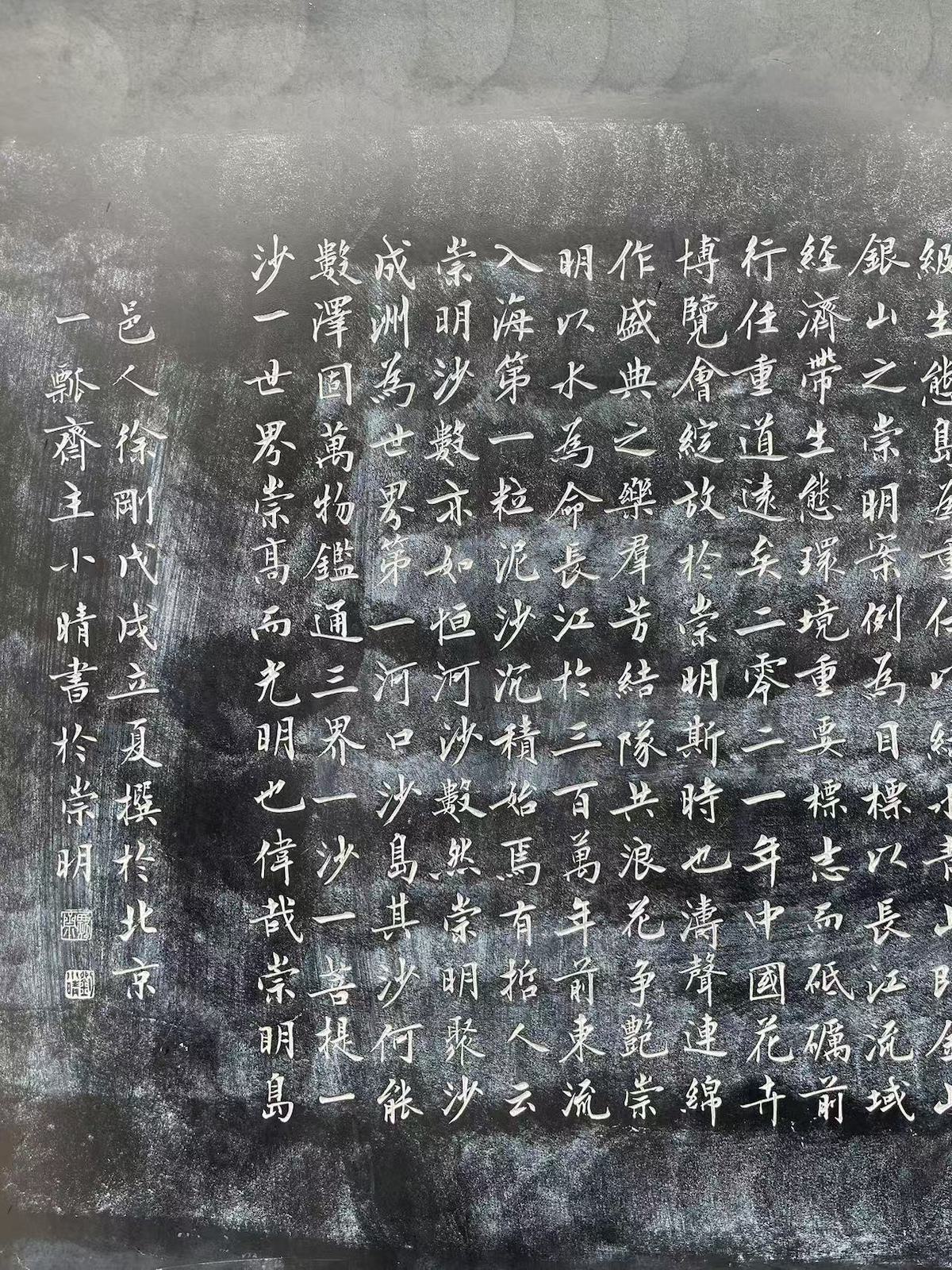

崇圣祠附近竖立着诗人十多年前撰文的《崇明成陆1400年记》石碑,开篇即言:“夫若以大浪淘沙视之,则1400年江海奔流,沙在天涯海角矣;夫若以上善若水视之,则长江携九州美壤1400年层垒叠加于江海中者,惟崇明岛矣!”

《崇明成陆1400年记》石碑局部

末则云:“崇明以水为命,长江于三百万年前东流入海,第一粒泥沙沉积始焉。有哲人云崇明沙数亦如恒河沙数,然崇明聚沙成洲为世界第一河口沙岛,其沙何能数?泽固万物鉴通三界一沙一菩提一沙一世界崇高而光明也,伟哉!崇明岛。”

对家乡的礼赞让人感动,不过文章天马行空,提出了崇明岛的“第一粒沙”,细想想,真是诗人之思,念之却又有着一种巨大的沧海桑田之感。

三乐学校

专程去了三乐学校——那是对诗人人生至关重要的一所学校,当年是一所初中。

“很难考,我生下三个月,父亲就去世了。是守寡的母亲日夜操劳,把我抚养长大。记得小学老师张其文要求以《光阴》为题练习作诗,我决定写写艰辛的母亲、早逝的父亲。在油灯底下写到半夜,才憋出生平第一首诗。开头几行说:‘父亲在我出生百天时就死了,/把我留给母亲、留给光阴。/总想让光阴还我父亲,/看见的却总是母亲种花地(庄稼)的身影……’张老师后来将之刊登在学校墙报上,奖给一本《唐诗三百首》、一本《诗经》、一支钢笔,这真是莫大鼓励,后来考取了三乐中学上初中,因少学费,就想减轻家里负担,辍学留在母亲身边帮做农活。但张其文老师听说后,坚决不准,并专门来家访,对母亲说:‘再穷,也要让伊读书。他是做诗人的料。’母亲哭了,听了老师的话,卖掉了山羊、鸡蛋,凑钱作学费。”

年少的诗人终于到了三乐中学。

一个尾声是,他后来从中学回家,听说那么爱惜学生的张其文老师竟然在小学教室悬梁了,因为——被打成了右派。

一阵喟叹。

一百多年的三乐中学居然仍在,原址原校,门前的花岗岩校碑上有七个大字“崇明区三乐学校”,右上贴着一块蓝色的小铭牌“上海市崇明区庙镇学校(三乐校区)”,门紧闭着,向传达室的门卫说明访问的来意,门卫憨厚,也就让我们进去了,只是告诉我们说:“学生越来越少,现在这里学校现在没有学生了,都到庙镇去了。”

三乐中学创办于1907年,取孟子“父母倶在,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教之,三乐也”之义。

进入校园,迎面的教学楼刷着三行大字:“乐于学习,乐于教育,乐于创新”,是为新三乐乎?“三乐”寓义之变,又是一叹。

弯过门去,三乐中学原有木结构雨花楼,当年诗人求学时只有读初三才能升到楼上,“因为对楼的爱护,光脚从泥路上走来的同学,都会提一桶井水,把泥脚丫子冲洗干净,穿上书包里带好的布鞋,然后上楼。”

雨花楼当然不存,原址建设的是一坐四层水泥教学楼,楼前一松一柏,约百年许,聊以慰其访问母校之情。校园中且有陶行知先生像,署“万世师表”四字。

又遇到一位老妇人,是比他低两届的校友,居然还记得他,两人唠了一些往事后,遂一起到陶行知先生像鞠躬,辞别诗人的母校,向诗人的旧居开去。

乡音无改

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”唐代诗人贺知章的名句用在老诗人身上,同样贴切。

因为“儿童”二字,诗人说起五六岁的时候,碰到邻居岁数大一点的,都被称作“小官人”,真雅气毕现,但乡下农人更多的俗称是“小棺材”,“长大了,在读过的古典作品中读到了‘官人’这一称谓,便心有所动。‘小棺材’一般理解是骂小孩的话,因为从小听多了,回味起来却又觉得这看似骂人的话中,有亲切之爱意,绝非咒骂。”

一俗一雅,并存乡间,崇明语言与江北岸的海门、启东语言相通,皆属吴语系,据说最早源于苏州北部地区,后孤悬江海间,自当留存不少古音的雅意。

上海对顽童亦可戏称为“小赤佬”,而在扬州镇江之间,多称“小把戏”,泰州等地,或称“细伢子”,同样有亲昵之爱意。

乡音言说间,下长江大桥已在崇明岛开了一个多小时,稻田深处,终于到了诗人真正的家乡:崇明岛西北部的保东村。

稻田,田埂,竹篱,民沟,柿子树,芙蓉花,青毛豆,山芋藤,还有,甜芦稷……一切都是儿时熟悉得不能再熟悉的。

儿时住过的房子虽经改建,但依然如旧。

房西一条杂沟,水流清澈,水面散布着几蓬菱角,星星点点的水荇,稀疏的苇丛,还有水蜘蛛,不知名的鸟儿……

竹篱外面,静立时,诗人指着杂沟边那棵老柿树说,儿时伯父每当柿子成熟,摘下柿子,总是让他第一个吃,如今的老屋内,即住着他伯父的后人,他的三嫂与侄女。

打开门,回家。

一只正在觅食的黑母鸡受了惊吓,撒腿急匆匆地跑去,惊动了打盹的狗,一大一小两只狗于是踞伏着,吠个不停,真所谓“鸡鸣狗吠皆乡情”,还有,窗台上晒着的老南瓜,崇明金瓜,老丝瓜,香芋艿……似乎都在微笑。

窗台上晒着的老南瓜,崇明金瓜,老丝瓜

乡间柿子

一个系着围裙的干练妇人搓着双手迎上来,爽声笑着,是他的侄女。

“怎么突然之间转来,晓得也不晓得,怎么也不提早说一声?”侄女在佯怪他,看得出,是发自内心的高兴。

诗人笑着,那是一种真正的返乡的笑。

他听到了真正的乡音,比如“转来”——崇明人常用的见面用语,“儿时每次出门,‘早点转来’总是母亲的叮咛,还有,出门玩时,与另一处人打招呼时,必须要喊,大声地喊,直到我儿时,乡下旷野,从昼到晚,总是有喊声四起,‘喊伊过来!’长大后我与堂兄堂嫂、东邻西舍打招呼时,他们则会纷纷嘱咐‘多转来望望娘!’走远了,转了多少地方,总是要转回来,转到老宅、老家,转到故乡。”诗人说,每年的清明前,他是雷打不动的,必定“转来家乡”扫墓,“望望娘”。

她的母亲,走了很多年了。

但八十岁的老人,乡音无改,坚持“转来”,坚持每年“望望娘”,想起这些字眼,让人忽然有些眼湿。

诗人的三嫂从屋内迎出来,老太太看起来不过八十左右,然而一问,居然已经九十多了,且精神极好,拉着八十岁阿弟的手,满面的沟壑,一片灿烂。

不得不感叹长江之岛的风水养人。

老太太随后又到院子里去,麻利地剁甜芦稷,一节一节,分给同行的人吃,甜芦稷是一种与甘蔗相类的秸杆类植物,形如高粱,食其茎杆,脆生生,甜津津,与甘蔗相比,别有一种清新之味。

崇明甜芦稷

崇明乡村随处可见的甜芦稷

诗人的旧居附近,田边地角,菜园瓜地,甚至番芋河沟,处处皆可见到甜芦稷的声影,风过处,沙沙沙的。

建邦兄说起,甜芦稷对他同样是满满的童年甜蜜记忆,儿时他与小伙伴曾将甜芦稷窖藏于地下,天寒地冻时挖出食之,鲜甜而别有风味。

于是一行人在院子里,一人几根甜芦稷,边嚼边聊,满口诗人乡情带来的甜味,

田埂·油菜花

走在崇明乡间的田埂上,诗人说,乡间的风景,最美的,一在田埂两岸,一在民沟两岸。

田埂上长了种种杂草,一是马绊草,可固田埂,还有野菊花,蒲公英,以及现在极少看到的花被单草,紫的,白色,粉的,春天时,一片招摇,那真是“陌上花开”。

已然是江畔的秋天,油菜花早已结实,榨油,成就了锅里浓浓的香味,然而那些属于年少诗人的春天,田埂两边的油菜地却怎么也不能忘怀,金黄炫目,走在田埂上,几如穿行于芳香馥郁中,“那时的蜜蜂要比现在多得多,一不小心就会撞到鼻子上。我至今还记得有几只蜜蜂,居然落在扁担上,优哉游哉,无疑,那扁担是香的,挑担的农夫也是香的。”

他与诗人艾青的缘份即是因为油菜花,那是在小学五年级的语文课本上,上面有一首艾青的诗——《春姑娘》。诗的大意是春姑娘来了,在她挽着的柳筐里,装了很多东西,有红的花、绿的草……老师带着朗读,然后讲解。

“当时听老师讲解后,我举手说:‘春姑娘的柳筐里少了一种花,崇明的油菜花。老师你能不能给艾青提个建议?”同学们顿时哄堂大笑,老师却走到我的座位旁,轻轻地摸了一下我的头,说:‘没有思考,没有想象力,就不会有这种想法,这是了不起的!但我找不到艾青,以后或许有机会遇见艾青,我会当面告诉他。‘教室里一片肃静。自此,我记住了‘艾青’这个遥远而陌生的名字。”

后来他初见艾青时,把这一段往事讲出来,艾青夫妇都乐了。艾青说:“你的那位老师是好老师,他保护了一个孩子的想象力。其实见不见艾青并不重要,重要的是他给了一个孩子诗的梦想,这是个了不得的梦想,触摸到了文学的金字塔,它和诗性的中华民族精神联结了。”

一个江边的孩子被一首诗、一个诗人的名字所感动,朦朦胧胧地看见了在极远处悬着的一点微光,长大后与艾青相遇相知,甚至写了一本《艾青传》,确实让人感动于生命的奇遇。

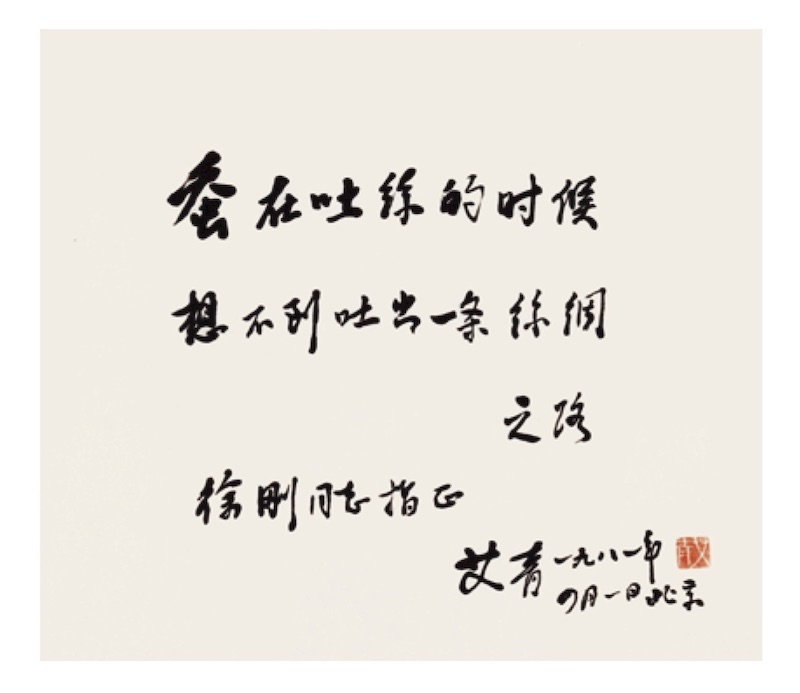

艾青后来给他的诗集题辞:“蚕在吐丝的时候,想不到吐出一条丝绸之路。”

艾青:蚕在吐丝的时候 想不到吐出一条丝绸之路。( 一九八一年)

苇荡

苇荡,那是与江涛声激荡在一起的。

还是摘一些诗人的文字罢:

芦苇是我熟悉而亲近的,当一个枯燥的、单调的、枯瘦的冬天过去,我会趴在民沟沿上看芦芽出土。一个小小的芦芽尖,在长成新生命的使命下,顶着尚未完全开冻的土地,使之爆裂,然后出土,成为芦青——农人对少年芦苇的爱称。从沟边到江边,到登高一望,那见过如此广阔深邃的芦荡,以及风中大起大伏的绿色波涛,与长江的波涛相呼应,直教人头晕目眩。回想起来,长江也好,芦荡也罢,除去它们自身存在的自然生命的魅力,那波涛的忽高忽低、翻滚起伏,一样动人心弦,它仿佛是来自造物的提示:你不必惊讶从高处坠落,翻滚是为了前行,起伏是一种状态。你得到的是极美的自然风景,人生启示,你藏之于心,便是可以不时抚摸、相伴终身的心灵美景。

崇明苇荡

……芦荡地是泥泞地。那泥粘脚,开始寸步难行,后来用芦苇梢把鞋绑住,得以前行。螃蜞、螃蟹和不知名的小动物穿梭往来,使得这一处少有光亮的滩涂,成了众生的忙碌之地。

芦荡是鸟的天堂,有多种小鸟安家于此。各种小鸟做窝的方法大同小异:有啄开芦叶取其筋络者,把五六根芦苇秆绑在一起,层层缠结,鸟窝大成。然后再叼来枯草落叶、棉花,铺设于窝内,小鸟安居处也。

告天鸟是大芦荡中飞得最高的鸟,个儿不大,体形略作流线状,其鸣声为“吉吉之,告告之”,在飞落芦荡后稍息片刻再飞起,又唱“吉吉之,告告之”。我们忽然惊觉这声音仿佛成了“快回去,快回去”!芦荡里变得更幽暗了,有点儿心慌,急匆匆循原路返回,爬上堤岸已经听见母亲喊吃饭的声音:“生民,转来吃夜饭!”

忽然也忆及儿时顽皮时,母亲出门寻吃饭的喊声,黄昏的水边,一声悠长的呼唤:“家来吃夜饭——”

仿佛圣境一般,会打动多少游子的思乡之情?

崇明江边苇荡

2024年10月30日,上海