程抱一:归于一的生命

原创 亦鸣Yiming 普鲁斯特的甜茶

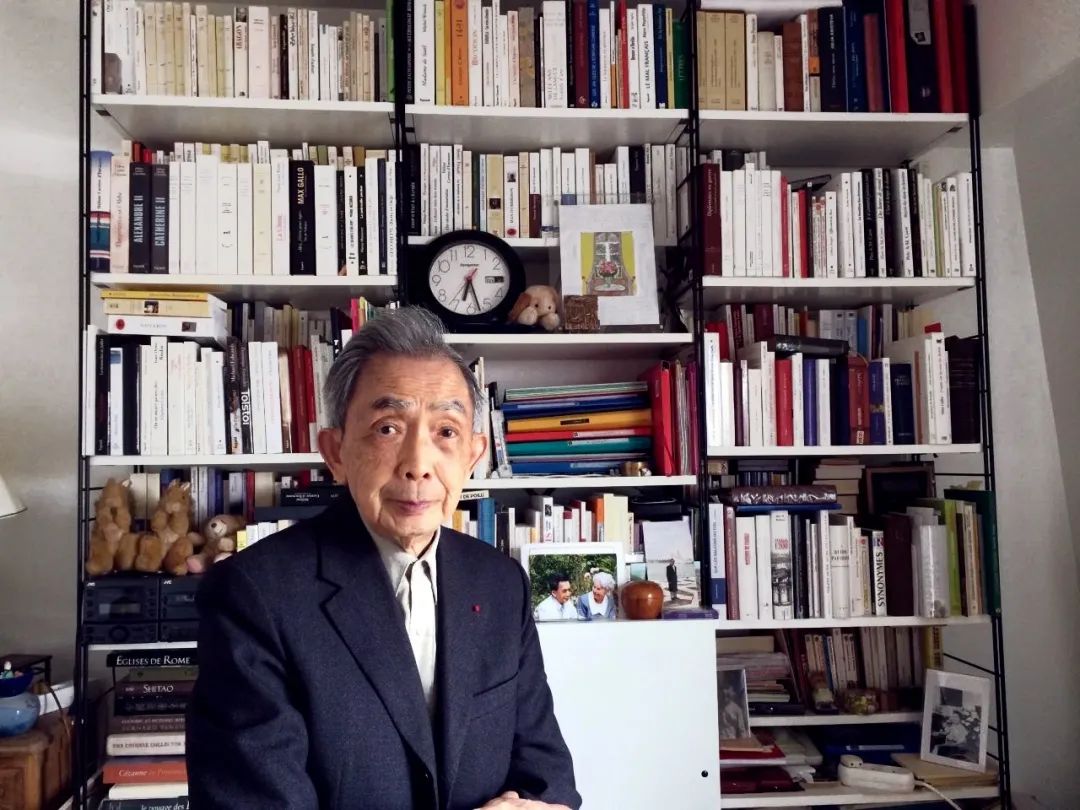

传记作者玛德莱纳·贝尔多(Madeleine Bertaud)在《程抱一——走向开放生命的旅程》中描述了这位2002年当选的历史上第一任华裔法兰西学院院士循序渐进的求索。

到达法国后的半个多世纪以来,程抱一(François Cheng)成为法国人,还成为了一位作家、乃至一位法国诗人。他先后在法语联盟、索邦大学、法国高等研究实践学院求学,期间频繁地出入圣女日南斐法(Sainte-Geneviève)图书馆,他必须接受一场不可思议的挑战:不学“一堆词汇和语法规则,而是感觉、体验、推理、反驳、判别、祈求的方式”,因为“语言承载了我们的心灵和情感”。那是一段穿插着“摸索和困境,跌倒爬起,快乐夹杂着泪水……”的漫长岁月。“我当时就像一个遇难溺水之人,不知道自己能否到达彼岸。”这个“彼岸”,也许从他开始用两种语言做梦并不断重复的时期起,他就已到达。他将自己再度植根于“法兰西的土地和他的生命深处”。

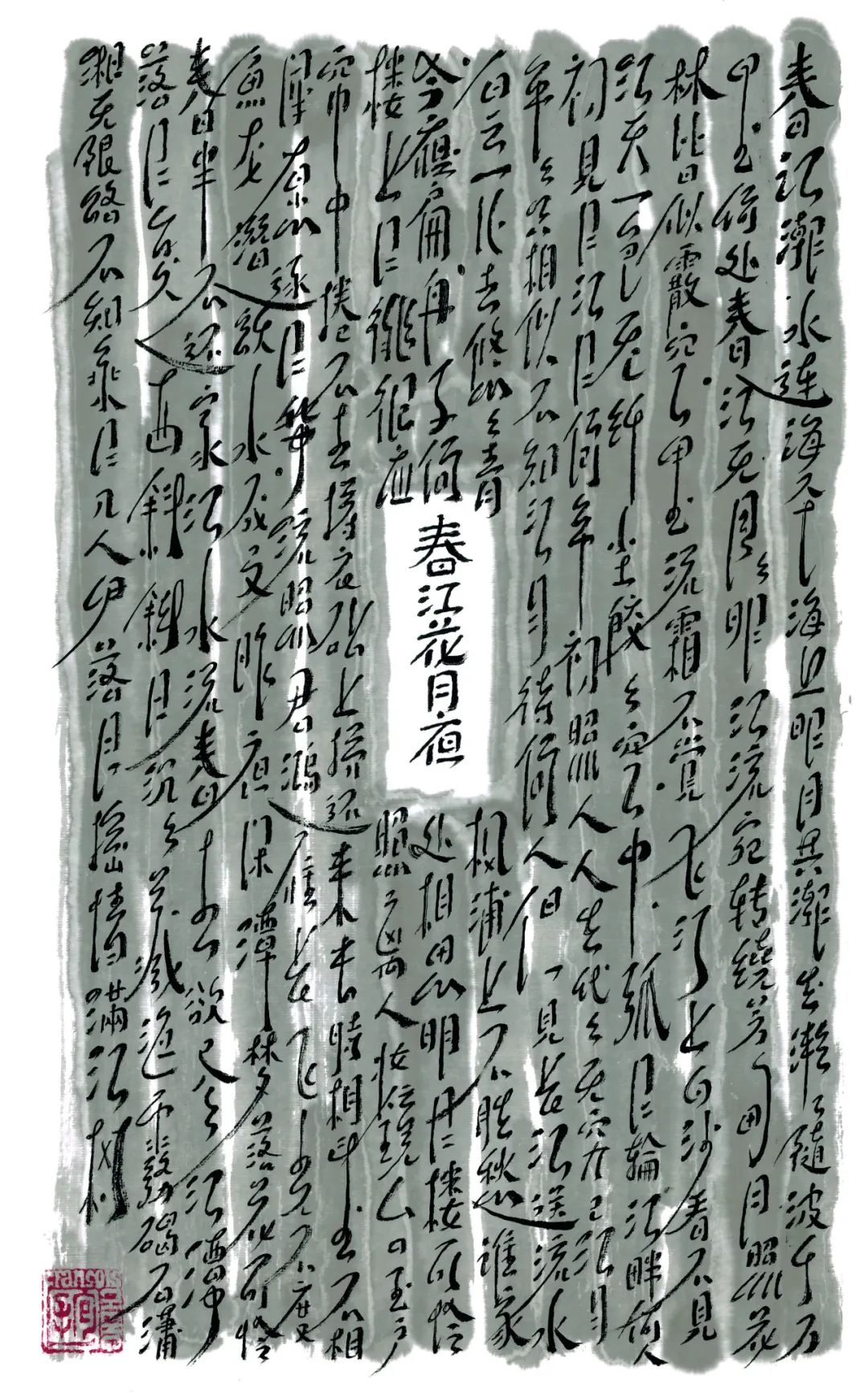

他的才华起先被在法兰西公学院授课的汉学家保罗·戴密微(Paul Demiéville)发现,他将这位中国学生引荐给哲学家加斯东·贝尔杰(Gaston Berger)。后者让程在社会展望学研究中心任职。1960年,贝尔杰不幸逝世,正是在他的葬礼上,这位中国人结识后来聘请他加入东亚语言学研究中心的李嘉乐(Alexis Rygaloff)。他在那个人文学科岌岌可危的年代,很快与那些领航整个巴黎知识界的大人物建立了联系。1968年,他在高等研究实践学院进行硕士论文的答辩,这篇有关张若虚诗歌《春江花月夜》的论文引起了作为答辩委员的罗兰·巴特的注意,随后又受到了罗曼·雅各布逊(Roman Jakobson)、茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)的赏识。克里斯蒂娃邀请他开展一项更为宏大的中国诗歌的研究工作。另一场重要邂逅是和醉心于中国思想的拉康(Jacaues Lacan)。随着一扇扇门向他打开,没有文凭却满腹经纶的程抱一成为了著名的法国国立东方语言文化学院的助教(现在所说的“讲师”),后升任教授。而这还只是开端。

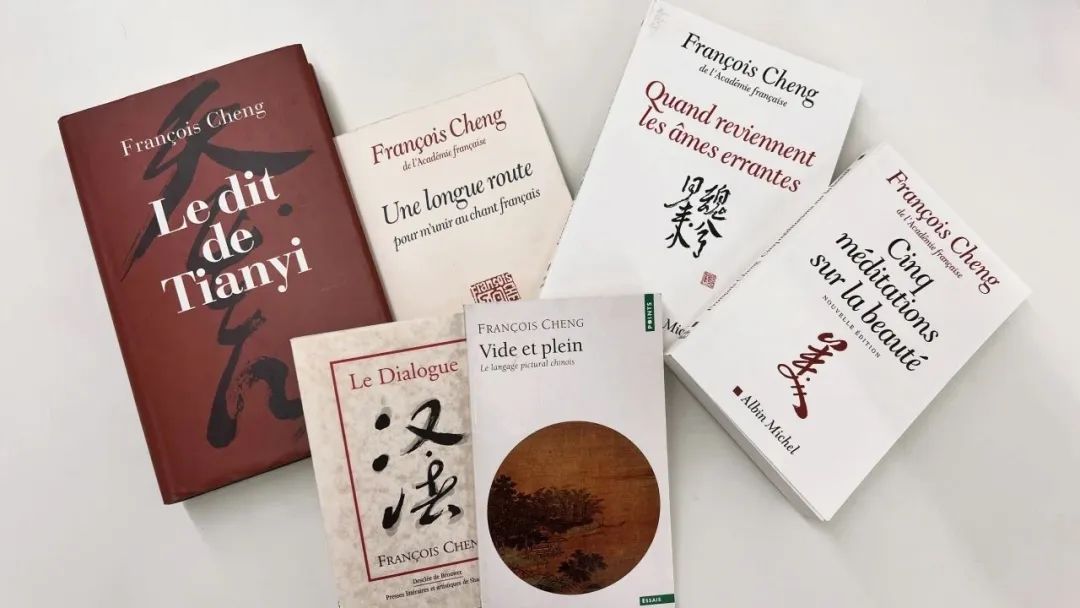

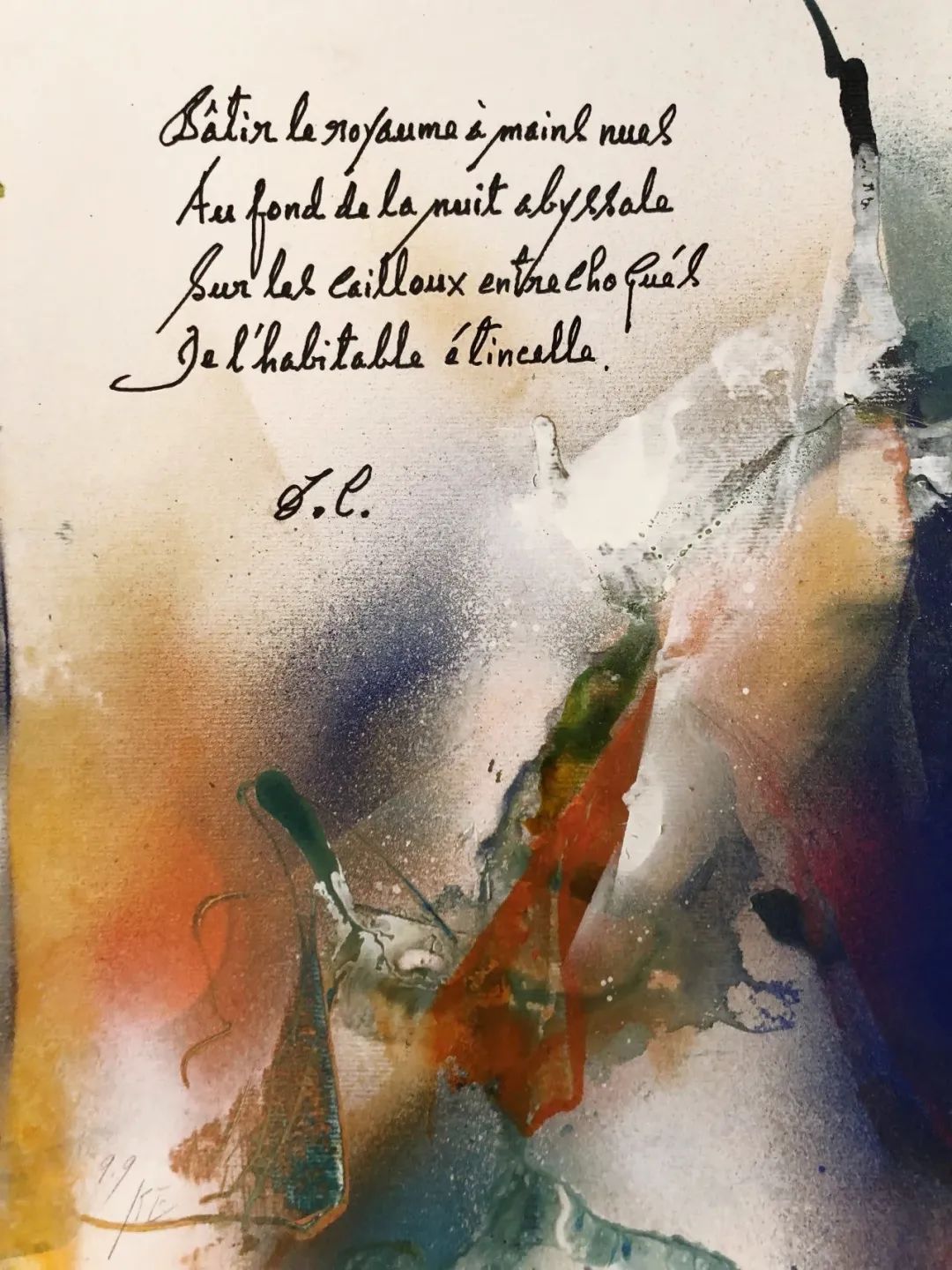

自认为还不能用法语写作的他用古音朗诵中国古诗,为故国同胞翻译法国的诗歌,也写下他的思考,还用母语作诗。20世纪70年代,程抱一开始教书并用法语写作,他的生命被一部部作品所标注。1977年,他出版《中国诗语言研究》,两年后出版《虚与实:中国画语言研究》,他把从李嘉乐那里习得的符号学工具运用到唐诗、从唐宋到清末的古典绘画,尤其是石涛的作品上。他阐释了表意文字是一种符号,而画家的每一笔又是另一种符号。而后他又发表了几部艺术著作,由此进入了摆渡人的角色。《天一言》之后,小说《此情可待》出版于2002年。作为诗人,他还迈出了一步,即用法语写诗,从80年代到20世纪初相继出版了九部诗集。随后是哲学随笔《美的五次沉思》、艺术评论集《卢浮宫朝圣》以及因阅读三次访华的船医谢阁兰的作品而有感而发写就的散文《走向彼此:与维克多 谢阁兰同游》。

程抱一一生穿行于诗歌和哲学之间,他书写的与宇宙相连的美学和诗学,与其说关乎学问,不如说关乎生命,他就是宇宙能量流驶的经验体本身,他正是用生命,体验抵达宇宙原初的旅程。

©️Les voies de l’art et Joseph Cui

©️Les voies de l’art et Joseph Cui

三

程抱一在1985年、55岁的时候开始创作他的第一部小说《天一言》,这部作品的自传色彩是显然的。1948年,他和笔下的主人公天一一样乘船远赴法国留学,从马赛登陆,抵达巴黎。那时候,程抱一还是程纪贤。因为法国文学及法国在西欧中心的位置,他没有和兄弟同去美国和父亲会和,留在了巴黎。

程纪贤是人文学生,天一是画家,天一在荷兰和意大利饱览西方绘画的时间,程纪贤也曾经度过,意大利不断给与他想象的素材。他们都曾从奖学金学生变成一名流亡者,也都过过打小工为生的日子。正如程在《对话》中写道:“任何一个流浪者最初所感受到的都是被遗弃的痛苦、物质的匮乏以及心灵的孤单。”而早在当时,他就似乎预感到自己未来作为东西方文化对话者的命途。

天一偶然间认识了横笛演奏家薇荷妮克,结为知己,同游卢瓦尔河谷,而程纪贤后来的法国妻子就来自这片美丽河谷所在的古老城市。天一画卢瓦尔河,锻炼自己的观察力和感觉,使之更为细致敏锐,能够捕捉到难以察觉的差异,以及对岸山坡或水面上随着时光推移产生的色调变化。当他来到卢瓦尔河源头,察觉到自己还是无法切断和故乡的牵连。他在1957年回到祖国。

至此,程纪贤和天一走向了殊途, 天一没有程抱一饱读诗书、登堂入室的幸运。牵引着他回国的是内心视为情人的玉梅。在那个特殊的年代,他得知玉梅自杀的消息,又听闻她的丈夫、早已被报病故的浩郎还在北大荒劳改,他使出浑身解数,不惜频发暴论,主动寻求被押送到北大荒劳改的机会,与故友重逢,命运的考验才刚刚开始。

与这两位朋友的情缘要追溯到1941年。那时,在重庆县城上中学的天一在花园初见卢家三小姐玉梅,她落落大方指给他看报春树在冒绿芽,这位美丽的小姐人见人爱,天一感到“她好像就生活在我身边,和我是不可分割的共同体,甚至比自己的身体还要亲密,她诞生于我的欲望里。”后来玉梅经常陪他外出写生。

认识浩郎是在一场打斗中,从此,他们热烈地交往,聊文学艺术,浩郎还是一位诗人。一场音乐会后,天一向浩郎提起玉梅,浩郎感叹:“拯救我们的将是女人!”几乎一语成谶。天一感到,玉梅“触引起的怀念或眼泪,温柔得像故土里漫出的泉源,通过‘情人’的眼睛,组成宇宙的所有因素都是敏感的,它们之间又被一道独一无二的光辉连成一片;而和朋友的相遇则是一种爆发,产生剧烈的震撼,将他带向未知,带向不断的超越,对方在他眼前展开的是一个意想不到、深奥难解的精神境界”。

1944年天一和浩郎毕业,从来信得知玉梅的所在,他们前往找她,三个在战乱中聚首的朋友结为知己,形影不离。第二年二月,他们从瓷器工厂买了花瓶,回来的路上,天一发现他们二人手指紧紧相扣,他感到自己是被排除在外的,留下纸条告别,不久前往敦煌临摹壁画。

出国前三个月,因母亲病故回乡的天一在重庆和与玉梅重逢,他们促膝长谈,谈生命意义,玉梅说和浩郎结为夫妻,但仍然很需要天一。“你对我而言犹如这块故土,因为我和你一起,或者在你体内重生。他呢,他来自远方,以他截然不同的性格,丰富我们的生活,揭示我们真正的本质。……一旦和你们在一起,一切都有了光亮和意义。三个人一起生活,三位一体,这是人类无法实现的。”此时此刻,天一第一次拥抱了玉梅。

重庆也是程抱一求学成长的地方,抗日时期,也是在这里,经过漫长的溯河跋涉,遍览国破山河在。在《程抱一读本》(Cahier François Cheng)一文《融于法语诗歌的漫长道路》(Une longue route pour m’unir au chant français)中,程抱一写道:“自然山川的样貌是无价的赠予,世界的奥秘从中显现,万物都示现意义。如果说大自然拥有转变的力量,水就是其动因,而我们人类也具备自我改变的力量,这是我们的声息。”这位孤独善感而孱弱的15岁少年感到自己只有成为诗人,才会得到拯救。他的诗歌让生者和死者无声地呼唤延续不绝。离开小灌木丛,登上丘陵的另一面,他继续走下去,铺展在眼前的是农田、黄色或绿色的田野,罂粟的鲜红色散落其中,他强烈感到自己想要歌唱,以来自内心深处的激越的辞藻,在清纯自由的空气呼吸。

“三”是程抱一作品盘桓的概念之一。程抱一一生创作了三部小说、三部哲学随笔、三部诗歌。从宇宙哲学上,冲虚之气给阴阳二元带来活力,生成“三”。太一生二元,二元生三元,也乃是宇宙秩序。“天一”这个名字本就指向宇宙的原初,天一、玉梅和浩郎与其说是三人行,不如说是宇宙能量的映照。程抱一在小说《游魂归来时》中在真实历史人物荆轲和高渐离之外创造了女性人物春娘,构建了又一个“三人行”。天一的人生贯穿了超过半个世纪中国历史的变化,与其说是一段生命历程,不如说是一段游思,一股驰骋过东西方世界乃至于宇宙的元气,也是程抱一本人生命所秉的浩荡之气。

“三”的寓意也更为广阔,正如程抱一在与高宣扬的对谈中所说:“中国思想体系是三元的,比如儒家的‘天地人’,道家的‘阴阳冲气’。三元是动态的,超越二元,又使得二元臣服,三元是‘中’,中生于二,又超于二。”

©️Les voies de l’art et Joseph Cui

二

生命旅途中生生不息的“二”元,在他的生命书写中处处盘桓。

首先,在于东方和西方两端。在早期的研究著作《中国诗语言研究》《虚与实:中国画语言研究》中,他研究的对象是中国诗歌和绘画,使用的方法却来自法国结构主义。

天一的老师老书法家所讲述的中西艺术或许道出了程抱一的态度:西方绘画和我之间有种无法跨越的疏离感,十四至十六世纪的西方画家使我联想起中国八到十一世纪的大师们,后者吸收了印度艺术,也没有否认自我,守护着传统作为自由的存在。在此,西方艺术作为参照,更激发了中国画家对于自身传统的确认,也促使他们吸收新的风格、技法和精神,有所创新。

在《卢浮宫朝圣》中,程抱一引述了达·芬奇和中国画家相似的宇宙观:人与大地、人与宇宙的对应关系,是小宇宙与大宇宙之间的关系。“如果说血脉从血池分配至周身,那么同样,海洋也以无限的水脉浇灌着大地的身躯……”中国宋代的郭熙在“林泉高致”中表达了同样的观点。以此观点,再看蒙娜丽莎,就能从人类之美中看到其映现的宇宙之美。从洛兰的画《尤利西斯将克里赛依斯交还她父亲》中,他看到了中国魂,可见中国画的影子无时不萦绕在他观赏西方艺术的眼光之上。从彼得·伯尔的《南美大鹦鹉阿拉 露娜写生习作》上,他看到了中国国画一般的线条勾勒,如中国画家一般,在画鸟中寄托他们的宇宙观,即一个被元气激活的动态宇宙。

二元还在于阴阳,即是从原初之道生发而来的对立两者,乃至于万物。

小说《天一言》中,在意大利观赏文艺复兴时期绘画的天一耳边回响着师父的教诲——创造来自元气,元气则来自太虚?这股元气再分化为阴和阳的生命二元力量,以及其他元素,进而达到无限的可能性。如此相连起来,一和无限实为一体。从这种观念出发,画家们的目标是掌握创造这个动作本身。一幅气韵生动的中国画,是人真实生命唯一的归依。

他还指出中国和西方哲学二元性的差异。西方文化是二元的,西方人从主体出发,人和宇宙是征服和被征服的关系。中国的宇宙观里天地是有机的,是可以沟通的,是主客体之间的对话。

再者,二元在于散布在中国文学、哲学和绘画之中的虚和实。虚乃是阴阳的来源所在。

在中国诗歌中,虚和实体现为虚词(表示关系的“工具”词:人称代词、副词、介词、连词、表示比较的词、助词等等)和实词(名词和两类动词:行为动词和性质动词),这两种词交替地使用,让诗句更加生动,让诗歌的韵律节奏轻快,如同元气在字里行间流淌。

如王维的《终南山》“白云回望合,青霭入看无。”两句诗都开始于名词,描绘了云朵和轻轻的雾霭,又都结束于三个连续的动词,每句诗的前两个动词以诗人为主语,最后一个动词以大自然为主语,通过动词来暗指被省略的人称代词,暗示了人与宇宙融合的过程,读来含蓄简洁而生动。

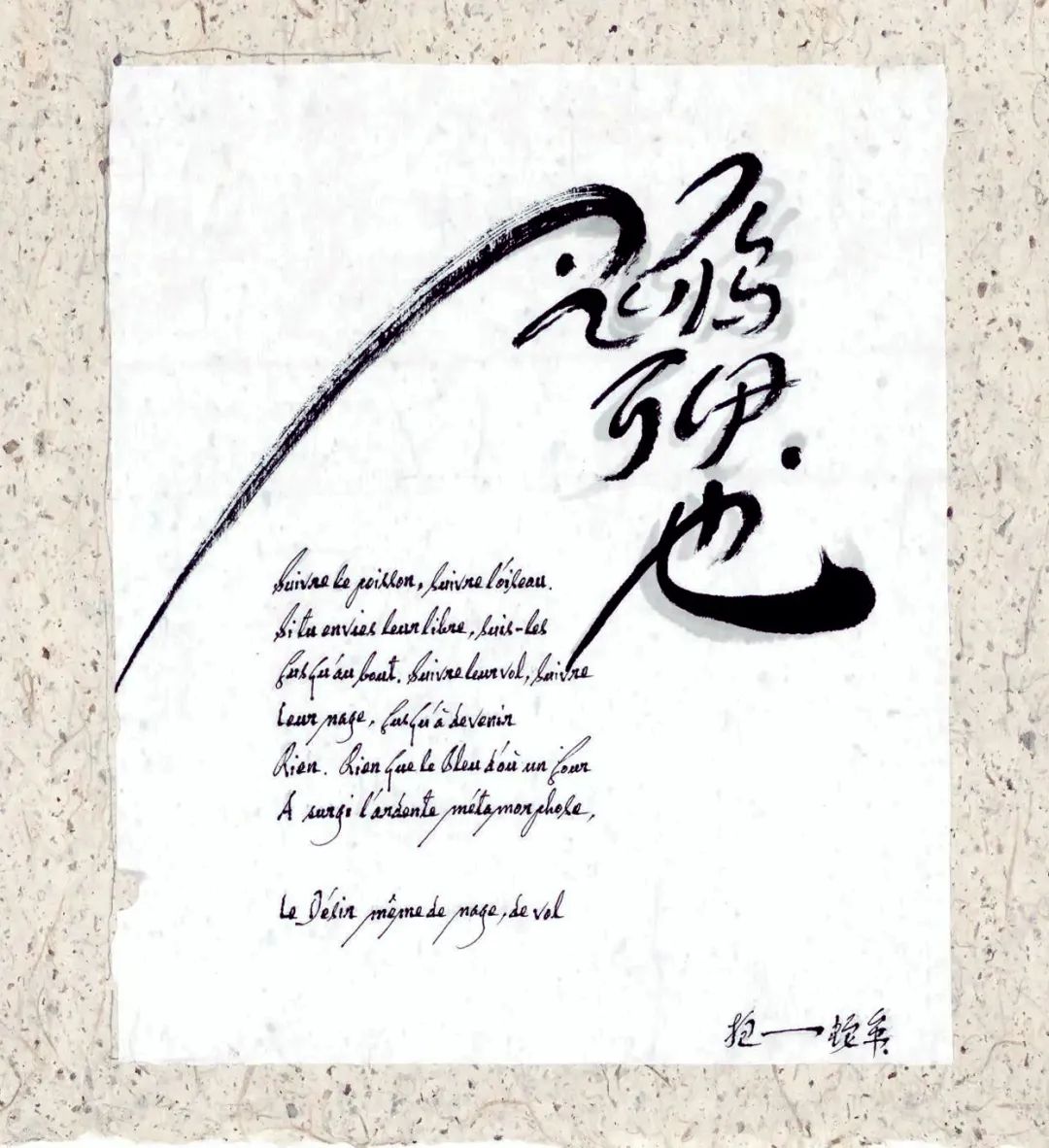

而程抱一的诗歌中每个短促而长短不一的句子,大量切断的空行,标点符号的缺位,让诗歌虚盈相合,空白繁多,仿佛“元气”流通其间。

从哲学基础而言,虚可被视为符号,在中国人理解客观世界的方式中,虚保持为一个初始因素。虚的概念,首先由老庄提出,后世的各家哲学家将它纳入自己的体系。从老庄的著述来看,虚被理解为属于两个领域:本体的和现象的,它同时是起源的至高状态和世界万物的轮系中的中心成分,元气和其他生气都源自虚。人正是因为拥有虚,才能够与宇宙交融。通过虚,人心可以成为自身和世界的尺度或镜子,因为由于人拥有虚并与元虚相认同,他身处意象和形体的源头,他捕捉空间和时间的韵律节奏,掌握转化的规律。虚在时空中,并由此在人的生命中,实施着持续不断的质变。

在绘画中,没有虚,气息就无法流转,阴阳便无法交通。没有虚,笔画——绘画的中心元素,暗含了体积与光线、节奏与色彩——便无法显示它全部的潜在特性。冲虚从一个中心出发,流布于从笔墨、阴阳、山水、人天到第五维度的五个层次,让画面气韵生动,留有余裕,动静相宜,盈虚协调,黑白互补。简单举例而言,中国绘画中大量的留白和笔画之间的紧凑或者松散,就让一股气息流转在宣纸之上,活灵活现。

《虚与实:中国画语言研究》中如是提到:“中国美学思想,由于建立在宇宙有机论的基础上,它所主张的艺术,始终力图再造一个完整的小宇宙,在那里占据首要地位的是气-神的促成统一的作用,在那里,‘虚’本身,远非‘模糊’或‘任意’的同义词,而是建立生气之网的内在场所。……笔画的艺术被画家提升到极其细腻的高度;而体现了一与多的笔画(因为它被认为是元气本身和其所有的演变形式),非常有助于维系这一不倦追求的表意实践持续发展。”

正如天一的老师老书法家所说,笔画和墨的艺术,抵达有机的机构,因为宇宙万物息息相关,表现它们时,画家以虚空维持生命元气的回荡,不断将有限连上无限,如同造物主本身。而程抱一的书法中也流溢着一股气,在笔画之间穿梭流淌,无根无系,不成方圆,如其所是。

©️Les voies de l’art et Joseph Cui

一

拉康在与程抱一最后一次会面时所说:“您一生中已经经历了多次断裂……您会懂得将这些断裂转化为活跃的冲虚,将您的现在与过去相连,将西方与东方相连,不是吗?您终将(其实您已经)处于您的时代。”贝尔多评论道:“这不正意味着让自己重返于‘道’吗?”程抱一确实是用自己的生命和书写实践不断逼近终极的人生旅途,他对生命、死亡和灵魂的思考随着他年岁渐长不断更加深入和清澄。

程抱一在他的思想随笔中多次诠释“道”。

在《美的五次沉思》中,他从形式美谈及美背后的心灵或精神的维度:“在所有可能的标准之上,唯一能保证美的真实性的原则应是:顺应‘大道’的美才是真美。它是那不可阻挡地朝向开放生命的行进。换言之,它是坚守允诺,保证所有开放可能的生命原则。”美与“道”密不可分,意味着生命的开放性,是一个人最终的归处。

在《说灵魂》中,“大道”是人生的巨大历程:“每一个灵魂包含了真正的存在欲望的活力,无论我们抱何种信仰,它都给予我们同样的启示:我们每一个人都投入同一个巨大的历程,中国人称之为道。实际上,这是唯一的历程,没有其他选择。生命的进程会有各种变化,但是永无止境。”在结尾,他又强调了“道”所带来的生命开放性:“在宇宙中,在永恒中,唯有一个历程,那就是生命,我们就在其中。大道需要所有向往真生的灵魂经历,在真正的开放中体现。”

在《死亡的五次沉思》中,他提到我们要回归“道”的感悟,来感悟死亡,也即是接受生命的秩序。“生命世界之无极大道像我们展示:生命之气从虚无中使一切降临。”这是无中生有,但同时,“死亡让我们切身感到从有到无的不可思议的进程。”生命在两个尽头之间循环往复,从“道”出发,也以此为终结,中间是开放的、蓬勃无限的可能。

程抱一的所有作品都离不开对宇宙秩序的阐发。生命的开始是从虚无生出二,三,乃至于万物,而生命的终结则是回归虚无,那是创生万物也同时消弭万物的太一,这就符合中国所说的道之所在。

行走在暮年的程抱一趋于平淡而极简的生活,那也是臻于“道”的过程。他深居简出,长期在承受身体疾病带来的痛苦,怀着悲伤和勇气坚持写作,维持体面的生存。一本关于身体、死亡、灵魂的书也快写完了。

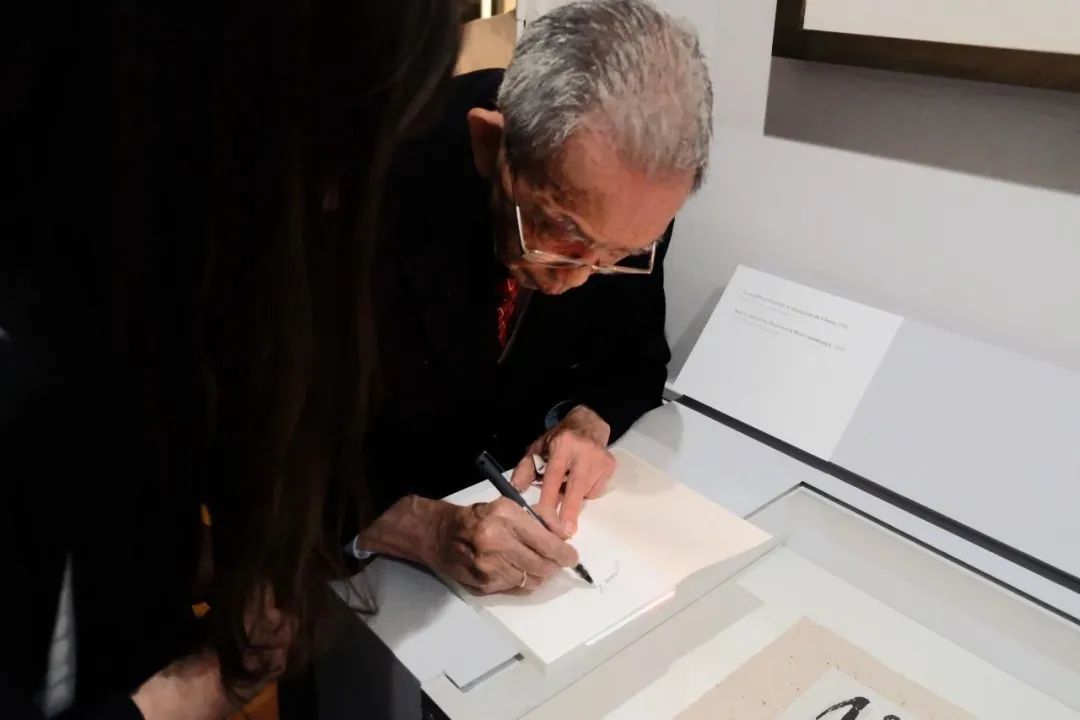

近五年,他都在照顾太太,直到最近她离世。他的朋友崔保仲从2020年年初起每周帮他买一些蔬菜和水果,处理出版社的信件。最近,他经常给程抱一做两个菜带过去,他牙齿不好,只能吃豆腐、茄子。他们有过一些长谈,话题围绕着程抱一的太太、小时候父母的往事。他也并没有局限在自己的小生活里,对社会和文化新闻保持关注,令人念及他作品中对人类命运的关切和悲悯并非流于空泛,而是来自于日复一日切切实实关注的深度。

崔保仲将成立相关协会“艺术之路”(Les voies de l’art),整理程抱一的信件和手稿等,建成文献库。他一生所产出的成果无疑是他用生命趋于道,从昭示着生命纷繁的“三”,经过对立的“二”元,归于“一”的旅程的结晶。

©️Les voies de l’art et Joseph Cui

©️Les voies de l’art et Joseph Cui

写于2024年9月

原标题:《程抱一:归于一的生命》