杨立华|渊默而雷声:忆汤先生

今天,2024年9月9日,是当代著名哲学家、哲学史家和哲学教育家汤一介先生逝世十周年纪念日。作为改革开放以来中国哲学史学界的代表性人物,汤先生在魏晋玄学、早期道教史、中国现代哲学等领域进行了深入的研究,提出了若干重大的哲学问题,推动了中国哲学整个学科的建制和发展。

汤一介先生(1927-2014)

汤一介先生生前曾长期担任北京大学哲学系资深教授、博士生导师,培养了一大批中国哲学领域的专家学者。对于教师这一职业的基本要求,他曾以孔子的话作答,他说:“‘德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。’这也是对教师最起码的要求。一个人要修道德,首先就要有理想,因为有了理想才能要求自己进步;要努力掌握知识技能,不仅要广博、深入地学习,一个好的老师还要在学术上有独到的创见,以便为社会做贡献;要向自己之前的老师学习,因为他们是榜样,儒家最讲究知行合一;有错要改,老师不是完人,我们说孔子是圣人,他也不是每件事情都做得对,人孰能无过?只要错而改之就能进步。要做到这四点也不是那么容易的,现在很多人都做不到。”

在北大哲学系教授、学生杨立华的印象中,先生永远是沉静从容的。“先生沉默时,深邃的气息便弥漫在周边”,“潜润默化间,获益极多”,但仅有一次,杨立华在纪念文章《渊默而雷声:忆汤先生》中写道,“是先生讲到嵇康系狱、‘太学生三千人请以为师’,先生似乎颇受了触动:‘如果我遇到这种情况,不知道能有几个学生?’说话时,抬眼看向我们。那一刻,我似乎感受到了先生心灵深处的激烈和沉重。”

渊默而雷声:忆汤先生

杨立华/文

“几枝无用笔,半打有心人。毕竟天难补,滔滔四十春。”我坐在病床边,跟汤先生和乐先生聊胡适的一首诗。那是2013年早春的一个傍晚,先生知道了自己的病情,我去探望。闲聊间,先生说的还是未竟的《儒藏》。我只想劝他多休息——事情哪做得完?便聊到了这首诗。先生听得很认真,目光安静如水。其实我知道,先生有什么看不透的?只是不忍停下罢了。我问先生睡眠如何,他说:“能睡着。”“但也得用安眠药”,顿了一下,又补充道。那一瞬,先生笑着。一贯的雍容中,夹杂着些许难为情的意思。那笑容,连同窗外的雨夜,长久地停留在我的记忆里。

印象中,先生永远是沉静从容的。

我第一次见汤先生是1994年年末。当时报考先生的博士生,想争取免试的机会。那时候汤先生还住在中关园。电话里约的是下午四点。我早到了十分钟,在单元门口等。先生从外面回来,见到我时楞了一下,我猜是惊讶于我的瘦。汤先生家好像在二楼,门厅里有一组老旧的沙发,坐上去会有吱呀的声响。对于我的情况,先生问得很细。我紧张得不行,回答了些什么完全记不得了,只记住了每次挪动时沙发的响动。临走时,汤先生让我再打电话。在后来的电话里,先生跟我说:“你还是考一下。这样公平,对你也有好处。”汤先生说的“好处”,应该是备考过程中系统的专业知识的学习。在这一点上,我是受益终生的。

博士生入学的第一学期,汤先生在莱顿大学客座研究。博士论文的题目是书信往来中定下的。随后几年守着图书馆的那套《正统道藏》,翻阅和摘抄的生活由此开始。90年代,汤先生的研究重点还在道教。那段时间,先生指导的博士生也基本上都是道教方向。我选择以道教内丹概念的历史发展作为研究方向,先生颇为嘉许。

1996年8月中旬,在北京举办首届道家文化国际学术研讨会。我作为汤先生的学生,参与会务。除在机场接待海外的学者,主要工作是撰写会议论文的提要。与会学者太多,不能印制论文集。施舟人、瓦格纳等学者的论文提要,都是我写的。对我而言,是一段有趣的学习经历。施舟人教授对我的提要很满意,发表时直接照着念。几年后,我已留校任教。有一次陪汤先生和施舟人教授吃饭。施舟人提起此事。先生只是笑了笑,没说什么。

杨立华教授在“中国哲学的传承与创新:汤一介先生逝世三周年纪念会”上发表讲话

回想起来,我也只上过汤先生的一门课——魏晋玄学。那是1996年的秋季学期,汤先生专门给在读的博士生开设的课程。我在备考期间,反复研读《郭象与魏晋玄学》等著作,很多重要段落几可成诵。所以上课时不做笔记,只是专心听讲。时常听到会心处,有喜不自胜之感。先生讲课极平实,不带个人色彩。仅有的一次,是讲到嵇康系狱、“太学生三千人请以为师”,先生似乎颇受了触动:“如果我遇到这种情况,不知道能有几个学生?”说话时,抬眼看向我们。那一刻,我似乎感受到了先生心灵深处的激烈和沉重。

第一次跟汤先生讨论博士论文的研究思路,也是在1996年秋天。记忆中那是一个下午,客厅里光线很暗。先生认为研究内丹观念的发展史,还是得以文献中“内丹”一词最早出现的年代为起点,即慧思《立誓愿文》中的“借外丹力修内丹”。我则对这一思路持否定态度。因为从《立誓愿文》内、外丹对举看,此时内丹观念必已成熟到不得不用内和外这样的概念,来强调其与金丹烧炼术的区别的程度。以这样的文献证据为起点,既无助于揭示内丹观念演生的内在动力,也无法确定内丹观念出现的大致年代。我想以上清派的存想术为核心,考察道教的种种身体技术的综合。而这种综合既出于道教理论的内在要求,又与金丹烧炼术的高昂成本不利于长生术的平民化有关。当这一综合达到足够系统和深入的时候,就有了用内、外这样的概念与金丹术区别开来的必要。汤先生听我说完,静静地想了一会儿。先生沉默时,深邃的气息便弥漫在周边。“你说的有道理,”先生说道,“这思路很好,但也要注意传统史学方法。太过新锐,也会有问题。”

我性子急,先生交待的事儿,一般当天就办了。那两三年师兄们论文答辩,都是我做秘书。有机会聆听任继愈先生等前辈学者的议论,潜润默化间,获益极多。那时博士研究生稀罕,每场答辩会都要半天时间。会后答辩老师与学生相聚小酌。我有几次坐在汤先生旁边。先生那时还偶尔抽烟。印象中是台湾带来的“长寿”。汤先生话少,我就跟邻座的其他老师聊天,常忘记给先生倒茶。汤先生自己续上,有几回还顺道给我杯子里也倒满。很多年后,有一次给先生倒茶时说起,先生大笑。

1998年博士毕业后,我留教研室任教。北大当时还没有资深教授的头衔。汤先生到了退休年龄,有一段儿很少来系里。2001年左右,先生在密云买了一处房子,时常住过去读书思考。每次见到时,气色都很好。打电话去问候,电话里的声音柔和润泽,像年轻人。

编纂《儒藏》的想法,应该就是那段时间酝酿的。最早听说这个想法时,着实吓了一跳。倒不是对《儒藏》的价值有什么怀疑,只是担心汤先生的身体。我对版本校仇之学素未留意,所以没能参与《儒藏》的工作。此后在不同场合见面,先生身边都是来来去去的人和事儿。

汤先生在推动《儒藏》编纂与研究的同时,还主持《中国儒学史》的修撰。2007到2008年,我去德国教书一年。怕先生催稿,赶在出国前完成了北宋部分的写作。直到2011年,九卷本《中国儒学史》才正式出版。前后历时十年。

北大儒行社成立时,我请汤先生作社团的指导老师。先生欣然应允。创社演讲在2008年9月。那阵儿汤先生身体不好,所以,只请他讲了十五分钟。先生讲《论语》“德之不修,学之不讲”一章,诚恳真挚,发人深省。我至今仍记得理教那间座无虚席的大教室里,汤先生在讲台上的样子。那天的录音,我们珍藏至今。

一直觉得先生会很长寿,尽管也忧心他的劳累。然而,先生还是病倒了。2013年初汤先生被诊断为肝癌晚期。起初大家还瞒着他。但没过多久,先生就知道了。后面的日子里,我见证了先生的勇敢和从容,以及面对生死的达观。不在医院治疗时,先生常会在下午和乐先生坐在湖边闲聊。我去家中探望,有时会半路遇见。我曾经拍过两张先生和师母坐在湖边的照片,那是2014年5月中的一天,下午,光线极好,先生穿一件红底黑花的唐装,在镜头里灿烂地笑着。

最后一次见到汤先生,是他去世前一周。先生靠在垫子上,我坐在床前,握着他的手。“有机会为系里做事儿,就用心做,你有这个能力。没机会就专心做你的学问,努力当一个大学者。”“大学者”三个字,先生说得很重。“你是有可能成为大学者的。”他略停了一下,又说道。这是先生最后留给我的话。

先生离开有两年了。这篇回忆却一直拖延着。总觉得一写下来,有些东西就真地没了。总害怕写到最后一句,成了又一次的永别。

很多年来,先生有事儿找我,会打来电话。往往三言五语,事情说完也就挂断了。时不时接起电话,就能听到那一端先生温和庄重的声音,这对于我,早已成了习惯。如今,先生的声音归于沉寂,不会再从电话那端传来。但我总感觉,他还在那里。也许是先生的声音早已深入心底,时时给我提点和安慰吧。

■■■

中国文化书院40周年系列活动·“汤一介当代学人讲座”第六讲将于9月9日下午14:00开讲。主讲人杨立华教授以“新轴心时代的哲学瞩望:汤一介先生思想评介”为题,从中国传统精神的再觉醒、“内在超越”与中国文明的基本品格、文明的冲突还是文明的和谐、中国解释学的提出与《儒藏》工程、新轴心时代的哲学期许五个方面为我们讲述汤一介先生的学术历程以及他在新世纪的哲学思考。李中华教授将在随后展开评议。

* 扩展阅读

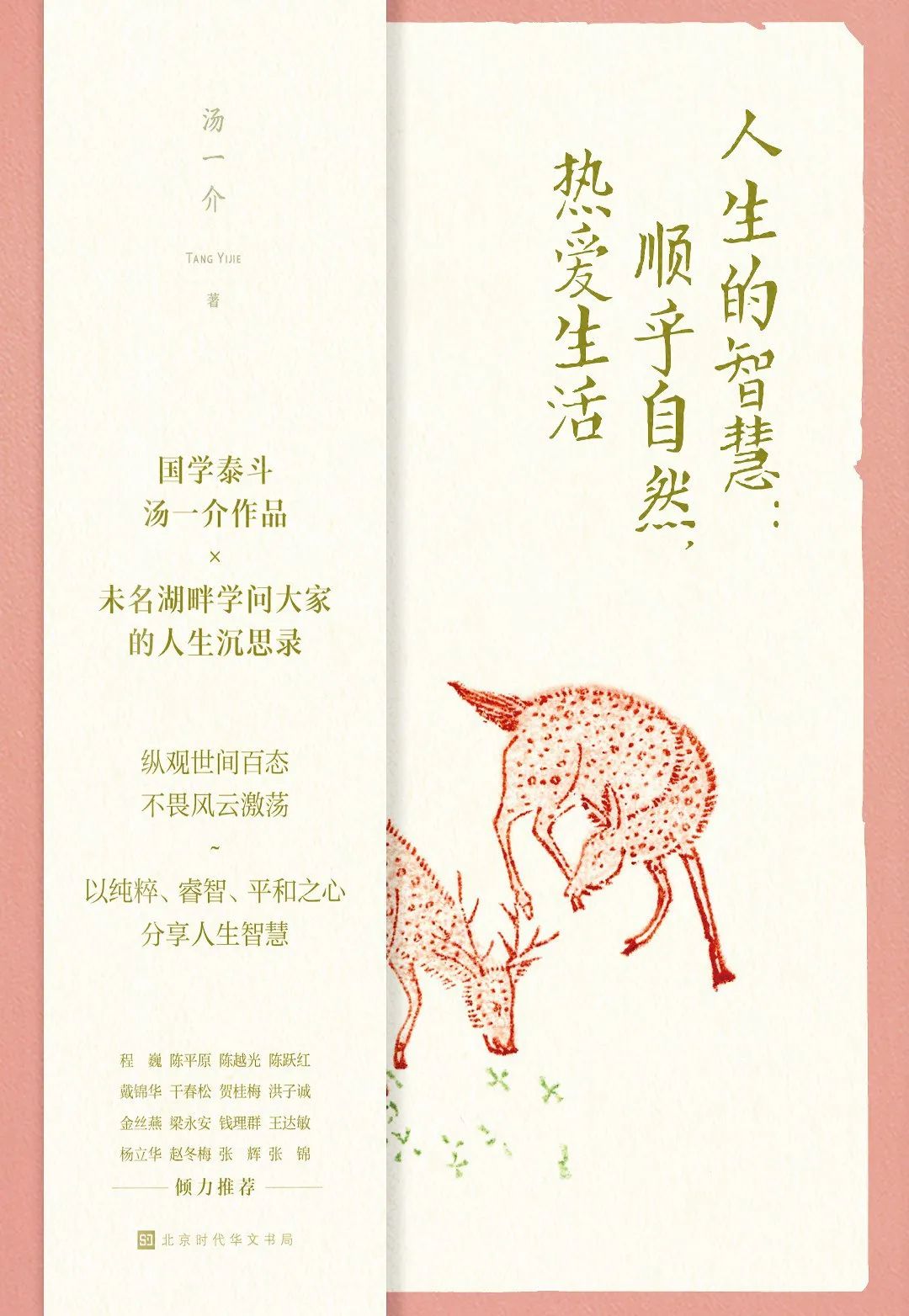

顺乎自然,热爱生活

本文选自《人生的智慧:顺乎自然,热爱生活》(汤一介/著)

01

《生活在非有非无之间》

写完“我的学思历程”之后,我决定用“在非有非无之间”作为书名,我深深地感到要真实而又成功地写出自己六十多年走过的道路是很困难的。我所生活的这几十年,是中国社会发生巨变的极其动荡不安的几十年,到现在为止,我们大概都还不能清楚地描绘这几十年发生的种种问题的前因后果。特别是自1949年后,中国大陆社会政治生活中发生的事件,有许多又是常理难以说得通的,有许多政治上的“阴谋”与“阳谋”这类,这不是我们这些书生所能破译得了的。有些事件,也许我大体上能推测出其中奥妙,但我又不能把它写出来“祸从口出”的阴影到现在仍然不时地笼罩着我。因此,在我的这本书中就有些地方写得简略了,这就得请读者谅解。

这十多年来,我常与海外学者交往,其中有些只见过一两次面,随便聊聊,有些却多次交往,是相当熟的朋友了。我在和他们的交谈中,总感到他们对大陆学者在半个世纪以来的处境和思想变化的原因缺乏了解,可能是因为他们也有他们的局限吧!不少海外学者一方面对我们如何在精神和物质那么困难的条件下仍然能作研究感到惊讶,另一方面又对像我这样的知识分子为什么能接受一次又一次的政治批判,而真心地或违心地作“自我检查”感到迷惑。我想,这样的问题是很难用简单的道理说明白的。这里我只想用禅宗的一句话,“如人饮水,冷暖自知”,没有身临其境的人是不可能有体会的。我曾在一篇题为《在自由与不自由之间》的短文中说到,大陆知识分子都是经过“忠诚老实运动”、“知识分子思想改造运动”、“向党交心运动”、“斗私批修运动”等等一系列的“灵魂深处爆发革命”的运动而被迫失去了“自我”。但我并不因此抱怨,因为这不是我一个人的遭遇,而且现在许多知识分子正在做着找回“自我”的努力。

我用“生活在非有非无之间”作为我这本书的题目是有所考虑的,我在每章最后大体都作了一些与本书题目有关的说明。这里我还要特别提一下,在第五章中我引用了《庄子·山木》中的一个故事,但我只是叙述了大意,并且也不是完整的引用,现在我把原文抄在下面,再作一些解释:

庄子行于山中,见大木,枝叶盛茂,伐木者止其旁而不取也。问其故曰:“无所可用。”庄子曰:“此木以不材得终其天年。”夫子出于山,舍于故人之家。故人喜,命竖子杀雁而烹之。竖子请曰:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀?”主人曰:“杀不能鸣者。”明日,弟子问于庄子曰:“昨日山中之木,以不材得终其天年;今主人之雁,以不材死;先生将何处?”庄子笑曰:“周将处夫材与不材之间。材与不材之间,似之而非也,故未免乎累。若夫乘道德而游则不然……。”

“乘道德”,林希逸《南华真经口义》谓顺自然。我曾套用“处于材与不材之间”而提出人(特别是知识分子)往往是生活在“自由与不自由之间”,而在中国大陆学者更是处于“有我和无我之间”。我们一生中能真的有个“自我”吗?真的不能认识“自我”吗?我的回答是“不能”和“不能说不能”。“不能”是“非有”,“不能说不能”是“非无”或“非非有”。我常常想,很可能所有的人都生活在“非有非无之间”,因为没有一个人可以完全掌握他自己的命运,可以完全随心所欲地做他想做的事,但是他总是能生活下去,企图找回“自我”,认识“自我”,不过由于处境不同,他们生活样式和追求的目标也不同罢了。这就是生活,是真实的而不是虚构的生活。从主观上说,你对自己的生活道路可以有所选择:但从客观上说,你对你的生活道路又不可能有所选择。所以人应该学会“在自由与不自由之间”生活,“在非有非无之间”找寻“自我”,照我看就是庄子的“顺自然”。不过在这里,我打算给庄子的“顺自然”一个新解,这就是:超越自我和世俗而游于“非有非无之间”。

02

《自由的层次》

关于“自由”,我们至少应考虑两个问题。一个是“自由”有不同的层次;一个是在“自由”之中,有“个体”和“群体”的关系问题。或者我们对这两个问题都没有搞清楚,并不是“自由”本身发生了的问题:或者是“自由”和“民主”本身不可避免地要由上述两个问题产生种种毛病。“自由”至少可以分为三个层次,就是思想自由、言论自由和行动自由。思想可以完全自由的,而行动和言论的自由不能不受到某种限制,思想言论和行动之间就会产生矛盾。思想从原则上看,应是可以绝对自由的,而思想的完全自由正是为人类的创造力提供前提。我可以想,如果我不说出来,谁也不知道,没法限制它。过去,我们曾经做过不少傻事。要你交心,要你把思想中的东西都交出来。其实是不能交出来的,交出来的东西是骗人的,不是他真正想的。冯友兰教授在“文化大革命”中,几乎每天有红卫兵来斗争他,要他承认错误,承认他是最大的“尊古派”。当时他心里想什么呢?他后来告诉我,那时他心里默念几句禅宗的话:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”所以,你批我白批,我心里想的和我说的完全是两回事。思想是可以绝对自由的,这在原则上是可以的。因此,交心没法判定他是真是假,言论行动的自由却不能不受到某种限制,因而言论行动和思想之间不能不发生矛盾。而思想的完全自由正是为人类的创造力提供动力,没有思想的自由就不可能有现代的科学理论和社会理想。

北大的传统是什么呢?有的领导讲是革命的传统、爱国的传统。这的确不错,我们北大一直是有着革命的、爱国的传统的。但这样讲是非常一般化的。就我们中国人讲,都有革命的传统、爱国的传统,不像汪精卫那样。但北大作为一个大学,它有没有一个特殊的传统?作为北大的特殊的传统,就是学术自由,没有学术自由,就没有北京大学。讲一个一般的传统很容易,但北大之所以为北大,就是因为它有这样一个特殊的传统。有一段时间,批判蔡元培,说蔡元培的“学术自由,兼容并包”是错误的。我想,如果把蔡元培的“学术自由,兼容并包”批掉的话,就没有北京大学了。北大的可贵之处,就在于它有学术自由,之所以今天我可以这样讲,也是因为它有学术自由。没有思想的自由,就没有科学的理论和社会的理想,包括马克思主义。

马克思主义是在19世纪时的资本主义那个条件下提出来的,这是因为马克思有自由思想。没有自由思想,他的理论也出不来。但我们并不能把自由思想的结果全部转化为言论和行动,也绝对不可能把自由思想的结果全部转化为言论和行动,因为它要受到一定的限制。不过,自由思想不能见诸言行,就不会产生一定的社会效果,这样会扼杀人们的创造力。这就形成了矛盾。这种矛盾为什么会产生呢?我想,思想是纯粹个人的事,只要它不付诸言行,就不会对社会发生什么影响。但言论与行动就不仅是个人的事情,表现出来的言论和行动就会影响他人和社会。因此,在“自由”问题上,就涉及了“个体”与“群体”的关系问题,这就是自由的第二个问题。

由于有“群体”和“个体”的关系,就有了一种意见,所谓“个人的自由必须不妨碍他人的自由”的原则。但我们仔细想想,这个原则是非常抽象含糊的。什么叫“不妨碍他人的自由”呢?没有一个非常明确具体的规定。特别是“自由”它必须要强调个人的意义、个人的价值,难免造成“公说公有理,婆说婆有理”的状况。人们可以利用“自由”的模糊性,造成社会的不平等和混乱,这也不一定是“自由”本身所引起的,也可以是对“自由”的错误理解或误导引起的,情况是不同的。那么,如果把一个国家(或民族)作为一个个体放在整个世界这个群体中看,那就往往有的国家(或民族)利用“自由”的模糊性强调它的国家(或民族)的意义和价值,因而造成世界和地区的混乱。在日常生活上的“自由”度越来越大,越来越个体化,而同时,造成了人们生活越来越多样化,极端的个体化反而造成了人与人之间关系的模糊化。这样,“现代”理论所具有的明晰性、确定性、价值的终极性、理论体系的完整性等等全被冲垮了。因此“自由”对人类社会的发展是非常重要的、非常可贵的,它是现代社会的标志。

但“自由”之误导也会造成种种弊病,特别是在现实的生活中,很难避免不发生种种问题。现代社会(现代西方社会)在经历了两个世纪的发展之后,它们的毛病表现得越来越明显。个体自由的强调,一方面调动了人的巨大的创造力但另一方面,也导致了人与人之间的互不了解和隔膜。因此,近日在西方又出现了所谓“后现代”的理论。“后现代”理论开始出现在文学理论上,后来也成了一种文化理论,它涉及哲学、社会学、神学、教育学、伦理学、美学等各个领域,而且众说纷纭。尽管“后现代”理论众说纷纭,但它无疑是对“现代”理论的否定。如果我们从“后现代”理论看现代社会“自由”和“民主”的种种观念,可能是由于现代社会对个人的强调,每个人都成为孤立的个人,这也表现在社会分工越来越细。可是又由于现代社会已进入到信息时代,又使得人与人之间虽然在精神上是孤寂的,但在日常生活中的联系却越来越紧密,这就是说,极端的个体化反而造成了人与人之间关系的模糊化。“后现代”和“后现代理论”是两回事,当然“后现代理论”应该是说明“后现代”现象和解决“后现代”现象存在的问题的。可是现在,对西方的“后现代”现象的特征的描述可以说是五花八门,因此,“后现代理论”也必定是众说纷纭。但不论如何,“后现代理论”的产生,还是针对现代社会的未来走向而出现的一种思潮。正是由于西方社会出现的这种由极端个体化而造成的模糊化,“后现代理论”追求不确定性、无序性、反中心主义、随意性和反文化传统的倾向。

03

《寻找溪水的源头》

经历了十余年紧张的阶级斗争,我们仍然热爱大自然,没有放弃追求宁静的田园生活——

那是1962年,严酷的斗争似乎有点缓和,“大跃进”的狂热已经过去,全国人民似乎松了一口气。我们的家庭生活也轻松了许多。父亲的病因长期调养,病情较为稳定,在病中不断发表学术研究的成果,妻子乐黛云的“右派”帽子经过三年劳动锻炼,初步摘掉了。她分回北大,在资料室做古典文学的注释工作。我们的生活平静了许多。在此期间,由于教学需要,给了我较多时间,再研读中国哲学的典籍文献。我们全家的生活和全国人民一样短暂地得到了一段休养生息的机会。

由于自儿女出生后,我和乐黛云都忙于各种政治运动,很少有时间照顾孩子们,现在可以有一点时间和儿女在一起,对这一点上天的赐予,我们十分珍惜,不会轻易放弃。我们在这年春夏之交,常常带孩子们去香山或卧佛寺等地郊游。我们和孩子都更喜欢卧佛寺及其深处的樱桃沟。我们多次乘公交车到卧佛寺站下车,再走一公里到卧佛寺的殿门。这一公里小路两边长着很多野草,我们沿路教孩子们玩一种斗草的游戏。这种游戏北京孩子叫做“勒崩将”:两个孩子各拿一根顶上分为三岔的小草,挽成一个活结,这便是“草鸡”的头,自己的草从对方“草鸡头”下的“项圈”中穿过,双方使劲一拉,一方的“草鸡头”会被拉断,被拉断的一方就是输方。我们一路走着,一路玩这种游戏,孩子们很高兴,我们也很高兴。在这条路的中段,有一个不大的让人们休息的长亭,亭上面爬满了藤萝,我们常在这里小憩,喝一点水,吃一点东西。孩子们不休息总是围着长亭乱跑,汤双喜欢摘些野花野草编成花环扣在姐姐汤丹头上,说姐姐真美!

我们走进卧佛寺大门,直奔安睡的卧佛,一鞠躬就匆匆离去。寺内有两个水池,水从卧佛后面的小溪流入。两个孩子都有同样的好奇心,想弄清楚溪水是从哪里流出来的。他们曾问过寺里的僧人,僧人告诉他们是从樱桃沟流过来的。于是,樱桃沟就成了他们执意要去的地方。

一天,我们终于向樱桃沟出发。一出卧佛寺后门,就看到一条小河,小河的一条支流就是卧佛寺池塘的源头。我们沿小河上行,见到一座小桥,桥下的堤坝形成一个小型水库。我们过桥来到小河的左岸,看到一个小园。这个小园别有风格,是用竹子围起来的一方小天地,名叫“周家花园”。园内有几间青砖瓦房,院子里有几张方桌方凳,可以在那里喝茶。我们走进园子,要了一壶茶。我们慢慢地饮茶,观赏着周围的竹子和小草花。茶和我们平时喝的很不一样,有着竹叶的清香和苦甜。我们问送茶的小青年是什么茶,他说是用香山竹叶和北京香片混合自制的。我们又问他樱桃沟还有多远,他说大概还有两三里,但后面没有什么像样的路,只能沿着溪水岸边的石子路走。喝完茶,我们就从溪水的左岸往上走,一路都要踏着大大小小的石块前行。两个孩子脱了鞋袜走在慢慢流着的溪水里,又笑又叫,十分快乐,也让我和乐黛云感受到什么是真正的快乐,而过去发生过的苦恼也都随之烟消云散。我想只有亲近大自然,像陶渊明所说的那样“纵浪大化中”才能得到这样的精神享受。

大约走了一个多小时,我们终于来到了樱桃沟。其实这里只是一个乱石岗,到处是打碎的砖头瓦块,杂草丛生。奇怪的是溪水尽头却有一个亭子比较完好。走近亭子,看到亭柱上一副对联:上联“行到水穷处”,下联“坐看云起时”。我和乐黛云坐在亭子里欣赏着周围的山色,享受着这难得的半日悠闲。

记得多少年后,我去武夷山时,不禁想起樱桃沟的情景。武夷山有两座山峰,一座叫“玉女峰”,一座叫“大王峰”,万山从中有一个去处叫“云窝”,坐在“云窝”的茶座喝茶,看到“云气”从那里冉冉升起,靠近山峰就化为小雨。这使我想起樱桃沟的“水穷处”和“云起时”。世事变化无穷,前事的景象消失了,又会有新的景象产生!是祸是福,无从测知!我们数十年的经历何尝不正是如此?

两个孩子在乱石岗中跑来跑去,找好看的小石子。女儿忽然大喊:“爸爸妈妈,这里有块大石头,上面还刻有字呢!”我们一看,原来是一块残破的石碑,上面刻着“无为周居士”,这下子引起我们的兴趣,也跟着孩子们在乱石岗中寻找,希望发现点什么“奇迹”。这时女儿又大叫:“我又找到一块有字的碑,你们快来看看!”我们去一看,残碑上面刻着的是:“莫愁陈夫人”。这无疑是一对具有我国传统文化素养的夫妇留下的遗迹。“无为”使我联想到一个争论了几千年的哲学问题,到底是“无为”具有普遍价值还是“有为”具有普遍价值?这是一个永恒的哲学问题。但是,“莫愁”的确对每一个人都是可解的。一切顺应自然,自可“莫愁”而“得大自在”。

在这乱石岗中,溪水似乎戛然而止,但溪水是从哪里来的呢?我们发现原来溪水是周围山上的细流汇成的。这就是说溪水已断而又未断,溪水尽头已不是溪水,但溪水之水仍是溪水之水。世事茫茫如电影之画面,不过是拉长了的电影胶片,一片过了,另一片又出现。它是连续的,又是断裂的,所以说“昔不至今”,“过去”发展到“现在”,就不是“过去”了!我们生活的世界是真实的世界,还是虚拟的世界?到底溪水有无尽头,就像宇宙有无尽头一样。这又是一个哲学问题。

相关推荐

汤一介 / 著“汤一介 乐黛云:人生三书”

北京时代华文书局 出版

本书是国学泰斗汤一介的人生故事,以睿智平易的语言,阐述了一代哲人对中国传统文化的思考,梳理了汤先生的坎坷心路与彻悟。书中包括“我家与北大”“读书与安身立命”“学问与致知”和“平生师友”四个部分,追忆了作者的个人经历、家庭生活、在北京大学的学习与工作,并记录了平时的所思所感以及文化随笔等。《人生的智慧:顺乎自然,热爱生活》