明星频繁撞脸,是时代审美的悲哀?

如今,"撞脸"现象愈发普遍。

很多新晋艺人与老牌明星的相似度极高,网红圈的“宛宛类卿”现象则更加普遍。

这种情况是怎么产生的?

内娱就是一个大型的“宛宛类卿”?

娱乐圈一直有明星撞脸的现象,但近几年,这种情况越来越多了。

看完《抓娃娃》,好多人都发现史彭元长得“人山人海”的,撞脸黄晓明、吴京、贾乃亮、张翰……

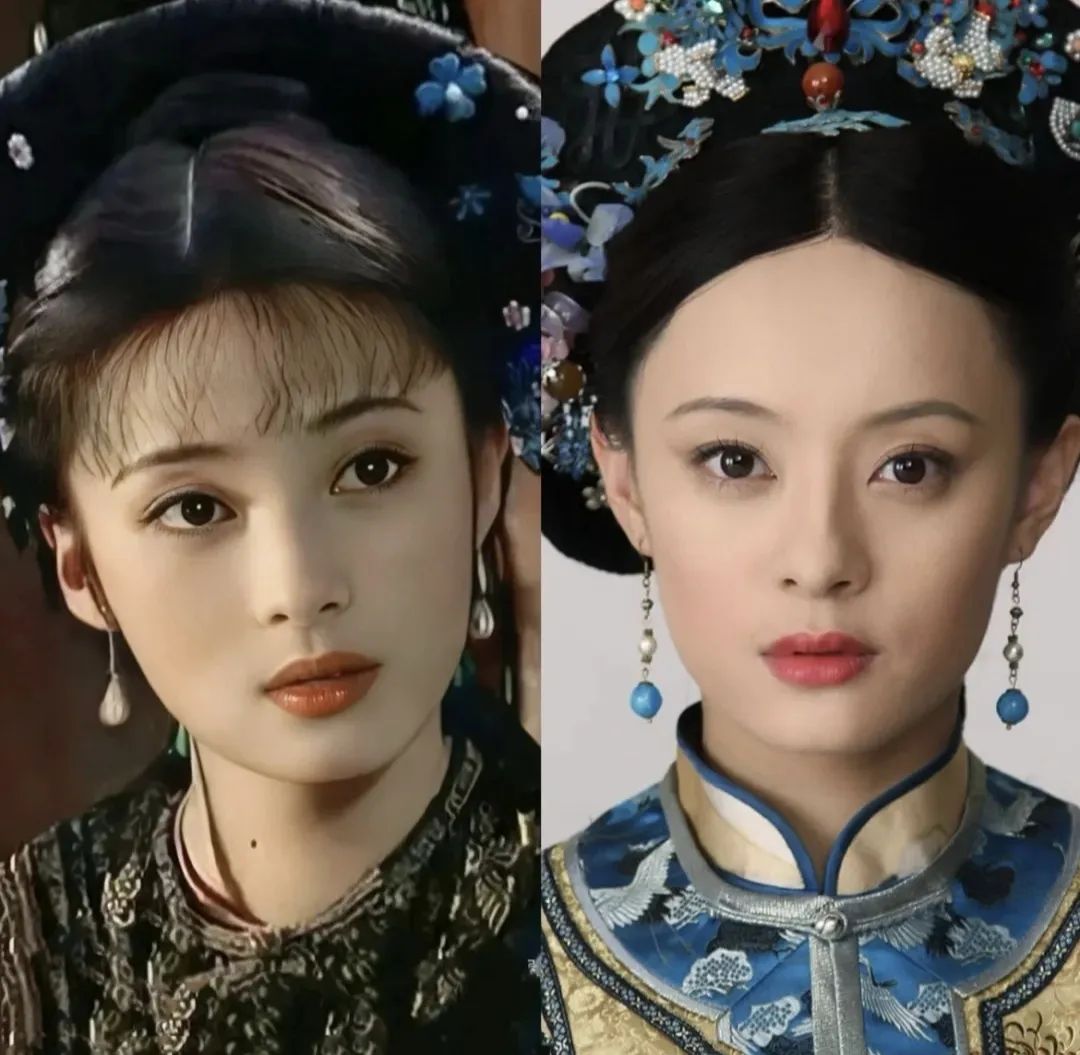

《唐诡2》里,景如洋凭借美貌上桌,弹幕都觉得她某些角度神似白鹿,还像“多肉版”刘诗诗。

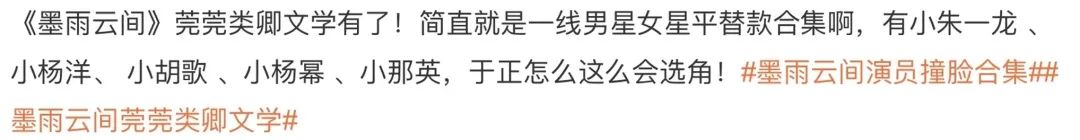

前阵子的爆剧《墨雨云间》里,也出现了不少“平替脸”明星。

梁永棋像低配版朱一龙。

王星越跟陈晓有六七分像,尤其是都有一双眼神会拉丝、“看狗也深情”的桃花眼。

徐筠饰演的贞女堂堂主,也是撞脸了不少明星。

蹙额颦眉时像海清,面目狰狞时像年轻版蔡根花,披头散发时像那英,垂眸思虑时更像杨幂。

与贞女堂堂主私通的狂徒,童家豪饰演,神似杨洋。

还有王楚然,她从出道起就有“小刘亦菲”的称号,与刘亦菲侧脸相似的话题还一度登上热搜。

不止内娱,在网红圈,撞脸的现象则更加普遍。

早年的网红们,确实是各具特色、风格迥异。

比如初代网红“豆瓣三女神”,张辛苑走复古仙气风,南笙是民国甜美少女感,晚晚走清冷气质风。

虽然她们身上有颇多争议,但在当时那个审美匮乏的时代,每个人都凭借鲜明的个人风格引领了潮流。

而现在的网红越来越多,也越来越难以区分。

不仅撞脸,在妆容、内容、风格和人设等各方面,都呈现出高度的相似性,越来越缺乏独特的创意和个性表达。

其实,如果真要1:1抠细节,当然不可能会有两张完全一样的脸。

可为什么我们会觉得两个人撞脸呢?

辨识度正在消失?

之所以会有“莞莞类卿”的效果,主要就在于面部骨骼结构的相似性。

比如下颌角的形状、颧骨的起伏、鼻骨的线条、五官的形状、三庭比例等相似,都能让人觉得两个人长得像。

表情时肌肉的微妙运动与眼神的交流,也是造成相似感的关键因素。

这种相似不仅在静态照片中体现,在动态表演中则会表现得更加明显。

很多人觉得进忠和《沙丘》里的表舅有些相似,就是这个原因。

如今娱乐圈越来越注重标准化、类型化的美,撞脸的情况也越来越多。

但也因此,大家纷纷开始怀念从前,明星都很有辨识度的时代。

其实,如果以今天挑剔的眼光来看,很多当时的当红明星面部并非完美,但那些瑕疵点都成了他们独具辨识度的关键。

舒淇的宽眼距,恰恰增加了她的慵懒感。

王祖贤的三分龅,造就了欲说还休的暧昧感。

翁美玲的低鼻梁、圆鼻头,反而使她甜美的风格更加自洽。

张曼玉宽面中,颧骨存在感较强,下颌较方,笑起来的样子总有点别扭,但也因此更有种小心翼翼、试探、爱你在心口难开的戏剧性和故事感。

巩俐反颌+厚唇+错落牙齿,让她显得又倔又俏又欲又狠,能适配不同类型的角色。

这些独特的面部特征不仅未成为她们事业的绊脚石,反而成为了其魅力的一部分。

相较之下,现在艺人们的脸好像更完美、更精致了,却也越来越没有新鲜感和辨识度了。

为什么现在撞脸艺人越来越多?

为何都在撞脸?

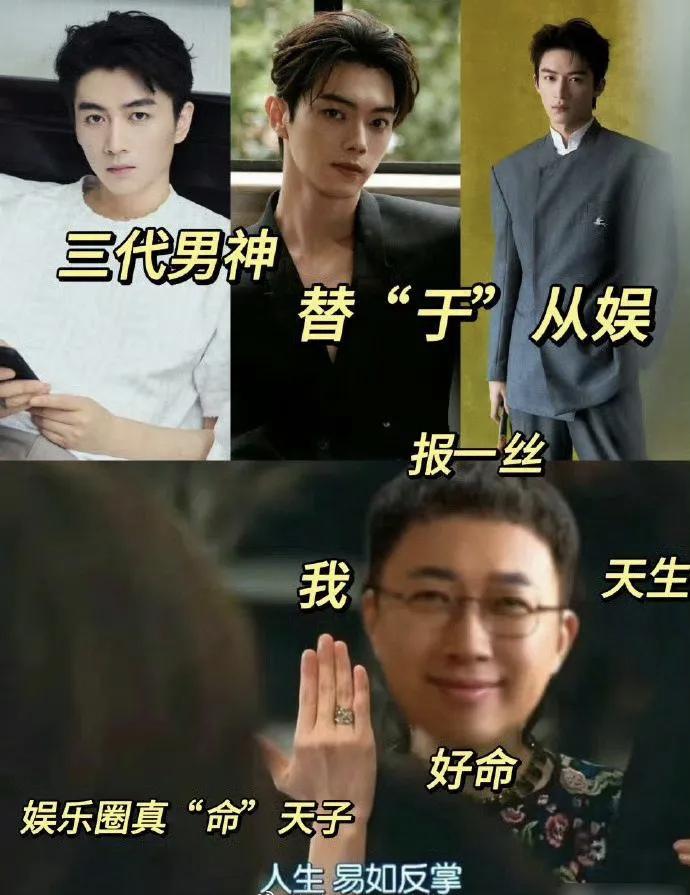

娱乐圈偏爱撞脸艺人,其实主要是出于商业方面的考虑。

选择撞脸艺人可以节省片酬和营销推广费用。

选择与知名艺人外表相似的新人,所需片酬低,却可以快速吸引观众的注意力,获得一定的“粉丝基础”,节省营销推广成本,提高投资回报率。

赵晴刚出道时就在以“小赵丽颖”的称号做营销

题材复制的需求也导致了人选的雷同。

当某种题材流行,市场上对于相似角色的需求也随之增加。

为了迎合市场需求,制作方往往会选择具有相似特征的艺人来复制成功案例。

公司为了延续或蹭某个艺人的人气,也会选择与其相似的艺人进行培养。

这样一来,新艺人不仅可以通过“蹭热度”迅速获得关注,还可以为公司带来更多的商业机会。

但在娱乐圈之外,网红圈甚至普通人的撞脸,则主要是因为审美雷同。

由于互联网的发展和网红经济的崛起,当某种审美观念和风格受欢迎,就会渐渐形成审美茧房,导致大众的审美观念逐渐趋同,对流行风格群起效仿。

幼态脸代表

网红们为了迎合大众审美,获得更多的流量和关注,会全方位模仿其他成功的网红,向同一审美目标靠拢。

而这一行为,又会导致审美愈加同质化。

整容技术的普及,更为审美的同质化提供了“技术支持”。

为了追求所谓的“完美”,许多人选择通过整形手术改变自己的缺点。

当所有人都在接近整容模板,辨识度也在进一步缺失。

有人说,各美其美的时代已经过去,美得有流量才是王道。

但若失去辨识度,新鲜感和惊喜也将不复存在,这又何尝不是审美的悲哀?

作者:来士普

责编:回星