为何小确幸几乎成为日剧职场女性的常态

近年来日本涌现了一批以职场女性为主角的都市剧,《我们无法成为野兽》《东京女子图鉴》《女子的生活》《逃避可耻,但有用》等,它们讲述女性奋斗,侧重点却不再是打拼中的热血沸腾,而是都市生活无所不在的压抑。《我们无法成为野兽》的上司压榨、《东京女子图鉴》里的两性区分对待、《逃避可耻,但有用》的毕业后加入失业大军等,它们共同拼凑出一个压抑颓丧的日剧都市女性生活图景,有趣的是,这些日剧呈现职场女性的压抑和不甘,给她们安排的出路倒出奇的相似,没有彻底的反抗,没有真正逃离,日剧职场女性在经过犹豫和反思后,选择的仍是与现有工作机制妥协,把幸福感寄托于“小确幸”。

不再敢于改变现状,而是躲进微小的幸福中

“小确幸”一词源于日本作家村上春树的随笔集《兰格汉斯岛的午后》,其中一篇就叫“小确幸”,形容生活中“微小但不确切的幸福与满足”。在村上春树看来,秋日午后听一听勃拉姆斯的音乐、买回刚出炉的香喷喷的面包、看一只猫钻进被窝,都可以收获“小确幸”。在千禧年后的日本“事业剧”中,鼓励“小确幸”成为一种常态,主角们意识到现实的坚硬和身份的桎梏,不再敢于迎头直上改变现状,而是躲进微小的幸福中,以平静的心态来接受命运。

2018年播出的《我们无法成为野兽》就是一部典型的“小确幸”剧。剧里的女主角深海晶就把职场女性的压抑体现得淋漓尽致。新垣结衣的这个角色在一家私企的营业部工作,遭遇繁重工作、蛮横上司、懒惰同事、感情不顺等烦心事,好不容易硬气一把,求领导不要随便派活,领导表面上同意寻找更多人手,还要为她升职,其实只是大搞拖延,继续榨取她的精力。她的同事同情她,但止步于同情,不会有进一步的抗议,更不会落实到薪资结构调整、维护劳工权益,于是,深海晶依然一边隐忍一边努力工作。

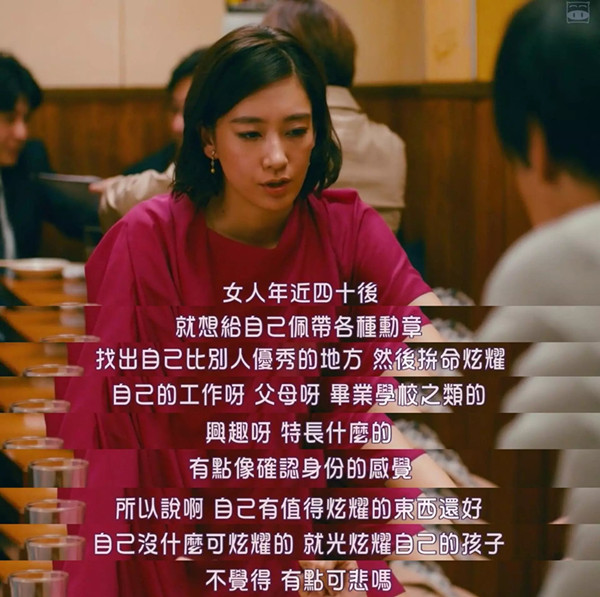

深海晶盼望“可以像野兽一样自由生活”,但正如片名所提示的,她始终没有勇气真正遵循自由的意志,而是在现实的驯服与理想的境界间进退两难。编剧野木亚纪子让主角收获幸福感的方式还是“小确幸”套路,选几件可以彰显气势的衣裳、去深夜酒馆聊聊天、聆听远方的风声、换一个心灵契合的男友,然后,生活依然如常。温柔的套路遮掩着职场的根本矛盾,所谓残酷人生,最后不过是消解在爵士乐和速溶咖啡中,“小确幸”看似出路,其实只是无力应对沉重现实的妥协之策。

不满于家乡的“小确幸”,却进入到更精致的“小确幸”

《我们无法成为野兽》反映的职场并不深刻,它停留在口号似的宣扬中,用一种很平面化的方式来刻画主角和上司、同事的关系,在剧情里,上司蛮横、同事无能,主角看似疲惫,却也从中得到“被依赖感”,可在现实中,更普遍的情况是:你的上司并不傻,他比你更知道问题,你的同事也不是无能,他们有的和你一样扛着沉重人生,有的是在消耗热情后走向圆滑,至于你,也根本不是力挽狂澜、独当一面的英雄,只是一艘巨船里的普通螺丝钉,用之弃之。在这方面,同样是反映职场女性的剧,《东京女子图鉴》就要全面而深刻得多。这是一部日本版的《嘉莉妹妹》,讲一个满怀希望的“外来妹”在大城市的奋斗与蹉跎。

女主角绫满怀期待来到东京,见证了大城市的繁荣,却也被裹挟入消费主义的泥潭。她“想要过上高级的生活”,为此“先让自己精致起来”,所以她购买奢侈品绝不手软,遇到优质男也费尽心机,她毫不掩饰自己的虚荣和野心,对朋友说:“人得在年轻的时候就接触上等的东西,不管是身体还是仪容全部准备ok,为了不论何时脱掉内衣都不会丢人。”这种观念和百年前在美国流行的小说《嘉莉妹妹》如出一辙,1900年,《嘉莉妹妹》出版,“嘉莉”成为文学史上的一个典型人物。这位贫家女的性格在第一章就被指出:“她挺关心自己的容貌……一心追求物质享受。她是一个装备不齐的小小骑士,冒险到这个神秘的大城市去侦察,狂热地梦想获得某种朦胧而遥远的至高无上的权力。”嘉莉原本是一个朴实的姑娘,进入大城市她对物质的渴望开始膨胀,为此她结交了给她“四十美元”的达洛特先生,而后又对大酒店经理赫斯特伍德产生好感。嘉莉的奋斗历程是当时很多美国“外来妹”的缩影,从乡村到城市,渴望一夜致富。

有趣的是,尽管绫和深海晶性格不同,但她同样选择了“小确幸”作为自己的庇护所。她在东京追求梦想的生活,却发现随着野心的集聚和消费标准的提高,这个生活的门槛越来越高,她想要更好,可即便精疲力尽,也总是与理想一步之遥。到三十岁时,她已经开始怀疑:“三十岁,是朝着同一个方向加大油门努力,还是换个方向?”终于,她“舍弃上流社会意识,承认自己也只是随处可见的平常故事,说服自己甘当配角。”

绫原本是不满于家乡的“小确幸”才来到东京,但兜兜转转,她只是进入到更精致的“小确幸”中,如果说故乡的“小确幸”是山川草木,都市里的“小确幸”则是夜场电影、箱根旅行、安逸的下午茶和一个体面的男友。在绫与老乡直树的对话中,有一句话就准确地表露出她的心境:“那时觉得这样的幸福太渺小而感到悲哀,于是放手了,现在已经懂得这样的小幸福多么得来不易。”所以,《东京女子图鉴》虽然讲了一个积极打拼的故事,但它的内核其实在反思消费主义的人生,质疑这种迎合上流标准的无止境的奋斗。

透过《我们无法成为野兽》和《东京女子图鉴》的故事,剧里的职场女性虽然感慨繁重的工作负担,却也珍惜职场工作带来的奋斗体验。《东京女子图鉴》就借女上司之口感慨日本女性工作的得来不易:“1985年日本制定了男女雇用机会均等法,不知道这部法律的女性我都不雇用,在那之前女性从事的都是倒茶、影印等打杂工作,只有男人一直晋升,女人受男人们的颐指气使……说什么比起升职更想结婚,一到下班时间就冲出公司跑去联谊,你根本不知道,我们这一代受了多少苦才换来男女平等的。”

然而,这位女上司口中的男女平等只是一面之词,日本社会的女性尽管争取到男女雇用机会均等的权利,但在职场仍遭遇着性别偏见和歧视的困扰,日剧《女子的生活》就通过一个跨性别者的遭遇来反映女性遭受的偏见和歧视。在《东京女子图鉴》中,这种偏见和歧视也没有消除,职场中的“男性凝视”处处可见,女性常常被视作欲望的客体和消费的对象,敢于睡上司的女人事业通畅,埋头苦干仍可能籍籍无名。职场女性何尝不知道这些问题,但在个体原子化的社会,她们已经无法通过整体的力量来进一步推动平等,而那些超越性别问题的阶层障碍,更是如同高山,无法被撼动。《东京女子图鉴》《我们无法成为野兽》《Legal High》乃至男性向的《半泽直树》等剧都折射阶层问题,这不是偶然。

“小确幸”的背后是弥漫于人群中的巨大失落

“小确幸”情绪不只运用在“事业剧”中,在日本其他剧类也处处可见,比如下饭剧《深夜食堂》,还有反映“另一种人生”的《四重奏》,即便是立意更加深远、通过克隆人表现身份危机的日剧《别让我走》,书写的也不是克隆人对命运的反抗,而是他们如何妥协于现实,在“小确幸”中接受命运的安排。《别让我走》里的克隆人说:“这天,我明白了,我们是不能改变世界的。但是,若能相拥,这个世上除了你我之外的人就会消失。”这种诉诸两性关系的温暖,借以遗忘外部世界痛苦的姿态,就是一种“小确幸”。

为什么在当下,“小确幸”几乎统合了日剧职场女性的追求?除了社会体制固化,日本工薪阶层与消费的暧昧也是一个原因。日剧职场女性追求消费维持的体面,她们希望独立也希望保持方方面面的精致,这让她们不得不维持可观的消费支出。职场女性受困于崇尚男性、秩序森严、下层遭受盘剥、消费主义笼罩的工作环境,但也依附在这样的环境里。她们需要收入,只有打好物质基础才会有有限的独立,大部分女性不是自由职业者,离开传统的工作体制,她们除了回归家庭就无路可走。

而回归家庭,成为一个老老实实的家庭主妇未必是一个普适的选择。女性放弃自己的经济和社会地位,会让自己在家庭问题上更被动,在遇到变故时更加无力,乃至成为婚姻生活的傀儡。多部日剧折射了日本社会女性的这种复杂心态,比如《昼颜》《我的恐怖妻子》《我不是结不了婚,只是不想》等,在日本,家庭主妇的日子并不好过,她们清晨要给丈夫、孩子、公公和婆婆准备早餐,白天收拾家务,晚上做好晚饭,如果自己不做饭,只是从市面上买熟食回来,还可能会被丈夫责怪。这些被要求逆来顺受的“贤妻良母”们, 即使受到精神上的冷暴力,也只能默默承受,甚至因此与社会脱节。

越来越多日本女性不堪于此,选择离婚。《当今日本社会离婚现象透视》显示:20世纪90年代以来,日本的离婚率节节攀升,1999年升至2%以上,2002年的离婚件数更是1960年的四倍多,达到289836件。可日本的结婚数量却在逐年减少,1975年还是941628件,2005年只有720417件。而且,当今日本的离婚申请有七成左右是女方提出。

所以,职场女性宁愿继续疲惫,把职场作为战场去打拼,下班回家了,再用“小确幸”安慰自己。“小确幸”的背后是弥漫于人群中的巨大失落。从上世纪金融危机以来,日本社会的整体奋斗情绪就步入低谷,尽管维持着繁荣的发达资本主义景象,但相当一部分年轻人陷入消沉中。不相信努力可以改变命运,不再有战后一代的满满热情,经历过幻灭的新青年沉沦于漫画、影像、游戏乃至色情业的虚假关怀和精神慰藉,以一种自嘲的姿态应对疲软生活。近年来日本的一系列热词,比如穷忙族、空巢青年、佛系青年、低欲望社会等,都在反映这种失落。

严格来说,日本社会陷入到一个价值停滞阶段,文化机器给不出感染青年人奋斗的新方案,于是只能用“小确幸”涂抹伤口。值得留心的是,近年来中国似乎也有这种趋势,能在中国流行的文化概念,不约而同地在迎合这种消极潮流,日本社会与中国社会在价值失落上的“异同”,是一个值得深思的话题。