洞天寻隐·庐山纪丨“庐山寻洞”之一——木瓜洞探玄(下)

三、木瓜洞的石嵩隐时代

明末清初的石和阳,字嵩隐,是庐山当时最具影响力的道士。其本儒士出身,于理学颇有研究,擅长著述,与江西文人交流密切,获得多篇纪文,并有著作传世,墓碑目前仍屹立在木瓜洞附近。比较遗憾的是,专门讨论石嵩隐情况的学术研究还比较少,手头只看到均在江西工作的吴国富[33]和杜玉玲[34]的论文,外地相关领域学者似乎还未对之提起关注。这里结合相关文献以及吴国富等人的研究,对石嵩隐的情况进行简要讨论。

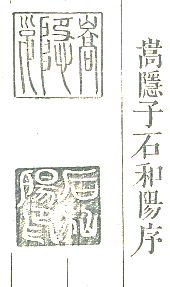

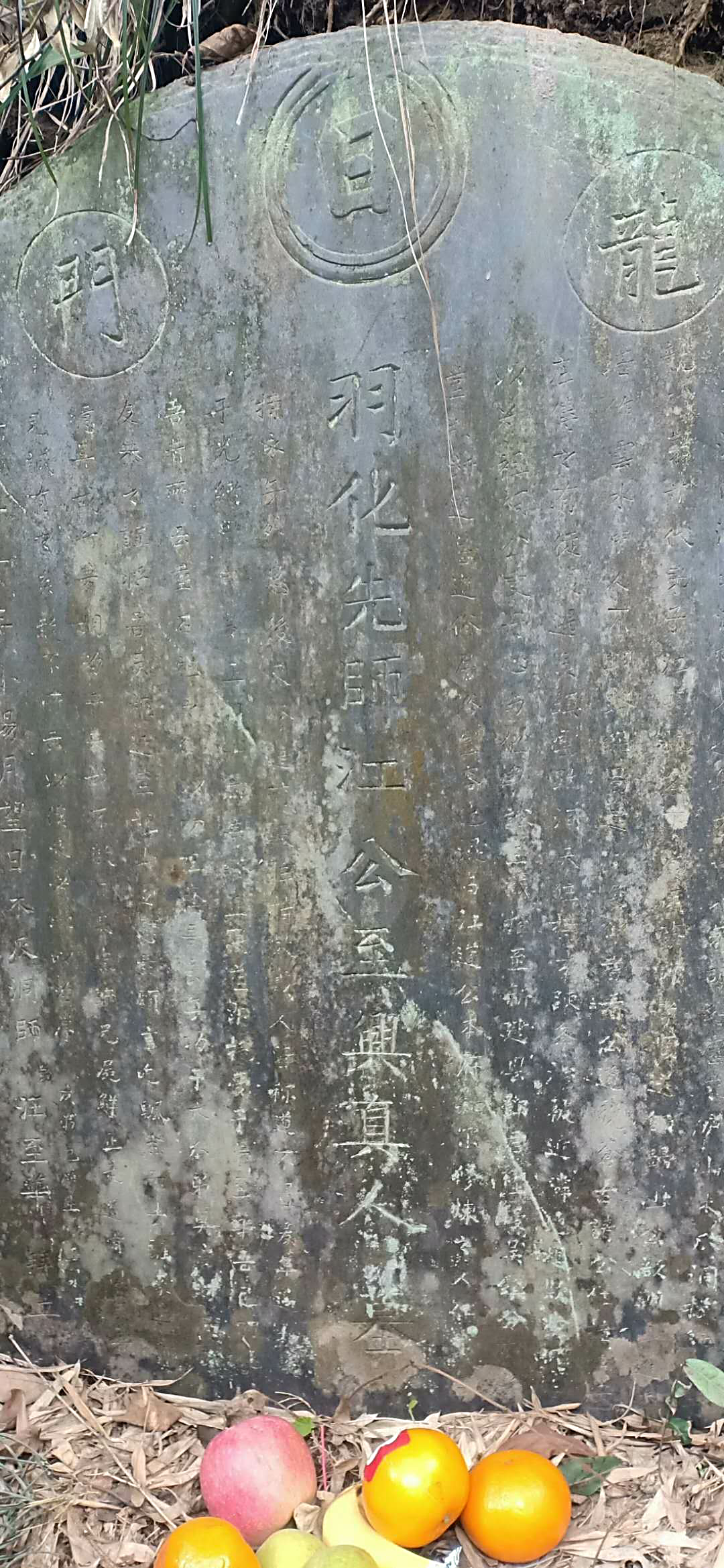

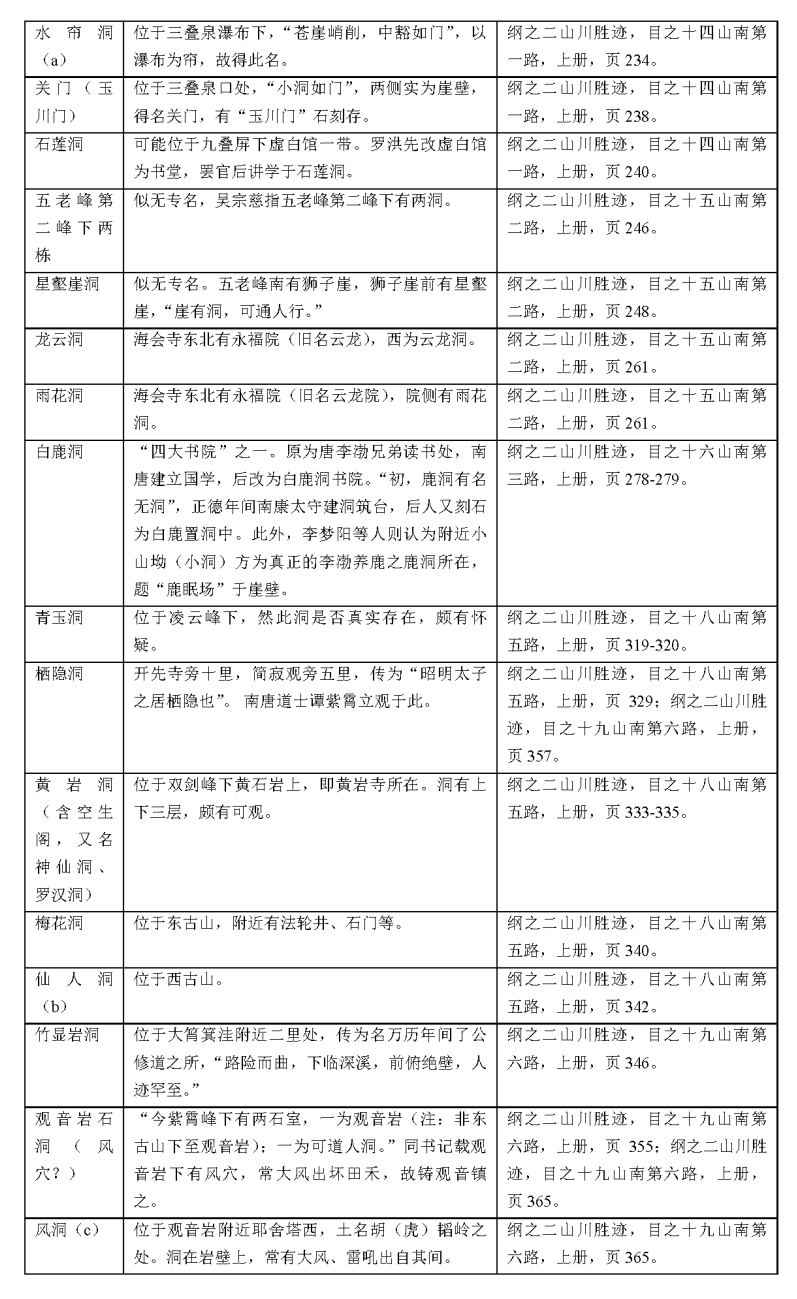

图13:公孙道长惠赐的石嵩隐墓碑照片。题款“康熙甲午菊月谷旦”,“龙门刘荫枢拜题;门人尹 溥 澋 仝百拜”。

石嵩隐传记材料对其情况的大致介绍相对一致。但除基本内容外,这些材料的彼此关系和写作背景也能为我们提供不少颇有价值的信息。为在介绍石嵩隐生平的同时阐明其传记类材料的编纂历程,我决定采取在一定程度上打乱材料先后顺序的方式予以分析,重点放在对这些材料的语境的关注和讨论上。我们马上就会发现,这些材料的创作本身也是有关石嵩隐的意味深长的故事。这样的讨论或许对更想了解石嵩隐基本生平的读者来说并不友好。事实上,快速了解石嵩隐主要经历的办法,是阅读吴国富老师的《清初高道石和阳》。

我们的叙述,可以从陈梦雷(1650-1741)的《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭序》开始。陈梦雷的文章称,石嵩生于南阳,隐于嵩山,“足迹遍维扬、燕市、黔楚,终老于匡庐木瓜崖。”嵩隐善与公卿交往,常以“知止、艮背”之论赐教,神仙道士的外表下,隐藏着较深的儒学功底。有关“知止”这个主题,似乎是石嵩隐一门中非常擅长、且在与公卿交流中频繁使用的理论,稍后还会多次遇到。陈梦雷记载,石嵩隐感知明末丧乱,隐居嵩山;又“知甲寅(1674)之纷纭”,于是屏迹匡庐。这里的“甲寅纷纭”,可能指同年爆发的三藩之乱。石嵩隐死后,陈梦雷姻翁叶学三先生(叶谦)出任此地地方官,得知嵩隐情况后深有感触,在将嵩隐传记纳入方志的同时,还将石嵩隐的墓志碑铭及名流赞颂题咏整理成一册文集,请陈梦雷作序,即《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭序》。[35]依陈梦雷序文名称来看,这册文集大约名为《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭》。由于是在《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭》大致编纂完成后方才写序,故此文应该是同类材料中较晚完成的作品。而之所以将较晚的作品放在第一位讨论,在于这篇文章向我们揭示了石嵩隐传记碑铭的创作背景。

汤永宽在同一背景下创作的《石嵩隐先生传》,[36]大大充实了有关石嵩隐传记创作情况的认识。传中记载石嵩隐本南阳人,因中州纷乱而隐嵩山。曾与郭都贤(1599-1672)讲论于岳麓书院,有诗歌往还。郭都贤为明朝官员,明亡后亦托身道门。除郭都贤外,李本晟、王泽弘等相交。石嵩隐年54时抵达木瓜洞,后逐渐开辟荒芜,建成木瓜洞道院。为石嵩隐写下另一篇记文的刘荫枢,看到道院环境后,“见而叹为幽入贞吉。”有关石嵩隐重振木瓜洞的情况,在刘鳌石(1658-1713)的《庐山木瓜洞记》中获得最直接记述。这篇文章记载了丁卯年(1687)游览庐山时与石嵩隐的直接交流,石嵩隐自述开创木瓜洞道院的前后经历。据称,石嵩隐甲寅(1674)夏初来木瓜洞时,但见此地荒芜不堪。自庚申年(1680)开始,石嵩隐次第开辟,因应地势修造亭台院落,至刘鳌石抵达时已建成亭台池榭共计八所,并引附近瀑布之水灌溉园圃。刘鳌石对经石嵩隐改造的木瓜洞环境深感赞叹,“是则吾之乐此而欲终焉者也。”[37]回到汤永宽的《石嵩隐先生传》,其记载石嵩隐立洗心亭后,自称希望葬于亭北。将逝时有群鹤来翔之瑞,并留下示众诗“风起白云收,行年八十九。仰天见明月,七星是北斗”及“抱元守一”等告诫。壬辰(1712)夏,庐山大水,“大雨出蛟”,石嵩隐墓葬如故,时人奇之。雨水虽然没能毁坏石嵩隐的墓葬,但石嵩隐的著作却遭遇厄难。汤永宽称:“只存《黄庭·阴符注解》、《指玄篇》语录数种于别所。”癸巳年(1713),石嵩隐相关情况被报告给郡守(南康知府)叶谦,叶谦于是“详请阐幽,备载案牍”,江西布政使傅泽渊表其闾,督学冀霖为之撰写墓铭,石嵩隐事迹也被录入郡志。汤永宽文章的最后出现了一个重要人物,即石嵩隐的弟子,广陵人尹溥。石嵩隐去世后,尹溥与弟弟尹澋一同为师傅守墓三年。通过文章最后部分的自陈,可以发现汤文的撰写背景,也是在石嵩隐传记进入《南康府志》、叶谦开展相关文集编纂工作之下。此文应当会被收入那部《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭》。

汤永宽文章中提到督学冀霖为石嵩隐撰写的墓志,文字也得以保存。[38]与其他材料相比,冀霖的《题庐山石道人墓志》的叙述重点明显不同,其在铺陈石嵩隐基本信息后,专门就石嵩隐与公卿大夫的问学往还进行介绍。冀霖指出,郭天门(即前揭郭都贤,天门为其字)曾邀请擅长儒家理学的石嵩隐赴岳麓论道,李崧岑则在与石嵩隐的交流中获得“艮其背”(《易经》语)相关的教导。待李崧岑巡抚浙江时,又邀石嵩隐赴浙交流。王昊庐因听石嵩隐将“不迁怒、不二过”、“乍见孺子入井”,“悦而记之”。乙丑(1685)冬,冀霖在庐山与石嵩隐盘桓良久,赠诗曰:“交同鱼水邀仙侣,人应龙沙阐道风。”除此之外,石嵩隐受到刘乔南等士大夫的推重,暮年“应湖口榷关朝公、安庆观察姚公之招”,而这位湖口朝公也曾亲自入山与之再会。乙丑(1685)、丙寅(1686)间,白鹿洞洞主汤来贺(1607-1688,字惕庵)也曾与石嵩隐交流,并有诗歌往还。汤来贺正是撰写《石嵩隐先生传》的汤永宽的父亲。与名公的频繁往还,使石嵩隐时不时就会离开木瓜洞。查慎行在康熙三十一年(1692)年造访时,便遇到石道士“近为当事邀之北去”的情况。[39]冀霖《题庐山石道人墓志》记载道,至去世前,石嵩隐告弟子葬尸身于洗心亭,并留下前揭“七星是北斗”诗后,泰然而化,时在康熙四十八年(1709)二月十六日。最后,冀霖介绍石嵩隐的著述情况,称其“平生注《黄庭》、《虚静》、《阴符》诸经,《指元篇》、《三洞元章》、《心经解》诸语录”,但自己尚未备览,“故备志之,且为之铭。”值得指出的是,吴宗慈在其《庐山志·艺文》中给出《庐山石道人墓志铭》,称“碑佚,文存”,撰者也是冀霖,如下:

康熙壬辰(1712)春谷旦,赐进士出身奉敕提督江西省学政按察使司佥事临清冀霖雨亭撰。门弟子尹(溥、景)同百拜。[40]

就内容来看,以上文字显然不是墓志铭,而只是墓志铭的题款,需与《题庐山石道人墓志》合并使用。

组织文集编纂的叶谦本人也写下一篇《题石嵩隐序》。[41]文章介绍石嵩隐本究儒经,因“荆襄寇乱”而隐嵩山,后入匡庐的简单经过。指出石嵩隐最初与“张敬一、章云崖、周北溟、钱伯常,皆以儒修晦迹”。壬辰岁(1712),叶谦出任南康知府时石嵩隐已故去。当年夏季“因勘蛟水”,造访石嵩隐墓,从当地父老和名卿大夫处得知石嵩隐情况。感慨非常,“而为嵩隐序其逸行,若此则高风终不可泯也夫。”[42]从上述情况可以发现,叶谦组织的石嵩隐赞颂活动和文集编纂,是于康熙壬辰年(1712)展开。引发纪念活动的,是当年庐山大水,叶谦勘察时对石嵩隐墓葬及其人生平信息的获悉。当叶谦展开纪念文集编纂时,石道士羽化已有三年,石道士的弟子尹溥和弟弟尹澋也已“庐墓三年”。正是由于叶谦组织的这次集体文化活动,使石嵩隐的很多信息保存至今。

一些材料显示,在叶谦组织《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭序》完成后,以邀请名公撰文的形式对石嵩隐进行纪念的活动仍在持续,但推动者可能不再是叶谦,而是石嵩隐的弟子尹溥等人。有关于此,刘荫枢、龚荣和毛德琦的文章或许能为我们提供一点线索。

刘荫枢的《题庐山木瓜洞石道人嵩隐行略》,显示自己与石嵩隐曾有直接接触。[43]刘荫枢自述一心向往儒学,对佛教、道教等异端非常排斥。辛巳年(1701)四月,刘居住在庐山秀峰寺,三个月后游览木瓜洞,与石嵩隐相遇。这段庐山游访和夜宿木瓜洞的经历,刘荫枢在《游黄岩说》中进行了详细记录。[44]刘在《行略》称,石嵩隐自述已八十高龄,自甲寅年(1674)从广陵迁居于此,兴复唐道士刘混成的木瓜洞。见石嵩隐行为典雅,刘荫枢心生敬慕。次日早饭后告别,问其学问根底,嵩隐以“知止”相对,刘矍然道:“此道学要诀也!”刘荫枢同样记载下石嵩隐的著作,与冀霖所述完全一致。刘荫枢表示,有关石嵩隐的“生平行迹,诸达人长者赞论如林,载之详矣,余惟言其学问指宗。”这句话显示,刘似乎已经看到《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭》之类作品。事实也正是如此,刘荫枢指出,石嵩隐己丑年(1709)以89高龄去世后,石的弟子尹诚斋“持道人著述及诸公赞论”,不远千里从庐山赶来贵州,请他为石嵩隐撰文。于是,康熙甲午年(1714)九月刘荫枢在贵州的衙署中写下了这篇文章。这里的尹诚斋,很可能就是尹溥。除《行略》,保存至今的石嵩隐墓碑也由刘荫枢题写。墓碑碑阳题字如下:

中:南阳石嵩隐先生墓

右:康熙甲午(1714)菊月谷旦

左:龙门刘荫枢拜题。门人尹溥、澋仝百拜[45]

这方墓碑题于1714年,与《行略》的写作时间相同,推测也是在尹溥的请求之下完成于贵州衙署之中。很明显的是,刘荫枢文章和墓碑的写作时间是1714年,而非叶谦组织文集创作的1712年。

清代龚荣所写的《木瓜洞石嵩隐序》,同样显示出尹溥在石嵩隐死后为之争取应得荣誉所付出的努力。[46]文章记载其经过豫章时,木瓜洞道士尹溥求见,“手持一编,乃其师嵩隐道者行志也”。这部材料(“一编”)介绍了石嵩隐的基本生平及著述,并言及其死后三年庐山走蛟而墓穴不坏的异迹,很可能就是《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭》。大概是从尹溥带来的材料获悉石嵩隐思想情况,龚荣赞叹石嵩隐的“知止有定”、“人禽几希”、“《易》艮其背行其庭”等议论,均与儒家“大中至正之道”相合,而与道家宗旨不同。龚荣表示,有关石嵩隐的其他情况,“诸巨公志之甚详”,不再赘述,“嘉道人之潜德有足表者,特重其请而为之序。”

康熙五十三年(1714),毛德琦获得康熙接见,而后才正式担任星子县令。因此,毛德琦来到庐山后所撰写的《题庐山木瓜洞道存篇序》,[47]应该不是1712年叶谦纪念活动的产物,而是后续纪念的组成部分。毛德琦称,甲午年(1714)赴任后,得知木瓜洞和石嵩隐事迹,感慨“其人往而其徒存”,希望与尹诚斋相见,但尹“云游靡定”。尹诚斋,应该也是尹溥。甲午年尹溥的“云游”,或许就是前述远赴贵州,请刘荫枢为家师撰文。终于,乘某次春日劝农之机,毛德琦过木瓜洞,得与尹溥相见。当毛德琦询问理学旨归时,尹溥像当年家师一般,以“知止”应答。此后尹溥出示石嵩隐《观心直指篇》,令毛德琦深受启发。最后,就《道存》一篇,毛德琦称:“名公卿已备道其详,予亦不复多为之赘云。”一篇题为《题庐山木瓜洞道存篇序》的文章,最终竟没能就《道存篇》置下一词,令人多少有些不解。

刘荫枢的《行略》和《石嵩隐墓碑》、龚荣的《序》以及毛德琦的《题庐山木瓜洞道存篇序》(尤其是两篇《序》,“序”的性质显示其需要附着在某个既定文本之上),均显示叶谦主编的《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭》完成后,尹溥似乎尝试将这个本子变得越来越厚,而用来争取公卿撰文的文化资源之一则是这部已经完成的文集自身。可以想象,尹溥不断地以《木瓜崖嵩隐先生传赞碑铭》向公卿推介家师、并邀请撰文,又不断地将这些新撰写的文章纳入这部文集,既使这部作品本身具有一定的动态形式,又使其社交功能得以充分发挥。不难发现,石嵩隐本人自是颇有影响的高道,但导致其死后荣誉的推力其实来自两种彼此存在交流的力量,即叶谦代表地方官员和石嵩隐的门下弟子。门下弟子推崇家师自在情理之中,与石嵩隐无直接交流的叶谦对石嵩隐的推崇,则可能正如杜玉玲所述,怀有通过庐山地方文化建构来支持国家文治的政治和舆论目的。[48]

有关木瓜洞石嵩隐,最后再来谈谈他的著述情况。上述石嵩隐记传材料中已给出著述名单,其中不少著作因1712年庐山走蛟而为大水所毁。吴国富注意到吴宗慈编纂《庐山志》时,得木瓜洞主持道士提供一残破不全的石嵩隐著作咸丰重抄本,其中包括《夜峰餐善堂语录》、 《眉梁悠然堂语录》、 《庐山木瓜洞语录》等“语录”,但这些语录目前已很难看到。石嵩隐的《乐天说》《示魏名阀并复后二札》《观心直指》(令毛德琦深受启发的那篇文章),以及《木瓜洞杂诗》三首,均已收入《庐山志·艺文》或《庐山志副刊·文广存》等方志著作。[49]除以上诗文外,石嵩隐还有两部著作完成地保存至今,即《阴符经注》和《黄庭外景玉经注》。这两部著作篇幅较长,且有不少序跋,能提供的信息比较丰富。非常有趣的是,这两部著作得以保存下来、为今人所易得,另一位清代高道实在功不可没,这就是广州纯阳观李明彻(1751-1832)。

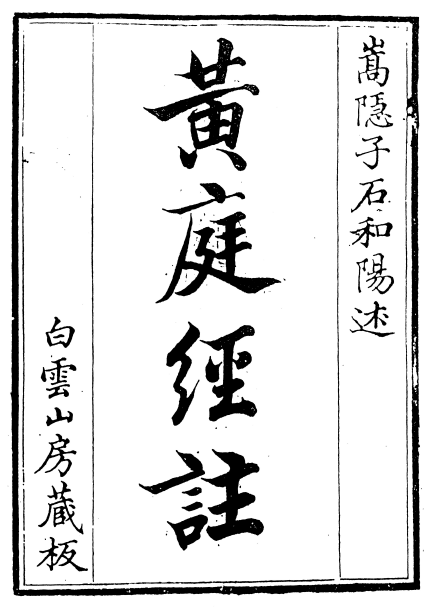

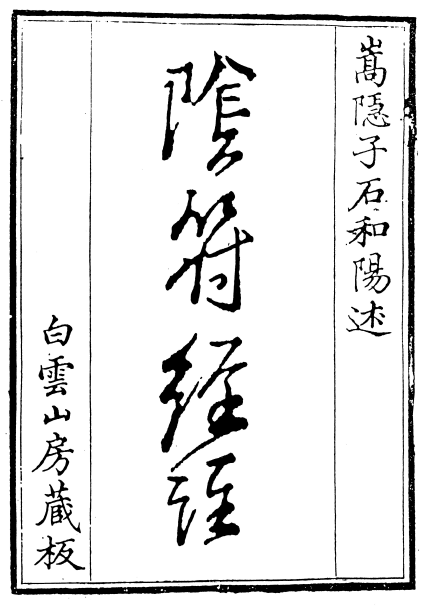

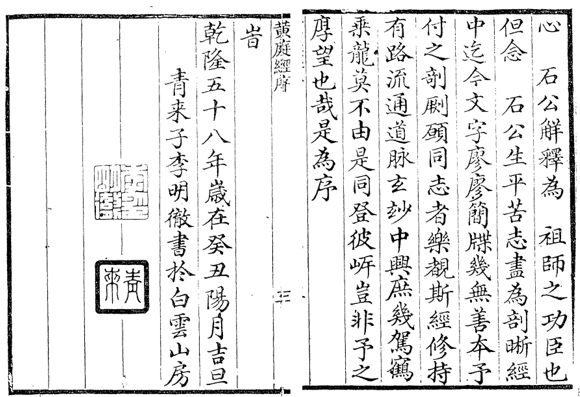

今所见石嵩隐《黄庭经注》三卷和《阴符经注》一卷,基本都原自白云山房藏版。这个白云山房实际就是李明彻晚年隐居之所。李明彻,字大纲,又字飞云,号青来,广东番禺人。其因西洋画艺得官府推荐,入京后从钦天监监正学习天文,回广东后又赴澳门从西人学习天文地理算数等。此后帮助两广总督阮元(1764-1849)《广东通志》绘制地图,并有《圜天图说》和《圜天图说续编》传世,影响较大。嘉庆二十四年(1819),李明彻结茅广州漱珠岗修建道观,此即为保存至今的纯阳观前身。冼玉清、王丽英、甄鹏等人已就李明彻的生平和学术进行考察,[50]近来陈志辉和朱泓彬又在近代科技史的角度下对李明彻学术著作进行详细讨论,观点颇有启发。[51]有关李明彻的具体情况,可参考以上研究。李明彻在其所撰《重刻黄庭·阴符经注序》中称,辛亥年(乾隆五十六年,1791)偶过京都,一日某高人相访,“今授《外景》《阴符》合编,乃明嵩隐公注述。”此后数月这位高人均不在出现,自此杳无音讯。“迨回粤三载”,李明彻反复阅读此书后,颇觉意义非凡,且世间流传稀少,故在乾隆五十八年(1793)时将重刻刊印,广为流通。[52]

图14

图15

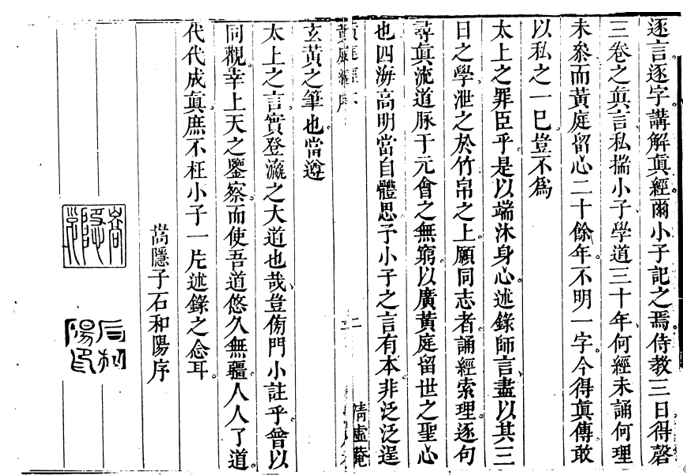

图14、15、16:“白云山房藏板”《阴符经注》、《黄庭经注》书影

有学者认为李明彻曾直接受学于石嵩隐,但吴国富已指出石嵩隐去世时李明彻还没出生,二人不可能有直接师徒关系。吴国富继而怀疑,将石嵩隐著作赠送李明彻的“高人”大约是石嵩隐在京城留下的徒弟,[53]但这一判断不易成立。石嵩隐卒于1709年,李明彻遇高人是在1791年,若此高人确为石嵩隐弟子,则年龄之高不免有点惊人。事实上,尽管道教典籍强调“秘传性”,但不少道籍的流传并不真的彻底封闭在小团体内,将石嵩隐著作交给李明彻的“高人”与石嵩隐的关系亲疏其实不易判断。

种种迹象表明,白云山房刊刻的《重刻黄庭·阴符经注序》,复制的是更早的扬州清虚庵本,只是在每卷结尾处补入李明彻的一段简短评论,并随文附上若干眉批。这一点既能通过版心的“清虚庵”三字得到体现,也能在书中序跋得到验证。

图17:版心“清虚庵”。

据此书里蜀中道人康熙癸丑(1673)仲夏所撰《阴符经序》称,石嵩隐此书原未梓行,在广陵将之传授清虚庵弟子吴华阳等几人后,方获刊刻。[54]正演道人的《黄庭玉经序》写于康熙癸丑(1673)仲春,同样点明石嵩隐“云水广陵”时在清虚庵中与自己相遇,并将《黄庭经注》等传授给庵中弟子。清虚庵中的“投拜之士”(可能指正式拜师者)包括吴华阳、葛琳阳、卢㟸阳、卞嶲阳、秦嶬阳等(与蜀中道人《阴符经序》所列出人名一致),“示以刊刻之士”(可能指获得获得经书刻本者)则有“卢统阳、薛崵阳、吴嶬阳、秦褱阳、姜巅阳、葛峑阳、卢复阳、卢保阳”等。[55]接下来的《诸子敬颂》部分,共录有弟子们撰写的六篇赞文,后五篇作者即所谓“投拜之士”,但排在第一位的却是在两篇序文中都没有出现的“鄂州门人敬一道子张嵂阳”。[56]张嵂阳在颂文中明确写道“吾师嵩隐,注述斯经”,推测此人可能不是石嵩隐在清虚庵中所收弟子,其进入师门的时间或许要更早一些。有关扬州清虚庵,本人在“中国数字方志库”等数据库中检索了多种《扬州府志》(尤其明清),但暂时还没有发现有关这所庵堂的具体记载。[57]根据这些序跋,当可判断白云山房版《重刻黄庭·阴符经注序》基本复制扬州清虚庵版原作。如此前所述,就在广陵传道的第二年(1674),石嵩隐就来到庐山木瓜洞。值得注意的是,前文重点关注的石嵩隐弟子尹溥,据称也是“广陵人”。

石嵩隐《阴符经注》和《黄庭经注》的内容并不复杂,基本是以丹道和心性之学逐句诠解两部经典的意涵。两部经书都写明是石嵩隐“述”,石嵩隐自称书稿内容另有来源。石嵩隐的《黄庭经注·自序》,称自己在嵩山读《黄庭》多年不明所以,后得“真师在洞庭之秋月,鼎湖之山中,授真诀”,方才了悟。于是决定将“真师”三日传授,“泄之于竹帛之上”,愿同道能够有所收获。“予小子之言有本,非泛泛逞玄黄之笔也。”[58]其《阴符经跋》也说“真师曰:《阴符经》三百余字”云云,“仆今得师言故述而录之。”[59]尽管石嵩隐自称其学说来源于“真师”传授,但在现存的石嵩隐材料中并没提及这位“真师”的任何其他信息,深疑所谓“真师”可能只是“托词”。石嵩隐本人以儒入道,似乎并没有真正在道观修行、也未拜某位道士为师,其可能主要依靠阅读和与同道交流来获取道教知识。在此背景下,他所创作的阐道和修行著作自然可能遭到教内人士的怀疑,故需伪托“真师”以建立权威。石嵩隐《黄庭经注·自序》中的“予小子之言有本,非泛泛逞玄黄之笔也”一语,或正意有所指。至于“真师”传法的“洞庭之秋月,鼎湖之山”,虽确有地点可考(如吴国富在文中考位洞庭湖君山),但却也可能是为了故事的完整性而依托仙道胜地。不论如何,有关这位“真师”的情况,在获得更确凿材料前还需提起警惕。

有关石嵩隐,最后需要指出的是,当代整理的石嵩隐《黄庭·阴符经注》时,不仅略去了白云山房本的眉批,更在录入序文和颂文时将每篇文章附带的作者私章尽皆删去,但这些内容当然也蕴含着一些有趣的文献信息。

图18:石嵩隐、正演道人、张嵂阳私印

在石嵩隐师徒相继离世后,木瓜洞不久又荒败下去,文献记载也较为罕见。吴国富对此后的情况进行简要讨论,其引用《李平山先生年谱》指出,道光二十七年(1847)李平山等人到木瓜洞时,当地已无道士;《龙山道人谢舜琴传略》指出,龙山道人(又称白石道人,1892-1964)曾游历木瓜洞,其诗歌《泽鸿师住庐山木瓜洞》显示泽鸿道士当时住在那里;西星《山南风物考察记》称,20世纪六十年代初,有两个女尼住在木瓜洞。[60]于是,木瓜洞故事,从历史走到了脚下。

四、复盘

在掉了一两万字的书袋后,还是让我们回到有趣的实地“考察”,来分散密集的文献梳理所带来的疲惫感。

2020年7月25日我和张书彬考察木瓜洞时,天气过于潮热,且没有携带合适的工具装备,外加当时对木瓜洞的文化价值缺少充分了解,导致考察过程变为漫不经心的“踩点”,而没有对沿途发现的石刻、墓葬等情况进行清晰而完整地记录。且心想,这些墓葬碑刻都比较明显,庐山当地热心石刻整理者不少,博物馆等也有专门工程,相关信息应已获完整清理和刊布——但结果似乎不如我预想的那么乐观。一懒之下,最终只能收获长久的怅然。幸运的是,近来太乙观公孙道长和“献心庐岳❤山岳研究”微信群的星湾(陈再阳警官),分别贡献了他们考察木瓜洞时拍摄的照片和记录,这些材料的存在缓解了我的一些遗憾。这里不妨结合星湾等人发来的信息及我们当年所见,对木瓜洞附近若干重要道教景观进行简单介绍。更周全的信息,或许得等天时地利人和兼备时再次前往,方能一网打尽。

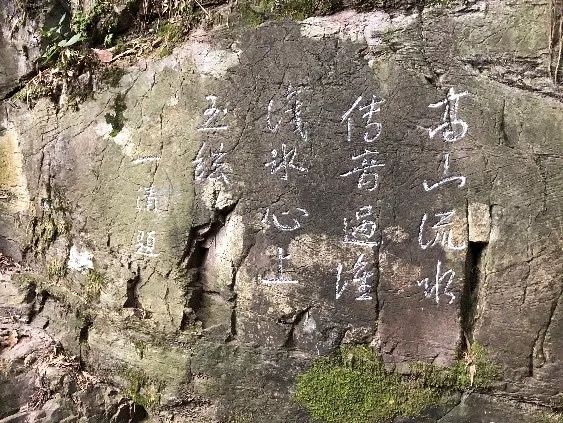

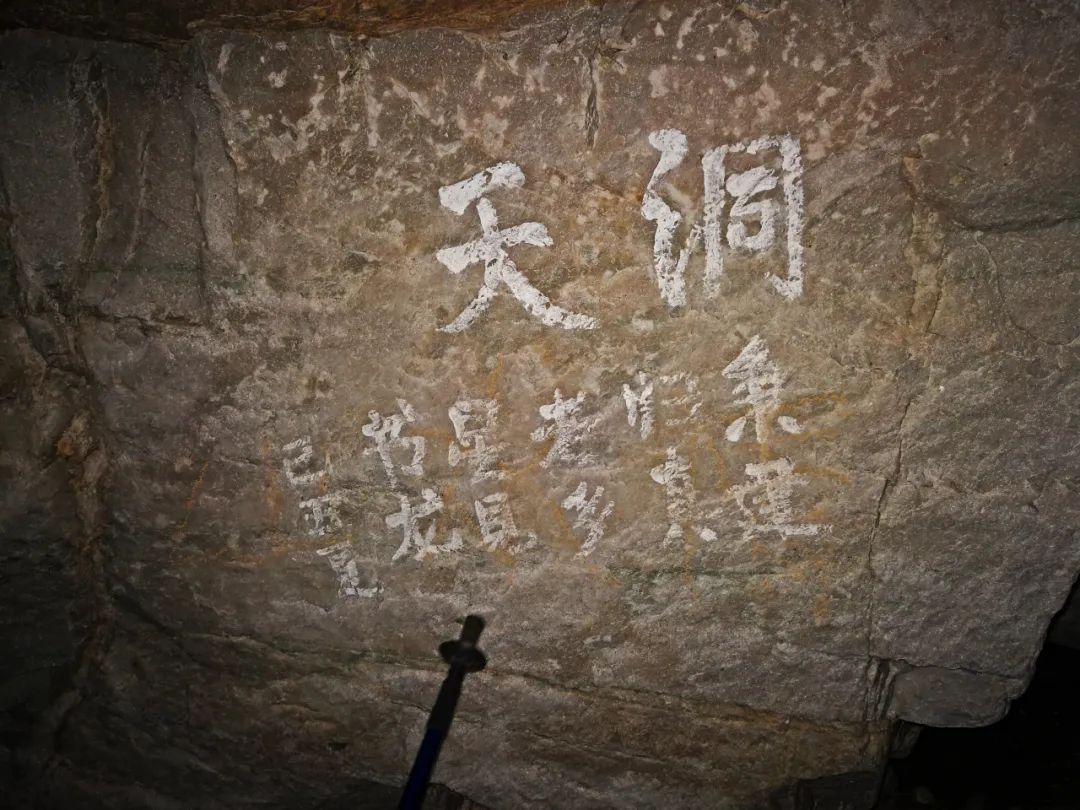

星湾一行“驴友”对木瓜洞题刻进行过考察整理,其中题刻一些已获得地方志记录,但还有一些则属罕见发现。在这些发现中,最令我感兴趣的,既不是石嵩隐康熙甲子年(1684)题刻的“石破云修”,也不是石嵩隐弟子张嵂阳题写的“枯木云留迹,瓜生月挂烟”,而是一处非常奇特的“洞天”提示。

图19

图19、20:星湾分享的木瓜洞“石破云修”等题刻照片。

图21:星湾提供的木瓜洞内题记照片。

这则“洞天”提示下,写着“秉建、归真、老乡、星见、书龙,己丑夏。”尽管将这则提示判定为古人留下的墨迹更能满足寻获“洞天仙境”的浪漫想象,但根据知情人分享的信息来看,“洞天”题记是2009年夏方才出现的景观。不论如何,将木瓜洞视作“洞天”,在某种程度上来说并未偏离道教本旨,民心所向确实能为地方景观赋予新的意义。

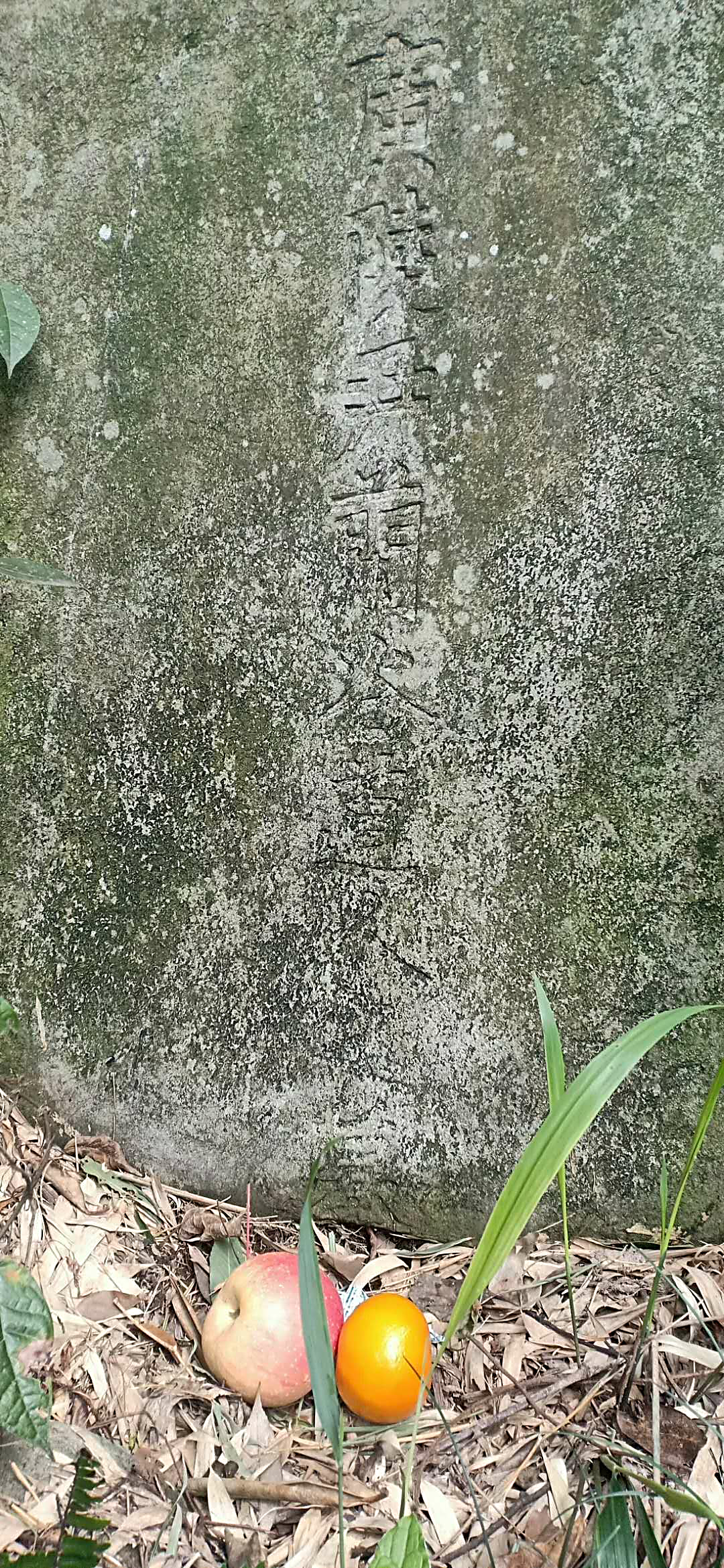

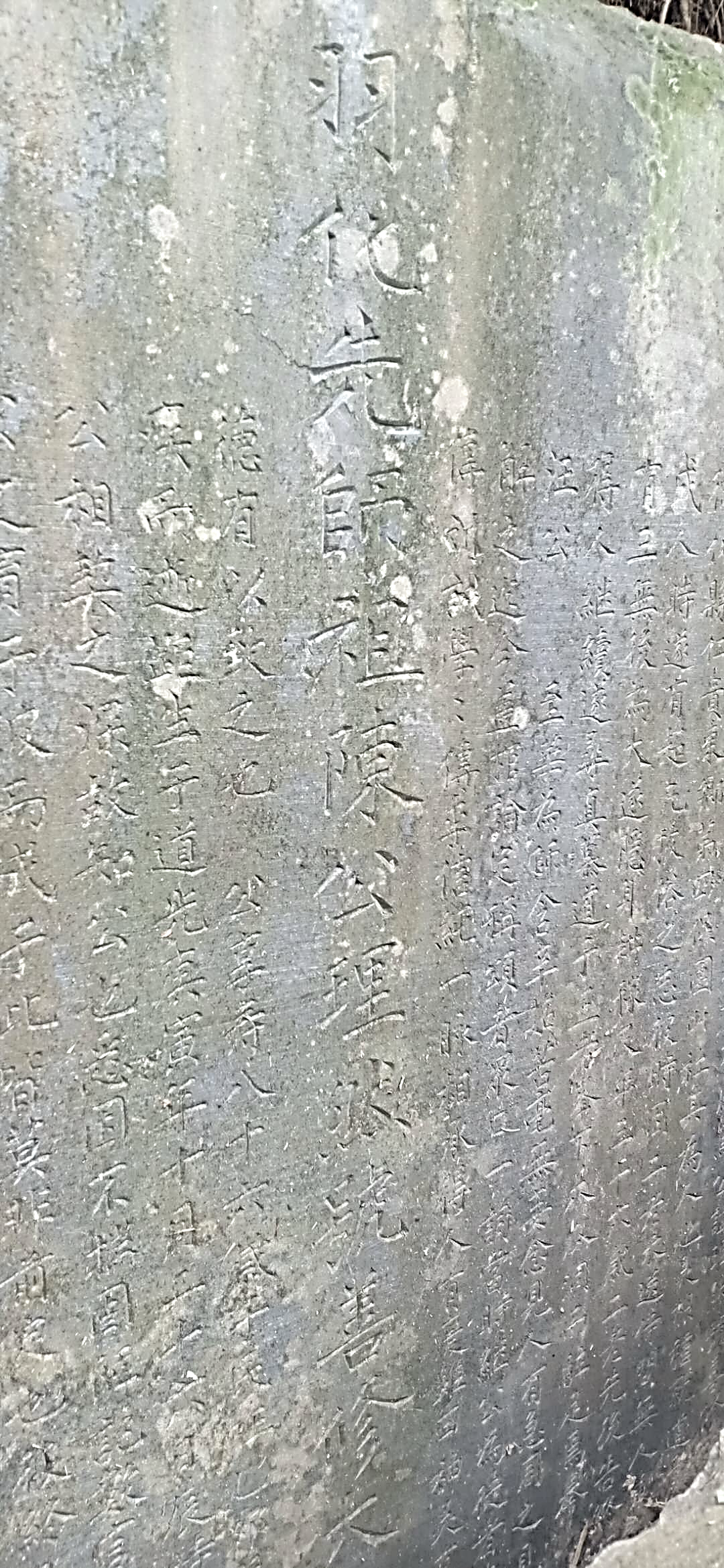

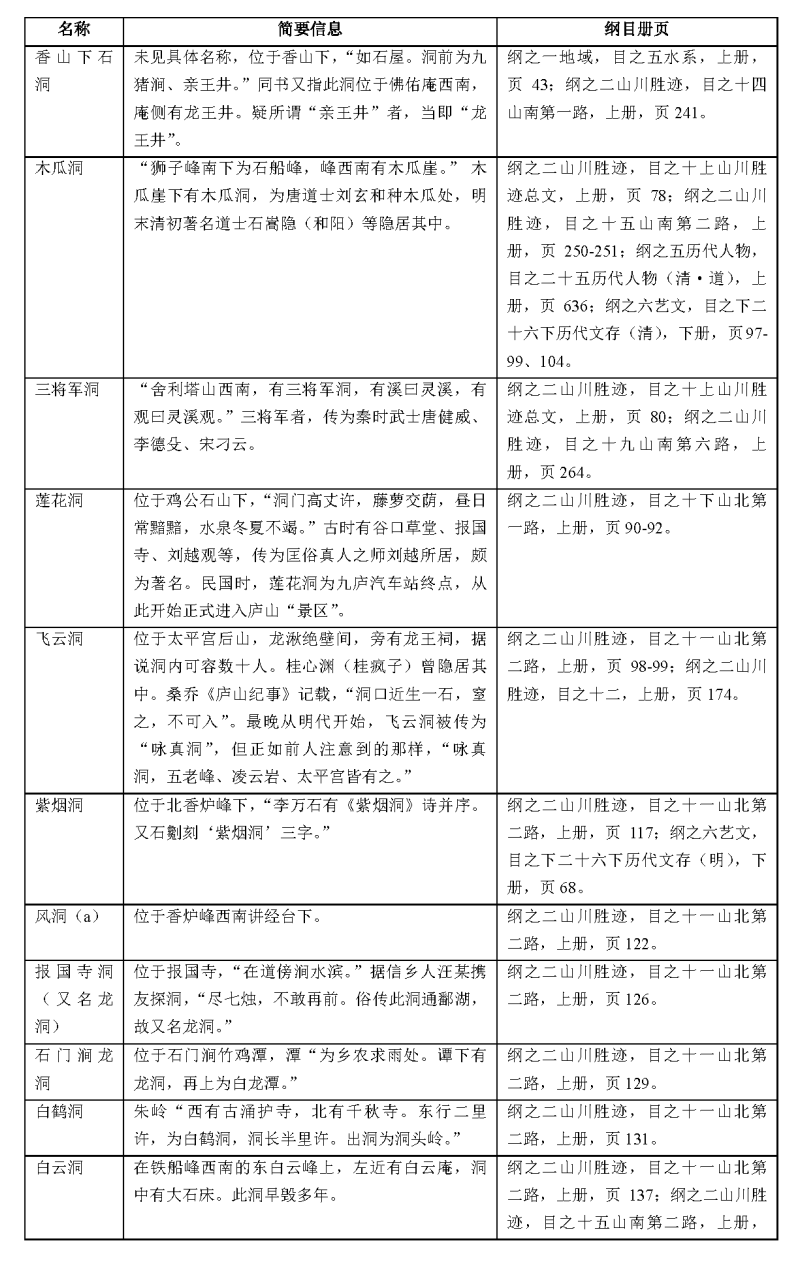

石嵩隐的墓碑矗立在木瓜洞附近,但墓葬已被盗掘。想来,壬辰年的那场庐山蛟水没能伤害石嵩隐的坟墓,但坟墓最后却在盗墓贼手下遭受浩劫。显然,人常常比蛟要恶。星湾在《重阳节山洞寻宝记》指出,石嵩隐墓旁,还有至少三座道士墓,墓碑仍存,分别是《广陵尹兰谷道人之墓》、《羽化先师江公至兴真人墓》、《羽化仙师陈公理然号善修大真人之墓》。[61]根据星湾私下分享的录文可知,《尹兰谷墓碑》除墓主名讳外似乎仅能看清“癸未”二字,星湾认为“癸未”指康熙四十二年(1703)。但这里的尹兰谷,很可能是尹溥或尹澋。鉴于尹溥可能字诚斋,推测尹兰谷更可能是尹澋。而不论是尹溥还是尹澋,肯定都比石嵩隐去世要晚,则这里的“癸未”如果指卒年,则更可能是乾隆二十八年(1763)。《江至兴墓碑》上的信息比较多,包括其为湖北汉阳人,出生于嘉庆己卯(1819)八月三十日巳时,卒于光绪甲申(1884)正月十四日戌时。光绪丁亥年(1887)小阳月(十月)望日拜师木瓜洞汪至华,后传徒王柏、陈理槐、李梅,再传徒孙等。《陈理然墓碑》立于“皇清民国四年(1915)腊月”,墓主是德化县仁贵东乡第四保团山社人。

图22

图23

图22、23、24:星湾提供的《广陵尹兰谷道人之墓》、《羽化先师江公至兴真人墓》、《羽化仙师陈公理然号善修大真人之墓》照片。

在黄益满兄引导下,我和张书彬在木瓜洞附近看到另外两个墓葬,从墓碑文字来看,分别是黄园铨真人和酒隐罗万宪墓,黄的墓葬也有被盗掘的痕迹。有关这两个人物,截止目前我尚未获得什么有效信息,但以“酒隐”自居而埋骨匡庐的潇洒浪漫却成为此后宴间我时常向人提起的雅事。

图25

图25、26:黄园铨真人之墓。2020年7月25日,白照杰摄。右图人物,黄益满兄

图27:酒隐罗万宪墓,2020年7月25日,白照杰摄

总结2020年夏季的考察,“踩点”的意义大于完整的资料搜集,进一步的石刻和口述材料的搜集和整理,还需重头来过。如果说那次木瓜洞考察能够为未来行动提供什么经验建议的话,那就是尽量不要选择暑期考察!潮热、蚊虫还有不时经过的野猪等,任何一项都能带来意想不到的挑战。当然,如果考察的重点放在当地社会调研、而尽量减少爬山涉水,以上问题都不会造成阻碍。

在野外和文海中徜徉一番后,有关庐山木瓜洞的观察暂时可告一段落。或许刘玄和怎么也不会想到,其隶属的白鹤观在接下来的时间里风雨飘摇、若存若亡,其所创建的木瓜洞反而在“转手”石嵩隐教团后又获得一段时间的辉煌。时至今日,白鹤观已彻底消失,木瓜洞道院也难觅踪迹,但至少木瓜洞本身以及相关题刻、墓葬等遗迹仍存留于世,让不畏艰苦步步走来的行者凭吊古今。

——————————

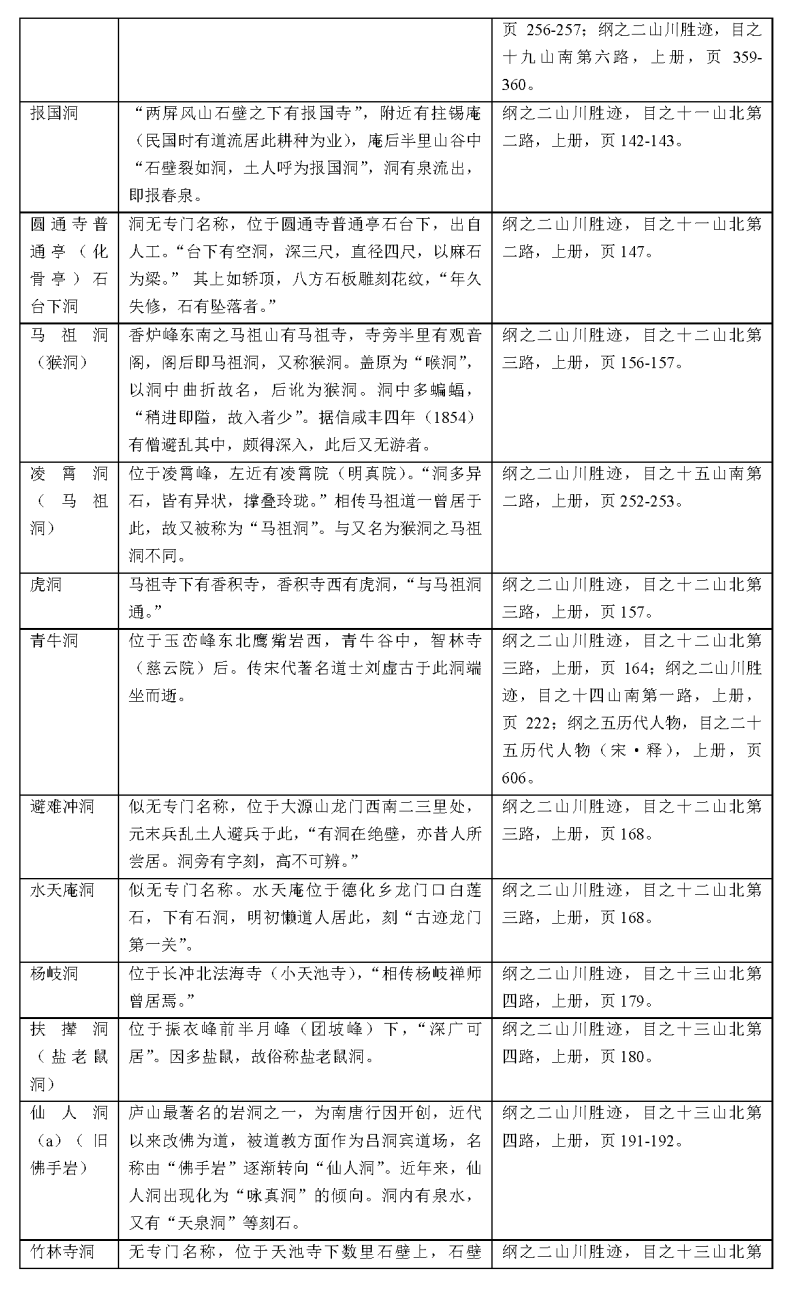

附表:

吴宗慈《庐山志》中记载的匡庐洞穴

*所使用版本为:吴宗慈编纂,胡迎建、宗九奇、胡克沛校注:《庐山志》,南昌:江西人民出版社,1996年。

——————————

——————————注释:

[33] 吴国富:《清初高道石和阳》,《中国道教》2010年第1期,第40-44+54页;《庐山道教史》,南昌:江西人民出版社,2011年,第326-340页。

[34] 杜玉玲:《康熙时期庐山的文化建构》,《南昌大学学报》2015年第1期,第125-131页。

[35] 陈梦雷:《木瓜崖石嵩隐先生传赞碑铭序》,见其《松鹤山房集存》,清康熙铜活字印本,卷10,序151。

[36] 汤永宽:《石嵩隐先生传》,见毛德琦编撰,徐新杰点校:《(康熙)庐山志》,中国人民政治协商会议江西省九江市庐山区委员会文史委员会、星子县委员会文史资料研究委员会印(《星子文史资料》第7集),1991年,第97-98页。

[37] 刘鳌石:《庐山木瓜洞记》,见其《天潮阁集》,政协福建省上杭县委员会文史资料室,1988年,卷1,第17页。

[38] 冀霖:《题庐山石道人墓志》,见毛德琦编撰,徐新杰点校:《(康熙)庐山志》,中国人民政治协商会议江西省九江市庐山区委员会文史委员会、星子县委员会文史资料研究委员会印(《星子文史资料》第7集),1991年,第482-483页。

[39] 查慎行:《庐山游记》,见滑红彬、刘佳佳编:《庐山古代游记汇编》,南昌:江西人民出版社,2018年,都209页。

[40] 冀霖:《庐山石道人墓志铭》,见吴宗慈编撰,胡迎建、宗九奇、胡克沛校注:《庐山志》,南昌:江西人民出版社,1996年,下册,第526页。

[41] 叶谦:《题石嵩隐序》,见毛德琦编撰,徐新杰点校:《(康熙)庐山志》,中国人民政治协商会议江西省九江市庐山区委员会文史委员会、星子县委员会文史资料研究委员会印(《星子文史资料》第7集),1991年,卷14,第483页。

[42] 标点略有改动,后不赘。

[43] 刘荫枢:《题庐山木瓜洞石道人嵩隐行略》,见吴宗慈编撰,胡迎建、宗九奇、胡克沛校注:《庐山志》,南昌:江西人民出版社,1996年,下册,第98-99页。

[44] 刘荫枢:《游黄岩说》,见滑红彬、刘佳佳编:《庐山古代游记汇编》,南昌:江西人民出版社,2018年,第230-232页。

[45] 星湾的录文称,此后还有“勒石。雍正四年菊月,督工门人林端盛、尹澋”。这些内容在照片中没有得到反映,暂置之不论。如录文准确(怀疑“雍正四年”开始可能是碑阴文字),则显示尹澋在木瓜洞的活动时间持续到雍正初年,并对石嵩隐的墓进行过修缮。

[46] 龚荣:《木瓜洞石嵩隐序》,见毛德琦编撰,徐新杰点校:《(康熙)庐山志》,中国人民政治协商会议江西省九江市庐山区委员会文史委员会、星子县委员会文史资料研究委员会印(《星子文史资料》第7集),1991年,卷7,第231-232页。

[47] 毛德琦:《题庐山木瓜洞道存篇序》,见毛德琦编撰,徐新杰点校:《(康熙)庐山志》,中国人民政治协商会议江西省九江市庐山区委员会文史委员会、星子县委员会文史资料研究委员会印(《星子文史资料》第7集),1991年,卷14,第483页。

[48] 杜玉玲:《康熙时期庐山的文化建构》,《南昌大学学报》2015年第1期,第125-131页。

[49] 吴国富:《清初高道石和阳》,《中国道教》2010年第1期,第44页。石嵩隐《乐天说》,见毛德琦编撰,徐新杰点校:《(康熙)庐山志》,中国人民政治协商会议江西省九江市庐山区委员会文史委员会、星子县委员会文史资料研究委员会印(《星子文史资料》第7集),1991年,卷7,第232-233页;石嵩隐:《木瓜洞杂诗》,见吴宗慈编撰,胡迎建、宗九奇、胡克沛校注:《庐山志》,南昌:江西人民出版社,1996年,下册,第334页;石嵩隐:《乐天说》、《示魏名阀并复后二札》、《观心直指》,见吴宗慈辑:《庐山历代文广存》(《庐山志副刊》之二),中国仿古印书局排印本,1943年,第33a-35a页。

[50] 冼玉清:《天文学家李明彻与漱珠岗》,《岭南学报》1950年第2期,第173-191页;王丽英:《真有道之士——晚清道士李明彻散论》,《广州社会主义学院学报》2006年第1期,第51-53页;甄鹏:《清朝道士李明彻的地图学成就研究》,《中国道教》2006年第2期,第24-25页;甄鹏:《道士学者李明彻》,《地图》2006年第3期,第81-83页;甄鹏:《李明彻考评》,《宗教学研究》2007年第3期,第54-56页。

[51] 陈志辉:《李明彻<圜天图说>的儒学化及其在晚清的流传》,《中国科技史杂志》2022年第1期,第118-130页;朱泓彬:《哥廷根大学藏李明徹<大清晚年一统经纬舆图>考》,《中国历史地理论丛》2023年第4期,第15-27页。

[52] 李明彻:《重刻黄庭·阴符经注序》,见嵩隐子石和阳述:《黄庭经注·阴符经注》,乾隆五十八年白云山房刻本。

[53] 吴国富:《清初高道石和阳》,《中国道教》2010年第1期,第42页。

[54] 蜀中道人:《阴符经注序》,见嵩隐子石和阳述:《黄庭经注·阴符经注》,乾隆五十八年白云山房刻本。

[55] 正演道人:《黄庭玉经序》,见嵩隐子石和阳述:《黄庭经注·阴符经注》,乾隆五十八年白云山房刻本。

[56] 《诸子敬颂》,见嵩隐子石和阳述:《黄庭经注·阴符经注》,乾隆五十八年白云山房刻本。

[57] “中国数字方志库”,http://10.15.61.5/BookList.aspx?u=1&pSet=3&SearchKeyword=%u63DA%u5DDE

[58] 石嵩隐:《黄庭经注序》,见嵩隐子石和阳述:《黄庭经注·阴符经注》,乾隆五十八年白云山房刻本。

[59] 石嵩隐:《阴符经跋》,见嵩隐子石和阳述:《黄庭经注·阴符经注》,乾隆五十八年白云山房刻本。

[60] 吴国富:《庐山道教史》,南昌:江西人民出版社,2011年,第339-340页。

[61] 星湾:《重阳节山洞寻宝记》,《浔阳晚报·文化周刊》2019年10月12日。

白照杰,澳门大学哲学博士,上海社会科学院哲学研究所副研究员,道家古典学研究中心主任。致力于中国道教及佛道关系等领域之研究。