从搜访青铜、写题签与古籍整理看潘祖荫与吴大澂的交游

“攀古奕世:清代苏州潘氏的收藏”正在苏州博物馆开幕,展览通过梳理、再现潘氏“滂喜斋”、“攀古楼”、“宝山楼”的收藏,为观众展示了除向国家捐献大克鼎、大盂鼎之外、一个全面的苏州潘家收藏。关于吴大澂、潘祖荫二人交往始末的考察,主要依据两家往来书札。“澎湃新闻·古代艺术”(www.thepaper.cn)今特刊发苏州博物馆副研究员李军的《潘祖荫与吴大澂交游考》一文,分上下两篇,以供读者从当时丰富的日记书札中来看潘祖荫与吴大澂的交游,以及他们对金石书画的探讨。

在此文中,青铜器物访求、书画题写、古籍善本编辑整理是潘祖荫与吴大澂来往书札的主要内容。有意思的是,潘祖荫访古过程中,往往不亲自出面与私家交易,全由吴大澂等代劳;加之二人皆好金石,遇到一件二人都喜欢的青铜器物时,吴大澂不得不有所舍;而吴大澂宦游在外,久久不回潘祖荫来信时,潘则多次催之。但这并不影响二人之关系,潘祖荫知吴大澂书法好,每每请其为自己的收藏题签或书写匾额;吴大澂也愿意为潘祖荫的古籍整理而出力,《沙南侯获刻石考释》、《古泉丛话》、《攀古楼彝器款识》就是最好的例子。

四

潘祖荫身居高位,日常鲜有闲暇入市访古,所以将之委托门下诸君,如赵之谦、胡澍、汪鸣銮等均曾为潘氏访购古籍善本,至于彝器碑版之属,胡义赞、王懿荣、吴大澂、叶昌炽等为之代劳者居多。殆此事不仅需要学识、眼光,更须常往来于厂肆、消息灵通、熟知底细者,才能得其门径。

潘祖荫门下出入之人极多,经学、史学、诗学、金石、书画各有擅长,而潘氏均能礼遇之,但在其心中,仍不免有高下之别。就金石文字之学而论,潘祖荫当时在《说文古籀补》序中曾言及数人:

同治辛未、壬申年间官农曹,以所得俸入尽以购彝器及书。彼时日相商榷者,则清卿姻丈、廉生太史、香涛中丞、周孟伯丈、胡石查大令,无日不以考订为事,得一器必相传观,致足乐也。

上列诸家依次为吴大澂、王懿荣、张之洞、周悦让、胡义赞,其中周悦让年过花甲,为王懿荣之师。由于是为吴大澂的著作撰序,故将之列在首位。而潘氏在私下致汪鸣銮函中,言及当时京中治金石学之诸家,却与此略有小异:

兄于金石之学,不以翁、阮为然,而其椎轮大辂之功不可没也(只如此而已)。如谓不信,京师只好问之香涛,其他廉生、石查尚知之耳(吴清卿亦尚可语)。

此函中“翁、阮”当指乾嘉间学者翁方纲、阮元,两人均名列张之洞《书目答问》“金石学家”中。《清史稿》列传谓翁方纲“尤精金石之学”,而阮元所著《积古斋钟鼎彝器款识》,则为后世学者奉为圭臬,《郑堂读书记》谓其可与宋人薛尚功《历代钟鼎款识》并驾齐驱。前文已论及,陈介祺、吴云、吴大澂等均有意继阮氏之后,编刻性质类似于《积古斋钟鼎彝器款识》的著作,其实潘祖荫也曾有意编刻类似的著作,其在与陈介祺、吴云诸家书札中曾经道及此事。不过,从其致汪鸣銮此函中,可知潘祖荫眼光之高,在他看来,可与论学者仅张之洞、王懿荣、胡义赞以及吴大澂等三四人。且此函中“吴清卿亦尚可语”一句,是小字批注,似是潘氏追记之语,则吴大澂在潘氏眼中,金石学之造诣,似并非同辈中最优者,但从潘氏与各家关系而言,吴大澂可谓最亲近者。至于吴大澂与南方的吴云、北方的陈介祺关系,从目前所见潘氏、吴氏两家往来书札所述,吴氏为潘祖荫入肆访古,主要由潘氏指定何种器物,嘱吴氏往鉴别,同时与估人、卖家议价,不似赵之谦为潘氏访书,先行物色、取示样本,看定后再议价收买。潘氏《攀古楼彝器款识》两册五十件古器之中,不少即由吴大澂代为收得。如《款识》第一册中“仲弛盘”,是当时攀古楼所藏唯一一件盘。此盘现定名为“仲丮臣盘”,收藏于上海博物馆,即由吴大澂以宋刻本四种从嵩申处易得,潘氏原函云:

兄欲以宋板《韩集》(有匣,二函)、宋板《楚词》(有匣)、宋板《东莱博议》(英煦斋所得赐本,有其印)、宋板《大学衍义》,与之易此。缘在咸丰间,吴子重曾为作缘而未得。吾弟可否托刘叔涛为兄说项,若犹不肯,加以唐人王锴写经墨迹(去年以重价得之韩小庭)。又有滋蕙堂所刻唐人藏经(图7)之原本墨迹(去年以重价得之刘子重),皆兄之至宝,尽举而空之以易此。因兄处无一盘,而所爱惟此盘也。兄与犊山虽熟,反不便说,以一碰钉子,则不大好看,不若托叔涛为妙。仁弟以为如何,望酌定行之可耳。

按嵩申(1841—1891),号犊山。满洲镶黄旗,麟庆之孙,崇实之子。同治七年(1868)进士,与吴大澂有同年之谊。完颜氏所藏之盘,吴隽早在咸丰中就已居中介绍,但未能成事。而潘祖荫所藏各器中,独缺一盘,深以为憾事,对此盘久久不能忘怀。十余年之后,潘氏旧事重提,转托吴大澂与刘廷枚前去婉商,二人与嵩申为同年好友,又代人办事,如若不成功,不致难看,而他日潘祖荫、嵩申两人相见,亦不会尴尬。数日之后,完颜世藏盘转让一事略有眉目,潘氏即将宋刻本四种交吴大澂,并许诺得盘后置酒同赏:

宋板《楚词》、《韩集》、《东莱博议》、《大学衍义》(此三书朱子清、赵益甫为兄作缘得之,所费已不赀。惟《楚词》系人赠耳),即送吾弟处,明日交去为荷。盘成后,过廿二当置酒招同好诸君赏之。

拓本一册奉阅。内有此盘释文,望阅后仍付还,此当是吴冠英所赠拓本也。

从上文可知,嵩申已允以宋刻本四种易盘一事。潘祖荫获盘之后,曾请吴大澂考释此盘铭文,编《攀古楼彝器款识》时,盘形亦经吴氏手绘。

在潘祖荫访古过程中,与私家交易,往往不亲自出面,其原因一如上所论完颜氏藏盘事。至于坊肆之间,潘氏又不便与估人斤斤计较,此时就由吴大澂等代劳。潘氏《款识》第一册著录之“析子孙卣(盖)”,即是潘祖荫嘱吴大澂议价而来。潘氏先阅估人所送各器或其摹拓本,有意者默记于心,再致函吴氏办理,其函云:

松竹尚有一卣盖析子孙……又一失梁卣。析子孙,兄亦欲得之(二者能不昂尤妙。缘非完美之物也),吾弟必能为设法。种种渎神,不安之至,当必有酬劳也。

潘祖荫有时将拟定收买价格,一并告知吴大澂,吴氏惟有应命遵行而已。以下一函中涉及二器即其例:

斧弋字太模糊,仅七字清楚,曾还十金,多则十六金,或廿金耳。郘钟或少加尚可。已还足,不争此一二十也。今日早来为妙。

所谓斧弋即《攀古楼彝器款识》第一册最后一器“郘太叔斧”,张之洞所作释文为 “贰车之斧□郘太叔□□□□”二行,仅录七字。郘钟因潘氏所收颇多,不知是否是《款识》第一册著录的四件之一。

吴大澂本身也搜藏古器,其入厂肆,并不只为潘祖荫访古,见自己所欲之物,亦不遗余力求购。但京师好古之人无多,各肆有往往将器物分送各家挑选,故时有数家同欲之物,潘祖荫、吴大澂就有访求相同之物,吴氏不得不有所取舍。如潘氏从松竹斋得鼎后,又欲得韩中多壶,嘱吴大澂为搜访,数次函札中再四言及此事:

今鼎等已到手,愿舍却六七十金,以得松竹之破壶,望吾弟为我识之也。

破壶事望缓为留意,兄处无壶耳。

破壶仍祈访其踪迹,何此器之飘忽若斯,殊不可解。

松竹有门字之一器,便中望为议值取来。破壶曾与议否。

来件尚属可留,至多不过一数,乞酌还其价为妙。且藉可探闻破壶下落也。

因韩壶(图8)已为吴大澂所得,故潘氏终再未见其踪迹,直至吴大澂《恒轩所见所藏吉金录》中收录此壶,其事才为人所知。购壶一事之后,吴大澂于含英阁看定一卣,而因估人误送潘祖荫处,潘氏于诸器之中,独中意此卣,乃函请吴大澂代办,其函云:

昨含英携来一卣,云为通州李氏装治匣子者,颇精。合之筠青一爵,可见彼处颇有佳者,但出售者则恶劣耳。刻求书之件,便中为书之付下为感。

此后潘祖荫致信吴氏,每每问及此事,如来函中云“含英有回信否,计应在今日也”,“含英今日归来否”,“老弟如得暇,望遣人函致含英一问其消息,究竟如何”,“含英连日杳然,何也?便中探之”,如此再三再四,在此卣误送潘府之后,吴大澂深知潘氏为人,曾预言其事,在致王懿荣函中云:

吾弟所见一卣拓本,其器已来,精不可言。兄正议价,未成,含英送他器至司农处,挟以俱往(因送敝处),仆人一并取入,司农询之,托言通州李氏属配木匣云云。将来必拳拳于此卣,又是一重韩壶公案也。吾弟有所闻否,(今日在香翁处归来,未必能早)。

果然潘祖荫执意求卣,吴大澂不得已暗中割爱,将卣让予潘氏,潘氏只知吴氏访求、议价辛苦,不知其亦属意于此物,得卣之后,匆匆致谢:

卣事大费心矣,感感。……外《金石学录》二册奉阅,兄尽批在上,拟重为之,仿竹垞《经义考》之式(各留序跋,太多者删),趁我三人均有暇日,尚可为此。否则将来仁弟中外扬历,而兄已老朽,岂能复为此等事耶。兄虽稍胜于平斋,然全仗吾弟。所不如平斋者,并虚字亦改不出耳,一笑。

潘祖荫一生,常有著述之志,刻书颇伙,而自撰之书无多,不少著作均由后人所编印,如诗文集由潘景郑辑录石印。其手批《钱竹汀日记钞》之批语,民国间由完颜景贤辑录,铅字排印问世,即《八囍斋随笔》。上函言及潘氏所批之《金石学录》,乃嘉兴李遇孙所著,凡四卷,著录三代以下至清季金石学家四百余人。光绪间,陆心源继李氏之后又撰《金石学录补》四卷,增补三百余人。至民国中,褚德彝再编有《金石学录续补》二卷,又补入二百余人,三家共计近千人之多。潘祖荫发此愿编书时,尚在同治末年,较陆、褚二家更早。据潘氏所述,其拟编之书体例与李氏之人系传略有不同,而是与朱彝尊《经义考》相近,以著作为主,并抄录原书序跋。惜乎吴大澂不久即赴西北任学政,此事并未能实现。潘祖荫函中最后涉及吴云一句,则间接证明吴云昔年编刻著作,得吴大澂协助不少。

吴大澂外放陕甘学政之后,因其地为周秦汉唐故都所在,时有钟鼎彝器出土,又多摩崖碑刻,吴氏搜访不遗余力,所得极丰,如其“愙斋”所从来之愙鼎(图9)即得于此时。吴大澂临行之前,潘氏曾致函吴氏云:

尊处拓本乞赐一全分,明日奉使后,若有所得,祈随时见寄为荷。兄处亦复如是。先此订定。

退楼二钟,望为索托本。

潘祖荫不但先索吴氏藏器拓本全分,并且言定到陕之后,有所得则寄京。此后二人远隔千里,潘氏自京寄信,主要即问吴氏有何收获,并就所知,嘱吴大澂为其在西北访求古器、拓片,函中有“尊藏无论瓦当、造像、汉锡、唐宋石皆乞拓本,幸勿秘之”等语。吴氏稍有懈怠,潘祖荫往往时有催促之语:

连奉数函,叠复两函,当已收到。闻宋氏有一方鼎,字极多,能借拓否?又泾阳姚氏,得古器极富,能借拓否?如能借拓,幸惠一分也。杨氏器亦然,切勿秘秘,至属至属。近无所得,但得齐刀,悉拓以呈。此物想关中无。近寿卿颇有所得,惜不得其他耳。其拓须善价,吾弟或可得也。一笑。

以上一函托求拓本,尚甚客气。潘祖荫之所以言及陈介祺,似因吴氏先以拓本寄陈,而未寄京。潘氏等待稍久之后,不免有激动之言,如以下三函云:

前奉各函,计已鉴及。近得二器,拓以奉呈。闻近得极多,何其秘之深也。拓示与否,是在尊意矣。公事极忙,不及多述,即问近佳。

连奉数函后又许久矣。唯兴居无恙为祝。近所得之一爵、数砖,悉拓以鉴。吾弟之拓,其悉寄我乎?若终秘之,则弗可当已矣。

阁下近年所得数百(合瓦、造像、铸币等而言之),独不示我,何欤?意者以兄为门外欤?望勿吝也。

从以上三函可知,潘祖荫以座师之尊,故能对吴大澂作此等语。两人关系虽密,但嗜好相近,难免有不谐之处。吴大澂碍于师命,不能拂逆潘氏之意,但不能与之坦诚相对,常在若即若离之间,不似其与王懿荣,可以无话不谈。潘祖荫为世家子弟,一生得意,加之又性急,不免偶有过激之语。不过潘氏于小处却不甚介意,颇为大方,吴大澂为其购得鼎、敦之后,即慨然允以刀布任吴氏择取为报,其函云:

承为购得酆媿二鼎二敦(文王之子,媿即大传叔媿、季媿之一姓也,封鄠县),感极。兹已将二百六十金交柳门会寄,若毅卿来京,早望先将四器寄下也。得易字刀、尖首刀四百余,若来京时见而爱之,便可择而取之。

光绪二年(1876)九月初,潘祖荫托赴陕接任学政的陈翼带函给吴大澂,请其在离任之前将代购鼎敦一事办妥,所垫款项由汪鸣栾直接寄苏,并谈及诸友近况:

前连奉三函,并烦为代购王子刺公鼎敦事,想已先此达,或竟未达。兹乘陈学使之便,再以奉恳。如昂则各购其一,廉则多购数件。其款即由柳门、蕴苓飞速寄南会缴不误也。兄近状一言难尽,然此好则到底不移,盖藉此以自养其生,庶不至为富贵利禄之移其心耳。若讲宋学,则无此病矣,一笑。廉生今年未知能中否?香涛今年尚未能来,因续弦也。都事近来无见无闻,鲍老衰病。寿老为饥民所困,又所生一女二子皆死。竹朋最享福,亦死矣。古欢日稀,如何如何。发此函后,以后当寄书南中矣。近得王戟门古泉之重复者,拓以呈。

按:李佐贤于光绪二年(1876)闰五月廿四日去世,可知此函作于是年。王懿荣早年科考不利,自同治元年(1862)入京应顺天乡试,历十余年,八试不售,本年又连续参加乙亥恩科、丙子科顺天乡试,均未中式,直至四年之后方连捷及第。张之洞时在四川学政任上,是年八月在蜀中娶王懿荣之妹为继室,至十一月末离任赴西安,次年二月(1877)抵京复命,寓王懿荣处。两月之后,吴大澂入京,两人始晤面。陈介祺因本年秋潍县大旱,饥荒严重,倾家财赈济灾民,故潘氏有“为饥民所困”之说。潘氏此函,急于在吴大澂离陕之前,嘱其将拟购彝器一事,从速办理。

五

由于吴大澂精于篆书,且擅丹青,访古之外,潘祖荫还时常命其题字、作画。潘祖荫滂喜斋藏书中,最著名者无过于宋刻《金石录》十卷残本。此书于同治十年(1871)由韩氏玉雨堂归潘氏滂喜斋。同治十一年(1872)春,赵之谦曾应潘氏之请,为刻“金石录十卷人家”朱文一印,可见其珍爱之情。潘祖荫还专门制作楠木匣,用于贮藏《金石录》,匣上题签即属吴大澂篆文雕刻。当日潘氏去函吴氏有云:

为宋椠《金石录》作楠木匣,恳吾弟篆而刻之,以永其传。少刻祈早临为盼(今日庾生索观此,出以下酒也)。

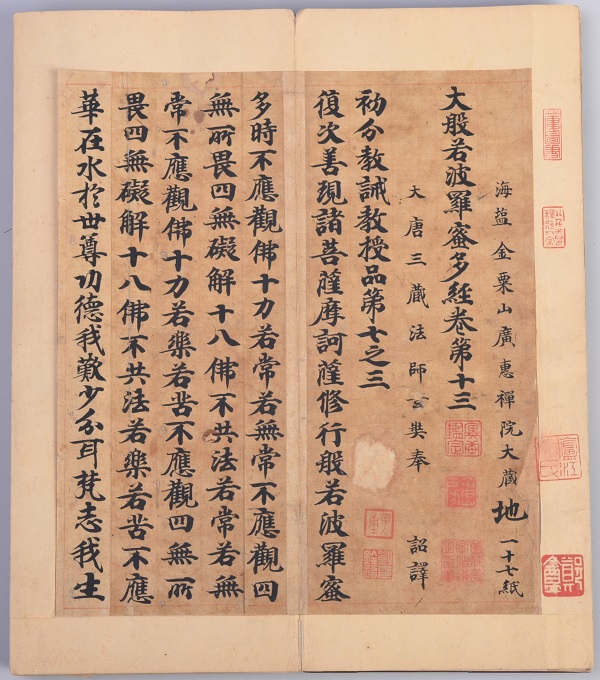

篆书题签并刻木,虽非大事,却也须经专门训练。从潘氏信所述,吴大澂片刻即了此事,技艺之熟练,由此可见一斑。潘氏家藏笺纸版片日久损坏,亦请赵之谦题字,再嘱吴大澂加以勾描,再交梓人翻雕。潘祖荫获唐人写经后,并曾请吴氏题签(图10),函中开列具体要求如下:

唐人写经乞为篆于匣上,以便付刻。其签(册上)亦须重写,即乞老弟为觅一纸(并为黏好于册上),并作篆也。篆签曰波罗密多经卷十三(唐经生书,滋蕙堂曾氏旧藏,今归滂喜斋潘氏。○○题)。

潘氏在京刊刻《滂喜斋丛书》、《功顺堂丛书》等书,为之题签者有赵之谦、胡澍、王懿荣等,吴大澂偶亦为之。

同治十一年(1872),潘祖荫家中兰开九瓣之时,曾请吴氏来观赏,并请绘图。至光绪二年(1876)五月,潘氏兰花又花开并蒂,乃专程致函吴大澂,请其绘图:

乞弟合此四花,白描一图,以传不朽。款祈篆隶书之,幅约二尺长,八九寸宽,以便装直幅,似此不急之务,而必数千里奉恳者,正见同心之义耳。当不拒也。

时吴大澂在陕甘两省按试生员,未能及时践约。潘氏迭函及此,终于得偿所愿,其情景与之向吴氏索求关中金石拓本相类似。

光绪三年(1877),吴氏返京,见潘氏来函所用笺纸上之兰花不甚佳,复书以为传后者须求其雅,其函云:

函封六枚(又二枚),缴上。吾师所用兰笺,画不佳而纸甚雅。惟喜字木印不古,装入尺牍,以古雅为宜。偶橅叔丁寳林钟“侃喜”之喜,又见汉印长年鹤,甚佳(延煦堂藏,长字已泐),橅出呈鉴,刻一木印,用之亦吉羊语语也(百鹿亦可刻印,鹿、鹤二印为对)。

潘祖荫见此,颇为以然,乃嘱吴大澂重画兰笺。吴氏覆函云:

大澂画学甚浅,亦如陈子振刻印,须有依傍,属绘兰笺恐不当意,如何如何。

命画兰笺送呈钧鉴,未知可用否。未知似兰否。

据其所言,似吴氏已将兰笺绘成交去。

潘祖荫在致吴大澂书札中自评其书法,谓“每运一笔,若烂死蛇”,“篆若两人,若张子腾之京话与李莼客之篆书也”。潘氏见吴大澂用篆书所作考释文字,以为“大篆精妙无比,俯首下拜,必传必传,吾不能也”,并云:

吾弟近来篆书,迥然时人所能梦见。寿卿云,钟鼎文字,以王朝书为最。兄以为鲁国尚有王朝遗意,而略逊之。今吾弟篆书直是春秋时王朝书也。本朝二百年,篆书无及之者,盖皆不用功于款识中求之耳。

潘祖荫曾将吴大澂来信装治成册,曾有函告之:

手书已装一册,来时可题之。以中多考证,且近来大篆国朝无及之者也。阁下大篆,在荄甫、益甫之上,而赵、胡又在李少温之上,若农则在少温之次矣。

按荄甫即胡澍,益甫即赵之谦,两人为至交,而胡氏天赋虽高,却不幸早逝。潘祖荫、吴大澂、王懿荣等曾为之刊刻遗作。此后潘、吴两家手札往返,潘祖荫曾论及邓氏一派篆书:

吴让之乃包世臣弟子,世臣并不能篆书也,即张翰风亦不能篆书矣,让之篆乃学邓完白耳。吾弟以邓之篆为何如,以吴为何如?然此二人,乡曲陋儒,何由得见三代钟鼎哉,论之宜始也。

刻所云益甫字的邓派,且未能博观汉额也。大篆实较小篆似易,而其字弗可识耳。

吴大澂的篆书与邓石如、吴让之诸家最大之不同,诚如潘氏所言,主要得益于金文。从吴大澂与潘祖荫往来书札看,吴氏篆书风格之渐趋成熟,约在同治末年、光绪初年。光绪三年(1877)三月,吴大澂赴常熟访杨沂孙之前,曾借李鸿裔网师园举行雅集,当日所作书札,已自具面目。潘祖荫初见吴氏大篆之下,颇有发奋习书之兴,曾在致吴氏书信中,问及“兄欲学大篆,当从何入手为是”,其倾倒之情,溢于言表。

吴大澂返京后,潘祖荫屡以题匾、篆印之事相嘱。就其书札所见,有篆别号“郑盦”印稿者,有篆钦赐语句者,其函云:

乞为篆“郑盦”两字,约计寸许,随意所便篆之,欲付木刻,亦不必甚求工,能于明日带下尤妙。如不高兴作篆,即隶书亦可。

兄今日蒙赐“两三竿竹自秋色,千万叠山多两客”,拟刻一木章,乞为篆之,要小不要大也。

潘氏又请吴大澂题写“松壶斋”、“艺芸精舍”、“千载一时”、“半苏白斋”等匾额,同时谈及钩摹时壶图案,刻为笺纸事(图11)。潘氏函中,于刻印笺纸,颇述一家之言:

三额并呈,“千载一时”用秦诏版,壶字乞择用之。秦诏字体,刻印亦极宜,想陈子振必能仿刻也。以时壶刻信笺,题此四字,亦吉亦雅,用红色印奏本,纸甚佳。任薰画无甚可取,不足以供赏鉴。此等笔墨,撝叔优为之,一时无两矣。

潘祖荫、吴大澂两人均认为赵之谦在金石考订上,功力不如胡澍,而于其篆刻、书画等技艺,则颇为肯定。赵之谦与吴大澂同在潘氏门下走动,不过相处并不十分融洽。相比之下,赵氏与沈树镛往来更为频密。赵之谦于同治十一年(1872)三月出都赴赣,潘祖荫、吴大澂、顾肇熙等为之几次饯别。而赵氏到江西后,沉沦下僚十余年,于光绪十年(1884)去世,再未与吴大澂重逢。至于任薰,晚年寓居苏州,吴大澂曾请其绘集古图。从光绪十三年(1887)三月,吴大澂自广东寄出的家书看,任薰绘图迟迟未能告竣,吴氏乃嘱徐翰卿前去催促。至次年四月家书中,竟作“属其随意为之,不必过于求工”之语。而此前,任氏双目已经患病,至本年终于失明,五年后卒于苏州。吴氏集古图卷未能及时完工,似与任氏得眼疾不无关系,此则非远在岭南的吴大澂所能料知。

从潘、吴二人往来书信中,可见吴大澂对笺纸的颜色、图案、文字等配合,都比潘祖荫更为严格细致,其精益求精的态度,隐隐与陈介祺风格相近。吴氏在送匾额题字的信中,谈及造字一事时,并不主张拼凑造字:

半苏白斋额送呈钧鉴,大篆无从艹之稣,不知者以为习洋话矣。夫子其哂之乎。蒙赐三老碑,跳出摩厓,得未曾有。感激感激。时壶俟交下,即绘即缴,印笺用紫色更佳。

说定笺纸用色后,次日吴大澂又为时壶图案、文字,致函潘祖荫:

时壶三种,是否绘三纸,若合作一笺,宜绘横式,明日无事,即可报命。题字仍以“千载一时”为妙,诸壶皆此一时也。师意以为然否?

从上文潘祖荫、吴大澂两人为日常通信所用笺纸之式样,也要数日书札往返商量。至于编刻著作,更是一日书札往来数次。

六

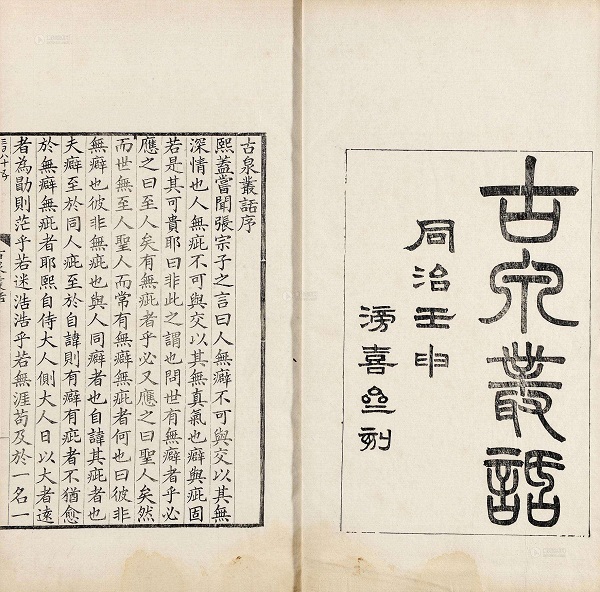

潘祖荫所刻之书,以《滂喜斋丛书》、《功顺堂丛书》最有名,两种丛书之校字、题签等事,前后由潘钟瑞、王懿荣、胡澍、赵之谦、叶昌炽、吴大澂分任。潘氏所刻各书之中,吴大澂出力最多者,却并非以上二丛书,而是未收入丛书的《沙南侯获刻石考释》、《古泉丛话》、《攀古楼彝器款识》三种。潘祖荫曾有意编刻金石丛书,上列三种即拟列入,后因故未能如愿。三种书中,《古泉丛话》是唯一一种由吴大澂手书上版之书。

《古泉丛话》是杭州戴熙未刊遗稿之一,戴氏妙于丹青,尤擅山水,吴大澂与妹夫沈树镛皆对其深为钦慕。戴氏因杭州城陷落罹难,遗稿散失不少。《古泉丛话》系其考订古泉之作,原稿流落人间,潘、吴等人觅得抄本,付梓以传。后戴氏原稿本被发现,遂于民国十三年(1924)由中华书局影印出版,其中除戴氏按语外,同时附印泉拓,故更为通行,反而同治间潘氏刻本颇为鲜见。潘氏滂喜斋刻本每半叶十行,行二十字,小字双行同。四周单边,白口,单黑鱼尾,鱼尾下题书名、卷数,版心上方右侧刻记字数。书前有潘祖荫序及戴氏自识。潘序云:

戴文节公《古泉丛话》,道光戊申季父尝从假观墨本,皆手自椎拓,案语以瘦金体小行书录之,精甚。乱后恐未必存,今此本以鲍丈子年、胡石查农部两家手钞本合校,吴清卿编修欣然愿为手录,于同治壬申十一月刊成。此书泉谱中之逸品也。

同治壬申为十一年(1872),同年十一月十七日,吴大澂于致沈树镛函中言及友人胡澍去世,并谈及《古泉丛话》事:

甘伯于八月中归道山,吾兄闻之,未免伤怀。其世兄已扶榇南去,身后萧条,唯余破书数簏,可慨也。今秋见戴文节《古泉丛话》,手书一册,寅师为付梓。现已竣工,遇便寄呈。

据李慈铭《桃花圣解盦日记》所载,胡澍卒于八月十四日。据八月十八日吴大澂致潘祖荫函,与之商议刊刻胡氏遗著:

甘伯所箸《正名录》系未成之书,可先顾人录一清本,细校一过,再为付梓。大澂当与廉生分任其事,鹤巢于小学书不甚留意,将来校字亦可属其参核也。

潘祖荫覆函允出资刻胡氏之书:

甘伯既有著作,应由吾弟偕廉生即为分头雇人抄写(鹤巢亦与相识,可属校订乎),资由荫出。原本交其令郎,一面抄出,一面付刻,订定俟之后人,非吾辈事也。否则其弱息零丁,汗青无日,后死者之责耳。《古泉丛话》是活字,一手刻。此是宋字,又一手刻也。《丛话》三纸,均已逐日交刻。

从潘氏函中所述,知《古泉丛话》八月中旬已经开雕。另外,潘祖荫所谓“活字”,其定义与目前通行之说有所区别,并非指摆印所用的活字,而是今日所谓之软体字。由于两书都是边写边刻,雕版速度较快,则可兼顾二书。但因两书字体不同,故不能交同一刻工刊刻,由此可见当时刻书之细节。

关于《古泉丛话》正式付刻的时间,从潘、吴两家往来讨论的书札中,可得其大概。同治十一年(1872)八月十六日,吴大澂致函潘氏云:

含英款已交去。《古泉丛话》乞吾师定一格式,试写数叶,未知可刻否。尊藏彝器如欲绘图,大澂亦可任其役,先绘一二器试之,陆续付刻,似尚不难,费亦无几,将来器多,恐费力矣。

潘祖荫就刻书样式一事答复吴氏,大抵仿宋版式,每天写一叶刻一叶:

《古泉丛话》送去,写一叶刻一页者,取其速也。册式、格式(外一纸)照此,何如(再大则展阅不便,再小则□□),望吾弟酌之。字数刻于各卷末(用行书),仿宋板式也。

次日,吴大澂即以写样一叶送交潘氏审定:

《古泉丛话》一纸呈览,如合式,即可付梓,以后日缴一叶,则一月可成书矣。

《古泉丛话》经潘氏、吴氏两人商定,开始写样付刻,已在胡澍去世之后,而此前寻觅、商借底本,也颇费周折。当时在京诸藏家之中,老辈如鲍康,其次如胡义赞,并以藏古泉名世。吴大澂本人除访求古器外,也搜藏古币,其《权衡度量实验考》后附有所藏古币图,今人彭信威《中国货币史》更以胡、吴二家并称,是为旁证。

潘祖荫刊刻《古泉丛话》,从其所作序知,借用鲍康、胡义赞两家抄本。胡氏藏本送到后,鲍氏所藏却一时未能找出,潘祖荫致函吴氏云:

《古泉丛话》鲍子年本寻不着,兹拟以石查本请吾弟写一页刻一页,如何?

潘氏性急,故拟以胡氏所藏为底本,写样开雕。而鲍康藏本后竟寻出,乃以两本参校,写成定本。潘祖荫致吴氏函中,高兴之情,溢于言表:

子年适送其抄本《丛话》来,看来刊此大有机缘,可见天下事非缘法不可也。望吾弟速成之,再办《款识》。又甘伯事已函恳鹄山属捐纳房公助,想不至虚此言也。

此函中已涉及胡澍事,当作于同治十一年(1872)八月十五日左右。在商刻《古泉丛话》的同时,为潘氏编刻《彝器款识》,以及梓行胡澍遗稿二事,也相继商讨。编刻《攀古楼彝器款识》一书,付诸实施,约较《古泉丛话》之写刻稍后,但均在八月间。在送鲍康藏《丛话》抄本予吴大澂所附信中,潘祖荫云:

来示所云刻《款识》之说,极是。计兄所有,不过廿余种,有考释者只四五种,其余只须一图一篆而已。画一图、摹一篆,即刻一纸,较易为力也。子年所藏《古泉丛话》送上,以之较前抄本,大有益,唯须添入刘青园校语耳。

刘青园即刘师陆,山西洪洞人,嘉庆五年(1800)进士。刘氏精于金石学,于古币研究尤有心得,著有《虞夏赎金考释》。鲍康与之友善,刻其书入《观古阁丛刻》中。《考释》原稿曾藏王懿荣处,鲍康、吴大澂、王懿荣、翁同龢诸家均有题记。潘氏刻本,与戴氏原稿不同之处,即在于参用刘氏校语。

从潘祖荫为刻《古泉丛话》所作致吴氏各札中,颇有涉及当日刻书细节之语,如确定版式一函后附言:

与刻字铺讲明,六十金一万字也。秋凉专办此事,不惟消遣,兼以传醇士之忠节也。以后非经学训诂书不刻,非讲金石书不刻,此一例也。

潘祖荫从收宋版书转而收古器,据吴大澂致沈树镛函约在同治十一年(1872)。从此函中潘氏所述刻书之要求看,其嗜好确有转向金石小学的倾向。同年(1872)八月,近畿固安等地遭受水灾,吴大澂为赈济一事,忙于募款,《古泉丛话》写样一事似因此暂停,未能如前约所定,每日写成一叶,因刻工催促,潘祖荫曾致函吴氏云:

《丛话》刻手甚迟,而日日来催,甚可笑。据云一手刻上半,一手刻下半字,现只有上半字,而下半字俱闲也。末卷计有若干页,便中乞示知。

可见当日刻字铺雕板,一手刻上半,一手刻下半,取其顺逆得力,并非逐字雕刻,乃成全版。不但每叶版心刻字数,各卷末亦刻总字数,末卷又计叶数,虽云仿宋板式,却也为方便计算刻资。

潘祖荫以刻工来催样,致函吴大澂,其亦有请吴大澂加紧写样,以便早日竣事之意。因议刻《古泉丛话》的同时,已有摹刻《攀古楼彝器款识》之说,加之尚有胡澍遗著有待料理,吴大澂又忙于募捐赈灾事宜。潘祖荫料吴大澂赴固安等地勘查灾情后,写样一事难以为继,而又急于在年内刻成一书,故于同年九月致函吴大澂,促其加紧写样:

《古泉丛话》如于至庞各庄先完之,则今年此事可毕矣。究竟刻成一部书也。……顷间来说,刻《古泉丛话》者云停工待刻,故敢奉闻,先了此为妙。刻成送来校定。又行。

此后函中又有“《丛话》能了手否,非促迫也”等语。在潘氏严催之下,《古泉丛话》终于在十一月间刻毕,接踵而来的是《攀古楼彝器款识》绘图一事。

七

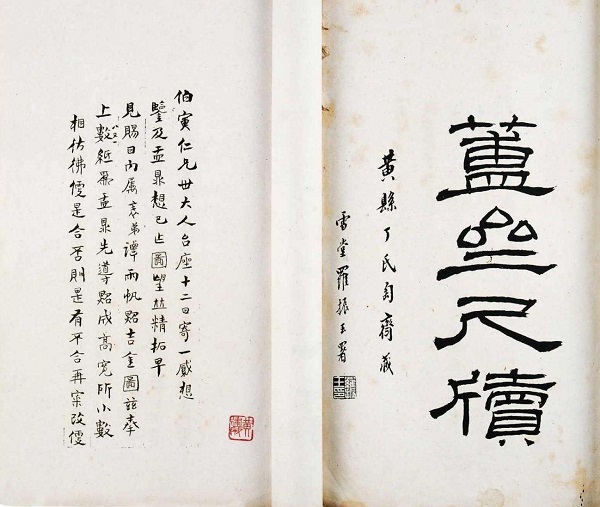

潘祖荫作为金石学家,名列支伟成《清代朴学大师列传》,其代表作即《攀古楼彝器款识》(图12)。杨钟羲《雪桥诗话余集》卷八记宋本《金石录》一条云:

(郑盦师)藏古器六百余品,盂鼎、克鼎、齐侯镈其最著者,有《攀古楼彝器款识》。其汉夏承碑、梁永阳王萧敷及敬太妃墓石皆孤本,汉沙南侯获石今拓仅存三行,师得旧拓本,另有字三行,因勾刻并为《考释》一卷。

编刻《攀古楼彝器款识》时,盂鼎、克鼎尚未归潘氏,仅齐镈已入攀古楼。而六行本《沙南侯获碑》因其罕见,也同时由吴大澂钩摹碑文,张之洞释文考订,王懿荣手书上板,并附张、吴、王、潘四家识语。王献唐为自藏滂喜斋刻本《汉沙南侯获刻石释文》作题记云:

此吴县潘氏刻本,吴愙斋钩橅,王廉生手书,最为世偁。初时单行,近日坊间重印《攀古楼彝器款识》亦附于后。

《沙南侯获刻石释文》刊刻一事,由吴大澂、王懿荣合作完成,因碑仅六行字,尚易为功,反而王懿荣写样出力居多,此事详见后文王懿荣一章。《攀古楼彝器款识》一、二两册,前后共著录古器五十件,除绘全角之外,尚有款识须一并钩摹,所费工夫较《古泉丛话》、《沙南侯获刻石释文》二书不啻倍蓰。《款识》一书中所附释文,同样由王懿荣手书上版。当时吴、王二人,堪称潘祖荫传古的左膀右臂。同治十一年(1872)潘祖荫所作《消夏六咏》中《搨铭》一诗有云:

室有尊彝在,居然三代民。昔贤推吕、薛,当代数刘(燕庭)、陈(寿卿)。穿凿文偏古,模黏字益珍。傅朋(清卿)偕顺伯(廉生),心醉两罍频(谓平斋丈,两齐侯罍皆归之,著《二百兰亭斋金石记》)。

按:傅朋为南宋吴说,善游丝书。顺伯为南宋王厚之,精于金石学,著有《复斋金石录》、《钟鼎款识》等。潘氏巧用同姓古人表字,暗藏吴大澂、王懿荣二人之名。潘祖荫早年师从陆增祥、陈庆镛等,虽通金石小学,但因公私事务繁剧,极少得暇从事考古,至于摹绘古器,写样上版之类,自不能亲历亲为,故潘氏破借重吴、王、张、赵诸家。《攀古楼彝器款识》刻成两册之后,因吴大澂旋即出任外官,此后再无工夫钩摹如此多古器图,虽其对克鼎、盂鼎有所考订,不足以汇集成册。由于绘图、写样不得其人,《款识》未再续刻。潘氏所编所刻之书,尽管大多未列吴、王等人姓名,但各家于滂喜斋编刻书籍,固功不可没。

据《攀古楼彝器款识》前潘祖荫自序作于同治十一年(1872)四月二十三日,知潘氏拟刻此书,必在作序之前。而从潘氏为《古泉丛话》事致吴大澂书札中,可知其决定将《款识》编刻一事付诸实施,约与刻《古泉丛话》同时,即同治十一年(1872)八月。在此之前,潘祖荫经吴大澂协助,从嵩申处以宋刻本易得仲弛盘后,曾请张之洞、吴大澂等作考释文字。此时张之洞出仕未久,仅放过浙江乡试副考官、湖北学政等职,于金石文字兴趣浓厚。任满回京后,亦有闲暇访古、考古,其用功之勤,犹胜于吴大澂。后张氏因宦运亨通,专心从政,虽不废学问,却于金石之学,不再沉迷其中。故张氏考订金石的文章,多为早年所作。而潘氏《攀古楼彝器款识》,为集中收录张氏所作考释文字最多之作。潘祖荫致吴氏函中即云:

兄所藏款识其有香涛考释者,皆正定可传。拟先将此每种付刻。仁弟为书之,为妙为妙。再多不过一页也。然则画完,明日即画盘,或先写郘钟及颂鼎、倪盘考释如何?

潘氏对张之洞的评价,可与前文所引其致汪鸣銮一函参看,知其深重张氏之学识。而最初提出刻《款识》时,潘祖荫有意让吴大澂绘图、写样一并包办,因张氏学识俱佳,却未经专门训练,不擅绘器。反之,潘氏对吴大澂所摹绘之图,极为赞赏,其致吴氏函谓:

摹本精妙,从古无此好手,将来必须刻之。鄙意宜先摹文多者耳。敬缴,不敢久留也。

以上所引两通潘氏书札,虽言及将藏器款式钩摹、付梓,但尚未形成具体计划。因吴大澂公私事务应接不暇,连《古泉丛话》也是在潘祖荫一再催促之下,方告完工。潘氏促刻《丛话》的同时,也不忘与吴大澂说定《款识》一事,其函云:

摹刻款识及图,吾弟既肯俯任其事,固妙矣。但明年执事必有试差、学差,谁肯继其役耶。则《古泉丛话》复不得不急力此矣。《丛话》板样既如此,《款识图说》板样亦不得不然,以归“金石丛书”之一例,以为如何

胡澍去世之后,潘祖荫、吴大澂等为之向诸友好募款,料理后事,潘祖荫在交李鸿章所助款项时,曾顺笔言及绘器事:

刻得少荃信,知助胡甘伯一款已交尊处。兹得孙省斋信,来银廿两,亦乞收之为祷。敦盖、卣盖拟俟郘钟、齐镈同画,约在明年。

潘祖荫深知吴大澂办事才能,也曾密荐其才堪大用,又因身参机枢,消息灵通,知吴大澂几年之内必有外官之任,故先约定刻完《古泉丛话》后,再续刻《款识》。《丛话》将竣之时,潘氏重申前说,与吴氏函商:

若蒙画形,当自钟始(《丛话》毕后,再为之如何)。以次递及,且亦由难而易也。怀鼎断难成,否则天下事皆如盘,亦太易矣。且非宜也。

潘祖荫因吴大澂允诺之后,迟迟不能践诺,曾对吴氏旁敲侧击。潘氏在致王懿荣函中也隐约其辞:

齐镈荫所释与诸家所释多同云云,亦并删之,以归简易。张、吴二家说何日可改成,亦示知。清卿忙极,弟今乃知翰林之忙也,从前不知若何耳。以博一笑。

吴大澂听闻类似之语恐不止一次,故也曾在致王懿荣函中加以申辩:

司农公昨发一论,恐兄无暇绘彝器图耳,非真有所虑也。兄生平不轻许人,既许则不复顾虑,况本无可虑耶。

潘祖荫曾以画器“当自钟始”为言,似与《款识》第一册之以钟、鼎、彝、卣、敦、簠、盉、鬲、盘、甗、斧为序相合。但从此后潘氏致吴大澂各函知,当时并未严格依照次序绘图摹款,潘氏送原器或拓本至吴寓,并无一定规律。如将冠首的钟与点后的斧一同送去,其函云:

钟二、斧二拓本呈上,即恳描钟字付下,钟形即将旧本翻刻,不须重绘也。

可见潘氏与吴云相似,力求简易,旧有钩本者,多仍其旧,不再重绘。吴大澂绘钟毕,潘祖荫乃促其绘斧云“钟若成,明日吾弟便中为办斧弋,午后必当有事奉烦耳”。吴大澂绘图的同时,王懿荣则董理相关考释文字并写样,一件器物的图、文摹写完毕,即交刻手上版雕刻。潘祖荫曾因吴大澂漏摹款识,嘱其补入:

《图说》刻成四张,一张望为补款识,即季悆鼎也。

按《图说》即《款识图说》之简称,潘祖荫在刻《古泉丛话》时,就谈及欲将之与他书汇编为金石丛书,当时即称此书为《款识图说》。由此可知,最初书名作《攀古楼彝器款识图说》,两册刻成后,乃循薛、阮诸家之先例,名之曰《款识》。其实,此书的体例即一器一图,图又分全角、款识,其后再附考释之语,图、说相辅而行,虽其名撤去“图说”二字,却并未贬损其价值。

另外,季悆鼎在《款识》第一册中位居第九,潘祖荫函中明言“刻成四张”,然则不仅绘图、写样未按事先所拟顺序进行,即刻工雕版也未按序操作。大约为缩短成书时间,吴氏绘古器图,王懿荣改定、誊录考释,再将样稿交付刻工。由于稿样一般都是随到随刻,季悆鼎一稿,交付稍早,故会出现在前四版之中。各器刊刻的顺序,直接取决于潘祖荫交绘古器的顺序。据此度之,《款识》每册之前目录,似是最后所补刻。至于每板版心的页码,恐也是最后重新排定后一齐补刻,否则反复挖改,徒增烦扰,势所不取。

《款识》一书中每器之考释,通常先历陈周悦让、张之洞、胡义赞、王懿荣、吴大澂诸家之说,最后由潘祖荫略加按断之语。从已刻成两册《款识》看,所作考释最多者,当属周悦让、张之洞,五十器中,二人有考释者十之七八。尽管钩摹器形、款识均出吴氏之手,他得以对各器逐加考鉴。不过吴氏仅为第二册首之齐镈撰写考释,其余均未见按语。究其原因,似与潘祖荫所谓“清卿忙极”不无关系。《古泉丛话》刻竣,已在同治十一年(1872)十一月左右,此时为赈灾募捐事,吴大澂异常忙碌。潘祖荫仍时时以绘图事相促,且别有他事嘱办,吴氏就曾致函王懿荣诉苦:

今日为司农绘图,昨晚送去数叶,今早又来索图,此岂顷刻可成,如再迫促,只得告假矣。

在潘祖荫统一安排,一再催促,吴大澂、王懿荣通力合作下,《攀古楼彝器款识》第一册终于在次年刻成。潘祖荫检点之下,发现仍有遗漏,又致函吴氏,命其补绘古器图:

第一册《款识》刻已成,季良簠说已刻而忘却图之,特缺一页,吾弟日内有暇,先为此图否。即示知,以便送上也。

从潘氏函所述,似可推知当日吴大澂、王懿荣分任图、说二事,并异步进行,而是分别将各自样稿缴付潘祖荫,再由潘氏将图、说俱全者交刻工上版。图、说分别着手,先从《款识》印本本身看,其图、说皆不相连属,如第一册最后一器郘大叔斧,图凡二叶,末半叶完全留白,说另叶起刻。《款识》第二册首器齐镈,图凡四叶,第四叶仅刻三字,一行未满,余皆留白,说亦另叶起刻,是为一证。而上函之中,季良簠图虽缺而说已刻,补刻图而版式无丝毫改易,亦堪为旁证。

观潘祖荫书札所言,《款识》第一册约刻成于同治十二年(1873)三四月间。此后,潘祖荫急于接刻《款识》第二册,曾屡次致函吴大澂,嘱其撰写齐镈考释,其函云:

镈释香涛说已来,惟短吾弟说,暇望为之。出月放差,便不暇为。痢故不能会客,稍愈当奉问再请移玉耳。南中有到者否?

吴大澂因不日就有考放外差一事,故婉商稍迟再作考释。潘祖荫得覆之后,即请考试完毕即办此事:

来示读悉,镈恳为兄释一篇,各释其释,可并存,以俟后人采择。此器不可无吾弟文耳。至作图,请俟考差后即办为妙。

同年四五间,吴大澂与张之洞一齐参加保和殿考差。试事甫毕,潘祖荫即急函致吴大澂,请其补作考释并绘器图:

试事得意乎,贺贺。齐镈诸家考释尽在香涛处,油素摹本在廉生处,可取观也。过十五,何日得暇为作图也。石查剔出三字,一字略剔坏。

齐镈全角图,乞照此图之,其一面以楷书书其全角缩本行款、款识,何如。

潘氏再三相托,吴大澂已难再拒,乃为撰考释缴呈潘祖荫审定。后潘氏拟将诸家之说交王懿荣写样之前,又致函吴氏,询问他此后对考释是否有所改动,函云:

前释是否应有改定之处,祈示及,日前想已与香涛、廉生面商矣。簠便中为绘之。

从最后提及补绘簠图一事看,《款识》第一册初告竣事之后,潘氏即马不停蹄地续刻第二册。是年五月考差,张之洞得放任四川乡试副考官。吴大澂则不幸失利,心中不免怏怏不乐。潘祖荫知吴氏此时必有闲暇,正可办理《款识》事,故好言劝慰,嘱之绘齐镈图。潘氏函云:

轺车之行暂迟,避却伏雨阑风,亦良得。兄又患痢疾,日不过十余次,大觉精神委顿。屋漏床下,到处皆郁蒸之气,与病体尤不相宜耳。尚有十余图,三卣七爵,有暇绘图否。

齐镈能否拨冗为绘之,其释文作楷书,或较易也。……下次差必得,则无暇矣。

同治十二年(1873)夏,张之洞将赴四川上任,吴大澂以至交关系,频频往视之。吴大澂旋即也接到外放陕甘学政之命,他本人自然满心欢喜。而潘氏闻讯之下,于致吴氏函中,不免慨叹:

孝达处帮忙事已完否?计日星轺,图亦画不来矣。

吴大澂一旦离京,便无人能为《款识》钩绘器形,虽有王懿荣缮写诸家考释,却终无图与说相辅而行,不能称为完书。《款识》第二册之刻成,必然遥遥无期。以潘祖荫性格,总求速成,故在吴氏上路之前,仍不免以绘图相试探:

昨恳附寄家书,想已见之。明日乞早临为荷。轺车之前,尚有数器,有暇绘否?先此奉询,若无暇,则三年后再说也。

潘氏虽说无暇则“三年后再说”,却仍不能片刻置之不顾,致函吴氏云:

南中竹报来否,均初何如?颇念之。连日用功若何?有一彝欲作图,若有暇当奉上,余者无所见闻,殊闷闷耳。清卿仁弟轺安,荫顿首。

从潘氏用“轺安”一词,可知吴大澂已整装待发,时已无暇绘图。

从同治十二年(1873)五月考差,至八月放官,从潘祖荫催促绘图撰考各札看,吴大澂在三月之内并未能完成《攀古楼彝器款识》第二册所收二十件古器的绘图事宜。不过全书内封书名与牌记,确是吴大澂在离京前所题,潘祖荫曾为此专函嘱题:

《攀古楼彝器款识》引首及《宋四家词选》引首,便中祈为题就付下。

《宋四家词选》一书之刊刻,《潘文勤公年谱》系于同治十二年(1873)。两签既然一齐题写,则《款识》题名亦在十二年可知。

自同治十二年(1873)九月至光绪二年(1876)冬月,吴大澂在陕甘学政任上,潘祖荫千里致函,索取拓本,并以信中所附自藏古器拓本,嘱吴氏得暇为绘图。但《攀古楼彝器款识》一书第二册二十种全部刻成,是光绪三年(1877)四月吴大澂返京后事。

吴大澂赴西北任职后,开始与陈介祺通信。潘祖荫在吴氏任满之前,《款识》刊刻既暂停,乃改刻他书。在此期间,潘氏就曾为鲍康、陈介祺二家各刻书札笔记,即《鲍臆园丈手札》一卷、《簠斋传古别录》一卷、《陈簠斋丈笔记》一卷《手札》一卷。陈氏二书,多摘录其致各家书札中论考古、传古之语,潘氏曾专函言此事,嘱吴大澂命幕僚抄录寄京:

寿卿丈来函,属将致吾弟各书录出,交兄发刻,想幕中不乏人为一录也。秋来得钟十二字,尚未剔出,令人忆吾弟不置耳。

潘氏函中后句谈及新得一钟,无人剔字,进而回想吴大澂在京时,无论剔字考文、绘图摹款,无不游刃有余,可见往日潘祖荫确实倚重吴氏如臂膀。此后信中,潘氏又重申抄录陈介祺传古之语:

陈丈尺牍,兄均为刻之。彼属吾弟一一抄录见付,望勿遗也。

寿翁《前秦文字之语》,梓人已写来三卷。兹寄寿老处,自行校定矣。吾弟处者,亦望陆续寄来,与考古一事他日当大有助。

按潘氏所谓《前秦文字之语》即《秦前文字之语》,系摘录陈介祺致潘、吴诸家书札中论金石之语编次成书。陈介祺素以谨严称,故迟迟未能写定付刻。其身后有抄本二十卷,经其子孙陈育丞、陈继揆捐藏国家图书馆。陈继揆后据石印本《簠斋尺牍》两种,依前稿宗旨,重新整理成书,仍名《秦前文字之语》,于一九九一年由齐鲁书社出版。全书五卷,其中致潘祖荫、王懿荣、鲍康、吴云、吴大澂书札各一卷。有学者称,潘祖荫等所编录一稿,因陈氏劝阻,当时并未付梓。然据潘氏所述,似彼时已写成三卷样稿。今以《簠斋尺牍》(致吴大澂)比对潘氏所刻笔《别录》、《笔记》之属,有相同者,岂潘氏退而求其次,刻陈氏删定各条为之。据此可知,当时吴大澂并确曾摘录书札之菁华寄予潘氏编刻入集。

光绪三年(1877)四月,吴大澂假满晋京复命,至九月经李鸿章保举,奉命办理山西赈务,其间有数月在京停留。潘祖荫期待数载,终于如愿请吴大澂将《攀古楼彝器款识》第二册未竟各图续绘完毕。功成之后,潘氏对吴大澂绘图,颇有赞语:

《攀古》图绘之工,岂他人能及,况名臣手笔,不但将来佳话,时下二师何足语此,即李伯时犹逊数筹也。释文无有,与廉生无涉,但兄以卅种为一册,计尚少十种耳。

从上所述,可知潘氏编刻《攀古楼彝器款识》初无定制,所以未编卷次,只称第几册。每册例收器三十种,以得器多少为准,器多则多刻,少则少刻。而今传世者仅二册,且第二册收器二十种,则似非完书。

光绪三年(1877)四月,吴大澂返京后,潘祖荫仍以钩摹器形款识一事付之。吴大澂鉴于在寓所时受骚扰,不能专心摹古,于是曾有每天避往城外古寺从事钩摹,其进展一度颇为迅速。当日潘祖荫寄信吴氏,未立见回函,曾专函询问情况,吴氏答称:

近在城外古寺,辰出酉归,日摹款识十种,字多者尚无暇及,能不间断,年内当可成书。一手所摹,似较胜退楼之油素本也。簠斋古陶八百种,仅寄年翁一分,大澂苦无拓本可寄。旧所得器,皆在南中,存拓无多。

潘祖荫以为吴大澂移居城外,道远之后,往来联络多有不便。潘氏与王懿荣、胡义赞等,即因寓所相距甚远,虽同居京师,亦不常会面。潘氏因有绘图及杂务须吴大澂办理,不能不时常联系,故有此一问。吴氏以避客摹拓相覆,其函云:

古寺并非赁居,杜门仍不得闲,偶出一游耳。今日不出门,亦无客至,专题拓墨,时有心得,即书册内,遵命行书,取其速也。如拓藏器,莫妙于关帝庙。八月凉爽,当与庙僧商之。近依宇下,与古为邻,固所愿耳。

潘祖荫寓所在宣南米市胡同,巷中有关帝庙一座,光绪二十年(1900)曾改作潘祖荫祠堂。吴大澂所谓“近依宇下,与古为邻”,是约定八月以后,暂时移居米市胡同关帝庙,与潘祖荫结邻,便于摹拓古器。

吴大澂入京前,在苏州曾与吴云商议续刻《积古斋钟鼎彝器款识》,而其同时也在编刻《恒轩所见吉金录》,所以摹绘古器图,既可为潘祖荫刻《攀古楼彝器款识》所用,也可日后翻雕收入他书。从光绪十一年(1885)吴氏《恒轩所藏所见吉金录》一书看,其中《所见录》收录最多的潘氏攀古楼藏器,即吴大澂陆续所绘者。

吴大澂在未外放陕甘学政前,就曾与潘祖荫商议,欲仿海丰吴氏《攟古录》之例,重编一目,去伪存真,力求全备。吴氏曾函有云:

欲合阮、吴、刘诸刻,及今所见拓本,总编一目,去其伪者,注其可疑者,计亦不下《麕古录》也。

据吴氏所言,当时拟编之书体例与《攟古录》相同,则此目与吴云所欲续阮氏《积古斋钟鼎彝器款识》有所不同。前者仅著录器名、铭文及藏家,后者则须刻器形、款识,并间附考释。潘祖荫闻此,颇为赞同,曾就相关具体细节函询之,吴氏作函答曰:

《攟古录》不可得见,似可别为一目,按各家所藏各为编次。张、程、叶三家,大澂皆有目,阮、刘、陈亦易抄集,唯海丰吴氏所藏不可考耳。瞿氏清吟阁及李、丁所获,函丈皆有拓本,或未得全分,须有一目,便可稽核也。

按《攟古录》为海丰吴式芬所编,全书按时代先后为序编辑。其中,三代古器先以铭文字数多少排列,再依器形依次著录。全书共收录三代至元金文一千七百八十一种、石文一万五千二百三十种、砖瓦文一千一百零五种、木刻六种、玉文四种、磁文二种,共计一万八千一百二十五种,堪称巨制。吴氏另编《攟古录金文》三卷,规模稍小,专收钟鼎铭文,形制近于薛尚功之《款识》。

《攟古录》在吴式芬生前未及刊行,直至光绪二十一年(1901),始由吴重熹等刊行问世。吴重熹字仲饴,乃吴式芬之子,也是陈介祺之婿。吴大澂曾由陈氏介绍,从陕甘学署致函吴重熹,询问其家藏金文拓片等事,但终未见其父遗稿。两书问世时,潘、吴已不及见之。当时因不知《攟古录》的体例,故提出按藏家分别编次,最后合成全书。不过,此事也因吴大澂赴西北而中辍。

光绪三年(1877),吴大澂入京后,摹古之余,拟实践前约,先为潘祖荫藏拓、藏器编目,其函云:

在秦、在苏未见一簋,即无字者亦不见,不知何以簋少于簠,宜乎阮、曹以格伯敦为簋也。吾师所藏拓本,大澂当代编一目,藏器别为一编,两日可成,未知师意以为然否(每器下注字数,并注某氏所藏)。

据吴氏所言,攀古楼藏器、藏拓目录两天即可编成,想必不能十分详细。未数日而吴氏致函潘祖荫,有“吾师藏器就大澂所知者,已编一目”之语。今查重庆图书馆藏有吴大澂手编《攀古楼藏器目》一卷,稿本一册,所载据潘氏拓本分类著录,凡一百二十余器,间有吴氏按语,岂即当日藏目草稿耶!

(作者单位:苏州博物馆)