现场|在政策与政治之间:从联合国气候大会到巴黎“黄背心”

国际间的气候变化应对也非常看重以国家为单位的治理和谈判机制。然而这些机制和方式对于非精英阶层的人来说,实在是距离太远,太不透明。尤其是在今天,气候政策愈发精细化,把市场、税收都当作政策工具予以运用的时候,市场和税收议题搅动贫富差距,社会再分配,吸引人们注意,其非常政治性的一面,就被精英拱手交给了愤怒的民众,结果就是,政治冲突和权力斗争,在市场和税收的议题上开始回归。对政治的愤怒让勒庞的支持者,梅郎雄的支持者与投白票者混合起来组成了黄背心运动的核心人群。这无法仅仅用政治立场或者是否支持某件政策去理解,其中重要之处在于,人们觉得自己的政治权力不够,他们想要削弱现在的政治人物的权力,而增加自己的。这是一种关于政治权力分配的不满和愤怒。

一个星期前的12月8日,在波兰南部城市卡托维茨,联合国气候变化框架公约的第24次会议(COP24)正在进行。三万多名来自世界各地的外交官、企业与社会人士、媒体人、非政府组织代表聚在一起。这次会议的核心议程,是如何将2015年关于全球减排、遏制全球变暖的《巴黎协定》转化为可以操作的细则。这天是周六,会场外聚集了上万名世界各地过来的民众,喊着口号抗议化石能源企业持续破坏环境,要求各国政府采取更有力的行动。

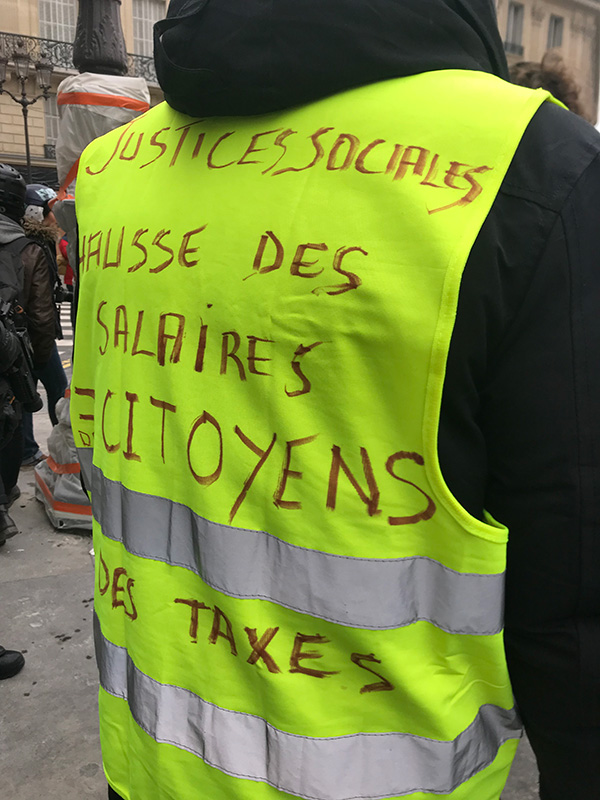

与此同时,在法国,持续一个月的“黄背心”(gilets jaunes)运动动员了数十万人在连续四个周末走上街头,抗议法国总统马克龙正以遏制气候恶化的名义加征燃油税。他们身穿象征汽车驾驶员和劳工的黄色安全背心,在上面写上自己的口号,涌上巴黎和法国许多城市街头,队伍和警察爆发冲突,巴黎街头催泪弹横飞,数百人被捕,还有人在混乱中哄抢了商店。“黄背心”的场面很快占据了各大媒体头条。近年来,这也是第一次有大规模的社会运动“占领”香榭丽舍大街。

巴黎的“黄背心”经过媒体镜头,变成全球关注的话题。“法国人是不是懒得慌?”,“又罢工了,又上街了”,“福利拿太多变得不想工作了吧”,诸如此类的评论纷纷纭纭。在气候大会现场,气候议题关注者和行动者也在群里议论,关注的焦点则是法国人是不是拒绝应对气候变化?是不是拒绝承担责任?

在气候大会现场,发达国家和发展中国家正就减排、融资和补偿等问题争论不止。全球气候变化应对的一个难题,是发达国家人均碳排放较高,而发展中国家较低。发达国家希望发展中国家不要再重复高碳排放的发展模式,而发展中国家认为这不公平,理应是发达国家先自我牺牲而非牺牲发展中国家的发展机会。每年大会,这个矛盾都会被提上日程,并且总是没法得到很好的解决。这种发展中国家的不满,也多少被一些关注气候变化的人投射到巴黎的“黄背心”们身上。

黄背心们是谁?他们的诉求又是什么?从气候议题到碳税再到黄背心运动,欧洲的气候议题和政治现状之间为何如此紧张?

周六的黄背心

从卡托维茨到巴黎,我赶上了12月15日星期六的第五波黄背心运动。

黄背心运动几乎总是在周六举行,这恰好说明,运动的参与者很多都是工薪阶层,他们要等到周末双休日,才有时间上街。社会学家Benoît Coquard经过调研得出的结论也认为,黄背心中绝大多数都是工薪阶层的一般平民。一家公共关系咨询公司Elabe的调查数据显示,在自认黄背心的人中,公司职员和工人的比例明显多于其他人群,两者加起来占到了55%以上。这和一些把黄背心当作无事可做只吃福利的游民的想象相去甚远。

周六早上九点半,通过脸书消息串联的参与者们,陆陆续续随在巴黎市中心集结。在此之前,法国总统马克龙发表了旨在平息事态的电视讲话,宣布暂停燃油税政策、最低工资上涨100欧元,以及加班费将不纳税等等措施,这相当于用甜头“收买人心”。与此同时,上周发生在斯特拉斯堡的恐怖袭击事件使得安全形势变得严峻,在巴黎流传着各种“政府用恐袭转移对黄背心的关注”的阴谋论论调。

这一切都让周六的第五次游行规模缩小许多。在巴黎的游行者规模在数千到一万上下,而据官方统计,全国上街的也只有约四万人,是此前一个周末人数的三分之一。

“黄背心”是一场去中心化的运动。这次也不例外,巴黎的黄背心至少有三个以上的集合点。

在圣拉扎尔车站广场上聚集了学生和左翼群体。他们穿黄背心的比例较少。有些人胸口别着红色假花,这是他们来抗议马克龙政府对外国学生大幅上涨学费的;有些人拿着大叠传单派送,这是来自英国等地的左翼政党在宣传自己的理念;还有橙色马甲,是法国铁路工会的工人在抗议工作时间过长。随着中午逼近,这里的人数逐渐增加,还出现了乐队演奏抗议歌曲,年轻的学生组建的各种各样校园团体则手握扬声器,唱着反马克龙的歌曲:“马克龙,你派出警察,马克龙,我们来了!”

离开圣拉扎尔车站,经过游客群聚的春天百货,来到巴黎歌剧院门口的广场上,我们远远望见大批挥舞着三色旗的人。相比圣拉扎尔车站,这里的“共和国”味道要浓郁得多——人群中中年人居多,白人比例高一些。有人高举一块牌子,上书“马克龙大王赐了点面包屑给乞丐吃!”,讽刺马克龙的电视讲话是对人民居高临下的“施舍”。在这里的人群中,我们还看到了“法国退出欧洲”的宣传。但在这里最多的标语,是“RIC”——后文中会看到,这是这场运动中颇为有趣的一个诉求。

在二十分钟路程之外,全球媒体镜头下的香榭丽舍大街的人群显得稀稀拉拉。这一部分是因为警察在几个集合点之间拉了好几条封锁线,避免别处的人群向香街集中;另一方面是,游行人数也的确下降得厉害。我们赶到时,在香榭丽舍大街的马路中央,一排穿着黄背心的抗议者正手拉手向远处的警方封锁线走过去,他们高唱着法国国歌《马赛曲》,耐人寻味地同时举着法国国旗和有分离主义传统的布列塔尼地区的旗帜。

总体来说,游行者的气氛变得轻松了,但这也是因为参与人数较少,过去几次游行中形成人潮-冲击警方防线-汇合到香街形成更大声势的这种传统街头策略,在第五次游行中没有效果。歌剧院门口的人群试图向香榭丽舍大街方向进发,结果被街口的两层防暴警察轻松地推回了原地。

抗议者人数减少,但警方的阵仗并没有收缩,法国政府从巴黎以外调来了大批警力。在香榭丽舍大街,装甲车严阵以待。防暴警察配备着催泪弹、警棍、头盔、盾牌驻守各个街口。市中心的地铁站这次也几乎全部关闭。担心被攻击的银行和商店在门口装上了木板围档。暂停营业。

在马克龙主动妥协之后,这次上街的游行者还在愤怒什么?

小中产与社会底层

“买不起”,是黄背心运动中常常出现的话。

54岁的皮埃尔(Pierre)大叔一大早到了圣拉扎尔车站广场,穿着他的黄背心,里面罩着夹克和帽衫。他喝着一罐能量饮料在寒风中给自己提神。他说这是第一次参加黄背心游行,因为他的工作是安全保卫,之前几周都有活动要加班,想来但没来成。

在去年9月的一次讲话中,当时刚当选法国总统不久的马克龙表示,欧洲的化石能源价格太低,不足以刺激整个产业向低碳的绿色能源转型,所以提高碳排放的价格是必要的。增加燃油税便是政府在“履行承诺”。控制排放,遏制气候变化,理论上是造福子孙后代的事情。但燃油税却苦了一大批在巴黎工作又不在巴黎居住的人。

皮埃尔大叔就是其中之一,他住在巴黎远郊的95省,距市中心35千米。“我需要在通勤上花费很多时间,所以燃油税对我特别有影响。燃油税太高了,再提高我就付不起了。”

在歌剧院门口,我们遇到了中年白领迈克尔(Michel)。迈克尔有两个女儿。10年前,买不起巴黎市区住宅的他在60公里外的77省买下了一套住宅,从此每天驱车来回120公里上下班。“加燃油税对我来说是绝对不可能的事情。而且你看,很多人都没法住在巴黎,都需要开车上下班。”

对通勤人士来说,燃油税的增加,直接让他们的生活方式难以为继。

住在巴黎远郊,在巴黎工作,是1960年代开始,外省人到巴黎“寻梦”的一种模式。类似于“北漂”住到燕郊再开车上班。“有很大一批巴黎人是这样的。他们想过一种中产阶级生活,就只能去巴黎郊区买房,然后开车进城。他们从这样的生活中获得人生的成就感。”来自非政府组织“气候行动网络”的法国朋友本杰明(Benjamin)告诉我。

这些人主要是工薪阶层,拥有自己的住宅,努力工作,可以说是以“退而求其次”的办法实现了城市中产阶级的生活想象。但本杰明认为这些小中产的生活方式也是脆弱的:“中上产很多在通勤日都住在城区的公寓,不用开车。住在郊区意味着房子会大很多,但冬天的取暖费也会贵,对于勉强过上中产生活的人而言,燃料燃油占据了他们很大的开支比例。燃油税加征,相当于是直接打击这个人群的一整套生活方式。”

马克龙宣布暂时不会加征燃油税,多少缓和了黄背心们的愤怒。但这种郊区下层中产生活的脆弱,也不仅在于通勤一处。歌剧院门口,许多黄背心在马甲上写下了自己的诉求:“社会正义、房屋、工资、公民权、税”——缺少稳定就业岗位,购买力不足的社会问题,也困扰着在中产生活线边缘徘徊的他们。

而比这些小中产更困境的,是像以皮埃尔大叔为代表的城市底层工人。他们更难以应对购买力不足的局面。

从1980年代开始,法国的许多工作机会开始转变为“自雇佣”(salarié autonome )。皮埃尔大叔就找不到有长期合同的工作,而是做着干多少赚多少,工时和工资都得不到保障的派遣工。

2000年之后的法国经济受到种种因素影响走到低位,物价水平却有所上涨。问到这些年里生活成本的变化,他说:“以前的生活还过得去,50法郎可以过一周,现在不行了。而且我其实没到最低工资标准,以前过得去,现在快过不下去了。我不年轻了,以前还可以说去主动多挣点,现在是越来越被动。 ”

有报告显示,尽管近一两年法国经济有所复苏,但居民消费和可支配收入的增长都很慢,仅仅是刚从2010到2013年前后的负增长中恢复过来而已。皮埃尔大叔就饱受“买不起”之苦。他离过婚,自己有一个儿子,女朋友有两个女儿,这么多口人,在日常生活中得特别精打细算,眼镜坏了也不愿意买新的。到现在他还背负了6000欧元的债务,钱不多,但是怎么也还不起。

在整体发达的社会中,却有许多人挣扎在中产线上,稍有不慎便跌落下去;还有人早就没指望成为中产,处在每日忧心忡忡的穷人状态。这些处境在法国还在持续。而这两个群体,正好遇上了马克龙时代的气候政策。

马克龙的环境牌

马克龙上台后,屡屡以环保、低碳的政策自居。特朗普宣布美国退出《巴黎协定》后,马克龙在今年初的美国之行中便大谈如何应对气候变化,并且化用了特朗普的竞选口号,将其改成“让地球再次伟大”。

在卡托维茨的气候行动者的游行中,有人就高举写有马克龙这句名言的横幅。“马克龙总统的气候政策非常有决心,而且会持续做下去。”曾经在法国政府工作过,现任法国可持续发展与国际关系研究所(IDDRI)的国际治理主任的大卫·列维(David Levaï)对我说。

不过,法国政府一向有重视环境与气候问题的传统,马克龙的这种激进表态在其他国家看来可能激情澎湃,但也只是1990年代以来法国气候环境政策的自然延伸。希拉克是第一个公开呼吁应对全球变暖问题的法国总统,他曾在地球高峰会上发言,用“房子烧着了”来比喻全球变暖。其后的萨科齐在竞选时就强调环境议题。奥朗德时代更进一步,2015年通过了法国能源转型法案,其中规定了转向清洁能源的路线图,每五年评估碳排放。其后,法国又作为东道主牵线完成了具有历史意义的《巴黎协定》……

“并不是马克龙就真的特别环保”,“气候行动网络”的国际政策顾问杜富尔(Lucile Dufour)说,“而是因为他是站在之前的基础上的……在法国,大家认同气候变化理论,《巴黎协定》也是法国的政治遗产。”

杜富尔说,在这些激进的环境政策口号背后,法国应对气候问题时,仍然有很多尴尬。

首先是传统能源尾大不掉。法国长期依赖核能发电,因而核能形成了一个庞大的产业,不仅自己使用,还需要出口创汇,就在周六黄背心再次上街的同时,法国的一些报纸头版也报道了法国第三代核电技术的出口喜讯——与中国合资的广东台山核电站达到了投入商业运转的水平。杜富尔解释说,不论核能减碳vs安全的争议,核电的独大在法国带来的问题是绿色能源的投资缺少动力,也同时令其他能源产业受到挤压。

另外的问题则出在减排强度上,法国虽然制定了雄心勃勃的减排标准,但是履行情况却并不顺利。大卡车运输业和制造业是法国排放最多的领域,但他们的减排力度不够。“过去两年我们没能把碳排放控制在碳预算之内。这是因为法国的交通部门,住房建设部门的排放过大,还有农业部门。在这些领域政策推动得还不够快”,杜富尔说。

糟糕的是,马克龙的环境政策,在遇到这些利益的时候,往往绕行。比如IDDRI的气候项目主任瓦列霍(Lola Vallejo)就举例说,重型载货卡车一直都是碳排放大户,很久以来民间都有讨论,质疑政府为什么不对重型卡车运输业收取更高燃油税。但这个呼吁一直没能落实。

所以,在民众看来,马克龙政府在气候议题上的形象是一方面无法撼动传统利益集团,另一方面对普通民众毫不手软。这和人们对马克龙废除巨富税,偏袒商界和富人的印象极为重合。许多“黄背心”都说他们很支持环保,支持应对气候变化,但不相信马克龙的说辞。

在这一点上,气候和环境问题与政治和经济问题完全无法分开。“在运输业上碳税没有很强力推行,所以人们觉得自己遭到了不公平对待。人们也不知道这些钱会用去哪里,所以大家需要更多透明度。这就转移到了更大的问题,社会的公平,城乡之间的公平,收入的公平。我们需要清楚的是,政府如何可以既引入环境政策,也在其中保证社会公平”,和许多气候领域人士一样,瓦列霍最后把重点放到了“公平”上。

但事情还有政治的层面。公平也并不只是多加注意就能实现的。

从“政策”到“政治”

在歌剧院前,示威者们打出了“RIC”(référendum d'initiative citoyenne)的标语——由公民启动公投。其含义在于把围绕燃油税的抗议上升到对法国政治制度的批评。

马克龙并不是一个寻常的法国总统,在2017年的大选中他是一匹黑马。从投资银行家到社会党部长,再到组建自己的政党参选,他的个人痕迹十分鲜明。中间派、共和主义者、亲欧派、新自由主义者,种种对他的描述之外,马克龙并不扎根在法国传统的左右政治中,也不依赖传统政党。他的“共和前进!”党具有高度个人风格,更像是他的治理工具。曾经将自己形容为“朱庇特式的总统”的马克龙的言外之意是他想要具有高于现实政治的超然地位,以这个地位去设计、指导国家的未来走向。

这种执政方式其实有一种魄力,尤其吸引认同全球化的,更具备国际视野的精英阶层。

在卡托维茨的气候大会新闻中心,我向旁边的法国环境记者询问对马克龙的看法。她说自己当时就投给了马克龙,现在仍然比较支持。究其原因,她认为马克龙和之前的总统有很大的区别,以前的总统是政治家,在传统政党体系中运行,受到各种派系力量的掣肘,不能进行大刀阔斧的改革。而马克龙则是想从上到下改变法国,快刀斩乱麻处理当今法国尾大不掉的各种问题。所以尽管她“有那么些时候也会觉得这个人是不是太傲慢了”,但除了投给他,她也不知道还有谁有能力坐上这个位置。一些民意调查显示,黄背心运动后,马克龙的支持率在25%上下的地位获得了一些小提升,可见他还是有一个稳定的支持者基本盘。

但在中产或是精英阶层中的支持,不意味着能收获其他阶层的理解。马克龙使用政策工具“自上而下”的治国手段,让人们感到自己的声音被剥夺了。

“黄背心”们的政治想象是马克龙的相反一端。马克龙绕开传统政党,让政治决策更高效地在更小范围内得出、施行;抗议者中则有许多人要求在法国扩大直接民主的比例,降低代议制的作用。迈克尔就说:“我们想要改变宪法,希望把本来给代议士的权力更多给法国人民。我们要更直接的民主,更真实的民主——比如说,假如我们这些人有个想法,想要更少的税,那我们就把这个议程放在网上,发动一个公投,如果这个公投通过,那就通过。现在技术足够了,所有税完全都可以用公投来决定,不用经过议会。”

他参与的RIC运动,是黄背心中越来越壮大的一股政治诉求,这一运动主张降低目前宪法中对公投门槛的限制。当前的制度要求有五分之一的议员支持才能发起公民投票,而RIC运动希望把发起投票的权力从议员转移到普通民众手里。

迈克尔说自己是“非政治”(apolitical)的,因为他对整个政治系统都感到失望。在去年的大选第一轮中,他投了白票。根据Elabe的调查,在自认“黄马甲”的人中,2017年大选第一轮投白票的比例在20%上下。迈克尔信仰天主教的非洲裔朋友格里高利(Grégory)也是RIC的支持者。他告诉我们要重视投了白票的人:“(在大选中)你所谓代表我们的人民,你给十个候选人,最后能选的只有两个,那两个还不是我们想选的,是你让我们去选,已经推出来一个勒庞了,只要是个正常的法国人都知道不投她,勒庞仿佛就是一个国家策略,让你知道政治有多烂。这个时候(指进入大选第二轮,只能二选一的一轮)有其他选择吗?只有马克龙!那我们最后还是得投马克龙。但马克龙是我们的代表吗?”

对政治的愤怒让勒庞的支持者,梅郎雄的支持者与投白票者混合起来组成了黄背心运动的核心人群。这无法仅仅用政治立场或者是否支持某件政策去理解,其中重要之处在于,人们觉得自己的政治权力不够,他们想要削弱现在的政治人物的权力,而增加自己的。这是一种关于政治权力分配的不满和愤怒。

马克龙带有一种精英帮助人类思考并解决问题的态度。这种态度在气候变化问题上展现并引燃民众怒火倒并非偶然。气候政治长期以来就有以政府政策长远带动的特征。英国布莱尔政府的智囊社会学家吉登斯就曾经在著作《气候变化的政治》中主张加强政府政策在应对全球变暖中的重要性。而国际间的气候变化应对也非常看重以国家为单位的治理和谈判机制。然而这些机制和方式对于非精英阶层的人来说,实在是距离太远,太不透明。尤其是在今天,气候政策愈发精细化,把市场、税收都当作政策工具予以运用的时候,市场和税收议题搅动贫富差距,社会再分配,吸引人们注意,其非常政治性的一面,就被精英拱手交给了愤怒的民众,结果就是,政治冲突和权力斗争,在市场和税收的议题上开始回归。

“黄背心”虽然说自己是“非政治”的,但这种“非政治”拒绝的,是政策化和专业化的政治。全球各地的这些政治运动能不能被“还原”成一个政策问题或者政纲问题?可能不行。至少在巴黎,我们能看到的是人们在表达对今天整个政治运作方式的不满,这种不满的重点是人们在试图重新确认权力归属。

2005年五月,由布鲁塞尔的政治精英设计的欧盟宪法,在法国的全民公投中被否决。在当时,英国历史学家佩里·安德森观察到,法国的精英知识分子和媒体人都在力劝民众接受这部宪法,他们都说欧盟宪法是为人类未来的希望,但人们还是说了“不”。法国人否决欧盟宪法是他们不关心人类吗?恐怕不是。但如果任何关心人类的议题太由某一个阶层去主导而无法让社会其他阶层有参与感,那它就不免要提防欧洲宪法在法国遭遇的这场失败。

在巴黎,有朋友告诉我,周六时他在塞纳河边,看到一群支持黄背心的环保主义者正在法国财政部巨大的大楼旁示威,他们的车上挂着的标语是:要环保,不要环保党。

未来

和气候倡议者们常常提到子孙后代一样,皮埃尔大叔也十分强调黄背心运动是为了自己的子孙后代:“我不是单单为了我自己来的,而是为了所有人。我要捍卫所有人的工资。我也是为了我们的孩子和下一代来到这里。生活成本太高了。”

但黄背心运动与购买力问题,又只是法国社会的其中一面,在这个后工业化的复杂社会中,愈发碎片化的政治图景让街头运动也变得复杂。在黄背心运动中,几乎看不到北非裔和阿拉伯裔的身影。而他们构成的族裔和宗教问题,在这些年的法国社会中不可谓不大。在这种情境下,传统的政治工具,尤其是从上到下的政治工具,从税收到福利,还能处理多少问题?

(感谢黄可、杜卿等友人对本文的贡献)