麦田里的毕业照,上新了→

两年前,一张在金灿灿的麦田中拍摄的毕业照,出现在中国科学院大学2022年度毕业典礼暨学位授予仪式的大屏幕上,也走进了很多网友的视野里。

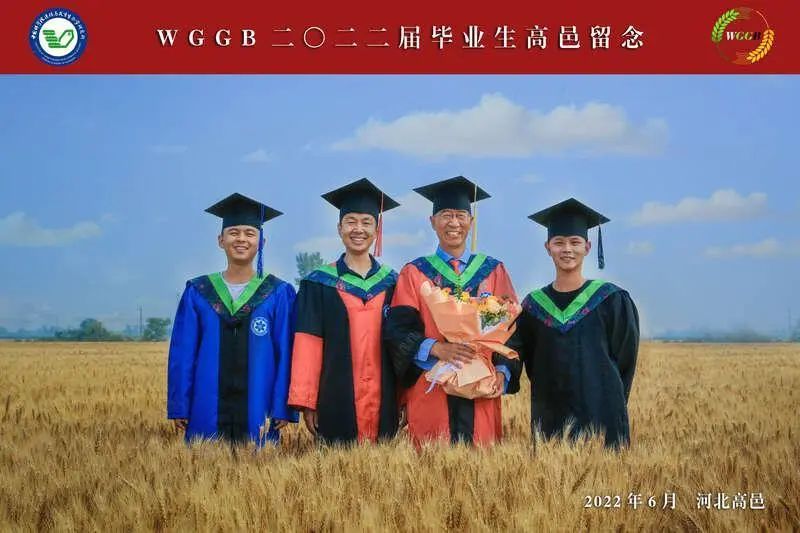

2022年毕业季时的麦田毕业照

一本、一硕、一博三位毕业生,和小麦基因组与遗传育种团队的其他同学们,一起簇拥着中国科学院大学现代农学院教授、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员刘志勇合影留念;不远处,麦田之中,三棵大树枝繁叶茂。

今年此刻,亦是如此,毕业将至,麦田里的科研故事持续上新。

中国科学院遗传与发育生物学研究所小麦基因组与遗传育种团队2024年毕业季留念

小满这天,也是课题组“小麦抗病基因发掘、种质创新与育种利用”田间观摩开放日首日。一批批专家学者和种业同仁专程赶到实验基地,在这片麦田里亲眼见证、亲手触摸课题组在小麦抗白粉病、锈病和叶枯病基因发掘及育种的各项成果。

刘志勇和同学们向育种家及种业同仁介绍研究成果

刘志勇笑称,这是毕业之前的最后一次考核,“虽然毕业答辩通过了,但是要让育种家来看看,让他们来检验这些基因到底好不好使、有没有用。”

两年前那张麦田毕业大合影里,当时博二的李贝贝站在几乎最靠边的位置。一周前,她刚通过博士学位论文答辩,满分完成了这个额外的“考核”,升级为中国科学院大学、中国科学院遗传与发育生物学研究所遗传学2024届准博士毕业生。她在博士期间的研究主要针对小麦叶枯病、白粉病等基因的发掘,她的研究发现为小麦广谱多抗育种提供了新思路。

硕博七年多的时光,这个在家乡麦田里长大的山东姑娘,每年有近三分之一的时间泡在高邑实验基地,看种子变成麦苗,最终一片金黄,就像儿时的记忆那样。“每年六七月份在这里收完麦子回家,因为在地里待得特别久,就会晒得特别黑,家里人会说,为什么人家都选择坐办公室,你要选择去地头挨累?但是慢慢地,他们对我的态度有很大转变,从前几年周围人不是特别理解,到现在他们知道我这几年在做什么、毕业后还要从事小麦研究,就会说‘那也挺有意义的’。大家从本科刚毕业22岁左右一直到博士毕业30岁左右,最青春的年纪都在田里挥洒汗水了。”

小麦基因的活体“博物馆”

麦田里一块百余平方的土地上,云集成一座小麦基因的活体“博物馆”。“博物馆”最西头的百余株小麦,正是2024届准博士毕业生董磊的实验材料,这里立着一块信息牌,上面写着“野生二粒小麦IW2(Pm41)”。刘志勇很喜欢同学们的创意,“他们在牌子上标明了材料、基因,把在研究基因的过程中发表的论文也贴了标签,扫一下二维码就能查看基因的来龙去脉,这不就是把论文写在‘大地’上了吗?”

董磊与自己的实验材料合影留念

符宏奎,两年前的麦田毕业照里,他身着本科学位服。如今他也成为中国科学院大学、中国科学院遗传与发育生物学研究所作物遗传育种专业2022级硕士研究生。

两年前的麦田毕业照中,符宏奎(右一)本科毕业

“他现在研二,是课题组最小的学生。”刘志勇回忆,“当年照片一出来,大家都说,老师笑得最开心,博士第二开心,硕士第三开心,小本科生也在笑,但照片上还显得有些焦虑。经过这两年的锻炼,他现在已经非常自信,工作独立性特别强,还要读博士。”刘志勇丝毫不吝啬对这位课题组老幺的夸赞,更给了符宏奎广阔的空间,一片属于他的“责任田”。

小麦基因组与遗传育种团队2024届硕、博毕业生

育种,更育人。三棵树农场立牌上的那句“知道你会来,所以我等你”,对刘志勇来讲,等的是育种家,也是有志做农业科研的学子们。

“这些孩子们仍然坚守在这块麦田,执着地搞研究,他们都不想走,我赶都赶不走!所以要把这项研究继续做下去,让他们自己满意,将来也能够用得上,把小麦高产和抗病的基因结合在一起,论文发表了,在大地上也能体现成果了。”刘志勇感慨。

原标题:《麦田里的毕业照,上新了→》