为了活着,他们踏上棺材船

题图:都柏林街头纪念爱尔兰大饥荒的雕塑

19世纪四五十年代,爱尔兰爆发了马铃薯大饥荒,数百万贫苦民众无以果腹,只得漂洋过海,希求移民他乡开始新的生活。那些费尽千辛万苦踏上甲板的人,也同时把一只脚伸进了棺材——黑暗、潮湿、拥挤是漫长旅程的主基调,疫病肆虐之下,饥饿、脱水与眩晕完全不堪一提。许多人在船上死去,随即被抛入大海,因此移民船也被称作“棺材船”,成为19世纪移民航行中臭名昭著的标签,被称为爱尔兰人的奥斯维辛。

但那些经过残酷旅行抵达了目的地的人们,改变了自己的命运,也改变了世界。从罗斯福、尼克松、里根、肯尼迪到拜登,众多美国总统都是爱尔兰裔,这也始于那一次由逃荒而来的移民潮,这是个人的流动,共同体的撕裂与重建,也是全球化的缩影。从饥荒难民、离地农民、济贫院穷人、罪犯到跨国劳工,人们在19世纪复杂的资本主义跨国网络中顺势而为、逆天改命。

棺材船: 爱尔兰大饥荒时期海上的生与死

[爱尔兰]奇安·T.麦克马洪 著

初庆东 译

上海人民出版社 2024年3月

关于大饥荒时期爱尔兰移民的记载,往往由令人厌倦的陈词滥调、半真半假和冷冰冰的统计数据组成。在《棺材船: 爱尔兰大饥荒时期海上的生与死》中,作者麦克马洪对旅程本身提供了充满活力的新视角。从移民的信件和日记出发,对海上行程进行复刻,这些移民的个人经历为我们提供了对这一关键历史的更为复杂的理解。

《棺材船》导论

文 | 麦克马洪

来源 | 《棺材船》

约翰·戴维斯在为肯尼迪家族——爱尔兰裔美国第一家族——所写的丰富多彩的传记中,富有想象力地重构了约翰·菲茨杰尔德·肯尼迪的祖辈“在船上可能的经历”——他们在大饥荒时期搭乘了一艘从新罗斯到波士顿的移民船。移民生活在黑暗且充满危险的甲板下,戴维斯写道:“病人在呕吐和呻吟,女人在分娩时尖叫,男人为争夺几英尺的床铺或因有人侮辱他们的出生地而大打出手。”船员经常在暴风雨来临时调戏女乘客,因此,强奸是“经常发生的事”。而最糟糕的是,这些船上的死亡率居高不下,只有三分之一的乘客能够活下来。“他们称之为‘棺材船’”,戴维斯说道,“这确实是死在船上之人唯一拥有的棺材”。

长期以来,这种将饥荒时期的移民船只描述成“棺材船”的线性叙述模式,使人们对这一航行的真正理解蒙上了阴影。然而,当使用移民的话语去划破它的表面时,我们对移民的实际生活便有了一幅更加复杂却愈发清晰的画面。1847年秋,托马斯·麦吉尼蒂和他的儿子从爱尔兰移民到纽约,当时船上的死亡率维持在史无前例的高水平。在到达纽约后不久,他写了一封信寄给家乡的亲人,告诉他们自己已经安然抵达。这封信连同其他数百封移民书信现存放在位于贝尔法斯特的北爱尔兰公共档案局。“我趁此良机向你写信,是要告诉你,我和约翰经过30天的航行已经安全抵达,谢天谢地”,托马斯在信中写道,“我的身体从来没有像在海上那样健康过”。当然,他不应该被看作是1847年(或任何年份)离开爱尔兰远航的移民的代表,因为很多人遭受苦难并逝于途中。但托马斯的书信是重要的,因为它为我们了解陌生而复杂的大饥荒移民故事提供了一个引人入胜的视角。此外,它还抛出了一个重要问题:如果我们使用爱尔兰移民的话语和经历来重写,并以此种方式更全面地理解这一现代史上史诗般的时刻,那会发生什么?

我们需要这种新颖的视角,因为历史学家长久以来忽视海上航行,将之看作人类迁徙大戏中的一则简短插曲。对于研究爱尔兰大饥荒的学者而言,更是如此。1995年,历史学家罗伯特·斯卡利解释道:“(大饥荒)这些年跨越大西洋的悲壮史诗时常被提及,因此好像没有必要去重述那些令人痛苦的细节。”“在饥荒的三联画中,两侧是航行首尾的斯基伯林和格罗斯岛的场景,而‘棺材船’位居中间。”尽管包括斯卡利在内的大多数历史学家长期以来对众所周知的“棺材船”的真实性表示怀疑,但他们缺少一种立论有据的替代性论述,这使一系列罔顾史实的删削与曲解得以存续。例如,一般认为“棺材船”这一术语起源于大饥荒时期。实际上,这个术语的出现早于19世纪40年代,且在饥荒时期很少被提及;直到19世纪80年代初才开始流行,因为这一时期爱尔兰民族主义者在土地战争中以之作为反对土地所有者和英国恶政的修辞武器。“棺材船”的说法也将爱尔兰饥荒中的移民故事限定在跨大西洋范围内,而把1844—1855年前往英国和澳大利亚的规模较小但重要的移民潮(包括流放的犯人)排除在外。也许更加重要的是,爱尔兰移民被束缚在“棺材船”中的形象,剥夺了他们的活力、创造性和能动性。我之所以将本书的主标题定为“棺材船”,正是为了挑战那种公认的真理。如此老生常谈的真理不仅限制了对饥荒时期爱尔兰移民的完整认识,而且限制了对更广泛意义上人类移民的完整认识。移民之旅早在船只起航前就已开始,并且一直延续至看到陆地后。我在书中的目标是将这一航行过程从晦暗不明的历史中拯救出来,然后重新安置航行的船只,将其与寓所和每周发行的报纸一同作为移民史富有活力的组成部分。

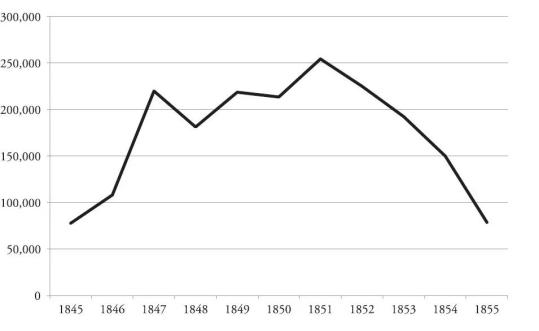

▌1845—1855年爱尔兰移民的年度人数

本书通过爬梳三大洲的档案馆和图书馆所藏书信、日记、政府文件及报纸,聚焦移民亲身经历。我最初的目标是辨识与理解饥荒时期爱尔兰移民跨越大西洋的生存策略。鉴于前往英国和澳大利亚的人与他们前往加拿大和美国的亲友使用了很多相同的策略,因此严格区分北半球的移民潮与南半球的移民潮只会阻碍课题的完成。民族主义政治家约翰·奥康奈尔在1854年要求移民船至少与流放犯人的船一样适于航行,这指向另一个重要因素:那些搭乘运输犯人船只的爱尔兰人(很多人是自愿的)构成了这一时期移民大潮的一个支流。在更宽泛的意义上,这也让我确认,一个人耗费在船上的数周甚至数月时间,仅仅是航行的一部分。19世纪的海上航行确实是一个漫长的过程,从收集离开所需物品开始,到在当地社区定居结束。在这一过程中的每一步,移民都要依赖地方性和国际性的联系网络。因此,本书的核心观点是,迁移过程绝不仅仅是个体从这里到那里。实际上,通过鼓励金钱、船票、建议与信息的跨国交流,航行本身在爱尔兰人大流散的世界性网络中催生出数不胜数的新线索。

了解饥荒最初发生的背景,这很重要。在灾难发生的前夕,大多数爱尔兰人生活在(大不列颠及北爱尔兰)联合王国的经济边缘,过着朝不保夕的生活。绝大多数人口生活在农村,以农业为生。耕地是贝尔法斯特、都柏林和科克这些工业城市外围最重要的生产资料,大多由数量较少且主要是清教徒的精英控制。这些精英的祖辈从16、17世纪国家没收的地产中分得这些耕地。然而,农村中并不是一派富裕佃农繁忙劳作的景象。60%的耕地由25%的农民租种。大约半数的农场拥有很少的地产(5英亩左右)和短期转租的贫瘠土地。在他们之下,是小农和工资劳动者;在农场工作的男性中,60%的人持有很少或完全没有属于自己的土地。到访爱尔兰的人经常会因季节性失业、粮食短缺和许多爱尔兰农民破败不堪的住房而震惊不已。尽管物质匮乏,但爱尔兰农民有强大的社会凝聚力,具体表现为小村庄——家庭与邻里联系紧密的地方共同体,团结一致又植根于小块土地占有制这一延续数世纪的土地管理方式。在这种制度下,土地共有,并且定期重新分配,以确保每个家庭都能分得上等地、下等地和中等地。尽管小块土地占有制以及扩展而来的小村庄在19世纪中叶因为土地所有者寻求农业生产理性化的压力而陷入危机,但生活在爱尔兰的大多数民众仍然认为他们是由传统、血缘和互助结成的关系网络的一部分。1845年,当枯萎病袭击马铃薯这种爱尔兰人严重依赖的作物时,无疑从爱尔兰人的生活中踢走了一根支柱。很多人死亡,而更多人带着这种强烈的亲属关系和共同体意识移居海外。

爱尔兰人在饥荒年代的蜂拥而出,成为人类移民史上最大的浪潮之一。数百万德国人和意大利人也在19世纪离开他们的家乡,尽管这些群体在数字上要大得多,但他们的人口基数更大。饥荒前夕生活在爱尔兰的人口大约有850万,在随后10年里有100万人死亡,另有200万人移民,这是骇人听闻的。无怪乎《戈尔韦水星报》在1851年抱怨道:“康尼马拉因移民而几乎成为无人区。”这一运动的规模也给大饥荒的标准化分期带来麻烦。大多数学者同意克里斯廷·基尼利的看法,即随着1852年没有枯萎病的马铃薯的丰收,“最严重的饥荒在爱尔兰各地随之结束”。但从移民的角度来看,这种分期并不能令人满意。爱尔兰的饥荒移民直到1851年才达到峰值,超过25万人迁出。实际上,在1855年之前,爱尔兰移民一直没有恢复到饥荒前每年不到8万人的水平。因此,我使用1845年(马铃薯枯萎病暴发)到1855年(饥荒引发的移民结束)作为本书的历史分期。我限定的地理范围同样是宽泛的。大饥荒时期,爱尔兰有超过200万人移民国外,人数最多的(150万)是前往美国,另有30万人前往加拿大。大约同样多的人在英国落脚,他们要么是计划前往更远的目的地,要么就是钱花光了。移民到澳大利亚和新西兰的爱尔兰人不到7.5万人,同时有6000多名犯人被运送到范迪门之地。尽管我努力将每一个群体都纳入我的故事中,但最大的群体(前往美国和加拿大)显然最受关注。

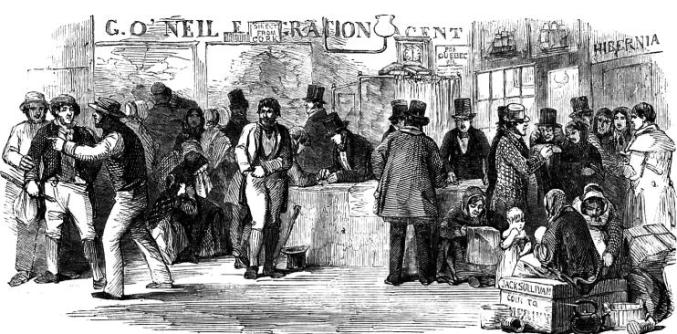

▌移民在科克的船票经纪人办事处购买船票

英国和爱尔兰的海上运输结构在饥荒年代也发生了重大变化。早年(直到1848年)没有足够的船只运送出国的移民,特别是1847年,爱尔兰移民的数量是前一年的两倍。很多有生意头脑的人临时启用各类船只(并不是所有船只都适宜航海),即使是秋冬时节,这些船只也都在运营,而乘坐这些船只航行是危险且不舒适的。他们之所以能够这么做,是因为政府分散的移民官员网络并未准备好管理这些蜂拥而至的人、船只和新近活跃的港口。

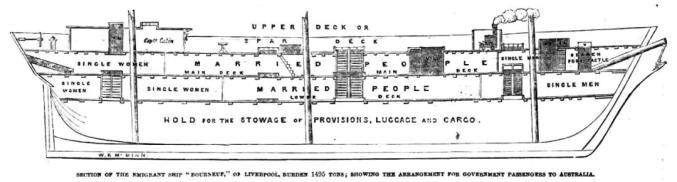

大饥荒中的爱尔兰人因前往的目的地不同,航线也不同,而不同航线之间有着显著的差异和相似之处。显而易见,最大的差异是航程的长度。75%以上的爱尔兰移民必须穿越爱尔兰海才能前往世界各地,航程覆盖大约200英里(从都柏林到利物浦)波涛汹涌的海路,需要14—30个小时来完成。当然,这取决于从何处出发。这一航程极不舒服,甚至是危险的,但与前往北美的远航不可同日而语。举例而论,从利物浦到纽约的航程约3000英里,需要差不多6周时间。从爱尔兰直航加拿大约5周时间。前往澳大利亚的航线显然最长,大约要三个半月,从英格兰到悉尼的航路长达13000英里。这些长短不一的航行无疑形塑了不同的社会关系。到利物浦的短程航行没有为移民提供足够的时间和刺激以发展新的社会关系。移民团结一致的情形更可能发生在前往美国或加拿大的数周海上航行中。尽管很难量化,但可以合理想象,前往澳大利亚的漫长旅行要比其他旅程较短的航线催生了更为强烈的同心同德与种种敌意。与此同时,所有移民共享某些具有持续重大影响的经历。他们抛下亲人,他们在公海上冒险,他们结识新的朋友,他们历经生死。他们自己做饭,睡在木制板床上,还要与晕船作斗争。“我认为我是最脆弱的人”,詹姆斯·米切尔在回忆1853年从都柏林到利物浦的旅行时哀叹道,“尽管我身边还有人和我的情况一样糟糕”。这些共有的经历有助于将流散各地的爱尔兰人凝聚起来。

那些主动选择或被迫移民(或帮助其他人移民)的爱尔兰人还面临着筹措足额现金的艰巨任务。由于年份和目的地不同,一个成年人在大饥荒时期的一次航行需花费从几先令(从都柏林到利物浦)到至少3英镑(从爱尔兰到加拿大最近的路线),再从四五英镑(从利物浦到美国)到超过18英镑(从英格兰到澳大利亚)不等。在一个大多数劳工年收入10英镑即可维持生活的时代,这是一笔巨大的投资。这些费用可以为旅客在船舱中提供一个多人共用的卧铺,旅客每天可以获得3夸特淡水,以及1磅重的燕麦片、面粉或饼干,并且可以在公用的炉子上烹调。尽管前往澳大利亚的船只受到严格监管,但在大西洋上远行的船只没有严格遵守这些规则。除航行本身外,大多数旅客愿意额外花费1英镑添置一套足以应付海上生活的装备,以及花费同样数额的钱购买粮食以补充船上限额提供的不足。因移民从居住地到登船港口距离的远近不同,他们还需要花费数便士到数英镑不等才能登船。同时,他们最好留数便士在口袋里,以支付旅途中的各项杂费。在一个濒临崩溃的经济中,200多万人是如何成功筹措这些资金的?如果不是大多数,那也是相当数量的移民,往往从家乡和海外亲友处得到现金或预付船票。其他人则变卖家具、农具和牲畜,或者通过出售他们在农场中的“权益”以获得对自身改良农场的补偿。那些渴望获得有利可图的土地和降低济贫税的地主,为佃农支付移民费用可以使他们摆脱赤贫家庭的“累赘”。在大饥荒的最后几年,爱尔兰一些地方联合济贫会管理的济贫院已不能容纳更多饥饿的人口,他们开始将移民视为比向穷人提供食物和住所更为划算的方式。历史学家倾向于将这些不同的救助方式描述为单独的存在,但正如我们看到的那样,这些救助方式之间常常存在很多重叠。

19世纪海洋资本主义的循环系统,不仅长途运输木材、生铁、精美的陶器,而且也包括迁徙的移民。众所周知,很多爱尔兰人乘着空荡荡的木材货船向西航向加拿大寻找时鲜货,但真相是19世纪中叶很多船只往往会改造船内装置以适合客货两用。

▌1852年前往澳大利亚的“布尔纳夫”号(Bourneuf)的一个横截面,这是一艘双层甲板的移民船

常规船只要等到装满货物或旅客后才启程。尽管这种做法对船主是方便的,可以保证每次昂贵的航行都能达到最大装载量,但对旅客和商人却是极大不便,他们可能要等待数天或数周才能启程。因为美国邮轮每个月在固定时间起航,所以最受欢迎。这些船只的时刻表构成复杂的资本主义交换体系的基础,爱尔兰农民必须了解这个体系,并且参与进去,惟有如此才能在大饥荒时期移民海外。

本书在最广泛意义上使用“旅行”一词,全书五章内容依次考察大饥荒时期海内外的爱尔兰人在启程、航行、抵达的过程中同心同德、相互支持的复杂面相。从在十字路口的挥泪告别到路遇利物浦的骗子和盗贼,前两章考察了航行的早期阶段。第一章论证了准移民如何通过复杂的社会关系网络,有时跨越数千英里以获得启程所需资源。然而,在统舱中获得立足之地只能算是第一步,他必须按时到达船只起航的港口。而要做到这一点,正如第二章表明的那样,常常意味着需依靠同样的跨国和地方交换网络,使航行成为首要之事。第三章探析乘客在统舱的海上生活,有学者曾将之与“高密度的城市环境”作过对比。在一个周围都是陌生人的生态系统中,移民的共同体意识突破了朋友和家庭的传统束缚,这些在他们家乡占主导地位。海洋航行在真正意义上是以共有的经历为基础,而不是亲属关系,这为社会秩序奠定了心理基础,也是在新世界建立新共同体的基础。海上生活使爱尔兰人从“向外移民”变为“向内移民”。第四章分析船上死亡的情况。经过对可获得的死亡数据的条分缕析,转向分析死亡和临终者对一个给定船只上的微型共同体和生活在陆地上的人们的影响。研究表明,尽管船上的死亡率可以将漂浮不定的共同体撕裂,但也可以将他们更紧密地联系在一起。最后,第五章涉及移民到达新世界面临的挑战。移民着手重建他们与爱尔兰的联系,这与他们在北美和澳大利亚组建新的联系是同步的。总体而言,依据上述各章的简要论述,可以得出这样的结论:航行不是一条漂泊的线程,反而是移民生命肌理的一个重要接缝。

这种将移民航行作为19世纪全球网络连接链条的思路,为理解现代历史提供了一个新视角。科马克·奥格拉达和其他学者认为移民是历史上对饥荒的一种救济方式,这毫无疑问是正确的,但本书将证明移民在重建共同体及之后都发挥了作用。但凡读过这些爱尔兰移民的书信和日记的人,都不会认为19世纪中叶的海上航行是安全的,或者是轻而易举的过程,对无数民众经历的苦难轻描淡写绝不是本书的目标。毫无疑问,当时的很多报纸也没有这样做。“罹难者……从感染瘟疫的船上被扔到海里,成为怪物的食物,连最勇敢的人看到怪物都会脸色苍白。”都柏林《民族报》在1847年8月哀叹道:“(或者)将与陌生人一同埋葬在一片陌生的土地上!”对死亡和流离失所的担忧是大饥荒时期移民日常生活的组成部分。相应地,关于移民的智慧、勇敢和决心的故事长期被“棺材船”的原始印象所遮蔽。超越海量的统计数字、官方报道和陈词滥调,去倾听移民自己的诉说,这不仅为我们提供了一个混乱但更加真实的图景,而且也有力地证明了成百上千次的航行如何帮助我们重织被撕裂的联结纽带。1846年,一位不具名的赞助人在寄出一张预付船票回爱尔兰之前,在船票的背面草草写下一段鼓励的话。“我希望你的朋友可以帮助你做好准备,你不必感到害怕”,他写道,“因为你要乘坐的船只非常安全,就像你坐在马吉先生的火炉旁”。本书正是以这些消失的声音为向导,带领大家穿越一段隐藏已久的历史的“无轨深渊”。

THE END

原标题:《为了活着,他们踏上棺材船》