一场直播连线牵起浙江与那曲的接力情三十载

原标题:一场直播连线牵起浙江与那曲的接力情 三十载,有缘千里“云”相见

有一种高度叫海拔4500米,有一种距离叫相隔八千里,还有一种感激叫“我在那曲,很想谢谢你”。

“羌塘草原上,曾经缺校舍缺课本,但最缺的是让这里的孩子走出大山的机会。”远在那曲直播间的达扎旺堆,向着镜头合十致谢,从那曲杭州希望小学走出来的他不断说着“突积切”,这是藏语里“谢谢”的意思。

镜头的另一侧,在3800公里外的杭州。听到这声久违的藏语,全国首批援藏干部、当年任那曲县常务副县长的姜军欣慰地微笑;江城中学退休教师朱文宁,握紧了手中的信笺;正在诸暨天马实验学校工作的藏族教师其措,红了眼眶……

这一刻,他们都想起了30年前的季夏,一封援藏干部的“求援信”自那曲飞抵杭州,由此改变了一群人的命运曲线。

越是宏大的时代与历史段落,越需要一个个的个体去讲述。

30年后的初夏,被30年前的这封信影响的人们,在浙江日报演播厅首次“云”相见。千山万水化为一块屏幕的距离,为一场未完待续的接力添加回忆的注脚——

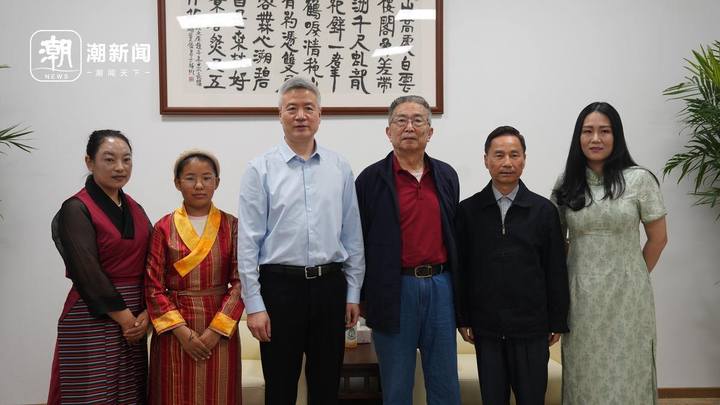

云聚会前,大家一起拍了一张合照。潮新闻记者 马赛洁 陈晓驰 摄

一场未完待续的接力

“当年那件事,做得好,不容易。”杭州日报原总编辑舒士越因身体原因无法到场,仍坚持发来视频问候。这位当年在杭州接过“希望种子”的老人,口中反复说着这句话。

“当年”一眨眼已近30年。1995年5月,肩负中央和省委的重托,浙江省第一批45名援藏干部抵达那曲。姜军是其中最年轻的一位。“截至1994年底,那曲适龄儿童入学率只有22.5%,当地仅有一所能够供小孩子读完六年级的完全小学。”在姜军的回忆里,让那些想走出大山走进教室的那曲孩子读上书,是促使他写信求援的最朴素的动机。

“我知道这封信的分量。”姜军在信中如此写道。

但他或许没有预料到,这封信会产生如此深远而持久的回响。

“快30年了,我们从来没有断过联系。”镜头里那曲县原县长帕巴群增一出现,杭州与那曲两个会场的人同时笑起来。在那曲县的那些年,8名援藏干部集体开会的长桌边,总摆着9把椅子,其中一把就是帕巴群增的。

“援藏干部给西藏人民带来了感情,也给我们留下了积极进取、开拓创新的思路和优良作风。”

参加“云聚会”的,既有多年不见的好搭档,也有素未谋面的老朋友。

“知道你在,所以我一定要来。”江城中学退休教师朱文宁快走几步一把握住姜军的手,直说“没想到”。没想到他几乎忘记的事,有那么多人始终记挂着,更没想到,时隔近30年,还能见到当年的“收件人”。

“一直想要见见你,终于见到了。”姜军至今仍保留着朱文宁30年前写给他的信,“你不知道,这封信给当时的我们多大的鼓励。”

提起当年,朱文宁连用两个“惭愧”。他觉得自己做得太少:“那时候杭州与那曲通讯不便,我想着至少得让前方的人知道不只他们在努力,就把当时的相关报道做成剪报寄到那曲。”

随信寄出的剪报中,有一份长长的捐款名单,在大屏幕上铺开满满一屏。1996年下半年,4所希望小学相继在那曲落成,其中一所将“杭州”刻进校名——命名为那曲杭州希望小学。

这不仅仅是一次关于援助的接续,更是一场关于理想的接力——泛黄老照片中的小学生达扎旺堆,如今已是从业17年的校长。而屏幕这端13岁的曲英拉姆,是他的学生,这几年像曲英拉姆一样来浙江上学的那曲孩子共有313名。“我最喜欢数学。”曲英拉姆早就跟家乡的小伙伴约好,等暑假回到那曲就给他们补课。“老师,我长大了要当一名数学老师。”曲英拉姆对镜头那端的达扎旺堆,认真地许下愿望。

相隔数千公里,身处不同城市,当他们第一次在“云”上相聚,这段从“浙”到“那”跨越30年的故事,似乎又翻开了新的篇章。

一封没有邮戳的信

“从今天qǐ(起)10天不吃棒冰,省下10元钱,为xī zàng(西藏)杭州希望小学买10块砖。”

这封笔迹稚嫩的信出现在现场大屏幕的那一刻,一直有些拘谨的喻恺宁露出了笑容:“没错,是我写的。当时还不知道‘西藏’怎么写,就用拼音代替了。”

这是一封没有邮戳的信。“信是爸爸带着我到捐款现场亲手送出去的。”随信送出的还有喻恺宁原本打算买棒冰的10元钱,“我想着一定得让他们知道这10元钱是要拿来给希望小学买10块砖的,所以就写了这封信。”

那是7岁的喻恺宁上小学前的最后一个夏天,她没想到这封信真的能送到姜军手中,也不知道在海拔4500米的高原10元钱究竟能不能买到10块砖。她更没想到她讲起这封信时,背对着镜头的其措突然泪如雨下。

“虽然我没有进过那所小学,但这件事我记得很清楚。”其措是那曲人,跟喻恺宁同龄,那曲杭州希望小学落成那年,其措刚上小学,“去拉萨的路上我看到过那所学校,当时只是觉得学校好漂亮,但从来不知道背后还有这样的故事。”

如今,其措也成了一名老师,去年9月她第一次到浙江,陪着第四批考上内地西藏班的那曲学生到诸暨天马实验学校求学,担任生活管理老师。

两条互不相关的生命曲线,因为这场特殊的缘分,在此时交汇、相融。其措的眼泪让喻恺宁不知所措。“我没想到,这件事会对他们触动那么大。”一直笑着的喻恺宁,第一次红了眼眶。30年后她才真正感受到当时捐出的10元钱,分量究竟有多重,“对我来说可能只是10支棒冰,对他们却是一次走出大山的机会。”

“一定要去西藏、去那曲走一走,看一看。”现场,喻恺宁和其措有了一个约定,一起去那曲喝一杯酥油奶茶。

从这一天起,那曲之于他们,不再仅仅是精神和情感的游历,而是一双双真实的、含着笑的眼睛。

一条没有终点的延长线

“从小因为父亲援藏,我对西藏有一种特殊的情怀;30年后,终于有时间去看一看……”“云聚会”现场,一对父子的同屏连线让在场的所有人感慨万千——

屏幕这头,是浙江省第一批对口援藏干部张士兴;

千里之外的屏幕那头,是张士兴的儿子,浙江悟一智能科技有限公司执行董事、总经理张杭杰。他正在第三次奔赴那曲的路上,这些年他以公司的名义相继捐赠了25万元爱心物资。

回忆的原点,定格在1995年,张士兴远赴那曲。

“那时候的那曲生活条件比较艰苦,没有自来水,只能打井水;发电机每晚只供电两小时,电话也很难拨通。几乎每个援藏干部都有一抽屉的药,防止因为小病在高海拔下发展成肺水肿、脑水肿。”这些在“云聚会”现场缓缓讲起的记忆,在当年唯以书信寄托思念的日子里,张士兴从不与家人讲起。

张杭杰说,父亲寄来的信里,常用一句话“敲打”自己:“和你差不多大的那曲孩子,很多都上不起学,你要懂得珍惜。”

这句话,在当时8岁的张杭杰心中,把父亲远去的身影和未曾谋面的高原热土紧紧联结在了一起,“第一年回家探亲,爸爸说起他们为什么要为当地募捐建希望小学,这对我触动很大。”

一分向往,一分传承。用张士兴的话来说,“儿子自然而然地在脑海中打下烙印,长大以后一定要去西藏”。2020年10月,33岁的张杭杰第一次来到父亲曾经奋斗过的地方。

带着书包、文具、保温杯,一到那曲,他直奔当年的“那曲杭州希望小学”、如今的香茂乡中心小学。他感慨:“这里比照片上要好得多!”当年捐赠的希望小学石碑如今被嵌入了主教学楼,成为铭刻那段记忆的坐标。

2021年10月,张杭杰向香茂乡中心小学捐赠价值15万元的教学设备和学习用品;2023年5月,又向杭州援藏工作组捐赠10万元资金……随后几年,他不管工作多忙,都会如期去一趟那曲,带去的物资也从文具教具拓展到了更宽广的领域。“10万元资金是专门给困难农牧民的就医补助,让当地的脊柱畸形患者得到妥善治疗,希望这些心意能为那曲尽一分绵薄之力。”张杭杰说。

望着屏幕中风尘仆仆的儿子,张士兴握着话筒的手微微颤抖。“他的表现,对我来说是很大的安慰。”沿着父辈曾经的足迹,张杭杰作为一名“编外援藏人员”,稳稳地接住了父亲从30年前递来的接力棒。

故事之外,接力仍在继续:从1994年至2022年,全国先后有10批共11900名援藏干部人才奋斗在高原各地。

截至2023年底,西藏九年义务教育巩固率达97.78%,高中阶段毛入学率达91.22%,高等教育毛入学率达57.62%,教育基础条件大幅改善。

聚会结束时,每一位故事的主人公都拿出了手机,加上了好友。如果不是这次聚会,他们可能不会知道,原来在对方生命中,自己曾留下了如此深刻的印记。

高原从不是孤岛,山的那边是什么?

那也许是,另一个故乡。

(来源:西藏日报)