致敬宝塔山下江苏文艺人⑦|华君武:延安岁月成就传奇人生

1937年“卢沟桥事变”爆发之际,华君武的挚友黄嘉音送给他一本《西行漫记》。书中描述的中国西北地区,尽管贫瘠,但官兵平等,人们乐观积极且怀有崇高理想,尤其是那里有真正抗日的中国共产党。这本书对华君武产生了深远的影响,改变了他的人生道路——他毅然决定前往延安,追求自己的理想。

华君武漫画像

《西行漫记》就像一束光,照亮了华君武的内心世界,让他看到了延安所展现的希望与未来。在他心中,延安成为充满革命激情的圣地,吸引着他去探索和追求。

华君武与儿子华方方(右一)、儿媳张恂

奔赴延安踏上理想征程

怀着对革命圣地的向往,华君武毅然决定奔赴延安。黄嘉音是上海圣约翰大学历史系毕业的大学生。1938年8月,他请唐纳给周恩来等人写信,请求帮助华君武去延安。华君武细心地把信糊在皮箱夹层里,瞒着母亲,带着盘缠第一次出远门。由于国民党阻挠,华君武只能先南下再北上,途经香港、广州、长沙、汉口、重庆、成都、西安等地。

1936年,在上海第一届全国漫画展上,华君武与丁聪(左一)、黄尧(左二)、黄苗子(右一)合影

在香港,他遇到了鲁少飞、张光宇、张正宇等通过办杂志宣传抗日的爱国志士。在广州,他巧遇黄苗子和郁风,黄苗子后来回忆他当时穿着长衫。华君武离开广州到长沙后,在街上碰到了叶浅予、张乐平、陆志庠和丁聪等漫画家,虽然条件艰苦,但大家的抗日热情高涨。

在武汉,华君武找到八路军驻武汉办事处,把唐纳的信交给李克农,李克农让他去西安办事处。他乘船到重庆,再转道成都,此时国民党在这里堵截去延安的进步青年,导致去延安的车没有了。后来他通过茶坊伙计得知可以搭乘国民党军车,于是用黄嘉音给的盘缠坐上国民党200师杜聿明部队的卡车到了西安,找到八路军办事处,递上李克农的信。一位姓赵的同志安排他买棉衣,还为他开了“护照”,职务是“八路军上士文书”。当晚他住在办事处汽车班,第二天一早和另一位同志启程去陕西栒邑县“陕北公学”。

1938年10月,华君武赴延安途中

最终,华君武到达了陕北,一个与上海截然不同的新天地。在延安,他获得了许多现实滋养,所见所闻为漫画创作提供了源源不断的素材。他用漫画批评当时社会上种种不良行为,作品具有超越时间的生命力。

延安生涯奠定创作基础

《宝塔山下江苏文艺人》作者,南京图书馆馆长、教授陈军介绍,1939年10月,延安鲁艺成立了“鲁艺漫画研究会”,专门研究漫画的理论和技术问题,得到了鲁艺各系和剧团青年漫画爱好者的积极响应和参与,并推选华君武作为研究会负责人。漫画研究会推动了延安漫画运动的快速发展,那时延安的城墙、街头,到处张贴着抗击日寇侵略、鼓舞民众积极抗战保卫国土的漫画与标语。这些漫画充满昂扬的斗志、强烈的民族自信心,让每一个进入延安的人都深受鼓舞。

当时华君武发表在《解放日报》上的作品大多与政治密切关联,而他在鲁艺院内创办的漫画墙报上发表的作品则比较生活化。1939年,他的漫画《吃面条》生动夸张地表现了艰苦环境下鲁艺学员对一碗面条的渴望。其创作的漫画《知识分子》既讽刺又幽默,毛主席来看了墙报,还给予了表扬。1942年2月,在华君武的提议下,他与蔡若虹、张谔三人在军人俱乐部举办了“讽刺画展”,其中华君武的漫画最多,影响力也比较大,《解放日报》连续发表多篇报道,参观者络绎不绝。时任鲁艺美术系主任的江丰表示:“讽刺画不但起到了镜子的效用,并且会引起造镜子和照镜子的风气。”毛主席知道此事后很感兴趣,也来参观画展。当天华君武正好值班,陪同毛主席参观并负责讲解。参观结束,华君武请毛主席提一些批评意见,毛主席说:“漫画要发展的。”

1942年5月2日,毛主席在延安的杨家岭大礼堂召开了文艺座谈会,华君武与其他一百多位与会者手里拿着粉红色油光纸请柬,兴致勃勃地走进会场。5月16日,第二次座谈会召开。5月23日,毛主席发表讲话,正是著名的“在延安文艺座谈会上的讲话”。三次会议华君武均出席,听后他茅塞顿开,从此彻底走上了民族化、大众化、为工农兵服务的创作道路。

1942年8月的一天,毛主席请“讽刺画展”的华君武、蔡若虹、张谔到他的住处枣园见面吃饭。毛主席和大家握手,并询问了大家的籍贯,他幽默、风趣、博学,渐渐地大家不再拘谨。其中最让华君武难忘的,是毛主席对他1942年发表在《解放日报》上的一幅漫画《1939年所植的树》非常关注。该画讽刺延安有些地方只管种树,不重视管理。毛主席表示:“延河植树植得不好,应该批评。但是,要分清个别和一般。光画一棵树,就好像是说整个的延河植树都不好,这不准确。你要分清楚这是个别的,还是一般的,是局部的,还是全局的。”年轻的华君武全神贯注地听着、记着、体会着。他牢牢记住毛主席的话,并且贯穿于一生的漫画创作中,终生难忘,终身受用。

1942年春,华君武与蔡若虹(右一)、张谔(左一)在延安举行“讽刺画展”时合影

当时延安物质条件艰苦,但是人们精神富足。华君武住在西山,每天到东山,与蔡若虹一起,用马兰草纸手工制作,把刻好的版画和漫画印刷并密封好。华君武再用他独特的毛笔小楷注明作品和作者的名字,写上“延安木刻选集”字样,通过来延安的国际友人,带往欧洲美洲,带往全世界,借助这种方式宣传中国的抗战精神和延安精神。华君武、蔡若虹他们吃着延安的小米,喝着延河的水,却站在时代的前沿,放眼世界,是当时推动中国文化“走出去”的典型代表。

1947年,华君武创作的作品《磨好刀再杀》成为其载入史册的漫画之一。美术大师侯一民说:“在战争年代,华君武的一张漫画能顶十万兵。”这一时期,华君武创作了大量家喻户晓的漫画,人们常常把他的漫画当作时事政治学习的形象教材。华君武的漫画发挥出战斗武器的强大威力,有着强烈的社会影响力。

华君武作品《磨好刀再杀》(1947年),发表于《东北日报》

北京生活开启艺术新篇

延安时期的经历对华君武的漫画创作产生了深远影响,也为他后来的成就奠定了基础。1949年底,华君武从东北调入北京工作,开始了作为美术界、漫画界领导的生涯,也开创了其漫画创作的新高峰。

自15岁发表漫画开始,从事漫画创作80年的华君武,一生发表作品数千幅。翻开老报纸,记者发现他最早在《新华日报》上的作品刊发于1941年2月14日,名为《“喂,不要连下半部也拍了进去!”》,其对人物的塑造入木三分。

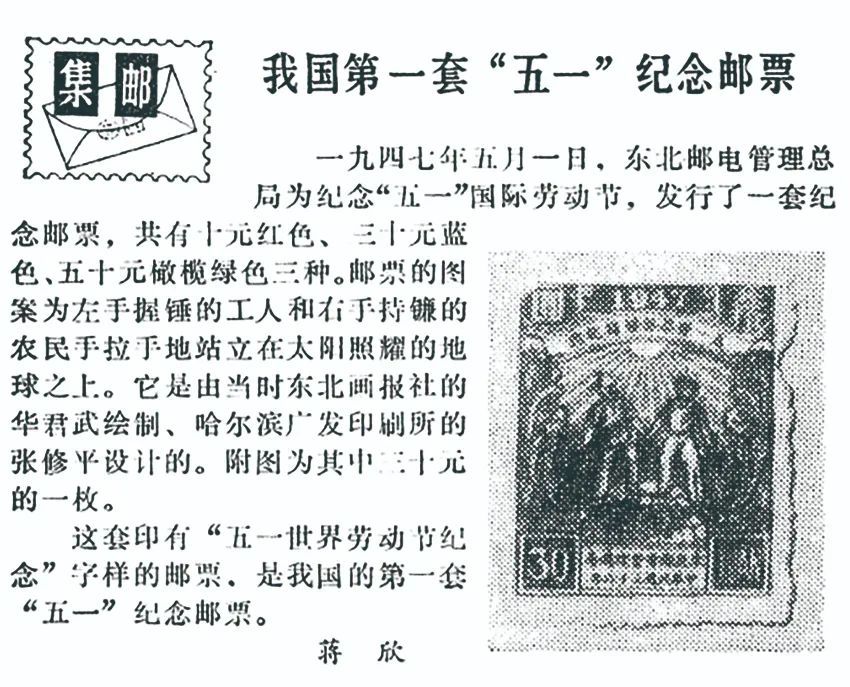

1983年5月1日《新华日报》第四版刊登了文章《我国第一套“五一”纪念邮票》,内容是:1947年5月1日,东北邮电管理总局为纪念“五一”国际劳动节,发行了一套纪念邮票,邮票的图案为左手握锤的工人和右手持镰的农民手拉手地站立在太阳照耀的地球之上。这套印有“五一世界劳动节纪念”字样的邮票,是我国第一套“五一”纪念邮票,由当时东北画报社的华君武绘制。

1983年5月1日《新华日报》

1990年6月6日,“华君武漫画展”在江苏省美术馆隆重举行,同时,华君武为南京的漫画作者举办了讲座。他告诫漫画家们,一定要加强政治、文化修养,提高观察分析能力,尤其是要掌握马列主义的哲学思想,要做一个爱国者。

同年6月12日至13日,华君武将漫画作品送到南京军区临汾旅展出,并热情地向战士们介绍作品内容和创作构思,引发阵阵欢笑。6月15日,他回到家乡无锡,在无锡市美术馆举办“华君武漫画展”。在市、县领导的陪同下,华君武回到阔别多年的故乡无锡荡口镇。少小离家老大归,故乡的变化让他感慨万千。他参观了荡口小学和校办工厂,受到乡亲们的热烈欢迎。

2010年6月13日,华君武病逝,享年95岁。2015年,中国美术馆从华君武生前捐赠的2000余件漫画作品中梳理出171件,举办了“世相——华君武百年诞辰纪念特展”。这批作品创作于20世纪30年代至21世纪初,以绘画长卷的形式呈现,既有华君武早年擅长的政治时事漫画,富有战斗性;也有后期以讽刺为主的漫画,表达了艺术家对社会与生活中各种现象的追问。

2023年12月15日,“华君武漫画艺术文献展”在其家乡无锡荡口古镇盛大举行。记者了解到,一直以来,无锡荡口古镇都在竭力传承与弘扬“艺术为人民”这一优良传统。相关负责人表示:“期望借由文旅融合的方式,使更多人知晓并传承华老的精神,同时推动当地文化旅游的发展,为经济社会发展贡献力量。”

“华君武漫画艺术文献展”现场

华君武之子华方方在接受江南时报记者采访时表示,父亲对艺术的热爱和执着,以及他的人格魅力,一直感染着自己和后人。在他眼中,父亲的一生都在为漫画事业而奋斗,他的创作精神和态度,让人敬佩不已。华方方认为,父亲的作品不仅是艺术的表达,更是对社会现实的深刻反思,他的漫画作品让人们在欢笑中思考,在思考中获得启示。因此,父亲就像是一本永远读不完的书,他的精神将永远激励着后人,为艺术事业的发展作出更大的贡献。

(江南时报记者 孙海燕)

华君武生前照片由华老儿媳张恂提供,漫画作品由荡口古镇提供

记者手札:华老虽远去,精神永流传。其一生,为历史留存正气,为人性焕耀光辉,始终爱党、爱国、爱人民,坚持民族化、大众化的漫画创作道路,乃真正意义上中华民族“文化创意”之先驱。华老的人生经历,使我们深切体会到一位艺术家应具之信仰、责任与担当,亦可深刻体悟到艺术与时代、与人们之间的紧密关联。