诺奖作家库切《道德故事集》首次译介:把一个词发送到黑暗中去,然后等待回响

J.M.库切

J.M.库切2003年,库切荣获诺贝尔文学奖。诺奖评语中的这段话,精准地概括了他的写作特质:“库切的小说以结构精致、对话隽永、思辨深邃为特色。然而,他是一个有道德原则的怀疑论者,对当下西方文明中浅薄的道德感和残酷的理性主义给予毫不留情的批判。”

从他的自传体小说三部曲开始,库切就尝试探讨虚构作品中关于自我的真相。在一次访谈中他表示,写作并不如人们想当然地就是“首先决定写什么,然后写出来”,而是因为写作者并不知道自己想要说什么,正是写作向你揭示了自己究竟想要诉说的东西。“写作,抢先一步地展现出或者说创造出了我们的渴望。”

正式投身写作之前,库切曾对数学、计算机、文学研究和语言学均有涉猎,并将对语言学的兴趣延伸到博士阶段。他欣赏节制的语言,又将语句里能够含括的内涵拓展到极致。

《道德故事集》是库切短篇小说集,中文版首次引进。在这部作品中,库切同样以隽永的对话和深邃的思辨等,审视了女性权利、动物权利、人的权利,包括如何倾听“他者”自己的声音。其中《女人渐老时》和《老妇人的猫》以姐妹篇的形式,在对年迈的女士伊丽莎白·科斯特洛晚年生活的书写中,投射着他对老年问题的普遍关注。

作为一名知名作家,科斯特洛育有一儿一女,常年独居的她对许多事情有着自己清醒的判断和处置方式。《女人渐老时》中,儿女在一次家庭聚会中力劝母亲考虑养老问题,被母亲断然拒绝。一辈子特立独行的她因年老和精力不济开始自我怀疑,迷茫于自己所处的困境。《老妇人与猫》的视角转向几年后,虽然身体更为衰老,但老妇人显然重新找到了自我存在的价值,创造了新的生活局面……

这两个篇章彼此映照,呈现了现实中独居老人在衰老和死亡逼近时普遍的困惑与彷徨:当人不可避免地进入年老体衰的阶段,是否意味着对自己个体主宰权利的逐渐丧失?将这些权利让渡给子女,对一位仍对生命有所追求的老年人来说又意味着什么?

作为库切多个小说作品中出现的主人公,科斯特洛被视为作家哲学思辨的承载者。《八堂课》中,科斯特洛曾在一次次演讲与对话中与世人周旋,在他人的不理解、不认同中固执地坚持自我。她的这种坚持,在两篇短故事里亦有延续——科斯特洛对人生问题、老年问题和动物权利等问题的许多思考从未止歇,并且她以自己生活的最终篇章践行了自己的理念。这种对社会(乃至广义的世界)弱势群体的伦理关怀,又何尝不是库切以纸笔始终捍卫着的一切。

用库切自己的话来说:“在她写作时,她曾试过一个方法,似乎还管用:她把一个词发送到黑暗中去,然后听听有什么样的声音回过来。像一个修理工在拍打一口钟:它是裂了,还是完好无损?”

选读节选自

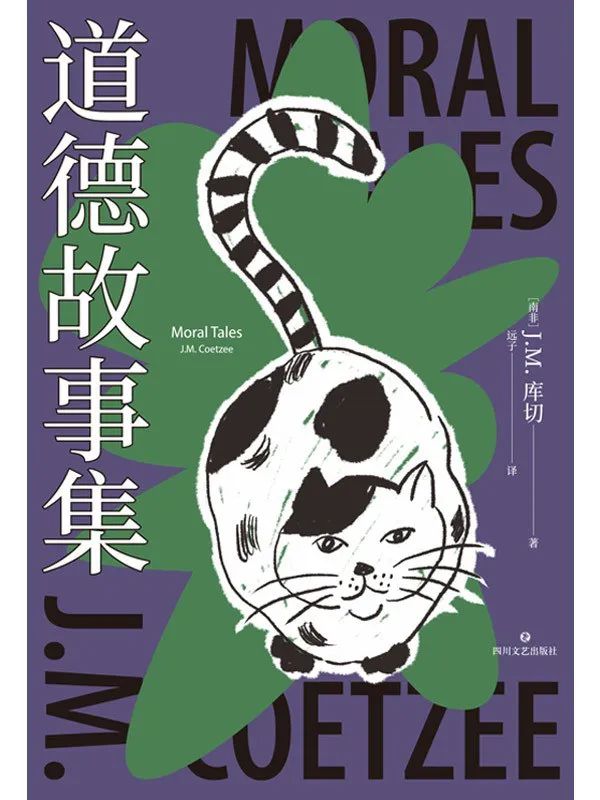

《道德故事集》

[南非]J.M.库切/著

远子/译

大鱼读品·四川文艺出版社

《老妇人与猫》选读

01

他难以接受的是,为了同母亲拉家常——尽管很有必要——他必须不远万里跑到她居住的卡斯蒂利亚高原上的这个蒙昧的村庄,这地方一年到头都很冷,晚餐只有一盘豆子和菠菜。此外,还不得不对那些半野生的猫客气一点,一见人进屋,它们就四散逃去。为什么在生命的最后阶段,她就不能找个文明点的地方定居?来这一趟很复杂,回去也很复杂,甚至同她在此地的相处,也会生出许多不必要的枝节。为什么他母亲触摸过的一切都会变得如此烦琐?

到处都是猫,多到像阿米巴原虫一样在他眼前分裂、繁殖。楼下厨房里还有一个莫名其妙的男人,他一言不发地坐着,埋头吃着碗里的豆子。这个陌生人在他母亲的房子里做什么呢?

他不喜欢豆子,这东西会让他肚子胀气。只因身在西班牙就遵从19世纪西班牙农民的饮食习惯,这在他看来显得有些矫情。

那些猫还没进食,而且它们当然不会将就着吃些豆子,它们全都围在母亲的脚下,扭动身体,蹭个不停,试着吸引她的注意。这要是他的房子,他会将它们全都抽打出去。当然这不是他的家,他只是一个客人,他必须以礼相待,甚至是对那些猫。

“那是个厚脸皮的小浑球儿,”他指着它说,“就那边那只,脸上有白斑的那只。”“严格说来,”他母亲说,“猫没有脸。”

猫没有脸。他又出丑了吗?

“我说的是眼睛周围带白斑的那只。”他纠正道。

“鸟没有脸,”他母亲说,“鱼也没有脸。为什么猫要有脸呢?人类是唯一真正有脸的生物。我们的脸证明我们是人类。”

当然了。现在他明白了。他用词不当。人类有脚,动物有的是爪子;正如人类有鼻子,动物有的是喙。不过如果只有人类有脸,那么,动物是用什么、透过什么面对世界?前部容貌?类似这样的术语能满足母亲追求准确的热情吗?

“猫有神态,一种身体的神态,”他母亲说,“但没有脸。即使是我们,你和我,也并非生来就有脸。脸是一种必须从我们体内引出来的东西,就像从煤炭中引出火。我就曾从你体内,从你的深沉中把脸哄诱出来。我还记得我是怎样朝你弯下腰,对你吹气,日复一日,直到最后,你,那个被我称为我的孩子的存在,才开始出现。这就像召唤出灵魂。”

她陷入沉默。

那只有白斑的小猫为了一缕羊毛同一只大猫扭打在一起。

“不管有没有脸,”他说,“我喜欢那只猫生龙活虎的样子。小猫承诺了那么多,遗憾的是,很少会兑现。”

母亲皱起了眉头:“你说的兑现是什么意思啊,约翰?”

“我是说它们似乎有望长成个体,长成独立的猫,每一只都有着独特的个性和独特的世界观。结果小猫最后只是变成了大猫,可互相替换的、普通的猫,仅能代表它们所属的种类。与人类数世纪以来的相处,似乎也并没有帮到它们。它们没有使自己具有个性,也没有发展出特有的性格。它们最多只是展现出某些性格类型:懒惰、任性等。”

“动物是没有性格的,正如它们没有脸,”他母亲说,“你感到失望是因为你期望太高。”

02

无论他说什么,他母亲都要唱反调,但他并不觉得她有恶意。她继续做着他的母亲,就是说,这个女人生下他,接着满怀柔情而又心不在焉地照料他、保护他,直到他能自立,接着便或多或少地置之不顾了。

“可是如果猫不是个体,妈妈,如果它们没有能力成为个体,如果它们只是柏拉图式的理念之猫的一个又一个化身,那为什么要养这么多呢?为什么不只养一只?”

母亲没有理会这个问题。“猫有灵魂,但没有性格,”她说,“不知你能否理解这一区别。”

“你行行好,”他说,“用简单的词语解释一下,照顾下我这个头脑迟钝的外地人。”

母亲忽然冲他露出了一个无疑很甜的微笑:“准确地讲,动物没有脸是因为它们的眼睛和嘴巴周围没有精细的肌肉组织,而为了让灵魂表现自己,我们人类有幸被赐予了这些组织。就是说,动物的灵魂仍是不可见的。”

“不可见的灵魂,”他沉吟道,“对谁不可见呢,妈妈?对我们不可见吗?对它们的同类不可见?对上帝不可见?”“是否对上帝不可见我可不知道,”她说,“不过如果上帝是全视的,那么所有事情对他都是可见的。但显然对你我而言是不可见的。严格说来,对其他猫也不可见,视觉是无法触及的。猫是借助其他手段理解彼此的。”

他大老远跑过来就是为了听这些关于猫之灵魂的神秘主义的无稽之谈?厨房里那个男人又是怎么回事?他母亲什么时候打算解释下他是谁?(这座小房子没有隐私可言,他能听见那个男人在厨房里一边吃饭一边抽着鼻子,像猪一样。)

03

“理解彼此,”他说,“这究竟是什么意思呢——互嗅对方的私处,还是别的更高级的部位?以及——”他忽然壮起胆子问,“楼下那个男人是谁?他是来给你干活的吗?”

“厨房里的那个男人叫巴勃罗,”他母亲说,“我在照料他、保护他。巴勃罗是在这个村子出生的,一辈子都没出去过。他很害羞,不能同陌生人正常交流,所以我没有介绍给你认识。巴勃罗前阵子过得很糟,总是,正如他们所言,总是暴露自己。”

“社会服务机构想要带走巴勃罗,将他锁进一个所谓的安全场所。他的家人,也就是他母亲和他未婚的妹妹没有表示反对,因为他给她们带来的麻烦已经够多了。接下来我便插手了。我向社会服务机构的人承诺,如果他们让他留下来的话,我会照看好他。我保证会盯着他,确保他不会再有不良行为。这就是我做过的以及还会做下去的事。这就是厨房里的人的故事。”

“那么这就是你不去旅行的原因了。”

“我一只眼照看巴勃罗,另一只眼照看猫。那些猫同村子的关系也很紧张。几代之前,它们还是普通的家猫。后来人们渐渐离开眼下这样的村子,去城里闯荡,他们卖掉家畜,遗弃家猫,任猫自生自灭。它们当然就变野了。它们回归了自然。这还有的选吗?可那些留在村里的人不喜欢野猫。他们一有机会就用枪射杀它们,要不就是设陷阱诱捕,然后将它们淹死。

”

“被其驯化者遗弃后,它们重新占有了野性的灵魂。”他给出了自己的看法。

这句评论有意显得轻率,他母亲却没有听出这是个笑话。“灵魂是没有性质的,野生的、家养的或是其他什么属性的,”她说,“如果灵魂有这样的性质,它就不是灵魂了。”

“可你刚还说它有不可见的灵魂,”他反驳道,“不可见难道不是一种性质?”

“没有不可见的知觉对象这种东西,”她回答,“不可见不是对象的性质。它是观察者的性质,是观察者的能力或者说无能。我们看不见,所以才说那种灵魂是不可见的。这说的是我们的属性,与灵魂无关。”他摇了摇头。“这对你有什么好处呢,妈妈?”他说,“一个人住在这被神遗弃的村子里,在这陌生国度的山区里,对主体和客体做出这些精细无比的学术区分,与此同时,一群浑身长满虱子以及天知道还有什么其他寄生虫的野猫就在家具底下钻进钻出,这真的是你想要的生活?”

文章编辑:张滢莹 ;新媒体编辑:袁欢

配图:摄图网

原标题:《诺奖作家库切《道德故事集》首次译介:把一个词发送到黑暗中去,然后等待回响》