新春特辑 | 沪上“接财神”年俗漫谈

原创 申知沪志 方志上海

新春特辑

SPRING FESTIVAL

农历新年是“七十二候之初,三百六旬之始”。同样的过年习俗,神州大地,东西南北,又形成了各具风情的地方特色,沪上接财神风俗也不例外。

中国民间信仰是广博而又庞杂的文化体系,以百姓的生活祈求为导向,大众塑造出各种信仰文化。民众对财富作用的认识由来已久。民众祈求衣食住行的丰裕和财富的增长,虽说有一些现实性与功利性,但主流基本上是虔诚信仰与日常生活密切联系的一种文化现象。

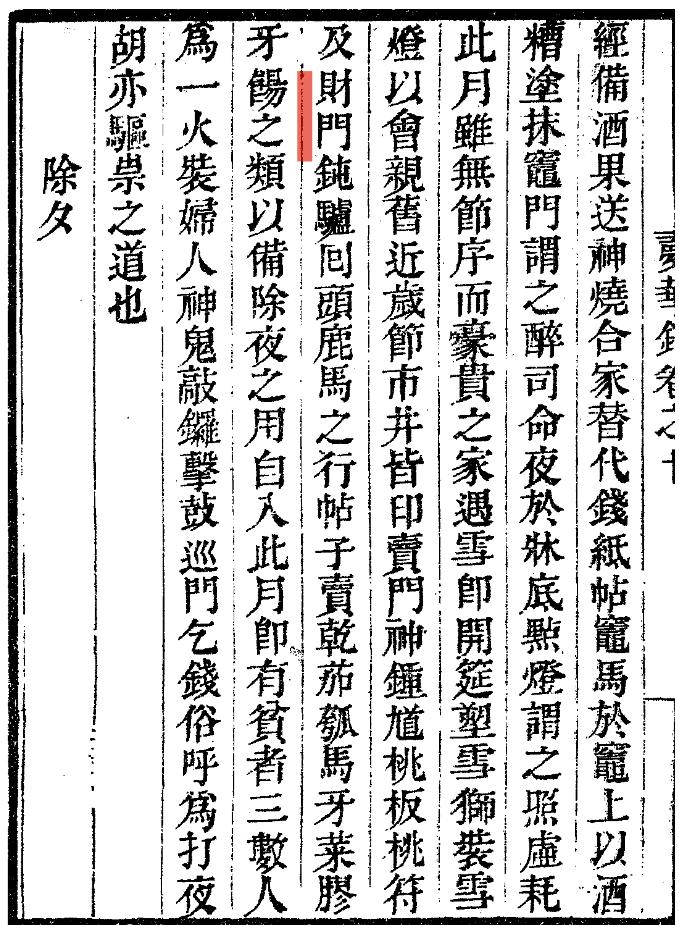

中国民间财神信仰的起源,并无权威论述。较多的提法引用北宋《东京梦华录》的记载。这是一部专记京城汴梁风物的文献,其中在卷十“十二月”条中出现了“财门”一 词。

北宋《东京梦华录》(卷十)“十二月”中提及的“财门”

据《隐喻世界的来访者:中国民间财神信仰》(吕微著,学苑出版社,1995年版)论述:“财门”,其实是一种刻制的印刷品,于新年期间贴在门上,以作招财之用。对于民众而言,它就像是一个象征着财富的符号,一种追逐财富的途径和表达财富欲求的方式。

SPRING FESTIVAL

早期的财神崇拜

SPRING FESTIVAL

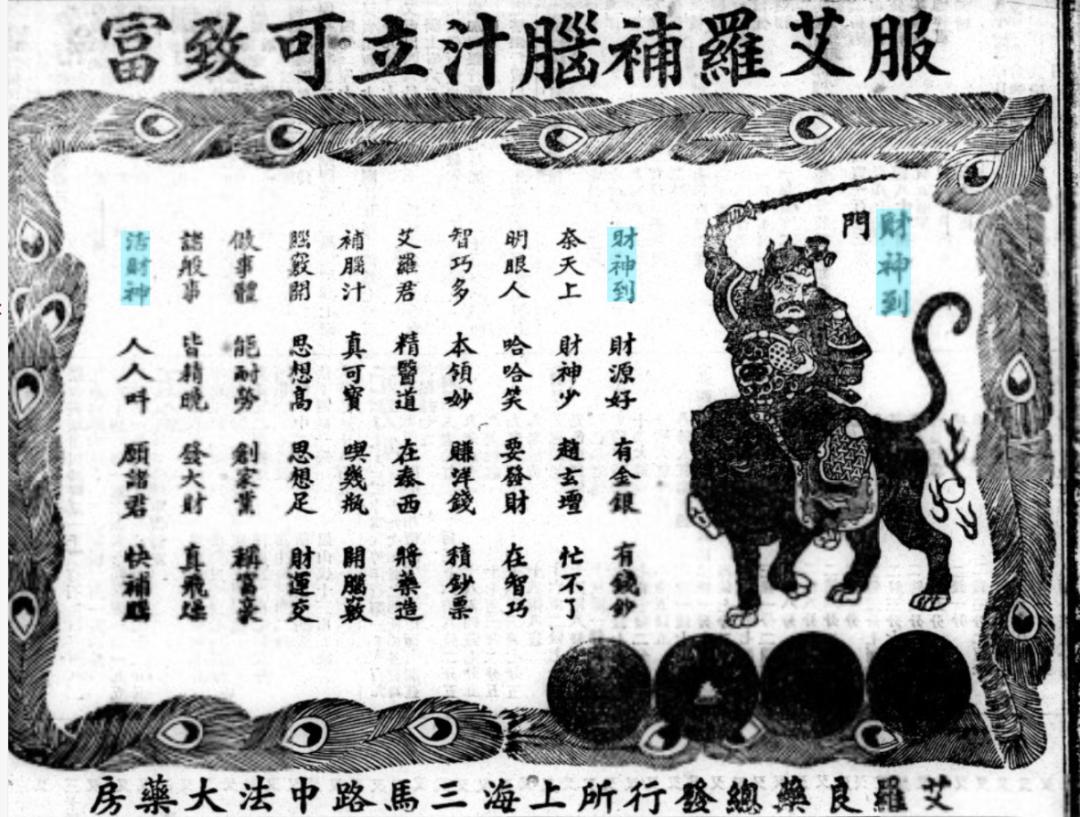

为了便于民众进行祭祀祈祷,就有了从“物”到“神”的过程。有些神以人的形态被创造出来,有些神则由历史及传说人物转化而来。民间财神信仰中最为流行的“财神”当属赵公明,后被归为“武财神”。

据《松江风俗志》(2007年 上海文艺出版社)记载:“中国民间供奉的财神有多种,松江历来供奉赵公明,即赵公元帅。”相传财神名赵公明,秦人,黑面浓须,戴铁冠,执铁鞭,骑黑虎,得道于终南山,道教尊为正一玄坛元帅,有驱雷役电之功力,能除瘟禳灾,主持公道。

《时事新报》1911年6月一则商家广告中的“财神赵公明”

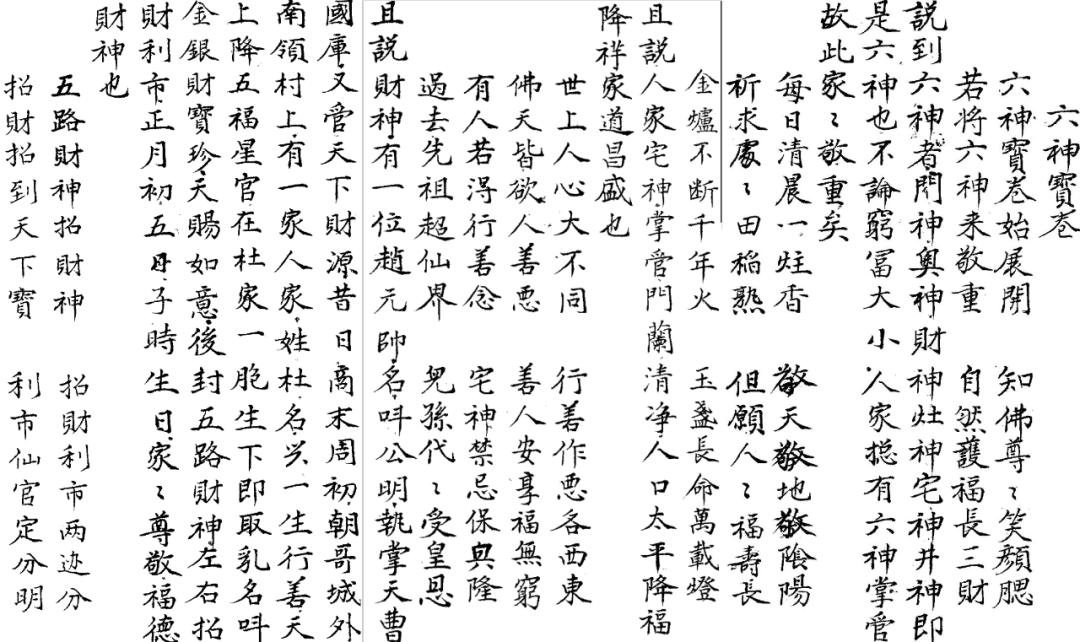

松江又有接“五路财神”的说法,其来源通常认为与“家宅六神”相关。清代谢万漋抄《家堂宝卷》中较为详细的记述,内容繁多,此处不再赘述。

清代谢万漋抄《家堂宝卷》中对“六神”“赵公明”“五路财神”的记述

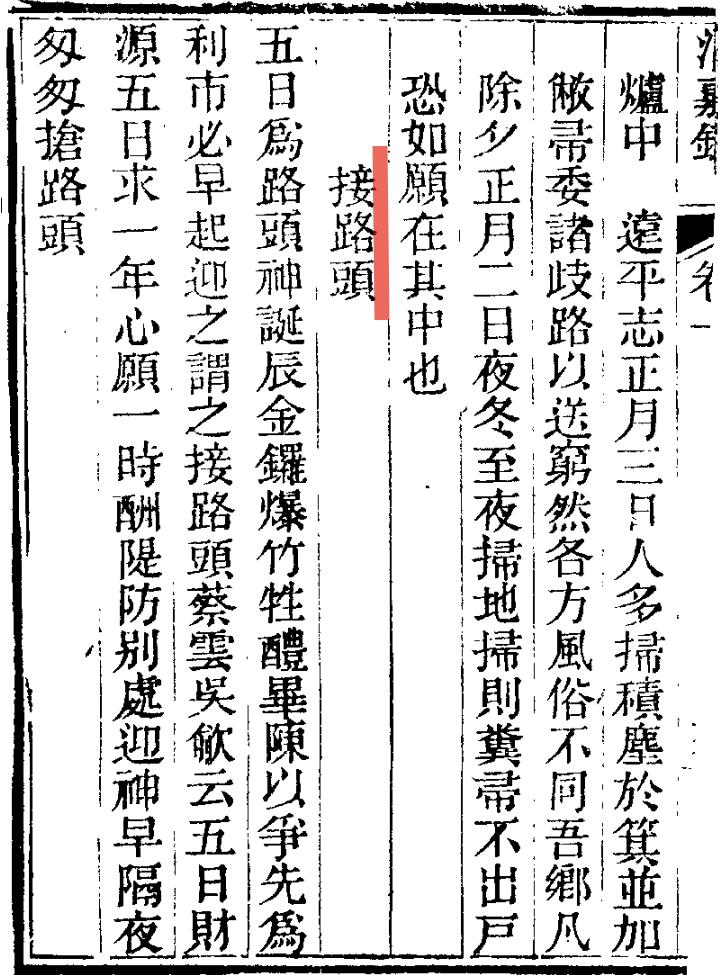

事实上,上海地区的五路神信仰又与吴越地区的五通神有着一脉相承的关系。五路神在上海又被称为“路头”,接财神则被称为“接路头”。顾禄所撰《清嘉录》记载:“(正月)五日为路头神诞辰。金锣爆竹,牲醴毕陈,以争先为利市,必早起迎之谓之‘接路头’”。另有沈钦韩所撰清嘉庆《幼学堂诗文集》(卷六)记载:“接路头,吴俗于初四夜祀财神,谓之接路头。吹螺击鼓,每至达旦……”

《清嘉录》(卷一)记载的“接路头”

《幼学堂诗文集》(卷六)记载的“接路头”

接财神是民间的重大活动,但历代松江府、上海县、及周边地区旧志对此习俗却鲜有记载,有学者研究推测,可能当时的士大夫认为经商是“下九流”,不足以入志。这种情况在清末开始改观。

SPRING FESTIVAL

接财神风俗的普及与变化

SPRING FESTIVAL

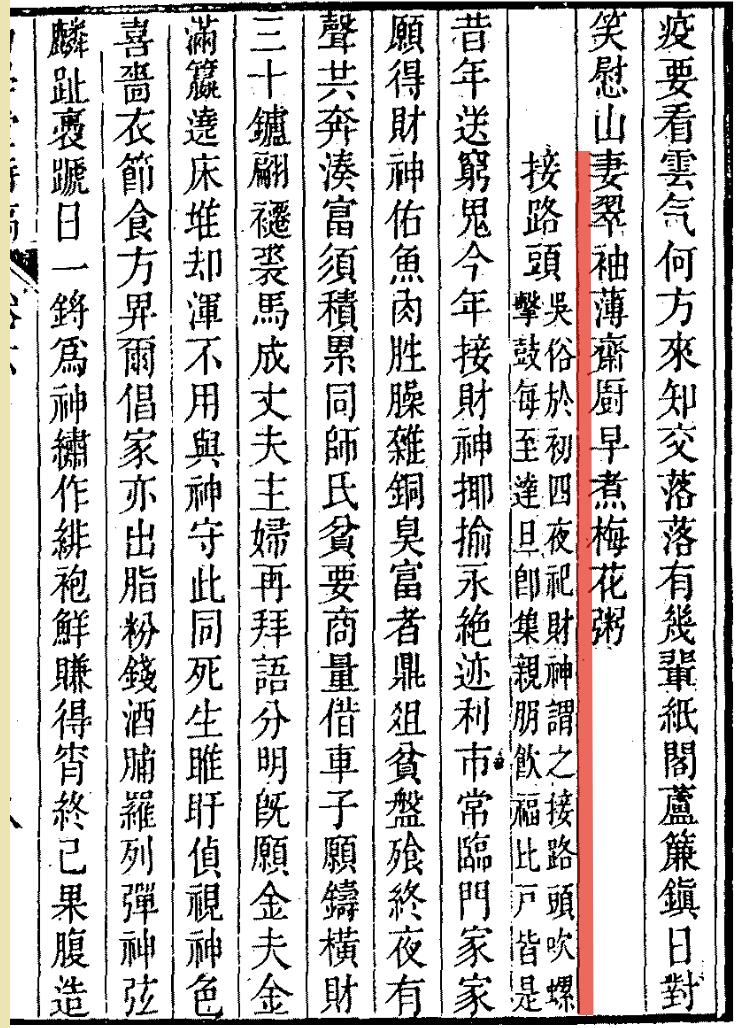

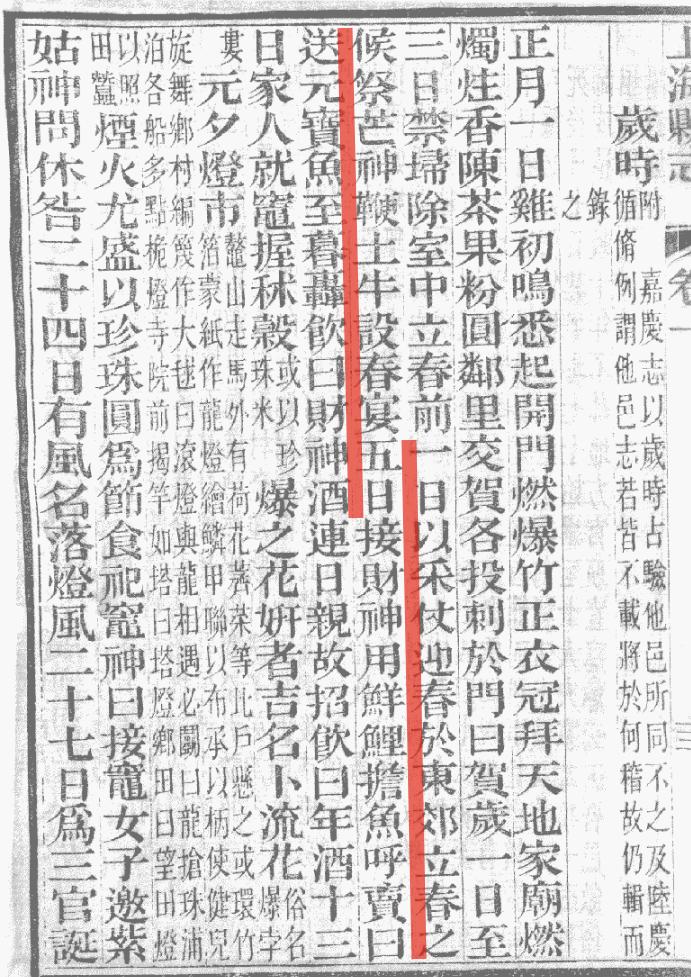

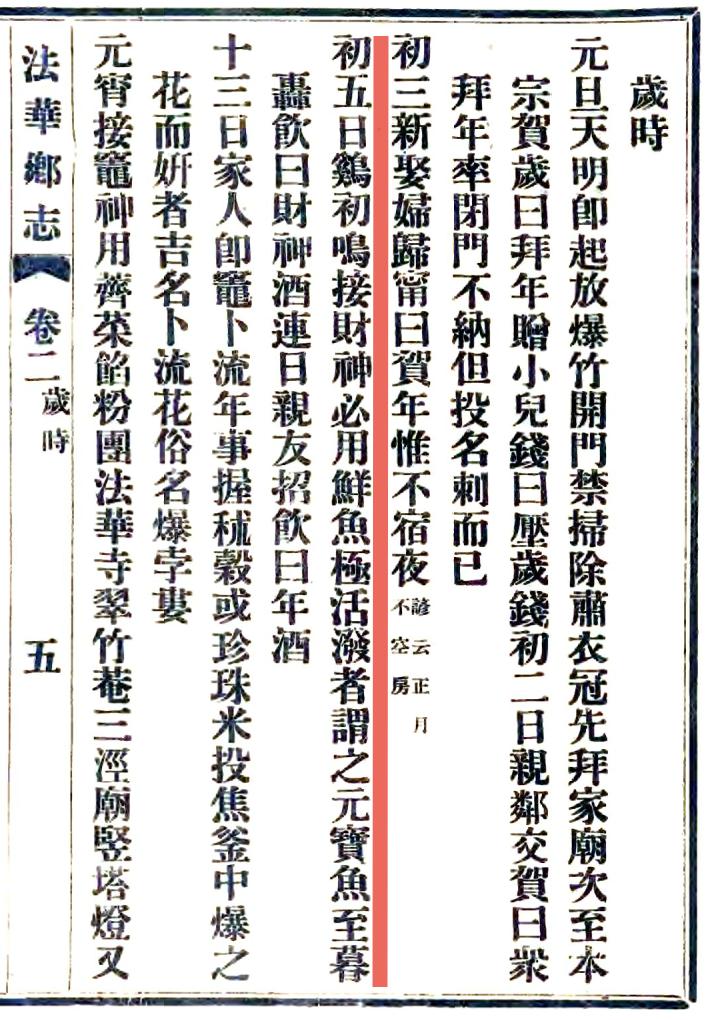

从道光年间至民国初年大约八九十年间,是上海接财神习俗从初步形成到普及流行的时期。据学者考证,沪上文人张春华在道光十九年(1840年)刊刻《沪城岁时衢歌》中首次描述接财神活动,此后上海竹枝词、方志、新闻报道、文学作品多有记载、报道和描绘这类活动。同治《上海县志》载:“(正月) 初五,接财神,用鲜鲤,担鱼呼卖,曰送元宝鱼,至暮轰饮,曰财神酒。”民国《法华乡志》又记:“初五日,鸡初鸣接财神,必用 鲜鱼,极活泼者谓之 ‘元宝鱼’,至暮轰饮,曰财神酒。”

同治《上海县志》(卷一)记载的“接财神”

民国《法华乡志》(卷二)记载的“接财神”

“轰饮”即多人聚集一起狂饮,说明在市民中间已广为流传。商店接财神仪式,在初四晚上布置祭祀物品,初五凌晨就争先恐后,抢着放鞭炮。一般商家在房屋正中挂上五张财神爷的神纸,在店铺门面的左右两侧悬挂纸灯笼,灯笼上贴有本店牌号,供桌上围上绣花的红绸桌围,上面供奉三牲(猪肉、鸡、鱼),或者供五牲(另外加牛肉、羊蹄)。一般祀财神的鱼用的是金色鲤鱼,“鲤”为“利”的谐音,称“元宝鱼”;鸡用雌鸡,取其生蛋,以讨“可得金子”口彩;肉用鲜肉,表示“今岁得肥(利)”。还伴以用鸡血冻划成定胜形,叫“元宝”;或用粉制元宝,叫“糖元宝”,以讨“招财进宝”之口彩。有的富商在神像前放置真的金银元宝,以示虔诚。还有的将活鲤鱼养在缸内,称为“活元宝”,祀财神后的第二天天明时,将鱼或放生于黄浦江,或放生于城隍庙豫园九曲桥荷花池中,比喻元宝像流水一样流进来。有的商家,把鸡蛋染成紫红色或鲜红色,叫作“染元宝蛋”,喻示“元宝若鸡生蛋,源源而来”。

上海地区传统剪纸中的“接财神”

从这些记述中不难发现,上海地区传统社会中的接财神习俗虽建立在虔诚的财神崇拜基础上,但在近代上海城市化、市民化过程中,迅速世俗化。不论是商家还是普通百姓,接财神习俗已与大众生活融为一体 ,被人们所遵循。这种逐渐积淀起来的传统,实际上也是上海地区财神信仰的特点。

《图画日报》(1910年)刊载的“上海新年之现象 接财神”

由于近现代以来上海地区移民化进程的加快,原有的以吴越文化、江南文化为主的环境已逐渐转变为五方杂处、兼容并蓄的文化环境。就财神信仰来说,虽然原来的五通信仰、五路神崇拜还有部分保存,但从整体上而言,上海地区的财神信仰已经淡化了其原本的内涵,演变为宗教、民间风俗与商业传统的融合体 。

在传统商业习俗中,年初四晚间至初五还是老板调整员工,辞退伙计的日子。20世纪50年代前仍常见。传统上,老板是不可随意开除员工的,除非犯了偷盗、破坏、斗殴行凶等大错。按当年商界的习俗,一年中,老板有三次辞退员工的时候,第一次是正月初四,第二次是五月端午,第三次是八月中秋,但以正月初四为主。如老板有意开除某人,一般也要忍耐几天,到了习俗规定的日子再说。初四夜,老板在供桌的香炉下压有本店职工的名单,如某人榜上无名,明白已被解雇;也有将某人睡在店铺中的床褥卷起一角的,意指卷铺盖走人。一般来说,老板在过年前没有通知你去吃“财神酒”,就意味着已被解雇。因此,被辞退的员工也不会在初四这天再去轧闹猛,自讨没趣。

各店家接财神之后,会迎来一批批三五成群的乞讨者,他们口呼“财神到门来,添喜又添财”“恭喜发财”等吉祥话,向店主讨钱。旧时,店主给乞讨者每人一二文钱,或增至铜元一二枚。还有的扮作财神,五六人一道敲锣打鼓,向店主“恭喜发财”,索要铜元数十枚才肯作罢。

民国时期,戏院还会演财神戏。1916年2月6日《申报》报道,有一家取名“民鸣社”的剧院在正月初四准备接财神之际演出《三笑五路财神》剧目,其广告称:“恭喜恭喜,恭喜发财,新年见面,总有这目一来……民鸣要大家今年大发其财,所以做这本五路财神的戏……诸君观之,不但灯彩好看,而且可以见见活财神,得着发财的好法子。”

我们现今最为熟悉的放爆竹迎接财神,也早已有之。海上钓侣《过年竹枝词》有记:“爆竹相连不住声,财神忙煞共争迎。只求生意今年好,接送何妨到五更。”这当然是为了烘托热烈的气氛与隆重的仪式感。早先,有的富商请来丝竹、锣鼓队助兴,鼓乐喧天。店主、店员依次排列,向神祇磕拜。

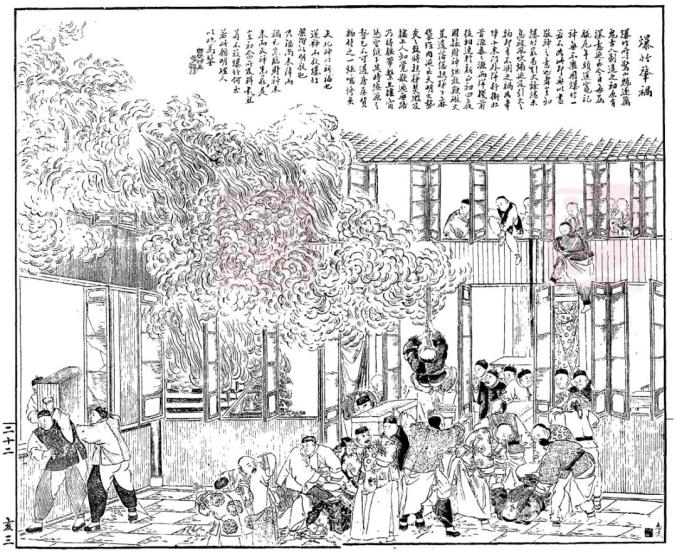

当然,燃放爆竹的危害也是显而易见的。当时沪上各大报章时常可见因祭祀、接财神而引起的火灾。再者,接财神,耗费颇大,难免铺张浪费之嫌。因此相关的批评之声一直不绝于耳。

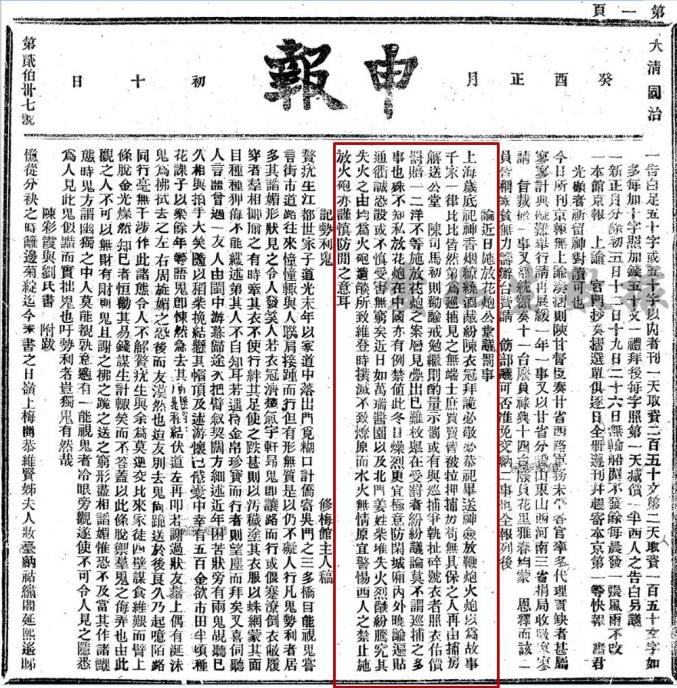

《申报》在1873年2月7日(正月期间)头版就刊发了一则“论近日施放花炮公堂议罚事”的消息,其中写道:

上海年底祀神,香烟缭绕,酒肉纷陈,衣冠拜跪,必敬必恭,礼毕送神,佥放鞭炮火炮,以为故事。千家一律,比比皆然。……殊不知私放花炮,在中国亦有例禁,值此冬日燥烈,更宜极防备。城厢内外,晓谕遍贴通衢,诚恐设或不慎受害无穷矣。

这则“遍贴通衢”的晓谕,明确记述,范围涉及“城厢内外”“私放花炮,在中国亦有例禁”。对此私放花炮行为者,必须“极防备”。这里说的“中国亦有例禁”很可能与明代相关。永乐年间,紫禁城曾经数次失火,损失惨重,且多与让燃放烟花有关。鉴于这些教训,宰相张居正在万历七年曾上书明神宗,力谏“倘然明令禁止,则火灾可避焉。”强调在紫禁城内禁放烟花爆竹的必要性,而皇帝也采纳了他的建议,但民间并无全面禁放的举措。

国内最早有关消防的法规当属乾隆十七年(1752年)由浙江巡抚主持制定的《治浙成规》,其中就有“岁暮之时,杭城风俗,每多施放烟花、花炮、流星之类,俱系高升之物,一落篱笆、茅篷之上,即易起火……谕令居民,随时稽查,均各慎重,免致后悔。”

清末,上海《点石斋画报》中描绘的“爆竹肇祸”场景

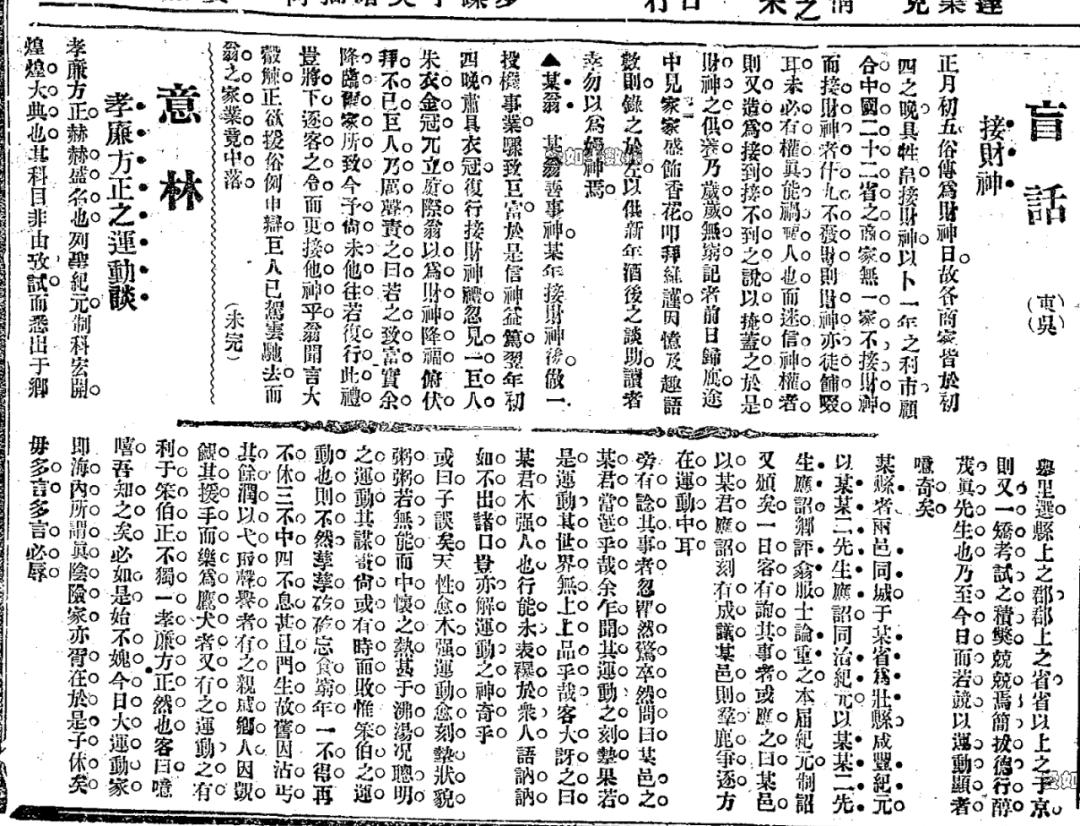

《申报》1910年2月16日这篇题为“盲话 接财神”的评论也较有代表性:

“正月初五俗传为财神日,故各商家皆于初四之晚具牲帛接财神,以卜一年之利市。顾合中国二十二省之商家无一家不接财神,而接财神者什九不发财,则财神也徒餔啜耳,未必有权真能祸福人也。”

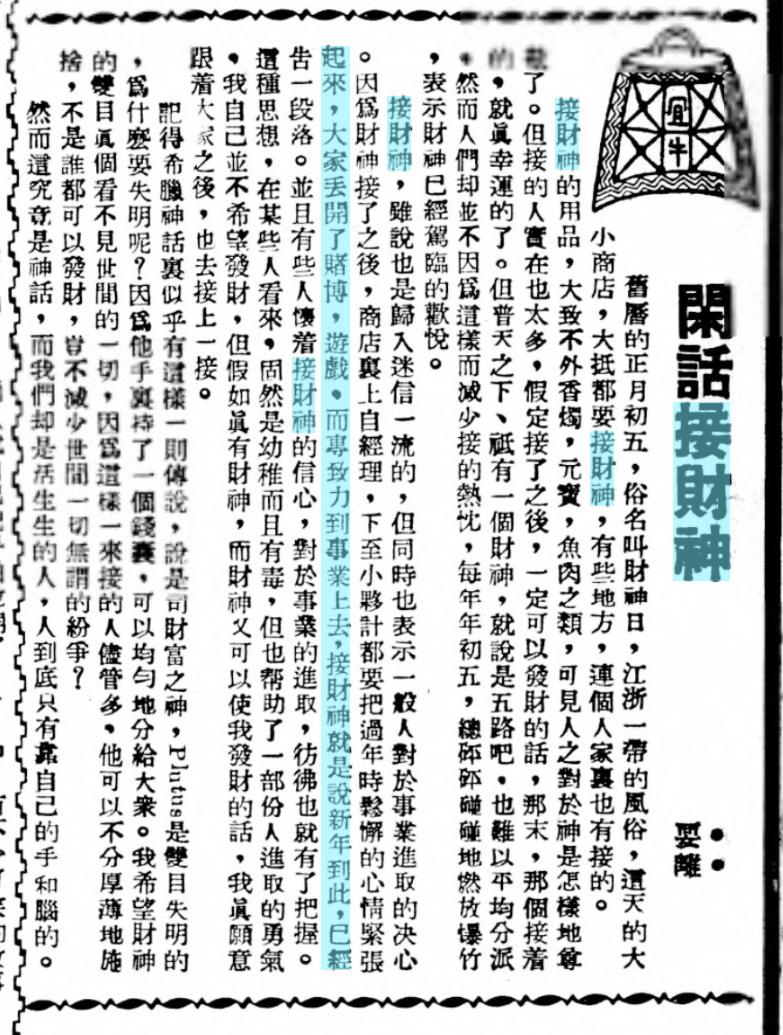

《时事新报》1937年2月15日这篇“闲话接财神”,较为概况地表述了当时对这种风俗的观点

1949年中华人民共和国成立后至20世纪70年代,接财神活动日益衰落。20世纪80年代改革开放后,随着商业活动及市民生活的逐渐恢复而重现兴盛。从1977年开始,上海正月初四夜,有市民开始恢复燃放鞭炮。

上海造币厂1985年发行的“财神”纪念章

20世纪90年代,上海经济发展进入快车道,社会文化事业全面推进,历史上著名的宗教活动场所相继落实政策恢复开放。这个时期,接财神活动可谓如火如荼。最近热播的电视剧《繁花》对此有较为生动的表现,史实上也确有其事。

据《黄浦区续志》《上海名街志》等记载,1994年,黄河路业主们为预祝来年财运亨通,春节(大年初五迎财神)放炮仗耗费数百万元,街面铺上厚厚的“大红毯”,忙煞了环卫工人,也干扰了附近居民。此事被新闻媒体“曝光”后,即引起有关部门注意。在以后的春节,业主们遵守市中心不放爆竹规定,省下的钱款,用于献爱心,为孤老、烈军属、特困家庭提供年夜饭。为特困孤老、单亲子女“结对子”,送礼品、慰问金、付学费等。1997年春节,黄河路部分业主组织10辆“新春餐车”,为延安路高架(东段)、地铁2号线工程的500名坚持节日加班的外来务工人员送温暖,以表敬意和慰问,一时传为佳话。

2007年大年初五,上海街头燃放烟花爆竹的市民

图片摄影 | 郭一江

SPRING FESTIVAL

移风易俗 新年新事

SPRING FESTIVAL

进入新世纪,上海城隍庙在2001年春节率先恢复接财神活动,而后白云观、钦赐仰殿等道观和龙华寺、玉佛寺等佛教寺庙也纷纷举办。虽然还是抢早接财神的仪式,但一般不再用鲤鱼羊头,而是多用荤素果品(如猪肉、香肠、巧克力、果冻、水果)。

2021年正月初五,上海某商家的“迎财神 赐福送财 闹新春”活动

图片摄影 | 郭长耀

内容参考

《上海通志》

《上海市志·民俗·方言分志·民俗卷(1978—2010)》

相关各区县志等

黄景春:《上海接财神习俗的历史与现状研究》

邓苗:《财神信仰与近现代以来上海地域社会的变迁》

《申报》资源:爱如生申报数据库

部分内容来源:上海图书馆全国报刊索引

“申知沪志”小组 诚意奉献

原标题:《新春特辑 | 沪上“接财神”年俗漫谈》