《写作》新刊︱王子罕:老舍文学经典重读与散点透视

原创 王子罕

摘 要

Abstract

从城市地理学角度看,《骆驼祥子》呈现了幻灭的生活与折叠的北京。它书写的是“类整体”的北京,由“祥子的北京”“刘四爷的北京”“虎妞的北京”“曹先生的北京”“小福子的北京”等各路人物的个人城市生活体验融合而成。《月牙儿》中的“我”一步步陷入“儿童视角”的降格,女性苦难境遇没有使“我”完成儿童心态到成人心态的过渡,反倒强化了二者间的分离界限,使其愈加困于迷惘的儿童视角。《茶馆》掌柜王利发相当懂得“看人下菜碟”,其人称称谓相当讲究,充分考量了双方的经济、权力身份。语言的流动中,基于人际关系建构的北京也处于流动之中,不断重塑为新的样貌。

在老舍的文学创作中,《骆驼祥子》《月牙儿》《茶馆》都是具有经典性质的代表作。目前,老舍研究成果甚多,认识也不断增殖。但限于传统和既成的观念,对于他的诸多作品的阐释还有进一步开拓、创新、发展的空间。老舍研究既要有宏观视域的突破,又要注重微观切入,才能改变已然有些固化的研究状态。重新分析、解读《骆驼祥子》《月牙儿》与《茶馆》三部作品,或可提供某种方法论的启示价值,同时也有益于老舍研究的进一步推进。

一、《骆驼祥子》中的北京城市地理书写

城市地理学,是近些年比较重要的一个概念,它被广泛运用到包括文学在内的各个领域的研究。按照有的学者的定义,城市地理学主要研究在不同地理环境下城市形成发展、组合分布和空间结构变化规律,其既是人文地理学的重要分支,又是城市科学群的重要组成部分。那么,老舍在《骆驼祥子》中是如何进行城市地理书写的呢?

《骆驼祥子》里确有一座客观存在的北京城,不过,与萧红的《呼兰河传》比,《骆驼祥子》的城市地理书写方法明显不同。《骆驼祥子》没有打一开始就俯瞰整座城市,全方位介绍城市的空间布局和各个功能模块,或是通过展示关键建筑、街道、节庆和文化去渲染某种气氛,从而引出后面关键角色的人生体验。老舍笔下的北京像一套分割成很多卷轴的大画,又像一件折叠、拼插起来的纸艺,由祥子和小说其他角色们的主观体验共同拼接出来。换言之,《骆驼祥子》书写的北京是个“类整体”,由“祥子的北京”“刘四爷的北京”“虎妞的北京”“曹先生的北京”“小福子的北京”等各路人物的个人城市生活体验融合而成。

一般而言,城市和城市人是作为一个有机整体而存在的,人也是城市风景的一部分。然而,《骆驼祥子》里的“北京人”和城市空间却是相对割裂的。甚至可以说,不同人住着全然不同的北京。北京人是分阶层的,文化素养、经济条件、社会地位存在显著的差异,住的和去的地方不尽相同,感受到的城市地理空间自然也大相径庭。就算在同一阶层内,比如同为车夫,“跑长趟的”“拉零座的”“包月的”和“吃洋饭的”感受到的北京都差得很远,仿佛身处平行时空似的。“吃洋饭的”车夫会说外语,穿衣打扮和目标客户就自然潇洒起来,他们的北京是体面、有腔调的;“做包月的”每天几点一线拉车,他们的北京就是从主人宅子到目标地点的那几条马路,和等候下一程时能看到的周围景儿;成天闷着头往前冲的车夫们呢,眼里既然只有终点,两旁的人和物也就与己无关,他们的北京就只剩下手中那辆车子那么大的地方了。

人的本领和性格决定了他们能走什么路、拥有怎样的生活。而当我们跟随祥子走过北京时,看到的城市风景,其实就是祥子跌宕起伏的人生。祥子命运开阔了,付出有了回报,我们就和他共享更开阔、精彩、冒着烟火气的北京;祥子的命运沉沦了,自甘堕落,我们也就一同忍受那逼仄、空虚、惨绝人寰的北京。

梳理下来,祥子的北京人生可分为四个阶段:

第一阶段,刚从农村来北京,祥子省吃俭用三年,终于买下自己的车,成了独立车夫,却又遭遇战乱,没了车子。

第二阶段,祥子投奔刘四爷,又开始赁车拉,却被侦探勒索,再度没了积蓄。

第三阶段,祥子和虎妞结婚,拿虎妞的钱买了车拉。虎妞死于难产后,祥子又卖了车。本来在曹先生那儿又有了希望,小福子却自杀了,祥子彻底绝望。

第四阶段,祥子堕落了,彻底无车可拉,也不愿再拉车,勉强维生。

读者透过祥子一双眼睛,看见了不一样的北京。第一阶段,老舍并没有过多描述祥子眼中的街景,光讲祥子如何努力拉车。这一时期,祥子的人和车都是精神、漂亮的。他专注于省吃俭用买新车的目标,大概没有太多心思去静静欣赏这座城市。买了新车,祥子最想拉个体面人到“前门”“东安市场”——这便是此时他心中北京最热闹、最体面、最配得上自己车子的地方。至于那些统治势力涉及的地方“西苑”“长辛店”“西直门外”“齐化门”,祥子“都不太注意”,仿佛是另一片时空的北京,与他无关。祥子这时候只关心他的车,车占据的空间就是他的全部空间,车能去的北京就是他的北京。去不了的地方,躲开便是了。

然而,祥子为了两块钱去冒险,颠覆自己的经验和直觉,从西直门出了城,因此丢了车子不说,还被拉去充苦力。祥子寻思逃跑路线的时候,脑海里冒出来一连串地名——他调动起全部知识,勾勒出了一张大地图。这是《骆驼祥子》中第一次高密度排布北京的地理名词,可能也是祥子第一次真正不情愿地把这些“城外”的定位自觉纳入自己的世界,算作生路中不可或缺的一部分。祥子失魂落魄地想逃离这“城外”,回到城内,这不仅仅是为了重获自由。“自己只要卖力气,这里还有数不清的钱,吃不尽穿不完的万样好东西”,正是这对于美好生活的有些不切实际的幻想,让祥子把一切希望寄托在了北京城和自己的体力之上,他必须回去。这里开始,《骆驼祥子》的北京被分隔为“城内”和“城外”,分别象征美好生活和灰暗绝望。到后面,小说也多次使用了这种地理区位设定。

祥子丢了车。为了赚钱,他干活更狠了,也放弃了一些先前坚守的原则。第二阶段,有三处空间着墨较多:一处是刘四爷的人和厂车铺,一处是曹先生的家,另一处是包月车夫的据点茶馆。人和车厂是祥子的一个归处,他对这里的情感很矛盾,靠着刘四爷的车过日子,又不知拿虎妞如何是好。和虎妞不清不白以后,祥子几乎是逃到曹先生家里。曹宅“是沙漠中的一个小绿洲……祥子恰好来到了这个小绿洲;在沙漠中走了这么多日子,他以为这是个奇迹”,让祥子感受到前所未有的安定,但虎妞和经济压力又不能让他完全安心。祥子拉着曹先生在天安门前北长街边的马路上摔了跟头,或许象征着平静生活的不可持续性。虎妞假装怀孕找上门,他俩一起走过紫禁城前。平日里,祥子因为小心过桥,顾不上看那些美丽的楼台殿阁,此刻终于有闲看一眼,竟觉得这气派的景物惨淡又可怕,“连灯光都有点凄凉”。这些景物和“怀孕的”虎妞都像一场梦,只有多出来的三十多钱才是真实的。茶馆里老头车夫的惨况也打破了祥子“攒钱买车”的理想,反倒让他有点听天由命的意思,想着干脆顺了虎妞得了。而孙侦探把祥子的积蓄敲诈了个干净,终于让祥子认了命。从了虎妞,当作一条捷径,也未尝不可呀?

第三阶段,祥子和虎妞结婚,搬去外面大院里住。刘四爷却和虎妞闹翻,卖掉了车铺,远走高飞。本来,顺理成章的嫁妆落了空,祥子的“北京”再度缩小,就只剩下和虎妞朝夕相处的两间房子了。新房“白得闪眼,贴着几个血红的喜字”,让祥子“觉到一种嘲弄,一种白的,渺茫的,闷气”,就像原本拥有的吵闹嘈杂的世界一下子不见了,整个人被塞进一个干干净净的罐头里面,当成一只宠物被饲养一般。与其整天面对虎妞,被掏空身子,祥子宁愿出去做苦力拉车,但这不再是追求幸福的必经之路,而是消极的逃避和挣扎。这样一种心态下,祥子身边的北京城依旧喧嚣、有烟火气,但就如他去天桥的那段描写一样,“天桥的笑声里已经没了他的份儿”,快乐又平凡的北京日常,已经不再属于祥子了。他白天用被掏空了的身体忍受酷暑和狂风暴雨,晚上就像归巢的鸽子那样,终究得回虎妞所在的大杂院。小说这个阶段,老舍很少描写大杂院以外的北京城景,倒写了不少院子里的破落事儿。北京城里好的部分仿佛都折叠了起来,只剩下两间压抑的房子,幽怨的虎妞和逆来顺受的小福子。

虎妞死后,祥子又卖了车,更加颓废且油滑,一天天地混。他纵欲得了性病,彻底没了正气,但还总归算是对人生有点念想,留着二十多块钱打底儿。这段时间,老舍只是写祥子麻木的生活,没有什么地理描写。直到祥子与刘四爷重逢,回光返照似的涌上来改过自新的劲头,曹先生也再度收留了他。然而,祥子跳到高处的希望却被小福子的自杀彻底摧毁了。他再次出了西直门外,去白房子找小福子。这一段的景物描写,西直门外的树木、土地、房屋和天空都是灰色的,白房子也只是荒寒西山边树林外的几间矮屋,树林里就是块乱坟岗子,埋着小福子。

至此,祥子的心死了。他这次出西直门,其实等于彻底失去了梦想的北京城。在这最后阶段,祥子的世界已经毁灭了,只剩下他的肠胃,还有城外的白房子。他连一辆车的空间都失去了,彻底变成一具行尸走肉。到了最后一章,朝顶进香的那段景物描写将小说突然切换成了温暖的色调。老舍写人们尽情享受节庆与暖春,还特意列出了“崇效寺的牡丹、陶然亭的绿苇、天然博物院的桑林和水稻、天坛、孔庙、雍和宫”等一大串佳景去处和美食。甚至连前文的祥子眼中那“荒凉的西山”都成了学生们的远行去处。小说结尾处这热热闹闹的北京风景,或许是由于老舍已经完全舍弃了祥子的主观视角——丧失信用、打零工维生的祥子已经是北京的“局外人”了,他眼中的北京,已经不再具有任何的参考价值。

此时,联想起柄谷行人的理论,“风景”更像是从“自我”这一主体出发,所感受到的事物。随着观景之人心境的改变,“风景”也可能会随之变化,诞生新的风景。《骆驼祥子》的北京景物风貌虽然在某种程度上客观存在,但小说中选用的却都是和祥子生活重叠的那部分,是有选择性的展示;环境气氛在凄凉和热闹中自如转换,虽然大多是从祥子“自我”出发的主观感受,于他和无数与他相似的小人物而言,却又都是真实的不加掩饰的经历。总而言之,老舍通过兼具“有选择客观”和“无选择主观”的笔法,完成了他的北京城市地理书写,创造出了一片时而折叠、时而幻灭的时空。

二、《月牙儿》中的“拟童视角”降格

老舍的《月牙儿》采用第一人称视角,以“我”为叙事主体进行回溯型叙事,讲述一个跌落风尘的可怜女性入狱前的成长经历。诸多论者已经对该小说做过分析,其中不免会涉及叙事视角的转换问题,即它借由儿童视角,或者说“拟童视角”向类成人、成人视角的转变,展现出黑暗险恶的旧社会在女童到成年女性成长过程中的摧残作用。

然而,我认为这种说法值得商榷,因为与其说《月牙儿》中的“我”完成了所谓自“儿童视角”到“成人视角”的转换,倒不如说她是一步步陷入了“儿童视角”的降格——女性苦难境遇并没有让“我”从儿童心态过渡到成人心态,反倒强化了二者之间的分离界限,将她困于愈加迷惘的儿童视角。

《月牙儿》有两个叙述者,一个是隐含作者,即写作该书时的作家老舍;另一个是完成了童年到成人状态的“我”,即书中的主要自述者女孩。作为隐含作者的男性作家老舍虽然以女性儿童视角开启“我”的叙述,但他并没有将主要叙述者“我”完全切入成人视角。《月牙儿》中的诸多女童和成年女性的悲剧命运,与相对落后的北京传统伦理价值体系对女性施加的枷锁和人格物化行径是分不开的。老舍则用《月牙儿》的“拟童视角降格”叙事暗示了更大的悲剧:在这样一套仅以肉体为首要女性价值的伦理体系中,苦难并不能让女性得到任何心灵上的成长,只能以“成人身的儿童心”代代重复沦为娼妓的命运。

现代意义上的“儿童”与“成人”,更多是以某些刻板印象下的区分特征建构出来的二元概念。“儿童”并非是自然状态,而是特定社会意识形态建构的一种区分于“成人”的理想范式,一般包含“纯真”“活泼”“有好奇心”“有爱心”等儿童特质。随着年龄增长,特定社会环境在孩子身上影响日益深入,上述特征普遍会逐渐弱化、消逝。“世故”“稳重”“漠然”“冷酷”等二元对立的“成人特质”取而代之,儿童成长为大人,所谓“成人视角”也就随之生成了。“儿童特质”保留较多的人,会被称为“有童心”或者是“长不大的老小孩”,代表介于“儿童”和“成人”之间的心境。然而,《月牙儿》的“我”却属于更加尴尬和无解的状态:“儿童特质”没有随着身体成熟和涉世渐深而消失,也没有在污浊世界里顽强地坚守其可贵,而是扭曲成了“可怜之人的可恨之处”。这具体体现在“自我”状态的跌堕,以及延续下来对男性和女性长辈的病态依存。

“自我”状态的跌堕指的是“我”从孩童时只关心自己感受的思维模式变为了凡事都不顾自我感受,只为了生存而行动,变成了彻底的利己主义者。小说之初,爸爸重病死了,“我”的视角却是“更感觉自己的悲惨,我冷,饿,没人理我……可是事情并不多,也似乎值不得嚷……我坐在坟头的旁边,弄着手里那几个栗子”。而在这段时期,旁边的妈妈正值悲伤的时刻,“我”都在盯着月牙看。这是小孩子无法与大人共情时本能转移注意力的行为。后面,意识到妈妈是为了自己才去接客,“我”却“恨不得骂妈妈一顿……万一妈妈叫我去……我可以跑,假如我手中有钱……我慢慢地学会了恨妈妈”。“我”的这种心态是相当自我的——不是心疼妈妈,而是因为觉得不体面,且唯恐自己也被拉下水。再到后来,“我”放弃自食其力,也开始做皮肉生意以后,心里却没有自己的“真实感受”了,全在揣摩各种男人的想法,变着法子想怎么从别人身上榨出钱来。正如四十一节“我”所说的:“我爱的是我自己,及至我已爱不了自己。”“我”从小到大,在应对众人和世界时,都是一种逃避自我真实欲望的态度。如果说小时候是“不懂事”导致的漠视,那长大以后,这种漠视就连自我都蒙蔽掉了。

小时候,“我”依恋妈妈,尤其当父亲死后,“我”一切行为的动机似乎都是维系和妈妈之间的联系。哭坟是为了妈妈而不是爸爸哭的,“我忘了一切的苦处,连饿也忘了,只要有妈妈这只热手拉着我就好”。妈妈改嫁了,“我”有了清醒的意识“我心中明白,妈和我现在是有吃有喝的,都因为有这个爸”,对妈妈的依赖也随之转移到了男性长辈身上。后来,对妈妈让自己也出去接客的恐惧,让“我”开始依赖胖校长,就像这句心理活动“我们娘儿俩就像两个没人管的狗”,反映出“我”潜意识里觉得需要有人来管着自己。学校要换新校长了,“我”首先想着再去找妈妈,后来去找了两天工作,无功而返,就断了自己挣饭吃的念头,回到依赖强者的老路上来。于是,后面被胖校长侄子诱骗、依赖三教九流的男人,乃至偷盗、入狱。在监狱里,“我”彻底成了牺牲所有自由换饭吃的角色,这是一种终极的、病态的依恋形式——依恋那剥夺自己全部自由的权力机构。因此,从依恋层面上看,“我”的拟童视角不断朝着病态的方向推进,却永远无法跨越那道象征着“独立”的门槛而转向成人视角。

《月牙儿》中拟童视角的降格,固然绝大程度要归结到社会层面造成的现实困境,女性当时可能确实找不到能够糊口的其他工作,也缘于亲子继承价值观导致的思维定势——妈妈出卖皮肉求生存,“我”又为何不可呢?我们需要看到,那时的多数女性是未启蒙的状态,这也使得无数的“她们”在蒙昧中不可能自发地完成现代性意义上的儿童至成人的心灵转变,只能将盲从和自我的儿童心态默默继承下去,一代代地在男性把女性当成所有物的伦理价值体系里恶性循环。

因此,为了让女性真正实现“儿童特质”到“成人特质”的跨越,从而建立起清醒的具有自我价值评判力和实现力的主体,旧有的家庭伦理价值体系就必须在社会层面上加以突破和重构,提供独立个体得以冲破枷锁的可行路径,为实现个体及整体价值的最大化创造更多可能。

三、《茶馆》中的王利发的称谓分析

老舍《茶馆》中的掌柜王利发是个八面玲珑的角色,也是裕泰茶馆的灵魂。倘若掌柜不能待人接物极尽圆滑周到,甚至于见风使舵、委曲求全,裕泰茶馆也大概会像它许多同行一样,早就在清末到抗战胜利这半个多世纪的时光里湮灭无踪了。而当我们从语言角度来分析王利发,尤其重点关注他对北京三教九流之士的不同称呼时,就明显看出,王利发相当懂得“看人下菜碟”——他选择的人称称谓都是相当讲究的,充分考量了双方的经济、权力身份。语言的流动中,基于人际关系建构的北京也处于流动之中,不断重塑为新的样貌。

整部话剧分为三幕,从清末光绪年间(1898 年)到民国北洋军阀割据时期(1916 年后),再到抗战胜利后(1945年后)。纵向来看,这近五十年里北京的社会形态和经济状况都多次经历了大的动荡,统治权力更替和阶级流动的表现较为明显。北京人总会分出长幼尊卑,对身份地位高于自己的人、平级的人和明显低于自己的人,称呼是有区别的,相当于一套北京话语系统内的标签体系,马虎不得。茶馆是鱼龙混杂之地,特别在第一幕,茶馆生意较兴旺的时期,王利发对茶馆里各路人物的称呼可太有讲究了。这既是潜意识上他对自己身份的一种提醒,亦是明面上摆出来的一种让双方互相拿捏的潜台词。而当这些称谓发生改变时,也就生出许多耐人寻味的潜文本,暗指王利发身份的流动,也象征大环境的流动。

关于王利发对各人物的称呼,可分为两层去分析处理:第一层是“××爷”“×先生”等身份称谓的使用;另一层是第二人称代词“您”和“你”的选用,是基于第一层之上的附加称谓。值得注意的是,“您”和“你”的使用方式有着浓重的北方特色,跟说话人和说话对象的身份直接相关,能直观体现出说话人对说话对象的尊重,或是隐约的疏离乃至嘲讽意味。

将整部话剧按幕整理,可得以下表格:

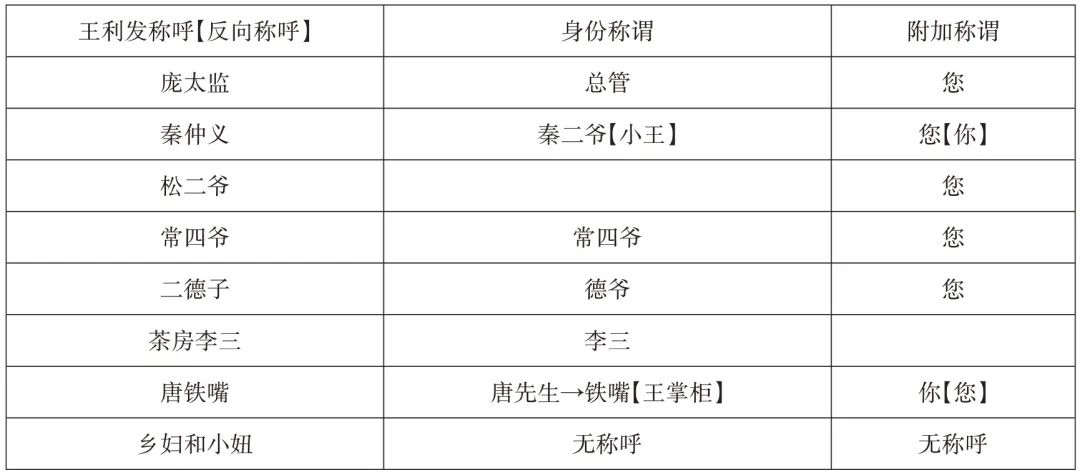

第一幕:

表1 老舍《茶馆》第一幕王利发称谓表

第一幕中出场且和王利发有互动的角色,可按社会地位分为三档。第一档是庞太监和秦仲义,前者代表旧封建统治阶级,后者代表新兴资产阶级。对这两位,王利发都是以“秦二爷”“总管”“您”来称呼。秦仲义以高姿态回称王利发“小王”和“你”,庞太监则索性完全无视了王利发,代表二者之间的地位差距之大;第二档是松二爷、常四爷、二德子等社会地位较普通的平民。王利发和他们地位基本平级,但还是同样尊称他们“爷”“您”,这是老板对顾客的尊重。顾客们没那么多讲究,回称王利发“你”;第三档是身份较低之人,如茶房李三、唐铁嘴和讨饭的乡妇等。王利发一般直呼其名,或者暂时敬称一会儿难缠的唐铁嘴“先生”,却在庞太监面前改口直呼其名以呵斥。这些人是位卑且有求于王利发的,便自然以“您”来回称他。

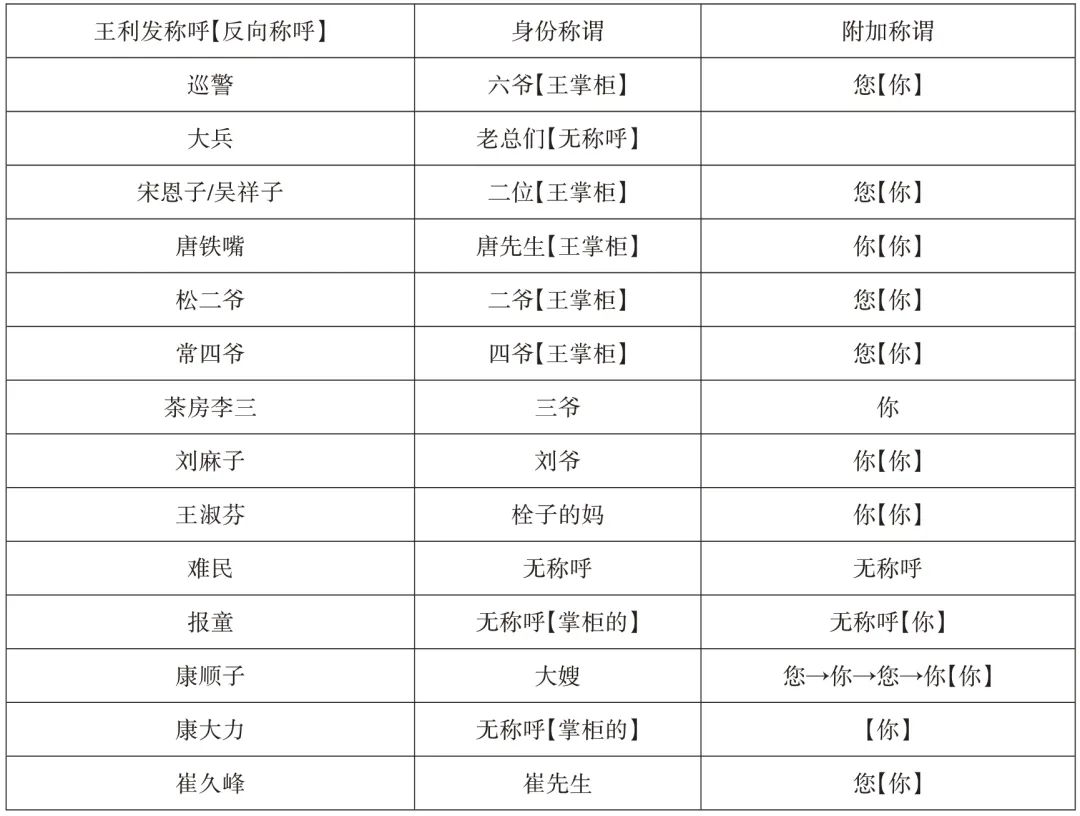

第二幕:

表2 老舍《茶馆》第二幕王利发称谓表

隔了十多年,时间由清末进入民国军阀割据年间。为了在动荡的世界中继续求生,茶馆生意做了改良。王利发依然待人谦逊,但比起第一幕时,社会阶层由“封建统治阶级≥新兴资产阶级>平民小商人阶级>贫民”降维到了“军阀及其爪牙>平民百姓≥贫民”,王利发与众人的称谓关系也随之“降维”了。这一幕和王利发有互动的角色分为两档比较合适,第一档是形成权力威胁的官员、巡警、大兵等人,第二档则是没有特权的平民百姓,包含落魄了的老顾客和更卑微的佣人,等等。

和前一幕对比,第二幕有三处称谓改变值得注意:第一,唐铁嘴不再称王利发“您”而换成了“你”,跟他发了偏财因此地位上升有关系;第二,王利发对康顺子的称呼在“您”和“你”之间漂移。知道她就是被卖的女孩之前,王利发称其为“您”。知道了她的身份,又改称“你”。知道了康大力也是买来的孩子而不是宫里的特殊人物以后,又从“您”改称康顺子“你”。此处的称谓漂移,也是王利发对于康顺子潜在的权力地位所做的谨慎处理,充分体现出他的圆滑和势利;第三,王利发不再对茶房李三直呼其名,而是称他为“三爷”。这或许是王利发对李三怠惰态度的嘲讽,或许是另一种象征——社会关系中的平民百姓与贫民地位愈加近似,先前的雇佣关系也随之名存实亡。

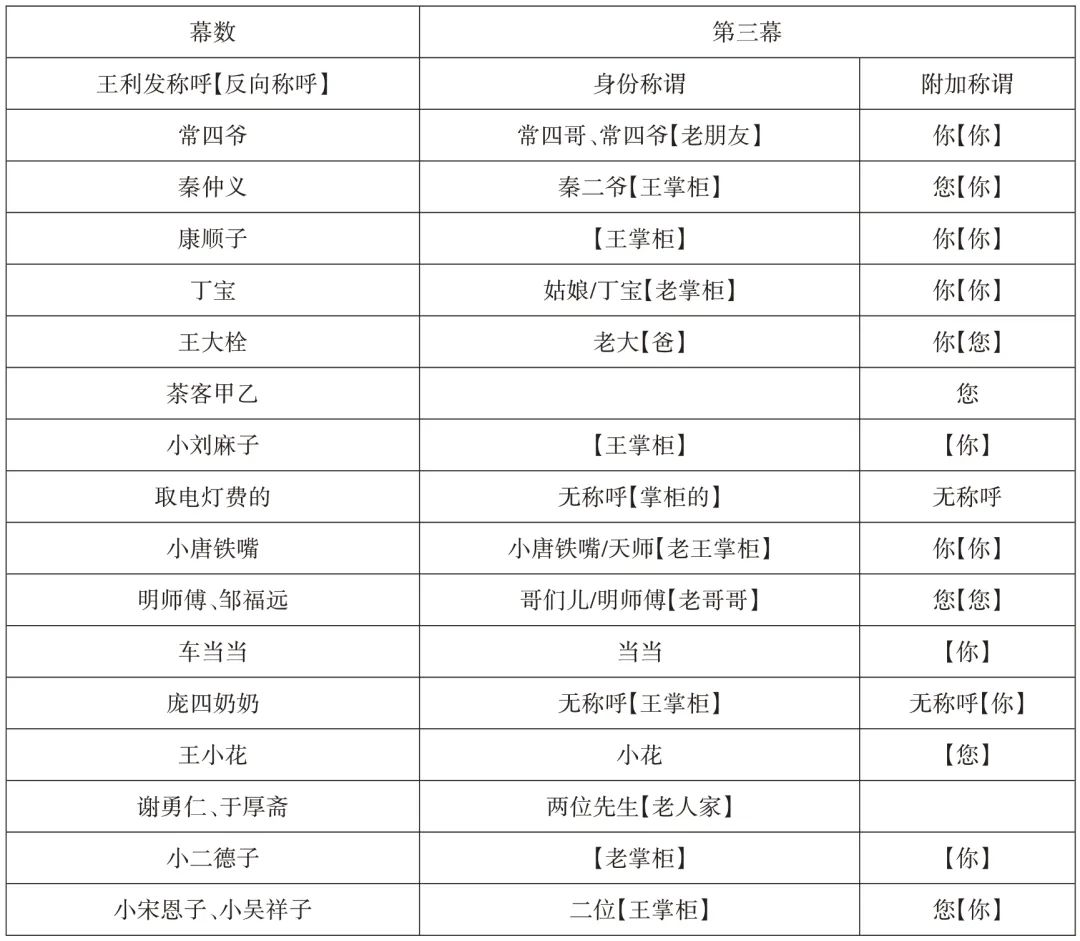

第三幕:

表3 老舍《茶馆》第三幕王利发称谓表

第三幕的王利发已经年老力衰,即将彻底失去经营一辈子的茶馆。他已经很少再叫人“××爷”,除了许久不见的落魄了的当年老大秦仲义,王利发还是会敬一声“秦二爷”并以“您”相称。秦仲义也不再喊他“小王”,而是“王掌柜”。对于常四爷、明师傅等老顾客,王利发干脆叫“常四哥”“哥们儿”,得到“老朋友”“老哥哥”的回应。王利发也终于和常四爷互相称“你”了,代表最后疏离感的消散,二人已经几乎没了地位意识的分别。而对小宋恩子、小吴祥子这样的无耻之徒,王利发也只能用“您”这样的称谓“捧杀”他们,作为无奈的嘲讽和反抗。

所谓潜文本,是指虽被受众注意与理解,但并不显在和直接地参与到构筑受众的态度、观念、意识形态的文本。王利发对周遭人物的称谓流动可看成是《茶馆》的一条暗线,形成了一套潜文本——既暗含着社会变动之下,一个小人物对于社会形态和权力关系流动状态的觉察和认识,同时也反映了其应对变化的心态和处理方式。比起一般叙事上常用的大量内心和景物描写,在方言和语言习惯中进行小小变动是很高明的技巧,不露雕琢痕迹,却隐藏千言万语。

老北京文化积淀深厚,它既延续继承了中国传统文化,又有北京的地域文化特点。它包括讲礼、重情、用厚、积善、好施、乐生,即所谓的“温良恭俭让”;又有辉煌、壮丽、优雅,还有平民生活的质朴、自然、知足、常乐,更有一种独特的创造力量。对此,林语堂用“老北京的精神”进行概括。林语堂说:“什么东西最能体现老北京的精神?是它宏伟、辉煌的宫殿和古老寺庙吗?是他的大庭院和大公园吗?还是那些带着老年人独有的庄重天性站立在售货摊旁的卖花生的长胡子老人?人们不知道。人们也难以用语言去表达。它是许多世纪以来形成的不可名状的魅力。或许有一天,基于零碎的认识,人们认为那是一种生活方式。那种方式属于整个世界,千年万代。它是成熟的,异教的,欢快的,强大的,预示着对所有价值的重新估价——是出自人类灵魂的一种独特创造。”在此,林语堂虽没有直言,但老北京的精神却是丰富多样,在辉煌壮丽下自有一种平民生活的温厚、惬意、自足,还有不断创造的独特性。这对老舍《茶馆》王利发的不同人物称呼的“常”与“变”是有深刻内在影响的。还有老北京的民俗文化,对天地充满敬畏,对人有感恩之心,对事对物抱有同情,对自己也多了些随遇而安、随机应变,这就可以理解王利发在称谓上的变与不变的关系。比如,老北京多用敬称,能用“您”是尊敬与客气,用“你”是直接了当中少了虚套,连对于“兔子”也称“兔儿爷”,所以,用“爷”较为普遍自然。由此可见,北京民俗文化的“变”与“不变”,以及其间的复杂性。

从戊戌变法到辛亥革命再到抗战胜利,这是一个变与不变相交融的时代,变的是动荡与改朝换代,不变的是人民不屈不挠的斗争精神与处事泰然的生活态度,这在老舍《茶馆》的叙事与抒情上都有反映,对于王利发的称谓也不无影响。总之,老舍《茶馆》王利发的称谓有一种变,里面还有一些不变,但无论变与不变都与历史文化与现实变革密切相关,这可能是作家书写颇具魅力的地方。

责任编辑:吴海洋

* 本文刊发于《写作》2023年第5期。

作者简介

王子罕,北京师范大学—鲁迅文学院联办文学创作研究生。

排版:沈钰洁

审阅:宋时磊

原标题:《《写作》新刊︱王子罕:老舍文学经典重读与散点透视》