戴海斌:私淑高风重拜谒——关于汤志钧先生的一些个人记忆

一

2023年12月23日,也是年底倒数第二个周末,全年的课程结束,终于有机会集体出行,我带学生在江阴(旧属常州府江阴县)游学,这是继2020年踏访常州市区(主要在武进区,原分属武进、阳湖两县)后第二次到旧常州府地界考察。白天寻访江苏学政衙门、江阴文庙、南菁书院旧址(今江苏省南菁高级中学),晚上回到宾馆,正乘兴夜聊,有学生刷到手机上的信息,突然告诉我:“汤志钧先生故去了。”我顿时愕然。2023年夏天,汤先生刚刚度过百岁寿诞(1924年6月25日),我也参加了上海社科院历史所主办的“庆贺汤志钧先生百年华诞暨汤先生学术思想研讨会”,汤先生在华东医院病房与会议现场隔空连线,一身红色唐装,说话顿挫抑扬,气色尚佳。当时我发朋友圈记录:“汤先生视频连线,思路清爽,吐属雅隽,拈出梁启超故事仍然如数家珍,所谓集大成者,金声而玉振也。”(2023年7月9日)而未及半载,教言犹在耳,泰山其颓,哲人其萎,宁不痛哉!

“庆贺汤志钧先生百年华诞暨汤先生学术思想研讨会”现场(摄于2023年7月9日)

“庆贺汤志钧先生百年华诞暨汤先生学术思想研讨会”现场(摄于2023年7月9日)

夜间思绪纷杂,辗转床头,白天访古所闻所见像过电影一样在脑间闪回,南菁书院校史墙上的一个个人名由远及近,碑刻廊上那一块唐文治题词“三吴才薮”的刻石尤给人深刻的印象。创建于光绪八年(1882)的南菁书院,以取朱子语“南方之学,得其菁华”而得名,江苏学政黄体芳在书院兼奉郑玄、朱熹神主,高扬汉宋兼采之帜,用“经史实学、经济气节”训导书院生徒,流风所披,生生不息,南菁书院在同治以降的书院发展潮流中后来居上,成为清季民初的人才渊薮,而其培养众多人才中,尤以经学、礼学之士最为学界所称道。光绪乙酉(1885),二十出头的唐文治与谱弟曹元弼作为首批南菁弟子一同肄业于书院,到了1935年,他为昔日母校、当时的江苏南菁中学题辞“三吴才薮”时,已是年逾七旬的古稀老人,正在主持一手创办的无锡国学专修学校(简称“无锡国专”),谋求在现代教育体制中继承育才传道的书院传统。而汤志钧先生正是无锡国专培养出来的、一位真正跨时代的学者。汤先生是江苏武进人,旧属常州府,常州夙为文人渊薮之区,在清代、近代出过很多史学家(著名者如赵翼、屠寄、孟森、吕思勉、陈守实、黄永年等),也是清代今文经学、文学阳湖派的发源地。犹忆2020年在常州遥望红梅公园内高耸如云的文笔塔,据说迄今已有1500余年历史,向被视作常州文风的象征。汤先生早年受到家族的影响(常州今文经学的创始人庄存与是他母亲的第六代族祖),引发对于经学的兴趣,而在无锡国专,直接受教于唐文治(江苏太仓人)、吕思勉(江苏常州人)、周予同(浙江瑞安人)等师长,奠立了传统学问的基础。家学、地域之学、新旧之学,诸种学问脉络汇集于汤先生一身,在此意义上,汤先生也可谓“三吴才薮”精气凝聚的最后一枚硕果。南学菁华,赓续未绝,鲁殿灵光,典型犹在。先生既没,文不在兹乎!天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也。

文笔塔始建于南齐建元年间,巍冠郡中,形似文笔,被常州文人视为笔魂

江阴南菁书院旧址

左:唐文治题词“三吴才薮”,载《南菁学生》1935年第11期;右:“三吴才薮”碑刻,今存江苏省南菁高级中学校内

二

我后来查到,汤先生大约在1940-1942年就读于无锡国专史地科,后返常州,在武进中学教书。据他在口述自传中交代,“唐文治先生办了无锡国学专修学校,我父亲是唐先生的学生,见我国文基础好,就叫我到他的学校里去读书”,又说“父亲是清邮传部高等实业学堂毕业的,就是现在的交通大学,是唐文治的学生”。(《汤志钧:我的学术生涯》,《澎湃新闻·私家历史》2019年6月10日)求学期间,正值抗战时期,无锡国专已经迁到上海租界,地点约在今天的陕西南路、陕西北路附近,一届学生有一两百人,汤先生是班中年纪最小的。他晚年忆及在无锡国专受教于唐文治先生的场景,仍然非常生动——

那个时候唐文治先生70多岁了,已双目失明,讲一口太仓话,广西、广东的同学都坐在后面,根本不听,因为听也没有用,一句都听不懂。我是常州人,离太仓不是太远,所以能听得懂,就坐在第一排。唐先生讲课也没有系统,想到什么就“啊啊啊”地讲,有一个叫陆修祜的助教给他做翻译。他当时主要讲十三经,讲课并不生动,跟吕思勉先生不能比。

在其他场合,汤先生也谈到吕思勉与周予同两位先生在经学、礼学研究方面给予他的影响——

吕思勉先生本来和我是同乡,但我没见过他,在无锡国专的时候是第一次见到他的。我和吕先生还有一些亲戚关系,但是吕先生一直是住在外面的,就是日本人来的时候,他一个人回到常州避难。……吕先生上课不带讲稿,第一堂课,讲的就是《史记》,讲《史记》的三家注。后来呢,他也没有题目了,就说“你们有什么问题,提问后我就讲解”。他也没有讲稿,又没有准备,当场提问当场解答。哎哟!吕先生可真厉害啊,记忆力超人啊!我们读书啊,最困难的就是礼,三礼啊,《周礼》《仪礼》、《礼记》。有人去问他周代的礼制,他用图解,一个个画了出来。譬如三庙、五庙、九庙,一个个画,记忆力好得不得了!所以吕先生后来讲课,你们问什么,他就讲什么,他又没有讲稿,一讲就是一节课。

周予同先生讲的是《经学史》,他不是根据自己的《群经概论》来讲的,专门讲经的学派,今文学派啊,古文学派啊,以及最近经的研究情况,讲得津津有味。……周先生是研究经,不是专门去读经。当然我是受到周先生经学方面的影响,但是受影响更深的,是受我们常州人的影响。因为我母亲是庄氏后人,庄家又是今文经学的创始人。那个时候周予同先生已经出版了一本《群经概论》,他自己也注释了一本笔记类的《经学教科书》。(戴海斌、沈洁采访整理:《汤志钧先生访谈录》,《史林》2014年增刊)

抗战胜利后,汤先生又从常州回到上海,继续求学。据其自述,“先到复旦,没有多久又回到无锡国专了,几年前任教的老师有的在,有的不在了。吕思勉先生还在,周谷城到内地去了,周予同回家了”。此后,便又是另外一段故事了。

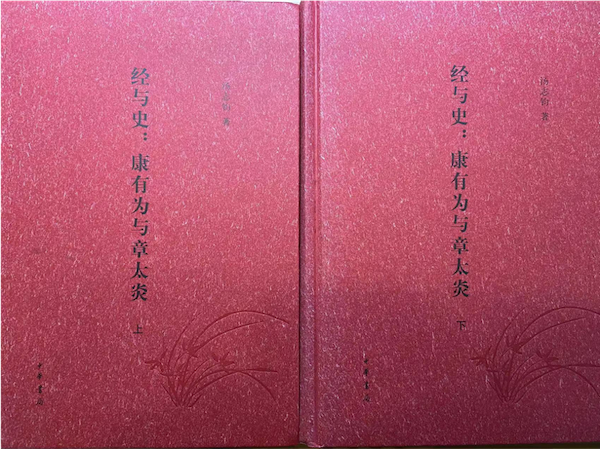

孟子云:“先立乎其大者,则其小者弗能夺也。”汤先生治学规模宏大,其尝自谓:“少年读经,中年读史,由经入史,由古代而近代。古代也只是对两汉的经今古文作了一些探究。近代又从今文经学而康有为、梁启超,古文经学而章太炎、刘师培。”(《经与史:康有为与章太炎》,中华书局2018年,前言,第1页)就学术理路而言,汤先生学术之路的起始点和立足点都在经学,他的近代史研究的真正切入点也在经学。经学分今文经学和古文经学,汤先生由今文经学而关注康有为,由康有为而研究戊戌变法;由古文经学而关注章太炎,由章太炎而研究辛亥革命。(参看周武:《汇通经史之学:汤志钧先生其人其学》,《社会科学报》2014年10月9日)汤先生的大格局、大学问、大贡献,学界自有公评,许多前辈、专家已有很好的阐发,我作为受汤先生学问滋养、从中受益而稍得成长的后辈后学,没有资格说逾矩的话。前面这一段引子,只是拉杂想到,汤先生之学,所谓“博学有渊源,高谈见根柢”,此种由经学史切入近代史的研究路径,确乎是与绝大多数近代史家的最大不同所在。故而读他笔下展开的中国近代史,无论议题设置,还是资源援引,往往别出一格,大不同于一般的“近代史话语”。

汤志钧:《经与史:康有为与章太炎》上下册,中华书局2018

三

不贤识小,我只能从个人读书、研究的经验中,讲一些与汤先生有关的小事情。所谓管窥蠡测,小的故事或许可以反映汤先生大学问的一些侧面。

我的研究方向是晚清史。从研究生年代,就读汤先生的书。汤先生著述很多,《戊戌变法人物传稿》、《康有为与戊戌变法》、《戊戌变法史》、《近代经学与政治》、《戊戌时期的学会与报刊》这几种经常翻阅参考,而读得最多、最熟的一本书,可能相对生僻——《乘桴新获——从戊戌到辛亥》(江苏古籍出版社1990年),初版年份较早,印量也很少,当时北大图书馆竟然未藏,也找不到电子版,我只能从国图“馆际互借”,并复印了全本。此书近年已有新版(北京师范大学出版社2018年)。全书分四卷,主要内容是作者“在旅居日本时期搜集整理的近代史料,调查访问、讲课记录,以及由此写出的一些论文、札记”。汤先生交代此书的缘起——

中国和日本,鲸波渺渺,一苇相通,有着悠久而密切的文化交流关系,研究中国历史,就不能忽视中日的交往和日方收藏的图书档册。过去,我在整理康有为和章太炎的论著时,总感到他们留居日本的时间很长,一定有资料留存,即使是片鳞只羽,也是弥足珍贵的。1978年以后,在日本朋友的帮助下,我看到了一些留存在日本的论著、散札,更感进一步求索的必要。1983年11月,应国际交流基金会的邀请,至东京大学社会科学研究所讲学和研究,京都大学人文科学研究所也专程相邀。在日本友人的帮助下,饱览书藏,饫闻瑰诡,获得了不少可贵资料。(《乘桴新获·前言》)

《乘桴新获》新、旧版本封面

上世纪80年代,汤先生利用日本访学机会,在完成讲学任务和学术交流之外,开拓性、高效率地展开“海外访史”工作,有的放矢,而大有斩获。据其自述:“我想,这次访问恰是一次很好的机会。但时间仅六个月,书档如烟海,怎样利用这有限的时间,寻觅这无穷的资料呢?当时考虑从两方面入手:一是古籍善本,二是近代史料。”他走访日本国立国会图书馆、外务省档案馆、东洋文库、静嘉堂文库、东京大学图书馆、京都大学图书馆以京都大学人文科学研究所图书馆等重要图书机构,获得大量戊戌变法、辛亥革命时期的宝贵资料,并结合长年积累,作了详实的解读,为中国近代史学界提供了一份厚重的历史文本。

《乘桴新获》收录了一篇在晚清史研究领域很有名的文章——《关于戊戌政变的一项重要史料——毕永年的〈诡谋直纪〉》(原载《中华文史论丛》1986年第1期)。他在日本外务省档案中发现毕永年《诡谋直纪》这一重要史料,“记录政变前夕,后党环视,阴云密布,康有为、谭嗣同等筹商对策的具体情节,多为一般史籍所为载”,对于晚清政治史研究、特别是戊戌变法史研究有极大推动之功。(几乎同时,杨天石先生也通过“海外访史”,不约而同发现并利用这一史料,可见发现史料的机会实有待于有准备的头脑。参其《康有为谋围颐和园捕杀西太后确证》、《跋毕永年〈诡谋直纪〉——读日本外务省档案之一》等文。)在《乘桴新获》这本书里,我也初次读到《伊藤博文关系文书》、《宗方小太郎关系文书》、《井上雅二日记》等海外文献,以及汤先生讨论戊戌前后史事,尤其康有为、章太炎、孙中山与日本关系的一系列论文。讲学而外,兼有实行,汤先生关于“日本康、梁遗迹”调查记、与日本“辛亥革命研究会”、“孙文研究会”以及近藤邦康、小岛晋治、岛田虔次、狭间直树等东瀛学人的交往实录,原汁原味,信息量丰富。可以说,这本书启发了我对于中国近代史研究的理解,也很大程度上影响了当时的读书旨趣以及后来治学道路的选择。

众所周知,中国与日本一衣带水,在政治、经济、文化等诸多方面连带紧密,研究中国史,尤其是中国近代史,“日本因素”非常重要。我理解这里有双重的重要性:(1)近代中国和日本的现实关系非常重要;(2)现存日本的文献资料(包括日本所藏的中文图书档册、以日语文献形式留存相关史料)对研究中国近代史非常重要。正因日本因素如此重要,研治晚清史,尤其甲午至辛亥这一段历史,凡重视中、日两方面文献的综合利用,强调以互补(证)视角重建史实、解释史事者,往往取得良好业绩。在这方面,以汤先生为代表的一批前辈学者做出了极佳的示范。要知道,汤先生访学日本是在1980年代中期,《乘桴新获》正式出版是1990年,这样的学术工作,就尤显得难能可贵。用后视眼光衡之,这一册在当时绝对生僻、印量很少的学术书,其实是真正的“预流”之作,而且将在更长的时间里,显示出它的学术价值。稍后于汤先生,李廷江、李吉奎、桑兵、廖梅、茅海建、郑匡民、夏晓虹、孔祥吉、村田雄二郎等学者的工作,都是在这一条学术路径的延长线上继续掘进,将对日本所藏和日语文献中的中国近代史料的发现与利用推上新高度。

1983年,汤志钧先生在日本东洋文库书库

1983年,汤志钧先生在日本东京大学社会科学研究所作报告

我有意追随研究先进的脚步,继续这方面的探索。2008年,在博士研究生阶段,有机会赴东京大学交流访学,当时给自己设定的一个工作目标,就是努力搜寻晚清旅华日本人存世的相关传记、书信、日记以及与中国人交往的资料。在国立国会图书馆宪政资料室、东京大学图书馆、东大法学部资料室等处,我查阅了“宗方小太郎关系文书”及相关研究文献,在顺着这些线索爬梳过程中,却意外地发现:宗方文书资料的一大部分(尤其是存世日记的主体部分)竟藏在中国国内,具体地点为上海社科院历史研究所——也即汤先生所在的工作单位。而不久后,我从学校毕业,恰有幸进入这一单位,成为汤先生曾经长期担任主任的近代史研究室的一份子,并与其哲嗣汤仁泽老师成为了同事。可以说,这里面大概真有一点缘分。2014年,我和沈洁在访问汤先生时,将自己的论文《宗方小太郎与近代中国——上海社科院历史所藏宗方文书阅读札记》(《中山大学学报(社会科学版)》2013年第4期)敬呈汤先生,我想向最早启发、影响自己研究的前辈表达感念。最近手头有一本接近完成的书稿,正在修订中,拟名《旅华日本人与晚清中国——从甲午至庚子(1895-1900)》,或许在潜意识里,也有向汤先生致敬的意味。

四

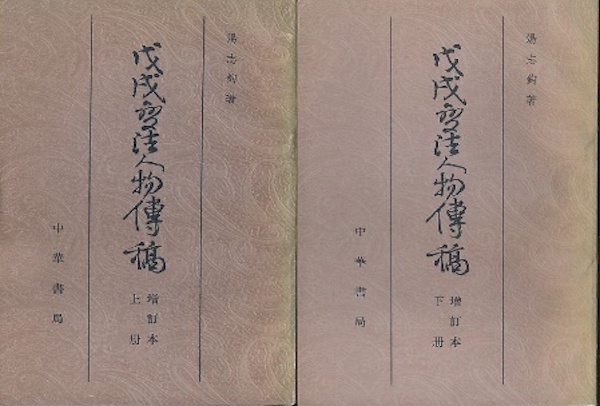

汤志钧先生学术贡献的一个重要方面,是近代人物研究以及相关史料的整理工作。汤先生的《康有为传》、《章太炎传》自不必说,他最早有一本用文言文撰写的《戊戌变法人物传稿》,1958年就投稿中华书局,当时年仅三十多岁。汤先生在接受访谈时,告诉我:“我当时写了一部稿子,叫做是用文言文写的,寄给中华书局。一寄过去,就被张静庐(时为中华书局近代史编辑组组长——笔者按)看中了,他给我出的。”(戴海斌、沈洁采访整理:《汤志钧先生访谈录》,《史林》2014年增刊)后又忆述:“盖余所撰各书,以此书缮写最具功力也。”(汤仁泽:《百岁汤志钧:为康有为、梁启超和章太炎三大思想家的深入研究探索之路》,《澎湃新闻·私家历史》2023年6月25日)该书初版于1961年4月,1982年经“大量的补充、修订、改写”后,以增订本再版。此书于我,常翻常新。

汤志钧:《戊戌变法人物传稿(增订本)》上下册,中华书局1982年

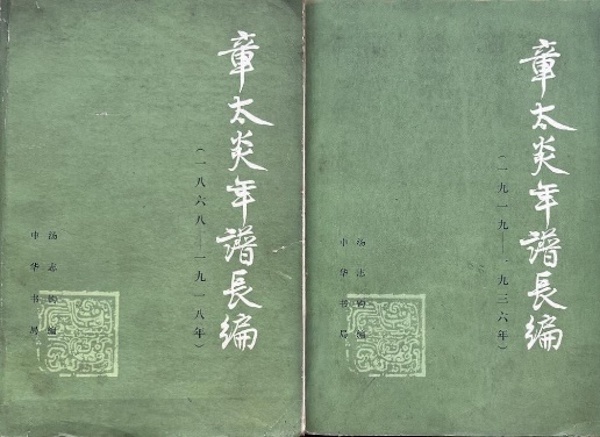

汤志钧:《章太炎年谱长编》上下册,中华书局1979年

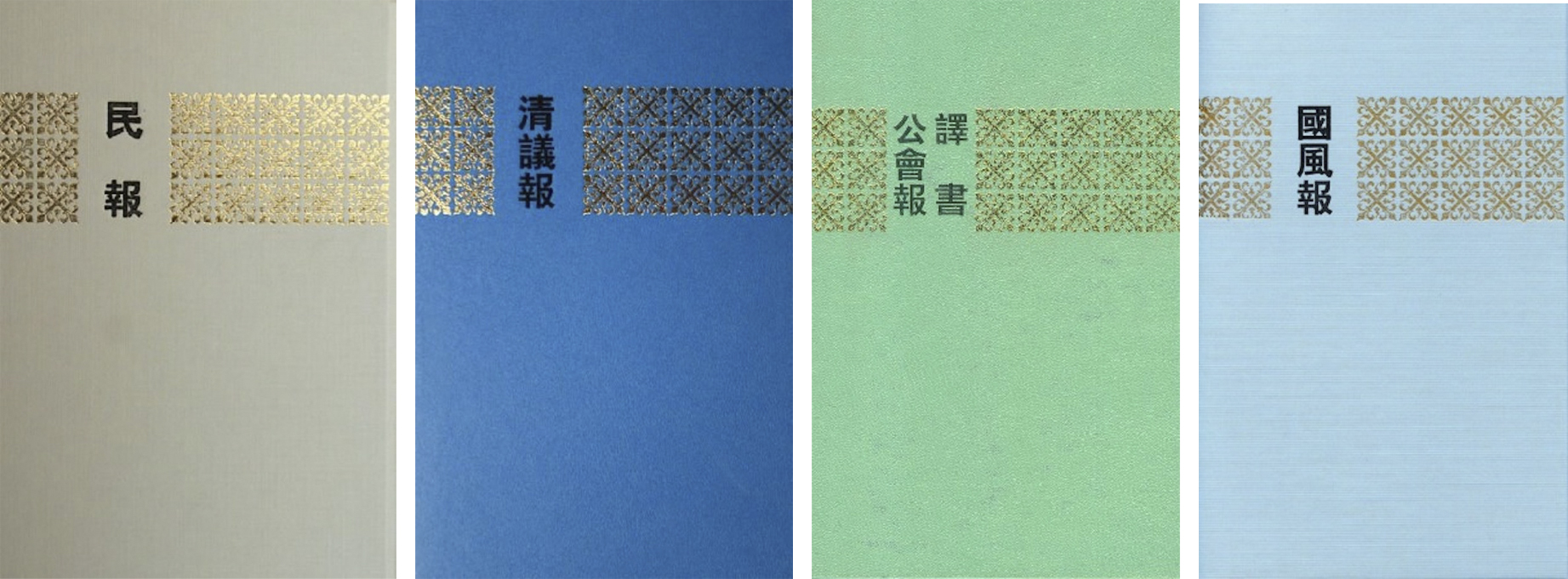

汤先生与中华书局渊源很深。据统计,汤先生是在“在书局出书最多的作者”,他在中华书局出版的图书主要围绕康有为、章太炎的研究,一共有12种,其中著作八种,编纂整理的近代人物文集和日记4种。(欧阳红:《汤志钧先生与中华书局》,《澎湃新闻·私家历史》2023年9月24日)中华书局长期经营的、在近代史学界有深远影响的“中国近代人物文集丛书”“日记丛书”,汤先生做了很多工作。出于其手的《陶成章集》、《王韬日记》(与方行先生合编)、《康有为政论集》、《章太炎政论选集》、《章太炎年谱长编》,都是我常置案头的必备书。尤值得一提的是,汤先生和顾廷龙先生沟通合作,利用上海图书馆藏近代期刊资源,主持出版《中国近代期刊汇刊》,包括《强学报》《时务报》《湘报》《清议报》《新民丛报》《民报》《译书会公报》《实学报》《昌言报》《集成报》《国风报》等十余种。这套书自上世纪九〇年代初由中华书局陆续影印刊行,对于专门的报刊史研究、或更广义的近代史研究,产生非常大的影响。可以说,在报纸期刊电子数据库成熟流行之前,这是学界最为倚重的一套报刊资料丛书,从中开出许多研究题目,泽惠数代学人。

极度注重史料工作,是汤志钧先生鲜明的学术风格。从汤先生丰富的著述目录,就可以看到他在近代人物文集、日记、年谱编纂与近代报刊搜集、辑印方面,前路先驱,贡献卓著。从1982年到2018年,汤先生与其子汤仁泽花费36年的时间,合力编成20卷本、总字数1500余万字的《梁启超全集》(中国人民大学出版社2018年),更可谓集大成之作。汤先生从事此类工作,好像全然没有他人操作“重大项目”的那种俨乎其然,其看待史料工作,包括这一部获誉“目前为止规模最大、最全面的梁启超著作集”,态度似极平易:“1994年,我70岁的时候退休了。退休以后还是坚持不懈地写些东西,继续编纂《梁启超全集》,反正我也无所谓退休不退休。研究总是要看史料的,史料这个东西,现在没有用,将来也是有用的,就是看它有没有需要,将来值不值得研究,有用就抄下来。”(《汤志钧:我的学术生涯》,《澎湃新闻·私家历史》2019年6月10日)史学大家陈垣在谈到资料工作和工具书时说:“兹事甚细,智者不为,然不为终不能得其用。”(《中西回史日历序》)汤先生长期坚持、全力投入的近代史料事业,秉持的也是一份朴素而彻底的学术观念,自己任其劳,居其难,而使读者受其逸,乐其易,学术“公器”乃得公用,最终实现人我两利。

汤先生的史料工作和研究工作,不是两截的、疏离的,而始终是紧密结合、彼此促进的。他在处理史料问题时,尤其注意与历史问题的结合,通过细节厘清,从而解决问题。这是令我感受最为深刻的。前面提及“乘桴新获”之域外史料、章康研究之传记史料,都有很多这方面的例证。此处可再举一些很小的例子。汤先生对报刊史料尤多加以措意,即出于他深感到的“近代和古代的不同”——

古代主要看人物结集和史传记载,近代则报刊林立,时有借经言事之作,而这些“时评”,很多在“结集”时刊落,有的著作还倒填年月,引起误解。例如章太炎早年在《时务报》发表的《论亚洲宜自为唇齿》《论学会大有益于黄人亟宜保护》,在《经世报》发表的《变法箴言》等都没有收入《章氏丛书》。在《国粹学报》第二年丙午第八、九号连载的《诸子学略说》,虽在《国学讲习会略说》《章太炎文钞》辑入,《丛书》还是刊落了。……章氏《致柳翼谋书》说“今《丛书》中已经刊削,不意浅者尤陈其刍狗”,表明他是故意“刊削”的,是为了“十数年前狂妄逆作之论”而“刊删”的。可知对近代人物的评论,不能限于结集所载,还应注意早期报刊所载。(《经与史:康有为与章太炎》,前言,第1页))

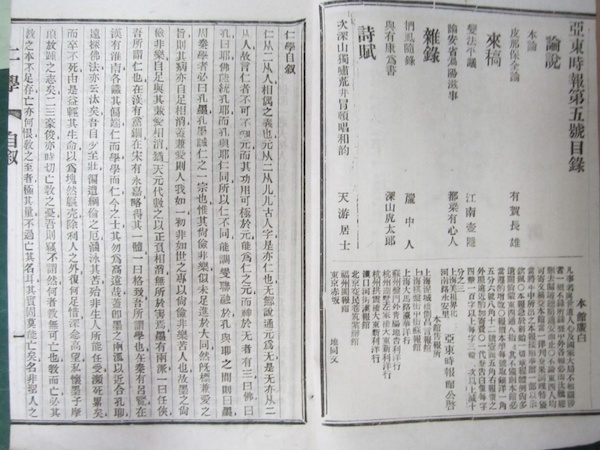

汤先生是大陆学界对近代文献的“版本校勘”问题最先有所敏感、并在研究实践中多所创获的学者之一。此类研究意识,在文献学蔚为显学、谁都可以高谈几句“文本批判”的当代,似乎卑之无甚高论,但言之甚易,行之甚难,汤先生借助其版本目录学、校勘学和出版史研究领域长期积累的功力,有针对性地处理近代文献的疑难问题,并直接推进相关研究的工作,至今仍有其前瞻性和典范意义。(参阅《近代史研究和版本校勘、档案求索——〈戊戌政变记〉最早刊发的两种期刊》,《历史档案》2006年第2期)此前,我曾经讨论过晚清日本人在华所办中文报纸《亚东时报》的问题,这也是《清议报》而外,最早发表谭嗣同《仁学》的一份报纸。关于这份报纸,既有研究多模糊影响之词,且有很多因袭的说法。汤先生在研究《仁学》版本时,已注意到这份报纸,考证指出《亚东时报》上发表的《仁学》,系唐才常所藏谭氏稿本或另一抄本,与较早前《清议报》连载者各属于不同底本。(《〈仁学〉版本探源》,《学术月刊》1963年第5期)这篇论文并非专门的报刊史研究,也不是仅从报纸本身就事论事的研究,特别注意前后左右基础史实的厘清,对我们了解《亚东时报》创办、编辑、发行过程中的人事变化极有助益。坦白说,汤先生这种元元本本、实事求是的研究,是我最欣赏,也最觉受用的。从这样一篇篇幅不大、但言之有物的文章中,得到的收获,要比那些喜欢标榜自己是XX史、从XX视域出发、用XX方法、XX理论的研究大得多。

《中国近代期刊汇刊》书影

谭嗣同:《仁学自叙》,《亚东时报》第5号,光绪二十四年五月初七日(1898年6月25日)

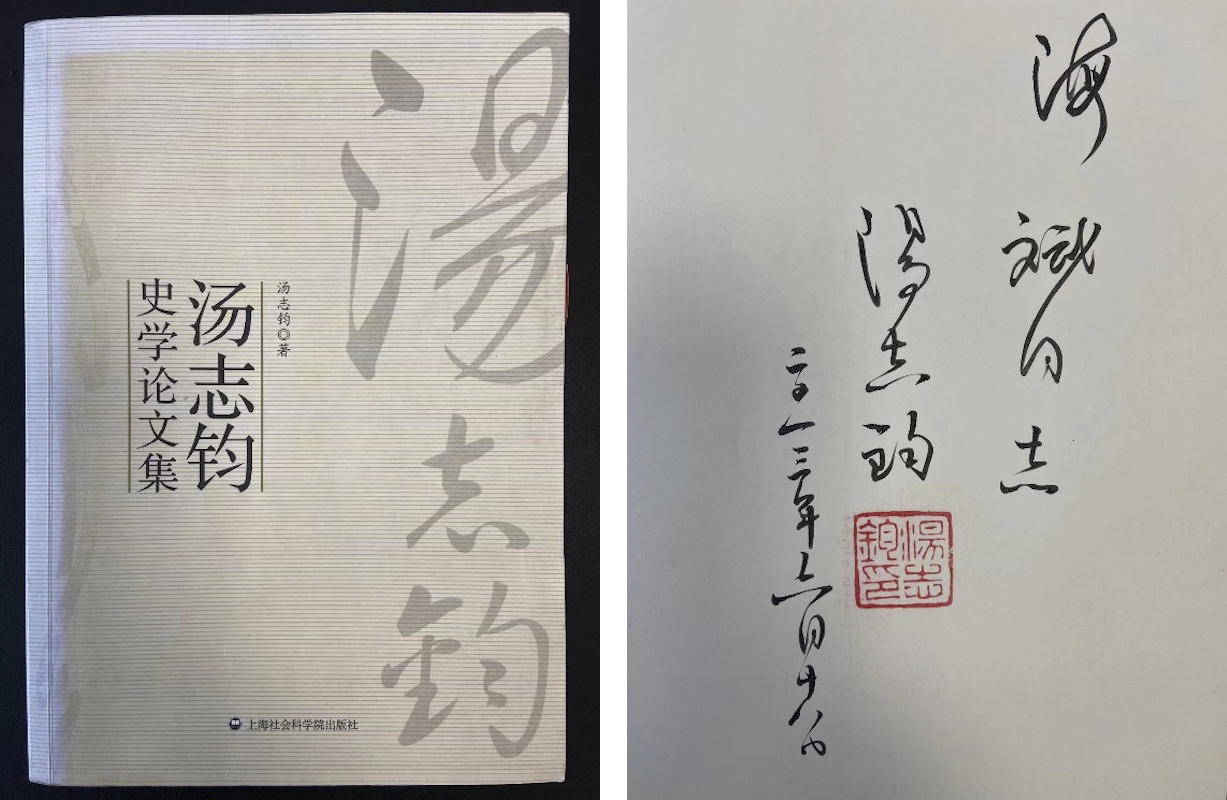

古语云“私淑高风重拜谒”。我从汤先生处得到的教益,主要来自他的文字文章,汤先生先后出版的著述,从吾所好,都力所能及收集,可能不下十余种。但直接拜谒汤先生的机会不多。2009至2015年,我在上海社科院历史所工作期间,先生已经退休,平时也很难见到。幸运的是,有过两次难忘的经历,得以亲炙謦咳,沐其高风。一次是十年前,2013年6月18日,历史所为汤先生祝贺九十大寿,汤先生专程来所,做了非常精彩的公开讲演,回顾其漫长而丰富的学术生涯,引文用典,信手拈来,而语带诙谐,尤见精神。这是我第一次见到汤先生,并获赠当年出版的《汤志钧史学论文集》(上海社科院出版社2013年),扉页有汤先生亲笔题签,于我而言,是一份极为珍视的纪念。

汤志先生题签的《汤志钧史学论文集》(2013年6月18日)

第二次是2014年1月14日,我和沈洁一起至天山西路汤先生寓所,差不多用了一个下午的时间,与汤先生面对面进行了一次比较深入的学术访谈。这次访谈没有任何背景,完全是我们自行起意,出于对于汤先生学问的尊敬以及向汤先生问学的动力而进行的。因为汤先生实在辈分太高,我们事先都很紧张。我提前拟议了访问提纲,能问什么、问到什么程度,心里都没底。但见到汤先生后,事情比预想的要简单和顺利。汤先生态度亲切、思路清楚,小叩辄发大鸣,实归不负虚往,我们听到了很多,也学到了很多。访谈当时,汤仁泽老师也一直在场,并给予了很多帮助。访谈结束后,汤先生还带我们参观了他的书房。印象中,书桌临窗,小而整洁,书房藏书不多,都归置于老式木质书柜中。汤先生当时似乎正在为中华书局修订《陶成章集》,随手抽出一些相关资料,为我们展示,特别说明修订内容的一些细节。访谈记录后经整理,在《史林》发表(戴海斌、沈洁采访整理:《汤志钧先生访谈录》,《史林》2014年增刊),似乎得到不少读者的注意。这个工作微不足道,但能保留一份有关汤先生“求学与治学经历”相对详尽的口述记录,弥足珍贵,令人欣慰。

与汤先生合影,右为沈洁(摄于2014年1月14日)

时间悄然又过去了十载。本年夏天,我们曾非常欣喜地迎来汤先生百岁华诞,我到会庆祝,表达敬意,深感与有荣焉。然而,岁暮天寒,音容宛在,斯人遽逝。12月29日,在汤先生追悼会上,汤仁泽老师引用乃父自嘲句“闭户甘寂寞,启卷苦饾饤”,而谓“他用自己的方式诠释人生”、成为“他们那一代读书人艰苦卓绝的缩影”。古人讲“人生芳秽有千载,世上荣枯无百年”。汤先生跨越了百岁人生,这是以读书、著述为安身立命的百年,有过艰苦卓绝的经历,也有等身著作的余泽,终可谓华枝春满,天心月圆。

默诵追悼会上那一幅挽联:“七十载治学著述等身史苑永留盛誉;一百年修德儿孙满堂绝学幸有传承。”我想起清儒顾炎武告诸生门人语:“与君辈相处之日短,与后世人相处之日长。”(《日知录》)近人张舜徽先生本于此义,生前亦作有“吾离后人近,而离今人远”之言。(《爱晚庐随笔》)此处“长”“远”所指,皆就学术、著述而言。在此意义上,汤先生卓然成家,已然不朽。吾后辈小子,读其书,念其人,见贤思齐,能无勉乎?

“庆贺汤志钧先生百年华诞暨汤先生学术思想研讨会”现场(摄于2023年7月9日)

挽联:“七十载治学著述等身史苑永留盛誉;一百年修德儿孙满堂绝学幸有传承。”(摄于2023年12月29日)

汤志钧先生著作

附识:本文据“庆贺汤志钧先生百年华诞暨汤先生学术思想研讨会”上的发言记录改作,写定于2023年12月30日,即汤志钧先生追悼会后次日。