上海都市化180年|上海方言“进化史”

清道光二十二年农历七月二十四日,公历1842年8月29日,南京下关江面,拥有60门大炮的英军军舰“汗华丽”号(Gornwallis)上,大清特派钦差大臣、广州将军爱新觉罗·耆英神情严肃,反复翻阅着这份名为《南京条约》的文件。这份条约的第二条赫然写着:“自今以后,大皇帝恩准英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。”他可能没想到,这五处港口的最后一处——上海——当时隶属松江府的小县城,在180年后的今天成了中国的经济中心。

发生翻天覆地变化的自然也包括语言。上海开埠是上海方言发展的一个重要时间节点,开埠前对上海方言集群影响最大的是地理与行政因素,而开埠后则是移民与经济因素。如今所谓的“上海方言”,狭义上仅指“上海市区方言”,主要指上海市中心区范围内通行的话。根据八十年代的行政区划,至少包括十个行政区:黄浦、南市、卢湾、徐汇、长宁、闸北、静安、虹口、杨浦、普陀。“上海市区方言”一定程度上是开埠后逐渐形成的。广义上讲,“上海方言”也指整个上海境内的方言,还包十个“郊县”:上海县、嘉定县、宝山县、川沙县、南汇县、奉贤县、松江县、金山县、青浦县、崇明县(许宝华、汤珍珠,1988:2)。目前学界一般将上海地区的方言分为五片:市区片、崇明片、嘉定片、松江片、练塘片(陈忠敏,1992;许宝华、汤珍珠、陈忠敏,1993)。

在上海地区方言形成的过程中,最为重要的地理界限是吴淞江(古称松江,为《禹贡》三江之一),松江片与嘉定片的分界跟河流走向基本吻合。两片最明显的区别是声调的个数:松江方言有8个声调,而嘉定方言只有6个。嘉定“懂”“冻”,“动”“洞”分别同音,而松江各不同音。此外松江有内爆音(implosive),如“报”和“丹”的声母。发音时声带振动喉部下沉,但气流并非从肺部呼出,而是口腔气流向内吸入,因此也称“吸气音”。松江的入声韵母也比嘉定多,如“渴”“刻”,“壳”“哭”分别不同音,但嘉定都同音。

为什么上海地区方言分区的第一界限是吴淞江,而不是如今河面更宽、更广、直入大海的黄浦江呢?这里涉及一段“黄浦夺淞”的河道变迁史(李敏、段绍伯,1996)。明人归有光《三吴水利录》中讲:“吴淞古江,故道深广,可敌千浦。”嘉庆《上海县志》记载吴淞江“唐时阔二十里,宋时阔九里、后渐减至五里、三里、一里。”今市区河宽仅50至70米,从中便可看出吴淞江唐宋至今的巨大变迁。

吴淞江边青龙镇(原址在今青浦华新镇一带)的兴衰正见证了这段吴淞江不断雍塞的历史(邹逸麟,2007)。青龙镇的工匠们接到吴帝孙权的命令,正在江边赶制一艘名为“青龙”的巨舰(朱伯原《续吴郡图经》)。不久后,这艘“青龙”巨舰就将沿着吴淞江驶入大海,实现吴帝的野望。青龙镇一带,北临吴淞江,东濒大海,从上海到苏州、松江的海船都经此江出入。因其优越的内河航运地理位置,青龙镇成为商贸重镇。北宋元丰七年(1084年)成书的《吴郡图经续记》卷中云:“今观松江正流下吴江县,过甫里,迳华亭,入青龙镇,海商之所凑集也。”这说明至北宋元丰年间,青龙镇海上贸易已十分发达,时人甚至誉之为“小杭州”。但至迟在元祐年间(1086年—1094年),吴淞江已开始淤塞。苏轼在《进单锷吴中水利书状》里说:“(松江)上游泄水艰噎不快……海之泥沙随潮而上,日积不已,故海口湮灭,而吴中多水患”。其实早在嘉祐年间(1056年—1063年),昆山人韩正彦就开挖了吴淞江下游的“白鹤汇”,把弯曲的河道拉直,吴淞江主流逐渐开始甩开青龙镇(张修桂,2007)。到了南宋,吴淞江淤塞进一步加剧,航运贸易中心移至今十六铺、小东门一带。元代,青龙镇完全失去港口的功能,成了赵孟頫《谒青龙文庙》中记载的“前朝有胜迹,遗碣在荒茅。民识青龙舰,树倾黄鹤巢。”明初夏元吉治水时,放弃对吴淞江本身的治理,导淀山湖水通过黄浦江至吴淞口直接出海,吴淞江彻底成为黄浦江支流,黄浦江水系形成(傅林祥,1998)。

吴淞江作为一条天然的地理界限,也反映在两个方言片的行政归属上。吴淞江北岸今嘉定片方言的范围唐时属苏州昆山县,南宋嘉定十年(1217年)分昆山县东境置嘉定县,属两浙西路平江府。清雍正三年(1725年)分县境东部置宝山县,当时嘉定县、宝山县皆隶属江苏布政司苏州府太仓州。南岸的松江片方言范围,唐以前为昆山县地,唐天宝十年(751年)始置华亭县。华亭县北宋时属两浙路秀州,南宋时为两浙西路嘉兴府管辖。元至元十四年(1277年)于县置华亭府,后改为松江府,即为江浙行省北部松江府。

松江片方言覆盖的面积最大,可按声调调类的归并及调值特点再分三小片:松江小片、上海小片、浦东小片。松江小片的特点是8个调;上海小片的特点是7个调,“动”“洞”同音读一个升调;浦东小片也是7个调,“动”“洞”同音但读一个平调。可见,对上海方言片区的划分不能以黄浦江为界先简单区分浦东和浦西方言。此外,上海西部有淀山湖阻隔,使得青浦西南的练塘、小蒸、蒸淀、西岑、金泽、商榻等地的练塘片方言又有很大不同。最典型的是存在“送气分调”现象,如“早”和“草”声调不同。崇明则“孤悬海外”,方言更接近启东、海门。如崇明片称呼祖父为“公公”,祖母为“婆阿”或“亲婆”;嘉定片多叫“大爹”和“亲妈”;松江片多叫“大大”和“阿奶”。

移民与经济

接着重点来讲市区片,也就是如今一般意义上的“上海话”,学界一般称前文提及的“上海市区方言”。

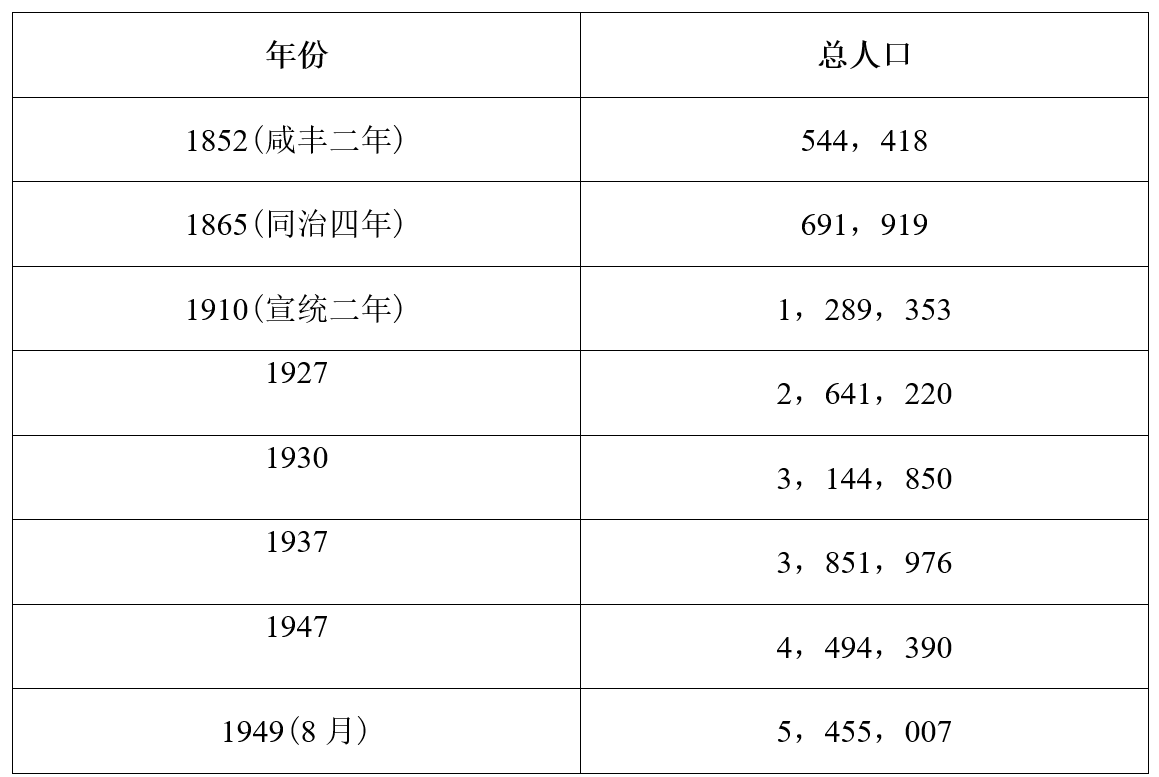

1843年开埠后,大量移民涌入上海。这是上海方言历史上一个非常重要的转折点,主要是人口数量及人口构成。下表据邹依仁(邹依仁,1980:90—91)的材料整理了1852年至1949年上海地区的人口变化。

此处总人口统计范围包括:1843年开埠,英国殖民者霸占外滩以西一带土地,设立英租界;1848年美国殖民者霸占虹口一带土地,设立美租界;1849年法国殖民者霸占上海县城与英租界之间的一带土地,设立法租界;1863年英租界与美租界合并为公共租界。从1863年至1945年,上海是由公共租界、法租界以及除租借以外的南市、闸北、浦东和附近郊区的“华界”等三个部分组成的。(邹依仁,1980:1)

从上表可知,在1852—1949年不到一百年的时间内,上海地区的人口净增加了490多万。移民来源统计进一步显示,上海人口的增长主要靠的是外来移民,而不是本地人口的自然增长(邹依仁,1980:114—117)。1947年和1949年上海的非本地籍人口分别占总人口的79%和85%,大约有400余万人是移民或移民后裔。而外来人口中,江苏、浙江人口占多数,如1936年在“华界”的200万人口中,其中本地籍人口仅为51万,江苏籍却为86万,浙江籍为41万,江浙两省的人口数约占到了“华界”总人口数的63.5%。

上海市区方言的底层原是松江片的特征,但伴随着大量移民,上海方言开始受到周边吴语的大量渗透发生特征混杂,逐渐脱离了原本的松江话底层(陈忠敏,1995)。最主要的是来自苏州和宁波两者的特征。早在1917年,姚公鹤(1917:19)就说:“上海五方杂处,语言庞杂,不可究诘。”他还将当时上海的语言分为五类:广东话、宁波话、苏帮话(他称为“地主也”)、北方话和本地话,又说:“上海土语,除城南、城西一带,尚有完全土著外,其余一变再变。所有上海白者,大抵均宁波、苏州混合之语言,已非通商前之旧矣。”影山巍(1928:702—703)还认为,上海话里,苏州系的语音占75%,宁波系的语音占10%,广东系统语音占0.5%,其他语音占14.5%。(以上姚公鹤及影山巍引文转引自石汝杰,2012)这里足见苏州、宁波对上海之影响(石汝杰,2012;平悦铃,2023)。

具体举例来说,如赵元任(1928/1956:82)在吴语研究的开山之作《现代吴语的研究》中讲上海方言有新旧派之别,新派分类近似苏州,旧派近似浦东。如旧派“王”和“房”混同,而新派则分,前者是松江片的特征,后者则是苏州方言的特征。又如在代表开埠前的上海方言——英国传教士艾约瑟(Joseph Edkins,1823-1905)编写的《上海方言口语语法》(A Grammar of Colloquial Chinese, as Exhibited in the Shanghai Dialect)(1853第一版,1868第二版)中,第一人称复数是“我伲”(原文作“我你”),而如今作为上海标志的“阿拉”则来源宁波方言。这些材料都为我们研究开埠前后上海方言的区别及发展,尤其是如何受苏州及宁波方言影响,提供了细节饱满的观察窗口。

1870年代,上海,剃头店。

问题是这一阶段上海移民来源众多,苏州和宁波与的移民在数量上并不占优,何以上海方言受这两者的影响最深呢?答案是经济。在明清时期太湖流域的城市等级序列中,苏州一直起着“中心地”(central place)的作用。中心地是指在交通网络上(就苏州而言主要是运河)处于最关键位置的、能够向周围区域的消费者提供各种商品和服务的地点(Christaller,1933)。经济的繁荣带来文化的强势,松江人韩邦庆用苏州话创作《海上花列传》就是一个例证;又如《九尾龟》中章秋谷质问三位扬州姑娘为何假充“苏州人”也是一例。文学史上很多所谓“苏白小说”,绝大多数是在清末民初的上海出版发行的。宁波人则是依靠其“过账码头”的雄厚财力,在开埠后上海的钱庄业、新式银行业中占据主导。所谓“过账”,即划账,是今银行业“票据交换”的前身,其中使用的“过账簿”是往来存折的变形。甬商十分重视同乡权益与民族权利,其成立的四明公所及上海最早的新型同乡组织——宁波旅沪同乡会,都在近代上海大放异彩(李坚,1999)。

未完的“洋泾浜”

综上可见,“上海市区方言”的形成与演变过程相对其他片更为复杂。一些学者认为它与周边吴语有显著区别,更像是一个方言岛:钱乃荣(1998)称为“城市方言中心岛”;游汝杰(2006)称为“混合型的城市方言”;石汝杰(2012)称为“城市准方言岛”。名称虽有不同,但都旨在强调上海市区方言与周边吴语相异的语言特点,最为典型的是入声韵数目急剧收缩,以及声调数量减少为5个。总体来说,“上海市区方言”呈现出吴语色彩日渐淡化、官话成分逐渐增加、与郊区方言差距迅速拉大的面貌。在新修订的《中国语言地图集》中,上海方言甚至已从原本的苏沪嘉小片中独立出来,形成“上海小片”(汪平,2006)。

但这个进程远远没有结束。在20世纪中期以后,随着自发移民浪潮的减弱与“推普”政策的加强,普通话成为对上海市区方言最大的影响源。近来的一些调查显示,普通话的影响正处于全面加速之中。如“微信”与“威信”同音,“岳飞”的“岳”同“月”,“摄影”的“摄”字的读法五花八门,“如果”的“如”读成[l]声母,“我”丢失鼻音声母,“静安寺”的“静”读成塞擦音声母(即同普通话“静”之发音方法类似),例子还有很多。

共时来看,如今的“上海市区方言”已形成显著的社会分层,同说话人的家庭移民来源、年龄、性别、受教育程度都有很大关联。如以“瑞”字为代表的一批字普遍存在异读,年纪越大的人越容易使用苏州变式(同“残”),之后本土变式(同“传”)的使用频率开始增加,最新趋势是开始使用普通话折合变式(类似[u]和[ei]的组合);且这种趋势在20岁至40岁的女性中尤为明显(史濛辉,2016)。又如对“父亲”的面称,宁波移民倾向使用“阿伯”,苏州移民倾向使用“爹爹”,而年轻人更倾向使用和普通话一致的“爸爸”;此外,男性比女性更倾向使用祖籍地形式(平悦铃,2020)。上海市区方言的共时变异同这些社会参项的关系是目前上海方言研究中的一个热点。

变化是绝对的。当所谓的“上海市区方言”愈发异化,我们大可给其按上“洋泾浜”的称号,来指责大家说当地话不纯粹、不标准。但“洋泾浜”本是一个语言学术语,并不带有价值判断。

洋泾浜语是指由两种或多种不同语言频繁接触而杂糅成的语言,其使用范围非常有限,通常只使用于说不同语言的人有必要相互交际的场合。“洋泾浜”位于原上海县城北面,是英、法租界的分界线,沿岸是当时上海商业最繁华的地段。当时为了方便贸易,发展出一种所谓的“洋泾浜英语”,即pidgin English(皮钦英语),又因pidgin与pigeon(鸽子)读法和拼法都相似,也被误称为“鸽子英语”。“洋泾浜英语”主要都是为了与洋人做买卖而产生的,不光只出现在上海,也见于其他当时对外贸易兴盛的城市,如广州、香港、宁波等地。1873年《申报》上连载了一篇名为《别琴竹枝词》的文章,作者叫杨勋(少坪)。他将19世纪流行于上海地区的“洋泾浜英语”词汇与汉语进行杂糅,创作了一百首竹枝词,共涉及英语词近四百条,另含个别葡语词,注音汉字总计约八百例。如第一首是:生意原来别有琴,洋场通事尽知音。不须另学英人字,的里(三)温(一)多(二)值万金。其中“别(有)琴”是pidgin的上海话音译,“的里”“温”“多”分别则是三、一、二(three,one,two)的音译(周振鹤,1996)。时至今日,上海方言中仍有不少“洋”词,《上海方言词典》(许宝华、陶寰,1997)中有多达48个条目,如“洋袜”“洋火”“洋机”“洋铅桶”“洋泡泡”,还有“洋盘”——指不识货继而上当受骗的人。

不妨将所谓的“洋泾浜”视作是一种方言多样性的体现。虽然“洋泾浜”早已填平成了延安东路,但正是这些不纯粹、不标准见证了上海的变迁与发展,尤其是开埠以来同西方经济文化全方位的接触与融合。从语言演变的角度看,今天的“洋泾浜”也可能成为明天的“正宗”方言,而我们今天所认为的“正宗”方言,又何尝不可能是百年前的“洋泾浜”呢?“正宗”与“洋泾浜”都只不过是文化多样性的一个面相。

清道光二十二年农历七月二十四日,公历1842年8月29日,南京下关江面的“汗华丽”号上,大清特派钦差大臣爱新觉罗·耆英已然在《南京条约》上潦草地签好了名字。走上甲板,天气有些闷热,他向南眺望,如释重负地叹了口气。但他不知道,上海这座城市的命运齿轮已被悄然拨动。

参考文献

陈忠敏,1992,上海地区方言的分区及其历史人文背景,《复旦学报》(社会科学版)第4期,101—108。

陈忠敏,1995,上海市区方言一百五十年来的演变,载《吴语和闽语的比较研究》,18—31,上海:上海教育出版社。

傅林祥,1998,吴淞江下游演变新解,《学术月刊》第8期,89—94。

李坚,1999,上海的宁波人研究(1843—1937),博士学位论文,华东师范大学,上海。

李敏、段绍伯,1996,吴淞江的变迁和改道,《学术月刊》第7期,105—107。

平悦铃,2023,《移民背景与上海城市方言的形成》。上海:复旦大学出版社。

钱乃荣,1998,上海城市方言中心的形成,《上海大学学报》(社会科学版)第3期,28—35。

石汝杰,2012,现代上海方言的多种来源和方言岛理论,《中国言语文化学研究》创刊号,89—101。

汪平,2006,再说上海话的分区,《方言》第3期,278—280。

许宝华、汤珍珠,1988,《上海市区方言志》。上海:上海教育出版社。

许宝华、汤珍珠、陈忠敏,1993,上海地区方言的分片,《方言》第1期,14—30。

许宝华、陶寰,1997,上海方言词典。南京:江苏教育出版社。

游汝杰,2006,上海话在吴语分区上的地位——兼论上海话的混合方言性质,《方言》第1期,72—78。

张修桂,2007,青龙江演变的历史过程,《历史地理》第22辑,335—342。

赵元任,1928/1956,《现代吴语的研究》,北京:科学出版社。

周振鹤,1996,别琴竹枝词百首笺释,载《随无涯之旅》,296—323。北京:三联书店。

邹依仁,1980,《旧上海人口变迁的研究》。上海:上海人民出版社。

邹逸麟,2007,青龙镇兴衰考辨,《历史地理》第22辑,331—334。

Christaller, W., 1933. Central Places in Southern Germany (C.W. Baskins, trans.). 1966. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Edkins, Jpseph. 1868.A Grammar of Colloquial Chinese, as Exhibited in the Shanghai Dialect (Second edition). Shanghai: Shanghai Presbyterian Mission Press.