日本战犯笔供中记录的毒气战

第二次世界大战结束后不久,中华人民共和国在辽宁省抚顺和山西省太原设置了战犯管理所,所收容的日本战犯承认自己犯下的罪行,进行反省、道歉,并整理成文字,也就是亲笔供述书。近年来,中国中央档案馆影印出版了《中央档案馆藏日本侵华战犯笔供选编》第1辑(50卷)、第2辑(70卷),公开了大部分供述书。

这些供述书是详细传达最前线的战场上真实状况的史料,作为历史研究,对其进行具体的分析和探讨应成为今后的课题。与此同时,亲笔供述书是日本战犯在战犯管理所长期拘押的特殊情况下完成的,所以,供述书是否是为了获得减刑或免予起诉以迎合中方而作的记述,或是否是被中方“洗脑”的结果等,诸如此类,从战犯们回到日本后就被反复质疑,这样的言论正确与否,也需要加以验证。

因此,在本研究中,笔者首先确认亲笔供述书中的详细内容,从中提取10个有关毒气战的实战事例,与现存的日军资料相对照,详细分析其实况,同时对他们记载内容的可信度进行评价。例如,关于华北的事例,对1938年春台儿庄及其周边的毒气战实况加以分析研判,了解日军使用催泪剂的具体详情。另外,关于华南的事例,先行研究对于1939年11月至1940年3月期间的翁英作战只有零星判明,本研究则将进一步阐明日军在华南实施了包括糜烂性毒剂在内的毒气战。

在中国国民政府的BC级战犯审判中,武汉军事法庭是唯一起诉追究日军毒气战的,本研究将对同类的战犯犯罪事例进行比较,反思战犯管理所对战犯们采取的措施和战犯们亲笔书写供词的意义。

但是,由于日军在战败时有组织地销毁了大量的文件,现存的资料和记录只不过是冰山一角,与亲笔供述书的记载内容直接一致的日军资料几乎难以得到确认。特别需要提出的是,抚顺和太原的战犯中,除了原宪兵队相关人员以外的原日军军人多数隶属第三十九师团和第五十九师团,相关的战斗详报和阵中日志等记录几乎没有留下,资料条件非常受限。但是即便如此,也可以通过收集显示当时状况的资料,或利用参加同一作战的其他部队的记录等相互印证。也就是说,本研究探讨的亲笔供述书,是根据对现存的日军资料进行仔细发掘、调查的基础上,作为可以成为实证性研究对象的事例而提出的。

日本关东军在哈尔滨设立731部队驻地

一、日本陆军的毒气武器和毒气战的时期划分

第一次世界大战之后,日本陆军采用了欧美列强开发的化学剂,根据毒性标注代号,开发并生产毒气弹,填充喷嚏剂的称为赤弹,填充糜烂性毒剂的称为黄弹;关于放射筒,将填充喷嚏剂的放射筒称为赤筒,将填充催泪剂的放射筒称为绿筒或催泪筒等。

目前,从日军资料中可以确认,日军在中国战线使用过的化学剂有糜烂性毒剂、喷嚏剂和催泪剂。首先,我们来看一下日军毒气武器的种类:关于糜烂性毒剂,日军开发了黄弹(填充等量混合的硫磺芥子气和路易氏气)射击、硫黄芥子气撒毒(毒气战部队撒布)和雨下(从飞机上撒布)的方法。暴露于糜烂性毒剂的液滴和气溶胶后,眼睛和呼吸器官等粘膜将受到伤害,皮肤变红后伴随剧痛产生水疱而糜烂,严重时会致死。

其次,关于喷嚏剂,开发了填充二苯氰胺的赤弹、赤筒、手榴弹的使用方式。二苯氰胺在常温下是固体,所以赤弹是在着陆时产生爆炸,赤筒是通过点火加热,成为微粒子扩散。人体吸入后,除陷入剧烈的痛苦状态外,有时还会呕吐(因此也被称为呕吐剂),失去战斗能力。但是,二苯氰胺并不是“非致死”,陆军科学研究所的毒气研究员解释说,其毒性与窒息剂的光气相当,高浓度吸入时,会因呼吸器官受到损伤而死亡。事实上,在日军资料中,有关于中国士兵喷嚏剂中毒症状的记述:“甚者,有鼻口出血,窒息死亡者。”日军常用的赤筒分为大、中、小三种;使用催泪剂的毒气武器有绿筒(催泪筒,有甲、乙、丙三种类型),还有手榴弹等。

1937年,淞沪会战期间,侵华日军佩戴防毒面具进入战场

抗日战争全面开始以后,违反国际法的日军毒气战,根据战争的态势扩大,可划分为五个阶段,这是本文讨论展开的前提。

第一阶段:1937年7月至1938年3月。1937年7月28日,参谋总长闲院宫载仁亲王以“临命第四百二十一号”,向中国驻屯军司令官发布命令,许可在北京和天津地区使用催泪筒(绿筒)。此后,日军在中国战场上开始使用催泪筒,现地部队则要求许可使用更有威力的毒气武器。

另外,1937年7月,参谋本部即指出,中国军队“极度恐惧优良装备、化学武器等”,与中国军队的战斗方法,“可以尽量使用优良装备、化学武器”。这份文件,作为说明中日战争全面爆发时,参谋本部对化学武器(毒气武器、烟雾剂、燃烧弹等)的认识而受到关注。

第二阶段:1938年4月至同年11月。1938年4月11日,闲院宫参谋总长向华北方面军司令官、驻蒙兵团司令官发布“大陆指第一百一十号”,许可在与山西省相邻的山地使用喷嚏剂(赤弹、赤筒)。此后,日军在中国战场开始使用喷嚏剂,在武汉攻略战中,大范围地使用,另外,第二十一军在广东攻略战中也使用。

第三阶段:1938年12月至1940年7月。日军大规模使用喷嚏剂的同时,毒气武器的使用扩大到糜烂性毒剂。1938年12月2日,武汉攻略战刚结束,闲院宫参谋总长向华北方面军司令官、华中派遣军司令官、第二十一军司令官发布“大陆指第三百四十五号”,许可使用赤弹、赤筒、催泪筒。此后,在战斗力容易消耗的战略性持久战中,喷嚏剂被大规模且日常性地使用。

1939年5月13日,闲院宫参谋总长向华北方面军司令官发布“大陆指第四百五十二号”,命令在山西省内的偏远地区使用糜烂性毒剂等“特种资材”,研究其作战上的价值。据此,可以确认同年7月以后,山西省内地面部队和航空部队开始使用糜烂性毒剂(黄弹、投掷黄弹)。另外,1939年12月末至1940年1月上旬,可以确认日军在华南也使用了糜烂性毒剂。

经过以上糜烂性毒剂的实验性使用,1940年7月23日,闲院宫参谋总长向中国派遣军总司令官和华南方面军司令发布“大陆指第六百九十九号”,许可全面使用含有糜烂性毒剂(雨下除外)的毒气武器。

第四阶段:1940年8月至1942年6月。1940年8月下旬,八路军在华北展开的有组织的大攻势“百团大战”,到1942年6月5日,美国总统罗斯福发出警告,如果日本继续向包括中国在内的同盟国使用毒气武器,将视为对美军的使用而对其进行报复,这是包括大规模使用糜烂性毒剂在内的日军毒气战在中国战场上最激烈展开的时期。另外,1941年12月日本对美、英、荷兰开战后,进攻东南亚的日军向英联邦军零星使用了喷嚏剂和液体氰酸的掷弹瓶。

第五阶段:1942年7月至1944年7月。这个时期,在罗斯福总统的警告下,日军一定程度上抑制了中国战场上的毒气武器使用。之后,随着战局不断恶化,日军察觉到美军的对日毒气战计划,推进了针对性的准备。1944年7月7日,塞班岛陷落,7月14日,参谋总长东条英机大将发布“大陆指第二千六十一号”,全面停止使用毒气武器。另外,在1943年-1944年的缅甸战线上,填入液体氢氰酸手掷瓶(小瓶)的零星使用案例也得到确认。

根据以上的时期划分,笔者将依据亲笔供述书中记载的毒气战事例,按照时间顺序,对华北、华中、华南的毒气战加以分析探讨。

二、亲笔供述书记载的华北毒气战事例

首先,关于华北的毒气战,根据7件亲笔供述书的内容加以探讨。

1.台儿庄及其周边作战事例

1938年3月,华北方面军所隶属的第二军,从第五师团派遣坂本支队(下辖步兵第十一联队、步兵第二十一联队、步兵第四十二联队的1个大队、野炮兵第五联队等),从第十师团调遣濑谷支队(下辖步兵第十联队、步兵第六十三联队、野炮兵第十联队、野战重炮兵第二联队一个大队等)向山东南部进攻。3月末,濑谷支队占领台儿庄一角,但遭遇中国国民政府军的反击,持续苦战。于是,前往救援濑谷支队的坂本支队放弃攻占沂州,根据师团命令中途反转,生恐全军覆没的濑谷支队于4月6日独断地从台儿庄撤退。此后,4月14日,第五师团长板垣征四郎中将向国崎支队(下辖步兵第四十一联队、步兵第四十二联队、野炮兵第五联队主力、独立山炮兵第三联队等)下达命令攻占沂州,该支队于4月19日攻占沂州。

关于台儿庄周边的战斗,前准尉宫下胜弥的《自我罪行供述》(1954年8月10日)所记如下:

1938年4月中旬,宫下上等兵(当时)所属野战重炮兵第二联队第一大队第一中队,在位于台儿庄北方10公里的一个村落东侧排成一列,协助步兵第十联队的进攻。一天,根据中队长菊池光明上尉指挥,“对某部落的抗日阵地,以射程3000米的距离,用四门炮进行了约5分钟的中队集中射击,发射了瓦斯弹(赤弹)12发乃至14发,烟雾弹40发,用瓦斯杀害了6名抗日战士”。宫下上等兵作为第二小队第四分队的第一炮手参加了这次攻击,直接发射了10发烟雾弹,“掩盖了第一分队瓦斯弹的发射”。另外,在弹药小队长的指挥下,从后方搬运来在该攻击中使用的瓦斯弹并摆开阵势。

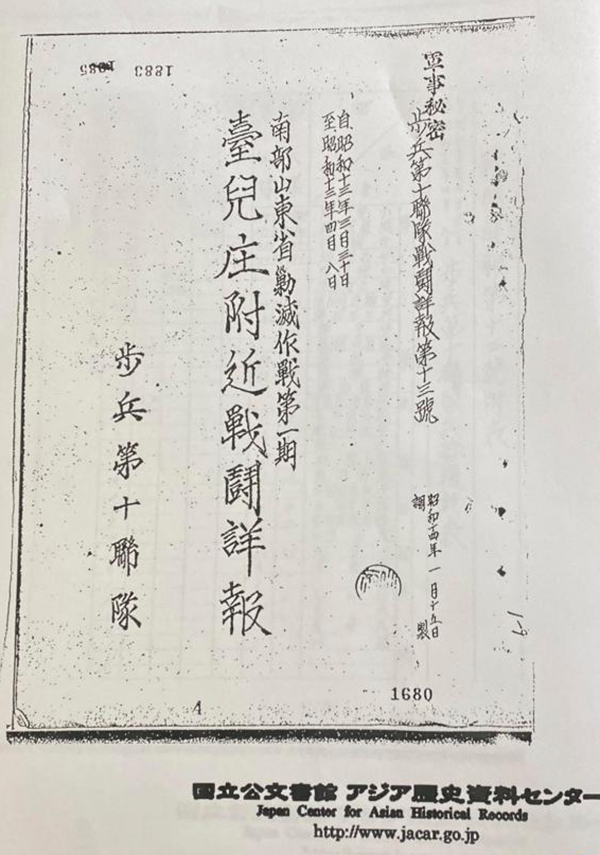

这个时期,宫下上等兵所属野战重炮兵第二联队第一大队第一中队被编入步兵第十联队,步兵第十联队“南部山东省剿灭作战第二期峄县南方地区(防御)战斗详报》(1938年4月9日-18日)记载,同第一中队使用了189发烟雾弹(此外,步兵大队使用了592发烟雾弹)。

台儿庄战役相关《战斗详报》

步兵第十联队《南部山东省剿灭作战第二期峄县南方地区(防御)战斗详报》(1938年4月19日-5月15日)记载,步兵大队使用了催泪筒丙104发、烟雾弹192发,野战重炮兵第一中队也使用了189发烟雾弹。在这场战斗中,步兵第十联队获得了相关经验:普通村落,距离2000米射击,野战重炮兵的8发烟雾弹全部起火。此外,在步兵部队山炮弹药不足的情况下,野战重炮兵第二联队第一大队第一中队长菊池大尉,自觉将观测所推进到弹雨集中的敌前200米的危险位置,支援步兵部队,“如此含着热泪的支援持续多日”。

从现在可以确认的日军资料来看,没有步兵第十联队野战重炮兵第二联队第一大队第一中队使用赤弹的记载。步兵第十联队的战斗详报和宫下前准尉的供述不一致,其原因可能是,当初计划使用赤弹,但实际上被中止,步兵部队使用了催泪筒。因此,在第四分队发射了烟雾弹的宫下前准尉,以为第一分队使用了赤弹。另一方面,宫下前准尉隶属于炮兵部队,所以不知道使用了催泪筒,再说也不是自己部队使用的,所以没有记载。如此考虑,有以下三条依据:

第一,在同一时期,华北允许使用喷嚏剂,为了保密,指示同时使用烟雾剂。1938年4月11日参谋总长闲院宫载仁亲王向华北方面军司令官和驻蒙兵团司令官发布“大陆指第一百一十号”,许可在山西省及其相邻山地地区使用赤弹和赤筒,具体文件里也添加了注意事项,“尽可能与烟雾混用,严格隐匿瓦斯使用的事实,要注意不要留任何痕迹”。这与宫下前准尉的供述一致。而且,为了保密,闲院宫参谋总长指示,今后将赤弹称为“特种烟雾弹”,将赤筒称为“特种烟雾筒”。

第二,徐州会战之初,日军开始使用喷嚏剂。大本营陆军部观察到台儿庄方面出现了有战斗力的中国国民政府军,特别是汤恩伯部。1938年4月7日,华北方面军和华中派遣军决定发动徐州会战,包围和消灭国民政府军,此次作战中,以有利推进局部战斗为主要目的。可以确认,华中派遣军在5月使用了赤筒。参加徐州会战的华中派遣军第九师团《机密作战日志》记载,“5月3日决定使用特种烟雾筒(赤筒)”。因此可以认为,在此之前,参谋本部已许可在徐州会战中使用喷嚏剂。宫下前准尉所供述的毒气战,也发生在这一阶段。

第三,关于中国军队是否使用了毒气弹这一情报的影响。第二军参谋长铃木率道少将在4月13日的电报《二军电第1044号》中称:在濑谷支队的前面,中国国民政府军似乎使用了12至13发窒息性毒气弹(冒出黄色烟雾引起呕吐,呼吸困难,但对眼睛没有刺激),目前正在详细调查。15日,又在电报《二军电第1073号》称:调查的结果是基于误解。由于有这样的情报,当时濑谷支队可能担心,如果使用了赤弹,中国军队也有可能使用毒气弹进行反击。

根据以上资料,宫下前准尉的供述和战斗详报的记录不一致的原因是,他所属的第四分队并不负责发射赤弹,不知道该发射被中止,所以产生认知上的误差,并非有意所为。

但是,在台儿庄附近的战斗中,除了上述之外,催泪筒也被频繁使用。下面就这一点来探讨一下。首先,关于濑谷支队,据步兵第十联队《界河西方地区战斗详报》(1938年3月8日-15日)记述,3月9日,联队长赤柴八重藏大佐下达《关于下次战斗的指示》,其中命令分配好绿筒、烟雾筒、信号弹,并记录使用了6个催泪筒丙。由此可知,第十联队进行作战准备以使用催泪筒作为前提,实际上也使用了催泪筒。另外,在联队长的指示中,还有如此可怖的附记内容:由于“敌人有完善的谍报网”,禁止除日军谍报人员以外的中国人通行,违反规定者“无论男女老少全部射杀”。

接着,该联队《滕县附近战斗详报》(3月15日-18日)记录使用了2发个催泪筒甲、65个催泪筒丙。该联队《郭里集附近战斗详报》(3月24日-29日)记录使用了6个八九式催泪筒甲、17个催泪筒丙。该联队《南部山东省剿灭作战第一期台儿庄附近战斗详报》(1938年3月30日-4月8日)记录使用了38个催泪筒丙(总计36个,统计错误——引者注)。

其次,濑谷支队下属的步兵第六十三联队《南部山东省扫灭作战第一期步兵第六十三联队战斗详报》(1938年3月2日-4月7日),记录了3月14日至4月6日该联队使用了32个催泪筒,4月5日“台儿庄城内敌人兵力判断约为2500人,午后10点左右,对第一线实施迫击炮集中射击,其抵抗更为趋弱,〔第二〕大队从正面进行攻击,其进展缓慢,迫切期待烧夷及其他特殊弹,决定等第二天6日拂晓时分再行扫荡”。这个记录显示,日军面对苦战,光靠催泪筒还是不行,“期待”“特殊弹”,对照宫下前准尉的供述,非常有意思。另外,据该联队记录,台儿庄附近的中国国民政府军装备良好,中央军直系军队拥有新式武器,装备了防毒面具。

此外,晚些时候,第十师团步兵第三十九联队第三大队《胡山附近之战斗详报》(1938年4月23日-5月5日),记录了21个催泪筒的使用。

像这样,台儿庄及其周边的战斗中,日军也实施了使用催泪剂的毒气战,守备台儿庄的中国军队受害严重。尽管如此,日军还是没能攻占台儿庄。因为有这样的背景,估计徐州会战中日军下决心使用比催泪剂更强的喷嚏剂。

另一方面,前往攻占沂州的国崎支队,根据步兵第九旅团《沂州附近战斗详报》(1938年4月16日-20日),使用了930发“特种弹”(步兵第四十一联队650发,步兵第四十二联队250发)。此外,该旅《黄村及北劳沟附近战斗以及向大运河追击战战斗详报》(1938年4月26日-5月15日),记录步兵第四十二联队使用了100个催泪筒和110发“特殊弹”。在此,明确区别于普通弹的“特种弹”的详细情况需要今后进一步加以研究。这次毒气战发生的时间与宫下前准尉的供述一致。

另外,根据国崎支队所隶属的步兵第四十二联队《沂州、郯城、马头镇、苏曹庄、南劳沟、小扬庄附近战斗详报》(1938年4月11日-5月31日),在攻占沂州之际,联队长大场四平大佐于4月15日向属下部队发布“战斗注意事项”,命令占领房屋随即放火烧毁,利用风向,使此后的扫荡更加容易,“战场上的居民是敌人的密探,应该对其进行扫荡”。由此可见,在沂州攻坚战中,日军有组织地焚烧房屋,杀害遇到的居民。

2.晋南“肃正”作战中的事例

从1938年5月中旬开始,山西省南部中国军队的反击变得活跃,华北方面军所属第一军向徐州会战出兵,导致兵力不足,方面军陷入持续苦战。在这种情况下,第一军允许陷入困境的第二十师团使用赤筒,该师团于7月6日在曲沃附近大规模使用。当时准备了18000个中号赤筒,由于气象的原因,使用了其中7000个,毒烟“完全覆盖敌人的前沿阵地,我方第一线部队几乎无损失,一举突破约三公里”,但也有一部分部队由于毒烟逆流而上,造成“成果”不充分。另外,第二天,也就是7月7日,在约3公里的正面使用了约3000个赤筒。

第二十师团在战斗初期,在攻占一个村落过程中有30、40乃至100人的损失,使用了赤筒之后,一举攻占了中国军队抵抗的约10个村落,损失仅为10人,被高度评价为“效果巨大”,但是遭遇逆流毒烟的日军部队由于没有戴毒气面罩,或者使用方法不当,陷入了“七颠八倒,还有人大便失禁”的状况。

关于此次作战,据吉田来元伍长《供述书》(1954年11月17日)的记述,当时,野战重炮兵第六联队第六中队的吉田伍长参加了炮击战,7月6日的事,其记录道,“损害不明,不过这天,日军使用窒息性毒瓦斯违反了国际法”,日期完全一致。这表明他清楚地记得实施毒气战的日期。另外,将喷嚏剂当作窒息性毒气,加上并非本人直接使用,因为吸入喷嚏剂会陷入剧烈的痛苦状态,所以认为是窒息性毒气。此外,该《供述书》中还记述了其当时的心境:

事变开始已经一年了,照这样下去不知道还要多少年。自己和周围的人也不知道能不能活着回去。杀了又杀还是不投降,因为他们和老百姓是连在一起的。还说什么宣抚之类的,也想得太简单了吧。有四千年历史的汉民族能那么容易听从吗。有一位宣抚班的说要彻底破坏,然后再建设,这也许是真的。从这次二十师团被包围的例子来看,我觉得应该更加彻底地下手。看到日军使用毒瓦斯也认为是理所当然的了。

可以说,这样的意识,成为日军在中国战场上实施毒气战的底气,对喷嚏剂的使用也失去了抵抗心理。

3.向黄河对岸中国军队阵地攻击中的事例

关于日军在山西省的糜烂性毒剂的使用,市毛高友前中尉《市毛高友罪行供述》(1954年10月26日)如下记载:

1940年8月下旬,第四十一师团山炮兵第四十一联队的联队本部市毛前中尉,根据联队长小仓三男中佐的命令,作为作战教育指导参加有黄弹使用的射击演习。从山西省河津县上岭附近向黄河对岸的中国军队阵地正面4公里、纵深4公里的范围内发射了800发黄弹。在该联队长命令下达之前,关于毒气弹的使用,得到了第四十一师团长田边盛武中将的许可(原文为“田边守武”,可能是由于记忆出错造成的误记——引者注)。并且,市毛本人也对黄河对岸的中国军主力宿营地,从上岭西南方2公里处以4000米的射程发射了30发黄弹,在正面1000米、纵深200米的范围内撒下了糜烂性毒剂,结果杀害了30名中国士兵、100名农民,共计130名。

同一时期的第四十一师团和山炮兵第四十一联队的日军资料没有留存,参考其他资料,需要指出以下三点。第一,正如已经了解到的那样,许可全面使用含有糜烂性毒剂在内的毒气武器的是1940年7月23日发布的“大陆指第六百九十九号”,市毛前中尉供述的毒气战发生在此后不久,在时间上是一致的。第二,日军在山西省有同样的黄弹使用事例。陆军习志野学校的《支那事变化学战例证集》(1942年11月)战例39即为:“发射黄弹把掩蔽阵地里凶猛的敌人炮兵打沉默的例子。”10月22日,日军从位于山西省垣曲南方的黄家庄附近使用2门野炮,向约3000米外黄河对岸的3处中国军队炮兵阵地共发射了26发黄弹,结果显示,此后中国炮兵沉默了一周。因此得出结论,对于敌方掩体,普通枪炮无法发挥威力的情况下,使用黄弹往往能够压住对方。第三,《作战要务令第四部瓦斯用法》(1940年3月20日)记述,根据师团长命令规定使用毒气武器的目的、时期、地域等必要事项,这与市毛前中尉的供述一致。

以上三点,说明市毛前中尉的供述没有矛盾。其一,与日军开始使用糜烂性毒剂的时间相吻合;其二,山西省存在类似的事例;其三,毒气弹的使用得到师团长的许可,这一点与作战要务令的规定一致。因此,市毛前中尉的供述中提及这样的使用事例,顺理成章。关于以上供述书中屠杀30名中国士兵、100名农民,以及对黄河对岸的中国军队阵地发射黄弹这一内容,应该说,当时对于毒气战的受害情况不可能掌握得如此详细,因此推测供述书中这部分内容有可能来自战犯管理所中国方面提供的受害情况。

4.中原会战中的事例

1941年,华北方面军推进“剿共”,在山西省南部,三个师团遭到第一战区中国军队的牵制,为了突破牵制,发动了中原会战。华北方面军于5月7日发起攻势,在山西省南部、西南部包围和制压中国军队,于6月15日结束作战。关于此次会战中使用的毒气武器,长井觉前准尉《长井觉的供述书》(1954年11月21日)如下记载:

中原会战时,第三十七师团步兵第二二七联队总部联络负责长井中士,5月12日抵达山西省平陆县上坪村后,指挥8名部下前往谷地收集情报,发现半山腰有一个山洞。在检查洞穴内部的时候,有石头从里面滚出来,他叫洞内的人从入口处出来,但还是没人出来,想再次进入洞穴的时候,又有石头滚出来,一名部下脚挫伤。于是,长井命令部下手枪打了3发子弹,射杀了一名老年女性,但洞穴里的人还是不出来。“我的一名部下都受伤了,不能就这么退下,就想要让洞里的人吃点苦头”,于是命令两名部下联络联队本部兵器科,拿来一个小烟雾筒和一发赤筒(中型催泪性毒气弹)。先点燃小烟雾筒扔进洞窟,但是没有爆炸,我就点燃了赤筒,再扔进洞窟中。大约5分钟后,40多名居民哭着出来了。他们说眼睛疼,我就让他们光了身子坐在河滩上,问他们扔石头的是谁,威胁他们如果都不说的话就全部杀了。然后,用军刀鞘殴打一名25岁左右男子的头部,该男子头部流血倒下,不动弹了。部下酒井上等兵一边用军靴踢为救那个男性站起身来的老妇人的肩膀,一边说“要干嘛”,往其头上砸石头,老妇人死了。此外,部下古川上等兵还刺杀了想要救老妇人的20岁左右女性。

首先,长井前准尉将中型赤筒当作催泪剂这一点记述不准确,可能因为喷嚏剂的浓度低,对人体产生的影响与催泪剂相似,所以这样认为。其次,关于在山洞洞穴中的使用,无法从现存的日军资料中确认,由于不是军队之间的战斗,在战斗详报中最多简单记载为“扫荡”,可能省略详细内容。其实,在中原会战中,第三十七师团步兵大队使用喷嚏剂的事例可以在日本军方资料中得到确认。

据第三十七师团步兵第二二七联队第三大队《中原会战战斗详报》(1941年5月5日-6月15日)称,黄河那边的作战地区,住宅多是窑洞,大部分散布在谷地内。这与长井前准尉的供述一致。根据该大队的记录,5月5日至20日,第十二中队使用了10个九七式中型赤筒、20个九八式小型赤筒;5月21日至6月15日,第十一中队使用了9个九八式小型赤筒。日军资料也确认了,长井前准尉所属的步兵第二二七联队在该时期使用了赤筒。

另外,第三十七师团步兵第二二六联队第一大队《中原会战战斗详报》(1941年4月上旬-6月6日)记载,5月14日于平顶山南部地区的激烈战斗中,在弹药匮乏的情况下,遭遇中国军队的逆袭,“大发射“あ”筒击退这些敌人逆袭极其有效”。(“あ”筒是指的赤筒,“大”应该是笔误——引者注)另外,在第二天15日的战斗中,第一大队长松本总三郎少佐命令配属到他部队的迫击炮大队向密集的中国军队集中发射赤弹,迫击炮大队从11点开始试射后,中国军队开始向黄河后退。可以认为,此次作战日军事实上使用了赤弹。被追击到黄河边走投无路的500-600名中国将士要么投降,要么跳入黄河,但几乎全部被冲走,游到对岸的只有几名。另外,在前沟附近的战斗中,记录了200-300名中国士兵在洞窟中抵抗至16点,被全部消灭。此外,在22日的小队长命令中附加的“扫荡”注意事项中称,“需特别注意洞窟部落,部落内必须彻底扫荡”,下令部队对洞窟进行彻底的搜索。据该战斗详报记录,第一大队从5月4日到6月11日之间,使用了九三式赤筒30个,九七式中型赤筒15个,九八式小型赤筒25个,“トキク”40发。据此,中原会战中除了第三十七师团步兵第二二七联队在符合长井前准尉供述中的时期使用了赤筒外,步兵第二二六联队的大队也使用了。可以确认,作战区域内的谷地存在洞穴,在洞穴中进行过战斗,长井前准尉的供述书作为情况证据,可信度很高。

另外,关于中原会战,原曹长永滨健勇的《罪行供述》(1954年8月14日)中也有以下记载:中原会战当时,第三十七师团步兵第二二五联队步兵炮中队联队炮小队弹药手永滨上等兵,1941年5月上旬,在山西省临普县和永济县县界某村落与中国军队交战,当时约300名中国军人在日军的北部方向,根据联队炮小队长的命令,两门四一式山炮在距离400米-1500米之间发射了90发榴弹,在1500米-2000米之间发射了“30发ア弹(喷嚏瓦斯),直接炸死20岁至30岁的抗日军人30名。尸体就丢在那里”。此处“ア弹”是指赤弹。

虽然目前没有步兵第二二五联队关于中原会战的记录,如前所示,同属于第三十七师团的步兵第二二七联队和步兵第二二六联队使用喷嚏剂的事例已经根据日军资料得到确认,应该说,第二二五联队永滨前陆军上士的供述书,作为情况证据,具有可信度。

5.晋冀豫边区肃清作战中的事例

日军第一军于1942年5月15日至7月20日对晋冀豫边区实施了肃清作战,目的是彻底破坏跨越山西、河北、河南山区的八路军根据地。参加该作战的独立混成第四旅团的作战计划提出,“旅团抽取最大限度的兵力,捕捉、歼灭晋冀豫边区共产党军并摧毁敌根据地”,明确了以彻底破坏作战为目标。关于该作战中的毒气战,前中尉住冈义一的《供述书》(1955年5月16日)如下记载:

晋冀豫边区肃正作战时,独立混成第四旅团独立步兵第十三大队第四中队小队长住冈少尉,7月初在山西省陵川县狭底村附近高地与中国军队二十五师作战时,被分配到大队部的旅团山炮队,实施“毒气弹(催泪性或喷嚏性)”攻击,“因瓦斯而丧失战斗力的抗日小部队举起白旗,但仍不时射击,对其发起攻击,最终击毙约40人,俘虏约20人。俘虏送往大队本部”。

当时,应该没有装备填有催泪剂的山炮用瓦斯弹,所以使用的按理是赤弹。该作战中,独立混成第四旅团制定的后方补给计划中,部队弹药班的携带标准中指定了2箱赤筒(30个)。可以看出作战是以喷嚏剂的使用为前提的。以上是旅团工兵队的记录,旅团步兵部队和炮兵队的记录目前还没有被发现。

侵华日军在搬运毒气弹

另一方面,参加该作战的第三十六师团所隶属的部队也有毒气战的记录。步兵第二十四联队第三大队《晋冀豫边区作战战斗详报其一》(1942年5月13日-18日)记载,根据师团作战计划,突袭中国共产军,在山西省东部省边界地区“捕捉并消灭一百二十九师,同时通过分散部署的驻扎讨伐,彻底摧毁敌人根据地,搜出其资材物资,以期彻底肃清该地区”。在4月23日关于作战准备的指示中,参加部队“各中队(大队)携带所需的信号弹、赤筒烟雾筒等”,“作业队将携带所需炸药”。第三十六师团也以使用喷嚏剂为前提进行了作战准备。该大队《晋冀豫边区作战战斗详报 其三》(1942年5月15日-6月16日)记录使用了九八式小型赤筒23个、绿筒12个。

在华北,与展开游击战的八路军的战斗中,日军大量使用了毒气武器。在“百团大战”中遭受巨大损失的日军使用了包括糜烂性毒剂在内更为剧烈的毒气武器。正如吉见义明所阐明的那样,1940年8月末至12月,日军第一军分两期实施了对“百团大战”的反击作战,即晋中作战,将判断为八路军根据地的“敌性部落”“焚烧破坏”,对“敌人及伪装成土民的敌人”和“判定有敌意的当地百姓中十五岁以上六十岁以下的男子”“杀戮”,进行所谓“烬灭作战”,其中一环是使用包括糜烂性毒剂的毒气武器。

晋中作战之前,1940年6月,大本营陆军部的文件《中国军的战斗力及战法的历史性观察及对策》指出,中国军队“非常害怕飞机,炮兵及化学兵器”,因此毒气兵器等具有威慑力。此外,关于游击战的对策,在“讨伐”时,不仅仅满足于击退敌方,“尽可能歼灭之,或狠狠伤及干部,夺取主要武器和其他军需品等,尽可能摧毁其战斗力”。

晋中作战以后,日军鼓励对敌方游击战使用毒气武器。教育总监部《警备勤务及讨伐之参考》(1941年4月)称,从上风向使用“特种烟”等,主力在下风向待机,对退避游击势力进行攻击有利;对于依据村落的游击势力,有生部队将其退路切断,然后轰炸、射击,用“特种烟”将其驱逐到村落外捕捉歼灭。

晋冀豫边区“肃正”作战就是在这样的背景和指导下实施的,鉴于参战部队在使用喷嚏剂的前提下进行作战准备,并留下了实际使用的记录,由此得出的结论是,住冈前中尉的供述书作为情况证据是可信的。

6.河北省内对游击战的事例

二宫正三前少尉《自我罪行供述书》(1954年7月30日)提及,1944年2月下旬,华北方面军直辖第六十三师团步兵第六十七旅团独立步兵第八十大队在河北省三河县南张袋村附近的战斗中使用了赤弹。

1944年2月下旬,作为独立步兵第八十大队第一中队留守队长的二宫前少尉,听到了日军与中国抗日武装人员交战的枪声后,侦察了战斗状况,当时60名日军与八路军第十三团约200名士兵交战,陷入苦战,于是向大队本部报告。前来增援的大队长温井亲光大佐对第一中队突击受挫发怒,命令步兵炮中队长“发射了一发‘赤’弹(喷嚏性,一时窒息性瓦斯),又命令第一中队向遭受瓦斯攻击后痛苦不堪,无力脱身的抗日武装人员发起突击,杀害了4到5名。根据我所做的情报活动,使用了恶毒的非人道的瓦斯杀害抗日武装人员的罪行是严重的,是我的责任”。

独立步兵第八十大队关于这场战斗的资料目前没有发现,之前的1944年1月19日,独立步兵第八十大队《黄土坎附近战斗详报》(1944年1月19日)记录了河北省蓟县和玉田县交界处黄土坎的地方,与晋察冀边区军第一三军分区第十三团等战斗过程,其中有使用喷嚏剂的事例,以下是相关内容:

这一天,步兵第六十七旅团长柳勇少将发布命令《阵旅七讨作命第五号》,其时,600-700名敌人进入黄土坎,从北向温井部队,从南向北乡部队发起进攻,旅团命令将这股敌人包围歼灭,同时命令各部队向突进黄土坎的柿本部队交付手榴弹和赤筒。可以看出,旅团是在黄土坎战斗中使用喷嚏剂的前提下行动的。黄土坎被围墙包围着,第十三团在砖墙瓦砾的房屋等处设置了枪眼,顽强抵抗,在他们撤退之前,两军在黄土坎展开了激烈的战斗。并且,这一天,独立步兵第八十大队记录使用了2发四一式山炮赤弹,2个九八式小型赤筒。

就此可以确认,二宫前少尉所属步兵第六十七旅团,在与晋察冀边区军第十三团的战斗中先行使用了喷嚏剂,独立步兵第八十大队将赤弹称为“あ弹”,与八路军的战斗中不是大规模使用,而是为了局部战斗取得有利进展,少量地使用。从这一点来看,与二宫元少尉的供述并不矛盾,发生这样的使用事例也完全不奇怪。

另外,华北方面军司令部在1943年5月刊发的《肃清讨伐参考》中,有如下指示,对于村落,特别是依据坚固围墙的敌人,要出其不意巧妙使用“特殊资材”,“以我方最小损失取得最大效果”,使用“特殊资材”的部队由于风向的关系,要注意避免受到反噬,同时需要携带防护资材等。

在二宫前少尉供述中的使用事例之前,华北方面军已在对游击战中鼓励使用毒气武器。

三、亲笔供述书记载的华中毒气战事例

关于日军华中地区毒气战的记载,有两件日本战犯亲笔供述书,具体探讨如下:

1.武汉攻略战(武汉作战)中的事例

华中派遣军于1938年8月至11月实施了武汉攻略战(武汉作战)。这次作战中,所隶属的第二军和第十一军共实施了375次以上的毒气战(合计使用各种赤弹9667发,赤筒3万2162支,绿筒6667支),其中八成是成功的,因此华中派遣军司令部作出高度评价:毒气武器压制了在坚固阵地上抵抗的中国军队,使凭借轻微的损失夺取阵地成为可能,在不少情况下推进了作战进展。

关于武汉攻略战中配属第二军的迫击第三大队实施的毒气战,北村伊助前伍长的《自我罪行供述》(1954年9月20日)有如下记载:

1938年10月下旬,在大别山山岳地带,迫击第三大队第一中队与第十师团步兵部队一起与中国军队交战一个多月,该中队第一小队第二分队二号炮手北村上等兵根据中队长命令直接发射“窒息性瓦斯弹”30发,与其他200名中队队员共射击300发,助力步兵部队的进攻,与步兵部队一起打死了300名抗日战士,遗体就扔在那里。

首先,这里的“窒息性瓦斯弹”不是指填充了窒息剂的毒气弹(青弹和青白弹),而是指赤弹。根据第二军司令部的报告,在武汉作战中,迫击第三大队第一中队的赤弹使用量为:9月19日62发、25日85发,10月11日222发、21日90发、26日20发。此外,第二中队10月3日32发、10月6日50发、7日42发,第三中队9月11日49发。第一中队10月的使用量合计为332发,与北村前伍长的供述基本一致。北村前伍长虽然关于10月下旬这个时期有一些记忆错误,但他10月使用量约300发的记忆是准确的。

2.南昌攻略作战中的事例

1939年3月,第一军实施南昌攻略作战,第一〇一师团和第一〇六师团大规模使用喷嚏剂,成功渡过修水,随后攻略南昌,第六师团攻占武宁。关于此时第六师团的毒气战,野上今朝雄前军曹《罪行供述》(1954年8月18日)有如下记载:

1939年3月下旬,在江西省武宁县城东北20公里附近,4时许,第六师团步兵第十一旅团步兵第四十七联队第二大队与500名中国国民党军队交战时,接到第六中队长命令的约20名士兵绕到中国军队阵地上风500米处,发射“大型特殊烟(赤筒)12个”,“500名抗日国民党军士兵遭到性窒息性瓦斯的伤害,进入阵地的〔第〕二大队〔第〕五中队在阵地附近刺杀瓦斯中毒者7名,刺杀阵地内3名带着防毒面具者”。在这场战斗中,当时属于第三小队第四分队的野上上等兵负责发射12个中的2个,为毁灭证据,使用后的12个赤筒就地挖穴掩埋。随后,冲入中国军队阵地的第二大队刺杀了7名中毒的中国士兵。晚上10点左右,在“防空洞”中发现2名中国士兵,将他们拖到道路上,“我命令甲谷一等兵刺杀无抵抗的士兵”,这两位士兵“像是特殊烟毒瓦斯中毒似的,身体、头脑处于麻痹状态,刺杀时完全没有抵抗,话也说不出来的样子”。

同期的记录还有步兵第四十七联队第一大队第二中队《阵中日志》(1939年3月1日-31日),其中有如下记述:接到3月23日17时“使用特种烟冲入前面的敌人部队,将其歼灭”的命令,发烟班长使用了“特种烟”(赤筒)90个,由于地形的关系,虽然效果不佳,但突击成功,中国军队主力撤退。“特种烟”是指赤筒。另外,属于步兵第四十七联队的一名军曹回忆,1939年3月24日,在大平山东北一棵树高地的战斗中,对中国军队阵地“随着特殊烟开始发烟发动攻击,第三小队……袭击突入,进行手榴弹战并将其占领”。

此外,步兵第四十七联队岩崎民男大佐3月26日发布命令,“联队明天(27日)黎明时使用特殊烟,一举击破当前敌人,先攻下庄西方高地敌人,接着向武宁追击敌人”;命令第二大队,“利用特种烟的效果,再加以猛烈射击,待皮肤接触烟雾,一举向下庄前进,确保该地西方高地,见机行事,向武宁追击敌人”;对于第一大队,也下令“利用特殊烟的效果”,配合第二大队向下庄西方地区进攻,“见机行事,向武宁急追敌人”。

应该说,日军在3月29日攻占武宁之前实施了毒气战。野上前军曹的供述提及的是根据联队长命令实施的毒气战。只是,实际使用的不是大型赤筒,而是中型赤筒。一般步兵部队往往配备小型赤筒、中型赤筒、发射赤筒,所以有可能认为相对于小型赤筒,中型赤筒算是大型的。

释放毒气后,佩戴防毒面具作战的日军

四、亲笔供述书中记载的华南毒气战事例

关于华南的毒气战,在探讨亲笔供述书的同时,打算进一步厘清1939年11月至1940年3月华南毒气战的实际情况。

日军第二十一军于1939年11月实施了切断经由广西南宁的中方补给路线的作战,即南宁作战,从广东派遣的第五师团于11月24日占领南宁。独立山炮兵第二联队《南宁攻略战斗详报》(1939年10月23日-11月24日)记录使用了35发“赤D弹”。此后,由于中国国民政府军重整态势,以大兵力反攻,第五师团陷入困境。

第二十一军从12月下旬开始,对在广东北部(翁源至英德地区)的中国国民政府军进行作战,第十八师团司令部《翁英作战战斗详报》(1939年12月14日-1940年1月10日)记录使用了35发“赤D弹”、110发赤弹、20个特种烟雾筒(作者注:除此之外,还记录使用了461发“迫击炮百号烟弹”、20个“百号烟”,这两种也有可能是毒气弹,目前详细情况不明)。而且,正如吉见义明所阐明的,配属近卫混合旅团的独立山炮兵第二联队从12月20日到第二年1月5日之间使用了九四式山炮“黄B弹”294发、“赤B弹”10发。

但是,近卫混成旅团司令部《翁英作战战斗详报》(1939年12月16日-1940年1月4日)记录了消耗四一式山炮赤弹289发、黄弹30发、九四式山炮赤弹20发、黄弹294发,“发射赤弹”100发(可能是发射赤筒的误记)。上述独立山炮兵第二联队的使用量应该包含在这里,扣除其使用量,应该就是该旅团其他部队的使用量。

另外,在《独立山炮兵第二联队史》(1937年11月5日-1943年7月1日)中附加的1937年12月至1943年9月的《警备作战射耗弹调查表》(1943年9月30日)中,1939年的射耗弹药中记录了九四式山炮“黄D”弹156发、“赤D”弹813发。独立山炮兵第二联队从1939年10月末到11月中旬从华中移动到华南,以上赤弹应该包括了在华中的使用量,黄弹是在华南的使用数,是在“警备作战”中的使用,不是进攻作战的翁英作战中的使用。

日军在华南的黄弹使用,准备很周全。例如,11月15日,陆军省作为增加装备,向近卫混合旅团发放了个人用消毒包11500个,马用消毒包3500个。这是人马用的去污剂,当时并没有预先设想(准备)中国军队使用糜烂性毒剂,应该是为日军在实战中使用,为可能出现的自身中毒情况做准备。另外,陆军省于11月28日向第二十一军交付了1000发九四式山炮九二式黄弹,12月1日交付了九四式山炮九二式赤弹9000发、四一式山炮九二式赤弹6000发、九四式山炮九二式黄弹3000发、四一式山炮九二式黄弹4000发。这些与翁英战中近卫混成旅团使用的毒气弹种类一致。另外,陆军省12月2日决定,从陆军科学研究所向第二十一军派遣军官、判任官各一名,指导“特殊弹药”的使用。综上所述,翁英作战无疑是日军在华南第一次使用糜烂性毒剂(实验性使用)。可以认为,在11月,第二十一军配备了去污剂和黄弹,应该说是参谋本部许可了糜烂性毒剂的实验性使用。

并且,在12月9日《近卫混合旅团作战准备要领》之《附件第一编成装备改变的标准》所示炮兵注意事项中,作为“弹药”,“另外会增加配备光〔尖〕锐弹”。23日,旅团长樱田武少将命令辎重队将“特殊尖锐弹”交付近卫野炮大队和独立山炮兵第二联队。“特殊尖锐弹”是指包括黄弹在内的毒气弹,9日即在当地出台使用计划,23日完成配备,此后应该开始使用。前往华南的该旅团独立山炮兵第二联队领到黄弹,估计就是在这个时候。

另一方面,第二十一军了解到南宁方面的苦战局面,提前结束翁英作战,将第十八师团和近卫混成旅团派遣南宁,解救第五师团,击退了中国国民政府军,是为宾阳作战。关于宾阳作战中的毒气战,冲野一行前准尉《罪行供述》(1954年7月25日)有如下记载:冲野一等兵当时是第五师团会计部汽车驾驶员,1940年1月下旬,在宾阳作战中,奉师团会计部长之命,在武器部一名军曹的指挥下,从南宁向八塘展开的“野战重炮阵地运送了瓦斯弹40箱(记忆为80发)、榴弹10箱”。2月上旬,对位于南宁北方约60公里处的九塘及其西北的中国军队阵地,“部署在八塘的野重队以四门炮对上述地点进行了5分钟以上的瓦斯弹及榴弹射击。黄色烟雾覆盖了炮击地点1小时30分钟以上。此次放毒的结果,使抗日军的反抗变得非常弱。从这一事实来看,确实给敌方造成了重大伤亡”。3天后,经过九塘时,房屋200户左右被毁,“路上有17名以上的中国民众被杀害(发现身上有受伤的痕迹),是因为放毒而被杀害的”。

以上供述内容所涉及时段的野战重炮兵部队的记录目前尚未发现,但是第五师团及川支队(第五师团步兵第九旅团主力)在其司令部所在的八塘和九塘腹肌的战斗中使用毒气弹有记录留存。据步兵第九旅团《阵中日志》(1940年1月1日-27日)记述,1月11日傍晚,用野炮进行了“约10发特殊弹的实验性射击”。此外,21日报告称,对20日发现的中国军迫击炮阵地,用迫击炮“发射特殊弹取得成果”。

据步兵第九旅团《八塘及九塘付近战斗详报》(1940年1月1日-27日),及川支队1939年12月31日命令附加的注意事项中,指定“多携带赤筒”,指定携带防毒面具,并且,在《关于本作战的注意事项》中,步兵第九旅团指示“对瓦斯战斗要加以准备,实施中不留遗憾/在使用我赤弹时也是如此”,可以看出第九旅团作战准备是以使用喷嚏剂为前提的。就这样,配属及川支队的迫击第三大队,对1940年1月20日发现的中国军队迫击炮阵地发射“特殊弹”取得了“相当的成果”。此外,25日还对聚集在村落的中国军队“发射特殊弹取得巨大成果”。战斗详报还记录了1月1日至27日间步兵第十一联队分别使用了167个九八式赤筒、85个八九式催泪筒,迫击第三大队使用了216发迫击炮赤弹。另一方面,关于阵中日志中记载的1月11日野炮的“特殊弹”使用,在该战斗详报中没有相应的记载。

此外,在该战斗详报中,有中国军队使用了喷嚏性瓦斯弹的记述:1月9日,中国军队发射3发喷嚏性瓦斯弹,其效能是即使不戴瓦斯面具也不会影响行动;11日中国军队发射的迫击炮弹中混用了数发喷嚏性瓦斯弹;14日,中国军队发射了约10发“一时性瓦斯弹”,但落在阵地后方,因此没有造成日方伤亡。其中,9日的威力等于完全没有,可能实际上使用的并不是喷嚏性毒气弹。另外,之后同样的炮弹发射过来,也有可能出现了误认。

从九塘附近的战斗来看,及川支队在山地的攻击中,如果风向合适的话,使用赤筒是有利的。关于防御战斗,《彻底歼灭敌人的有效手段》则指出,等敌人接近后,发射集中猛烈的枪炮火力,同时通过“特殊弹”使其萎靡、混乱后出击。另外,步兵第九旅团司令部《对广西方面敌军的战斗法研究意见》(1940年1月21日)提到,由于赤弹的使用“极为有利”,因此尽量携带,步兵“也可多携带赤筒、绿筒、烟雾筒、手榴弹,发射特种烟雾筒最有利”。

另一方面,前往第五师团救援的近卫混合旅团也使用了赤弹。近卫混成旅团《宾阳作战战斗详报》(1940年1月5日-2月10日)记录:(1)“四一式山炮赤弹”435发(其中204发新补给);(2)同一型号黄弹280发;(3)“九四式山炮赤弹”400发;(4)同一型号黄弹440发;(5)携带发射赤筒100发,其中:射耗(1)408发、(3)325发。关于配属旅团的独立山炮兵第二联队,该联队《宾阳作战战斗详报》(1940年1月13日-2月10日)记录使用了315发“赤B弹”。

此后,近卫混成旅团《钦宁道西侧地区扫荡战战斗详报》(1940年2月21日-3月1日)记录使用了20发四一式山炮赤弹。紧接着,《江南作战战斗详报》(1940年3月1日-4月7日)显示携带了137发四一式山炮赤弹,其中,记录使用了25发,但《宾阳作战战斗详报》中记载的黄弹的携带没有提到。

综上所述,1939年11月至1940年3月,中日两军在华南进行了激烈战斗,日军大范围实施了包括使用黄弹在内的毒气战,可以确认第五师团也使用了赤弹。因此,冲野前准尉的供述作为情况证据,被认定可信度高是理所当然。

另外,上述步兵第九旅团《对广西方面敌军的战斗法研究意见》分析称,当地“军民合作”贯彻始终,民众抗日意识高涨,受其控制,中国军队经常有利地利用这种情况(阵地构建、交通网破坏、谍报等),虽然有必要对民众以“理解皇军真意”施以恩惠和威望,但也不能忽视“对于妨碍我军行动的,必须采取彻底严厉的处置”。面对中国军民的激烈抵抗,正是这种认识,最终导致了对中国民众的拷打和杀害。

五、与中国国民政府对BC级战犯审判相关情况的比较

前文对日本战犯的亲笔供述书中记载的毒气战作了分析研究。中国国民政府对BC级战犯审判中的毒气战的审理情况也来探讨一下。

在中国国民政府BC级战犯的审判中,日军毒气战问题被追究的仅有梶浦银次郎前少将。梶浦前少将在1942年5月担任第三十九师团步兵第二三一联队长,在中国国民政府武汉战犯审判军事法庭,被追究在湖北郝穴使用催泪剂和喷嚏剂违反了国际法,本人对此予以否定,但在1947年11月30日的判决称,“为了取得军事上的胜利,毫无人道地使用了催泪性、喷嚏性气体”,“被告的身份是日军高级军官,当然应当熟悉国际公法上禁止使用毒气的规定,但在作战期间,不顾国际道义,使用催泪性、喷嚏性毒气,显然违反陆战法规和惯例明文,应当构成战争犯罪审判条例中的使用毒气罪”,梶浦被判处无期徒刑。

梶浦前少将要求复审,从原第三十九师相关人员那里收集了没有使用催泪剂和喷嚏剂的证言,还向厚生省复员局法务调查部发了信函,信中称,如果战败时的中国派遣军总司令冈村宁次原大将提出了“作战期间日军没有使用毒瓦斯”,因为属于私人的证物不会采用,委托发送《日军在作战期间没有使用毒瓦斯/日军复原局(印)》这样的文件。同时要求证明战前美国在裁军筹备委员会上提出过催泪剂和喷嚏剂不属于被禁止的毒气的主张。信中还写道:“毒瓦斯的使用与日军的国际道义有关,不得不请求对于小生个人的问题给予特别的帮助。”也就是说,如果在自己的战犯审判中复审请求通不过的话,日军违反国际法就会被确定,这是必须避免的。

厚生省复员局收到梶浦的信函后,出具了署明1948年5月1日的《有关陆军少将A的证明书》,明确写道:“中日事变期间,日军使用国际法被禁止的毒瓦斯的事实不存在,特此证明。”

凭借以上材料,梶浦前少将在1948年5月30日提交了一份复审请求书。复审请求理由的开头,引用上述证明书作为“日军没有使用国际法禁止的毒瓦斯的新证据”,“本证明者代表旧日本陆海军国家机关的厚生省复员局,证明日军在中日事变期间没有使用国际法禁止的毒瓦斯”。冈村宁次的证明书《过去日军于作战期间绝无使用毒瓦斯之事实》也在1948年1月8日提交的复审请求书中作为附件提交,并提出了如下尖锐的主张:

本案作为极其重大的问题,在中方不承认时,作为国际问题,考虑通过位于日本东京的美军麦元帅(麦克阿瑟元帅)司令部调查是否正确。

此时,远东国际军事法庭已经做出了对日军毒气战免责的决定。梶浦前少将的主张和厚生省护援局的证明书,使其免责成为可能。

该案以步兵第二三一联队士兵被中国军队俘虏、接受审问时供述在郝穴使用了毒气为起诉理由。厚生省复员局于1948年6月20日从回国的那位日军俘虏中获取了本人证言,称:供述时说的毒气使用,实际上是发烟筒的误记,要订正。厚生省为此出具了证明书。在同年7月15日的梶浦前少将的复审申请书中也提交了。梶浦前少将于1949年2月被移送到巢鸭监狱,之后向盟军最高司令部发送了陈情书,再次否定了使用毒气弹的事实。

那么,梶浦前少将到底有没有进行毒气战呢?1958年1月24日梶浦接受了日本政府法务省的讯问调查,其中称,“关于毒气的使用,因为使用的毒气毒量轻微的理由,被判无期。审判前的调查非常粗糙,经过了相当长的时间,造成了肉体和精神上的疲劳,最终在白纸上签了名”,等等。一方面诉说调查的不正当性,另一方面又称“中支那派遣军几乎所有部队都根据命令使用了毒气,但在审判中,这一切都否定了,这一点希望明白”。虽然不是直接提及自己指挥的联队在郝穴使用毒气武器,但是等于坦白了自己的主张、1948年5月1日厚生省复员局的证明书、冈村宁次的证明书是虚假的。

就这样,梶浦前少将虽然因毒气战的罪名被判有罪,但本人并没有承认,甚至明知是虚假的,却借此全面否定了日军的毒气战。换句话说,武汉战犯法庭的审判并没有成功的使其认罪,他没有从心底里反省。

当然,在武汉战犯法庭审判中,检方没有给出具体的证据,加上1942年5月时相应的步兵第二三一联队的资料也没有留存,因此实际上日军在郝穴使用了喷嚏剂和催泪剂无法从文件资料中得到确认。

结语

最后,简单地总结一下本文的讨论内容。

首先,本文所述的日本战犯亲笔供述书中关于毒气战的记述与题目所示的时期划分一致,比这个时期划分更早的阶段,目前没有日军使用催泪剂、喷嚏剂、糜烂性毒剂的记载。

日本战犯亲笔供述书中关于毒气战的记述与现存的日军资料进行对照的结果是,第二部分宫下胜弥前准尉的事例从现在的资料状况来看,可以确认使用了赤弹的亲笔供述书的记述与事实不符,但这并不是有意编造的,可以认为是由于在本人不知情的地点使用中止而产生的误解。

其次,第二部分吉田来前伍长以及第三部分北村伊助前伍长、野上今朝雄前军曹供述书中的使用事例,与日军资料记载的喷嚏剂使用基本一致,并且可以确认未经加工。亲笔供述书虽然是日本战败过后约10年执笔的,但内容正确这一点值得注意。

对于除此之外的供述书中的使用事例,由于与供述直接相符的记录没有留存,因此对照其他相关资料进行研究,结果如下:第二部分长井觉前准尉的事例,属于同一联队的步兵大队在同一时期使用了喷嚏剂,再加上当地的地理状况一致,因此作为情况证据,可以认为可信度很高。第四部分冲野一行前准尉的事例,1939年11月至1940年3月,日军在华南大范围实施包括使用黄弹在内的毒气战,所属的师团也使用了赤弹,均得以确认,因此,作为情况证据来看,可信度很高是当然的。

第二部分永滨健勇前曹长的事例,由于参加同一作战的同一师团其他联队的使用得以确认,因此可以认为作为情况证据,具有可信度。第二部分住冈义一前中尉的事例,发生在华北“肃正”作战和毒气战之后,而且在日本陆军中央对游击战推行毒气武器之后,把喷嚏剂的使用作为前提进行作战准备,其他师团部队的喷嚏剂使用也得到了确认,所永滨供述书中提及的此类事例也完全不足为奇。关于市毛高友前中尉的事例,在山西省,同样的糜烂性毒气弹的使用事例得到确认。关于二宫正三前少尉的事例,其之以前所属的部队使用喷嚏剂得到确认,因此他们的供述书中提及类似事例,也可以说完全不奇怪。

综上所述,在本文研究的亲笔供述书中关于毒气战的记载,属于本人直接参于、目击的事例,应该是按照记忆记录的,并非有意的编造和加工,其可信性毫无疑义。

在这一点上,中国国民政府武汉战犯军事法庭审判的事例与此形成对照,被告不仅否认1942年5月在郝穴使用喷嚏剂和催泪剂,在复审请求中还进一步全面否定了日军的毒气战,这一点值得注意,但事实上,其背景是远东国际军事法庭审判中日军毒气战被免责。并且,正如此案例所示,如果对战犯在没有发自内心反省的情况下进行定罪处罚,他们不仅顽固不化不肯认罪,狭隘的本国中心主义、军国主义思想也就这样残存下来,不难想象,刑满后回到日本国内,会竭力主张审判和审讯的不正当性。

日本战犯之所以在战犯管理所亲自执笔写供述书,是因为每个战犯都有机会直面战争犯罪,然后从内心反省,并被给予重新做人的机会。从中国归国的他们,决心成立中国归还者联络会(中归联),1957年9月的第一届中归联全国大会上,提出了两个方针:(1)会员生活的安定和提高,(2)“反对日本军国主义,促进日中友好”。会员站出来积极地揭露战争犯罪。没有军队战场经验的日本市民从他们的著作和证言中第一次了解到中日战争的残酷真相。原中国归还者联络会事务局长高桥哲郎曾说,“无论罪行大小,我们都能从心底认识到侵略战争本身的罪恶性,其结果是,我们对着中国人民低头,发誓不再持枪对着,这种思想的转变,才是〔战犯〕在管理所取得的最大的成果,‘抚顺是再生之地’我们将铭记于心”。他们回到日本后基本没有改变自己的认识,也没有提出在战犯管理所的待遇和审判不正当。通过以上关于日本战犯亲笔供述书中有关日军毒气战内容的分析研究,可以得出结论,这些日本战犯承认并反省犯下的罪行,通过向后世传达战争的实际情况,为中日不再战以及创造和平做出了巨大的贡献。

此外,本文关于亲笔供述书相关内容的实证性探讨,深化了日军毒气战真相的研究。首先,在台儿庄及其周边的战斗中,日军使用了催泪筒,但即便如此,日军也没能摆脱困局,这也就成为下一次徐州会战日军下决心使用喷嚏剂的一个原因。另外,关于1939年12月至1940年3月华南的日军毒气战,先行研究只有片段的判明,通过本研究的探讨进一步厘清:糜烂性毒剂的实验性使用从1939年11月开始,根据陆军中央命令,作了周全的准备;翁英作战中,近卫混成旅团的山炮黄弹使用量达324发;1939年的警备作战中,除了独立山炮兵第二联队使用了山炮黄弹156发之外,各部队还大规模使用了喷嚏剂,并且其威力得到高度评价。

在对亲笔供述书的实证性研究这一点上,本文也还只是基础性的工作。今后,关于日军毒气战以外的犯罪也有待广泛的分析和探讨。第二次世界大战以后,在世界各地也反复发生军队对平民犯罪的事例,如何消除这种情况,如何防止战争和纷争,是我们面临的全球性课题,殷切期待有关日本战犯、战犯管理所以及亲笔供述书的研究取得更多的进展。

(本文首发于《日本侵华南京大屠杀研究》2023年第3期,作者松野诚也为黑龙江外国语学院特聘教授、日本明治学院大学国际和平研究所研究员,王选、李春蓉翻译。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)